মৃদুল কলিং মৃদুল

অমল সরকার, অরুণ মজুমদার, তপন ব্যানার্জি— শহরে-শহরে এসব নামের মানুষ কয়েকজন করে আছেন। ঝাড়গ্রামের তরুণী সম্পাদিকার বাড়ি কাম দপ্তর থেকে বেরিয়ে ভাবলাম আমি। নিশ্চয়ই আছেন! কিন্তু আমার ‘মৃদুল’ নামটি? স্কুলে পড়ার সময়ে ভাবতাম, সারা স্কুলে আর একটিও মৃদুল নেই। কিন্তু অসীম, অমিতাভ, সমীর বিস্তর আছে। তাছাড়া ‘দাশগুপ্ত’ পদবিও গণ্ডায়-গণ্ডায় নেই।

তাই দ্বিতীয়, থুড়ি, বয়সে তিনি আমার বড় নির্ঘাত, প্রথম মৃদুল দাশগুপ্তকে দেখার আগ্রহ জাগল আমার। কাছেপিঠে জমি জরিপের কাজ থাকলে জিপে চড়ে দুপুরে বাড়িতে এসে বড়মামা খেয়েদেয়ে আবার মাঠেঘাটে কাজে যেতেন। দুপুরে খাবার সময়ে আমি বড়মামার কাছে এসডিও মৃদুল দাশগুপ্তের প্রসঙ্গ তুললাম। বড়মামা বললেন, ‘তোকে বলতে ভুলে গিয়েছি, আমাদের এসডিওর-ও নাম তোর নামে, মৃদুল দাশগুপ্ত। যা গিয়ে আলাপ করে আয়, খুশি হবে।’ আমি বললাম, ‘আমিও তা-ই ভাবছি। জানো তো, তিনিও কবিতা লেখেন।’ বড়মামা বললেন, ‘তাই নাকি! যা গিয়ে দেখা কর।’

আরও পড়ুন: নাম আমার, কবিতা অন্যের? মেদিনীপুরের যে-ঘটনা আমায় চমকে দিয়েছিল! লিখছেন মৃদুল দাশগুপ্ত…

খেয়েদেয়ে দুপুরবেলায় রিকশায় গেলাম এসডিও অফিস। মফস্সল বাংলায় সাহেবদের আমলে গড়া প্রশাসনিক ভবনগুলি যেমন— বারান্দায় হেলান দিয়ে বসা যায়, এমন বেঞ্চে ভিজিটরদের বসার ব্যবস্থা। ভিড় ছিল না তেমন। সামনের ঘরে বিডিও রয়েছেন। ঘরের দরজায় সবুজ রঙের ভারী পর্দা ঝুলছে। দরজায় দাঁড়ানো চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীটি স্লিপ বাড়াতেই সেই স্লিপে লিখলাম:

ভিজিটর্স নেম : মৃদুল দাশগুপ্ত

টু সি: মৃদুল দাশগুপ্ত

কর্মচারীটি স্লিপ নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ফ্যানের হাওয়ায় দুলছিল সবুজ পর্দাটি। বেঞ্চে বসেই আমি শুনতে পেলাম, এসডিও বলছেন, ‘ওঁকে বলো, নিজের নামটি লিখতে, নিজের নাম…’। কর্মচারী আবার স্লিপটি হাতে আমার কাছে ফিরত আসতেই আমি একটু জোরে বললাম (যাতে ঘরের ভেতর এসডিও শুনতে পান), ‘আমি নিজের নাম লিখে দিয়েছি, আমিও মৃদুল দাশগুপ্ত।’

লোকটি বোধহয় কিচ্ছুটি বুঝল না। কিন্তু মুহূর্তকালের মধ্যে আমরা দুই মৃদুল দাশগুপ্ত মুখোমুখি হলাম। দেখলাম সবিস্ময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছেন প্রথম মৃদুল দাশগুপ্ত, সবুজ পর্দা সরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। আমি হাতজোড় করে তাঁকে নমস্কার করতে তিনি স্বাগত জানিয়ে ভিতরে আসতে বললেন। চেয়ারে বসলাম তাঁর মুখোমুখি। সকালের ঘটনাবলি বললাম। প্রেসে যাওয়া, পত্রিকায় তাঁর কবিতা পড়া, সম্পাদিকার কাছে যাওয়া, এসব কথা। প্রথম মৃদুল দাশগপ্ত বললেন, যেহেতু তিনি আগে জন্মেছেন, সেহেতু ‘মৃদুল’ নামের অধিকার তাঁরই অধিক। সহাস্যে আমি তা মেনে নিলাম। তিনি বললেন, অল্পবয়সে তিনি কিছু কবিতা লিখেছিলেন। তারই একটি খাতা খুঁজে পাওয়ায় ওই কবিতাটি ঝাড়গ্রামের পত্রিকাটিতে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, বহুকালই আর কবিতা লেখেন না তিনি। বললেন, আমার উদ্বেগের কোনও কারণ নেই। অনেক কথা হল আমাদের। এসডিও সাহেবের বাড়ি চন্দননগরে, সেখানে তাঁর মা ছিলেন। চন্দননগর শ্রীরামপুরের কাছেই। সেখানে যেতে বললেন তিনি। বড়মামাকে চেনেন, জানালেন। সন্ধ্যায় তাঁর বাসভবনে চা-পানের আমন্ত্রণও জানালেন। গিয়েছিলাম, তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সঙ্গে আলাপ হল। ছেলেমেয়ে দুটি তখন ছোট। স্কুলে পড়ত। আমাকে দেখে সবিস্ময়ে পুলকিত হয়েছিল সকলে। ছোট্ট ছেলেটি, তার নাম মনে আছে আমার, দীপঙ্কর। মেয়েটি আরও ছোট, জয়িতা।

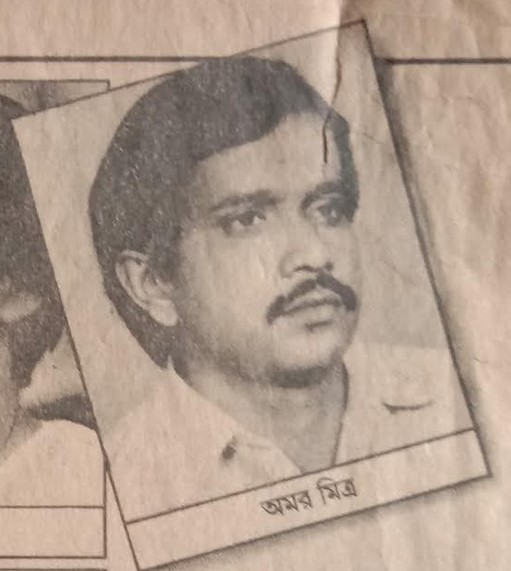

ওই সেবার ঝাড়গ্রাম সফরে বড়মামা আমাকে বলেছিলেন, তাঁর অফিসের একটি ছেলে এই জমি জরিপের কাজে তাঁর সঙ্গেই রয়েছে, ছেলেটি লেখে। অমর মিত্র নাম। তুই চিনিস? আমি বলেছিলাম, ‘অমৃত’ পত্রিকায় লেখেন, দেখেছি। পরদিনই আমি বড়মামার সঙ্গে লোধাশুলি গেলাম, সেখানে খাসজমিতে তাঁবু খাটিয়ে জরিপের কাজ হচ্ছিল। বড়মামা অমর মিত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি দেখলাম আমার চেয়ে বয়সে কিছু বড়, ছোটখাট কিন্তু সুগঠিত তরুণ, আমার দিকে হাত বাড়িয়ে করমর্দন করলেন। আমাকে চেনেন বলে মনে হল না। মনে হল, যাঁরা গদ্য লেখেন, তাঁরা কবিতা পড়েন না।

অনেক বছর পর অমরদাকে যখন আমাদের ওই প্রথম সাক্ষাতের ঘটনার কথা বললাম, তখন তিনি আমার সঙ্গে তাঁর ওই দেখার কথা স্মরণ করতে পারলেন না। তিনি আমার বড়মামাকে চিনতে পারলেন। বড়মামার সঙ্গে মেদিনীপুরের লোধাশুলিতে ভূমিরাজস্ব বিভাগের জমি জরিপের কাজে তিনি ছিলেন, স্মরণ করতে পারলেন। শুধু আমার সঙ্গে তাঁর ওই করমর্দনের ঘটনাটিকে মনে করতে পারলেন না। তখন আমার ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ কাব্যগ্রন্থটি বেরোবে-বেরোবে করছে বা সবে বের হয়েছে। হতে পারে তৎকালে আমার মতো সামান্যজনের সঙ্গে হাত মেলানোর বিষয়টি তিনি মাথায় রাখেননি। তবে আমি ভেবে দেখেছি, পরবর্তীকালে আমিও তো কতজনের সঙ্গে করমর্দন করেছি, নমস্কার করেছি, আলিঙ্গনও— সব কি আর মনে আছে? অমরদারও হয়তো তেমনটি ঘটেছে।

বলতে কী, গোটা সাতের দশক, ১৯৬৮/’৬৯ থেকে আমরা কেবলই কবিতায় নিমজ্জিত ছিলাম। তামাম বাংলায় দিগদিগন্তে আমাদের যোগাযোগ হয়েছে, বন্ধুত্ব হয়েছে, যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁদের সঙ্গে। যখন মোবাইল ফোন ছিল না, ক্যুরিয়ার ছিল না, স্পিডপোস্ট ছিল না, সেই যুগের যোগাযোগ! দু-পয়সার ডাকটিকিটে কৃষ্ণনগর থেকে দেবদাসদার বুকপোস্টে তখন সারা বাংলায় ছড়িয়ে যেত ‘ভাইরাস’ নামের কবিতাপত্রটি। পাঁচ পয়সার সঙ্গে অতিরিক্ত পাঁচ পয়সার রিফুউজি রিলিফ স্ট্যাম্প বসানো পোস্টকার্ড ১০০টি কিনে শ্যামলকান্তি দাশ তার আশ্চর্য হস্তাক্ষরে আমন্ত্রণপত্র পাঠালে তমলুকে বসে যেত সারা বাংলা কবিসম্মেলন। গোটা সাতের দশক আমরা তৎকালের কবিতাপ্রয়াসীরা এই একাধিপত্য ভোগ করেছি। এখন কিছুটা আশ্চর্যই লাগে আমার, ওই আট/নয় বছর, সমসময়ের গদ্যকার কিংবা গল্প-উপন্যাস লেখকদের সঙ্গে আমাদের তেমন কোনও আলাপ পরিচয় হল না কেন? আশপাশেই তো ছিলেন তাঁরা।

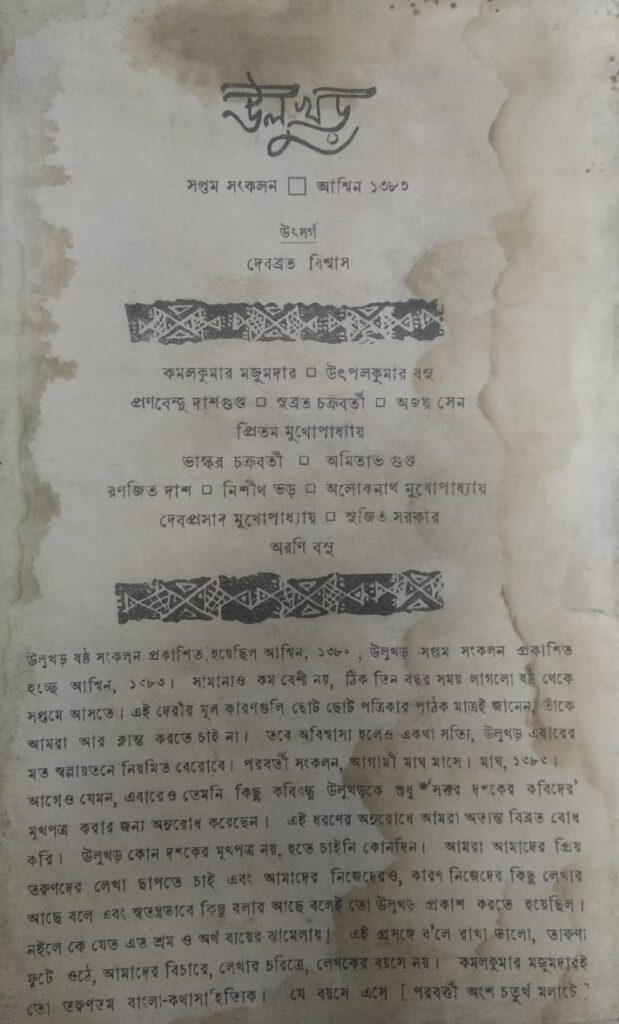

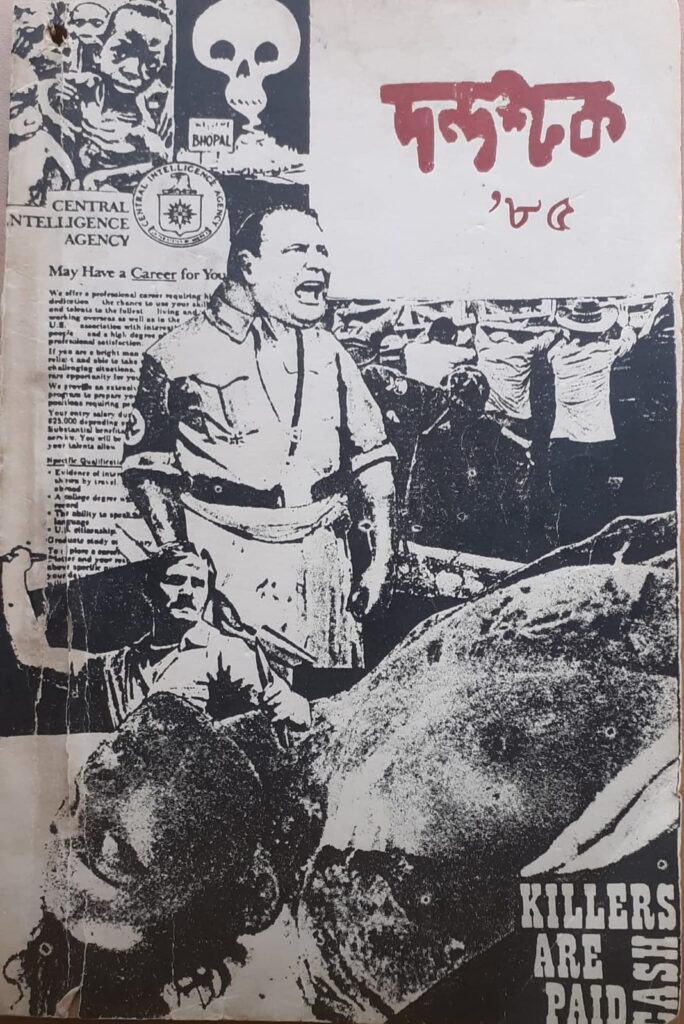

আমাদের ভেতর কেবল সঞ্জয়দা, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় তাঁর আশ্চর্য গদ্যলিখনে কবিতাকেন্দ্রিক লেখালিখিতে আকর্ষণ তৈরি করতেন। ‘উলুখড়’ পত্রিকায় গল্প লিখতেন প্রিতম মুখোপাধ্যায়, চন্দননগরের ‘দন্দ্বশূক’-এ গল্প লিখতেন অঞ্জনদা, অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের বন্ধু সৈকত, সৈকত রক্ষিত প্রথমে কবিতাই লিখত, পরে গল্প-উপন্যাস। অমর মিত্র-র সঙ্গে আমার ওই ঝাড়গ্রামে আলাপ হয়েছিল, স্বপ্নময় চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচয় হল আকাশবাণীতে। বইমেলায় পরিচয় হল রবিশংকর বলের সঙ্গে; ‘সংবাদ প্রতিদিন’ পত্রিকায় ছিল সে, অকালপ্রয়াত। ‘রসিক’-এর লেখক সুব্রত মুখোপাধ্যায়ও অকালে চলে গিয়েছে। বইমেলাতে আলাপ হয়েছিল, তবে সে শ্রীরামপুরের অদূরে গঙ্গার ওপারে ব্যারাকপুরে থাকত। আমাদের শ্রীরামপুর পুরসভায় সরকার নিযুক্ত আধিকারিক পদে নিযুক্ত হয়েছিল; তখন নিয়মিত দেখা হত সুব্রত-র সঙ্গে। নলিনী বেরাও সরকারি কাজে শ্রীরামপুরে আসতেন। দেখাসাক্ষাৎ হত। বিশ্বনাথ গরাই আর আমি চাঁপাডাঙা থেকে বিষ্ণুপুরে গিয়েছিলাম স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। স্বপন আমাদের নিয়ে যায় ভগীরথ মিশ্রের কাছে। সেটা ১৯৮০-’৮১ সাল। ভগীরথদা সে-সময়ে বিষ্ণুপুরের বিডিও। এখন থাকেন ব্যারাকপুরে। এঁরাই আমাদের সমকালীন গদ্যলেখক; গল্প, উপন্যাস লেখেন। তবে কিনা সাতের দশকে আমার সঙ্গে, শুধু আমারই-বা কেন, আমাদের সঙ্গে, তাঁদের তেমন দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। সখ্য হয়েছে আটের দশক ও তারপর থেকে।

আসা যাক ‘পরিবর্তন’ পত্রিকাটির কথায়। বেশ ভাবনাচিন্তা করে এই পত্রিকাটির কভার স্টোরি, অর্থাৎ প্রচ্ছদকাহিনি স্থির করা হত। বেশির ভাগই ধীরেনদা, সংযুক্ত সম্পাদক ধীরেন দেবনাথ ঠিক করতেন। কখনও-কখনও আমারও কোনও চলতি চমকপ্রদ বা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে প্রচ্ছদকাহিনি ভাবলে, তা ঠিক হত। বাংলা-ইংরেজি সংবাদপত্রের খবরগুলির ওপর নজর রাখা হত। অনেক ছোট মাপের খবর খোঁজখবরে বিস্তারিত হয়ে ‘পরিবর্তন’-এর প্রচ্ছদকাহিনি হয়েছে। জনপ্রিয় হয়ে ওঠার পর দ্রুত পাক্ষিক থেকে সাপ্তাহিক হওয়ায়, ‘পরিবর্তন’-এর প্রচ্ছদকাহিনি খোঁজার তৎপরতা বাড়ে।

একদিন একটি দৈনিকপত্রে চিঠিপত্র বিভাগটিতে দেখলাম, বাংলার তিনজন নাবিক একত্রে একটি চিঠি লিখেছেন। নাবিক-জীবনের নানা দুর্দশার কথা। বুঝলাম, নাবিক জীবনের এসব কথা প্রচ্ছদকাহিনি হয়ে উঠতে পারে। ধীরেনদাকে এ-কথা বলতেই তিনি বিষয়টি লুফে নিলেন। আমাকে বললেন, ‘লেগে পড়।’

এক-একটি প্রচ্ছদকাহিনিতে লেখককে মাসাধিককাল সময় দেওয়া হত। সংবাদপত্রের ওই চিঠিটিতে শুধু পত্রলেখক হিসেবে ওই তিন নাবিকের নামের সঙ্গে ঠিকানা হিসেবে দেওয়া ছিল রাণাঘাট, নদিয়া। তিনজনের উদ্দেশে চিঠি পোস্টকার্ড ডাকে দেওয়ার সময়ে মনে হল, এই চিঠি পৌঁছবে তো! সে পোস্টকার্ড পৌঁছেছিল। একদিন অফিসে আমার টেবিলের সামনে এসে পরিচয় দিলেন তিন নাবিক। একজনের পরনে পেতলের বোতাম আঁটা ধূলিধূসরিত নীলচে জ্যাকেট, মাথায় গল্ফ ক্যাপ, বাকি দু’জনের ওই ধাঁচে জোব্বা, ঝোলা… করমর্দনের হাত বাড়ালেন জীবনযুদ্ধে লড়াকু তিন জলমানব।