রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলায় নগ্নতা! গোঁড়া রবীন্দ্রভক্তদের মনের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগতে পারে। কিন্তু তাঁদের এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ মানুষটা একেবারেই গোঁড়া ছিলেন না। এই রবীন্দ্রনাথই শান্তিনিকেতনের বিতর্কিত শিল্পী রামকিঙ্করকে আদেশ করেছিলেন, ‘এই আশ্রমটা তুই ভাস্কর্য দিয়ে ভরিয়ে দে’; অথচ এই রামকিঙ্কর যে ন্যুড স্টাডি করতেন মহিলা মডেল দিয়ে, তা তাঁকে ঘর বন্ধ করে লুকিয়ে করতে হত। নন্দলাল কলাভবনে চিত্রকলার কোনও নগ্ন স্টাডিকে অনুমতি দেননি কখনও!

নগ্নতা নিয়ে পৃথিবীর আদিমতম গল্প আদম আর ইভের কাহিনি থেকে আমরা জানি যে, আপেল ভক্ষণের পরে তারা দু’জনে দু’জনের চোখে ‘নগ্ন’ হয়ে পড়ল; তার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত নগ্ন হয়ে থাকলেও তা তাদের দু’জনের চোখে ধরা দেয়নি। নগ্নতা, যে দেখে তার অবলোকনে শুধু প্রতিভাত হয়। এই গল্পের আর একটা নেগেটিভ দিক হল যে, ওই ঘটনার জন্যে পুরোপুরি দায়ী করা হল নারীকে এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হল চিরকাল পুরুষের অধীনস্থ করে রেখে। এবং পুরুষকে যেন ঈশ্বরের দূত বানিয়ে দেওয়া হল।

টিনটোরেটো-র একটি ছবি ‘সুসান্নাহ’-তে দেখা যায়, একজন নারী আয়নার ভেতর দিয়ে নিজের নগ্নমূর্তিকে পর্যবেক্ষণ করছেন। এতদিন শিল্পীরা যে-নগ্নমূর্তি এঁকে এসেছেন, তা যেন পুরুষের দৃষ্টির জন্যই সৃষ্টি করা। টিনটোরেটোর ছবিতে এই প্রথম নারীও দর্পণের মধ্যে দিয়ে নিজের নগ্নতার দর্শক হল। পশ্চিমি চিত্রকলায় নগ্নতার সৃষ্টি করা হত যেন পুরুষের যৌনতৃপ্তির জন্যে। প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা, পার্সিয়ান চিত্রকলা, আফ্রিকান শিল্প প্রভৃতিতে নগ্নতার শিল্প কিন্তু এত একমুখী ছিল না, তা যেন নারী-পুরুষের দু’জনের যৌন চাহিদার দিকে লক্ষ রেখে তৈরি হত। সেইসব শিল্পকলায় নারীকে গড়ে তোলা হত পুরুষের সমান সক্রিয় করে।

কেনেথ ক্লার্কের ‘ন্যুড’ বইতে নগ্ন আর ‘ন্যুডিটি’ বা নগ্নতার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য করা হয়েছে। নগ্ন মানে বিনা পোশাকে অবস্থান করা, আর ন্যুডিটি হচ্ছে শিল্পের একটি অবস্থান। ক্লার্কের কথায়, ন্যুডিটি চিত্রকলার যাত্রাপথের শুরু নয়, ন্যুডিটি এই যাত্রাপথের মধ্যে তৈরি হওয়া একটি ভিশন। রবীন্দ্রনাথের ছবিতে যে-নগ্নতা আমরা দেখি, তা ক্লার্কের এই ভাবনাকেই যেন আরও স্পষ্ট করে তোলে।

২

উপনিষদের প্রভাবে রবীন্দ্রনাথের মূল মানসিক গড়ন তৈরি হয়ে উঠলেও তিনি প্রকৃত সৌন্দর্যের লক্ষণ চিনতে কখনও দ্বিধাবোধ করতেন না। খুব তরুণ বয়সে তাই ‘কড়ি ও কোমল’ গ্রন্থের ‘বিবসনা’ কবিতায় তিনি লিখে রাখেন, ‘ফেলো গো বসন ফেলো—ঘুচাও অঞ্চল।/পরো শুধু সৌন্দর্যের নগ্ন আবরণ’। ওই বইয়েরই ‘স্তন’ কবিতায় তিনি লিখছেন, ‘মরমের কোমলতা তরঙ্গ, তরল/উথলি উঠেছে যেন হৃদয়ের তীরে’। ‘চিত্রা’ কাব্যের ‘উর্বশী’ কবিতায় তিনি যেন আরও নির্ভীক, ‘বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি/ত্যজিয়া যুগলস্বর্গ কঠিন পাষাণে’।

নগ্নতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মূল অভিপ্রায় বুঝে নেওয়া যাবে ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’র খসড়ায়, ‘Gibbs বলছিল মেয়েরা ক্রমে ভারি নির্লজ্জ হয়ে আসছে, তারা অম্লান বদনে প্রকাশ্যে উল্লঙ্গপ্রায় পুরুষদের ব্যায়ামক্রীড়া ও swimming match দেখতে যায়—এবং picture Saloon এর কথা বল্লে। আমার কিন্তু এগুলো ততটা খারাপ লাগে না। এই উল্লঙ্গ দৃশ্যের মধ্যে একটা বেশ অসংকোচ healthliness আছে—অর্ধেক ঢাকাঢাকি এবং suggestivevess-ই কুৎসিত, যেমন ball room-এ মেয়েদের বুক খোলা কাপড় এবং নাচ।’ সেই একই কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায় ‘জাপানযাত্রী’তেও, ‘একটা জাহাজে বিকেলবেলায় কাজকর্মের পর সমস্ত চীনামাল্লা জাহাজের ডেকের উপর কাপড় খুলে ফেলে স্নান করছিল, মানুষের শরীরে যে কী স্বর্গীয় শোভা, তা এমন করে আর কোনোদিন দেখতে পাই নি।’ প্রকৃতির সৃষ্টি-সৌন্দর্যের ওপর মানুষ যে কৃত্রিম আবরণ তৈরী করে রেখেছে তার প্রতি বিরূপতা রবীন্দ্রনাথের মনে প্রকাশ পেয়েছে অহরহ, তারই নমুনা ‘য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি’-তে— ‘চিত্রশালায় প্রবেশ করে কারোলুঁ ড্যুরা নামক একজন বিখ্যাত ফরাসি চিত্রকর-রচিত একটি বসনহীনা মানবীর ছবি দেখলুম। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্ত্যের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে।’

রবীন্দ্রনাথের নগ্ন ছবির সঙ্গে কহলিল জিব্রানের নগ্ন ছবির কিছু মিল চোখে পড়ে। জিব্রান তাঁর ‘প্রফেট’ কবিতার বইয়ের জন্যে পৃথিবীবিখ্যাত হলেও, তিনি মূলত ছিলেন একজন চিত্রশিল্পী। প্যারিসে মহান ভাস্কর রঁদ্যা যেখানে শিল্পশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, জিব্রান সেই একই সময়ে একইভাবে ট্রেনিং পেয়েছিলেন। জিব্রান অবিরত নগ্ন শরীরের ছবি আঁকতেন। সেই নগ্নতার ভেতর দিয়ে তার সৃষ্টিকর্তার তিনি স্পর্শ পেতে চাইতেন। তিনি মনে করতেন, ‘সব শিল্পই যেন প্রতিকৃতি, আত্মপ্রতিকৃতি।’ জিব্রান বলতেন, ‘আমি সব সময়ে নগ্নই আঁকি, কারণ জীবন নগ্ন।’

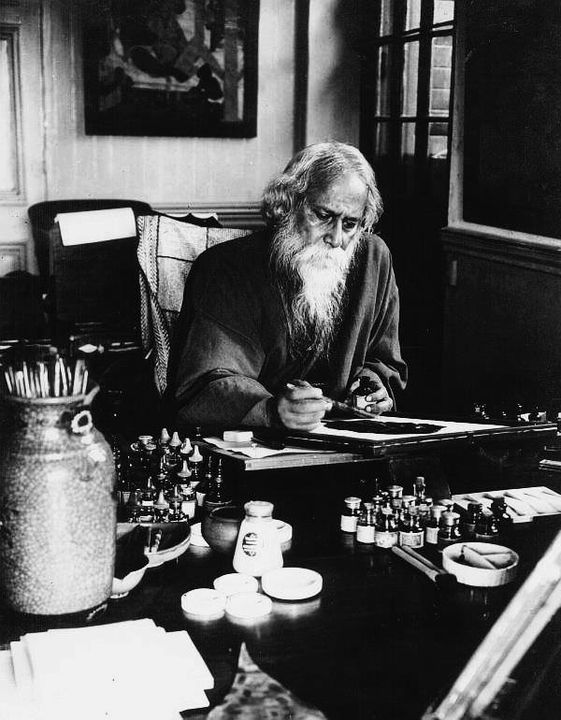

রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে মাঝেমধ্যে স্কেচ বা ড্রয়িং করেছিলেন। ‘রক্তকরবী’ বা ‘পূরবী’র পাণ্ডুলিপির মধ্যে তিনি যে-কাটাকুটি বা ডুডলিং করেছিলেন, তা ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোকে আকর্ষণ করেছিল। রবীন্দ্রনাথও এরপর নিয়মিত ছবি আঁকতে শুরু করেন সাতষট্টি বছর বয়স থেকে। সেখানে ড্রয়িং-স্কেচ ছাড়াও ওয়াটার কালার, রঙিন কালি, কালি-কলম প্রভৃতি অনেক মাধ্যমই ছিল। তার মধ্যে অনেক ছবিই ছিল পূর্ণাঙ্গ ছবি। এইসব ছবির মধ্যে ল্যান্ডস্কেপ, মানুষ, জীবজন্তু, বিমূর্ত ডিজাইন প্রভৃতি সব রকমের বিষয়ই থাকত। এর মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে পেয়ে যাই কিছু নগ্ন নারী বা পুরুষের ছবি; কখনও একলা নগ্ন নারী, কখনও একা নগ্ন পুরুষ, কখনও তারা দু’জনে একসঙ্গে।

৩

রবীন্দ্রনাথ যখন পুরোদমে ছবি আঁকতে শুরু করছেন, তখন ১৯২৮ সালে একটি চিঠিতে লিখছেন— ‘বসে বসে কোনো একটা খেয়ালের কাজ করতে ইচ্ছে করছে—এই ‘রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়’ গুনগুন করে গান করতে, কিংবা সৃষ্টিছাড়া ধরণের ছবি আঁকতে।’ এই ১৯২৮ সালেই তাঁর জীবনে পর পর ঘটে যাচ্ছে অনেকগুলো ঘটনা, যা তাঁকে চেনাপথ থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য এক আকাশে। এই বছরেই তিনি লিখে ফেলেন ‘মিতা’ নামের গল্প, যা পরে রূপান্তরিত হয় ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসে। প্রেমের এইরকম আধুনিক মহাকাব্য পৃথিবীতে খুব বেশি লেখা হয়নি। এইরকম সময়েই তিনি লিখতে থাকেন ‘মহুয়া’ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি। প্রেমের এই নতুন গাথা তাঁর পাঠকসমাজকে খুব বিব্রত করে। তাঁরা চিরকাল রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র ভক্তসাধক হিসেবেই কল্পনা করে এসেছেন, তাঁরা এই বৃদ্ধ বয়সের কবির কাছে এই ধরনের প্রেমের প্যাশনেট কবিতা প্রত্যাশা করেননি। এই সময়েই আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মত নিয়ে সেই সময়ের মনোবিজ্ঞানীরা আলোচনা শুরু করেন। ফ্রয়েড ও ইয়ুঙের মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এর কয়েক বছর পরে ডা. সরসীলাল সরকারকে ‘সাইকো-অ্যানালিলিস’ সম্পর্কে পত্র দেন। আরও ঘটনা ঘটে এই সময়ে। বর্ষাকালে জোড়াসাঁকোর বাড়ি তাঁর কাছে ‘ভারি বিরক্তিকর’ লাগছিল বলে তিনি চৌরঙ্গিতে আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ মুকুলচন্দ্র দে-র আমন্ত্রণে তাঁর সরকারি বাসস্থানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। মুকুলচন্দ্র তখন আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ সেই আর্ট কলেজের পরিবেশ সম্পর্কে লেখেন, ‘ঘরদুয়োরও ভালো, চারিদিকে বাগান, সামনে মস্ত পুকুর আছে, বড় বড় গাছ—রাস্তা দূরে—কলকাতায় আছি বলে মনে হয় না। সামনে একটা বারান্দা, সেখানে বসে গাছপালা, আকাশ দেখতে খুব ভালো লাগে।’ আর্ট স্কুলের ছাত্রদের শিল্পকলার অনুশীলনের আবহাওয়াও কি তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল চিত্রকলার কিছু প্রাথমিক চর্চার দিকে? নগ্ন নারী-পুরুষ আঁকা কি তারই একটা অঙ্গ?

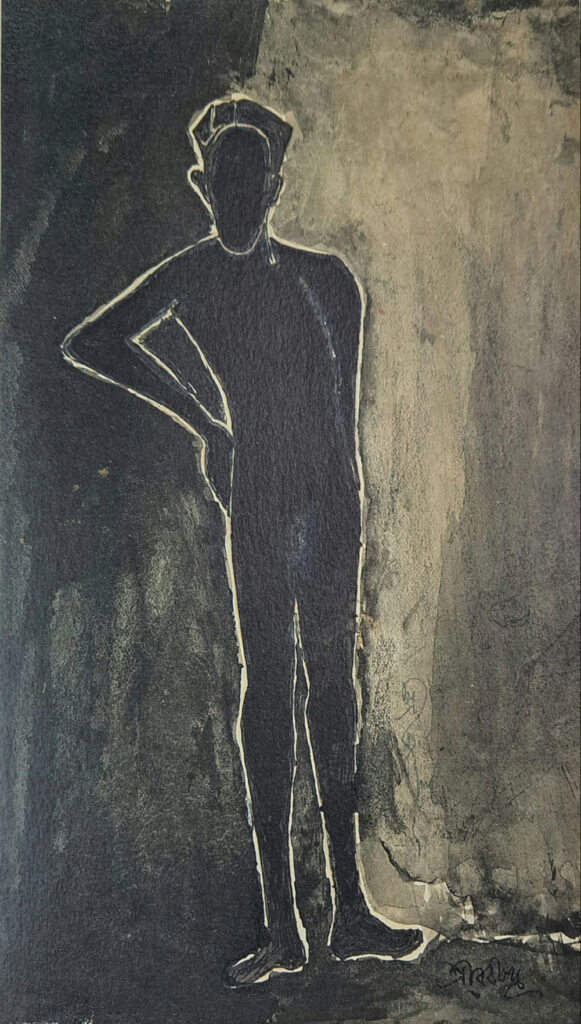

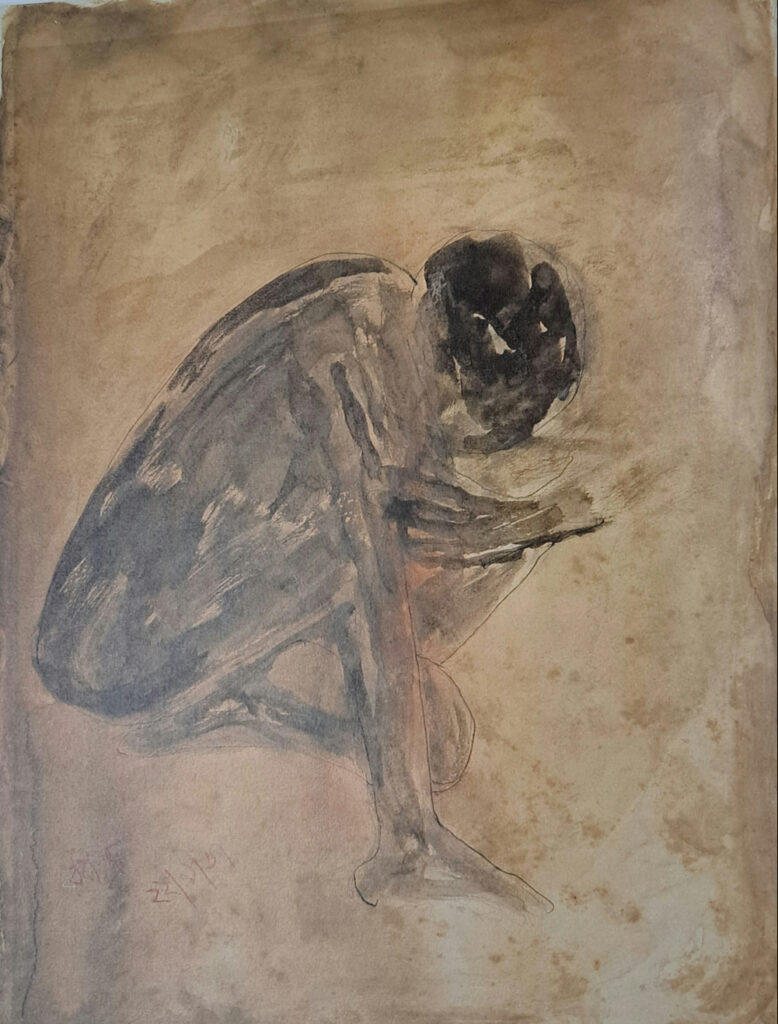

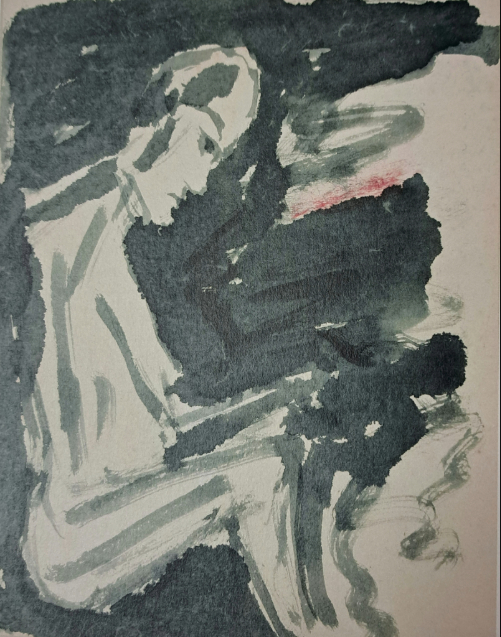

রবীন্দ্রনাথের ১৯২৯ থেকে ’৩০-এর মধ্যে আঁকা সাদা কাগজের ওপর কালো কালির একটি ছবিতে দেখি, একজন নগ্ন পুরুষ একা পিছন ফিরে হেঁটে চলে যাচ্ছে কোনও নিরুদ্দেশের পথে। তার দু’হাত তোলা, অনেকটা নৃত্যের মতো ছন্দের একটা আভাস সেই হাতের মুদ্রায়। নগ্ন হলেও এ-ছবিতে নগ্নতার কোনও পুঙ্খনাপুঙ্খ বর্ণনা বা ডিটেলিং নেই; অনেকটা সিলুয়েটের মতো তার শারীরিক বিভঙ্গ। অন্ধকারাচ্ছন্ন গাছের তলা দিয়ে অন্ধকার রাস্তার ওপর দিয়ে তাঁর যাত্রা… সে-যাত্রার শেষপথটা কিন্তু অনেকটা আলোকিত। বোদলেয়ারের মতো নিশ্ছিদ্র কালোতে বিশ্বাস ছিল না রবীন্দ্রনাথের। এই ছবি কি আমাদের মনে করিয়ে দেবে তাঁর বাষট্টি বছর বয়সে লেখা ‘আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে’ গানটির কথা? এই ছবিরই আরেকটি প্রক্ষেপণ দেখি ১৯৩০-’৩১ সালে আঁকা একটি কালো কালি আর অস্বচ্ছ সাদাতে আঁকা ছবিতে। এই ছবিতে একজন নগ্ন পুরুষ সোজাসুজি তাকিয়ে আছেন সেই সিলুয়েটের ফর্মে। ছবিটিতে দাঁড়ানোর বা মুখ-হাত রাখার ভঙ্গি যেন দর্শককে এক প্রশ্নের সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। বলছে, ‘আমি যে তোর আলোর ছেলে/আমার সামনে দিলি আঁধার মেলে’। তার শরীরের চারপাশে ঘের দেওয়া সাদা ‘অ্যান্টি-লাইন’ তাকে উজ্জ্বল ‘আলোর ছেলে’ করে তুলেছে, আর তাকে দিয়ে বলাচ্ছে, ‘বুঝিয়ে দে, বুঝিয়ে দে’।

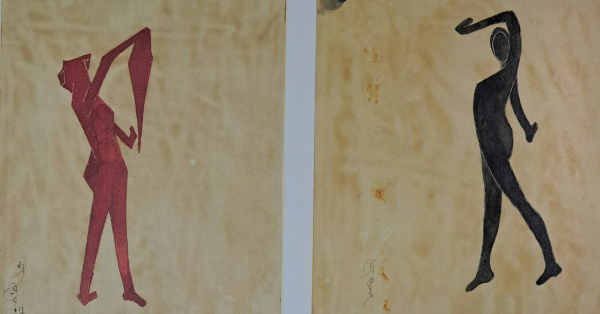

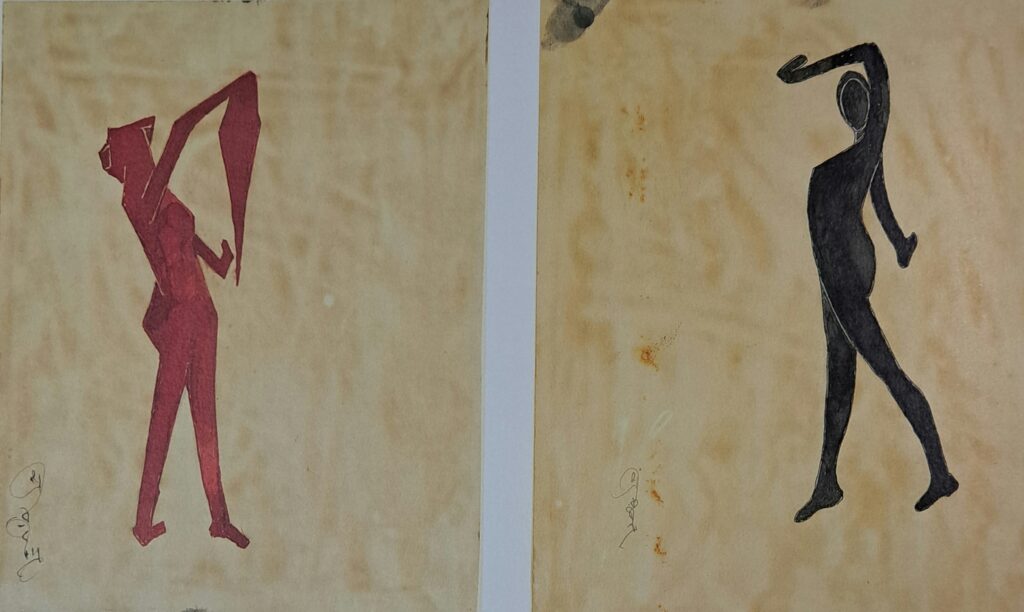

উনিশশো উনত্রিশ-ত্রিশের আরেকটি রঙিন কালির ছবিতে একজন নারী ও পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তাঁরা দুজনেই নগ্ন। সে-নগ্নতার মধ্যে কোনও যৌন উত্তেজনা নেই, আছে শুধু জ্যামিতিক বিমূর্ততার মধ্যে দিয়ে এক তীব্র প্যাশনের বার্তা। ওই বছরেই আঁকা আরেকটি রঙিন কালির ছবিতে এক নগ্ন নারীমূর্তির লীলায়িত ছন্দ শুধু জেগে আছে। যৌন উদ্দীপনার বদলে সে-ছবি যেন বলতে চাইছে, ‘তোমার এই মাধুরী ছাপিয়ে আকাশ ঝরবে’! ওই বছরেরই একটি কালো কালির ছবিতে দেখা যায়, এক ধারে একজন নগ্ন নারী বসে আছে, তার হাতের ভঙ্গির নীচে স্তনের আকার স্পষ্ট। একটু দূরে বসে আছে এক নগ্ন পুরুষ, হাঁটু গেড়ে প্রণত ভঙ্গিতে। এই দু’জনের মাঝে কিছু অশরীরী মূর্তি। অসাধারণ এই ছবির কম্পোজিশন, যা নগ্নতাকে পরিণত করেছে এক করুণাঘন বিষাদে। এই সময়ের আরেকটি রঙিন কালিতে আঁকা ছবিতে এক নগ্ন পুরুষকে বিমূর্তভাবে আলিঙ্গন করে আছে এক নগ্ন নারী, তার সুডৌল স্তন ঝুঁকে আছে সেই পুরুষের দিকে। সেই নারীর আলুলায়িত চুল পুরুষকে যেন আলিঙ্গন করে আছে নিবিড় মমতায়। এই ছবির ফর্ম-কল্পনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের পক্ষেও বিরল। নারী-পুরুষের নগ্নতা অশ্লীলতা পেরিয়ে যেভাবে কোনও নান্দনিক মুহূর্তকে ছুঁয়ে ফেলে, তা সৃষ্টি করা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কারও পক্ষে বোধহয় অসম্ভব। এই সময়ের আরেকটি রঙিন কালিতে আঁকা ছবিতে দেখব, এক নগ্ন নারী ভেসে চলেছে আবছায়া অন্ধকারের স্রোতে এক অলৌকিক জলযানের মতো। নারীর নগ্নতা যে অপার রহস্য সৃষ্টি করতে পারে, তারই এক অসামান্য দৃষ্টান্ত এই ছবি। উনিশশো তিরিশের রঙিন কালি আর কালো কালির যুগল ছবিতে নগ্ন নারী আর পুরুষ জ্যামিতিক বিভঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে। ছন্দ, যা রবীন্দ্রনাথের ছবির এক উজ্জল ধর্ম, এই দুই মানুষের নগ্নতাকে যেন ঢেকে দিচ্ছে ছবির প্লাস্টিক ধর্মের আচ্ছাদনে।

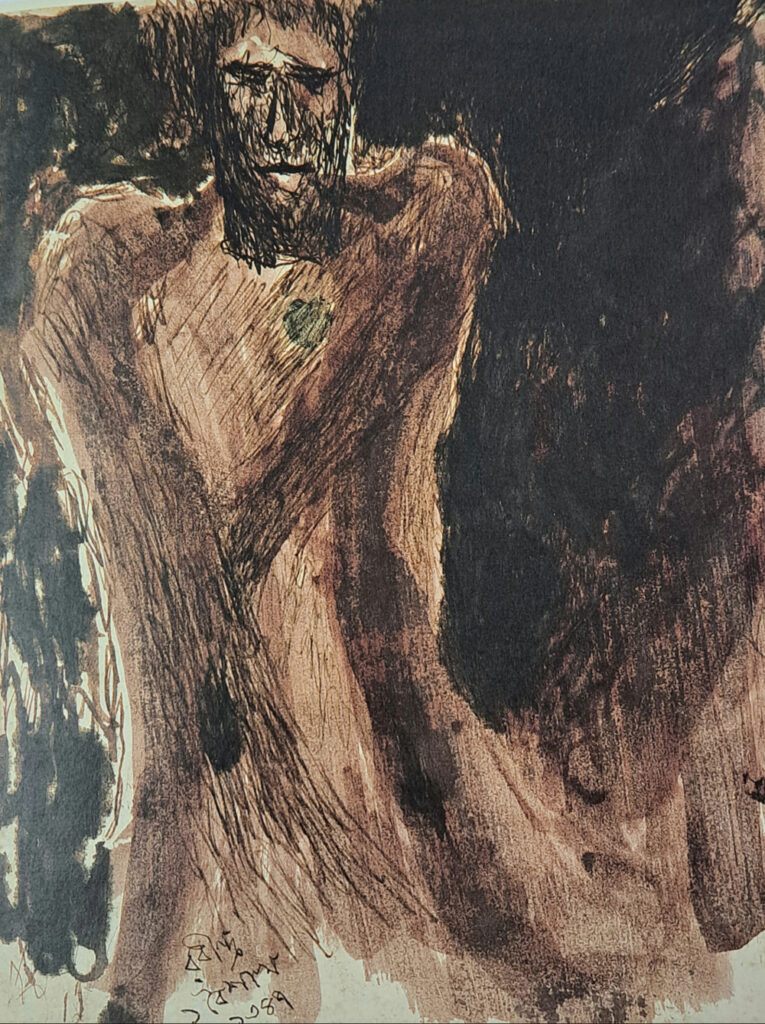

উনিশশো চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশে আঁকা একটি কালো কালির ছবিতে ব্রাশের পুরু রেখা ত্বরিত গতিতে তৈরি করেছে একজন মধ্যবয়স্ক পুরুষের নগ্নমূর্তি, যা বসে আছে রঁদ্যার ‘দ্য থিঙ্কার’-এর ভঙ্গিতে। উনিশশো সাঁইত্রিশের আঁকা আরেকটি রঙিন কালি আর জলরঙের ছবিতে একজন যুবতী নারী নগ্ন হয়ে বসে আছেন মাথা নীচু করে, লজ্জায় কিংবা বিষাদে। উনিশশো সাঁয়ত্রিশের আরেকটি রঙিন কালি, পোস্টার রং আর প্যাস্টেলে আঁকা ছবিতে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে আছেন একজন নগ্ন পুরুষ। এই ছবি যেন নিজেকে নিয়ে কৌতুক, নিজের শরীরকে অতিপ্রাকৃত করে সৃষ্টির জগৎটাকেই উপহাস করা। মৃত্যুর দু’বছর আগেই ১৯৩৯-এ রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন নিজেকেই নগ্ন করে, যেন এক বিধ্বস্ত ভাঙাচোরা মানুষ! এই প্রসঙ্গে সংগীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমাদের এইসব ছবির মর্মের কিছুটা হয়তো ইঙ্গিত দেবে। ১৯৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ অচেতন হয়ে শুয়ে আছেন। রাতে গুরুদেবকে দেখাশোনার দায়িত্বে রয়েছেন আরও কয়েকজনের সঙ্গে শান্তিদেব। হঠাৎ রাতে এক সময়ে তিনি দেখলেন যে রবীন্দ্রনাথ খাটের এক পাশে নেমে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে। তাঁর মনে হল, সামনে যেন একজন জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের নিজের এই নগ্নতার মধ্যে দিয়ে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন উঠে এসেছে। সৃষ্টির চূড়ান্তে পৌঁছেও নিজেকে এইরকম ভাঙচুর, এইরকম উন্মোচন রবীন্দ্রনাথই একমাত্র করতে পারেন।