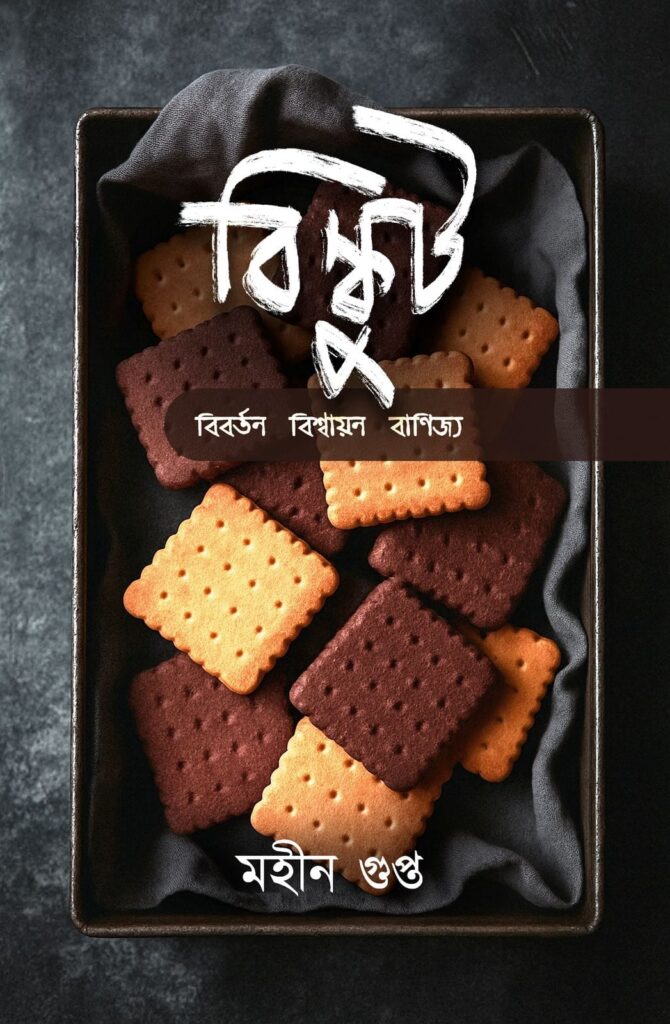

নাতনি দাদুকে একটা বিস্কুট খেতে দিলে, দাদু হেসে বলে, ‘একফুট, দু’ফুট খাইতে পারি, বিশফুট খাইবো ক্যামনে!’ এত নাহয় রসিকতা, তবে বিস্কুটকে নিয়ে যে বিস্ফোট ঘটানো যায় তা প্রমাণ করে মহীন গুপ্তের ‘বিস্কুট: বিবর্তন, বিশ্বায়ন, বাণিজ্য’ (বইদেশিক) বইটি। লেখকের প্রথম বই হিসাবে হাতে নিলে বিস্মিত হতে হয় যে, বিস্কুটের বিশাল সাম্রাজ্য নিয়েও এমন বিস্তৃত প্রেক্ষিতে ভাবা যায়! ভূমিকা অংশ ধরে সব মিলিয়ে বারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত বইটি, তাতে বিদেশি, দেশীয় বিস্কুট থেকে শুরু করে বিখ্যাত দেশীয় ও বঙ্গীয় বিস্কুট কোম্পানির ইতিবৃত্ত, বিজ্ঞাপন, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে বিস্কুট, বিস্কুট নির্মাণ কৌশল, বিস্কুটের সু-কুকথা সবই প্রায় স্থান লাভ করেছে।

রোমে বিস্কুটকে বলা হত ‘প্যানিস বিকুক্টাস’, যার অর্থ ‘দু’বারে বেক করা পাউরুটি’। আর, ল্যাটিনে বিস্কুটের অর্থ ‘দুইবার রান্না করা’, দুই মলাটে মহীন গুপ্তের লেখা বইখানি ষোলআনাই সেই সতেজ গন্ধে ভরপুর।

অবাক হতে হয়, আজকের বিস্কুটের যে মূল উপাদান, সেই ‘অ্যারারুট’-এর উৎস জানলে। ‘অ্যারো’ হল তীর, ‘রুট’ অর্থে শিকড়— দু’য়ে মিলে ‘অ্যারারুট’। আপাতমিলহীন শব্দের রহস্য লুকিয়ে আছে দক্ষিণ ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের আদিজাতি ‘আরুয়াক’দের মধ্যে। তারাই প্রথম ‘আরু-আরু’ নামের একটি গাছের শিকড় থেকে প্রস্তুত করে সাদা একটি স্টার্চ জাতীয় পদার্থ। এটি তাদের রান্নায়, এমনকী বিষাক্ত তীরের থেকে বাঁচতে এই গাছের শিকড়ে বিষ বের করে আনার কাজেও ব্যবহৃত হত। এটিই হয়ে উঠল আজকের ‘অ্যারারুট’ বা বিস্কুটের আদ্য-উপাদান। তবে, এটা কিন্তু বিস্কুটের সূচনা নয়। লেখক জানাচ্ছেন, প্রস্তর যুগের শেষ পর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে বিস্কুটের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে (যদিও এটির সঠিক প্রমাণ সূত্র দেওয়া হয়নি)। ইটালির পম্পেই নগরীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত কিছু বিস্কুট পাওয়া যায়, এটি অবশ্যই প্রাচীন বিস্কুটের উল্লেখ হতে পারে। এমনকী, চতুর্দশ শতক থেকে নাবিকদের সঙ্গে সমুদ্রযাত্রায় থাকতো বিস্কুট, যেমন ছিল ভাস্কো-দা-গামা কিংবা ক্রিস্টোফার কলম্বাসের সঙ্গেও।

আরও পড়ুন: আমিষ-নিরামিষ গুলিয়ে যায় ভারতীয় ভোগের মানচিত্রে! লিখছেন প্রিয়ক মিত্র…

বিস্কুটের আন্তর্জাতিক অভিযাত্রার একটি চমৎকার রূপরেখা দিয়েছেন লেখক। সেখানে বেশ কিছু বহুল পরিচিত বিস্কুট আবিষ্কারের গল্প পাওয়া যায়। যেমন, বিস্কুটের নামের ইতিহাস প্রসঙ্গে ১৮৭৪-এ এডিনবরার ডিউক প্রিন্স অ্যালফ্রেডের সঙ্গে রাশিয়ার রাজকন্যা মারিয়া আকেলজ্রান্দ্রোভনা’র বিবাহ উপলক্ষে, বিশেষ বিস্কুট বানায় লন্ডনের পিক ফ্রিয়ান্স বেকারি, যার নাম দেয় ‘মারিয়া বিস্কিট’ যা আজকের ‘মারি’ বা ‘মেরি বিস্কুট’। তেমনই, ১৮৬১-তে জোনাথন ডজ়সন ‘গ্যারিবল্ডি’র নামেও বিস্কুট করেছিলেন। ১৯১০ নাগাদ বাজারে দু’দিকে দুইটি বিস্কুটের মাঝে ক্রিম দেওয়া বিস্কুট আসে, নাম ছিল তখন ‘ক্রেওলা’। কিছুদিন পরে জার্মানির বন শহরের নামে সেটির নাম দেওয়া হয় ‘বোর্ণভিল’— যা আজকের ‘বারবন’ বিস্কুট। নির্দিষ্ট সূত্র না থাকলেও, লেখক জানাচ্ছেন, এই বিস্কুটই নাকি প্রথম চাঁদে নিয়ে গিয়েছিলেন এডউইন অলড্রিনেরা।

জানা যায়, আজকের অনেক পরিচিত বিস্কুটের আবিষ্কার কাহিনি, যেমন ১৮৯২-তে স্কটিশ বেকারি আলেকজান্ডার গ্রান্ট ‘ম্যাকভাইটি’-র গোপন রেসিপি আবিষ্কার করেন, যা আজও আমাদের কাছে লভ্য। একবার, রুথ গ্রভেস নামে একজন পথ্যবিদ ভুল করে কিছু চকোলেটের বার টুকরো করে বিস্কুটের মধ্যে দিয়ে দেন। তিনি ভেবেছিলেন হয়তো সেগুলো গলে মিশে যাবে বেকিং-এর পরে। কিন্তু সেগুলো তো গললই না, বরং বেশ অন্যরকম একটি বিস্কুট হয়ে গেল। তাকেই আমরা আজকের ‘চকোচিপ বিস্কুট’ হিসাবে জানি। এসবের সঙ্গেই আছে ইটালির ‘ক্যানেস্ট্রেলি’, ব্রাজিলের ‘তারেকো’, ভিয়েনার ‘ভ্যানিলেকিপফারল’র মতো নানান বিলিতি বিস্কুটের কাহিনি।

বিলিতি বিস্কুট প্রসঙ্গে লেখক পিছিয়ে গেছেন অনেকটাই, প্রাচীন সময় থেকে আজ কেমন বিস্কুটের প্রচলন সেই হিসাবে মেসোপটেমিয়া, গ্রিস, রোম, মিশর থেকে শুরু করে জার্মানি, সুইডেন, আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, বাংলাদেশে এসেছেন। বাংলাদেশের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিস্কুট ও তার নির্মাতার পরিচয় দিয়েছেন, যেমন চট্টগ্রামের ‘বেলা বিস্কুট’, ১৯৮১-তে প্রাক্তন সেনাপ্রধান আমজাদ খানচৌধুরীর উদ্যোগে ‘প্রাণ ফুডস্’ কিংবা সিলেটের ‘ছিকর বিস্কুট’-এর কথাও মেলে। ‘ছিকর’-এর কথা বিশেষ উল্লেখ্য, এটির অর্থ ‘কালো মাটি’। এটি আসলে মাটির বিস্কুট। এটি বানানোর বিশেষ পদ্ধতি হল, এঁটেল মাটি সারারাত ভিজিয়ে রেখে পরদিন মেখে মণ্ড করা হয়। তাকে কাঠের হাতুড়ী পিটিয়ে চ্যাপ্টা করে ছোট আকারে কেটে নেওয়া হয়। শেষে, রোদে শুকিয়ে মাটির চুলোতে পুড়িয়ে কিছু সুগন্ধি বা গোলাপজল মিশিয়ে তৈরি হয়, ‘ছিকর বিস্কুট’।

লেখক ভারতে বিস্কুটের আগমনের সময় জানাচ্ছেন, ১৬২৩; প্রথম ব্রিটিশরা গুজরাটে বিস্কুট কারখানা স্থাপন করেন। তারপরে কিছু ব্যক্তিগত বেকারি নির্মিত হতে থাকে, যদিও তারা দেশে ফিরে গেলে সেগুলো বন্ধ হয়ে যেত। এমনই একটি বন্ধ ডাচ-বেকারির সামনে দাঁড়িয়ে ফারসি ব্যবসায়ী ফারামজি দোতিওয়ালা সেটিকে পুনরায় খোলার স্বপ্ন দেখেন। ডাচেদের রেসিপি থেকে তিনি ডিম ও অ্যালকোহলকে বাদ দিয়ে তাতে মেশালেন ময়দা, ঘি, চিনি, দারচিনি, জায়ফল ও পেস্তা। লোকে সেটি চেখে বলল, ‘নানখাতাই’। যার মানে ফার্সি ‘নান’ বা রুটি আর আফগান ‘খাতাই’ বা বিস্কুট। পারস্যে অনেক আগেই ‘নান-ই-খাতাই’ নামের একটি বিশেষ আটা, চিনি, মাখন ও বাদামযুক্ত বিস্কুট-জাতীয় খাদ্যবস্তু ছিল, সেটিকেই অনুসরণ করে এই নাম। আজও উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে বিস্কুট ‘নানখাতাই’ বা ‘নানখাটাই’ নামেই কদর। পরে এটি স্থানানুসারে উপাদান ও স্বাদে আলাদা হয়েছে, যেমন গুজরাটে নরম ও সুগন্ধযুক্ত, লখনউতে অল্প মশলাদার, দক্ষিণ ভারতে নারকেল-গুড়ো মেশানো ইত্যাদি ‘নানখাতাই’রূপে বিখ্যাত।

এই ‘নানখাতাই’-তেই শেষ নয়, ভারতে আছে নানা ধরনের বিস্কুট। যেমন আটা, জিরা, টোস্ট, নোনতা, বাজরা বিস্কুট তো আছেই; তেমনই আছে দক্ষিণ ভারতের ‘শঙ্করপল্লি’ নামে নিমকি বিস্কুট, অন্ধ্রপ্রদেশের ‘চন্দ্রকান্তলু’, তামিলনাড়ুর ‘মুরুক্কু’, কাশ্মীরের ‘রথ বিস্কুট’, কেরালার খ্রিষ্টানদের ‘আছাপ্পাম’, ত্রিপুরার ড.অভিনব কান্তের আবিষ্কৃত ‘বাঁশ বিস্কুট’ বা ‘কোঁড়ল’ ইত্যাদি। রয়েছে এমন নানা ধরনের বিস্কুটের স্বাদু ইতিহাস ও তৈরির পদ্ধতি। এই ইতিহাসটি বেশ গুরুত্বের দাবি রাখে।

বিদেশি বা তথাকথিত বিধর্মী কারিগরের হাতে নির্মিত বিস্কুটকে দেশীয় হিন্দুদের কাছে নিয়ে আসার চেষ্টায় ১৮৯৮-তে দিল্লিতে লালা রাধামোহন খুললেন ‘হিন্দু বিস্কুট কোম্পানি’। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ধর্মের আবেগকে কাজে লাগানো হচ্ছে বিস্কুট নির্মাণের ক্ষেত্রেও। অনেক আগেই বিদেশিদের দ্বারা ১৮৮২তে- কলকাতায় খুলেছে ‘ব্রিটানিয়া’ কোম্পানি। রাধামোহনের কোম্পানি ১৯৫১-তে সংযুক্ত হয়ে যায় ব্রিটানিয়ার সঙ্গে।

লেখক দেশের বিখ্যাত বিস্কুট নির্মাতাদের সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক রূপরেখা দিয়েছেন। যেখানে কোম্পানি, নির্মাণ ও তাঁদের কার্যকারিতার প্রসঙ্গে চমৎকার হদিশ পাওয়া সম্ভব। যেমন, ১৯১৯-এ তিন দেশীয় ব্যবসায়ীর (জীবন দাস, বালচাঁদ পামনানি, মঙ্গারাম পামনানি) উদ্যোগে ‘জেবি মঙ্গারাম কোম্পানি’ শুরু হয়েছিল; ঠিক তেমনই ১৯২৯-তে স্বদেশি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মোহনলাল দয়াল মুম্বইতে শুরু করেন ‘পার্লে’র যাত্রাপথ; প্রায় শতাব্দীর শেষভাগে ১৯৯৪-তে নয়ডায় বল্লভপ্রসাদ আগরওয়ালের ‘প্রিয়া’ কোম্পানি কিংবা ২০০৩-এ ‘সানফিস্ট’। এভাবেই, তিনি জোর দিয়েছেন দেশীয় উদ্যোগে নির্মিত বিস্কুট কোম্পানিদের।

এরপরে এসেছে বাংলার বিস্কুট কোম্পানি-কথা। যেখানে, প্রাথমিকভাবে ১৯২৪এ প্রতাপচন্দ্র শেঠের উদ্যোগে উল্টোডাঙ্গায় ‘লিলি বিস্কুট’ কোম্পানিকে বাঙালি প্রতিষ্ঠিত আদি-সংস্থা মনে করা যায়। এরপরে, ১৯৪৮-এ বাঁকুড়ার জমিদার জগন্নাথ কোলে তৈরি করেন ‘কোলে বিস্কুট’। এই কোম্পানি সম্পর্কে লেখকের অভিমত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি লিখছেন ‘কোলে বিস্কুটস শুধু একটি বাণিজ্যিক উদ্যোগ ছিল না; এটি ছিল এক আন্দোলন, যা স্বদেশি চেতনার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল।’ (পৃষ্ঠা: ১৪২) নানা যুক্তি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, কীভাবে দেশীয় শিল্পধারায় বিস্কুট শিল্প একটি স্বতন্ত্র গুরুত্বের অধিকারী হয়ে উঠছে স্বাধীনতাকামী থেকে সদ্য স্বাধীন দেশে। সেখানে উঠে এসেছে দেশীয় শিল্প, আঞ্চলিক অর্থনীতি, ভারতীয় ব্যান্ডের প্রতি ভরসা, বহুজাতিকের সঙ্গে সুষম প্রতিযোগিতা, নতুন প্রজন্মের রুচির পরিবর্তন ইত্যাদি প্রসঙ্গ। সেই ধারা বজায় রেখেছে ১৯৯৪-এ বৈজনাথ চৌধুরী কলকাতার ‘আনমোল বিস্কুট’ কিংবা ২০০০সালে উলুবেড়িয়ায় কৃষ্ণদাস পালের ‘বিস্ক্ফার্ম বিস্কুট’ কোম্পানি।

বঙ্গীয় বিস্কুটের অভিযাত্রায় নানাভাবে বিভিন্ন রকমারি বিস্কুটের সন্ধান অধরা থাকলেও সন্দেশ বিস্কুট, প্রজাপতি বিস্কুট কিংবা লেরো বিস্কুটের উল্লেখমাত্র করেছেন লেখক। বাংলার আঞ্চলিক বিশিষ্ট বিস্কুট, বেকারির নিজস্ব বিস্কুট যেমন বাদাম বিস্কুট, এস বিস্কুট, পটল বিস্কুট, শুকানো পাউরুটির মত বিস্কুট, মিষ্টি বিস্কুট, সার্কাস বিস্কুট, তিল বিস্কুট, পুর ভরা বিস্কুট, নারকেল বিস্কুট এমনকী স্থানীয় চাহিদাপূরক গৃহ-নির্মিত বিস্কুটের প্রসঙ্গের উল্লেখ থাকলে ভাল হত। সেকালে (সাত-আটের দশকে) রোল-চাউমিনের এত বাড়বারন্ত হয়নি। তখন এই সমস্ত বিস্কুট ছিল সাধারণ গৃহস্থের বৈকালিক বা চায়ের সঙ্গতের সঙ্গী।

তখন অবশ্য বাঙালির ঘরে-ঘরে, আজকের মতো বহুল পরিমাণে প্যাকেটজাত হয়ে বিস্কুট আসেনি, পিস হিসেবেও বিস্কুট কিনতে হত। সে-সময়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টিনের তৈরি বড় বাক্সে বিস্কুট আসত। মুখ বন্ধ থাকত দু’টি সরু টিনের পাত ঝালাই করে। আর বাক্সের ভেতরে বিস্কুটের সারির ওপরে ভর্তি কাগজের কুচি দেওয়া থাকত। দোকানে বিস্কুট শেষ হলে এই টিনের পাত্র ব্যবহৃত হত চাল-মুড়ি রাখবার কাজে। বাড়িতে প্রয়োজন অনুসারে দোকানে বিস্কুট বিক্রি হত খুচরো মূল্যে। আর ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য ছিল সার্কাস বিস্কুট। অর্থাৎ, সার্কাসের নানা উপাদান যেমন, বাঘ হাতি জেবরা পাখি জোকার মুখোশ— ইত্যাদি মন জয় করেছিল ছোটদের। তবে কাকে আগে খাওয়া যায়, সে নিয়ে ভাবনায় পরে যেত ছোটরা। অর্থাৎ বাঘ আগে, না কি জোকার আগে!

তবে, বাংলার বিস্কুট অধিগ্রহণের প্রসঙ্গটি প্রয়োজনীয়। সেটি লেখক চমৎকার ধরেছেন উনিশ শতকের প্রেক্ষিতে। তিনি উদাহরণ নিয়েছেন রাজনারায়ণ বসুর থেকে। তিনি ১৮৪৬ সালে যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করছেন, তখন সে প্রসঙ্গে লিখেছেন, ‘সেই দিন আমরা বিস্কুট আর শেরি দিয়ে আমাদের নতুন ধর্ম উদযাপন করেছিলাম।… এই ঐতিহ্য রামমোহন রায়ের সময় থেকে শুরু হয়েছিল এবং আমাদের সময় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল,’ সে-সময়ে বিস্কুট ছিল সাহেব, মুসলমান বা নিম্নবর্গের দ্বারা পরিচালিত শিল্প। তাই তথাকথিত হিন্দু সমাজ বিস্কুট ছুঁতো না। ডিরোজিয়ানদের কাছে হিন্দুত্ব-বিরোধীতার উপাদান ছিল বিস্কুট। অমৃতলাল বসুর ‘কালাপানি’ নাটকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, ‘হিঁদুমতে সাহেব হ’তে সতত যতন।/ যদি খাবে বিলাতি বিস্কুট,/ আগে দেবে হরির লুট,/ ভক্তি ভরে ঠাকুরঘরে করে নিবেদন।’কিংবা, একালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’ উপন্যাসেও মিলেছে এই বিস্কুট-কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের ছবি। লেখক উদ্ধার করেছেন সেইসব বিষয়।

এই সূত্রেই বলা যায়, লেখক বিশ্বসাহিত্য থেকে বাংলা-সাহিত্যে বিস্কুট প্রসঙ্গ দেখিয়েছেন। যেমন হেমিংওয়ের ‘ফেরায়ওয়েল টু আর্মস’, টলস্তয়ের ‘অ্যানা কারেনিনা’, কিংবা সমরেশ মজুমদারের ‘উত্তরাধিকার’ থেকে। ছড়া-কবিতা থেকে খেলার ছড়ার ‘মেম খায় চা বিস্কুট’, অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘বিস্কুট’ ছড়া বা সন্দীপ নস্করের ‘বিস্কুট রেস’এর কথা উল্লেখ করেছেন। তবে, বাদ গেছে প্রয়োজনীয় কিছু লেখার হদিশ। যেমন, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা ‘হেমন্তের বিবিধ খাদ্য’, সেখানে মেলে ‘রুটি আর বিস্কুট সাহেবের খানা।/ কেক নামে সুজিতে মেঠাই করে নানা।।’; শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের ‘স্থির চিত্র’ কবিতাতে মেলে, ‘বাদামী বিস্কুটখানি হীরার খণ্ডিত করে গেছ/ যেন এক যুবকের বিকলাঙ্গ নিহত শরীর;’ কিংবা, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের ‘বিস্কুট’ নামের একটি ছোটগল্পই আছে। এসবের উল্লেখ থাকলে মন্দ হত না।

শুধুই বিস্কুট নয়, রয়েছে ‘না-বিস্কুট’-এর পরিচয়। যেমন ওয়েফার, কুকিজ় ইত্যাদি। সেইসঙ্গে নানা অজানা ‘বিস্কুট-কথা’। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশ-ভারতীয় সেনাদের জন্যে ‘পার্লে’ তৈরি করে বিশেষ গ্লুকোজ বিস্কুট, ১৯৮৫-তে অসম প্রতিযোগিতায় নিজেদের বিস্কুটকে আলাদা করতে বিস্কুটের নাম হল ‘পার্লে-জি’। নামকরণের আগেই ৬০-এর দশকে মগনলাল দাহিয়া এঁকেছিলেন ‘পার্লে-জি’ গার্ল’কে দু’হাত ওপরে করে হাসিমুখ, ডাগর-চোখের সেই ছোট্ট মেয়েটি। আবার, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর জন্যে শক্ত গমের বিস্কুট বানাবার দায়িত্ব পায় ‘হান্টলি এন্ড পামার্স’ কোম্পানি। যেগুলো শুধু ভিজিয়ে খাওয়া সম্ভব ছিল। যাতে খাদ্য ও পানীয় দু’টির জোগান সৈনিকদের দেহে পৌঁছায় তাই এই ব্যবস্থা। ডুবিয়ে বিস্কুট খাওয়ার প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন একটি মজার তথ্য।

১৯৯৮সালে পদার্থবিদ লেন ফিশার চায়ে ডুবিয়ে বিস্কুট খাওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ বের করেন, এতে পানীয় প্রবেশে বিস্কুটের স্বাদ বৃদ্ধি পায়। ডুবানোর নির্দিষ্ট সময়ও আছে, সাধারণ বিস্কুট হলে ৩-৪ সেকেন্ড, হজমপাচ্য (ডাইজেস্টিভ) হলে ৮ সেকেন্ড। এমন ‘বিস্কুট-কথা’র শেষ নেই, চ্যাপলিনের ‘দ্য কিড’ চলচ্চিত্রের শিশু-অভিনেতা জ্যাকি কুগানের নামেও একটি বিস্কুট বাজারে এসেছিল। ২০১৫তে টাইটানিকের লাইফবোটের থেকে উদ্ধার করা বিস্কুট নিলাম হয়েছিল ১৫হাজার পাউণ্ডে। ‘শোলে’ সিনেমার সময়ে ব্রিটানিয়া তাঁদের গ্লুকোজ বিস্কুটের বিজ্ঞাপন করে ‘গব্বর কি আসলি পসন্দ’ শীর্ষকে। তেমনই ১৯৯৯-এর ক্রিকেট বিশ্বকাপকে স্পনসর করে ‘ব্রিটানিয়া’। ম্যাকভাইটি’র দাবি তাঁদের হজমপাচ্য (ডাইজেস্টিভ) খুব স্বাস্থ্যকর- কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে তাতে রয়েছে প্রচুর চিনি ও ফ্যাট। এমনই নানা ‘বিস্কুট-কথা’ ছড়িয়ে রয়েছে সুপাঠ্য বইখানি জুড়ে।

ডিরোজিয়ানদের কাছে হিন্দুত্ব-বিরোধীতার উপাদান ছিল বিস্কুট। অমৃতলাল বসুর ‘কালাপানি’ নাটকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, ‘হিঁদুমতে সাহেব হ’তে সতত যতন।/ যদি খাবে বিলাতি বিস্কুট,/ আগে দেবে হরির লুট,/ ভক্তি ভরে ঠাকুরঘরে করে নিবেদন।’কিংবা, একালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সেই সময়’ উপন্যাসেও মিলেছে এই বিস্কুট-কেন্দ্রিক দ্বন্দ্বের ছবি। লেখক উদ্ধার করেছেন সেইসব বিষয়।

এসবের পাশে আছে বিস্কুট তৈরি থেকে প্যাকিং ও বাজারিকরণের নানা হালহকিকত তথ্য। একটি আশার তথ্য দিয়েছেন, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে অধ্যাপক দেবব্রত বেরার তত্ত্বাবধানে আবিষ্কার হয়েছিল চাল ও ভুট্টা উৎপাদনের পরে ফেলে দেওয়া অংশ থেকে বিস্কুট তৈরির পদ্ধতি। তাতে কখনওই ময়দার মতো খারাপ উপাদানের প্রয়োজন হবে না। তবে, এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বেশি হওয়ায় একটু তিক্ত স্বাদের হয়েছিল বিস্কুটগুলি। যদিও, এত ভাল উদ্যোগ বাজারে উপলব্ধ হয়নি আজও।

তবে, এত চমৎকার বইতে বেশকিছু মিইয়ে যাওয়া বিস্কুটের মতো ত্রুটি চোখে পরে। যেমন, বইতে ব্যবহৃত প্রায় অধিকাংশ ছবির কোনও সঠিক ক্যাপশন নেই, বিশেষ করে ১৮নং পৃষ্ঠায় যে-ছবিটি প্রকাশ পেয়েছে, সেটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন বিস্কুট, এতে লেখা আছে সেই সময়টি ১৩এপ্রিল ১৭৮৪। ব্রিটেনের জাতীয় সামুদ্রিক জাদুঘরে বর্তমানে এটি আছে। এই উল্লেখটি নিঃসন্দেহে ছবিটির গুরুত্ব বর্ধক, এটির উল্লেখ পর্যন্ত বইতে নেই। ছোট কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থাকলেও যেটির অভাব সবচেয়ে বেশি সেটি হল সঠিক তথ্যের অনুল্লেখ। একটি গবেষণাধর্মী বই হিসাবে পাঠককে সেটি নিরাশ করবে। সবশেষে, লেখক ৩০টি ইংরেজি গ্রন্থের তালিকা দিলেও, সেগুলি সঠিক গ্রন্থপঞ্জির নির্দেশে নেই। অবাক হতে হয়, লেখক একটিও বাংলা বইকে সেই তালিকায় স্থান দেননি। উনিশ শতক থেকে ‘পাক্-প্রণালী’ বিষয়ে নানা বইতে বিস্কুট প্রসঙ্গ আছে। সেখানে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর ‘আমিষ ও নিরামিষ’ আহার হোক বা হালআমলে সাধনা মুখোপাধ্যায়ের ‘কেক বিস্কুট ও পেস্ট্রি’-র মতো বইয়ের উল্লেখ প্রয়োজন ছিল। এই ধরনের বইয়ের একটি প্রধান সম্পদ তার সঙ্গে সংযুক্ত ঐতিহাসিক উপাদান সমূহ। ইংরেজিতে যাকে বলে ‘এফিমেরা’ (ephemera)। এর মধ্যে রয়েছে আলোকচিত্র, মেমো, বিল, ক্যালেন্ডার, বিজ্ঞাপন, শেয়ার সার্টিফিকেট, কার্ড, ভাউচার ইত্যাদি বস্তু। এরমধ্যে বিস্কুট কোম্পানির বিষয়গুলিও রয়েছে। এমত বস্তু কিছু সংযুক্ত হলে বইটি আরও মূল্যবান এবং আগামীর জন্য গবেষণা সহায়ক হয়ে উঠত। আগামী সংকলনে এই প্রত্যাশা রইল।

এহ বাহ্য, সুস্বাদু-মুচমুচে লেখনীতে মহীন গুপ্তের ‘বিস্কুট: বিবর্তন, বিশ্বায়ন, বাণিজ্য’ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে বিশেষভাবে নিজের জায়গা করে নেবে, নিঃসন্দেহে বলা যায়। বইটির সঙ্গে বাড়তি পাওনা ৫টি পিকচার-পোস্টকার্ডের একটি সেট। তাতে পাঠকেরা পাবেন উত্তমকুমারের কোলে বিস্কুটের বিজ্ঞাপন, গব্বর সিং-এর গ্লুকনডি’র বিজ্ঞাপন কিংবা ‘লিলি বিস্কুট’ নামে কলকাতা ৬৭-র ডাকঘরের ছবি। অতএব, আট থেকে আশি সকলের ‘এক কাপ চা’য়ে’ অবশ্যই ‘মহীন গুপ্তের বিস্কুট’কেও চাই।

বইদেশিক

জুলাই, ২০২৫

দাম: ৪০০টাকা