সময়কাল ১৯৭৬। ইংরেজি তারিখ ২৩ সেপ্টেম্বর। বৃহস্পতিবার। ভোর চারটা। মহালয়া। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষের শুরু।

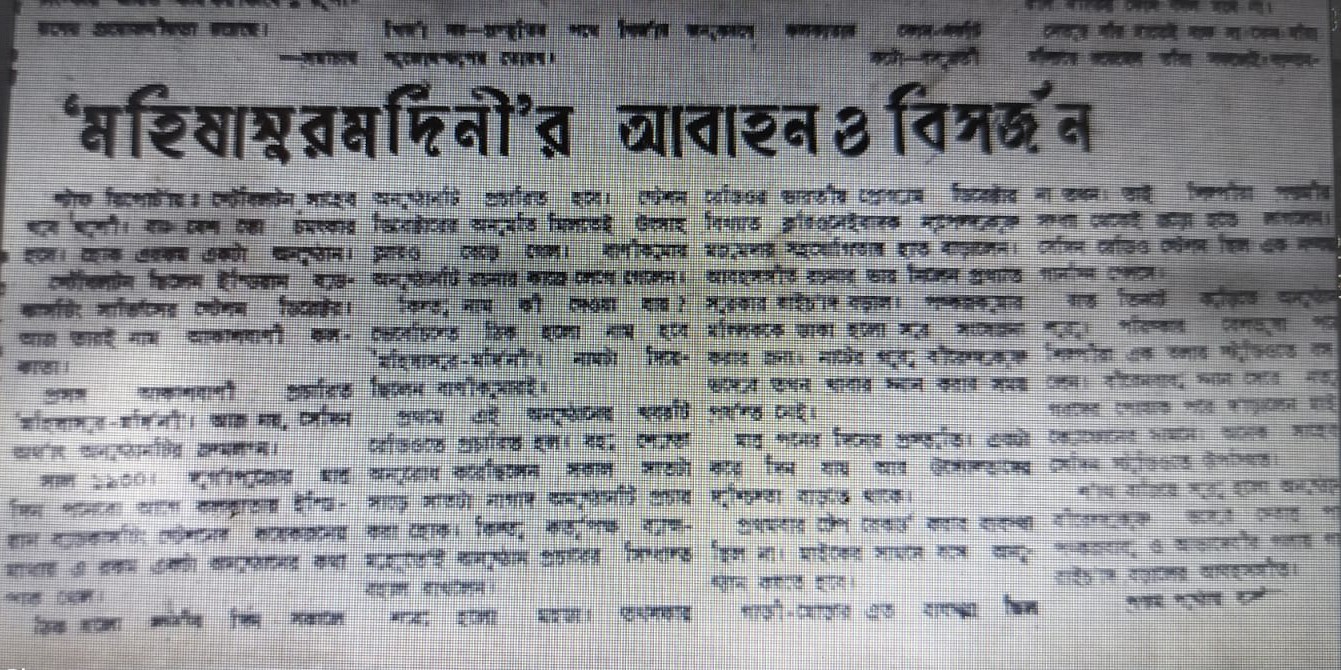

গঙ্গায় যাঁরা তর্পণে এসেছিলেন তাঁরা তো জেগেছিলেনই। তার সঙ্গে আরও অনেক-অনেক মানুষ সেদিন জেগেছিলেন। আকাশবাণী বেতারকেন্দ্র থেকে ওই তর্পণের ভোরে প্রচারিত অনুষ্ঠান ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ শোনার জন্য অনেক মানুষ তারও আগের বছরগুলিতেও জেগেছেন, শুনেছেন, বিমোহিত হয়েছেন। কিন্তু সেবার যেন ওই ভোরের বেলায় উৎকর্ণ হয়ে জেগে ওঠা মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। কারণ সেবার একটা অভিনব কিছু শোনার অপেক্ষায় ছিল মানুষ। প্রায় পাঁচ দশক ধরে শোনা ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠানের বদলে সেবার অনেক আগে থেকেই আকাশবাণীর তরফ থেকে প্রচার করা হয়েছিল, নতুন অনুষ্ঠান প্রচারের। যদিও তখন দেশজোড়া জরুরিকালীন অবস্থা। তারই মধ্যে দিল্লির কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার-মন্ত্রক থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সব অনুষ্ঠানকে ঢেলে সাজানো হবে। তখন কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা। সেই খোলনলচে বদলে ফেলার প্রয়াস হিসেবেই নাকি ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র পরিবর্তে নতুন অনুষ্ঠান ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’।

আরও পড়ুন: পঙ্কজ মল্লিকের সঙ্গে রেকর্ডিংয়ের সেই অভিজ্ঞতা কখনও ভুলব না! লিখছেন কবীর সুমন…

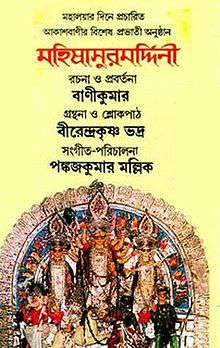

১৯৭৬ সালের মহালয়াতে, আকাশবাণী থেকে সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানটি ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ এবং ‘দুর্গা দুর্গতিহারিণী’ নামেও পেয়েছি। অনুষ্ঠানের রচয়িতা ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী, সংগীত রচয়িতা শ্যামল গুপ্ত, সংগীত পরিচালনা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, তার সহকারী শৈলেন মুখার্জী। নিশ্চয়ই সবার স্মরণে আছে, ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র রচয়িতা বাণীকুমার, প্রকৃত নাম বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। গানগুলিও তাঁরই রচনা। সংগীতে সুরারোপ ও পরিচালনা— পঙ্কজকুমার মল্লিক এবং চণ্ডীপাঠ তথা সমগ্র অনুষ্ঠানের ভাষ্যকার— বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

বাণীকুমারের গ্রন্থনায়, পঙ্কজকুমার মল্লিকের অসামান্য সুরে এবং সর্বোপরি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মেঘমন্দ্র স্বরে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ যখন, বাংলা ও বাঙালির পুজোর আগমনী হয়ে উঠেছে, ১৯৩২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত টানা সম্প্রচারিত হয়ে আসা একটি অনুষ্ঠানে যখন শ্রোতাদের মন, এক স্থায়ী অনুভূতির আস্বাদনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, তখনই ১৯৭৬-এ, এল অনুষ্ঠান পরিবর্তনের এই পরিকল্পনা। নতুনের প্রতি সবারই এক প্রকার কৌতূহল থাকে, সেবার শ্রোতাদের মনে সেই আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। কলকাতা আকাশবাণীর তরফ থেকে, নতুন অনুষ্ঠানের হয়ে লাগাতার প্রচার করা হয়েছিল। শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া জানতে, আগাম বিলি করা হয়েছিল এক সমীক্ষাধর্মী প্রশ্নমালা। ফলে সেই অনুপাতে বেড়েছিল বাংলার মানুষের প্রত্যাশা। ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র পরিবর্তে ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ নিয়ে আগাম মানুষের প্রবল উৎসাহের নেপথ্যে, আরও একটি বড় কারণ ছিল। আকাশবাণীর তরফ থেকেও সেটাই ছিল চমক। সেবার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর ভূমিকায় রাখা হয়েছিল মহানায়ক উত্তমকুমারকে। ওই সময় উত্তমকুমারের জনপ্রিয়তা তো মধ্যগগনে, তার অভিনয় কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ বাঙালি, তাকে আরও এক নতুন স্বর-শিল্পীর ভূমিকায় শোনার জন্য ছিল উদ্গ্রীব। সংগীত জগতের কিন্নরকণ্ঠী লতা মঙ্গেশকরের নামটিও তখন শ্রোতা মনে আগ্রহ জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। যন্ত্রসংগীতে ভি. বালসারাও তখন যথেষ্ট খ্যাতিমান।

আরও পড়ুন: মহিষাসুরমর্দিনী-র আলোর বাইরে ছিলেন এক অন্য বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র! লিখছেন ভবেশ দাস…

পাঠ ও ভাষ্যকারের ভূমিকায় শুধুমাত্র উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন না, সঙ্গে ছিলেন বসন্ত চৌধুরী, পার্থ ঘোষ ও ছন্দা সেন। আর সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণে ছিলেন ড. গোবিন্দগোপাল মুখার্জী, মাধুরী মুখার্জী, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে গানের পরিবেশনে লতা মঙ্গেশকর ছাড়াও ছিলেন আশা ভোঁসলে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, আরতি মুখার্জি, দ্বিজেন মুখার্জি, প্রতিমা ব্যানার্জি, অনুপ ঘোষাল, উৎপলা সেন, শিপ্রা বসু, বনশ্রী সেনগুপ্ত, হৈমন্তী শুক্লা, পিন্টু ভট্টাচার্য প্রমুখ। এর মধ্যে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা বসু, উৎপলা সেনরা আগের ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র অনুষ্ঠানেও গান গেয়েছেন। আকাশবাণীর নতুন যন্ত্রসংগীতের দায়িত্বে ছিলেন, ভি.বালসারা, রবি রায়চৌধুরী, নির্মল বিশ্বাস, অমর দত্ত, রবীন সরকার, নীলু মিত্র, রাধাকান্ত নন্দী, দুর্বাদল চ্যাটার্জি, ডমরুপাণি ভট্টাচার্য প্রমুখ। অর্কেস্ট্রা পরিচালক ছিলেন অলোকনাথ দে। অনুষ্ঠানের হিন্দি তর্জমা করেন দীপনারায়ণ মিঠোলিয়া, হিন্দি পাঠ ও ভাষ্যকারের ভূমিকায়, প্রতীম খান্না, কুলবন্ত পাশে।

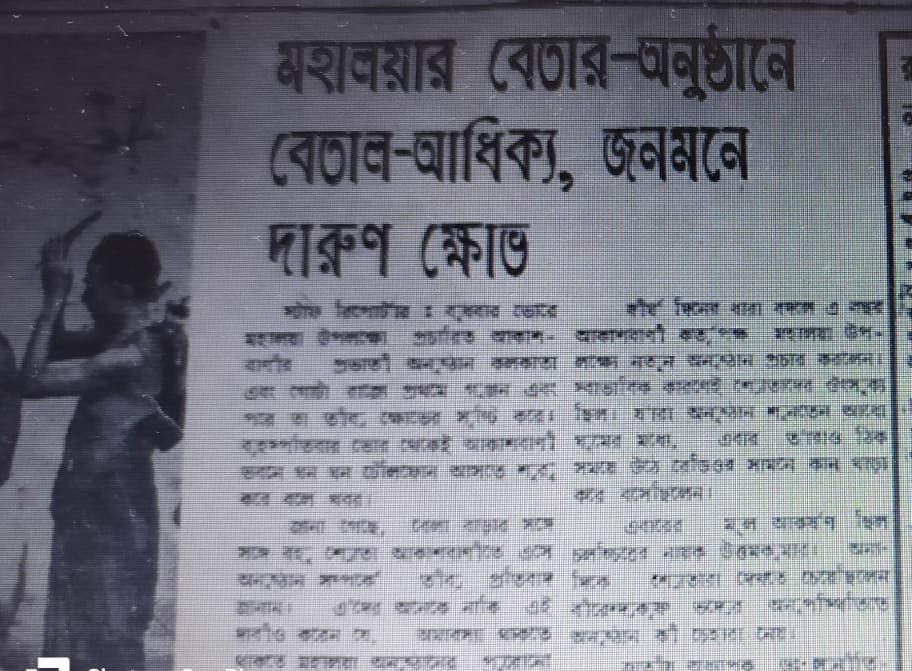

শ্রোতা থেকে শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে প্রবল সাড়া জাগিয়ে, ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ বিশেষ অনুষ্ঠানটি ২৩ সেপ্টেম্বর, মহালয়ার ভোরে, চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত প্রচারিত হল। প্রথমে গুঞ্জন, তারপর বেলা বাড়তেই তা বিক্ষোভের আকার নিল। গঙ্গার ঘাটে তর্পণে আসা লোকজনরা অসন্তুষ্ট। যেসব শুদ্ধাচারী মানুষজন চণ্ডীপাঠের অনুষ্ঠান শুরুর আগে ঘরে ধূপ-ধুনো দেন এবং শুদ্ধ কাপড়ে রেডিওর সামনে ভক্তিভরে বসেন, তাঁরা সব হতাশ। এবং এর বাইরে অগনিত যেসব মানুষ ভোরবেলায় অ্যালার্ম ঘড়ির ডাকে ঘুম-চোখে বৎসরের অন্তত ওই একটা দিন রেডিওতে কান রাখেন, তাঁরাও নতুন অনুষ্ঠানে যারপরনাই বিরক্ত। সকাল হতে-না-হতেই পারস্পরিক আলাপনে, চায়ের দোকানের আলোচনায় উঠে এল আকাশবাণীর হঠকারিতা, উত্তমকুমার এবং হেমন্তের তীব্র সমালোচনা, বোদ্ধাদের আলোচনায় উঠে এল দিল্লির নির্দেশে ঘটা এই বিপর্যয়ের কাটাছেঁড়া। আর এইসব কিছুকে ছাপিয়ে গেল, ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র সুখ্যাতি। বিশেষত বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠের প্রশংসা সেদিন বোধহয় সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছিল। ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ নানাভাবে যত সমালোচিত হতে লাগল, ততই যেন উজ্জ্বলতা বেড়ে চলল ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র। তার আগে পর্যন্ত রেডিওর ঘোষণা, দৈনিকের খবর থেকে বাঙালি অপেক্ষা করেছে, নতুন অনুষ্ঠানের জন্য। সেই অপেক্ষা আক্ষেপে পরিণত হল। ঠেকে, বৈঠকে, আলাপ-আলোচনায়, চায়ের কাপে ধুম লাগল। উত্তম ভার্সেস বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠ-ঔদার্যে সেদিন মহানায়ক একেবারে ফ্লপ, অনেকে তাকে খলনায়ক তকমাও দিয়ে ফেললেন। কেউ-কেউ টিপ্পনী কাটলেন, সুদর্শন তারকার মোহে পড়েছে আকাশবাণী, কিন্তু তাদের তো জানা উচিত রেডিওতে দেখার সুযোগ কোনওকালেই নেই। আলোচনায় উঠে এল, এর নেপথ্যে আসল ষড়যন্ত্রকারী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তিনি নাকি দিল্লির দপ্তরকে খুশি রাখতে এইসব করেছেন। খবরের কাগজেও এই নিয়ে লেখালেখি হল, ‘দৈনিক বসুমতী’-তে ‘সরাসরি’ লিখলেন (২৬/৯/১৯৭৬) সাংবাদিক প্রণবেশ চক্রবর্তী, “এর নাম হওয়া উচিত- ‘হেমন্ত-বিচিত্রা-ধ্যান’। পঙ্কজ মল্লিকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এক কথা, আর তাঁর বিকল্প হওয়ার যোগ্যতা প্রমাণ করা সম্পূর্ণ ভিন্নকথা।”

মোট কথা জনমত সম্পূর্ণ বিষয়টাকে আড়াআড়িভাবে ভেবে নিল। একদিকে থাকল ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র গান-গ্রন্থনা এবং সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান জুড়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ স্বরে যে আধ্যাত্মিক, ভাবগম্ভীর পরিবেশ তথা পরিবেশন তার ভূয়সী প্রশংসা, অকুণ্ঠ ভক্তি-ভালবাসা। অন্যদিকে ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ জনগণের বিচারে এক বিচিত্রানুষ্ঠান, একটি গানের জলসা মাত্র।

তবে শুধুমাত্র হতাশা, বিরক্তি থেকে উঠে আসা ভাল-মন্দ বিশ্লেষণ বা গালমন্দ করাতেই জনরব থেমে থাকল না। বেলা বাড়তেই সেদিন গঙ্গার জলে অমাবস্যার ভরা কোটাল যেমন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডেকেছিল, তেমনই বেলা বাড়তেই আকাশবাণী দপ্তরের ফোন বেজে চলল। শোনা যায়, যে অনুষ্ঠান সম্প্রচারের দশ মিনিটের মধ্যে নাকি ফোন এসেছিল, ‘এসব কী হচ্ছে? বন্ধ করুন।’ তারপর তো সকাল থেকে ফোনের পর ফোন, একের পর এক তীব্র অভিযোগ। দূরের শ্রোতারা, ‘সবিনয় নিবেদন’ নামক অনুষ্ঠানে, তাদের ক্ষোভ, হতাশা, বিরক্তি উজাড় করে লিখে পাঠান। শ্রোতাদের সেই সুতীব্র চিঠিতে এমন কিছু শব্দ-বাণ ছিল যার আঘাত সহ্য করা কঠিন। পরবর্তীতে ‘সবিনয় নিবেদন’ প্রোগ্রামের সঞ্চালক তথা পাঠক মিহির বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের চিঠি পড়তে গিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন, থেকে থেকে খেয়েছিলেন বিষম। অন্যদিকে কাছের শ্রোতারা ফোন/চিঠি না করে, সরাসরি ইডেন গার্ডেন্স-সংশ্লিষ্ট আকাশবাণী ভবনে পৌঁছে যান। তারপর গালমন্দ, ভাঙচুর কিছুই বাদ যায়নি। তবে জণগণের এই প্রবল ক্ষোভ, উষ্মাকে কলকাতার আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ ভালভাবেই নিয়েছিলেন, আসলে তারাও হয়তো সাধারণের আবেগ বুঝতে পেরেছিলেন। খবরে প্রকাশ, দিল্লির দপ্তরে শ্রোতামহলের প্রতিক্রিয়া পৌঁছে দেন কলকাতা আকাশবাণীর তৎকালীন ডিরেক্টর। তাছাড়া কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার মন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লাকে চিঠি লিখে অসন্তুষ্ট বাঙালির তীব্র ক্ষোভের কথা জানান রাজ্যের তথ্যমন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। অভিযোগ যে শুধু বাংলার তাও নয়, পরিবর্তিত নতুন অনুষ্ঠান সম্পর্কে দিল্লির দপ্তরে অভিযোগ পৌঁছেছে লখনউ, দ্বারভাঙ্গা, শিলচর, দিল্লি, ভুবনেশ্বর থেকেও। বাঙালি শ্রোতারা তীব্র নিন্দা, গালাগালের পাশাপাশি সেদিন দাবি করেছিলেন, ষষ্ঠীর ভোরে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ চালানো হোক, পুরনো ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠানকে সরিয়ে দিয়ে, তারকানির্ভর জলসা চালিয়ে যে অপরাধ আকাশবাণী করেছে, তাকে শ্রোতাদের কাছে পুণরায় ফিরিয়ে দিয়ে, তার প্রায়শ্চিত্ত হোক। এবং প্রথম দিকে আকাশবাণী নিস্পৃহ থাকলেও, শেষমেশ তাই হয়েছিল, সেবার ষষ্ঠীর ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বজ্রকন্ঠে ধ্বনিত হয়— ‘আশ্বিনের শারদপ্রাতে বেজে উঠেছে আলোক-মঞ্জীর; ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা…।’— অবশেষে সেই কণ্ঠ শুনে অন্তরিত হল বাঙালির ক্ষোভ।

যে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অনুষ্ঠান ফিরিয়ে আনার দাবিতে বাঙালির এত ক্ষোভ, বিক্ষোভ, অসন্তোষ দেখেছিল সারা দেশ। সেই অনুষ্ঠানের গোড়ার দিকে ফিরে তাকালে দেখা যায়। আকাশবাণীর বিচিত্র সব অনুষ্ঠানের এক অন্যতম, সফল স্ক্রিপ্টরাইটার ছিলেন বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, পেশার বাইরেও তিনি যেকোনো উৎসব, অনুষ্ঠানের জন্য জমজমাট স্ক্রিপ্ট লেখায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেই বিচারে তাঁর সার্থক নাম বাণীকুমার। তিনি ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বাসন্তী বন্দনা উপলক্ষে ‘বসন্তেশ্বরী’ নামে একটি স্ক্রিপ্ট লেখেন। পরবর্তীতে ওই স্ক্রিপ্টের আধারেই রচিত হয় ‘শারদ-বন্দনা’, তারপর হয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। বাণীকুমারের রচনা, পঙ্কজকুমারের সুর, আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্বর— এই তিনের সঠিক বন্ধনের নেপথ্যে ছিলেন, সেই সময়ের কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম অধিকর্তা নৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ছিলেন ‘বেতার জগৎ’ পত্রিকার সম্পাদক প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। তবে আজকের বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ এক-দু’বছরে গড়ে ওঠেনি, অনেক সংযোজন-বিয়োজনের পথ পাড়ি দিতে হয়েছে। অনুষ্ঠানটির ভাষ্যে গানে নানা বদল ঘটেছে। ১৯৩২ থেকে ১৯৬২, ৩১ বার ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ লাইভ প্রোগ্রাম হিসেবে কলকাতা আকাশবাণী থেকে সরাসরি সম্প্রচার হয়েছে। আজকের সময়কালে দাঁড়িয়ে যা অবিশ্বাস্য মনে হবে। আর সেই সম্ভাব্য অসম্ভবতার সুযোগে সেই সময়ের সৃষ্টি ও স্রষ্টাদের নিয়ে কত গালগল্প, কত মিথ যে রচিত হয়েছে, তার কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা তা নির্ধারণ করা খুব মুশকিল। ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র ‘আলেখ্যের অন্দরে’ কত যে ভাঙা-গড়া, ভোরের আলোর চলন অনুসারে সুরের রাগ-রাগিনীর মেলবন্ধন, ১৯৬২-তে প্রথম রেকর্ডিং, তারপর ১৯৬৬, ১৯৬৯, ১৯৭২। এছাড়াও এর মধ্যবর্তী কালের খুঁটিনাটি, না-জানা ইতিহাস জানতে গেলে, এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে পড়তেই হবে ‘বীরুৎজাতীয় সাহিত্য সম্মিলনী’ থেকে প্রকাশিত মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় রচিত ‘বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভোর’ গ্রন্থখানি। তিনি এই বিষয়ে যথার্থ লিখেছেন, “১৯৭৬-এর এক শারদ প্রাতে প্রমাণ হয়ে গেছে ‘মহালয়া’-র অনুষ্ঠানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কোন বিকল্প স্বর বাঙালি অনুমোদন করবে না কিছুতেই।”

বাস্তবিক, ‘মহিষাসুরমর্দিনী’, বাঙালির স্মৃতি-সত্তায় এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, তাকে ছাড়ানো খুব কঠিন। বিশেষত যারা শৈশব-কৈশোর ও প্রথম যৌবনের ভোরবেলায় ওই সুর-স্বরে একবার ডুব দিয়েছেন, তাকে বোধহয় হাজারও নতুন দিয়েও আর ভোলানো যাবে না। ফেলে আসা অমলিন সময়কালের নস্টালজিয়া তাকে বেঁধে-বেঁধে রাখবে। তারপর সেই নতুনের মধ্যে যদি কোনও অভিনবত্ব না থাকে, তখন তো মন সুখস্মৃতিতেই আরাম ও আশ্রয় ফিরে পেতে চাইবে। সেই ফিরে চাওয়ায় ভুল নেই। সেবার অনেক আগে থেকেই নতুন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা হয়েছে, জনমনে চাউর হয়েছে। তখনই কিন্তু কোনও বিক্ষোভ হয়নি। বরং সেই পরিবর্তনকে অনেকে স্বাগত জানিয়েছেন। আবার একথা মনে রাখতে হবে ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ অনুষ্ঠান সম্প্রচারের পরেও এর ত্রুটি নিয়ে যেমন বিস্তর কথা হয়েছে, এর ভাল দিক নিয়েও যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে। সেদিনের (২৩/৯/১৯৭৬) আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্ট— ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ অবিস্মরণীয় স্বীকার করে নিয়ে লেখা- ‘…স্মৃতি তো শুধু রঙিন করে না। ক্লান্তিও আনে। সেই ১৯৩০ থেকে যা চলছে, আবহমান তারই পুনরাবৃত্তি কারো ভালো লাগতে পারে না। পুরাতন প্রেম নব-অনুরাগ দিয়ে ঢেকে দেবার দাবী মহালয়ার নতুন প্রোগ্রাম করতে পারে কিনা, সেটার জানার দরকার ছিল। আজ পুরোপুরি অনুষ্ঠান শুনে মনে হল— ইংরেজি খেলায় দুটো জয়ধ্বনি বেতারের প্রযোজক, শিল্পী ও কর্মীদের অবশ্যই প্রাপ্য। তৃতীয় চিয়ার্সটা আপাতত মুলতুবি রাখতে হল।’— অর্থাৎ, আনন্দবাজারের বিশ্লেষণে, ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’-এর জন্য ‘টু-চিয়ার্স’ হতে পারে। শুধু সেই সময়ের আনন্দবাজার পত্রিকা নয়, আরও অন্যান্য দৈনিকেও নতুন অনুষ্ঠানটির কিছু ভাল দিকের কথা উঠে আসে। ২৪/৯/১৯৭৬ তারিখে ‘যুগান্তর’ পত্রিকার তীব্র শ্লেষাত্মক শিরোনাম— ‘দুর্গতিদায়িণীম’। তারপরও ওই রিপোর্টে লেখা হয়েছে— অনুষ্ঠানের সমাপ্তিতে লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া, ‘তুমি বিশ্বমাতা ব্রহ্মময়ী মা, তুমি জঠরধারিণী, আমার জননী, আমার জন্মভূমি’ গানটি শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে। একথা অন্যান্য দৈনিকেও লেখা হয়েছে। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে, ‘হে দশভূজা’, আশা ভোঁসলের কণ্ঠে ‘মানসনয়নে’ গান দু’টিরও পরিবেশন সুন্দর। অনুপ ঘোষাল ও অন্যান্যদের গলায়, ‘জয় সিংহবাহিনী’ গানটি দাপটের সঙ্গে গাওয়া হয়েছে। ‘আলোকের মঞ্জীরে উঠিল ধ্বনি’ গানটি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র ও অন্যান্য সহযোগী শিল্পীদের কণ্ঠে সুগীত। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিবেশনায়, ‘জাগো প্রভাতে বিমল শারদে’ গানটিও যথেষ্ট ভালো। আবৃত্তি ও পাঠে বসন্ত চৌধুরী উল্লেখযোগ্য। সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণে মাধুরী মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গীতিকার হিসেবে শ্যামল গুপ্ত তাঁর সাধ্যমতো কৃতিত্ব বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন। ত্রুটি হিসেবে উঠে এসেছে, ড. ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তীর রচনা ও পরিকল্পনার, তিনি যে বৈদিক ও তান্ত্রিক সূত্র ধরে দেবী দুর্গার রূপ বর্ণনা করতে চেয়েছিলেন, তা ঠিকভাবে পরিস্ফুট হয়নি। গানের সুরেও গাম্ভীর্যের অভাব ছিল। ‘যুগান্তর’ দৈনিক যদিও ভাষ্যকার উত্তমকুমার সম্পর্কে নীরব ছিল। যদিও আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত, (বেতারে মহালয়া, ২৩/৯/১৯৭৬) ‘গোড়াতেই উত্তমকুমারের পাঠ— দেবীপক্ষের প্রথম প্রভাত— দরদী পরিচ্ছন্ন গলা, অজস্র মানুষের প্রিয় ও পরিচিত কণ্ঠস্বর।… তিনি তাঁর কর্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন।’ একইসঙ্গে আনন্দবাজারের বক্তব্য, পাঠে যথার্থ ‘প্রমিতি ও ডাইমেনশন’ রেখেছেন বসন্ত চৌধুরী, তার বাচনভঙ্গি চিত্তহারী। পার্থ ঘোষও পড়েছেন চমৎকার, ছন্দা সেন মোটামুটি। সংস্কৃত স্তোত্র পাঠে মাধুরী মুখার্জী সবাইকে ছাপিয়ে গেছেন। গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় যোগ্যতার সঙ্গে কর্তব্য সমাপন করেছেন। সংগীতের অনুষ্ঠানের জন্য অকুণ্ঠ প্রশংসা হেমন্ত মুখার্জীর প্রাপ্য। কলাকুশলীদের ভিন্ন ভিন্ন প্রশংসা করলেও, গানের ‘ওজনগত পার্থক্য’ যে রয়েছে সেকথাও উঠে এসেছে। মোট এগারোটি গানের পরিবেশন ছিল নতুন অনুষ্ঠানে। আনন্দবাজার পত্রিকার বিশ্লেষণে, প্রায় সব শিল্পীর গাওয়া গানই প্রশংসার দাবী রাখে। বিশেষত লতা, আশা, আরতি, হেমন্ত, মান্নার গানের উল্লেখ করা হয়েছে। সংবাদ শেষে তাদের বক্তব্য, ‘আকাশবাণী কলকাতা খুশী হতে পারেন এই যে প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো একটি অনুষ্ঠানের পরিবর্তে তারা একটি নতুন ও উপভোগ্য প্রোগ্রাম দিতে পেরেছেন।’ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, আনন্দবাজার পত্রিকার এই প্রশস্তিসূচক সংবাদ বেরিয়েছে, ওই দিনেই অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার মুহূর্তেই। প্রোগ্রাম শেষ হয়েছে ভোর সাড়ে পাঁচটা, পাঠকের হাতে কাগজ পৌঁছে গেছে ছ’টায়। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে এহেন বিস্তারিত সংবাদ কি রেকর্ড শুনে আগাম লেখা, সে নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল নানা মহলে।

তবে পাঠক গর্জে উঠলেন, ‘অনুষ্ঠান শেষে এক ক্লান্তিকর হতাশা, নৈরাশ্যে ভরা মন।’ কেউ লিখলেন, ‘রঙীন নামের ফুলে ফুলে সাজি ভরল বটে, কিন্তু নৈবেদ্য কি পৌঁছালো দেবতার কাছে?’ কারও মতে এ ‘লবণহীন তরকারি’, কারও মতে, ‘নতুনত্বের মোহে ঐতিহ্য বিনষ্ট’, কেউ বা বললেন, ‘শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর।’ একজন স্পষ্টতই লিখছেন, ‘পাণ্ডিত্য আর প্রতিভা এক জিনিস নয়। ধ্যানেশ চক্রবর্তী পন্ডিত লোক, তবে তার রচনা ভোর চারটায় ঘুম ভাঙাবার ক্ষতিপূরণ নয়।’ শুধু যে আমজনতা, তা নয়, ‘দৈনিক বসুমতী’-র পাতায় (২৪/৯/১৯৭৬) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানান— ‘বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অভাব খুব বোধ করছিলাম। স্তোত্র পাঠের সেই ছন্দ-গাম্ভীর্য যেন নেই। সংস্কৃত শ্লোক আর একটু বেশী থাকা উচিত ছিল। কারণ দক্ষিণ ভারত, মহারাষ্ট্র অঞ্চলের শ্রোতারা এটা চান। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে কেন যে সরানো হল!’ প্রখ্যাত সাহিত্যিক বনফুল অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়ায় জানান— ‘অন্যান্য বার বীরেনবাবুর অনুষ্ঠান কত জমাটি হতো। এবার ফিকে লেগেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় মোটেই ভালো লাগেনি।’

‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’-এর ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধানে নেমে দেখা যাচ্ছে, ওই সময় নবতর অনুষ্ঠানের হিড়িক লেগেছিল। ‘কলকাতা বেতার’ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে, ভবেশ দাশ রচিত ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ প্রবন্ধে লেখা হয়েছে— ‘তাদের (দিল্লি দপ্তর) দাবিতেই এই নতুন অনুষ্ঠান পরিকল্পনা হয়েছিল। বিষয়গত পরিবর্তন না হলেও তখন অনেক অনুষ্ঠানের অন্তত নতুন নামকরণ হয়েছিল।’— ভবেশবাবুর কথাতেই স্পষ্ট, পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন। এই প্রসঙ্গে ভবেশবাবুর আর একটি কথাও যথেষ্ট ভাবার, তার কথামতো, তখন জরুরি অবস্থার কাল। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সমালোচনায় প্রায় সারা দেশ। অন্যদিকে সব পরিকল্পনা ও কর্মসূচিতে ইন্দিরার ছায়া। ফলে ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’-এর দুর্গার মধ্যেও ইন্দিরার ছায়া কেউ কেউ দেখেছিলেন। অর্থাৎ শাসক-বিরোধী, জরুরি-অবস্থা বিরোধী ক্ষোভই কি মহালয়ার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আছড়ে পড়েছিল কি না, তা বিচার্য। তবে, জনগণের সার্বিক ক্ষোভের একটা অংশ হয়তো রাজনৈতিক অস্থিরতা হতে পারে, তবে বেশিরভাগটাই বোধহয় আবেগতাড়িত। অখ্যাত জন থেকে বিখ্যাত, সবার কথাতেই ফিরে ফিরে এসেছে, গ্রন্থনা জমেনি, গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়নি, যুদ্ধ নেই, বীররস নেই। আর এই নেই নেই-এর অভ্যন্তরে সবারই একটা সাধারণ ক্ষোভ, কেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নেই। কেন তাঁকে বাদ দেওয়া হল? এর কারণটাও খুব স্পষ্ট, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তখন আকাশবাণীতে কর্মরত, সত্তরোর্ধ্ব পঙ্কজকুমার মল্লিককে, ঠিক তার আগের বছরেই কর্ম থেকে অব্যাহতি (অন্যায়ভাবে) দেওয়া হয়েছে। রচয়িতা বাণীকুমার ১৯৭১-এ প্রয়াত। আবার শোনা যায়, এই নতুন পরিকল্পনা বীরেন্দ্রকৃষ্ণবাবুকে আকাশবাণীর তরফে জানানো হয়নি। তিনি খবরের কাগজ পড়ে জেনেছেন। অথচ বেতার-নিবেদিত ওই মানুষটি ‘মহিষাসুরমর্দিনী’-র রেকর্ড জমানাতেও, ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৫ অবধি, মহালয়ার আগের রাতটি কাটাতেন আকাশবাণী ভবনে। এহেন একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে দূরে সরিয়ে রাখা, বাঙালি মেনে নেয়নি। ১৯৭৬-এর ২৩শে সেপ্টেম্বর ভোর থেকে কলকাতা আকাশবাণীর ফোন বেজেই চলেছিল অভিযোগ, অভিসম্পাত আর গালিগালাজ দেওয়ার জন্য। অন্যদিকে সেদিন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ির টেলিফোনটিও অবিরাম বেজে চলেছিল তাঁর সমর্থনে, তাঁদের পুরনো অনুষ্ঠানটির ভূয়সী প্রশংসায়। শোনা যায়, ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ শুনে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নাকি বলেছিলেন, ‘মানুষ যদি এই অনুষ্ঠান নেয়, নিক।’ আবার একথাও শোনা যায়, (গল্পও হতে পারে) ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’-এ ভাষ্যপাঠের আগে উত্তমকুমার নাকি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের বাড়ি গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। আবার নতুন অনুষ্ঠান ফ্লপ হওয়ার পর মহানায়ক নাকি বলেছিলেন, ঠাকুরঘরকে ভেঙে ড্রয়িং রুম বানাতে গেলে যা হয়। প্রসঙ্গত যেমন শোনা যায়, লাইভ অনুষ্ঠানের সময় আকাশবাণী থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের বাড়িতে গাড়ি আসত রাত দুটোয়, তারপর একে একে বাণীকুমার, পঙ্কজ মল্লিক সবাই মিলে গঙ্গায় স্নান সেরে, অনুষ্ঠানকক্ষে ধূপধুনো দিয়ে শুরু করতেন ‘মহিষাসুরমর্দিনী’। তবে এইসব ঘটনা যাই হোক, গল্প হিসেবে মন্দ নয়। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র এবং মহালয়া কেন্দ্রিক সম্প্রতি দু’টি সিনেমাতেও এই সব প্রসঙ্গের অবতারণা আছে। যেখানে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের মান-অভিমান, এবং তাঁর প্রতি বঞ্চনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

তবে, সেবার মহালয়ার ভোরে ‘দেবীং দুর্গতিহারিণীম’ সম্প্রচারের পরেও, জনতার দাবি মেনে আকাশবাণী পুনরায় ষষ্ঠীর ভোরে মহিষাসুরমর্দিনী সম্প্রচার করতে বাধ্য হয়। এছাড়াও পরের বছর, আগস্ট ১৯৭৭-এ, কলকাতা আকাশবাণীর সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে জনতা সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানি রবীন্দ্র সদনে বেতার শিল্পীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে, পঙ্কজকুমার মল্লিককে বলেন, ‘Mr. Mullick, your Mahishasurmardini will be on air again from the next Mahalaya.’ (সূত্র: ভবেশ দাশ, দেবীং দুর্গতিহারিণীম, কলকাতা বেতার, দ্বিতীয় খণ্ড, গাঙচিল)

১৯৩২ থেকে ১৯৭৫, সুনির্দিষ্টভাবে চুয়াল্লিশ বছর, তার মধ্যে প্রথম তিরিশ বছর লাইভ অনুষ্ঠানের মহিষাসুরমর্দিনী বাঙালির কানে-মনে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা শ্রুতি থেকে সত্তায় মিলেমিশে ছিল। হঠাৎ ১৯৭৬-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষায় পরীক্ষিতভাবে সত্য হয়ে গেল যে, মহিষাসুরমর্দিনী অবিকল্প এবং অবিস্মরণীয়। তার কাছে দেবীং দুর্গতিহারিণীম অনেক অনেক দূরে থাকা, বড়-জোর একটি ভাল গানের অনুষ্ঠান হয়েই থেকে গেল। এবং তারপর, ১৯৭৭ থেকে ২০২৪, আরও আটচল্লিশ বছর পুনরায় সেই-ই মহিষাসুরমর্দিনী। নবতিপর হয়েও নবীন। কালের ক্লান্তি তার গায়ে লাগেনি। প্রতিবছর শরতের শিউলি ঝরা মহালয়ার ভোরে, বাঙালির ঘরে ঘরে, শোনা যায় সেই মেঘমন্দ্র কন্ঠস্বরে— ‘আজ দেবীপক্ষের প্রাক্-প্রত্যুষে জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতা মহাশক্তির শুভ আগমনবার্তা আকাশে-বাতাসে বিঘোষিত। মহাদেবীর পুণ্যস্তবমন্ত্রে মানবলোকে জাগরিত হোক ভূমানন্দের অপূর্ব প্রেরণা।…’

—ঘোষণার অপূর্ব জাদুতে বেজে ওঠে পূজার আগমনী।

সংবাদপত্রর প্রতিবেদনের ছবি সৌজন্য: লেখক

বিশেষ কৃতজ্ঞতা: মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মণিকণা রায়