এখনও চলে না কি? প্রচুর চলে। সারা দুনিয়ায়। আমাদের দেশে ২,৩১,০০০টি চলছে বললে খুব ভুল হবে না। এটি শুনে, আপনার মুখে অবিশ্বাসের যে-হাসি ছড়িয়ে পড়ছে সেটিও যুক্তিসংগত। এবারে অংকের চালাকিটা ধরিয়ে দিই। ভারতে কয়লা থেকে তৈরি সমস্ত বিদ্যুৎকেদ্রের উৎপাদিত ক্ষমতার যোগফলকে একটি ফুল-সাইজ স্টিম লোকোমোটিভের ক্ষমতা দিয়ে ভাগ করলে, ওই সংখ্যাটি-ই আসে। এককালে ভোঁস-ভোঁস শুনলে গভীর ঘুমের মৃদু অনুভূতি শুধু নয়, পেল্লায় বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের দাপটের কথাও মনে হত। হারিয়ে গেছে দাপুটে কালোমানিকরা। আমাদের দেশে দার্জিলিং আর নীলিগিরিতে স্টিম-ইঞ্জিনে টানা ট্রেনের ঐতিহ্য বেঁচে আছে। দুনিয়ার অনেক প্রান্তে চালানো হয় আদি রেলওয়ে, পর্যটকদের জন্য। বাকি সব ডিজেল, ইলেকট্রিক। হাইড্রোজেন এসে গেল বলে। কালের নিয়মে বাষ্প শকট ফ্রেমবন্দি হয়েছে স্মৃতিমেদুর মনের কোনও এক নিঃঝুম, রোম্যান্টিক প্ল্যাটফর্মে। কুঝিকঝিকের গোড়ার গল্প, রোম্যান্স নিয়ে আমরা পিছিয়ে যাব প্রায় দু’টি শতাব্দী। ধূমায়িত চায়ের কেটলি সাক্ষী রেখে কিছু ঐতিহাসিক স্টিমি পরিস্থিতিতে ডুবে যাব। এতে না আছে এনার্জির অপচয়। না আছে দূষণের ভয়।

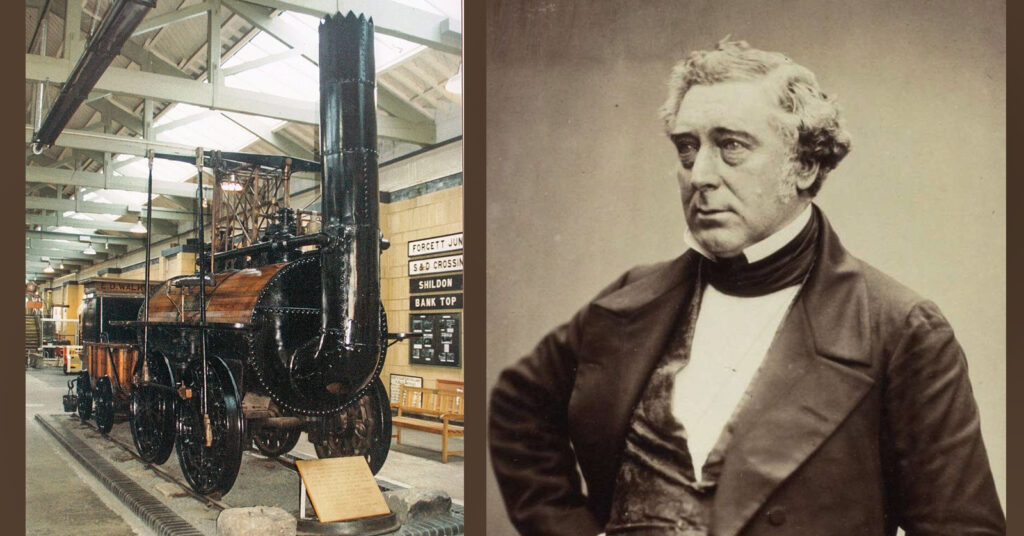

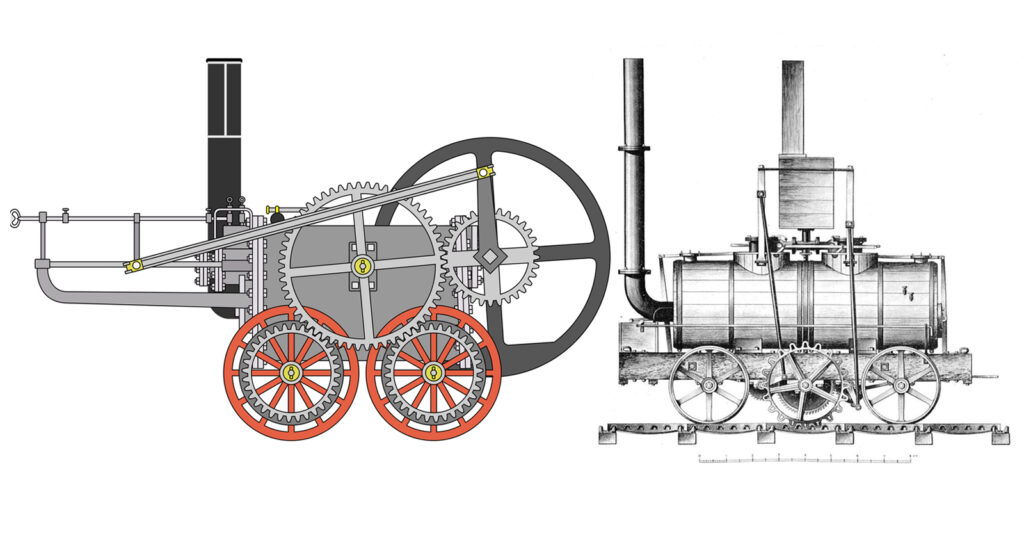

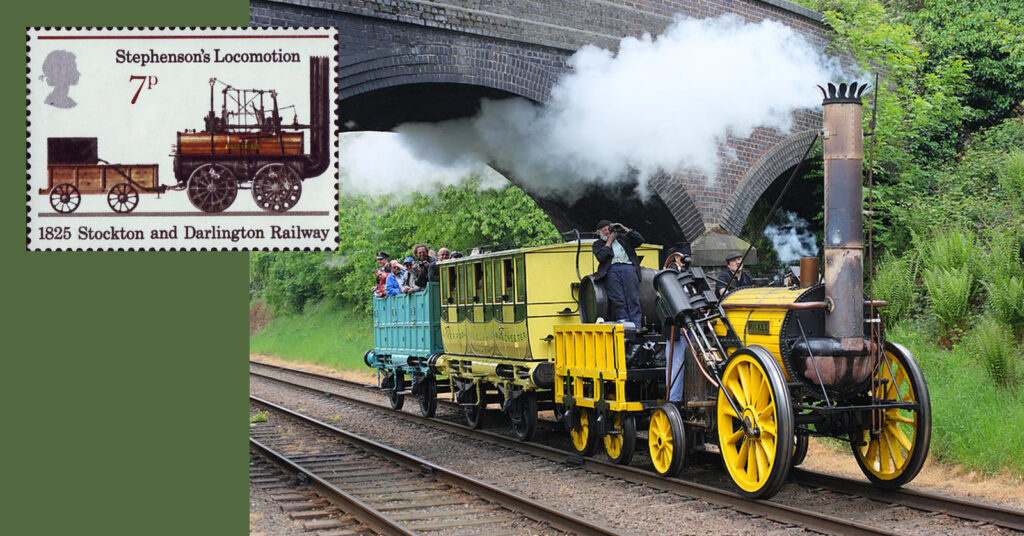

জলকে বেদম গরম করে তৈরি বাষ্প যে-অমানুষিক শক্তির আধার হতে পারে সেটি বোঝা মাত্র শুরু হয়ে যায় তাকে কাজে লাগানোর প্রক্রিয়া। একটি যন্ত্র তৈরি করে ফেললেন জেমস ওয়াট, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে। বাষ্পশক্তির লাগামটি নিজের হাতে ধরে রেখে, প্রয়োজনে বেঁধে বা ছেড়ে দিয়ে ক্রমাগত চাপ ও একটি গতিময়তা সৃষ্টি করা, চাকা ঘোরানো, এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। কাজ করছিলেন অনেকেই। ওনার নকশাটি সবচেয়ে কার্যকরী হওয়ায় শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসে উনি আজও উচ্চাসনে স্থিত। ওই নকশায় তৈরি পেল্লায় ঘুর্ণনযন্ত্রগুলি তখন ব্যবহার হত খনিতে, জল তোলার কাজে। শক্তিরূপেণ শকট তৈরির দৌড়ে ছিলেন অনেকেই। ফলে নকশার অধিকার ও প্রয়োগের ময়দানে মামলা-মোকদ্দমা জনিত বিষ বাষ্পের অভাব হয় নি। রেল-ইঞ্জিনের ব্যাপারটা আসে পরে। ১৮০৪ সালে রিচার্ড ট্রেভিথিক জেমস ওয়াটের ইঞ্জিনকে বসিয়ে দিলেন চাকার ওপর। ঘুরল কালের চাকা। টেনে নিয়ে যেতে পারল লোহা লক্কড় ও মানুষ ভরা কয়েকটি গাড়িকে। নিশ্চিতভাবে এটি একটি আদি স্টিম লোকোমোটিভ। কিন্তু ‘প্রথম’-এর শিরোপা কারুর মাথায় উঠতে সময় লেগে গেল আরও কিছুটা সময়। এর একটি স্থায়ী বাণিজ্যিক চেহারা দেওয়ার কাজ চলছিল ইংল্যান্ড ছাড়া অন্য দেশেও। কোনওমতে চাকা ঘুরিয়ে দিলেই যে কাজ শেষ হয়ে যাবে, ব্যাপারটা তা ছিল না। আয়রন ফাউন্ড্রিতে প্রায় হাতে গড়া যন্ত্রাংশ দিয়ে হচ্ছিল অ্যাসেমব্লির কাজ। সে-যুগে নিখুঁতভাবে কিছু তৈরি করা খুবই কঠিন কাজ ছিল। রেলের ওপর চাকা লাগানো ইঞ্জিন তুললেই হবে না, যাতে নির্বিঘ্নে এগোতে পারে, পড়ে না যায়, সেসব ছিল বড় চ্যালেঞ্জ। ১৮১২ সালে ম্যাথিউ মারের ‘স্যালাম্যানকা’ ইঞ্জিন আরও একধাপ এগিয়ে দিল রেল যাত্রার গল্পকে। নতুন রেক অ্যান্ড পিনিয়ন সিস্টেমের কল্যাণে গতিমান যন্ত্রের, চালকের ও যাত্রীদের নিরাপত্তার দিকটি উন্নত হল। অ্যান্ড দ্য ক্রাউন গোজ টু…ঘোষণার সময় এসে গেল। জেমস ওয়াটের পর যে-নামটি আমরা ছোট থেকে শুনে আসছি, সেই জর্জ স্টিফেনসনের ধোঁয়া গাড়ি জিতে নিল গত কয়েক দশকের প্রতিযোগিতা; ১৮২৫ সালে। রীতিমত কমার্শিয়াল সার্ভিস শুরু হল ইংল্যান্ডে। কোম্পানিও হল, স্টকটন অ্যান্ড ডার্লিংটন রেলওয়ে। স্টিফেনসনের লোকোমোটিভের নাম ছিল লোকমোশন নং ১। নাম থেকে আন্দাজ করা যায় যে, ওই ইঞ্জিন তখনও, জেমস বন্ড সিনেমার ডায়ালগ অনুযায়ী, ‘নট পারফেক্টেড ইয়েট।’ এরপর এসে গেল স্টিম যুগ শুরুর এক চিত্তাকর্ষক ঘটনা, যে-কোনও রেলমোদীর কাছে যা আজও চর্চার বিষয়। রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ইতিহাসে গতির সঙ্গে সার্বিক স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির কাজটি কিন্তু আজও চালু আছে।

অনেকটা সময় ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে গতির প্রতিযোগিতায় স্পিড তাড়া করার গল্পটাও ছুঁয়ে যাই। এসব রেকর্ডে উৎসাহীদের জন্য। দু’টি ব্রিটিশ ইঞ্জিনের নাম আসবে। ‘ফ্লাইং স্কটসম্যান’, প্রথমবার ১০০ মাইল/ঘন্টা (১৬০ কিলোমিটার/ঘণ্টা) গতি ছুঁয়ে ফেলার জন্য, ১৯৩৪ সালে। ‘ম্যালার্ড’, এখনও পর্যন্ত দ্রুততম স্টিম ইঞ্জিন, ১৬০ মাইল/ঘণ্টা বা ২০৩ কিলোমিটার/ঘণ্টা, ১৯৩৮ সালে। সে-যুগে দেদার কয়লা পাওয়া যাওয়ায়, স্টিম ইঞ্জিন চালিত রেলের জনপ্রিয়তা বাড়তে শুরে করে সারা পৃথিবীতে। ডিজেল ও ইলেকট্রিক এসে যাওয়ায় আরও গতিবৃদ্ধি সম্ভব হয়। আরও রেকর্ড। এখনও পর্যন্ত চিনের ‘সাংহাই ম্যাগলেভ’-এর সর্বোচ্চ গতি ৪৩১ কিলোমিটার/ঘণ্টা। এরপরেই ফ্রান্সের টিজিভি দুপ্লে, জাপানের শিনকানশেন, জার্মানির আইসিই। প্রত্যেকের সর্বোচ্চ নথিভুক্ত গতি ৩২০ কিলোমিটার/ ঘণ্টা। ভারতের ‘বন্দে ভারত’-এর টপ স্পিড এখনও পর্যন্ত বাঁধা রয়েছে ঘন্টায় ১৮০ কিলোমিটার।

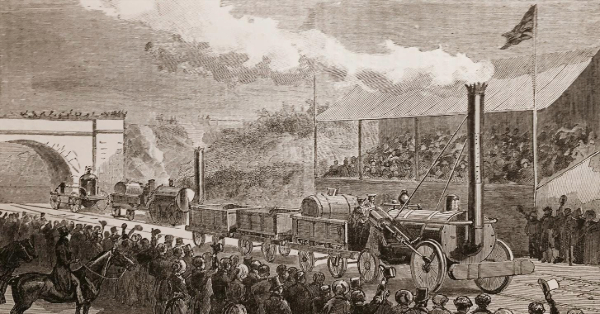

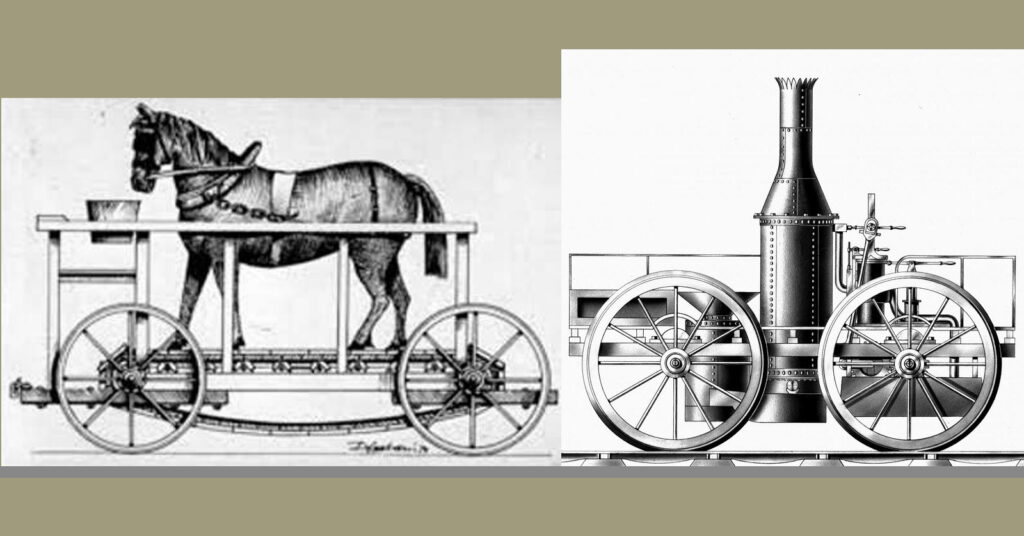

(বাঁ দিকে) ও নভেলটি, ট্রেভিথিকের ইঞ্জিন (বাঁ দিকে) ও স্যালম্যানকা

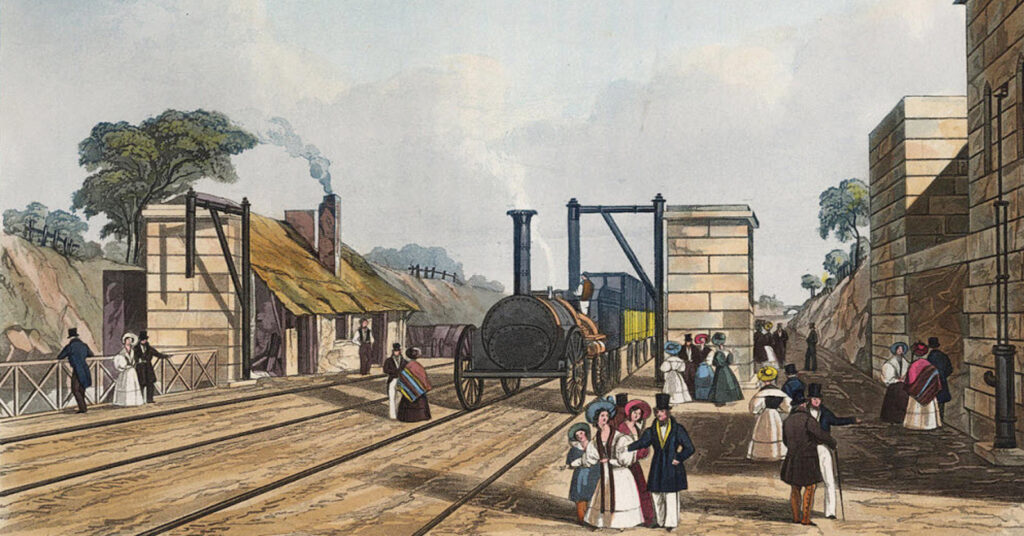

আমরা এবারে ফিরে যাব ইংল্যান্ডের ছোট্ট গ্রাম রেনহিলে। ১৮২৯ সালে। ঘোড়ায় টানা নয়, স্টিম-ই ভবিষ্যৎ এটি বুঝে গিয়েছিলেন সে-আমলের কর্তা, আমলা, কারিগর, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসাদাররা। জানিয়ে রাখি, ম্যানচেস্টার থেকে লিভারপুল বন্দর পর্যন্ত রেলপথের কাজ তখন শেষের দিকে। অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে, কোথাও জলা জমির ওপর সেতু বানিয়ে, ভায়াডাক্ট তৈরি করে, আরও অনেক খরচাপাতি করে প্রস্তুত হচ্ছিল এই রেলপথ। ছিল না একটি নির্ভরযোগ্য রেল সিস্টেম যা প্রচুর যাত্রী ও ভারী মালপত্র পৌঁছে দেবে দূর-দূরান্তে। কোনও গড়বড় না করে। গৌরি সেনদের অভাব ছিল না। ব্রিটেনে হুতোমদের-ও ছড়াছড়ি। বাধা সৃষ্টি হতে লাগলো একের-পর-এক। বাতাসে খবর রটে গেছে কী আসতে চলেছে। বেঁকে বসল জমির মালিকরা। ঘোড়ার গাড়িওয়ালারা। রুটি রুজির ব্যাপার। আজকের এ-আই-এর মতোই, নতুন প্রযুক্তি এলে দুর্ভাবনার কারণ তখনও ছিল। সে-যুগেও সেফটি ও পলিউশন নিয়ে হল্লা হয়েছিল প্রচুর। তবে স্টিম ইঞ্জিনের ট্রেন যে হচ্ছেই, আজ নয় কাল, সেটিও কারুর জানতে বাকি ছিল না। ততদিনে বিভিন্ন মডেলের ইঞ্জিন বানিয়ে ফেলেছেন একাধিক লোক। নিজের যন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রত্যেকের দাবি-ই জোরালো। স্টিম শুধু নয়, ফিক্সড ইঞ্জিনের প্ল্যানও হয়েছিল। যাত্রাপথের বিভিন্ন অংশে থাকবে ইঞ্জিনলেস ইঞ্জিন। চাকায় লাগানো দড়ি ঘুরিয়ে রেলের ওপরের কোচগুলো টেনে আনা হবে। ভাগে-ভাগে। এই অবাস্তব প্রস্তাব দ্রুত খারিজ হয়ে যায়।

অতএব আয়োজন করা হল এক মেগা ইভেন্টের, রেইনহিলে। লিভারপুলের ২০ কিলোমিটার পূর্বদিকে। ম্যানচেস্টারের ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে। অনেকখানি, মোটামুটি সমতল জমি ছিল সেখানে। পরীক্ষা হবে রেল মাস্তানদের। আচ্ছা, এদিকে কি ঘটছে তখন? টাইম লাইন দেখাচ্ছে… ব্রিটিশ রুল তো বটেই, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে এর ওর তার সঙ্গে। ঝাঁসির রানীর জন্ম, ১৮২৮। পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ দেবের জন্ম, ১৮৩৬। না, রেল ঘটিত কিছু উল্লেখযোগ্য কিছু নেই তখন-ও। তবে হবে, শিগগিরই, ১৮৩৭ সালে। মাদ্রাজের কাছে চলবে মালগাড়ি, ইমপোর্টেড বিলিতি ইঞ্জিনে। ১৮৩৭ সালে। প্রিটি ফাস্ট ব্যাপার স্যাপার, ম্যান। ১৮৫৩, ভারতবর্ষের প্রথম প্যাসেঞ্জার ট্রেন ভোঁস-ভোঁস করে গড়িয়ে যাবে ৪০০ লোক নিয়ে। ৩৪ কিলোমিটার পথ। বম্বে থেকে পুনে। ১৮৫৪-তে হাওড়া থেকে হুগলি। ৩৯ কিলোমিটার। তার ঐতিহাসিক ইঞ্জিন, ‘ফেয়ারি কুইন।’ ইন্টারেষ্টিং ব্যাপার হল, দিনটি ছিল ১৫ আগস্ট।

ফ্ল্যাশব্যাক ছাড়া গতি নেই। রেইনহিলে ঘটনার ঘনঘটা প্রত্যাশিত ছিল। নিয়মকানুন লাগু হল। পরীক্ষার্থী ইঞ্জিনদের গড়ে ঘণ্টায় অন্তত ১০ কিলোমিটার গতি রাখতেই হবে। নিজের অন্তত তিনগুণ ওজনের লোড টানতে হবে। এগোতে হবে, পিছতেও হবে। রেইনহিল থেকে লিয়াগ্রিন পর্যন্ত দেড় কিলোমিটার রাস্তা নির্বিঘ্নে পেরোতে হবে। উইদাউট ফ্যাচফ্যাচ, নচেৎ আউট, ডিস্কোয়ালিফায়েড। আজ ভাবলে শিহরিত হই, সে-সময়ে এই অসম্ভব চ্যালেঞ্জ নেওয়ার লোক ছিল কিন্তু। যতই বজ্জাত হোক, দম ছিল ব্রিটিশদের। এটা মানতেই হবে। পুরস্কার ঘোষণা করা হল। ৫০০ পাউন্ড। অকৃতকার্যদের জন্য সম্ভবত লবডঙ্কা। এতদিনের এত পরিশ্রম, খরচ, লড়ে গেল প্রতিযোগীরা। প্রথমে নাম লিখিয়েছিল ১০ জন। শেষে মাঠে নামার সাহস দেখাল ৫ জন। অর্থাৎ পাঁচটি ইঞ্জিন। আমোদের গন্ধ পেয়ে সেন্ট হেলেন্স, ওয়ারিংটন, ম্যানচেস্টার, কাছে পিঠের গ্রামের লোক ঝেঁটিয়ে এল রগড় দেখতে। বাজছিল ব্যান্ড। রেসের মাঠের মত চলছিল জুয়া। রেললাইন থেকে অত্যুত্সাহীদের সরিয়ে রাখা শক্ত হয়ে উঠছিল। ঠিক আজকের মতোই, বিস্ময়ের পাশাপাশি তারা উপভোগ করতে চেয়েছিল, ব্যর্থতা, দুর্ঘটনা। তাদের আশাহত হতে হয়নি।

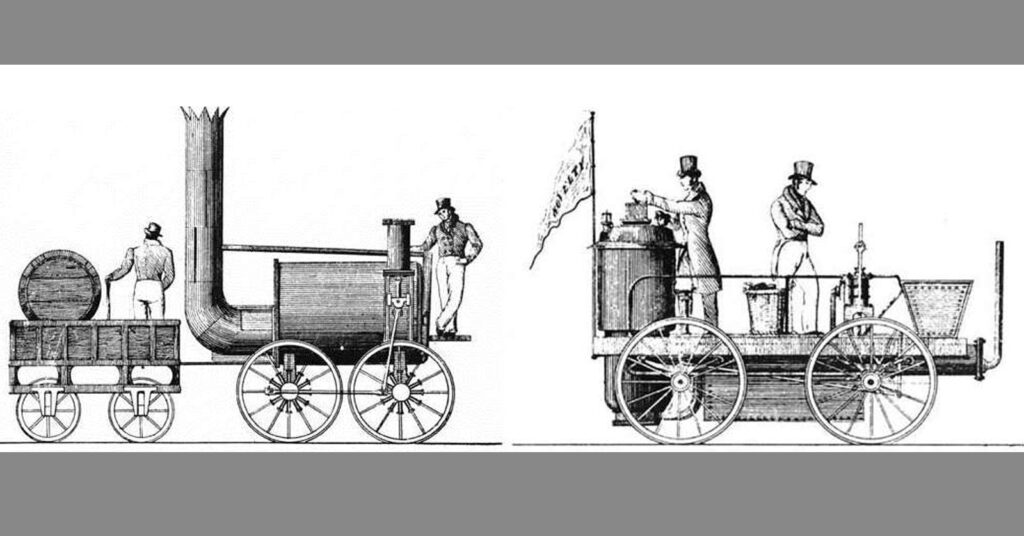

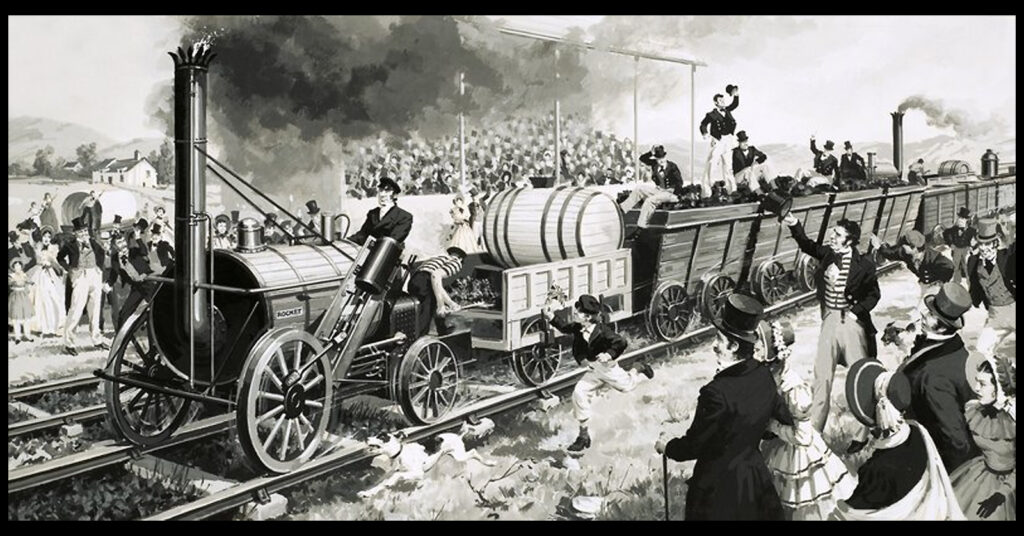

স্টিফেনসন কিন্তু দু’জন। জর্জ ও রবার্ট। বাবা ও ছেলে। দু’জনেই রেল যুদ্ধের সৈনিক। রবার্টের ওপর ইঞ্জিন রেডি করার দায়িত্ব পড়েছিল। নাম ‘রকেট’। বয়লারের মধ্যে অনেকগুলো সরু পাইপে স্টিম প্রেসারকে কন্ট্রোল করে সিলিন্ডারের পিস্টনকে ঠেলতে, টানতে পারার নিখুঁত অংকটি কষে ফেলেছিলেন ওঁরা। ‘রকেট’-কে ময়দানে আনা হয়েছিল ঘোড়ায় টানা গাড়িতে চাপিয়ে। ইভেন্ট চলেছিল ৬ থেকে ১৪ অক্টবর পর্যন্ত। প্রতিযোগীদের মধ্যে ছিলেন স্টিফেনসনদেরই বন্ধু টিমোথি হ্যাকওয়ার্থ। বাড়ি ডার্লিংটনে। তাঁর ইঞ্জিনের নাম ‘সান্স পারেইল’। যোগ দিয়েছিল লন্ডনের ব্রেথওয়েট এরিকসনের তৈরি ‘নভেলটি’। এডিনবরা থেকে হাজির হল বারস্টাল-এর ‘পার্সিভারেন্স’। রেষারেষি ছিলই। এইসব তৈরির সময়ে অন্যজন কী করছে, তার গুপ্তকথা জানতে উৎসুক হয়ে পড়তেন অনেকে। বারস্টাল-এর ছেলে তো এডিনবরা থেকে ঠেঙিয়ে নিউক্যাসল চলে গিয়েছিলেন স্টিফেনসনের কারখানায় উঁকি দিতে। এইসব নয়া প্রযুক্তির শোরগোলের মধ্যে আজব এক এন্ট্রি ছিল। লিভারপুলের টমাস ব্র্যান্ডরেথের ‘সাইক্লপেড’। চাকা লাগানো মাচার ওপর ঘোড়া হাঁটবে কনভেয়ার বেল্টের ওপর। সেই বেল্ট ঘোরাবে চাকা। একী! জ্বালানির কী হল? ঘোড়ার সামনে ঘাস, জলের পাত্র, সেটাই এনার্জির উৎস। ‘সাইক্লপেড’-কে চিটিংবাজির অপরাধে দূর করে দেওয়া হয়নি কিন্তু। রেইনহিল ট্রায়ালে সে অংশগ্রহণ করেছিল দর্শদের চিত্তবিনোদনের জন্য। যদিও মাচা ভেঙে ঘোড়া পড়ে যাওয়ায় একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয়। এছাড়া এসেছিল ‘ম্যানুমোটিভ’। ঘোড়ার বদলে দু’জন ষন্ডা লোক দিয়ে টানা ইঞ্জিন। মারাত্মক নিয়মভঙ্গের অপরাধে তাকে বসিয়ে দেওয়া হয়। হ্যাকওয়ার্থ বা স্টিফেনসনের তুলনায় লন্ডন, এডিনবরার ইঞ্জিনগুলোর ওজন কম ছিল। হ্যাকওয়ার্থ রীতিমতো সমালোচিত হয়েছিলেন ‘ওভারওয়েট’ হওয়ায়। যদিও অংশগ্রহণে তা বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। দুর্ভাগ্য, ফুটো হয়ে যাওয়া বয়লার নিয়ে কিছুক্ষণ মাত্র চলেছিল সেই ইঞ্জিন। তারপর এক ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণে উড়ে যায়। ‘পার্সিভ্যারেন্স’ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আসার সময়েই। কিছুটা সারাই করা গেলেও, সে ফেইল করে যায় স্পিড টেস্টে। ‘সান্স পারেইল’ কয়েকটি টেস্টে পাশ করলেও শেষরক্ষা হয়নি। সে-ও ব্যর্থ হয়। ফেটে যায় তার সিলিন্ডার। সুদৃশ্য ‘নভেলটি’ অভাবনীয় গতিতে চলেছিল কিন্তু সেও মাত্রাতিরিক্ত বাষ্পের চাপ সহ্য করতে না পেরে, ধ্বংস হয়ে যায়। তাহলে চারটি ইঞ্জিন আহত ও অপসৃত। এই পরিস্থিতিতে রেলে চড়ল ‘রকেট’, ৮ তারিখে। স্টিফেন্সনদের দলটা রকেটকে এমনই চাঙ্গা রেখেছিলেন যে, সে ১৩ টন ওজন, দু’গাড়ি ভরা পাথরকুচি, অবলীলায় টেনে নিয়ে গেল দর্শকদের বিস্ফোরিত দৃষ্টির সামনে। স্পিড তুলেছিল ঘন্টায় ২৯ মাইল। অর্থাৎ ঘন্টায় প্রায় ৫০ কিলোমিটার! স্টিফেনসনের ‘রকেট’ হয়ে উঠল প্রথম ব্যবহারযোগ্য, নিরাপদ এবং নিখুঁত স্টিম লোকোমোটিভ। সে-দিন সায়েন্সের ফিকশন বদলে গিয়েছিল ফ্যাক্টে। ৮ তারিখের টাইমস লিখেছিল ‘Never, perhaps, on any previous occasion, were so many scientific gentlemen and practical engineers collected together at one spot as there were on the rail-road yesterday’. এর মূল প্রযুক্তি পরবর্তীকালে আরও উন্নত হয়েছে। আরও বড় ট্রেন, আরও দ্রুত গতিতে চলার রাস্তা খুলে গিয়েছে।

রেইনহিল ট্রায়ালে একাধিক দুর্ঘটনা ঘটলেও প্রাণহানী ঘটেনি। ১৮৩০ সালে ম্যানচেস্টার লিভারপুল রেলওয়ের উদ্বোধনের দিনে একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটে যায়। ইঞ্জিন অবশ্যই রকেট। রেল উৎসবের শোভাযাত্রা চলছিল। ট্র্যাকের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট উইলিয়াম হাস্কিনসন। কথা বলতে বলতে এগিয়েছিলেন ডিউক অফ ওয়েলিংটনের সঙ্গে। অন্যমনস্কতার জন্যই হয়ত, রকেট এসে ধাক্কা মারে। ওঁর প্রাণ বাঁচানো যায়নি। ইতিহাসের প্রথম রেল-মৃত্যু! রকেটকে খুনের সাজা দেওয়া হয়নি। হলে, স্টিম যাত্রার গোড়ার ইতিহাসটা অন্য রকম হত। স্টিম যুগ আজ অতিক্রান্ত। তা সত্ত্বেও আমরা ফিরে দেখছি, কল্পনা করছি দু’শতাব্দী আগের এক ঘটনা।

নস্টালজিয়া এমনই এক অনুভূতি যা প্রয়োজন চরিতার্থ না হওয়ার টেনশন থেকে মুক্ত। স্রেফ নিশ্চিন্ত অলীক এক সুখ। তার হাত ধরে প্রথম বিশ্বে, বিভিন্ন সংগ্রহশালায় প্রায় প্রত্যেকটি যুগান্তকারী বাস্প যান সযত্নে রক্ষিত। বহু মানুষ আসেন তাদের ঠান্ডা শরীরকে চোখের দেখা দেখতে। ভারতেও আছে, দিল্লি-র চাণক্যপুরীতে, রেওয়ারিতে, মাইসোরে, কলকাতায়, বা বলা উচিত হাওড়া স্টেশনের ঠিক পাশের রেল মিউজিয়ামে। বাস্টার কিটন থেকে সত্যজিৎ, সিনেমায় ধোঁয়া ওড়ানো ট্রেনকে কাছে টেনে নিয়েছেন অনেকেই। সমকালের এক গানে রেল রোমান্টিকতার চেনা টুকরো,

‘এ জন্মের রেল গাড়িরা যায়

জলপরী হাত ধুলো হাওয়ায়…’