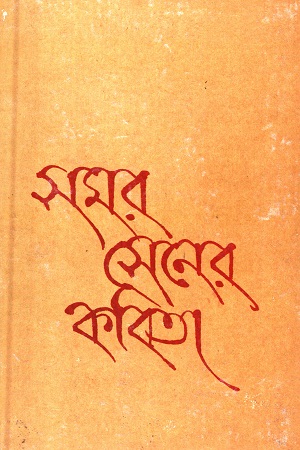

১৯৩৭-এর মার্চ মাসে কবিতা ভবন থেকে ‘কয়েকটি কবিতা’ নামে একটি কৃশকায় কবিতা-বই প্রকাশিত হয়। শুরুর চারটে পাতা বাদ দিলে সে-বইতে মোট আটচল্লিশ পাতা। পাঁচ সিকে দামের বইটি আবার উৎসর্গ করা মুজফ্ফর আহ্মদকে। ২০২ রাসবিহারী অ্যাভেনিউয়ের কবিতা ভবন প্রকাশিত বইয়ের উৎসর্গের পাতায় মুজফ্ফর আহ্মদের নাম দেখে খানিক আশ্চর্য লাগাটা অস্বাভাবিক নয়। সেই ঘটনাটি ঘটিয়েছিলেন একুশ বছরের এক তরুণ— সমর সেন।

‘কয়েকটি কবিতা’ প্রকাশের পর ‘কবিতা’, ‘পরিচয়’ এবং ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’-য় তার রিভিউ করেন যথাক্রমে বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এবং ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ তাঁর সমালোচনায় কবির সামর্থে আস্থা রাখলেও এই আধুনিক কবিকে তাঁর যথেষ্ট ‘প্রোগ্রেসিভ’ মনে হয়নি। বুদ্ধদেব বসু অবশ্য স্বভাবোচিত ভঙ্গিতে ১৩৪৪-এর আষাঢ় সংখ্যা ‘কবিতা’-য় লিখে ফেললেন ‘নবযৌবনের কবিতা’ নামে একটি গদ্য। তিনি ‘কয়েকটি কবিতা’ বইয়ের ৪৯টি কবিতায় ‘নবযৌবনের বিষণ্ণমধুর দীর্ঘশ্বাস’ পেয়ে উচ্ছ্বাসে ভরিয়ে দিয়েছেন সমর সেনকে। নিজের ‘বন্দীর বন্দনা’ থেকে ‘কয়েকটি কবিতা’ প্রকাশের মধ্যে সাত-আট বছরের ব্যবধানে বাংলা কবিতার বদলে যাওয়া ছিল তাঁর প্রতিপাদ্য। নিজের কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখছেন, “সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিজের ভিতরে যত বাধা, যত প্রলোভন ও দুর্বলতা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নের সঞ্চার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা— এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত। এই অভিসম্পাতের অংশটা অবশ্য আমাকেই মাথা পেতে নিতে হচ্ছে, কেননা আমি যে ‘বন্দীর বন্দনা’ লিখেছিলুম তার মূলে এই কথাটাই ছিল।” বুদ্ধদেবের ধারণা ছিল গদ্যকবিতা লিখতে হলে পদ্যরচনায় দখল থাকা দরকার, তবেই গদ্যকবিতা প্রাণ পায়। কিন্তু সমর সেনের কবিতায় তিনি দেখেছেন এর মস্ত ব্যতিক্রম। সমর সেন প্রথাসিদ্ধ ছন্দস্পন্দে লেখেননি। আরও বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ বা অন্য কোনও কবির ছাঁচেও লেখা নয় সমর সেনের কবিতাগুলি। বরং যেভাবে তেরছা রবীন্দ্র-উদ্ধৃতি আছে তাঁর কবিতায়, তাতে বোঝা যায় তিনি সর্ব্বৈব রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত।

আরও পড়ুন: হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কী ছিল বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা? লিখছেন অগ্নিভ ঘোষ…

২

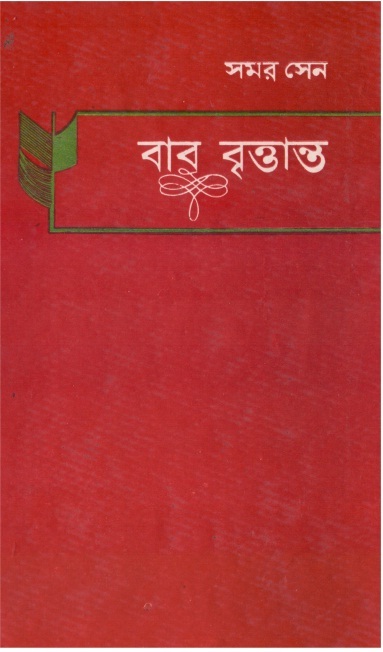

পরিণত বয়সে সমর সেন লেখেন ‘কয়েকটি কবিতা’ না কি পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে পাওয়া সোনার মেডেল বেচে প্রকাশ করা। এমনকী, তাঁর ধারণা ছিল অল্প বয়সে অমন কবিখ্যাতি লাভের পিছনের কারণটি ছিল তাঁর ভাল ছাত্র

হওয়া— বিশেষ করে ইংরেজির ছাত্র হওয়া। এসব কথা অবশ্য তিনি লিখেছিলেন কবিতা লেখা ছেড়ে দেবার ৩২ বছর পরে— ‘বাবু বৃত্তান্ত’ লেখার সময়। ততদিনে তাঁর ভাষার তির্যকতা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকেই যার স্পষ্ট প্রকাশ— সমর সেনের লেখার যেন কোনও তাগিদ নেই, শরীর খারাপের সময় গৃহবন্দি দশায় কাগজে আঁচড় কাটা মাত্র। এতটা হেলাফেলায় লেখা, উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ গোছের সে-আত্মকথাখানি কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত রাশি-রাশি সজল নস্টালজিয়া-আক্রান্ত, সেন্টিমেন্টাল আত্মকথার ধারায় একা— আলাদা। সাবভার্সন আর আইকনোক্লাজমের বারুদে ঠাসা গোলাবিশেষ। কামান সদর দপ্তরের দিকে তাক করা কি না, তা এখানে ততটা জরুরি নয়— যতটা জরুরি এই কথাটুকু বলে রাখা যে, নামকরণ থেকেই তার একটা অভিমুখ তৈরি হয়। সে অভিমুখ সিধে নিজের শ্রেণি অবস্থানের দিকে। বিষয়টা হয়তো ওই ছোট্ট বৃত্তান্তে মীমাংসিত নয়। তবে বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের ধ্যাষ্টামোর দিকে তর্জনী তোলে এই আত্মকথা।

বাগবাজারের বিশ্বকোষ লেনে নগেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ির লাগোয়া যখন তাঁদের আস্তানা, সেখানকার যা বিবরণ ঠারেঠোরে সমর সেন দিয়েছেন সেই ঠাট্টার মেজাজে পাঠক অক্লেশে হুতোমের কলকাতার সঙ্গে মিল খুঁজে পাবেন। তখনকার বাগবাজার পাড়ার খানিক নমুনা দিতে গিয়ে লেখক নিজেই তুলেছেন হুতোমের কথা—

“নানা কারণে বাগবাজারের খ্যাতি ছিল। শিবমন্দিরে গাঁজার আড্ডা, অনেক ব্যায়াম সমিতি, বোস বাড়ির বিরাট মাঠে বারোয়ারী দুর্গা পুজো, প্রদর্শনী মেলা ও ব্যায়ামবীরদের কসরৎ; পাড়ায় পাড়ায় সিদ্ধির কুলপি, প্রসিদ্ধ মিষ্টান্নের দোকান; সন্ধেবেলায় বিকটবেশে বহুরূপীদের আবির্ভাব; অমৃতবাজার পত্রিকা, কাছেই যামিনী রায়ের বাড়ি। সকালে গঙ্গাতীরে নানা বিচিত্র দৃশ্য— নিতম্বিনীদের মুক্তকেশ লঘুবেশ স্নান ও ঢলানি, স্নানের পর ভক্তিভরে উড়িয়া পুরোহিতের হাতে কপালে তিলক অঙ্কন। আবহাওয়া ভালো থাকলে আকাশ ভরে যেতো ঘুড়ি ও পায়রাতে। ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেওয়া রীতিমতো আর্ট ছিল। এলাকাটিকে আরও বড়ো করে দেখলে উত্তর কলকাতার অনেক থিয়েটার (সে জগতে মধ্যাহ্ন-সূর্য তখন শিশির ভাদুড়ী) তিন-চারটে সিনেমা হল, অনেক স্কুল ও কয়েকটি কলেজ, নানান পত্র-পত্রিকাকে কেন্দ্র ক’রে আড্ডা। চৌরঙ্গীতে যাওয়া নিরাপদ ছিল না, গোরাদের অত্যাচারে। দক্ষিণ কলকাতা তখনো গজিয়ে ওঠেনি স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত বসতি হিসেবে। কালীপ্রসন্ন সিংহের কলকাতার কিছুটা রেশ ছিল বাগবাজারে। চিৎপুর বেশি দূর ছিল না। বেড়াতে যেতাম দেশবন্ধু পার্কে, কখনো গঙ্গায় স্টীমারে; বিশেষ করে জন্মদিনে। ঘটা করে জন্মদিন হতো না, বাড়িতে পায়েস হ’লে যথেষ্ট। ওয়ালফোর্ড বাসের ছাদহীন দোতলায় চড়ে বেশ ফুর্তি হতো, ভিড় ছিল না ট্র্যামেবাসে। আমরা অবশ্য পায়দলে বিশ্বাস করতাম, দূরত্বের হিসেব ছিল না। স্কুলে ‘লাল ছেলে’র প্রসঙ্গ উঠলে ব্যাপারটা বুঝতাম না, স্কুলের পরে একা একা থাকতাম কিন্তু একটা বাগবাজারি বখাটে ভাব কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।”

বাপ-কাকা-ঠাকুরদা কেউ ছাড় পায়নি লেখকের হাতে। আর সব রসিকতা নেহাত নিরামিষ না, বলাই বাহুল্য।

ঠাকুরদা দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা ছিল অম্লমধুর। বিএ পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করলে বিলেতে পাঠানোর প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিলে দীনেশচন্দ্র নাকি বলেছিলেন অর্ধেক খরচ তিনি দেবেন, বাকি অর্ধেকটা বিয়ে করে জোগাড় করতে হবে। পালটা সমর সেন না কি বলেন, ‘দাদু, পুরুষাঙ্গ বাঁধা দিয়ে বিলেত যাব না।’ আবার ছেলেবেলায় পশ্চিমদিকের বাড়ির তিনতলায় জনৈক অ্যাটর্নি তার ‘নধর স্ত্রীর সঙ্গে ভারতচন্দ্রীয় রতিরঙ্গে মত্ত’ হলে পাড়ার বড়রা নাকি বলতেন ‘rolling stone gather no moss’— ছেলেছোকরাদের সামনে এমন কথা বলা আজকের দিনে ‘ব্যাড পেরেন্টিং’ বলে সাব্যস্ত হবে। স্মৃতি টনটনে হলেও লেখক কিন্তু সুবোধ বালকের মতো বলেন, তাঁর নাকি শারীরিক উত্তেজনার বয়স তখনও হয়নি! যদিও ছোটবেলায় মায়ের কাছে বাড়ির রসালো গোপন কথা জানিয়ে মার খাওয়ার অভ্যেস তাঁর দিব্যি ছিল।

লেখা হিসেবে ‘বাবু বৃত্তান্ত’ ঈষৎ অবিন্যস্ত, ফ্র্যাগমেন্টেড, কিন্তু তীক্ষ্ণ। তবে একেবারে শূন্যে তলোয়ার চালানো নয়। অন্তত লেখকের চরিত্রের বেশ খানিকটা হদিশ পাওয়া যায়। অশোক মিত্র একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ‘যে-ধরনের সামাজিক বিন্যাসের ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কবিত্ব বিকশিত হয়েছিল, আর বিবরণের দলিল হিসেবে বেঁচে থাকবে বাবুবৃত্তান্ত।’

সমর সেনের পরিমিতিবোধ কিংবদন্তিতুল্য। তাঁর লেখার পরিমাণ কৃপণের বাম মুঠি। কবিতা লিখেছেন ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত। এক যুগের কবিতা প্রয়াস থেকে ১৯৪৬-এ স্বেচ্ছাবসর নেন। এই বিবিক্তি কেন, তা নিয়ে নানা মুনির নানা ধারণা। তবে অশোক মিত্র একবার লিখেছিলেন, অনুকারকদের কাণ্ডকারখানাতে বিরক্ত হয়েই নাকি তিনি কবিতা লেখা বন্ধ করে দেন। তাঁকে নকল করে এন্তার কাঁচা কবিতা লেখা চলছিল। অশোক মিত্রর ভাষ্যে সেসব কবিতা আধা সাম্যবাদী, আধা খিস্তির কবিতা। কাঁচা খিস্তি, যাতে কাব্যের লেশমাত্র ছিল না। হয়তো সেইসঙ্গে তাঁর মনে

হয়েছিল— যা লেখার তা তো হল— অকারণে মেদ বাড়িয়ে লাভ কী? পুনর্লিখন আর পুনরুক্তির চক্র থেকে নিজেকে সচেতনভাবেই বিচ্ছিন্ন করেছিলেন। যদিও তাঁর অগ্রজ কবিরা এঁর এই সিদ্ধান্তে শঙ্কিত ছিলেন। ১৯৪৫ সাল থেকেই সমর সেনের কবিতা না-লেখা নিয়ে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। বুদ্ধদেব লিখেছিলেন, ‘জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হয় যে অত্যন্ত পরিণত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি কি যৌবনের পরিপূর্ণ ঋতুতেই নিঃশেষিত হয়ে গেলেন?’ আবার মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘সমরবাবুর সামনেও আজ এই মৌল প্রশ্ন: কাব্যবস্তুর অন্তর্বিরোধের গোলকধাঁধায় তিনি জীবনের এই ক্রমিক ধারাবাহিকতার যোগসূত্রটি খুঁজে পাবেন, না মাত্র উজ্জ্বল expression-এর কবি-রূপেই তাঁর দুর্লভ কবিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে? আজকাল তিনি ক্রমশই কম লিখছেন দেখে আমরা রীতিমত শঙ্কিত।’

যে মধ্যবিত্ততা নিয়ে তাঁর ক্ষোভ, সেই গণ্ডিকে তিনি নিজেও সবসময় অতিক্রম করতে পারেননি। আর তা সম্ভবই বা কী করে! তাই ভাবের ঘরে চুরি করেননি সমর সেন। ‘বারোমাস’ পত্রিকায় সুবীর রায়চৌধুরী ‘বাবুবৃত্তান্ত’-র সমালোচনায় লিখেছিলেন, ‘সমর সেনের কবিতার গুণ তাঁর আত্মকথাতেও পাই— সেই দীপ্তি, সেই তীক্ষ্ণতা। অথচ ঝোঁকটা সব সময়ে উনকথনের দিকে।

৩

অধ্যাপনা, সাংবাদিকতা, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ‘বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়’-এ অনুবাদকের কাজ করা, জে ডব্লুইউ টমসনের মতো বিজ্ঞাপন সংস্থায় চাকরি নেওয়া— সমর সেনের পেশাগত জীবনে বাঁক বদলেছে বারবার। শেষে ১৯৬৪ সালে তিনি ইংরেজি সাপ্তাহিক ‘নাউ’ সম্পাদনা শুরু করলেন। পত্রিকা প্রকাশের জন্য নাম-কে-ওয়াস্তে একটা ট্রাস্ট গঠিত হলেও সাপ্তাহিকটির আর্থিক দায়-দায়িত্ব ছিল হুমায়ুন কবিরের ওপর। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল⎯ ‘Now will be a forum for free discussion, not only on polilical social and economic affairs, but also on literature, the arts and entertainment. It will focus attention, on major events and issues, analyse them without fear…’। ‘নাউ’ প্রসঙ্গে সমর সেন ‘বাবু বৃত্তান্ত’-য় লিখেছেন—

“প্রথম প্রথম পত্রিকাটি ছিল দেশী-বিদেশী খ্যাত-অখ্যাত লেখকদের উৎকৃষ্ট রচনার সমষ্টি, বিশেষ একটা ‘চরিত্র’ দানা বেঁধে ওঠেনি। সম্পাদকীয় লেখকদের দু-একজনের (বিশেষ ক’রে অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্রের) প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত একটা বামপন্থী রূপ আসে। কবির সাহেব দিল্লি থেকে চিঠি লিখে মৃদু আপত্তি জানাতেন, কিন্তু খবরদারির চেষ্টা করেননি। বঙ্গদেশীয় রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ার আগে তাঁর একটা অধ্যাপকসুলভ, উদারপন্থী (liberal) মনোভাব ছিল। নাও-তে প্রকাশিত অনেক কিছু কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে তাঁর ক্ষতি করে বলে আমার বিশ্বাস, (এ বিষয়ে অতুল্য ঘোষ মশাই বলতে পারেন) কিন্তু পত্রিকায় মন্ত্রিসুলভ উদ্ধত হস্তক্ষেপ তিনি করতেন না। তাঁর কয়েকটি লেখা পর্যন্ত আমরা ছাপাইনি। সত্যিকার গণ্ডগোল শুরু হয় ১৯৬৭-র নির্বাচন ও প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন ও পতনের পর, যে দুটোতেই তাঁর হাত ছিল। ‘হিংসাত্মক’ আন্দোলনের বিস্তারে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, সি. পি. এম-এর বর্ধমান প্রভাব মনে দুশ্চিন্তা আনে। নাও-এর কাটতি বেড়ে চলেছে শুনে অস্বস্তিবোধও প্রকাশ করতেন। মনস্থির করতে কিন্তু তাঁর সময় লাগতো।”

তবে সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠপোষকের রাজনৈতিক মতামত আর সম্পাদকের রাজনীতি সম্পর্কে ধারণায় দুস্তর ব্যবধান ধীরে-ধীরে অসেতুসম্ভব হয়ে ওঠে। ১৯৬৭-র জানুয়ারিতে কবির দাবি করেন নির্বাচনের আগে বাংলা কংগ্রেসের সমর্থনে তাঁর লেখা দু’টি সম্পাদকীয় ছাপতে হবে। সমর সেন

লিখছেন—

“বললাম ও-বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখার ভার ইতিমধ্যে একজনকে দিয়েছি। কবির বললেন অন্য সম্পাদকীয় বের করা চলবে না। এভাবে তিনি কখনো আমাকে নির্দেশ বা আদেশ দেননি। বললাম, তাহ’লে বিনা বিলম্বে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে দুজনের যাওয়া দরকার। সবিস্ময়ে কারণ জিজ্ঞেস করাতে জানালাম, তিনি যে নতুন সম্পাদক হচ্ছেন তার ডিক্লারেশন ওখানে করা নিয়ম। কবির শেষ পর্যন্ত নরম হয়ে বললেন A correspondent writes এভাবে ছাপালেও চলবে (মন্তব্যে ওঁর নাম বেশ কিছু জায়গায় বাদ দিয়ে ছাপানো হয়)। সেদিন অফিসে গিয়ে আতোয়ার রহমানের কাছে শুনলাম যে কবিরের ঘরে উপস্থিত ভদ্রমহিলাটি তাঁর স্ত্রী। আগে জানলে হয়ত এতটা উদ্ধত ব্যবহার করতাম না।”

তবে সমর সেনের কিন্তু কবিরের ওপর ব্যক্তিগত কোনো অসূয়া জন্মায়নি। তাই ঠিক পরেই লিখেছেন, “কবির সাহেবের আর একটি মন্তব্য ইচ্ছে ক’রে ধরে রেখে নির্বাচনের আগে না ছাপিয়ে ভুল করি। কেননা বক্তব্য যাই হোক, নির্বাচনের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ প্রায় নির্ভুল প্রমাণিত হয়। এ-সব ব্যাপারের পরও কবিরের ব্যক্তিগত ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ করিনি।” ১২ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সংখ্যার ‘নাউ’-তে সমর সেন লিখে দিয়েছিলেন, ‘I wish to inform all readers that with this issue I cease to be editor of Now ’.

সাংবাদিক শংকর ঘোষ লিখেছেন ‘Now’-এর প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়ের করা। নামকরণেও সত্যজিতের অবদান আছে বলেই তাঁর অনুমান। ‘এক্ষণ’ পত্রিকার নামকরণের সঙ্গে প্রতিতুলনাও টেনেছেন, সেই সঙ্গে জানিয়েছেন ‘ফ্রন্টিয়ার’ নামটিও সত্যজিতের পছন্দের তালিকায় ছিল।

‘নাউ’ ছেড়ে দেওয়ার পর ১৯৬৮-র ১৪ এপ্রিল থেকে প্রকাশিত হতে থাকল ‘ফ্রন্টিয়ার’। এবার গায়ে-গতরে খাটাখাটুনি থেকে অর্থচিন্তা, সবই এসে পড়ল সম্পাদকের ওপর। এবং সে-চিন্তা শুরু থেকেই চমৎকার ছিল! ‘ফ্রন্টিয়ার’ যে সময় বিকশিত হল, সেটা ছিল বাঙালির রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অমিত-সম্ভাবনার সময়। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধে করা যায়নি। কিন্তু ওই সময়ের সাংস্কৃতিক কাজকর্মে এখনও ভরসা রাখে বাঙালি মন। দীপেন্দু চক্রবর্তী ‘ফ্রন্টিয়ার’ প্রসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কথা তুলেছিলেন, প্রথমত, সেসময় পত্রিকাটি যে-স্বাধীন মনোভাব বজায় রাখতে পেরেছিল, তা অন্য কোনও পত্রিকায় দেখা যায়নি। দ্বিতীয়ত, এস্টাব্লিশমেন্ট-বিরোধিতা এই পত্রিকার জন্মদাগ। তৃতীয়ত, অনাপোষী মনোভাবের জন্য এই কাগজকে ঘিরে একই মননশীল লেখকবৃত্ত গড়ে উঠেছিল।

‘ফ্রন্টিয়ার’-এর সম্পাদকের জীবনী লিখতে গিয়ে নিত্যপ্রিয় ঘোষ একটি অধ্যায়ের নাম দিয়েছিলেন, ‘No Revolutionary, but Editor of a Revolutionary Paper.’ এই দেখার চোখটা অনেক সময় আমরা হারিয়ে বসি। সমর সেন তাঁর যাবতীয় মুদ্রাদোষ নিয়ে ‘বাবু’-ই ছিলেন, ‘বিপ্লবী’ নয়। আর তাতে তিনি আদৌ খাটো হয়ে যান না।

যে মধ্যবিত্ততা নিয়ে তাঁর ক্ষোভ, সেই গণ্ডিকে তিনি নিজেও সবসময় অতিক্রম করতে পারেননি। আর তা সম্ভবই বা কী করে! তাই ভাবের ঘরে চুরি করেননি সমর সেন। ‘বারোমাস’ পত্রিকায় সুবীর রায়চৌধুরী ‘বাবুবৃত্তান্ত’-র সমালোচনায় লিখেছিলেন, ‘সমর সেনের কবিতার গুণ তাঁর আত্মকথাতেও পাই— সেই দীপ্তি, সেই তীক্ষ্ণতা। অথচ ঝোঁকটা সব সময়ে উনকথনের দিকে। সেজন্য তিনি এত অনায়াসে আত্মীয়স্বজন শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দ বা মহাপুরুষদের নিয়ে নির্বিকার ভাবে ঠাট্টা করতে পারেন…।’ তবে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ‘বাবুবৃত্তান্ত’-র ‘উলঙ্গ এমপেরিসিজম’-এ চমকে গিয়েছিলেন। ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-য় এই বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন, ‘দ্য মীথ অব সমর সেন-এর একটা কারণ নিশ্চয়ই কবিখ্যাতির পাথর মোটামুটি চূড়া পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যাবার পর তার অভিশপ্ত গড়িয়ে পড়া…? সমর সেনের এই খুদে আত্মজীবনীর পটভূমি বিশাল।… অনেকের সম্পর্কেই তিনি মুখ খোলেননি।… অবশ্য যা বলেছেন তাও কম না। যে গদ্যভাষায় বলেছেন তাতে হীরকের অমরতা।’

সেই সঙ্গে একথা বললে অত্যুক্তি হবে না, যে-ড্রাই হিউমার বাঙালির আয়ত্তাধীন নয়, সেই স্বাস্থ্যকর ঠাট্টায় সমর সেনের দখল প্রশ্নাতীত। সেখানে তিনি একমেবদ্বিতীয়ম। সিনিক না, বরং জীবনকে দেখার একটা অন্যরকমের ভঙ্গি রপ্ত ছিল তাঁর। নইলে এমন পঙ্ক্তি তাঁর হাতে আসত না, ‘উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন/ এপ্রিলের বসন্ত আজ।’