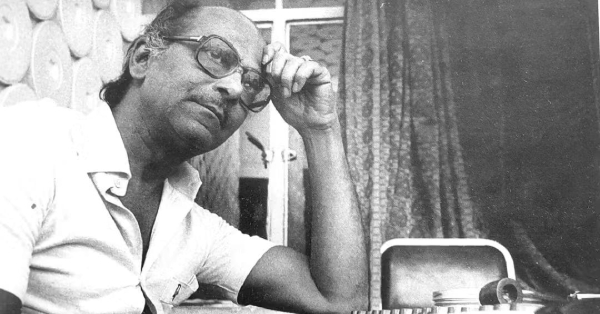

বাঁশির ওপর ছেলেটির ঈর্ষণীয় দখল বেশ কম বয়স থেকেই। তার গ্রামের বন্ধু মদনদের পাশের বাড়িতে এসেছিলেন এক বিধবা মহিলা, নিজের ছেলেকে নিয়ে। নতুন আসা ছেলেটি আবার সঙ্গে এনেছিল একটা গ্রামোফোন আর সে-সময়ের একেবারে আনকোরা নতুন সব রেকর্ড। সেই গানপাগল, সুরসিকের সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেনি, তবে একদিনের কথা বেশ মনে থেকে গিয়েছিল। অনেক পরে সেই অল্পবয়সি বাঁশি-বাজিয়ে ছেলেটির যখন ভারতজোড়া নাম, তিনি স্মৃতিকথায় গ্রামের সেই না-হওয়া বন্ধুর কথা স্মরণ করতে গিয়ে ‘জীবন-উজ্জীবন’-এ লিখছেন— “…একদিন কুরবান মিঞার বাড়ি থেকে খই গুড় খেয়ে ফিরছি। গাঁ পেরিয়ে মাঠে নামতেই দেখি দূর থেকে সেই ছেলেটি আসছে। ওর নামটা জানতাম, এখন আর কিছুতেই মনে পড়ে না। একমাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল, বেশ মোটাসোটা, ভীষণ ফরসা এবং দীর্ঘ সেই ছেলেটির মুখটা কেমন শিশুর মতন! গালদুটো ফোলা, চোখদুটো যেন সব সময়ই অবাক হয়ে আছে আর নীচের ঠোঁটটা ভারী, ঈষৎ ঝুলে পড়া কানের নীচে অবধি ঝুলপি, পরনে পায়জামা আর কাঁধের একপাশ কাটা পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্পশু। কাছাকাছি আসতে আমি পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলুম। ও ডাকল— ‘শোনো!’ দাঁড়ালাম। —‘তুমি তো রাতে বাঁশি বাজাও তাই না?’ ঘাড় নাড়লাম। তীব্র একটি মিষ্টি পারফিউমের গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে। ও একটা সিগারেট ধরাল। বলল— ‘আমি রোজ রাত্রে ছাদে উঠে শুনি আমার রেকর্ডের সব গানগুলো তুমি বাজাও, তাই না? দারুণ বাজাও তুমি।’ আমি আর কী বলব— চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ও যে কেন এ গাঁয়ে ঢুকছে কে জানে।

— ‘পান্নালাল ঘোষের বাঁশি শুনেছ?’ জিজ্ঞেস করল।

বললাম— ‘না’।

— ‘আমার কাছে রেকর্ড আছে, শুনবে?’

বললাম— ‘কাল বাজিও, আমি মদনদের বাড়ি থেকে বসে শুনব।’

ছেলেটির মুখ ঈষৎ আহত হল বলে মনে হল। তারপর যেন রেগেই বলল— ‘এ সিনেমার গান নয় যে একবার শুনেই তুমি শিখে নেবে। কাছে বসে হাজারবার শুনেও কেউ বাজাতে পারবে না এমন সে বাঁশি।…”

আরও পড়ুন: যে ছবিতে গান ছিল না, সেই ছবির সংগীতের জন্য বাসু চ্যাটার্জির অবধারিত পছন্দ ছিলেন সলিল চৌধুরী! লিখছেন অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য…

তারপর ছেলেটি কলকাতার কলেজে ভরতি হয়েছে। বঙ্গবাসী কলেজের থার্ড ইয়ার তখন। সে-সময়ে আর ডেলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় না এসে, হ্যারিসন রোডে একটা বোর্ডিং-এ থাকতে শুরু করেছে। ‘শান্তিনিকেতন’ বোর্ডিং। নামের জন্যই শুধু নয়, ছেলেটির আগ্রহও যে বাঁশিতে! হয়তো সে-রাস্তার বাতাসেও মাঝরাতে, ভোরের আলো ফোটার মুহূর্তে কিংবা বিকেলের মেঘভাঙা আলোয় তার বাঁশিতেই ধরা পড়ত ‘অনাদি কালের বিরহ বেদনা’। কিন্তু সময়টা আদৌ সুখের ছিল না। গত শতকে চারের দশকে, বাংলার রাজনৈতিক বাস্তুতন্ত্র একইসঙ্গে কুৎসিত আর অসম্ভব সম্ভাবনাময় ছিল। যদিও ইতিহাস সব সময়ে কাঙ্ক্ষিত রাস্তায় এগোয় না। এক্ষেত্রেও অমিত সম্ভাবনার অপমৃত্যু হয়েছে বললে এতদিন পরে খুব একটা আপত্তি ওঠার কথা নয়।

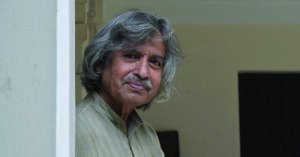

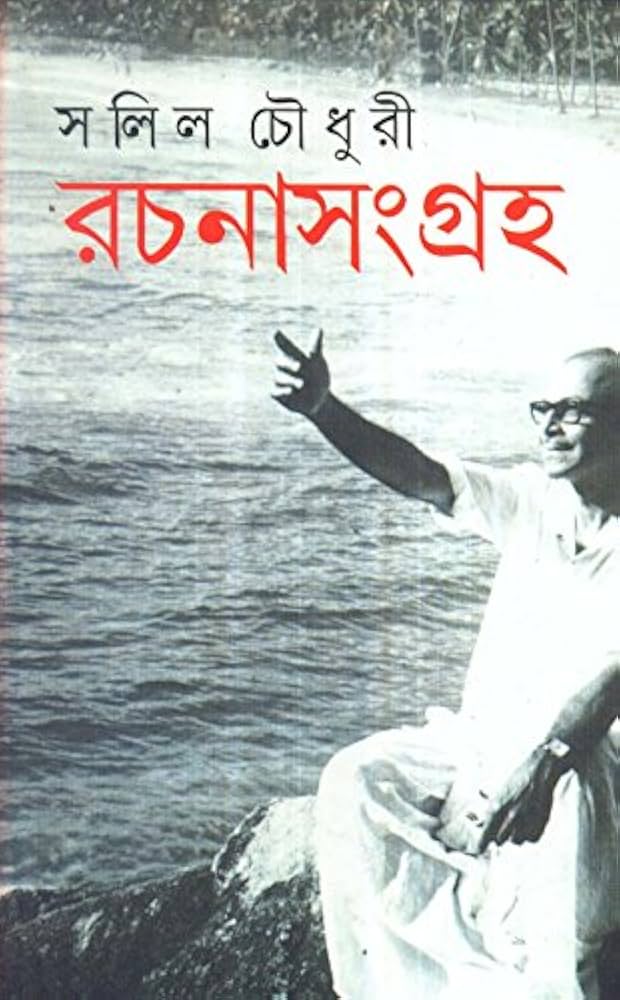

যে-ছেলেটির কথা বলছি, সেই সলিল চৌধুরী জন্মের পর বড় হওয়ার অনেকটা সময় চিকিৎসক বাবার কর্মসূত্রে আসামে কাটিয়েছেন। কিন্তু তিনি নিজেকে চব্বিশ পরগনার গ্রামের ছেলে হিসেবেই চিনতে চেয়েছেন আজীবন। আর সে-সময়ে অবিভক্ত চব্বিশ পরগনায় কৃষক আন্দোলন তুঙ্গে। সৌজন্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। সলিলের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের জগতে ঢোকার প্রবেশপথও ছিল কৃষক আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। তাঁর তখনকার দুই অভিভাবকতুল্য স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা ছিলেন খগেন রায়চৌধুরী (খেপুদা) আর হরিধন চক্রবর্তী। ষোলো-সতেরো বছর বয়স থেকেই সলিল কৃষক আন্দোলনের ওপর গান লিখতে শুরু করেছিলেন। পাটিগণিতের সরল হিসেবে তখনও ভারতীয় গণনাট্য সংঘ প্রতিষ্ঠা হয়নি। উত্তাল চল্লিশের রাজনীতির সেই সময় উপচে, পাঁচের দশকেও যখন বামপন্থীদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই ‘সংঘম শরণং গচ্ছামি’ জাতীয় ধারণার প্রভাব প্রশ্নাতীত, তখন খগেন রায়চৌধুরীই নাকি তাঁকে একদিন বলেছিলেন— ‘যাই বলো, শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে ব্যক্তির কাজ— সমবেতভাবে তা হয় না। তোমার সৃষ্টি তুমি করে যাও। আর তোমাকে কে বলেছে যে দেশের সংস্কৃতিকে উদ্ধার করার যত দায় সব তোমার? তাই নিয়ে এত দলাদলিই বা কীসের, কাদা ছোড়াছুড়িই বা কেন ?’

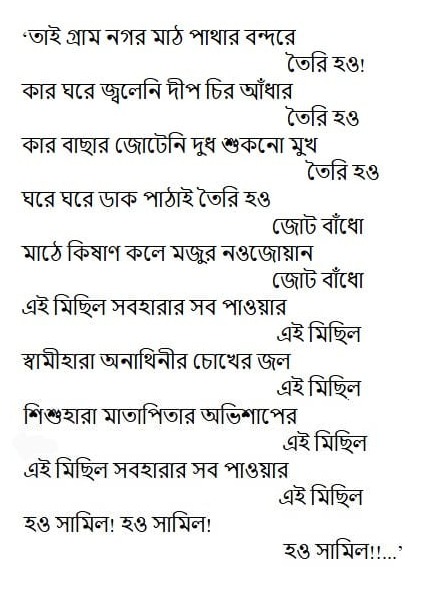

এসবের অনেক আগেই, বঙ্গবাসী কলেজে ফোর্থ ইয়ার বিএ ক্লাসের ছাত্র হিসেবে ১৯৪১ সালেরংপুরে ছাত্র সম্মেলনে তিনি গান বেঁধেছেন— ‘বিচারপতি তোমার বিচার/ করবে যারা আজ জেগেছে/ সেই জনতা’। আর ১৯৪৬-এ কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখা ‘হেই সামালো ধান’ কিংবা ‘ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে’ তো পরে কিংবদন্তির মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু সলিলের লেখা বা সুর করা গানের বিস্তৃত আলোচনা নয়, আমরা পৌঁছোতে চাইছি ১৯৪৮ সালে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় প্রকাশিত সলিল চৌধুরীর ‘শপথ’ কবিতাটিতে। এর মাত্র পাঁচ বছর আগে, আমহার্স্ট স্ট্রিটের ‘ইলিসিয়ম’ বোর্ডিং-এ তাঁর কবিতা লেখার শুরু, এমন একটা ইঙ্গিত সলিলের ‘কবিতাসমগ্র’য় আছে। মজার ব্যাপার, ‘যখন অসহ্য হয়’ নামক প্রথম সেই কবিতা ‘একগুচ্ছ চাবি’ বইয়ে ছাপার আগে ঈষৎ পরিমার্জিত হলেও, মাত্র পাঁচ বছরে ‘যখন অসহ্য হয়’ থেকে ‘শপথ’-এর মতো কবিতায় পৌঁছোনোটা বিস্ময়কর লাগে। মনে হয় কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আর পরিশীলিত শিল্পবোধ না থাকলে এমন কবিতার জন্ম হয় না। এই কবিতার ধ্রুবপদ নিশ্চিতভাবেই— ‘সেদিন রাত্রে সারা কাকদ্বীপে হরতাল হয়েছিল।’ কিন্তু কবিতাটা যত এগোয়, তত কবির ডিকশন মুখের ভাষার কাছে চলে আসে। মুখের ভাষা কথাটাও লাগসই নয়, বিপ্লবী জনতার মিছিলের স্পন্দন, এর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে যায়—

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা হোক বা একেবারে ভিন্ন চিন্তায় বিশ্বাসী কোনও লেখা। লেখাটিকে আগে তো সাহিত্য পদবাচ্য হতে হবে— তারপর বাকি আলোচনায় এগনো যায়। সলিলের এই কবিতাটির সাহিত্যমূল্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠবে বলে মনে হয় না। এ-কবিতা পড়ে সুকান্ত ভট্টাচার্য কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কোনও কবিতার কথা মনে পড়ে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু সলিলের কাছে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমটা তত গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, যতটা জরুরি ছিল মনের কথাগুলো বলে ফেলা। ‘একগুচ্ছ চাবি’র ভূমিকা ‘আমার কথা’ শীর্ষক ছোট্ট গদ্যে নিজের কবিতা নিয়ে তিনি লিখেছেন— “বিভিন্ন সময়ে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মতন ভাবনাগুলোকে ধরতে চেয়েছি ধরবারই তাগিদে। দীর্ঘ তিরিশ বছরের প্রবাস জীবনে না-ছিল কোনো বাংলা পত্রপত্রিকার তাগিদ, না ছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ছাপাবার কোনো উদ্যোগ। তাছাড়া অধিকাংশ আধুনিক বাংলা কবিতা পড়তে পড়তে আমার একটা ধারণাও ছিল যে আমার লেখাগুলো আর যাই হোক কবিতা নয়। কেননা এগুলির প্রকাশভঙ্গি প্রত্যক্ষ এবং ব্যাপারটা স্পষ্ট, অর্থাৎ পড়লে বা শুনলে বোঝা যায়। এই গুণ কাব্যগুণ কিনা সে সম্পর্কে আমার এখনো দ্বিধা আছে। ১৯৪৮ সালে ‘পরিচয়’-এ আমার দীর্ঘ কবিতা ‘শপথ’যখন প্রকাশিত হয়, তখনও বিশেষ কেউ কবি-স্বীকৃতি দেননি।”

কাব্যগুণ সম্পর্কে সলিলের একটা নির্দিষ্ট ধারণা ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে। বাংলা কবিতাও কোনও এঁদো ডোবা নয় যে, দশকের পর দশক কবিতার ভাষায় কোনও বদল আসবে না। তাই সলিলের ভাবনা একেবারে ফেলে দেবারও নয়। আধুনিক বাংলা কবিতা সত্যিই নিজেকে পালটাতে-পালটাতে অনেক দূরে চলে গেছে। সলিলের কবিতা সে-পথে যায়নি। কিন্তু সলিল কি আদৌ কবি হতে চেয়েছিলেন? না কি তাঁর লক্ষ্য অন্য ছিল। কবিতা তাঁকে ছেড়ে যায়নি কখনও, কিন্তু আমার ধারণা তিনি কবিতার থেকেও অনেক বেশি মনোযোগী হয়ে পড়েছিলেন গান রচনায়। বাংলা গান অনেক সময়েই সমসাময়িক কবিতার থেকে দূরবর্তী হয়ে পড়েছে। কিন্তু আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রনাথ থেকে কবীর সুমন পর্যন্ত অনেকেই বাংলা গানকে নতুন দিনের কবিতার কাছে নিয়ে এসেছেন। সলিলের গানকে রবীন্দ্রনাথ থেকে সুমনের গানের গ্যালাক্সির মধ্যেই সসম্মানে রাখতে চাই আমি।

কাব্যগুণ সম্পর্কে সলিলের একটা নির্দিষ্ট ধারণা ছিল তা বোঝাই যাচ্ছে। বাংলা কবিতাও কোনও এঁদো ডোবা নয় যে, দশকের পর দশক কবিতার ভাষায় কোনও বদল আসবে না। তাই সলিলের ভাবনা একেবারে ফেলে দেবারও নয়। আধুনিক বাংলা কবিতা সত্যিই নিজেকে পালটাতে-পালটাতে অনেক দূরে চলে গেছে। সলিলের কবিতা সে-পথে যায়নি। কিন্তু সলিল কি আদৌ কবি হতে চেয়েছিলেন?

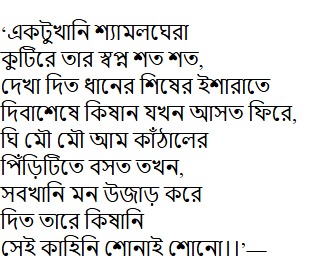

আবার, সলিলের মতো ক-জনই বা বুঝতে পেরেছেন কোন কবিতায় গান হয়, আর কোন কবিতায় সুর দিলে কবিতাটিকে ধ্বংস করা হয়! কিন্তু গান লেখাকে খুব সম্মানজনক সাহিত্যিক মর্যাদা দিতে শিখিনি আমরা। নইলে বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার প্রায় এক দশক পরেও আমরা ‘সং রাইটারে’র একটা জুতসই বাংলা প্রতিশব্দও আমরা তৈরি করতে পারলাম না ! সলিলের লেখা—

এ-যদি বাংলা সাহিত্যের সেরা সম্পদ বলে বিবেচিত না হয়, সেটা বাংলাভাষীর দুর্ভাগ্য। কিন্তু এখনও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দরবারি কেতাবগুলোয় সলিলের নাম উঠেছে বলে শুনিনি।

খানিক আগে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমের কথা উঠেছিল। তা নিয়ে সলিলের বন্ধু ঋত্বিকের সিনেমাকে ‘লাত্থি মেরে’ চলে যাওয়ার কথা সকলেরই মনে থাকবে। আমি বলতে চাইছি সময়টা এমন ছিল যে, তাঁরা— বাংলার সেই তরুণ শিল্পীরা চাইছিলেন, নতুন-নতুন রাস্তা খুঁজে বের করতে। নইলে গানের সলিল ততদিনে অনেক এগিয়ে গেছেন। এই সলিল ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই মনুমেন্টের নীচে ‘পাঁচ লক্ষ’ মানুষের সামনে গান গাওয়া সলিল, যার ‘বিচারপতি’ গানটা ব্রিটিশ সরকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। তাঁর নিজের কথাতে— “স্বাধীনতার আগে তো বটেই, স্বাধীনতার পরেও বহুদিন পর্যন্ত আমার অধিকাংশ গণসংগীত পুলিশ নিষিদ্ধ করেছিল। তখন মিটিঙের সময় মনুমেন্টের গায়ে পুলিশ একটা গানের লিস্ট ঝুলিয়ে দিত কোন কোন গান গাওয়া যাবে না তার ফিরিস্তি হিসেবে। তাতে থাকত অনিবার্যভাবে ‘ঢেউ উঠছে’, ‘বিচারপতি’, ‘মানবো না বন্ধনে’, ‘নাকের বদলে’, ‘হেই সামালো’, ‘আমার প্রতিবাদের ভাষা’— এই গানগুলি।”

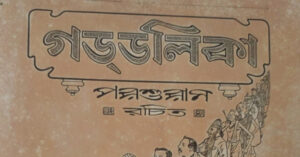

আমাদের আগ্রহ তৈরি হয় সলিল তবে কেনই-বা আবার আখ্যানেও মন দেবেন। ঋত্বিকের মতোই তিনিও একটা সময়ে গল্প লিখেছেন বেশ কিছু। এবং সেসব গল্প শুধু সময় কাটানোর জন্য না, পাঁচের দশকের বেশ নামী পত্রিকা, অনিল কুমার সিংহ-র ‘নতুন সাহিত্য’য় একসময়ে সলিলের বেশ কয়েকটা গল্প প্রকাশিতও হয়েছে। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গল্প ‘ড্রেসিং টেবিল’ ‘নতুন সাহিত্য’ প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাতেই।

দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিঘাতে জন্ম নেওয়া গল্প বাংলায় কম নেই। কিন্তু ‘ড্রেসিং টেবিল’-এর মতো দেশভাগের যন্ত্রণার শিল্পিত প্রকাশ খুব বেশি নেই। স্বপ্নভাঙা মানুষের দাম্পত্যের আধারে গল্পটি পরিবেশিত হয়েছে চারটে চিঠিকে কেন্দ্র করে। গল্প-কথক আর তার স্ত্রী নন্দার ছোট-ছোট স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া দিয়ে যে-ছোট্ট পরিসরটি তৈরি হয়েছিল, অচিরেই ওই চারটি চিঠি গল্পের ধরতাইকে বাড়িয়ে দেয় কয়েকগুণ। রহিম নামে এক শিল্পী আর তার স্ত্রী আমিনার কথা উঠে এসেছে সেখানে। রহিমের লেখা চিঠিগুলো এসেছিল বাগেরহাট আর ঢাকা থেকে হাওড়ার উজানিপাড়ায় আমিনার কাছে। দেশভাগ নিয়ে আমরা যত তথ্যভিত্তিক গবেষণা দেখি, সেই তুলনায় দেশভাগের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা কিঞ্চিৎ কমই হয়েছে বলে মনে হয়। পাশাপাশি, দেশভাগের বিভীষিকা আর ট্রমা-কে আমরা অনেক সময়েই এক করে ভেবে এসেছি। বিভীষিকার চাইতে ট্রমা যে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী, তা অনেক সময়ে আমাদের স্মরণেও থাকে না। এমনকী ট্রমা যে প্রজন্মবাহিত হতে পারে, সে-কথাও হয়তো আমরা কখনও-কখনও ভুলে যাই। এই গল্প ট্রমা-র কথা বলে। চিত্রশিল্পী রহিম আর আমিনার ভয়ংকর পরিণতির কথা বলে। গল্পের শেষে আমরা বুঝতে পারি যে-ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে চিঠিগুলো ছিল, সেই ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসত যে-আমিনা, সে উন্মত্ত জনতার লাগানো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। ড্রেসিং টেবিলটা পাশের ঘরে থাকায় বেঁচে গেছে। আর রহিম নিরুদ্দেশ। গল্পের মাস্টারস্ট্রোকটা আসে সব শেষে। সলিল গল্পের শেষে একটি পরিশিষ্ট যোগ করে লেখেন—

‘এখানেই শেষ। প্রসঙ্গত একটা ঘটনার উল্লেখ করতে চাই পাঠক-পাঠিকার কাছে। হয়তো তার সঙ্গে এই কাহিনির কোনো সম্পর্ক নেই—কিন্তু সাদৃশ্য রয়েছে। গত পয়লা এপ্রিল একটি বাংলা কাগজে খবরটি প্রকাশিত হয়েছে।

‘হাওড়া স্টেশনের নিকট গতকাল এক ব্যক্তিকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করিতে দেখিয়া পুলিশ গ্রেপ্তার করে। তাহার কাছে একটা ব্যাগের মধ্যে কয়েকটি তুলি ও কিছু স্কেচ ছবি পাওয়া গিয়াছে। সন্দেহ হয় যে হাওড়া স্টেশন ও পুলের প্ল্যান আঁকিয়া নিতেছিল।নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে পাগলের ভান করে ও বলে :‘একজন মানুষ।’

খবরের হেডলাইনে লেখা—‘পাকিস্তানের গুপ্তচর গ্রেপ্তার।’

‘একটি বিচিত্র কাহিনি’র মুকুলের সংকটও দেশভাগের ট্রমায় আক্রান্ত। তাঁর করুণ পরিণতির একেবারে কিনারায় পৌঁছে প্রবীরের কাছে তার স্বীকারোক্তি—

‘‘তুমি আমায় বাঁচিয়েছ প্রবীর— তোমাকে আমার চিরদিন মনে থাকবে— এখন বুঝতে পারছি সব।’ ব্যাপারটা পরিষ্কার হল যখন মুকুল তার আদ্যোপান্ত ইতিহাস খুলে বলল আমাকে। এখানে তা বলবার সুযোগ নেই। সংক্ষেপে এই: দু-বছর আগে ওরা পূর্ববঙ্গ থেকে বাস উঠিয়ে বাস্তুহারা হয়ে কলকাতায় আসে। দাঙ্গায় ওর বাবা আর বোনকে ও নৃশংসভাবে হত্যা করতে দেখে চোখের সামনে। ওরা কেউই বাঁচত না যদি পাড়ার কয়েকজন মুসলিম যুবক ওদের পার করে না দিত। তাদের মধ্যে একজন ছিল গফুর— সে ওর মাকে মা বলত। মুকুল তাকে নিজের ভাই বলেই জানত। বাবাকে আর বোনকে খুন হতে দেখার পর থেকে ওর মনে প্রচণ্ড এক প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। ও প্রায়ই স্বপ্ন দেখত বহু লোককে ও গুলি করে মারছে— দা দিয়ে কাটছে— কিন্তু ওর চোখের সামনে ভেসে উঠত গফুরের মুখ— তাকেও ওরা পরে খুন করেছিল।

‘আমি বেঁচে যেতাম প্রবীর যদি আমি মুসলমান বিরোধী হতে পারতাম— প্রতিহিংসার জ্বালা আছে অথচ কার ওপর প্রতিহিংসা নেবে তা যখন তুমি জানো না তখনই তুমি পাগল হয়ে যাবে—তখনই তুমি যা কিছু সামনে পাবে তাকেই ভাঙতে শুরু করবে—তা তোমার যতই প্রিয় হোক। ইংরেজি ছবির কাউবয় হিরো কখন আমাকে পেয়ে বসেছিল সিনেমা দেখতে দেখতে তা বুঝতে পারিনি—আজ ছবি দেখে হঠাৎ চিনতে পেরেছি। আমি ভালো হয়ে গেছি প্রবীর। সবিতাকে তুমি একবার খবর দিয়ো—আমি ক্ষমা চাইব।’’

ছাদ থেকে বাড়ির সামনের ফুটপাথে পড়ে মাথার খুলি ফেটে শেষ হয়ে গেছে মুকুলের ভাল হয়ে যাওয়ার স্বপ্ন।

বারোটি পরিচ্ছেদে লেখা ‘গুণময় গুঁই-এর জীবনচরিত’ এক সাধারণ মানুষের পাকেচক্রে জাতীয়তাবাদী নেতা হয়ে ওঠার গল্প। কিন্তু আরও আশ্চর্য গল্প হল, ‘নতুন সাহিত্য’ পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘গুণময় গুঁই-এর নির্বাচন রহস্য’(গল্পটি চৈতন্যদেব মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে লেখা এবং গল্পের শুরুতেই বলে দেওয়া আছে— ‘বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী নেতা গুণময় গুঁই পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এ-খবর আপনারা গত সংখ্যায় সলিল চৌধুরীর গল্পের মারফতেই পেয়েছেন’)। গুণময় যে ভোটে জেতে, সেটা বড় কথা নয়। স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচন ও নির্বাচকদের যে-খবর লেখক আমাদের কাছে পৌঁছে দেন, তা তাক লাগানোর মতো— ‘পশ্চিম বাংলায় নির্বাচন পর্ব শেষ হয়েছে। কে জিতল কে হারল সে খবর সংবাদপত্রের মারফতেই সাধারণ্যে প্রচারিত হয়েছে। এবারকার নির্বাচনের তাৎপর্য কতটা এবং কত দূর সে বিচারের দায়িত্বও স্বভাবতই ভোটদাতাদের ওপর ন্যস্ত। আইনত আমি ভোটদাতা নই কাজেই সে দায়িত্ব আমার নয়। আমি প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। জীবনের ত্রিশটা মূল্যবান বসন্ত আমি অবলীলাক্রমে অতিক্রম করেছি। তবু আমি ভোটদাতা নই কারণ ভোটদাতাদের তালিকায় আমার নাম ওঠেনি। যখন থেকে কলকাতায় রেশনিং ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে তখন থেকেই আমি রেশন কার্ডের মালিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার নাম কেন তালিকাভুক্ত হল না সে প্রশ্ন অবান্তর। কারণ কলকাতা শহরে আমার মতো হাজার হাজার লোক আছে সরকারি নির্বাচন বোর্ডের বিচারে যারা আজও নাবালক। রামরাজত্বের কর্তাব্যক্তিদের কাছে আমার নাবালকত্বের কারণ জিজ্ঞেস করতে সাহস পাইনি। কারণ বাংলাদেশে নির্বাচক আটক আইন আজও বর্তমান। সামান্য একটা ভোটের অধিকার দাবি করতে গিয়ে কারাবরণ করব এমন দুঃসাহস আমার নেই। যাদের আছে তারা ভাগ্যবান পুরুষ।’

আজকের এস.আই.আর-পীড়িত বাঙালি পাঠক কি বুঝতে পারছেন সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলিতেছে !

কৃতজ্ঞতা: প্রিয়দর্শী চক্রবর্তী, শুভঙ্কর দে