যে দশকে ত্রুফো, গদাররা চলচ্চিত্রের ভাষা আর ব্যাকরণ বদলানোর অনুশীলন করছিলেন, সেই দশকেই, হয়তো তাঁদের কিছুটা আগে থেকেই, বাংলায় সেই অনুশীলন করছিলেন ঋত্বিককুমার ঘটক। ত্রুফো, গদার-রা দীর্ঘ ট্র্যাকিং শট, দৃশ্য-কাঠামোর সহসা পরিবর্তন (জাম্প কাট), চলচ্চিত্রে ‘অপরিচিত’ অভিনেতাদের নিয়ে বাস্তব লোকেশনে চিত্রগ্রহণ ইত্যাদি নিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। ক্রিস্টিন থম্পসন ও ডেভিড বর্ডওয়েলের পর্যবেক্ষণে, তাঁরা চলচ্চিত্রে অস্তিত্ববাদী ও ব্যঙ্গরসাত্মক বিষয়বস্তুর অবতারণা এবং কিছু আন্তঃপাঠসূত্র রেখে দেওয়ার নয়া পদ্ধতি চর্চা করছিলেন, যাতে দর্শকদের প্রত্যাশার দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছিল। এই চর্চা দ্রুত এক স্বতন্ত্র চলচ্চিত্রভাষার স্বীকৃতি পেল।

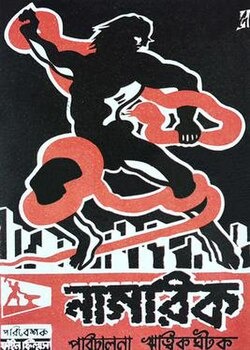

ঋত্বিক ঘটকের প্রথম ছবি ‘নাগরিক’-এ এমন অনুশীলনের প্রস্তুতি চলছিল, ‘অযান্ত্রিক’, ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’, ‘কোমল গান্ধার’ থেকে যা সম্পূর্ণ তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঋত্বিক ঘটক নিজে অবশ্য ‘নিউ ওয়েভ’ ইত্যাদি তকমা মানতেন না, ঠিক সেজন্যই গদারকে গুলিয়ে ফেলতেন না ত্রুফোর সঙ্গে; গদারকে মনে করতেন সমসাময়িক রাজনৈতিক দায়বদ্ধ স্রস্টা।

মঞ্চ ও নাটক থেকে সরে এসে, বৃহত্তর জনমুখী শিল্পমাধ্যম চলচ্চিত্রকে বেছে নিয়েছিলেন ঋত্বিক। শিখেছিলেন চলচ্চিত্রের প্রত্যেক বিভাগের ব্যাকরণ। সহকারী ছিলেন বিমল রায় পরিচালিত ‘মধ্যবর্তী’ ছবির। তারপর নিমাই ঘোষের ‘ছিন্নমূল (১৯৪৯)’ ছবিতে অভিনয়। ঋত্বিকের পরবর্তী প্রায় সবকটি ছবির অস্থিমজ্জায় ঢুকে গেল ‘ছিন্নমূল’।

আরও পড়ুন: পথের পাঁচালী না হলে, অযান্ত্রিক হয়তো হত না! লিখছেন অনিন্দ্য সেনগুপ্ত…

অনেকের মতে, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ মধুসূদন দত্তর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং নিঃসন্দেহে তা বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের বাঁকবদলের অন্যতম মুহূর্ত। তবে, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’র প্রস্তুতিপর্ব তথা সনেটগুচ্ছ, ‘তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য’-র ভূমিকা এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। মধুসূদন তাঁর সাহিত্যিকসত্তাকে গড়ে তুলছিলেন ওই পর্বে। ঋত্বিক ঘটকের ‘নাগরিক’ ছবিটিও তাই। তাঁর চলচ্চিত্র নির্মাণের পরবর্তী আড়াই দশক ও তৎপরবর্তী চলচ্চিত্রভাষার বাঁকবদলের প্রস্তুতির উপাদান ‘নাগরিক’-এর নিরীক্ষা, ত্রুটি ও ভাষার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

‘নাগরিক’ পুরনো আর নতুন জমানার সেতুবন্ধন। আখ্যানের ধরনে পূর্ববর্তী রোম্যান্টিক ঘরানার ছাপ। সংলাপে আর দৃশ্যগ্রহণে চিরাচরিত ব্যাকরণ। স্টুডিও ছেড়ে দৃশ্য খুব একটা বেরোয়নি। মঞ্চধর্মী নাটকের অনপনেয় ছাপ সেখানে। বাড়ির পেছনের উঠোন। তারে মেলা কাপড়। একটা নারকেল গাছ। বাসন মাজার জায়গাটার পাশে ভাঙাচোরা ইট দেখা যায়। বাড়ির ভেতরের একটা কোনওরকম-ঘরে চৌকিতে শুয়ে ‘কর্তা’। আর দেখা যায় রাস্তার দৃশ্য। রামু রাস্তা পার হয়। গলিতে ফেরে। রাজপথের দিকে তাকায় ক্যামেরা। পাড়ার চায়ের দোকানে আড্ডা আর, বৃষ্টির দৃশ্য। সাধারণ বা অতি-সাধারণ কাঠামো, সজ্জা। কিন্তু তার ভেতরেও সময় আর শহরকে চিনে নেওয়ার সমস্ত উপাদান মজুত। এসব দৃশ্য যতটা আপাত নিরাশায় টেনে নিয়ে যায় দর্শককে, ঠিক ততটাই জীবনকে আঁকড়ে ধরার ভরপুর ইচ্ছের দিকে ঠেলে দেয়। ঋত্বিকের আজীবনের দর্শন-ভালবাসা, সম্পর্কের টান এবং হার না-মেনে টিকে থাকা— ‘নাগরিক’ থেকে চারিয়ে যায় পরবর্তী ছবিগুলিতে। দর্শন ছুঁয়ে থাকে রাজনীতি। রাজনীতি ছুঁয়ে থাকে জীবন।

চলচ্চিত্র শুরু হয় গাছের ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে দেখা একচিলতে আকাশ দিয়ে। নেপথ্যে স্বর, ‘আমি জানি, আমি তাকে চিনি। দাঁড়িয়ে আছে— মহানগর।’ কয়েক সেকেন্ডের নিসর্গ দৃশ্যের পরে ক্যামেরা হাওড়া ব্রিজের লোহার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখায়। ‘মানুষের জীবনের কান্না-হাসির নাগরদোলা’। ক্যামেরা এবার শুধু কংক্রিটের বাড়ি, অট্টালিকা দেখাতে থাকে। ট্রামের তারের ফাঁক দিয়ে আকাশ। রাস্তায় রিক্সা চলছে। পার হচ্ছে মানুষ। এখানেই নাগরিক-আখ্যানের ধরতাই এবং আখ্যানের মোড প্রতিষ্ঠা হয়ে যাচ্ছে।

এরপরেই একটা সংলাপ আসে মূল চরিত্রের জবানে, ‘নতুন বাড়িতে উঠে এসেছি, আর ওমনি খাওয়াদাওয়া শুরু হয়ে গেছে?’— ভাইকে বলা দাদার সংলাপ। এই ‘নতুন বাড়ি’ যে কী আশ্চর্য এক শব্দবন্ধ, কত কী যে ধরা থাকে এর মধ্যে। আনন্দ আর বেদনা, আবিষ্কার আর স্মৃতি, প্রাপ্তি আর বিচ্ছেদ— ‘নতুন বাড়ি’ ঋত্বিকের চলচ্চিত্রের কী-ওয়ার্ড।

‘সুবর্ণরেখা’ ছবিতে সীতা থেকে বিনু ওই নতুন বাড়ির জন্যই উন্মুখ। ‘কোমল গান্ধার’-এর অনসূয়া আর ভৃগু ‘নতুন বাড়ি’-র সংস্থান পেয়েও পুরনোর জন্য আকুলিবিকুলি করে। ওই ‘নতুন বাড়ি’ শব্দবন্ধেই ঋত্বিক ধরে রাখেন দেশভাগজনিত ব্যথা, বাধ্যত শরণার্থী হয়ে, গাঁ-উজিয়ে কলকাতায় প্রবেশ।

চলচ্চিত্রের আখ্যান কী হবে? প্লট? সেটিং? চলচ্চিত্রস্রস্টা হয়ে কাদের কথা বলবেন? উত্তর খুঁজছিলেন ঋত্বিক ঘটক। পাঁচের দশকে শুরুর কলকাতা। উত্তর ঔপনিবেশিক সময়। দাঙ্গা-দেশভাগ পার করা কলকাতা। উপচে পড়া শরণার্থীর কলকাতা। অভিজাত উচ্চবর্গ আর উদ্বাস্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের দ্বন্দ্বের কলকাতা। মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের স্মৃতিটান ও মূল্যবোধের সঙ্গে শহুরে অপচয়ের দ্বন্দ্বের নগররূপ। ঋত্বিক এই সময়ে ছবি বানানো শুরু করলেন। বেছে নিলেন রাজনীতি আর পরিস্থিতির শিকার মানুষের দল আর তাঁদের সংকটকে। তাঁদের চোখে দেখা কলকাতাকে। দেশভাগ আর উদ্বাস্তুপরবর্তী শহরকে।

আয়েশা জালাল উল্লেখ করেছেন, দেশভাগ এমন এক সংজ্ঞায়ক মুহূর্ত, যা সূচনাও নয়, সমাপ্তিও নয়। বারবার আমাদের সময়ে, আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতায় তা আছড়ে পড়ে, আমাদের ভুলতে দেয় না এর ব্যপ্তি ও গভীরতা। ঋত্বিক সেই ব্যপ্তি আর গভীরতাকে সময় আর ইতিহাসধৃত মানুষের আখ্যানে ধরে রেখেছেন। কবীর সুমন গান লিখেছিলেন, ‘সময়টাকে কামড়ে ধরো/ বাঘ যেভাবে শিকার ধরে/ দুঃসময়ের অসুখ দেখো/ পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে।’ সময়কে বাঘের মতো কামড়ে ধরে দুঃসময়ের অসুখে ভোগা পরিবারগুলি ঋত্বিকের ছবির শিরদাঁড়া হল। ‘নাগরিক’ থেকে তার শুরুয়াৎ। পরিবারের গল্প। বেঁধে-বেঁধে থাকা মানুষের কথন। হার না-মানার দৃশ্য-দৃশ্যান্তর গাঁথা।

ফার্নান্দো সোলানাস এবং অক্টাভিও গেতিনো যে ‘তৃতীয় চলচ্চিত্র’-র তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন, তা বাণিজ্যিক ও তথাকথিত আর্ট হাউস দুই চলচ্চিত্র ঘরানা থেকে আলাদা। ভূ-রাজনৈতিকভাবে এই ঘরানা বিস্তৃত দক্ষিণাংশের প্রতিভূ, নিপীড়িত মানুষের লড়াইয়ের শিল্পরূপ এবং তাঁদের অন্তর্নিহিত বেদনার বহিঃপ্রকাশ। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিসরে যাঁরা সংকটাপন্ন, যাঁদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গেছে, তাঁদের সংকট, আত্মপরিচয় আর ইতিহাসের অন্তঃস্বর তৃতীয় চলচ্চিত্রের মূল উপজীব্য। হাজার সংকট আর নিষ্পেষিত দৈনন্দিন পেরিয়ে কীভাবে জীবনের বাঁচার গল্পগুলি লড়ে যায়, তা এই স্বতন্ত্র ধারার আখ্যানচেতনা। ঋত্বিক ঘটকের ছবি সেই ধারার অন্যতম সূচনাবিন্দু। নিপীড়িতের জীবনকে সক্রিয় ও গভীরভাবে না ছুঁলে, তাকে নিয়ে শিল্প হবে না, শ্রমজীবীর দৈনন্দিন আর জিজীবিষার শরিক না হলে, সৃষ্টি সৎ হবে না। ঋত্বিকও তাই সদলে ছুটতেন মজদুরদের মিছিলে, সভায়।

ঋত্বিকের আজীবনের দর্শন-ভালবাসা, সম্পর্কের টান এবং হার না-মেনে টিকে থাকা— ‘নাগরিক’ থেকে চারিয়ে যায় পরবর্তী ছবিগুলিতে। দর্শন ছুঁয়ে থাকে রাজনীতি। রাজনীতি ছুঁয়ে থাকে জীবন।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ঋত্বিকের ঘনিষ্ঠ কমরেড ও অভিনেতা, উল্লেখ করেছেন, সেইসব শোষিত জীবনে মিশে ঋত্বিক কীভাবে ‘গল্প বা প্লট বার ক’রে আনতেন’; ‘নাগরিক’-এর সৃষ্টিও সেভাবে। অবশ্য এরও প্রারম্ভবিন্দু রয়েছে।

তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে, সদ্য তখন ভারত-ভাগ ও ক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে, কিন্তু কৃষকদ্রোহ অব্যাহত; শহিদ হয়েছেন অহল্যা, ঋত্বিক-মৃণাল-সলিল জুটি চলচ্চিত্র বানানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। ‘জমির লড়াই’। সেই ছবি যদিও হয়নি, কিন্তু একটি প্রাচীন ও ভাঙা ক্যামেরা নিয়ে ‘নাড়াচাড়া করতে পেরে ঋত্বিক ছবি তোলার কলাকৌশল অনেকটা রপ্ত ক’রে নিল’— স্মৃতিকথনে লিখেছিলেন মৃণাল সেন।

মালিনী ভট্টাচার্য ‘নাগরিক’-এ খুঁজে পেয়েছিলেন, ঋত্বিক কীভাবে সাহসিকতার সঙ্গে চলচ্চিত্রে ন্যাচারালিজমের প্রচলিত সীমা পেরিয়ে তাকে যৌক্তিক পরিণতিতে পৌঁছে দিয়েছেন, যাতে দারিদ্র্যের প্রকাশ আর শুধু ঘরের দেওয়ালে কয়েকটি ফাটলে সীমিত থাকে না, মানুষের মুখের ভাঁজে-ভাঁজে তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

‘নাগরিক’-এ রোম্যান্টিক শিল্পধরনের বহু অভিব্যক্তি রয়েছে। বেহালাবাদকের সুর, রামু-উমার প্রেমের দৃশ্য, সীতা আর সাগরের অন্তর্লীন ভালবাসার টান এবং অতি-মধ্যবিত্ত পাড়ার দৃশ্যায়ন। অনটনের সঙ্গে বেকারত্বের অন্ধকার। নাগরিক-বদ্ধতা থেকে মুক্তির ছটফটানির পরেও, সেই একচিলতে ঘর আর প্রায় না-দেখা আকাশের নীচে আটকে পড়া পাঁচের দশকের শুরুতে রামু শুধু আর এককসত্তা থাকে না। অতি-মধ্যবিত্ত শ্রেণির আরেকটু ভালভাবে বাঁচার স্বপ্নের সঙ্গে ক্রমক্ষয়িষ্ণু স্থিতির টানাপোড়েনের প্রতিভূ সে। সে মিছিলে মিশতে চায় না। দল পাকিয়ে পথ খুঁজতে চায় না। কিন্তু, তার ‘অরাজনীতি’ তাকে স্বস্তিও দেয় না। অরাজনীতির রাজনীতিকে ঘৃণা করতেন ঋত্বিক, বারবার বলেছেন সে কথা। রামুর অস্বস্তি অরাজনৈতিক চেতনায় অন্তর্ঘাত ঘটিয়ে দেয়। দ্বন্দ্ব। সমাজজারিত বস্তু থেকে জন্ম নেওয়া চেতনায় দ্বন্দ্ব।

ঋত্বিকের ‘নাগরিক’, ঋত্বিকের রাজনীতিবোধের ফসল হিসেবেই, দ্বন্দ্বকে তুলে এনেছিল চলচ্চিত্রে। দমবন্ধ নিরাশার মধ্যেও ‘দিন বদল হবে। আবার আমরা বড় বাড়িতে উঠে যাব।’ আর, রামুর ওই স্বপ্ন, তা বারবার আহত হলেও, উস্কে ওঠে একটা বাজনায়। নামগোত্রহীন ওই বেহালাবাদক অতি-মধ্যবিত্ত গলির বাতাসে যখন ‘ইন্টারন্যাশনাল’-এর সুর ভাসিয়ে দেয়, ‘ওই বাজনাটা শুনলে আমার ইচ্ছেগুলো তেজি হয়ে ওঠে!’— এই দৃশ্য রামুকে ক্লোজ-আপে ধরে, রামু বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছে অস্বস্তিতে। তার মুখে আশা আর নিরাশার আলো যুগপৎ খেলা করে।

‘নাগরিক’ সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— ‘খুবই অসুবিধের মধ্যে তোলা হয়েছিল ছবিটা। তার বাইরের পালিশ একদমই নেই বলতে গেলে, কিন্তু তাও তার মধ্যে এমন কিছু গুণের পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, তাতে নবীন পরিচালক সম্পর্কে প্রবল শ্রদ্ধা জেগেছিল।’ বাঁধন সেনগুপ্ত বিস্তারে উল্লেখ করেছেন, এই চলচ্চিত্র সৃষ্টির জন্য ঋত্বিকের সর্বস্ব পণ করার কথা, আর্থিক অসহায়তার পরেও শিল্পের রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতার কথা।

‘নাগরিক’ ১৯৫২ সালে নির্মিত হলেও, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়নি। ১৯৭৭ সালে ‘নাগরিক’ ও ‘যুক্তি তক্কো আর গপ্পো’ প্রদর্শিত হল, তাও মাত্র ক’দিনের জন্য। সে-সময়ে ‘নাগরিক’-এর প্রতিটি শো নাকি হাউজফুল হচ্ছিল, অথচ এক সপ্তাহের ‘মেয়াদ’ শেষ হওয়ায় আচমকাই প্রেক্ষাগৃহ থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ছবিটি।

রামুর পোশাক মনে পড়ছে? ছবির শুরুতেই? কোট-প্যান্ট। অথচ বেহালাবাদকের সুর শুনে সে যখন মুগ্ধ, সে যখন ফের ওই আশ্চর্য সুর বাজাতে বলতেই বেহালাবাদক পয়সা চেয়ে হাত পাতছে, সে তখন অস্বস্তিমাখা হাসি হেসে সরে আসছে। পয়সা নেই তার কাছে। এই বৈপরীত্য উত্তর-ঔপনিবেশিক কলকাতার পরিচায়ক। রামুর সংলাপে আর কথনভঙ্গিতে কৌতুকের ছাপ। এমনই আরেক চরিত্র যতীনবাবু। রামুর বন্ধু যাকে ‘পদার্থ’ বলে উল্লেখ করে। রামুর চাকরি হচ্ছে না, তাই উমার সঙ্গে প্রণয় পরিণতি পাচ্ছে না। বন্ধুর জিজ্ঞাসায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে রামু। সরু গলিপথের ফাঁক দিয়ে বড়রাস্তায় মিছিল যাচ্ছে। ক্যামেরা একবার দেখায়। আবার তিনজনের আলোচনায় ফেরে। সেই যতীনবাবু স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার ছলে বলে, ‘ওই খাবার ঠিক করে, বিয়ে করাটা ঠিক হয় না। বিশেষ করে অনুরাগের ব্যাপারে।’ হঠাৎ ইন্টারন্যাশনালের সুর। ‘এ গলিটা মনে হয় ঘোর মিছে।’ রামুর বন্ধুর সংলাপে রামু আর ‘একক’ থাকে না, অনেকের সত্তায় মিশে যায়। ‘হাজারবিশেক লোক। এরা সবাই চাকরি করে। মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। ছাঁটাই! খুব নিশ্চিন্ত ওরা!’ রোম্যান্টিক ঘরানা থেকে আর মধ্যবিত্তের ফাঁপা আশাবাদ থেকে এক ঝটকায় বেরিয়ে আসেন ঋত্বিক। দর্শকের চলচ্চিত্র থেকে প্রত্যাশার দিগন্তকে পালটে দেন। নিশ্চিন্তি নেই। স্থিতি নেই। এইটার পর ওইটা করব, তারপর ওইটা— এই প্ল্যানমাফিক এগোনোর বোধ ভেঙেচুরে যায়।

পরের দৃশ্য সংসারের। রান্নাঘরের ভাঙা ইটের মতোই হাঁ-করা অভাব, রেশন না-তুললে কার্ড বাতিল হয়ে যাবে, সকাল থেকে রোজগারের চেষ্টায় বেরিয়ে গেছে রামু, ‘আজ রাত থেকে কী পিণ্ডি গিলবে গুষ্টিসুদ্ধ লোক?’ মায়ের বুকফাটা সংলাপ। বাঁধন সেনগুপ্ত লিখেছেন— শোভা সেন, প্রভা দেবী ও কেতকী দেবীর অনবদ্য অভিনয় কীভাবে এই ছবিকে প্রাণ দিয়েছে। সমালোচকরা ‘নাগরিক’কে বেশি নম্বর দেন না, কারণ অতি-নাটকীয়তা ধরা রয়েছে বহু সংলাপে ক্যামেরার চোখে দৃশ্যবুননে। কিন্তু মধ্যবিত্ত থেকে অতি-মধ্যবিত্ত হয়ে ক্রমনিঃস্ব হতে চলা পরিবারের বাস্তবতা আর কীভাবে উপস্থাপনা করা যেত?

রামুর বাবার সঞ্চয় আছে; যতটুকু থাকলে সংসারের স্বচ্ছলতা কিছুতেই আসে না, ততটুকুই আছে। গামছা মেলা ঘরের ভেতরে রাখা চৌকিতে শুতে-শুতে বলে, ‘এই একটু বেড়িয়ে এলাম। কিছু তো একটা করা হল।’ এই নাগরিক সংকটের সুরাহা তার জানা নেই, কারণ ক্রমশঃ সে আরও অবসরপ্রাপ্ত আরও বাতিল হয়ে যাচ্ছে। তাঁর মৃত্যুদৃশ্যে মিশে যায় গাড়ির কর্কশ শব্দ। ভাঙন সাগরের মধ্যেও। চারপাশে বাঁচার কোনও চিহ্ন সে দেখতে পায় না, অথচ বাঁচতে সেও চেয়েছিল; সীতাকে নিয়ে মুক্তির স্বপ্ন তার ছিল। তার সংলাপে আসে, ‘পদ্মার পাড়ের মতো আমরা সকলেই ভেঙে পড়ছি।’ উদ্বাস্তু-বেদনা কখন যে কীভাবে ছায়া ফেলে যায়, অন্ধকারকে কীভাবে যে আরেকটু গাঢ় করে দেয়। সীতাকে অপেক্ষা করতে বলে সাগর, সুসময়ের অপেক্ষা। প্রায় সমসময়ে নেরুদা লিখেছিলেন প্রবল ভালবাসার মুহূর্তে বিচ্ছেদের ব্যথা, ছেড়ে যাওয়ার নিবিড়তা। তবু সে বিচ্ছেদ পেরিয়ে প্রেমাস্পদকে বলে যাওয়া, ‘অপেক্ষা কোরো আমার জন্য/ আমিও গোলাপ দেব তোমায়।’ সাগরের সংলাপে বিচ্ছেদ আর প্রেম অমনই একাকার।

অরাজনৈতিক রামু বাঁচার আশা ছাড়েনি। সে এখন সাগর, সীতা সহ তার পারিবারিক বৃত্তের লাইটহাউস হতে চায়। অথচ তারই নিশ্চয়তার খোঁজে পালিয়ে যাওয়া এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ভুলে যায়নি দর্শক। আখ্যানের এই উত্তরণপর্বে আবহে আবারও ‘ইন্টারন্যাশনাল’। রামুর উচ্চকিত সংলাপ— বাজের শব্দ বিদ্যুতের ঝলকানি। হয়তো ছবির দুর্বলতম মুহূর্ত এটিই। সমাপতনের ওই মুহূর্তসৃষ্টি ছাড়াই হয়তো উত্তরণ আর রামুর চেতনার বিকাশ বোঝানো যেত। কিন্তু, ঋত্বিক তখন ভাষা খুঁজছিলেন, বক্তব্য প্রতিষ্ঠার প্রকরণ খুঁজছিলেন। সেই ভাষা আর ব্যাকরণ তিনি তৈরিও করে নিতে পেরেছিলেন ‘অযান্ত্রিক’ থেকে।

ঋত্বিকের নিজের কথাতেও ‘নাগরিক’-এর ‘টেকনিক মোটেই উচ্চাঙ্গের নয়। মেক-আপ ও সাউন্ডট্র্যাক জঘন্য।’ কিন্তু ছবির অন্তর্গত আবেগে কোথাও খামতি ছিল না। তবে, ওই অতিনাটকীয় দৃশ্যের ঠিক পরেই ঋত্বিক ঘটকের চলচ্চিত্রভাষার দু’টি বৈশিষ্ট্য চেনা যায়। ‘বিদ্যুতে উদ্ভাসিত কড়িকাঠ’ থেকে দৃশ্যকাঠামোর সহসা পরিবর্তন হয়ে বৃষ্টিস্নাত রাস্তায় দাঁড়িয়ে সীতা আর রামু। পরে এই কৌশল তাঁর অভিজ্ঞান হয়ে উঠেছে। আর, এরপরেই রামু তার ঘরে গিয়ে দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারটা খুলে ফেলে। কী ছিল সেই ক্যালেন্ডারে? নিসর্গদৃশ্য। সুন্দর, সবুজে মোড়া বাড়ি। রামুরা পাড়া ছেড়ে যাচ্ছে। অতি-মধ্যবিত্ত পাড়ার অতি-মধ্যবিত্ত কোনও পরিবারের পক্ষে স্বাভাবিক। তেমনই স্বাভাবিক অন্য একটি পরিবারের ওই বাড়িতে উঠে আসা। তাদেরও চোখে রামুর সেই স্বপ্ন। ওই যে ‘নতুন বাড়ি’-র স্বপ্ন, তা কি ফুরোয়? দশকান্তরে, প্রজন্মান্তরে, জনান্তরে তা বহমান। তখনই রামু অন্তর-উদ্গত বিরক্তিতে ক্যালেন্ডারটি শেষবার দেখে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে। তার বাস্তবে ওই মরীচিকার দাম নেই আর। বাস্তবকে চিনতে শিখে গেছে, বাস্তবে বাঁচতে শিখে গেছে এবং বেহালাবাদকের ওই সুরের অর্থ বুঝতে পেরে গেছে রামু। সে আর পরাজয় আঁকড়ে থাকা রোম্যান্টিক মধ্যবিত্ত না। সে আর আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির নিষ্ক্রিয় ‘এককসত্তা’ না।

বেহালাবাদকের ক্লোজ-আপ। রামুর চলমান পা-জোড়া। ক্যামেরা পরপর এই দু’টি ছবি ধরে। বৃষ্টিস্নাত রাস্তায় ক্যামেরা স্থির হয়। নেপথ্যস্বর। ওই নেপথ্যস্বর হয়তো ছবি শুরুর নেপথ্যস্বরের সঙ্গে সাযুজ্য রাখতেই, কিন্তু আমার কাছে তা অবান্তর। বৃষ্টিমাখা প্রায়ান্ধকার রাস্তার ওই দৃশ্যেই ছবিটির সমাপ্তি। না, সূচনা। মুক্ত সমাপ্তি (ওপেন এন্ড)। রামু, সীতা, সাগর, উমা, বেহালাবাদকের গল্প সঙ্গে নিয়ে ভারতীয় চলচ্চিত্র এরপর নতুন ভাষা আর নির্মাণকৌশল পেল। তার সঙ্গে হলিউডের সম্পর্ক ছিল না, ইউরোপীয় প্রকরণের মিল ছিল না। ভারতীয় সমাজ-সংস্কৃতির নাড়ির যোগ ছিল।