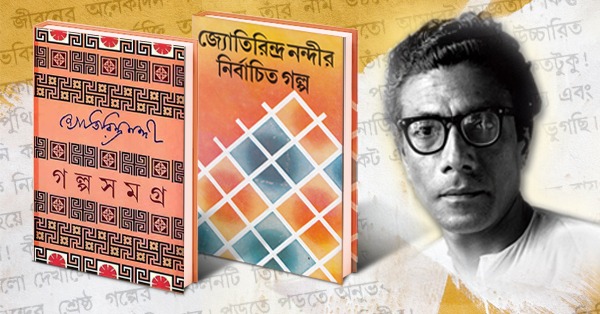

‘কোনো পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করব বলে আমি লিখিনা। একজন পাঠক পেলেই আমি খুশি।’ পাঠক বলতে তাঁর ধারণা ‘আমার পাঠক আছে, তারা সময় কাটাবার জন্য, ট্রামেবাসে পড়ার জন্য বই পড়ে না। স্বামী অফিস চলে গেলে দুপুরে চোখে ঘুম আনতে আমার বই বুকে নিয়ে শোয় না। আমার বই যাঁরা পড়ে তারা সাহিত্যের পাঠক।’ খুব স্বাভাবিক যে, এই লেখক জনপ্রিয়তার ধার ধারবেন না। তাই তিনি উপেক্ষিত। নিঃসন্দেহে বাংলাসাহিত্যে দীর্ঘদিন উপেক্ষিত ছিলেন লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী।

এই উপেক্ষা খানিকটা হয়তো তাঁর নিজের লেখার ধরনের জন্য। নিটোল গল্পপ্রত্যাশী পাঠক তাঁর গল্প পড়তে গিয়েই হতাশ হন। জ্যোতিরিন্দ্রের বেশিরভাগ গল্পের চরিত্ররা (actant) প্রচলিত ‘অ্যাকশনের’ চাইতে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা বসে শুধু কোনওকিছু ‘দেখে’। দেখে মানে প্রায় চোখ দিয়ে প্রকৃতিকে আকন্ঠ পান করে। ‘গিরগিটি’-র মতো প্রায় পঁচিশ পাতার একটা দীর্ঘ গল্প দাঁড়িয়েই আছে, একজনের দেখা আর ভাবার ওপর। একজন বাইশ বছরের মেয়ে স্বামী অফিস বেরিয়ে গেলেই কুয়োতলায় চলে গিয়ে প্রকৃতি দেখে, তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয় আর নিজের শরীরের সঙ্গে প্রকৃতিকে মিলিয়ে দেখে। আবার ‘সামনে চামেলি’ গল্পেও একটি সাতাশ বছরের পঙ্গু ছেলে কাজ ফেরত বাড়ি না গিয়ে, ক্ষুধার্ত শরীরে শ্বাস টেনে-টেনে ক্রাচে ভর দিয়ে একটি সুন্দর, নির্জন, অভিজাত রাধাচূড়া আর মে ফ্লাওয়ারে মোড়া রাস্তা দেখে। এ-দেখা ভোগীর মতো দেখা নয়, একজন প্রকৃত শিল্পীর মতো দেখা। চরিত্রদের এই ‘দেখা’কেই জ্যোতিরিন্দ্র ন্যারেট করেন খুব বিস্তারে। আপাত ঘটনাবিহীন ভঙ্গিতেই লেখক নির্মাণ করেন তাঁর আখ্যান। অল্প সংখ্যক পাঠক এই নেশায় বুঁদ হলেও বেশিরভাগ গল্পপিপাসী পাঠক তাঁকে একারণেই সরিয়ে রাখেন।

আরও পড়ুন: দু-দশক বাদে নিজের লেখা সংশোধন করেছিলেন মতি নন্দী! লিখছেন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়…

‘আলো জ্বালবে-আমার হৃদয়মন-আমার অন্তরাত্মা উচ্চকিত করে সেই আশ্চর্য সুন্দর আলো জ্বলে না ওঠা পর্যন্ত আমায় এভাবে বসে থকতে হবে। কেননা এখনও আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। উপলব্ধি করতে পারছি না-হয়তো কলম চালিয়ে যাব- এই অবস্থায়ও অক্ষর বসিয়ে বসিয়ে গুচ্ছের সাদা পাতা ভরিয়ে তুলতেও পারব-কিন্তু সে কি লেখা হবে? তা আমার লেখা হবে না যে লেখা সবাই লেখে সে লেখা লিখতে বসে আমি লজ্জা পাই।’ এই কথাগুলো বলে জ্যোতিরিন্দ্রের ‘অমর কবিতা’ গল্পের নায়ক। যে লেখকের মতো লেখক হতে চায়। বাজারি ব্যাপারে যার চূড়ান্ত অনীহা। যে বুঝে গেছে সাহিত্য আর টাকার সম্পর্ক কতটা ঘৃণ্য। তার বই বিক্রি হয় না, লাইব্রেরিতে মেলে না, তার লেখা নিয়ে কোনও সিনেমাও হয় না। কিন্তু এই গল্পকারের গর্ব, যে সামান্য ক’জন পাঠক তার বই পড়ে, তারা আর্টের যথার্থ অনুরাগী, সাহিত্যের সত্যিকারের পাঠক। তারা সাহিত্যকে বিনোদনের সামগ্রী মনে করে না। তাই সে উপোসে থাকে, কলম কামড়ায়। ‘সাহিত্যকে কোনো কাজে না লাগিয়ে, আমিই সাহিত্যের কাজে লেগে আছি।’ এই লেখক নিজেকে ক্ষয় করে দিচ্ছে, নিঃশেষ করে দিচ্ছে। অন্ধকারই তার কাছে আশীর্বাদ। কারণ ‘মাটির অন্ধকার গর্ভে বীজ অঙ্কুরিত হয়, মাতৃজঠরের অন্ধকারে ভ্রূণ সৃষ্টি হয়।’

কথাগুলো শুধু কথক জ্যোতিরিন্দ্রের নয়, লেখক জ্যোতিরিন্দ্রের-ও। যিনি কোনওদিন প্রচলিত ছকের গল্প লিখতে চাননি। মহাশ্বেতা দেবী যাঁকে বলেছেন, ‘বাংলা যুক্তফ্রন্টের নির্দলীয় প্রতিনিধি’। সকলের মাঝে থেকেও যিনি নিজের মুদ্রাদোষে ছিলেন একলা। সমসময়েই কোনও গোপন উৎস থেকে তিনি খুঁজে পেতেন বাঁচার আনন্দ। যে-আনন্দের অনেকটাই তিনি পেতেন তাঁর একান্ত নিজস্ব অর্জন থেকে। আসলে তিনি কোনওদিনই পরচুলা পরতে চাননি, রাইচরণের বাবরির মতো নিজস্ব বাবরির স্বকীয়তা নিয়ে তিনি শিল্পসৃষ্টি করতে চেয়েছেন। সে-কারণে পঞ্চাশ বছর ধরে প্রচুর গল্প, উপন্যাস লিখেও বিশেষ কোনও সাহিত্য গোষ্ঠীভুক্ত হননি তিনি। একনামে তাঁকে অনেকেই চেনেন না। এই ‘স্বকীয়তার’ কারণেই হয়তো তাঁকে চলে যেতে হয়, সরে যেতে হয়, সরকারি-বেসরকারি কোনও পুরষ্কার , প্রচার ও জনপ্রিয়তা ছাড়া। ‘বাংলার লেখক সমাজ অশ্লীল বলে, একজন লেখকের এমন ভাগ্য ঘটে লেখক সমাজেই।’ ধীমান দাশগুপ্তের কথাটি অপ্রিয় হলেও বড্ড বেশি সত্যি।

১৯৭৫-এ প্রকাশিত তাঁর আত্মকথনে লেখক বলেছেন, ‘পরবর্তী জীবনে একটা গল্প লিখতে আমি দু-মাসের বেশি সময় নিয়েছি। ইচ্ছে করে। কাটাকুটি, মাজাঘষা, অদলবদল করা যেন আর শেষ হতো না। আমার পাণ্ডুলিপির চেহারা দেখে অনেক সম্পাদক ভয় পান।’ সাহিত্যের বাজার বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে তিনি জোর দিয়ে বলতে পেরেছিলেন, ‘নিজের রচনার ভালোমন্দ যাচাই করতে গিয়ে শিল্পী যত বেশি বাইরে তাকাবেন তত বেশি ঠকতে হবে…। প্রত্যয়ের হাল শক্ত করে ধরে হাজার রকম মতামতের ঢেউয়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া শিল্পীর আর কিছু করার আছে বলে আমি অন্তত মনে করিনা।’ এই প্রত্যয়ের জোরেই তিনি স্রোতে গা না ভাসিয়ে নিজের মতো এগিয়ে গেছেন। যে-কারণেই তিনি কিছুটা খাপছাড়া, পাঠকবর্গও সীমিত।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীকে নিয়ে যেটুকু সমালোচনা হয়েছে, তাতে বেশিরভাগ সমালোচকই মনে করেছেন তিনি মানুষের অবচেতন, যৌনতা আর অবক্ষয় নিয়েই লিখেছেন। এযাবৎ সমালোচনার সিংহভাগ জুড়ে এ-প্রসঙ্গই বারবার চর্চিত হয়েছে। কমলকুমার মজুমদার তাঁর গল্পগুলিকে আখ্যা দেন ‘জৈব-চেতন গল্প’ বলে। আর নির্দ্বিধায় বলেন, ‘মানুষ আহার-নিদ্রা-মৈথুনশীল বলেই তাঁহার সকল ক্ষেত্রে মনে হইয়াছে।’ সমালোচক শান্তনু রায়ও বলেন, জ্যোতিরিন্দ্রের ব্যাপারে পাঠকের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ‘তিনি বড় বেশি যৌনবিকৃতির ভক্ত।’ লেখকের নিজের কথায় অবশ্য, ‘মধ্যবিত্তের সেক্স এবং অবক্ষয় নিয়ে কিছু কিছু গল্প আমি লিখেছি, কিন্তু শুধু এই নিয়েই আমি গল্প লিখেছি বললে কথাটা কি ঠিক হল?…আমি যা দেখি তা হলো সৌন্দর্যবোধ।…সেক্স এবং অবক্ষয়কে ছাড়িয়ে আমার ভেতরের এক সৌন্দর্যবোধ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে।’ সমালোচকদের একটা বড় অংশ মনে করেন তাঁর লেখার মূল সুর মরবিডিটি। আমাদের মনে হয় এধরনের সমালোচনা একপেশে। একপেশে বললে কম বলা হয়। বলা ভাল মারাত্মক। কারণ তা লেখক প্রতিভার আংশিক মূল্যায়ন। আর এই অর্ধসত্য ভয়ংকর। এই সমালোচনাগুলো সম্পূর্ণ সরিয়ে দিতে বলছি না। তাঁর অনেক গল্পেই মধ্যবিত্তের ক্ষয় অবক্ষয়ের কথা এসেছে। যৌনতাও বড় বিষয় হিসেবে হাজির হয়েছে। কিন্তু সেই লেখাগুলোই বড় মাপের; তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে যেখানে এই দু’য়ের সঙ্গে মিলেছে সৌন্দর্যবোধ। এখানেই জ্যোতিরিন্দ্রের নিজস্বতা। কোনও ছকে বাঁধা সেক্স, ডেকাডেনস বা সমাজচেতনার ফর্মূলা তাঁর হাতে নেই। তিনি বিশুদ্ধ শিল্পী।

কোনওরকম বদ্ধতা, জড়তা থেকে মুক্তি পেতে সৌন্দর্য তৃষ্ণাকেই হাতিয়ার করেন তিনি। তাই পোস্টমাস্টার দৈনন্দিনতা থেকে মুক্তি পায় বৃষ্টির সৌন্দর্যে, আবার ঝামাপুকুরের সংসার থেকে সমুদ্রের বিশাল মহিমাময় সোন্দর্যে মুক্তি পায় আর-একজন মানুষ। শুধু প্রকৃতি দেখে প্রকৃতির সংসর্গ সান্নিধ্যে মুক্তি নয়, মুক্তি নিজেই প্রকৃতি হয়ে ওঠে। বিষ্ণু দে যেমন বলেছিলেন, দুরারোগ্য সত্তার ব্যারামের উপশম শুধু ওষুধ-বিষুধে হবে না:

‘এ রোগের বিধান আকাশে,

পৃথিবীতে, বনষ্পতি, ওষধিতে, ক্ষেতে মাঠে ঘাসে,

পাহাড়ে, নদীতে, বাঁধে, গোবরের অন্তরে প্রান্তরে…’

তাই ‘বনের রাজার’ দাদু বনের গাছ হয়ে ওঠে, আবার ‘গিরগিটি’র মায়া আর ভুবন সরকার একে অন্যকে ভাবে মাদার গাছ আর ডালিম গাছ। সৌন্দর্য মুগ্ধতায় মায়া সাংসারিক আবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে যায়। রক্তপিপাসু ভুবন জরা থেকে মুক্তি পায়। তাঁর গল্পের একাধিক আপাত মিসফিট চরিত্রগুলো কিন্তু কোনও-না-কোনও বাদাম বা ঝাউ বা ইউক্যালিপ্টাস গাছের তলায় দাঁড়িয়ে দুদন্ড হাফ ছেড়ে নেয়।

তাঁর অনেক গল্পেই মধ্যবিত্তের ক্ষয় অবক্ষয়ের কথা এসেছে। যৌনতাও বড় বিষয় হিসেবে হাজির হয়েছে। কিন্তু সেই লেখাগুলোই বড় মাপের; তাঁকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে যেখানে এই দু’য়ের সঙ্গে মিলেছে সৌন্দর্যবোধ। এখানেই জ্যোতিরিন্দ্রের নিজস্বতা।

আসলে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী বিশুদ্ধ শিল্পী। তাঁর মতো এমন রূপ সম্পর্কে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল, রূপপিপাসু লেখক বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তাঁর সাহিত্যরচনা ব্রতের পিছনে বিশেষ কোনও সামাজিক দায়বদ্ধতা ছিল না। তাই তিনি সাহিত্যকে সমাজ বিশুদ্ধিকরণের দাওয়াই ভাবতে চান নি কখনওই। তীব্র সৌন্দর্যবোধকে তিনি গল্পে অবয়ব দিয়েছেন। আর তাতেই গল্পকার হিসেবে হয়ে উঠেছেন বিশিষ্ট আর স্বতন্ত্র।