কলকাতা ও লখনঔ প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত দুই শতাব্দী-প্রাচীন জনপদ। দু’য়েরই ইতিহাস সমৃদ্ধ, যোগাযোগ নিবিড়। বর্তমানে দেশজুড়ে বেড়ে চলা রাজনৈতিক বিদ্বেষ এই ব্যবধানে খানিক থাবা বসালেও, গরিমার ঐতিহ্য অক্ষুন্নই থেকেছে।

ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু বাঙালি, প্রাচীনকে সঙ্গী করে বহমান কালের স্রোতে সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার আঁকড়ে থেকেছে। পারেনি ধরে রাখতে সবটুকু, থামেনি তবু। সমৃদ্ধ অতীত উলটেপালটে বাঙালি মননে নাড়া দিয়েছেন কখনও হুতোম, কখনও শ্রীপান্থ। হালের সুদীপ্ত মিত্র কিংবা ইতিহাসবিদ রোজি লিউলিন জোন্স শিকড়ের সন্ধানে পূর্বসূরিদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন মাত্র।

আরও পড়ুন: কলকাতায় ক্রমশ ছেয়ে যাচ্ছে বিরিয়ানির দোকান! পেছনে লুকিয়ে কী রসহ্য? লিখছেন সৌমিত দেব…

সালটা ১৮৫৬। সদ্য স্বভূমে সিংহাসনচ্যুত নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্। লখনঔয়ের কোনও প্রাসাদে অন্তরালে কাটাতে পারতেন নির্ঝঞ্ঝাট জীবন। ভোগ করতে পারতেন কোম্পানি কর্তৃক প্রদেয় বিরাট অংকের পেনশনের সুবিধা। তা না করে ভেসে পড়লেন নৌকায়, লক্ষ্য কলকাতা। উদ্দেশ্য, কাউন্সিলের কর্তাদের কাছে তদবির করে রাজ্যপাট ফিরিয়ে নেওয়া। সফল না হলে যাবেন লন্ডনে, রানী ভিক্টোরিয়ার কাছেও। আদতে, ইংরেজদের ‘ন্যায়পরায়ণ’ ভাবমূর্তি নিয়ে নিঃসংশয় ছিলেন নবাব। ১৮৫৬ সালের মে মাসে, কলকাতার নদীতীরে নোঙর করল জেনারেল ম্যাকলিওড নামে এক বিলাসবহুল তরী। আরোহী আওধের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ্। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসির ঔপনিবেশিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার বলি হয়ে প্রায় ৯ বছরের রাজ্যপাট চুকিয়ে বিদ্ধস্ত সম্রাট এসে পৌঁছলেন গঙ্গাতীরে। ইংল্যান্ডে রানীর দপ্তরে পাড়ি দেওয়ার আগে কলকাতা ছিল সাময়িক বিরতি স্থল। সেই বিরতি যে নির্বাসনের রূপ নেবে, সে-বিষয়ে একেবারেই অবগত ছিলেন না নবাব।

ওয়াজিদ আলী কোথায় অবতরণ করেছিলেন সেই নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কেউ-কেউ মনে করেন এটি বর্তমান গার্ডেনরিচে চক্ররেলের লাইন সংলগ্ন ‘ভূত ঘাট’। অথবা কারুর মতে, এটি আসলে মেটিয়াবুরুজের ‘বিচালি ঘাট’ কিংবা ‘দহি ঘাট’। যদিও ইতিহাসবিদ রোজি লিউলিন জোনস, তাঁর ‘লাস্ট কিং ইন ইন্ডিয়া’ বইতে প্রিন্সেপ ঘাটকে নবাবের প্রথম পদচিহ্নের ধারক তকমায় অভিহিত করেছেন।

ইতিমধ্যে রাজার স্বাস্থ্যের ঘোর অবনতি হয়েছে। নৌকায় দীর্ঘ আমাশয়ে শরীর দুর্বল। অগত্যা বাধ্য হলেন নামতে। তখন গঙ্গাতীরে ইউরোপীয়দের বাস। নদীর পাড় ধরে প্রায় আড়াই মাইল বিস্তৃত সুসজ্জিত বাগানঘেরা অট্টালিকা। ব্রিটিশদের এই বাগানকে কেন্দ্র করেই জনপদের নাম হয় ‘গার্ডেনরিচ’, যাকে ঘিরে গড়ে ওঠে নবাবের ‘ছোটা লখনঔ’। ওই অংশে মোট ১৩টি বাংলো ছিল, যেখানে ক্ষমতাচ্যুত রাজার স্থান হয় ১১ নম্বরে। একসময় এটি আবার সুপ্রিম কোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স পিলের বাসভবন ছিল।

অনেকে মনে করেন হিন্দুস্থানী থিয়েটারের প্রথম নাট্যকার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ। তখনও তিনি সিংহাসনে আসীন হননি, ১৮৪৩ সালে ভাই সিকন্দর হাসমতের সম্মানে আয়োজিত হচ্ছে জলসা। ওয়াজিদ আলীর নিজের লেখা নাটক ‘রাধা কানহাইয়া কা কিস্সা’ মঞ্চস্থ হল, যা ছিল প্রথম আধুনিক উর্দু নাটক।

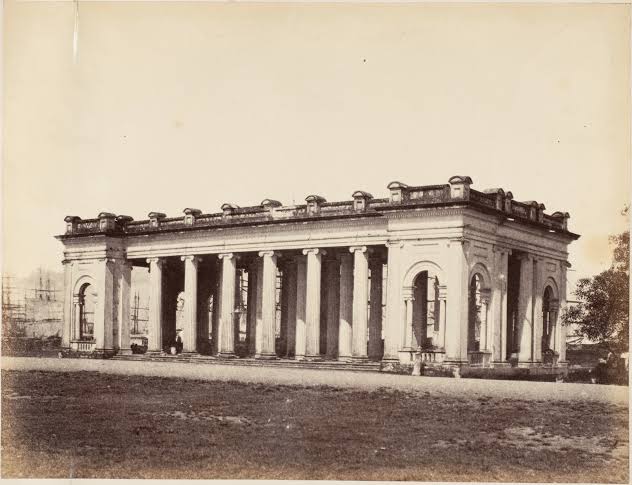

সে-সময়ে গঙ্গা-লাগোয়া এই গোটা সম্পত্তির মালিকানা ছিল বর্ধমানের মহারাজা চাঁদ মেহতাব বাহাদুরের, মাসিক ৫০০টাকার বিনিময়ে নবাব এখানে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তীতে পার্শ্ববর্তী দু’টি ভবনের সঙ্গে গোটা সম্পত্তিটি কিনে নেন ওয়াজিদ আলী। নামকরণ করা হয় সুলতান খানা, আসাদ মঞ্জিল ও মুরাস্যা মঞ্জিল। স্ট্র্যান্ড রোডের মেটক্যাফ হলের আদলে তৈরি এই ভবনটি ছিল ক্রুশাকৃতির এবং একেকটি স্তম্ভ ছিল ৩৬ ফুট উঁচু। প্রথমে যেহেতু ইউরোপীয়দের বাসস্থান হিসেবে তৈরি হয়েছিল, তাই নবাবের বসবাস উপযুক্ত করার প্রয়োজনে বেশ কিছু নির্মাণ নতুন করে করা হয়। ওয়াজিদ আলী নীচের তলার একটি কক্ষকে ব্যক্তিগত ইমামবারার রূপ দেন। পাশাপাশি অন্তর্বর্তী প্রাঙ্গনেই একটি মসজিদ তৈরি হয় মহারাজের নির্দেশে। বাড়ির বারান্দা থেকে বিস্তৃত হুগলি নদীর এক মনোরম চিত্রপট দৃশ্যমান হত, যা নবাবকে ফিরিয়ে নিয়ে যেত লখনঔয়ের গোমতীর ধারে। স্মৃতিমেদুর মহারাজের হাতে জন্ম নিত কত সহস্র বিরহের আখ্যান। অনেকে মনে করেন হিন্দুস্থানী থিয়েটারের প্রথম নাট্যকার নবাব ওয়াজিদ আলী শাহ। তখনও তিনি সিংহাসনে আসীন হননি, ১৮৪৩ সালে ভাই সিকন্দর হাসমতের সম্মানে আয়োজিত হচ্ছে জলসা। ওয়াজিদ আলীর নিজের লেখা নাটক ‘রাধা কানহাইয়া কা কিস্সা’ মঞ্চস্থ হল, যা ছিল প্রথম আধুনিক উর্দু নাটক। ধর্মে ইসলাম হয়েও তিনি ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর। যমুনাতীরের স্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় শ্রীকৃষ্ণের লীলাকাহিনী ছিল সম্রাটের বহু লেখনীর অনুপ্রেরণা। কৃষ্ণের রাসলীলা থেকেই লখনঔয়ে ‘রহস’-এর সৃষ্টি। ব্রজ অঞ্চলে কৃষ্ণের জীবন নিয়ে প্রচলিত নৃত্যের সঙ্গে ওয়াজিদ আলীর নিজস্ব কত্থক, নৃত্যের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। তাঁর লেখা নৃত্যকলা সংক্রান্ত সচিত্র গ্রন্থ ‘মুসাম্মি বা বাণী’-তে কত্থক ছাড়াও ৩৬টি স্বতন্ত্র নৃত্যকলার উল্লেখ রয়েছে। তিনি সেগুলিকে মোর-পাঙ্খী, ঘুঙ্ঘট, সালামী, মুজরা ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। বইটিতে মঞ্চের জটিলতাগুলিকে শনাক্ত করে নৃত্যশিল্পীর পোশাক, অলংকার ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও বিশদে ব্যাখ্যা করা রয়েছে। বইটি সে-সময়ে মেটিয়াবুরুজে লিথোগ্রাফ করে ছাপা হয়। ভিক্টোরিয়াতে বর্তমানে বইটির পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট গল্পের উপর ভিত্তি করে এই ‘রহস’ নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ হত। মেটিয়াবুরুজে থাকাকালীন ১৮৫৯-১৮৭৫-এর মধ্যে ওয়াজিদ আলী আয়োজিত প্রায় ২৩টি জলসার উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়াও ১৮৬১ থেকে মেটিয়াবুরুজে নিয়মিত ‘রাধা কানহাইয়া কা কিসসা’ মঞ্চস্থ হয়েছে। এমনকী ১৮৬৭ সালে হোলির দিন স্বয়ং মহারাজ নর্তকীর বেশে নৃত্য পরিবেশন করেন। নিজের গলায় গেয়ে শোনান ঠুমরিও। বহু সংগীতজ্ঞ তাঁর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন।

আদতে নবাবের দাক্ষিণ্যে মেটিয়াবুরুজ হয়ে উঠেছিল নৃত্যকলা ও ধ্রুপদী সংগীত চর্চার প্রাণকেন্দ্র। যেখানে ধর্মীয় বিভেদ ভুলে সর্বোচ্চ আসন লাভ করে শিল্পচর্চা। কত্থকের শিকড় প্রাচীন ভারতের রামায়ণ-মহাভারত হলেও সযত্নে তাঁকে আপন করেছিলেন নবাব। তেমনই উত্তর ভারতীয় ঠুমরিকে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন মহানগরীর বুকে। শোনা যায় সৌরিন্দ্রমোহন ঠাকুর লখনঔ ঠুমরির টানে ছুটে যেতেন পাথুরিয়াঘাটা থেকে মেটিয়াবুরুজ। নবাবের দরবার আলো করে থাকতেন যদুভট্ট থেকে অঘোরনাথ চক্রবর্তী। তাঁর নিজের লেখা বহু বিখ্যাত গান রয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের ছবির দৌলতে আমরা নবাবের লেখা বিখ্যাত গান ‘যব ছোড়ে চলে লখনৌ নগরী’ প্রত্যেকে শুনলেও, অন্যান্য গান নিয়ে চর্চা কিঞ্চিৎ কমই হয়। শিল্প-সংস্কৃতির পরিসর ছেড়ে দিলেও খাদ্যরসিক বাঙালি যে-কারণে নবাবের কাছে ঋণী থাকবে, তা হল বিরিয়ানি। মনপ্রাণ জুড়িয়ে যাওয়া নিদারুণ নাসিকা-স্নানের পর, সরু চালের ধোঁয়া ওঠা ভাত সরিয়ে তুলতুলে মাংসর সন্ধান করতে গিয়ে— পাত আলো করে থাকা লালচে-গোল বস্তুটির রাজকীয় উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা, ফুডভ্লগার বাঙালির উচিত প্রতিবার আলুর প্রথম কামড়টা নবাবকে উৎসর্গ করা। কাবাবের কথাই বা ভুলি কী করে! জর্দা মেশানো পান খেয়ে দাঁত ক্ষয়ে যাওয়া নবাব আদেশ দিলেন এমন আমিষ পদ রন্ধনের, যা মুখে দিলে গলে যায়। অগত্যা খানসামারা ১৬০ ধরণের মশলা সহযোগে হাজির করলেন গালৌটি কাবাব। মহারাজ স্বাদ ও দাঁতের সাথে আপস না করেই চালান করলেন মুখে। বাঙালির খাদ্যতালিকায় জন্ম নিল আর-এক ‘হিডেনজেম। বন্ধুর প্যাঁক, ইনক্রিমেন্টে বিষম, প্রেমে ছ্যাঁকা, গিন্নির ঝাড় ইত্যাদি খেয়েও যে-জাতি জেলুসিল হাতড়ে ফুডভ্লগিংকে জাতীয় পেশার মর্যাদা দেয়, তাদের একবার হলেও মহারাজের চরণে মাথা ঠেকানো উচিত। নবাবের ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা ছিল, যা ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন আলিপুর চিড়িয়াখানারও আগে তৈরি। এমনকী প্রথম যখন আলিপুর চিড়িয়াখানা শুরু হয়, নবাবের পশু সংগ্রহশালা থেকে বেশ কিছু জন্তু সেখানে স্থান পায়। আদতে আত্মবিস্মৃত জাতির এহেন সাংস্কৃতিক ইতিহাস অনেকটাই হারিয়ে গেছে। লখনঔ থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে তাঁদের প্ৰিয় নবাবকে অনুসরণ করে যাত্রা করেছিল প্রায় ৬,০০০-এরও বেশি মানুষ। তারমধ্যে ছিল পাইক, পেয়াদা, খানসামা, বরকন্দাজ, দর্জি, পানওয়ালা, দোকানদার এমনকী তাঁদের পরিবারও। মেটিয়াবুরুজ ও গার্ডেনরিচকে তৈরি করা হয়েছিল লখনঔয়ের আদলে। একটা সমান্তরাল সংস্কৃতি গড়ে ওঠে ও মিশে যায় শহরের বুকে। মেটিয়াবুরুজে ঘুড়ি ওড়ানোর ঐতিহ্য বাঙালি আপন করে। লখনঔয়ের বিখ্যাত সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ শুরু হয় মেটিয়াবুরুজে। শহরের বহু বিখ্যাত দর্জির আবাস এখনও এই অঞ্চলে। তবে সেই সময়কার ঐতিহাসিক স্থাপত্যের খুব একটা অস্তিত্ব আর বর্তমানে টিকে নেই। যতটুকু যা আছে, মলিন হচ্ছে কালের নিয়মে। আয়রন গেট লাগোয়া শাহী মসজিদটি এখনও টিকে আছে। আশেপাশের অনেক জমি অবৈধ অধিগ্রহণ হলেও সার্কুলার গার্ডেনরিচ রোডের ইমামবাড়াটিও জ্বলছে টিমটিম করে। এছাড়াও রয়েছে ওয়াজিদ আলী ও বেশ কিছু বংশধরের সমাধি, যা মেটিয়াবুরুজের সিবতাইনাবাদ ইমামবাড়ার অন্যতম আকর্ষণ। সর্বগ্রাসী ব্রিটিশরা তাঁর মৃত্যুর পর মুছে দিয়েছিল অনেককিছুই। পরবর্তীতে বাঙালিও কদর করেনি তেমন, হেলায় ক্ষয়িষ্ণু হয়েছে ইতিহাস। তবু কোনও এক সপ্তাহান্তে ঘনিয়ে আসা কালো মেঘের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে চক্ররেলের কামড়ায় দিব্যি চেপে দেখে আসা যায় পুরোনো কলকাতাকে। খুঁজে আসা যায় সমৃদ্ধ সংস্কৃতির আঁতুড়ঘর। মেটিয়াবুরুজ সংলগ্ন পশ্চিম শহরতলি শুনলেই একবিংশ শতকের নাক-কোঁচকানো জাতিবিদ্বেষকে উপেক্ষা করে খুঁজে আনা যায় অস্তমিত রাজমহিমার বিপুল আধার। এহেন স্বর্ণজ্জ্বল সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সকল জাতির উদ্দিষ্ট নহে। যতটুকু ক্ষম, আগলে রাখিই নাহয়…