ভোটের বাদ্যি

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয়ে কেন্দ্রে প্রথম অ-কংগ্রেসি সরকার আসার পর রাজ্যেও সিদ্ধার্থ রায়ের সরকারের পদত্যাগের দাবি উঠল। জোরদার হয়ে উঠল ওই দাবি। কেন্দ্র ভেঙে দিল সিদ্ধার্থ রায়ের কংগ্রেসি সরকার। এরপর ১৯৭৭-এর মাঝামাঝি পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার যে ভোট হল, তাতে সদ্যগঠিত বামফ্রন্ট জিতল মসৃণভাবেই। জ্যোতি বসু হলেন মুখ্যমন্ত্রী। নকশালপন্থীদের যে-অংশটি নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও গণসংগঠনের পথ বেছে নিয়েছিল, সেই গোষ্ঠীর সন্তোষ রানা, কারাগার থেকেই ওই ভোটে জিতলেন মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুর কেন্দ্র থেকে। ওই দলের আর-এক জেলবন্দি প্রার্থী লেবাচাঁদ টুডু নয়াগ্রাম কেন্দ্রে জিততে পারেননি। সে-সময়ে ভোটের আগে নকশালপন্থীরা জেল থেকেই এক বিবৃতি দিয়ে এই দু’টি কেন্দ্রে দলীয় প্রার্থীদের জন্য ভোট প্রার্থনা করে, বাকি আসনগুলিতে বামপন্থী প্রার্থীদের ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিল জনসাধারণকে।

সোভিয়েত রাশিয়া ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করেছিল। শুরুর বামফ্রন্টে সিপিআই ছিল না, ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পাশে ছিল, জরুরি অবস্থাকে সমর্থন করেছিল। এরপর রাজনৈতিক তৎপরতায় সিপিআই যখন বামফ্রন্টে যুক্ত হয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সিপিআই দলটির একাংশ ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেসকে সমর্থনে অবিচল থাকে, কংগ্রেসের সমর্থক শ্রীপদ অমৃত ডাঙ্গে ও তাঁর কন্যা রোজা দেশপাণ্ডে গঠন করেন অল ইন্ডিয়া কমিউনিস্ট পার্টি বা এআইসিপি (আরও পরে ইউনাইটেড কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া)। পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিকভাবে এই দলটির উপস্থিতি নজরে পড়ার মতো না থাকলেও, তখন ‘সপ্তাহ’ পত্রিকাটির সম্পাদক, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং ওই পত্রিকাটিতে তাঁর সঙ্গীসাথীরা ছিলেন এআইসিপির সমর্থক। ওই সময়ে, যখন সিপিআই তৎপর বামফ্রন্টে যোগ দেওয়ার জন্য এবং সপ্তাহ পত্রিকাটিতে তথা এআইসিসির খোঁচা ছিল চমকপ্রদ ও আকর্ষণীয়। সে-সময়ে একটি সংবাদপত্রে উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধে কয়েক দফা তুমুল বাকযুদ্ধ চালিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং অমিতাভ দাশগুপ্ত। মুখোরোচক এবং উপভোগ্য লেগেছিল ওই বিতর্ক, এই কারণেই এই বিষয়টি উল্লেখ করলাম।

১৯৭৭-এর ভোটের সময়ে সিপিআই(এম) দেওয়ালে ছড়া লিখেছিল— দিল্লি থেকে এল গাই/ সঙ্গে বাছুর সিপিআই। ইন্দিরার কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রতীক তখন গাই-বাছুর। ১৯৬৮/৬৯ সালেই সভাপতি নির্বাচন ঘিরে কংগ্রেস দু’ভাগ হয়েছিল। ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেস দলটিকে তখন কংগ্রেস(আই), আই ফর ইন্দিরা বা নব কংগ্রেস বলা হত। কংগ্রেসে অপর অংশটি পরিচিত ছিল কংগ্রেস (সংগঠন) বা আদি কংগ্রেস নামে। ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে যখন জানুয়ারিতে জনতা পার্টি তৈরি হয়, তখন ওই আদি বা সংগঠন কংগ্রেস জনতা পার্টিতে মিশে যায়।

১৯৭৭-এ পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচনী ইস্তাহারে বামফ্রন্ট জেলে-জেলে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। গণহত্যা, জেলে-জেলে বন্দিহত্যার তদন্ত ও বিচারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এই দাবিগুলি ছিল তৎকালে যুগের দাবি। ক্ষমতায় এসে বামফ্রন্ট সরকার গণহত্যা ও বন্দিহত্যা সমূহের তদন্তে কমিশনও বসিয়েছিল। ওই কমিশন তদন্ত রিপোর্টও দিয়েছিল। সাড়ে তিন দশকের ক্ষমতাকালে জ্যোতি বসু ও বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার ওই তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেনি। পরবর্তীকালে আর কোনও হেলদোল হয়নি। কথা হচ্ছে, প্রকৃতির মতো ইতিহাসও সক্রিয় ও নিষ্পত্তিপ্রবণ, সমস্ত হিসেব কড়ায় গণ্ডায় চুকিয়ে নেয়।

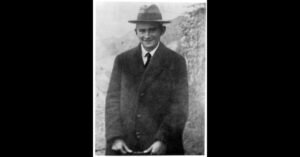

জ্যোতি বসু সরকার ক্ষমতা বসার পর এ রাজ্য সহ বিহার, অন্ধ্র, ও আরও দু’একটি রাজ্যের কারাগারগুলিতে রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তির দাবি উঠল। এপিডিআর সহ বেশ কিছু মানবাধিকার সংগঠনের সঙ্গে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক সংস্থা, নাট্যদল, লিটিল ম্যাগাজিন মিলে মিশে এই আন্দোলন সর্বাত্মক হয়ে উঠেছিল। মিছিল, পথসভা কলকাতা, আমাদের জেলা হুগলিতে জড়িয়ে গেলাম। গঠিত হয়েছিল বন্দি মুক্তি কমিটি। বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী ফরোয়ার্ড ব্লকের ভক্তিভূষণ মণ্ডল ছিলেন বন্দিমুক্তি আন্দোলনের ভেতরে। একে-একে মুক্তি পেলেন সন্তোষ রানা, জঙ্গল সাঁওতাল, কানু সান্যাল, অসীম চট্টোপাধ্যায়, আমাদের উত্তরপাড়া কলেজের পল্টুদা, অমর সেন প্রমুখ। বন্দিমুক্তি আন্দোলনের সময়ে আমার বন্ধু শ্যামলেন্দু বিশ্বাস ও শ্যামসুন্দর ভাওয়াল, ওরা শেওড়াফুলি থেকে ‘সংবর্ত’ নামে একটি কাগজ বের করত। ঠিক করল, বন্দিমুক্তি আন্দোলনের সপক্ষে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করা হবে। ওই সংকলনের জন্য সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা চাইলাম। সে-সময়ে বিলেতবাসী উৎপলকুমার বসুর ঠিকানাও চাইলাম সুনীলদার কাছে, কারণ চিঠি লিখে উৎপলদারও কবিতা চাইব, এই ভাবনায়। উৎপলকুমার বসু ছিলেন তখন আমাদের কাছে কিংবদন্তির কবি আমি ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে চমৎকৃত হয়েছিলাম স্লিপ লিখে সবুজ রেক্সিনে বাঁধানো উৎপলের ফিনফিনে ‘পুরী সিরিজ’ বইটি পেয়ে। টেবিলে বসে বইটির কেবল দু-চারটি কবিতা পড়েছিলাম…বাতাস শাসন করে ঢেউগুলি…সিনো, তুমি বাল্যে ছিলে কুকুরছানা…হায় সে-যুগে ছিল না জেরক্স, ছিল না ছবি তুলে রাখার মোবাইল! সুনীলদা আমাকে তাঁর ‘লোরকার মৃত্যু’ কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, উৎপল আর কবিতা লেখেন না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এও জানিয়েছিলেন, উৎপল শিগগির-ই ফিরে আসবেন।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর কর্ণাটকের চিকমাগালুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী জিতে সংসদে এসেছিলেন। ওই সময়ে কংগ্রেস দেওয়ালে লিখেছিল— রায়বেরিলি ভুল করেছে/ চিকমাগালুর করেনি/ সিপিএম জেনে রাখো/ ইন্দিরা গান্ধী মরেনি।

চাকরিও খুঁজছিলাম ওই সময়ে খুব। ওই সময়ে কলকাতা ফিরে এলেন উৎপল কুমার বসু। এ-খবরে মনে উত্তেজনা জেগে গেল। একদিন তিনি কফিহাউসে আসবেন জেনে, বিকেল গড়াতে আমরা সদলবলে টেবিলে-টেবিলে অপেক্ষারত ছিলাম। সন্ধে নামতেই, ওই তো তিনি!— উৎপল ঢুকলেন দরজা দিয়ে।

স্কুলে পড়াতে-পড়াতে আমার মন উসখুস করত। মনে হত, আমার মতো লম্ফঝম্ফ করা লোক শিক্ষক পদের যোগ্য নয়। ক্লাস নিতে-নিতে মনে হত, শিক্ষকদের মতো শান্তশিষ্ট নই আমি।

দেখে, আমি বড়ই নিরাশ হলাম। স্কুলের মাস্টামশাইটি যেন। ভেবেছিলাম সাহেবসুবো দেখতে হবেন। দেখলাম খাটো পাজামার ওপর হাফহাতা পাঞ্জাবি খাদি কাপড়ের। আমাদের মাঝে বসে হাসলেন। সাহেবি কেতা ওই একটুকুন,— তামাক ভরে পাইপ খেলেন।

এ-সময়ে শ্রীরামপুরের সুনীলদা, সুনীল মিত্র তাঁর ‘বিভিন্ন কোরাস’ পত্রিকাটির একটি সংখ্যা প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ সালে ইতালি গিয়েছিলেন ইতালি সরকারের আমন্ত্রণে। মুসোলিনির সঙ্গে তাঁর বৈঠক হয়েছিল। খুব বিতর্ক হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ মুসোলিনির প্রশংশা করায়। কিছু পরে দেশে সিএফ অ্যান্ড্রুজ, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনায় এবং ইউরোপ থেকে পাওয়া রোমাঁ রোলাঁ ও আরি বারব্যুসের চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে অবহিত হন। নিজের ভুলও বুঝতে পারেন। সুনীলদা কোনও জায়গা থেকে বারব্যুসের ওই সময়ের একটি চিঠি পেয়েছিলেন। ইংরেজিতে লেখা চিঠিটি ‘বিভিন্ন কোরাস’-এর জন্য আমাকে দিয়ে অনুবাদ করিয়েছিলেন।

সে-সময়ে একদিন সন্ধ্যায় বাড়িতে এলেন আমাদের স্কুলের স্যার নির্মলবাবু, কমার্সের টিচার। তখন স্কুলে-স্কুলে জীববিজ্ঞান পাঠে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছিল। আমি জুলজি পড়েছিলাম। নিজের স্কুল শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্সটিটিউশনে শিক্ষক পদে যোগ দিলাম। সেটা ১৯৭৭ সালের শেষ দিক। নিজের স্কুল। নতুন মাস্টারমশাইরা এসেছেন, আমাদের সময়ের মাস্টারমশাইরাও কয়েকজন ছিলেন। স্কুলে পড়াতে-পড়াতে আমার মন উসখুস করত। মনে হত, আমার মতো লম্ফঝম্ফ করা লোক শিক্ষক পদের যোগ্য নয়। ক্লাস নিতে-নিতে মনে হত, শিক্ষকদের মতো শান্তশিষ্ট নই আমি। পয়লা দিনেই হেডস্যার, তিনি নবাগত এবং আমার চেয়ে বয়সে ছোট, আমাকে বলে দিয়েছিলেন, চকরা-বকরা শার্ট পরা চলবে না। পরবেন প্লেন ফুল শার্ট, সব বোতাম এঁটে…