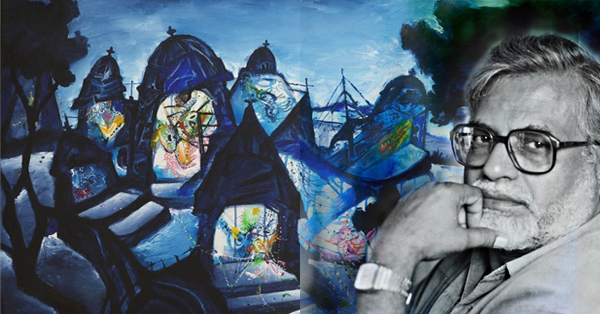

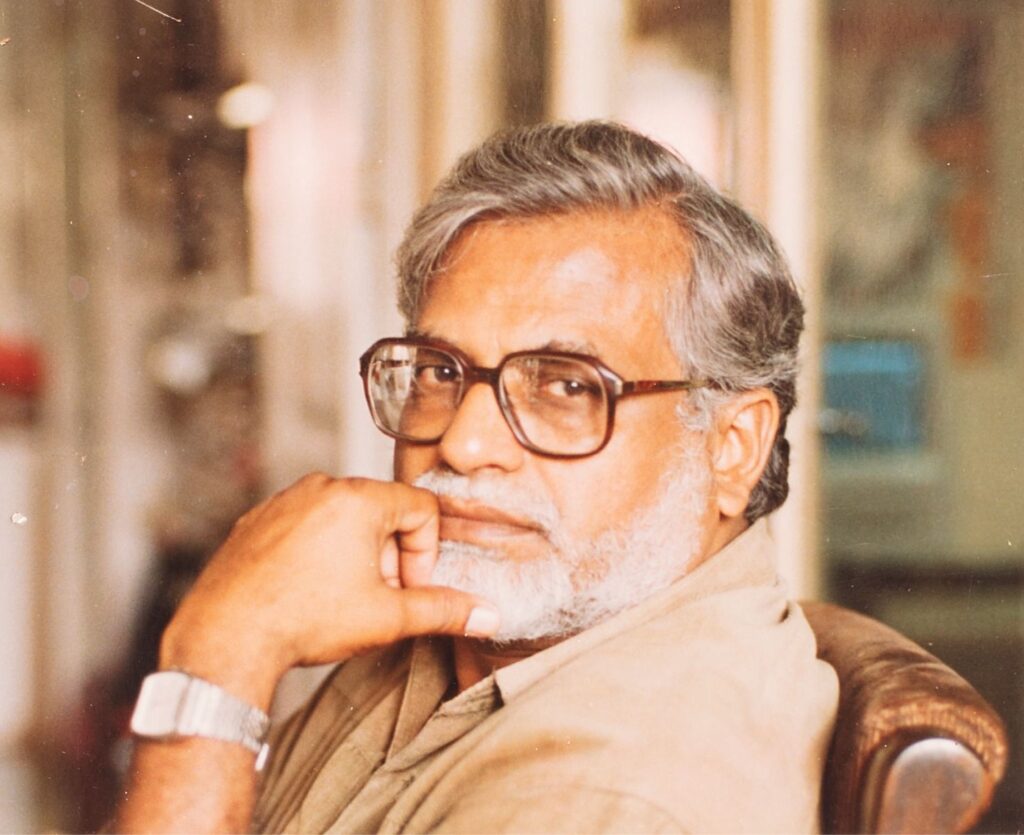

আশির মাঝামাঝি দাঁড়িয়েও ফেলে আসা কলকাতার দিনগুলো ভুলতে পারেন না তিনি। এখনও ঝরঝরে বাংলায় কথা বলে যান। কিছুদিন আগের এক পড়ন্ত বিকেলে ঔষ্ণীক ঘোষ সোম পৌঁছে গেছিল দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে চিত্রশিল্পী মনু পারেখের বাড়িতে। তাঁর বাড়ির লাগোয়া স্টুডিয়োটি ঘুরে দেখতে-দেখতে নানা কথা হয় তাঁদের। এবং শিল্পীজীবনের পাশাপাশি সেদিন আবিষ্কৃত হয় একজন আদ্যোপান্ত বাঙালিপ্রেমী মানুষ। সাক্ষাৎকারের ফরমালিটির বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত আড্ডার মেজাজে, সেইসব কথালাপ-ই প্রকাশিত হল ডাকবাংলা.কম পত্রিকায়।

আপনার ছবি আঁকা শুরুর দিনগুলোর কথা যদি একটু বলেন…

ছবি আঁকার প্রতি আমার ইন্টারেস্ট খুব ছোটবেলা থেকেই ছিল। আমি যখন ক্লাস ফোরে পড়ি, তখন একবার টিচার বললেন আমি ছবি আঁকব ব্ল্যাকবোর্ডে, বাকি স্টুডেন্টরা স্লেটে কপি করবে। সেটাই আমার একটা মস্ত বড় কনফিডেন্টের জায়গা দিয়েছিল; আমার মনে হত, আমি যেন একটা পিরিয়ডের জন্য টিচার হয়ে গেছি। সেটা একটা এক্সাইটমেন্টের জায়গা ছিল। হাই স্কুলে গিয়ে আমি এলিমেন্টারি ড্রয়িং ক্লাস জয়েন করেছিলাম। সেই সময়ে যিনি আমার আঁকার শিক্ষক ছিলেন, তিনি আমাকে খুব উৎসাহ দিতেন ছবি আঁকার জন্য।

এই সময়ে আপনার কাদের ছবির সাথে পরিচিতি তৈরি হচ্ছিল?

সত্যি বলতে কী, ওই সময়ে আলাদা করে কারওর ছবি বোঝার মতন ম্যাচুরিটি হয়নি আমার। যে-ছবিতে একটু ডেকরেশন বেশি থাকত, সেগুলি বেশি ভাল লাগত। রঙ্গোলি করতে বেশ ভাল লাগত মনে আছে।

আপনার ফরমাল আঁকার প্রশিক্ষণ তো বম্বেতে। সেই সময়ে বম্বে স্কুল অফ আর্টের একেবারে স্বর্ণযুগ। আপনার কাজের মধ্যে তার প্রতিফলন কীভাবে হয়েছিল?

আমি যে-স্কুলে ছিলাম, জে জে স্কুল অফ আর্ট, সেটা খানিকটা কনজারভেটিভ ছিল। সেখানে টেকনিকের উপর খুব জোর দেওয়া হত। এস ভি পার্সেকর নামের একজন প্রফেসর ছিলেন আমাদের, আমার কাজে তার একটা বড় প্রভাব রয়েছে। এখনও কাজ করতে গিয়ে আমার তার কথা খুব মনে পড়ে। যে-কোনও ক্ষেত্রে এই ধরনের ইনফ্লুয়েন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে আমার মনে হয়। ভাগ্যক্রমে আমি এমন একজন শিক্ষককে পেয়েছিলাম।

সে-সময়ে শান্তিনিকেতনে শিল্পচর্চার যে-ধারা চলছিল, তার সঙ্গেও তো আপনার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল…

প্রথমদিকে ছিল না। বম্বেতে স্কুল অফ আর্টে পড়া শেষ করে যখন চাকরি করতে গেলাম, তখন আমার ইন্টারেস্ট ছিল রবীন্দ্রনাথের কাজ নিয়ে। তাঁর কাজ দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই সব দিনে সেটা খুব একটা সহজ ছিল না। যখনই শান্তিনিকেতনে যেতাম, মানিদার (কে জি সুব্রহ্মণ্যন) ইনশিওরেন্স দিয়ে কিছু পারমিশন পেতাম। তখনকার দিনে কিন্তু এই ধারণাটা খুব একটা পপুলার ছিল না যে রবীন্দ্রনাথ ভাল ছবি আঁকতেন। লোকে বলত, তিনি ভাল ডুডলিং করেন! (হাসি)

রবীন্দ্রনাথের ছবির কোন দিকগুলো আপনাকে বিশেষভাবে ভাবাত?

ওঁর ছবির যে হিউম্যান কোয়ালিটি ছিল, সেটা আমাকে খুব টানত। তখনকার দিনে আমি থিয়েটারও করতাম। গুজরাটিতে যখন ওঁর নাটক ‘মুক্তধারা’ অভিনীত হয়েছিল তখন আমি তাতে সেট ডিজাইনিং-এর কাজ করেছি, আবার অভিনয়ও করেছি। ওই নাটকে আমি বিশ্বজিতের রোল করেছিলাম। আমার বয়স তখন সম্ভবত ২৪ আর বিশ্বজিতের বয়স নাটকে আশির কাছাকাছি হবে। এভাবেই বাংলার সাথে আমার একটা গভীর যোগাযোগ তৈরি হয়েছিল। বম্বেতে যাওয়ার পরে আমি আনন্দম ফিল্ম সোসাইটিতে মেম্বার হয়েছিলাম। তখনও বেশ কিছু বাংলা চলচ্চিত্র দেখেছি। দু’বছর অফিসে কাজ করার পর আমি কলকাতায় ট্রান্সফার পাই। ফিল্ম সম্বন্ধে বেশি কিছু জানতাম না, তবুও সেই সব ছবিগুলো দেখে আমার খুব এক্সাইটমেন্ট হত।

কলকাতা প্রসঙ্গে আবার পরে ফিরছি। রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে কথা হচ্ছিল… তাঁর ছবিতে রং ব্যবহারের একটা বিশেষত্ব আছে, যেটা তাঁর ছবির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আপনার ছবিতেও বারবার দেখেছি আপনি রং নিয়ে নানারকম চমকপ্রদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে উৎসাহী ছিলেন, এটা কি কোথাও তার প্রভাব বলে আপনার মনে হয়?

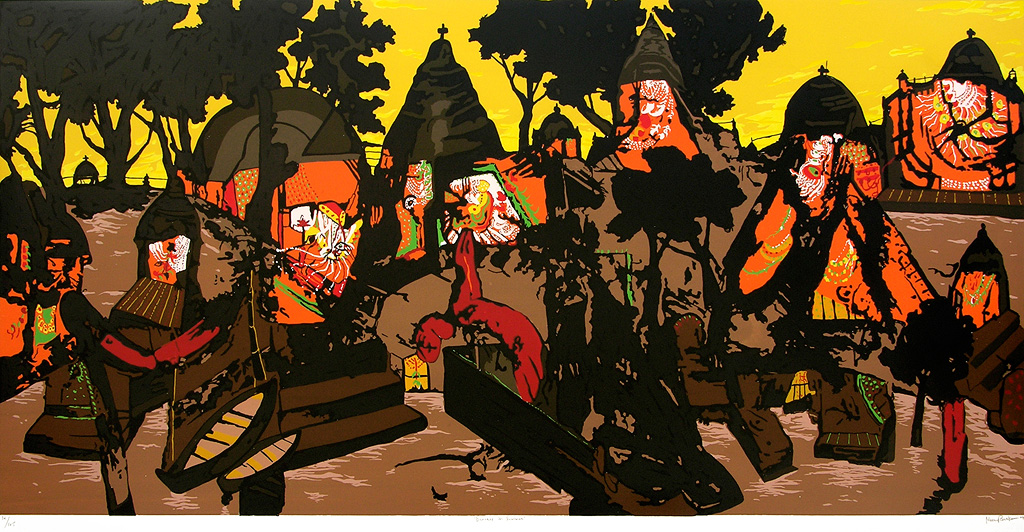

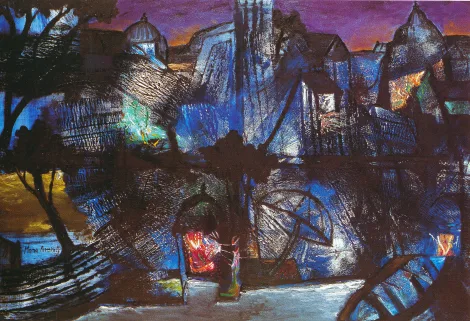

রং না বলে আমি বলব লাইট। বিশেষত উনি যখন ল্যান্ডস্কেপ আঁকতেন, তখন আকাশের ঔজ্জ্বল্য আর জলের উপরে তার প্রতিবিম্ব খুবই ইন্টারেস্টিং লাগত। এই ইনফ্লুয়েন্স তো অবশ্যই কাজ করেছে। তারপরে আমি বেনারস গিয়ে এটা আরও গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

একটু আগেই বললেন, থিয়েটারের সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক ছিল এবং সেটা বেশ দীর্ঘদিনের…

হ্যাঁ। আমার মনে হয়, থিয়েটারের সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই আমার চিত্রকর জীবনে লাভ হয়েছে। যদি আমি থিয়েটারে সেট ডিজাইন না করতাম, তাহলে বেনারসের ছবিগুলো আঁকতে পারতাম না। ধরো, থিয়েটারে দু’জন কথা বলছে, বলতে-বলতেই একজন বলল সে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে, শুধু ডায়লগে সেটা প্রকাশ করাই যায় কিন্তু তার সঙ্গে তো কিছু একটা লাগবে জঙ্গল বানানোর জন্য। কিছু না-হোক, অন্তত একটা প্রতীকী গাছ তো লাগবেই। তো তুমি শুধু একটা গাছ দিয়েই জঙ্গল বুঝিয়ে দিতে পারলে। এই মিনিমালিস্টিক এলিমেন্টগুলো আমাকে আঁকার ক্ষেত্রে খুব সাহায্য করেছে।

রবীন্দ্রনাথের নাটকেও সেটের একটা অন্যরকম ভূমিকা থাকত, একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্যাপার…

একদমই তাই। ‘মুক্তধারা’র সেই যন্ত্রটা বানানোর কথা মনে পড়ে। সেটা একেবারেই অন্যরকম অভিজ্ঞতা ছিল।

আপনি সাতের দশকের উত্তাল সময়ে কলকাতায় ছিলেন। এই সময়টা কীভাবে আপনার শিল্পীমনে ছাপ ফেলেছে?

আমি তেমন রাজনৈতিক লোক নই। ওইজন্যে আমি ঠাট্টা করেই বলি, দশ বছর কলকাতায় থেকেও আমি কমিউনিস্ট হতে পারলাম না। তবে কলকাতার একটা আন্ডার কারেন্ট রয়েছে, যেটা আমাকে খুব ভাবাত। আরেকটা মজাদার দিক হল, কলকাতায় মানুষজন একদিকে খুবই পলিটিক্যালি কনসাস, আবার অন্যদিকে তারা আধ্যাত্মিক। খুব ইন্টারেস্টিং! কলকাতার কথা বললে আরেকটা জিনিস মনে পড়ে, সেটা হল দুর্গাপুজো। দুর্গার যে-ইমেজ এবং তার সাথে বাঙালি নারীর সাযুজ্য আমার বেশ ইন্টারেস্টিং লাগে। আমি তো একবার পুজোয় জুরিও হয়েছিলাম। আরেকবার ভবানীপুরের কোন একটা পুজোতে প্রতিমা ডিজাইন করেছিলাম।

আর কলকাতার আরেকটা ব্যাপার হল, ওখানে সবার সাথে খুব ভালোভাবে মেশা যায়। তাই আমি ওখানে যাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্যালকাটান হয়ে গেছিলাম। কফি হাউসের, দেশপ্রিয় পার্কের সুতৃপ্তির কথা এখনও মনে পড়ে। দশটা বছর ছিলাম, প্রায় প্রতিদিনই এসব জায়গায় যেতাম। ওখানকার মূল স্রোতে মিশে গেছিলাম বলতে পারো।

সত্যজিৎ রায়ের ক্রুয়ের সঙ্গেও আপনার একটা যোগাযোগ ছিল…

সত্যজিৎ রায়ের প্রোডাকশন ম্যানেজার আমাদের বন্ধু ছিল। ট্রায়াল নিতে দেখতাম। বংশী চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। তারপর সুব্রত মিত্র। পরে সৌমিত্রদার সঙ্গেও যোগাযোগ হয়েছিল। কলকাতা থেকে আমি অনেক কিছু পেয়েছি।

কফি হাউসের কথা যেহেতু উঠল, তাই জানতে চাইছি, সে-সময়কার সাহিত্যজগতের কারও সঙ্গে আপনার সেখানে পরিচয় হয়নি?

শক্তি (চট্টোপাধ্যায়)। খুবই ভাল বন্ধু ছিল। শক্তি রোজই কিছু-না-কিছু একটা গোলমাল করত। সকালবেলা কফি খেতে-খেতে লিখত। খুব একটা কারেকশন করতে কখনও দেখিনি। আর ওর ড্রিংক করার সঙ্গে ওর লেখার কোনও সম্পর্কই ছিল না। আমাকে বলত এসব ফালতু কথায় একদম কান না দিতে। শক্তির সঙ্গে একবার ধর্মতলায় দেখা হয়েছে, তখন আমার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা, তো দেখা হতেই বলল যে মাধবীকে নিয়ে এখন খুব একটা যেন আমি না বেরোই। যত্ন করে রাখি। তো সেই দিন আমি আর মাধবী একজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি। যেখানে গেছি তার পিছনের গলিতে শক্তির বাড়ি। রাত এগারোটা নাগাদ আমরা ট্যাক্সি খুঁজছি। দেখি শক্তি পুরোপুরি মাতাল হয়ে রিকশা করে টকটক করে যাচ্ছে। এই অবস্থায়ও আমাকে দেখে চিনতে পারল। রিকশাওয়ালাকে থামতে বলে টলতে-টলতে আমার কাছে এসে বলল, শালা, তোমাকে সকালেই-না বলেছিলাম বউকে নিয়ে এই সময়ে না বেড়াতে! মাতাল অবস্থায়ও টনটনে জ্ঞান। বলল, তুমি মাধবীকে নিয়ে এই অবস্থায় বেরোবে না! তারপরে আমাকে আরও কয়েকটা গালি দিয়ে মাধবীর সামনে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ে প্রণাম ঠুকল। এসব কাজ শক্তিই করতে পারে!

শক্তি একবার হাওড়াতে কোনও বিয়ে বাড়িতে গিয়েছিল। তখনকার কলকাতার মজা হল যে, বিখ্যাত লোকেদের গাড়ি থাকত না। তো বিয়েবাড়ি থেকে বেরোচ্ছে, হাতে বোতল। এবার একটা বাস ধরেছে। ওঠার পর কন্ডাক্টর বলছে, দাদা এই বাস যাবে না, এটা ডিপোতে যাবে। শক্তি ‘ধুর শালা’ বলে বোতল দেখিয়েছে। সেটা দেখে ড্রাইভার এবং কন্ডাক্টর বলল, দাদা বসুন। এরপরে সবাই একসাথে ড্রিংক করতে শুরু করে দিল। তারপরে ওকে আলাদা করে বাড়িতেও ছেড়ে দিয়ে এল। ওর সেই ছোট গলিতে ডাবল ডেকার বাস ছাড়তে এল। বাস ঢুকল কিন্তু বেরোতে জান কয়লা। শেষে সবাই বাস ফেলে দিয়ে চলে গেল। পরের দিন ক্রেন এসে বাস বার করল গলি থেকে। এসব শুধু কলকাতাতেই হতে পারে!

আর সেই সময়ে বাংলায় যাঁরা ছবি আঁকছিলেন, তাঁদের সঙ্গেও নিশ্চয়ই যোগাযোগ হয়েছিল?

আমি কলকাতা যাওয়ার ছ-মাসের মধ্যেই সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্ট দলের মেম্বার হই। সেই সূত্রে তো প্রচুর মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েইছিল! এটা একটা জয়েন্ট ফ্যামিলির মতো ছিল বলতে পারো।

আপনার কাজের কথায় আবার ফিরে আসি। ভারতের এত শহরের মধ্যে আপনি বেনারসকে বেছে নিয়েছিলেন আপনার অজস্র ছবির বিষয়ে হিসেবে। কোন ভাবনা থেকে সেই শহরকে বেছে নেওয়া?

কলকাতা ছাড়ার পরে আমি যখন দিল্লিতে এলাম, আমার খুব সমস্যা হল। প্রায় দু’তিন বছর ধরে আমি কিছুতেই কোনও ইনস্পিরেশন পেতাম না, যেটা আমি কলকাতায় খুব সহজেই পেতাম। কলকাতায় একটা অর্গানিক জীবনযাত্রা ছিল। কনট্রাস্ট, কন্ট্রাডিকশন, সব কিছুই ছিল। আমার অলমোস্ট একটা নেবুলার ব্রেকডাউন হয়েছিল একজন আর্টিস্ট হিসেবে। আমি কোনও কিছুর সঙ্গেই কানেক্ট করতে পারছিলাম না। তখন আমার মনে হল যে, আমার এমন কোনও জায়গা দরকার, যেখানে আমি কাজ করতে পারব। কলকাতা ফিরে যাওয়াও আর সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে বেনারস সম্পর্কে আমার আগ্রহ কলকাতা থেকেই জন্মেছিল। বেঙ্গল স্কুলের কাজ দেখে। তারপর ‘অপরাজিত’ দেখেছিলাম। তো কলকাতার পরে বেনারসই আমাকে সব থেকে বেশি ইন্সপায়ার করেছিল বলতে পারো! শহরটার মধ্যে অদ্ভুত একটা ঔজ্জ্বল্য আছে।

আপনি একটা সময়ে আপনার সিকিওর্ড চাকরি ছেড়ে ফুল টাইম আর্টিস্ট হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তটা কতটা চ্যালেঞ্জিং বলে আপনার মনে হয়, বিশেষ করে আমাদের দেশে যেখানে শিল্পীদের আর্থিক নিশ্চয়তার কোনও ব্যবস্থা নেই?

আমি খুব মন দিয়ে কাজ করলেও, যে-সময়টা অফিসে থাকতাম আমার মনে হত ওয়েস্টেজ। তবে আমায় গ্রামে-গ্রামে গিয়েও অনেক কাজ করতে হয়েছে। যার ফলে আমার বিরাট একটা লাভ হয়েছে। একদিকে ১০ বছর কলকাতা, তারপরে ১২-১৩ বছর দিল্লিতে, তারপর বম্বেতে। এই ঘোরাঘুরিতে আমার অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে। আমার যা জীবনের অভিজ্ঞতা আছে, তা অনেকেরই নেই। অনেকটা এক্সপোজার আমি পেয়েছি। সেটা সবার থাকে না। প্রথমে কলকাতার এক্সপোজার পাওয়াটাই আমার কাছে বিরাট ব্যাপার। প্যারিসে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু একবার কলকাতার ভূত মাথায় ঢোকার পর আমি প্যারিস যাওয়ার ইচ্ছে ছেড়ে দিয়েছিলাম। তো দীর্ঘ ২৫ বছরের এতসব অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে একটা প্রত্যয় এনে দিয়েছিল যে, আমি কাজ ছেড়ে দিলেও ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারব। যদিও আমি খুব ভাল পোস্টে ছিলাম চাকরিতে কিন্তু সেসব খুব একটা কেয়ার করিনি। আমার ইচ্ছে ছিল ছবি আঁকার; তার জন্য সব কিছু করতে পারতাম। তখনকার দিনে এই সিদ্ধান্তটা খুব একটা সহজ ছিল না। কিন্তু যখনই চাকরি ছাড়বার সুযোগ পেয়েছি, সঙ্গে-সঙ্গে ছেড়েছি। ৩০ বছর আগে কাজ ছেড়েছি। এতগুলো বছর ধরে রোজ সকাল থেকে ছবি আঁকতে বসি।

একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী হয়েও আপনি চিরকাল ভীষণভাবে শিকড়ের কাছাকাছি থাকেন। এই দরদ বজায় রাখা একজন শিল্পীর পক্ষে কতটা জরুরি?

অত্যন্ত জরুরি এটা। আর এটার জন্য আমি বাংলার কাছে ঋণী। যা কিছু পেয়েছি আমি, ওখান থেকেই। এটা খুব মডেস্টলি অ্যাকসেপ্ট করি। এত বড়-বড় মানুষরা ওখানে কাজ করেছেন, অথচ তারা কতটা মাটির মানুষ ছিলেন। শঙ্খদার কথা মনে পড়ে। প্রতিদিন সল্টলেক থেকে বাসে করে যাদবপুরে পড়াতে যেতেন। এঁরা কেউ এলিট ছিলেন না, এটাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। এঁদের থেকেই সব শিখেছি। একটা মডেস্টি বজায় রাখতেন সবাই, আবার তার সঙ্গে-সঙ্গেই সমান্তরালভাবে একটা খোঁজ চলত কিছুর জন্য। যেমন সৌমিত্রদা শেষ বয়সে ছবি আঁকতেন। ওঁর তো সেটা করার কোনও দরকারই ছিল না! কিন্তু সেই যে শৈল্পিক খোঁজটা, সেটা ওঁকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে নিত। জীবনের প্রতি ইন্টারেস্ট থাকাটা খুব প্রয়োজন। ঠাকুর পরিবারেও সেটা খুব বেশি করে ছিল। এগুলো খুবই ইন্সপায়ারিং। আমাকে কেউ যদি বলে যে বাঙালিরা খুব অলস, আমি তাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে শুরু করে দিই। বাঙালিদের মতন মেন্টালি অ্যাক্টিভ আর কেউ হতে পারে না।

নতুন প্রজন্মের আর্টিস্টদের কাজ দেখেন?

একদমই। খুবই ইন্টারেস্টিং সব কাজ হচ্ছে এখন। এই প্রজন্মের শিল্পীরা ড্রামাটিকালি ইন্টালিজেন্ট এবং সময়-সচেতন। তাদের ছবিতে ডিজাইনের এলিমেন্টটা একটু বেশি; এটা আমার সময়ের থেকে আলাদা। এটা সমালোচনা নয়, আমার অবজারভেশন শুধু। ডিজাইনকে এত এগিয়ে নিয়ে গেছে তারা, ভাবা যায় না। এটা খুবই স্বাস্থ্যকর। আর এইসব ডিজাইনের এলিমেন্ট তারা বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহার করে, যেটা খুবই লিবারেল প্র্যাকটিস।

ডিজিটাল আর্ট সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?

খুব বেশি বুঝি না। আর্ট নিয়ে যা কিছু করো, করাটাই আসল।