পরনে খাকি রঙের পোশাক, কোমরে চামড়ার বেল্টের মধ্যে লোডেড রিভলভার ও ভোজালি, মাথার বড় চুল খোঁপা করে তার ওপর পাঞ্জাবি কায়দায় পাগড়ি বাঁধা। ছদ্মবেশে প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার পৌঁছে যান চট্টগ্রামের ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করতে, সূর্য সেনের আদেশে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলেই ২১ বছরের দুঁদে মেয়ে স্বেচ্ছায় পটাশিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন।

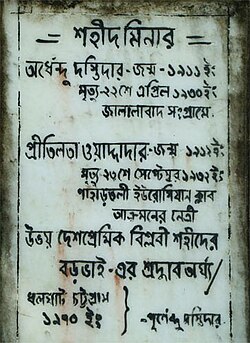

ভারতের প্রথম মহিলা শহিদ, আজকের দিনেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর দুঃসাহসিক অভিযান ঔপনিবেশিক ভারতের চিরাচরিত ‘androcentric’ বা পৌরুষকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরিত্রকে ভেঙে দেয়। ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, এই ডিভিয়েশন বা বিচ্যুতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে অসহযোগ আন্দোলন পর্যন্ত ভারতীয় মহিলাদের বিপ্লববাদী কার্যকলাপে পরোক্ষ ভূমিকায় দেখা যেত। কেউ শাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রিভলভার স্মাগল করতেন, ভুয়ো পরিচয় দিয়ে স্ত্রী বা বোন সেজে কারাগারে বিপ্লবীদের বার্তা পৌঁছে দিতেন, গোপন আস্তানা খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব; এমন আরও নানা কাজে মেয়েদের উপযুক্ত ভাবা হত। অর্থাৎ, তাঁরা বিপ্লবের সহযোগী হবেন, কিন্তু নিজে বিদ্রোহের প্রথম সারিতে দাঁড়াবেন কি? এর আগে যদিও বীণা দাস বাংলার গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করার জন্য জেলে যান, কিন্ত সফলভাবে একটি বিল্পবী ক্যাম্পেইন চালানোর পর শহিদ হওয়ার নজির এই প্রথম।

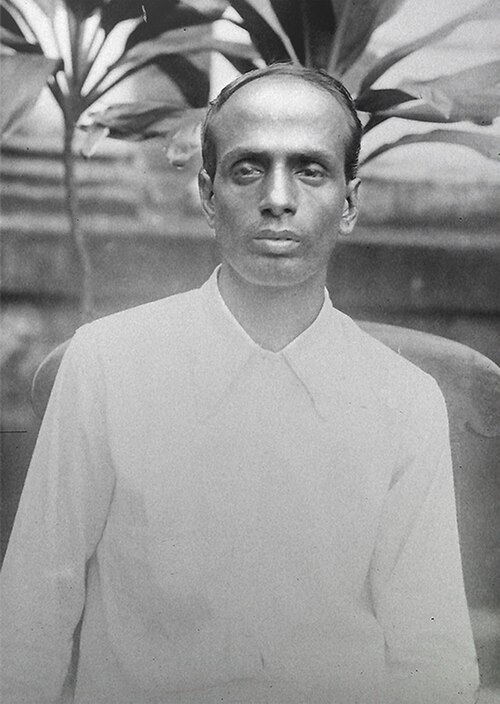

ঐতিহাসিক গেরাল্ডিন ফোর্বস বলছেন, ১৯২০-র পর থেকেই ‘বিপ্লবী মহিলারা আদপেই বন্দুক চালাতে শুরু করেন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ও গভর্নরদের লক্ষ্য করে।’ প্রীতিলতার রাজনীতিতে আসার পিছনে পারিবারিক প্রেক্ষাপট এবং ঢাকায় হয়ে চলা বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা অনেকাংশে দায়ী ছিল। প্রীতিলতার বাবা, জগবন্ধু ওয়াদ্দেদার ছিলেন স্বল্প বেতনের কেরানি, গান্ধীর আদর্শে বিশ্বাসী এবং অসহযোগ আন্দোলনে খদ্দর ব্যবহার বা বিদেশি বস্ত্র বয়কট— সবটাই তিনি ও তাঁর সহধর্মিণী একাগ্রে পালন করছিলেন। এক ইংরেজ অফিসারের কটুক্তির জবাবে প্রতিবাদ করলে জগবন্ধুর চাকরি যায়। এই ঘটনা প্রীতিলতাকে ব্রিটিশদের স্বরূপ চিনিয়ে দিয়েছিল ছোটবেলাতেই। এছাড়া ঢাকা এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে হয়ে চলা সাম্প্রদায়িক টালমাটাল অবস্থাতে ব্রিটিশরা কখনওই কোনওরকম সদর্থক ভূমিকা পালন করেনি; হস্টেল বা স্কুল-কলেজ আক্রমণ, লুট, দাঙ্গা, এমন সমস্ত অরাজকতার মধ্যে থানায় গিয়ে নালিশ জানালেও কোনওরকম সাহায্য পায়নি বিশ শতকের বাঙালিরা। ব্রিটিশ কলোনিতে থেকে শান্তিপূর্ণ জীবন যে আদৌ সম্ভব নয়, সেটা ১৫-১৬ বয়সি প্রীতিলতা বুঝেছিলেন, তাই হিংসার পথ বেছে নিয়ে বন্দুক ধরতে তাঁর বেশি সময় লাগেনি, কারণ রক্তপাত ও হানাহানি শহরে-বন্দরে নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। চাকরিতে বৈষম্য, বর্ণবিদ্বেষবাদ বা ধর্মের নামে এক গোষ্ঠীকে আরেক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়িয়ে দিলে আখেরে কার লাভ হবে সেটা বোঝা কঠিন নয়, এক কিশোরীর পক্ষে। বেথুন কলেজ থেকে ফিলোজফি নিয়ে পড়াশোনা করার পরে প্রীতিলতা ফিরে যান চট্টগ্রামে, সেখানে নন্দনকানন সেকেন্ডারি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস পদে থাকাকালীন তাঁর পরিচয় হয় পূর্ণেন্দু দস্তিদারের সঙ্গে। ‘চিটাগং রেভোলিউশনারি পার্টি’-র সদস্য পূর্ণেন্দুই সূর্য সেনকে প্রীতিলতার বিষয়ে জানান। ভাবলে বেশ অবাক লাগে যে, হেডমিস্ট্রেস, স্কুল টিচার এবং এই পুরো শিক্ষার পরিসরটাই বাংলায় বিপ্লববাদের অন্যতম ধারা হয়ে উঠেছিল। প্রধান শিক্ষিকা যখন রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা খুব অবাক হই কি? শিক্ষাপ্রাঙ্গণ রাজনীতিমুক্ত থাকুক: এমন ভাষ্য শোনা যায় ইতিউতি, প্রধানত ক্ষমতার পক্ষে থাকা মানুষের মুখ থেকেই। আজকের এই বুলি ১৯৩২-এ সর্বজনগ্রাহ্য হলে আমরা সূর্য সেন বা প্রীতিলতার মতো দৃষ্টান্ত খুঁজে পেতাম কি না, সন্দেহ থেকে যায়।

বলা হয়, পাহাড়তলির দুঃসাহসিক অভিযান আসলে জালিওয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ ছিল। ক্লাবে তখন শ্বেতাঙ্গ সাহেব-মেমরা হুইস্ট ড্রাইভ খেলছিলেন, তখনই তাঁর পুরুষ কমরেডদের নিয়ে প্রীতিলতার নেতৃত্বে আক্রমণ হয় ইউরোপীয় ক্লাবে। এই পুরো পরিকল্পনায় সাহায্য করেছিল ক্লাবেরই এক মুসলমান বাবুর্চি, যে কি না সাহেবদের বিশ্রী ব্যবহারে ছিল বিরক্ত। প্রায় ২০০ জন আহত হন এই ঘটনায়, মারা যান এক শ্বেতাঙ্গ মহিলা। প্রীতিলতার অন্যান্য সঙ্গীরা পালাতে সক্ষম হলেও তিনি প্রায় ১০০ মিটার দূরে গিয়ে সায়ানাইড খেয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর বুকে একটি গুলি লেগেছিল, তিনি বেঁচে ছিলেন বুলেট লাগার পরেও, কিন্তু ব্রিটিশদের জেলে তিনি যাবেন না, তাই হয়তো এই অন্তিম পথ বেছে নেওয়া। পকেটে থাকা চিরকুটে প্রীতিলতা লিখে গিয়েছিলেন যে, মেয়েরা কল্যানী, করুণাময়ী, মাতা, ভগিনী বা জায়া রূপে থাকেন, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর হত্যালীলা কেন হঠাৎ জরুরি হয়ে পড়ল, তা বলার সময় এসেছে। এই কৈফিয়ত তিনি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন কারণ ভারতীয় মহিলাদের সাবেকি অবয়বের সঙ্গে এই আক্রমণ ও হত্যা বড়ই বেমানান। তাই তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, দেশের জন্য এই হত্যা যদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, এবং হিংসার যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে সেখানে মেয়েরাই বা পিছিয়ে থাকবে কেন? মেয়েদের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণ যদি বাহবা পেতে পারে তাহলে রাইফেল ধরতে তারা পিছিয়ে থাকবে কোন যুক্তিতে? বিপ্লবী কমলা দাশগুপ্ত তার আত্মজীবনী ‘রক্তের অক্ষরে’ বইতে লিখছেন,

‘১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলন… আমাকেও সেই হাওয়া ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে… লিখে ফেললাম গান্ধিজীকে কাঁচা হাতে এক চিঠি… সবরমতী আশ্রমে আমি থাকবো। সঙ্গে সঙ্গেই এলো জবাব, তিনি বড় নিরুৎসাহ করলেন… লিখেছেন বাপ মায়ের অনুমতি নিয়ে এসো, তাছাড়া তুমি এখানে এত সরল জীবনযাপন করতে পারবে তো? হলো না তার কাছে যাওয়া, রুদ্ধ আবেগে মনটা রইল খারাপ হয়ে।’

এই অভিজ্ঞতা আরও বেশ কিছু স্মৃতিকথা বা চিঠিতে পাওয়া যায় যেখানে কমলা দাশগুপ্তর মতোই তাঁরা বাবা-মায়ের অনুমতি না পেয়ে, পারিবারিক সম্মতির অভাবে অহিংস আন্দোলনে যোগ দিতে পারেননি। এই অনুমতির প্রশ্ন তো পুরুষ-কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য ছিল না। কেন দেশের কাজ করতে গেলে একটি মেয়েকে অভিভাবকের শংসাপত্র নিয়ে এগতে হবে, এই প্রশ্ন মহিলারা করতে শুরু করেছিলেন ইতিমধ্যেই। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে, মেয়েরা সশস্ত্র সংগ্রামে নির্দ্বিধায় যোগদান করবে, এমন সামাজিক স্বীকৃতি কিন্তু ভারতীয়দের পক্ষ থেকে সর্বত্র পাওয়া যায়নি। কিভাবে এক মহিলা তার ‘চ্যাস্টিটি’ (শুদ্ধতা), ‘মডেস্টি’ (আব্রু) এবং প্রথাগত লিঙ্গের ভূমিকা বজায় রেখে তারপর রাস্তায় নামতে পারে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, সেই নিয়ে চাপানউতোর অবশ্যই ছিল। ভাবা হত, একজন মহিলা সামাজিক কাজে নিজেকে অবতীর্ণ করবেন, নিজের গয়না খুলে দিয়ে সংগ্রামে অর্থ জোগাবে, সেই অবধি মান্যতা দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু দল পরিচালনা, গুপ্ত সমিতিতে অংশগ্রহণ, আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে গুলি চালানোর প্রশিক্ষণ, এই সবই তো চিরাচরিত গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকার সঙ্গে খাপ খায় না। ভারতীয়দের পক্ষ থেকেই গেল গেল রব উঠেছে সেই সময় যে, মহিলারা কাঁধে রাইফেল নিয়ে দেশোদ্ধার করলে ঘর সামলাবে কে? এছাড়াও তাদের দেশের কাজে বাইরে বেরনোকে এক অজুহাত হিসেবে ভাবা হত। যৌন স্বাধীনতা বা যথেচ্ছাচার করার জন্যই এত রাজনীতিতে আসার ঝোঁক, এমন কানাঘুষোও শোনা গেছে। অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত এবং শিক্ষিত ভারতীয় বয়ানে উঠে এসেছে বিস্ময়কর অভিমত, যাঁরা মনে করেছেন, তরুণীদের হিংসার পথ বেছে নেওয়ার মধ্যে একটা অপরিণত উত্তেজনা আছে, অনেকে প্রেমিকের দ্বারা প্রলোভিত হয়ে এই কাজ করেন, এমন নানা কুৎসা বিপ্লবীদের সর্ম্পকে বলা হয়েছে, এমনকী, প্রগতিশীল মানুষদের কাছ থেকে এসেছে এমন জবানবন্দি। (যেমন প্রথম ভারতীয় মহিলা এডভোকেট কর্নেলিয়া সোরাবজি মেয়েদের বিপ্লববাদী হয়ে ওঠাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন)।

ব্রিটিশ রেকর্ডে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে, তাঁরই কমরেড নির্মল সেনের প্রেমিকা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া হয়, কোথাও আবার বলা হচ্ছে প্রীতিলতা হলেন ‘আতঙ্কবাদী রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের’ মিস্ট্রেস। প্রফেসর আনিয়া লুম্বা মনে করেন যে, প্রীতিলতাকে নিয়ে এমন মিথ বা অতিকথন খুব সম্প্রতিতেও দেখা গেছে। হিন্দি সিনেমা ‘খেলে হাম জি জন সে’ বা আরও নানা ধরনের চিত্রায়নে প্রীতিলতা, কল্পনা দত্ত, এঁরা আদর্শ স্ত্রী, প্রণয়িনী বা গৃহিণী রূপে গুরুত্ব পেয়েছে। মহিলারা রাজনীতিতে এলে তা নিয়ে একধরনের রোমান্টিসিজম বা ফ্যান্টাসি তৈরি হয়। প্রীতিলতার জীবনী লিখতে গিয়ে বা সিনেমা পরিচালনা করতে গিয়েও বারবার এই প্রেয়সীর ভূমিকা সামনে এসেছে, যা নস্যাৎ করেছেন ঐতিহাসিকরা, কারণ ঠিক-ঠিকভাবে চিঠিতে বা অন্য কোনও বয়ানে এই ধরনের ব্যক্তিগত টানের কথা তো জানা যায় না। আসলে একটি মেয়ে যে শুধুমাত্র দাঙ্গার ভয়াবহতা দেখে, মানুষকে পুড়তে দেখে, প্রিয় বন্ধুদের ফাঁসি দেখেও বিচলিত হতে পারেন, ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রেমের ঊর্ধ্বে গিয়ে হাতে বন্দুক তুলতে পারেন বৃহৎ স্বার্থে, এই ধারণা তৈরি হওয়া আজও কঠিন। বলা হয় যে, পরপর বিপ্লবী বন্ধুদের মৃত্যু একধরনের মানসিক অবসাদ তৈরি হয়েছিল প্রীতিলতার মনে। নির্মল সেনের হত্যা, জেলে রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসি তাকে রিক্ত করেছিল। যদিও বলা মুশকিল যে, নির্দিষ্ট কোন ঘটনাটি তাকে সায়ানাইড খেতে বাধ্য করল, কিন্তু আগে থেকেই যে এমন পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, তার আভাস কিছুটা পাওয়া যায় প্রীতিলতার মাকে লেখা একটি চিঠি থেকে, পাহাড়তলি ক্লাবে যাওয়ার আগে তিনি লিখছেন: মা, তুমি কি আমাকে ডাকছিলে? আমায় ক্ষমা করো, আমি তোমায় অনেক কষ্ট দিয়েছি। আমি নিজের রক্ত দিয়ে দেশমাতৃকার কান্না মোছাতে চাই। ক্ষমা করো মা, মাফ করো আজ।

আদর্শ ভারতীয় নারীর চিত্রায়নে আত্মবলিদান সবসময় এক প্রধান গুণ বলে পরিগণিত হয়েছে। ঐতিহাসিক তনিকা সরকার দেখাচ্ছেন যে, হিন্দু নারীকে কীভাবে উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে ন্যাশনালিস্ট ডিসকোর্সে জায়গা দেওয়া হচ্ছে; ভারতীয় মহিলারা তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করার ক্ষমতা রাখেন, অসহ্য ব্যথাকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতাই তাকে মহিমান্বিত করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। বৈধব্য, সতীপ্রথা বা পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে তাঁর সমস্ত ত্যাগ ও ক্লেশকে উদযাপন করা হয় এই সময় থেকে। খেয়াল করে দেখলে বোঝা যায়, এই আত্মত্যাগ বা সহনশীলতার ধারণা কিন্তু গৃহ বা পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। দেশের মানুষের মুখের দিকে চেয়ে মেয়েরা গৃহত্যাগ করে গেরিলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তত হচ্ছে, এমন দৃশ্য আজ অত্যন্ত উদযাপিত হলেও ১৯৩২ সালে তা ছিল না। ঐতিহাসিকরা বলছেন এই যে সামাজিকভাবে স্বীকৃত ‘Ideal womanhood’ বা আদর্শ নারী হওয়ার পথ বর্জন করে কল্পনা দত্ত, বীণা দাস বা প্রীতিলতার মতো মেয়েরা বিল্পবের পথে হেঁটেছিলেন, এই চয়েস বা ব্যক্তিগত ইচ্ছা ফলপ্রসূ করতে তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। শুধু বাড়ি থেকে দূরে থাকা বা শারীরিক কষ্ট নয়, বরং মানসিক টানাপোড়েন, সামাজিক কুৎসা বা দ্রুত হতোদ্যম হয়ে যাওয়ার অবকাশ ছিল।

প্রীতিলতা মারা যাওয়ার পর ‘দ্য ইংলিশম্যান’ পত্রিকায় তাঁকে ‘সাহসী (courageous)’ এবং ‘নির্ভীক (bold)’ বলা হয়। অদ্ভুত বিষয় হল, বাংলা ভাষার নাম করা এক পত্রিকা, যার দ্যুতি প্রায় শতক পার করবে, সেখানে কিন্তু এই অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ থাকলেও কোনওরকম অভিমত প্রকাশ করা হয়নি প্রীতিলতার পক্ষে। আগেও যা উল্লেখ করেছি যে, ২১ বছরের মেয়ে শহিদ হচ্ছে বুকে গুলি নিয়ে, সায়নাইড খেয়ে, এই ঘটনা আজ যত উদযাপিত বা গর্বের, তৎকালীন সময় বিষয়টি মোটেই এত একরৈখিক ছিল না। প্রীতিলতার দেহ ময়নাতদন্তের পর ফিরিয়ে দেওয়া হয় পরিবারকে এবং সই করানো হয় বলপূর্বকভাবে, যেন তাঁর শেষকৃত্যে ১৫ জনের বেশি জমায়েত না হয়।

১৯৩২-এর পর আজ প্রায় কেটে গেছে ৯৩ বছর, মহিলা বিপ্লবীদের উত্তরাধিকার বাংলায় তথা ভারতে ঠিক কেমন, সেই হেতু গত বছরে ‘আজাদি কা অমৃত মহোৎসব’-এ চারটে প্রশংসাসূচক স্তবক লিখে সরকারের পক্ষ থেকে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হয়। কলকাতা ময়দানের কাছে প্রীতিলতার স্ট্যাচুতে আজও শহিদ দিবসে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রীতিলতার ওপর কোনও মৌলিক গবেষণা খুব একটা চোখে পড়ে না। অনুষ্ঠানসর্বস্বভাবে নির্দিষ্ট দিনে পালিত হয় তাঁর জন্মবার্ষিকী, তবে সেটা প্রায়শই ক্লাস নাইনের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকের মতো, যেখানে মুখস্থ করে নম্বর পাওয়ার তাড়া ছিল অনেক বেশি, কল্পনা দত্ত বা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারকে কখনও ছুঁতে পারিনি সেই বইয়ে। বায়োগ্রাফি বা চরিতকথার বাইরে বেরিয়ে এক মহিলা বিপ্লবীর মানসিক দ্বন্দ্ব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি বা তাঁর বিচ্যুতিগুলো নিয়ে আলোচনার অবকাশ খুব কম। স্বাধীনোত্তর ভারতেও বিপ্লববাদী কাজকর্মে মহিলাদের দেখা গেছে, দলিত শ্রেণি থেকে উঠে আসা নারী লড়াই করেছে রাইফেল নিয়ে। তখনও শিক্ষিত স্তরে এই সাহসকে তুচ্ছ বা বিপথগামী বলে উড়িয়ে দেওয়ার প্রয়াস লক্ষণীয়।

জাতীয়তাবাদী ইতিহাসচর্চায় কল্পনা, প্রীতিলতা, বীণা এঁদের অনেকটা এক ছাঁচে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা চলে, ঠিক যেমন সিধু, কানু, মুন্ডা বললে ‘ন্যাশনালিস্ট হিস্ট্রিওগ্রাফি’-তে একটি চ্যাপ্টারের কিছু অংশ কেবল মনে গেঁথে যায়। এই সাধারণীকরণ থেকে হয়তো বেরনো প্রয়োজন। রণজিৎ গুহ ‘এলিমেন্টারি আসপেক্টস অফ পিজেন্ট ইনসার্জেন্সি’-তে এই জাতীয়তাবাদী খোপগুলির সমালোচনা করেছেন। ভারতীয় বিপ্লবী এবং মহিলা শহিদদের নিয়েও হয়তো এমন রচনা পেলে ভাল হবে, যেখানে তাঁরা রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে ধরা দেবেন। অসম্ভব সাহস নিয়ে দুর্গম অভিযানকে কেন্দ্র করে চরিতকথা গত শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকে লেখা হলেও তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক বা সামাজিক মতামতগুলো আরও কিছুটা খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা গেলে ভাল হত। চরিতকথা থেকে বেরিয়ে এসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে নিয়ে (ব্রায়ান হ্যাচারের বই), তেমনই প্রীতিলতা বা বীণা দাসকে নিয়ে বহুমাত্রিক আলোচনা হলে তাঁদের জন্মদিন বা শহিদ দিবস পালনের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে।