সাংবাদিকতা নিয়ে পড়ার সময় থেকেই আমার ফোটোগ্রাফি চর্চা শুরু, অনেক কিছু ভেবেচিন্তে বা বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াম নিয়ে প্র্যাকটিস করার পর-ই যে এটাকে বেছে নিয়েছিলাম— এমনটা নয়। কলেজে পড়ার সময়েই আমি ‘দ্য স্টেট্সম্যান’ পত্রিকায় কাজ শুরু করি; সে-সুবাদে তখন থেকেই ফোটোজার্নালিজম, ডকুমেন্ট্রি ফোটোগ্রাফি নিয়ে আগ্রহী হয়ে পড়ি। সেখান থেকে অন্য নানা বিষয়ে আগ্রহ জন্মায়।

আরও পড়ুন: অবলীলায় ফোটোগ্রাফার ভিখারিকে বলেন ভিক্ষা চাওয়ার পোজ দিতে! সমস্যা আসলে ঠিক কোথায়?

লিখছেন মাধবেন্দু হেঁস

২০ বছরের চর্চা এককথায় সংজ্ঞায়িত করা যায় না। নানা ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই তার নির্মাণ। কোনও সময়ে মনে হয়েছে, ডকুমেন্ট্রি ফোটোগ্রাফি-র প্রয়োজন আছে, কোনও সময়ে মনে হয়েছে প্রয়োজন নেই। এক-এক সময়ে মনে হয়েছে, বিভিন্নভাবেই ফোটোগ্রাফি চর্চার কাজ করা যায়। ডকুমেন্ট্রি ফোটোগ্রাফির অনেক নৈতিকতাই বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে আর মেনে নিতে পারিনি। যখন শুরু করেছিলাম, তখন যা মনে হত, আজ, এই মুহূর্তে, সেই অবস্থানে আমি নেই। বিভিন্ন ধরনের লার্নিং, আনলার্নিংয়ের মধ্য দিয়ে আমার দর্শনে যৌগিক একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে।

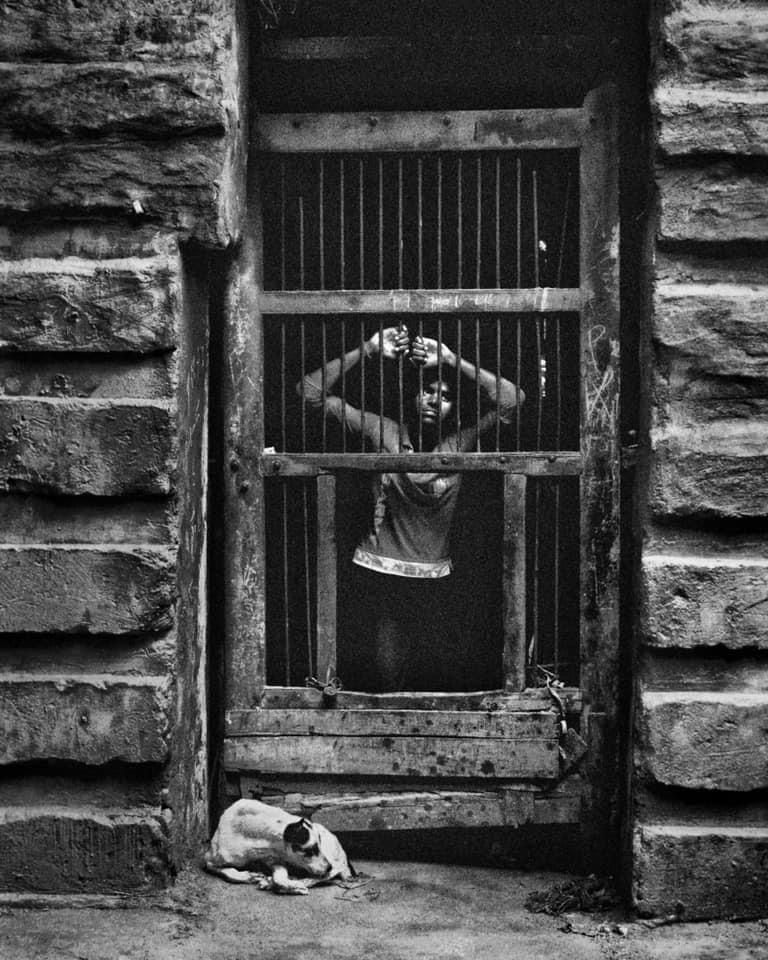

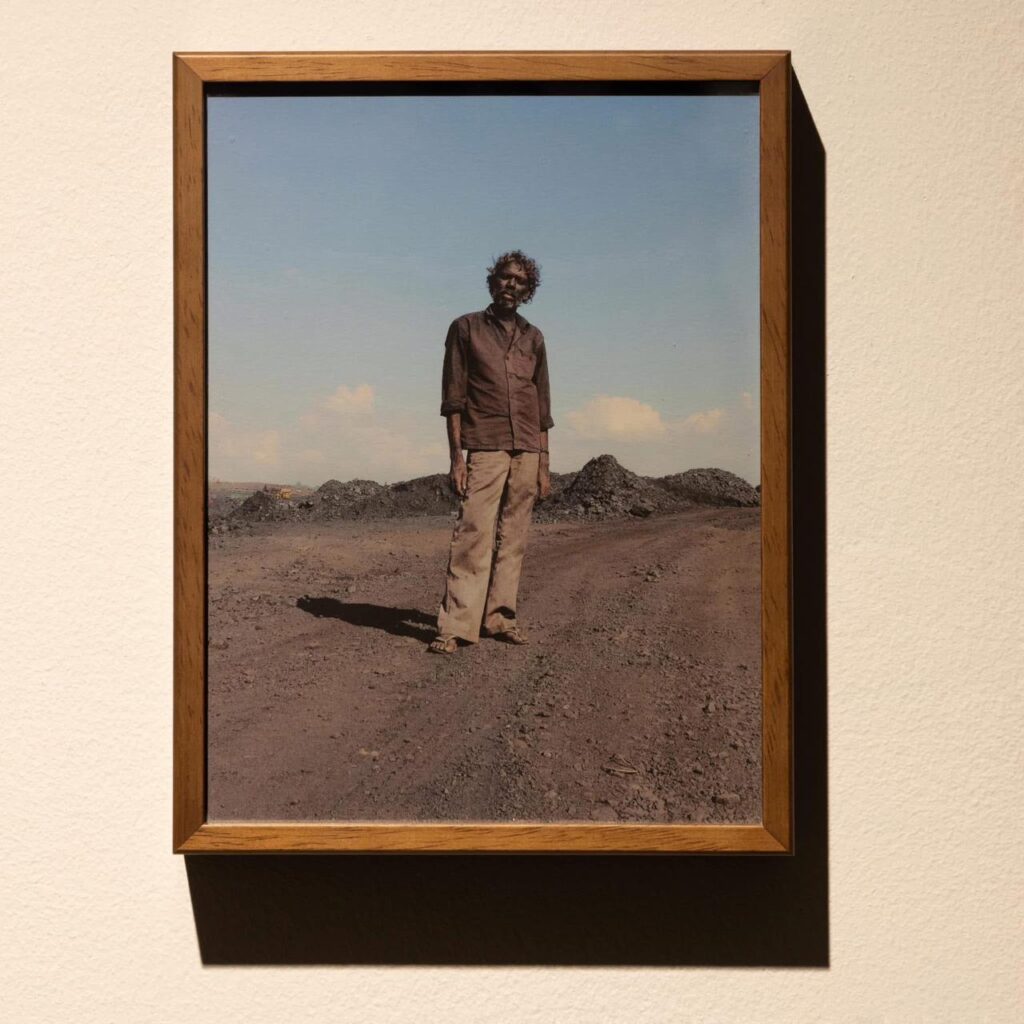

ট্রেনের জেনারেল বগি-তে মাঝরাতে বিভিন্ন ছবি তুলেছি। বিভিন্ন ধর্মের, জাতের গরিব লোক দিনের আলোয় নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে উন্মত্ত. অথচ এই উন্মাদনা রাতের কামরায়. নেই। সেখানে একে অপরের কাঁধে মাথা রেখে ঘুমিয়ে, যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতদেহের মতো। বলা যায়, ক্যাওস অফ দ্য ডে ইজ রিপ্লেসড বাই দ্য সাররিয়েল ইরিনেস অফ দ্য নাইট। তারপর জাপান এবং পোল্যান্ডে আর্টিস্ট রেসিডেন্সিতে কিছুটা সময় কাটাই। ২০১৪-’১৫ সাল নাগাদ ঝরিয়া কয়লাখনিতে কাজ করেছি। সেখানে মোবাইলেও বেশ কিছু ছবি তুলেছি।

একভাবে একই জিনিস করার ইচ্ছে আমার কোনওদিন-ই ছিল না, আজও নেই। যা যখন ইচ্ছে করেছে, করেছি।

দেখা যায়, সাধারণ মানুষের কাছে তো ফোটোগ্রাফির খুব একটা প্রয়োজন নেই, গানের প্রয়োজন আছে, বা সিনেমা, সাহিত্যেরও। উলটোদিকে চিত্রকলা, কবিতা, ভাস্কর্য— এগুলো নিয়ে মানুষ প্রকৃত অর্থে ভাবিত-ই নয়, কোনটা ভাল, কোনটা খারাপ দশজনের মধ্যে ন’জন-ই খুব একটা কিছু বুঝতে পারেন বলে মনে হয় না। এটা আমার নিজের জীবন-অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করেছি। মানুষ একটা হুজুগকেই অনুসরণ করে মাত্র। সবাই যাকে ভাল বলে, সেটাই ভাল! নিজের স্বতন্ত্র কোনও বোধ নেই! কিন্তু সিনেমা, সাহিত্য নিয়ে মানুষের নিজস্ব একটা বোঝাপড়া আছে। মধ্যবিত্ত থেকে উচ্চবিত্ত— কলকাতার বিভিন্ন অর্থনৈতিক অবস্থার মানুষের বাড়িতে যদি যাওয়া হয়, অধিকাংশ জায়গায় কিন্তু পেইন্টিং, ফোটোগ্রাফি কিংবা ফাইন আর্টসের আলোচনা শোনা যাবে না। বাঙালি প্রচুর শিল্পী ও শিল্প পুজো করে, কিন্তু তারা আদৌ সেই শিল্পী বা তাঁর কাজ সম্পর্কে কিছুমাত্র অবগত কি না, সে-সম্পর্কে আমি সন্দিহান। জানার যে কোনও আগ্রহও আছে, সেটাও আমার মনে হয় না।

ফোটোগ্রাফি আসলে অনেকটা হকি খেলার মতো। হকি নিয়ে যেমন কেবল হকি খেলোয়াড়রাই আগ্রহী, ফোটোগ্রাফি নিয়ে ফোটোগ্রাফাররাই আগ্রহী। আজ যদি কোনও বাঙালিকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, তাঁর প্রিয় ফোটোগ্রাফার কে? সে কিন্তু ঘুরে-ফিরে দু’-একজন ডকুমেন্ট্রি ফোটোগ্রাফারের নাম-ই বলবে। একটা শিল্প কোনওদিনও কেবলমাত্র ডকুমেন্টেশনের কাজে সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে পারে না। ডকুমেন্টেশন কী? একটা ফোটোকপি-ও তো ডকুমেন্টেশন। সেটাও কি তাহলে শিল্প?

বাঙালির আসলে অনেক চাপ আছে, মেহনতি মানুষের দুঃখ, কষ্ট রাগ যেন তাকেই তুলে ধরতে হবে। যেন তারই একমাত্র দায়! প্রেম করতে গেলে তার একটা কবিতা প্রয়োজন পড়ে, সে একটা প্রেমের গান শুনতে পারে, একটা পেইন্টিং দেখে কিছু একটা আঁতলামো করার চেষ্টা করতে পারে, বা সিনেমার ক্ষেত্রেও তাই। এদিকে ফোটোগ্রাফির ক্ষেত্রে তাঁর মনে হয়, রিয়েলিজমের বাইরে আমি বেরতে পারব না। আসলে বাঙালি দর্শকের ছবি দেখার চোখ-ই নেই! তবে বাঙালি বলে আলাদা করে শুধু নয়। উপমহাদেশে ছবি দেখা ও বোঝার সংস্কৃতি যে-কোনও কারণেই হোক, তৈরি হয়নি। এ-সময়ে কিন্তু বাংলায় অনেক ভাল ফোটোগ্রাফার রয়েছেন, সম্ভবত আমাদের জেনারেশন-ই প্রথম, যারা এই মিডিয়ামের ক্ষমতা ও সম্ভবনা সম্পর্কে সচেতন। ‘মাস’ অর্থাৎ, বড় জনগণের মধ্যে কিন্তু এই চর্চা কোনওকালেই ছিল না। পাঁচ, ছয় কিংবা সাতের দশকে যে চর্চা এখানে হত, তা-ও কিন্তু উচ্চমানের নয়। সে-সময়ে ‘বড়’, ‘বিখ্যাত’ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের ফোটোগ্রাফি-ও কিন্তু বেশ নিম্নমানের। সেটার অনেক কারণও ছিল। তখন যাঁদের কাছে অর্থ ও সম্বল ছিল, তাঁরাই কেবল ছবি তুলতে পারতেন। এখন হাতে হাতে মোবাইল। তখন ফোটোগ্রাফার ত্রিপুরার রাজা।

ছবি আপনি তিনভাবে দেখাতে পারেন। প্রদর্শনী করে, স্লাইড শো-র মাধ্যমে এবং একটা বই করে দেখাতে পারেন। আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ছবির বই ভাবলে কফি-টেবিল বই ভাবতেন। সেটা অর্থহীন। আপনার কবিতা পড়ার জন্য তো আর চার মিটার লেখার দরকার নেই। আপনি কি ছোট জিনিস দেখতে পান না? কফি-টেবিল বই মানে, একটা মোটা, গাবদা, ভারী জিনিস! কোনও প্রয়োজন নেই। আর-এক ধরনের খুবই অপ্রয়োজনীয় চর্চা আছে। লোকে ভাবে, ফোটোগ্রাফি চর্চা মানে স্ট্রিট ফোটোগ্রাফি। সেই প্রবণতা এখনও আছে। এর কী মানে, আমি জানি না। ধরা যাক পাঁচ-ছ’জন মিলে কোনও একটা জায়গায় ছবি তুলতে চলে গেল; সে গঙ্গাসাগর হোক কিংবা কুমোরটুলি। আচ্ছা কেউ যদি কবিতা লেখেন, তাহলে কি পাঁচজন কবি হাওড়া স্টেশনে ঘুরে-ঘুরে কবিতা লেখেন? বা দশজন কবি গঙ্গাসাগর মেলায় ঘুরে-ঘুরে কবিতা লিখছেন? এটা সম্পূর্ণ নিরর্থক! অত্যন্ত নিম্নমানের ধারণা! বরাবর এখানে নিম্নমানের ফোটোগ্রাফি নিয়েই চর্চা হয়ে এসেছে, যা আসলে তৃতীয় বিশ্বকে দেখার একধরনের ‘ইউরোসেন্ট্রিক’ দৃষ্টিভঙ্গি। আসলে কিছু বিদেশি ফোটোগ্রাফার এখানে এসে যে ছবি তুলে গিয়েছেন, সেই ছবিই তুলতে চান বলেই বাঙালি এখনও কুম্ভমেলায় বা গঙ্গাসাগরে যায়।

আলোকচিত্র: রনি সেন