‘রক্তকরবী’-র পত্রিকা প্রকাশের (১৩৩১) প্রায় চার বছর পর ‘নাম্নী’ শিরোনামের অন্তর্গত কবিতাগুচ্ছ কার্তিক মাসের ‘প্রবাসী’-তে প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৩৫)। পরে এটি ১৩৩৬-এর আশ্বিন-এ প্রকাশিত ‘মহুয়া’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত হয়। এর মধ্যেই পাওয়া যায়, ‘নন্দিনী’ শীর্ষক একটি কবিতা। যার রচনাকাল ১৩৩৫-এর ২৮ শ্রাবণ। কবিতাটির শেষ কিছু লাইন খানিক এমন,

অবসাদবন্ধভাঙা মুক্তির সে ছবি,

সে আনিয়া দেয় চিত্তে

কলনৃত্যে

দুস্তর-প্রস্তর-ঠেলা ফেনোচ্ছল আনন্দজাহ্নবী।

বীণার তন্ত্রের মতো গতি তার সংগীতস্পন্দিনী—

নাম কি নন্দিনী।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নন্দিনীকে কীভাবে ভেবেছিলেন, দেখতে চেয়েছিলেন, তার কিছুটা আভাস এই কবিতায় মেলে। চলতি কথায় বলা হয়ে থাকে, রবীন্দ্রনাথ সঠিক নন্দিনী খুঁজে পাননি বলে জীবদ্দশায় ‘রক্তকরবী’-র প্রযোজনায় হাত দেননি; এদিকে তথ্য বলে, নানা সময়ে রাণু অধিকারী (মুখোপাধ্যায়), অমিতা ঠাকুর, রেবা রায়কে নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করতে অনুরোধ করেছেন।

আরও পড়ুন: সাজপোশাকে কোথায় অভিনব ছিলেন রবীন্দ্রনাথ? লিখছেন আবীর কর…

জগদীশ ভট্টাচার্য ‘কবিমানসী’-তে বলেছেন, ‘শুধু কবিতার ক্ষেত্রেই নয়, কবির পরিণত জীবনের অদ্বিতীয় নাটক ‘রক্তকরবী’-র কল্পমূলেও বীজাকারে রয়েছেন রাণু।’ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটিও, যে সময়ে রবীন্দ্রনাথ শিলং-এ ‘রক্তকরবী’ লিখছেন, রাণুও তখন শিলং-এ কবির সঙ্গী!

প্রণয়কুমার কুণ্ডুকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অমিতা ঠাকুর বলছেন, ‘তপতী’ নাটকে তাঁর অভিনয় দেখে ‘রক্তকরবী’তে নন্দিনী করার জন্য অনুরোধ করেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তিনি করতে রাজি হন না। ১৯২৭-এর ৮ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রেবা রায়কে লিখেছেন, ‘নন্দিনীর ভূমিকা নেবার উপযুক্ত আমি কাউকে দেখছিনে। তুমি যদি এই দায়িত্ব নিতে রাজি হও, তাহলে অভিনয় সম্ভব হবে, নইলে হয় কিনা সন্দেহ।’

নন্দিনী হিসেবে অন্তত তিনটি নাম আমরা পাচ্ছি; তাই নন্দিনী ‘খুঁজে পাননি’ কথাটি বোধহয় ঠিক নয়। খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে কবি-পরিকল্পিত এই ‘অভিনয়’-গুলি হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশায় তাহলে কি একবারও ‘রক্তকরবী’ হয়নি? উত্তর, হয়েছিল; একবার নয়, তিন-তিন বার। যার মধ্যে তিন-নম্বর প্রযোজনাটির খবর বর্তমানে খুব একটা অজানা নয়, শান্তিনিকেতন থেকে অসুস্থ শরীরে কলকাতায় এসে যা দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কিন্তু আমাদের বিস্মিত করে যে তথ্য, তা হল এই প্রযোজনায় নন্দিনীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এক কিশোর! জগমোহন মুখোপাধ্যায়। এই প্রযোজনার বিস্তারিত তথ্য দেওয়ার আগে, পূর্বে হয়ে যাওয়া দু’টি প্রযোজনার কথা বলে নেওয়া অবশ্যক।

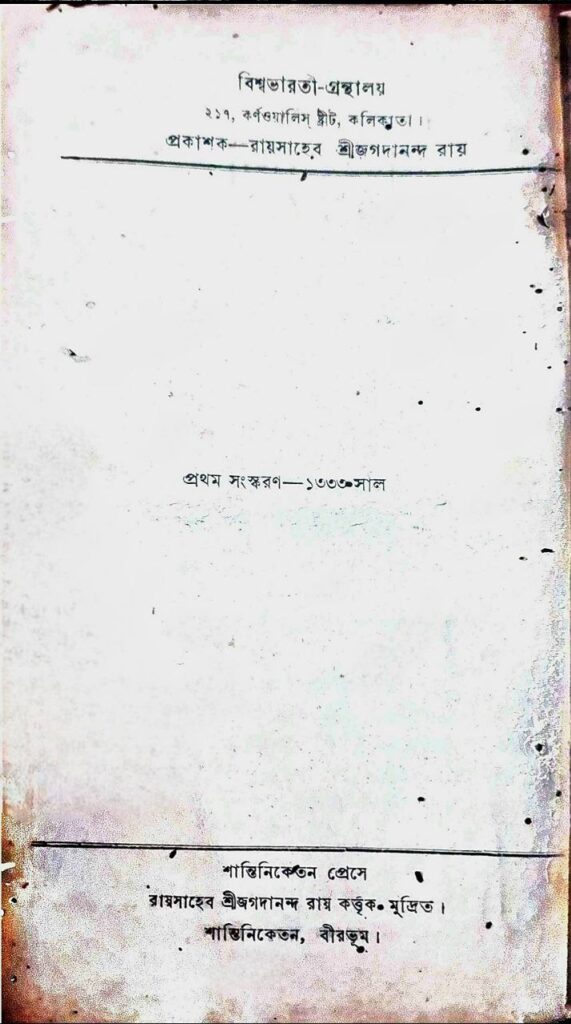

১৩৩৩-এ প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ সংস্করণ-এর প্রেস লাইন

২৯ জুন, ১৯২৩, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’-র ‘বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছিল— ‘শীঘ্রই বিশ্বভারতীর সাহায্যকল্পে কবিবর রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকের অভিনয় হইবে। রঘুপতির ভূমিকায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অবতীর্ণ হইবেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে নাটকের মহড়া চলিতেছে। রবীন্দ্রনাথ আর একখানি নূতন নাটক লিখিয়াছেন। তাহার নাম ‘যক্ষের ধন’। নাটকখানি তিনি ঠাকুরবাড়ীতে একটি সাহিত্যিক মজলিশে পাঠ করিয়াছেন।’ এ-কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, ‘যক্ষপুরী’ নামটিই হয়তো ‘আনন্দবাজার’-এ ভ্রমক্রমে ‘যক্ষের ধন’ হয়ে গেছিল, ঠিক যে সময় এই রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে, তার কিছু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ শিলং থেকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু নাটক তখনও ‘রক্তকরবী’ বা ‘নন্দিনী’ শীর্ষক খসড়াতে পৌঁছয়নি, রয়েছে, ‘যক্ষপুরী’ শীর্ষক কোনও একটি খসড়াতেই।

এ-বছরই, ‘প্রবাসী’-র সম্পাদক রমানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে লিখছেন, ‘যক্ষপুরী নাটকটি প্রবাসীর পূজার সংখ্যায় প্রকাশ না করিয়া ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে প্রকাশের যদি ব্যবস্থা করেন তবে ভাল হয়। অভিনয়ের পূর্বে আমি উহা বাহির করিতে ইচ্ছা করি না।’

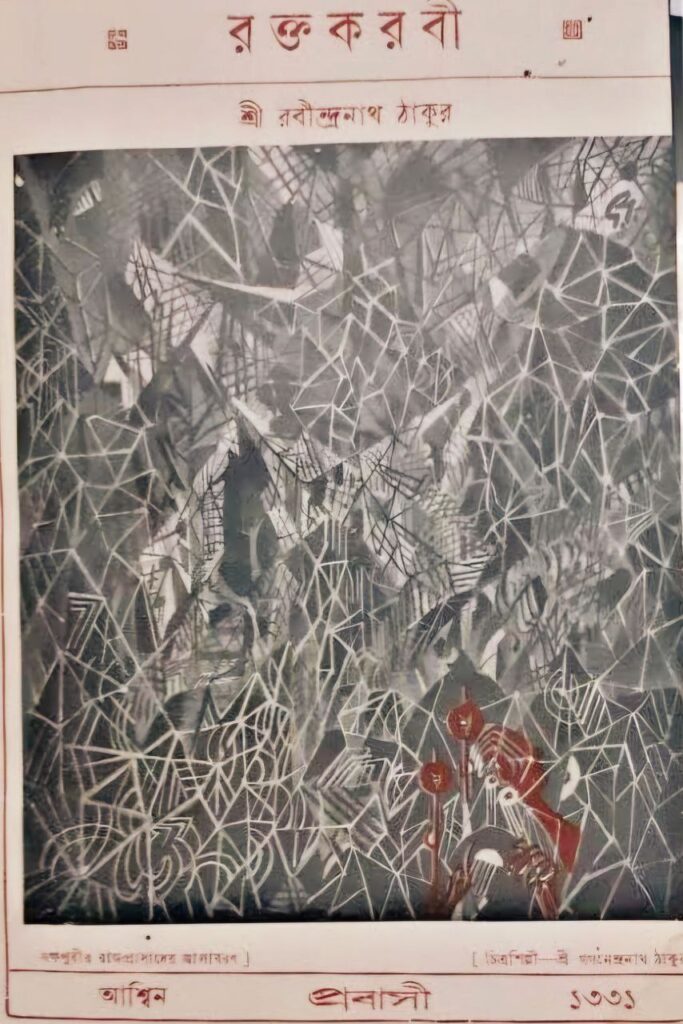

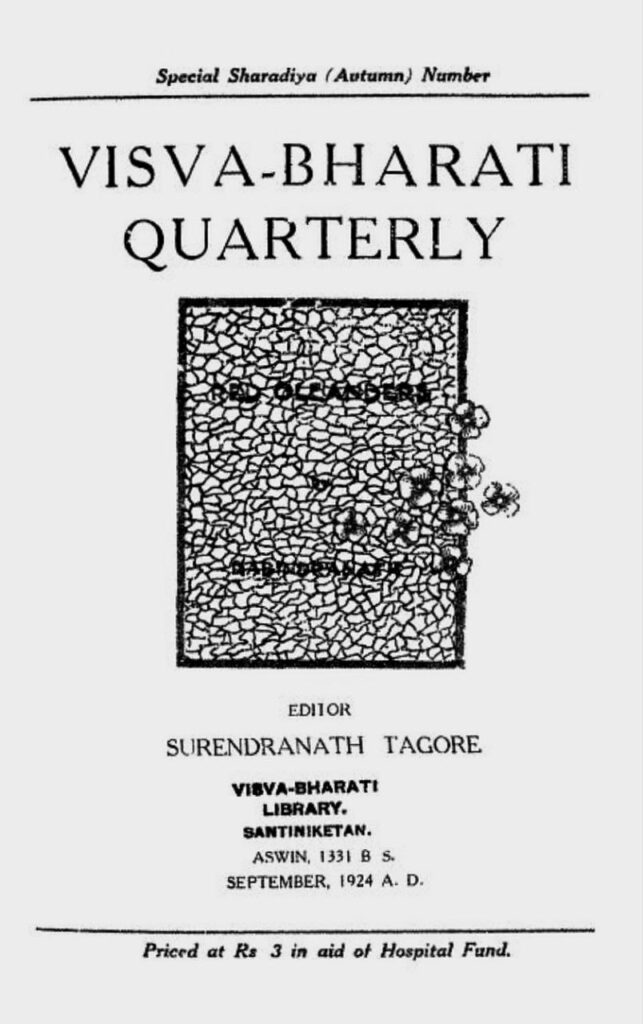

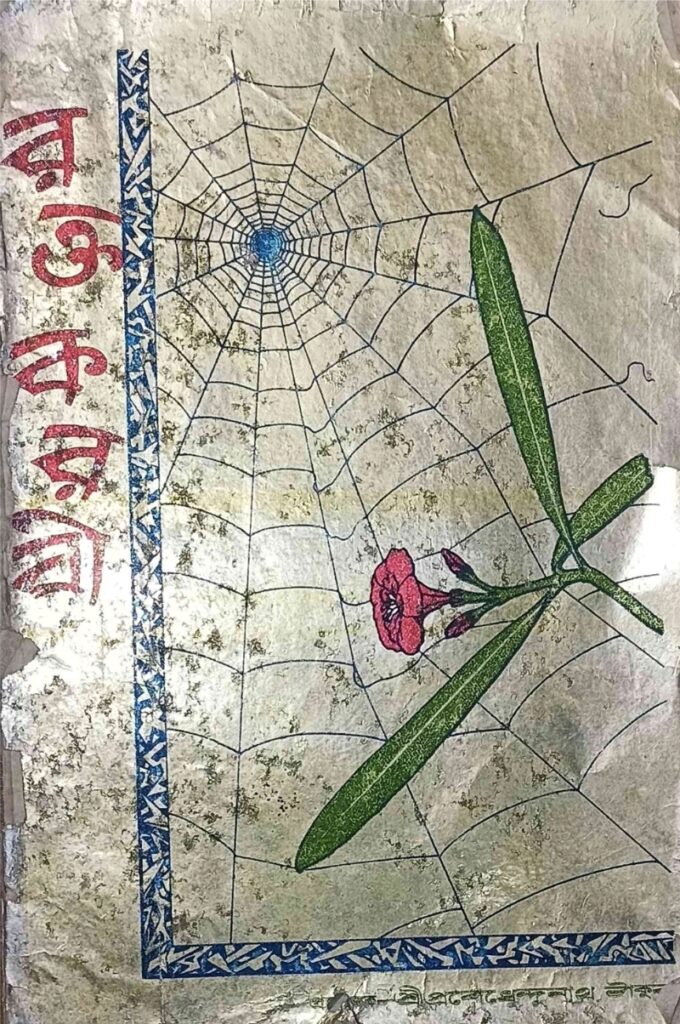

এদিকে, ‘নাচঘর’ পত্রিকা-য় ১৩৩১, ১৩ ভাদ্রর সংখ্যয় সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, ‘রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগ্রহে শিশিরকুমার তাঁর নূতন ও অপূর্ব্ব নাটক ‘রক্তকরবী’ অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছেন।’ কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এই প্রযোজনা মঞ্চস্থ হয় না। নাটকটি বিশেষ ক্রোড়পত্র রূপে ‘প্রবাসী’-তে প্রকাশিত হল আশ্বিন ১৩৩১ বঙ্গাব্দ, অর্থাৎ, ১৯২৪-এ। এরপর ‘বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি’-তে ১৯২৪-এরই সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ শারদীয় সংখ্যা ‘Special Sharadiya (Autumn) Number’-এ নাটকটির ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে এবং এ-বছরই কবির আর্জেন্টিনা যাওয়ার সময়; ‘San Isidro’ থেকে লন্ডনে রথীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখছেন, ‘পেরু থেকে আমরা মেক্সিকোয় যাবার ব্যবস্থা করব। ম্যাকমিলানরা রক্তকরবী আর চতুরঙ্গ সম্পর্কে কি স্থির করল জানাস।’ এই চিঠির এক বছরের মাথাতেই ‘MACMILLAN AND CO., LIMITED’ ১৯২৫ প্রকাশ করছে গ্রন্থাকারে ‘RED OLEANDERS’। প্রকাশের পর-পরই এডিনবরায় ইংরেজি অনুবাদটি ১৯২৫-এ অভিনীত হয়, কবির জীবদ্দশায় ‘Red Oleanders’-এর প্রথম মঞ্চায়ণ হিসেবে এটিকে আমরা ধরে নিতে পারি। দ্বিতীয় মঞ্চায়ণ হিসেবে, ১৯২৯-এ প্রকাশিত ‘আনন্দবাজার’-এর একটি রিপোর্ট বলছে, অক্টোবর-এর শেষ দিকে বোম্বাই-এ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ‘উন্নতিশীল যুবকের চক্র’ ‘রক্তকরবী’ মঞ্চস্থ করে। এর বেশি তথ্য এই প্রযোজনা সম্পর্কে এখনও অমিল।

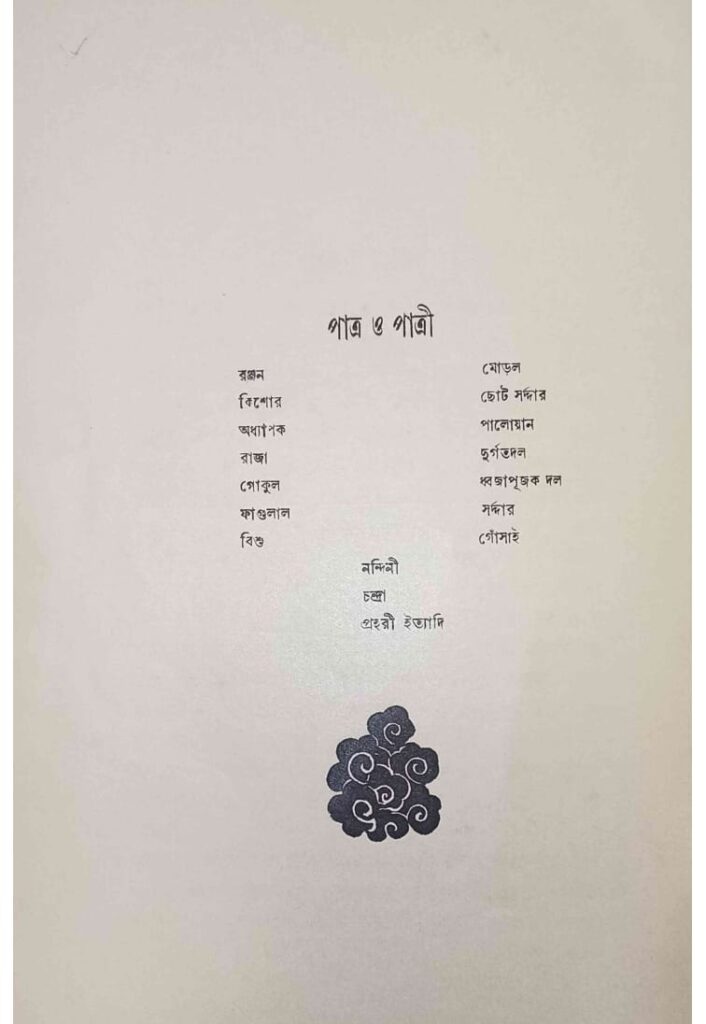

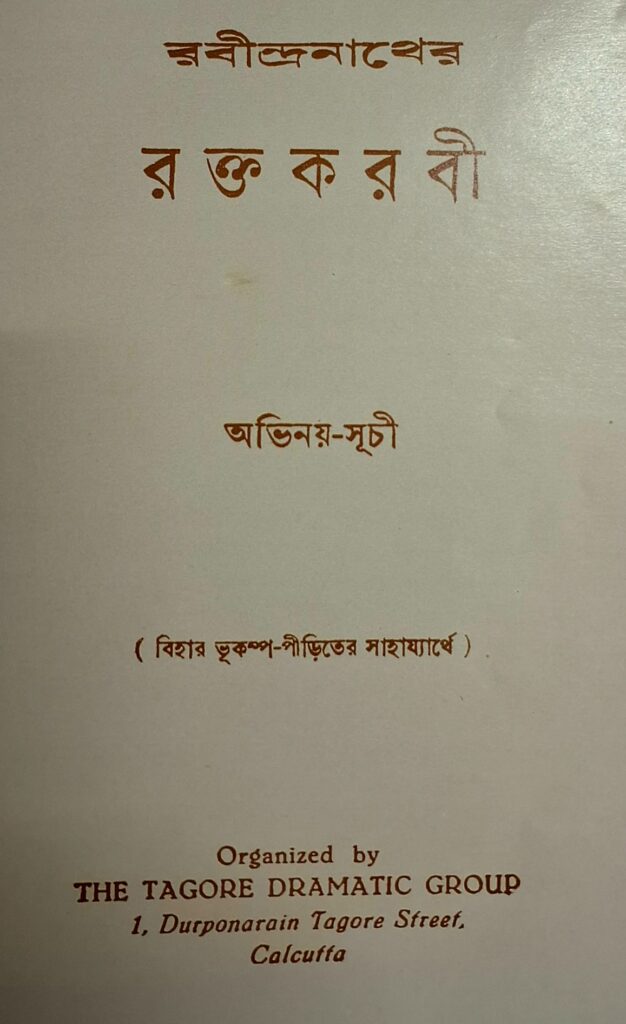

ফিরে আসি কিশোর নন্দিনীর কথায়; ১৯৩৪ সালে বিহারে ভূমিকম্প-পীড়িত দুর্গতদের সাহায্যার্থে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর-এর ‘দ্য টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপ’ আয়োজন করল ‘রক্তকরবী’-র মঞ্চায়নের। সামগ্রিক প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ। মঞ্চায়ন উপলক্ষে যে অভিনয়-সূচি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তে লেখা ‘ভূমিকম্প’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়, ছাপানো হয় ভূমিকম্প-পীড়িত বিহারের দু’টি ছবি। পাশাপাশি, একটি নাট্যপরিচয় লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যা সম্পাদনা করে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। অবন ঠাকুরকে একটি চিঠিতে লিখছেন, ‘তোমার রক্তকরবীর ভূমিকাটির পরে একটু আমার কলম বুলিয়ে দিলুম।’ অভিনয়-সূচিতে আরও একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ করা যাবে। ‘রক্তকরবী’-র এই প্রযোজনায় ব্যবহৃত প্রতিটি গান এখানে প্রকাশিত হয়, কথা-সহ এবং প্রতিটি গানের নীচে একটি করে অলংকরণ। একদম শেষে, ‘পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে’-র নীচে একটি গরুর গাড়ি কাটা ফসল নিয়ে যাচ্ছে— এমন একটি অলংকরণ রাখা হয়েছিল। আমরা দেখব মূল নাটকের ১০টি পাণ্ডুলিপিতেই পাওয়া যায় না, এমন একটি গান এখানে ধ্বজাপূজকদের গান হিসেবে যুক্ত হয়েছে, ‘ফুল দেখি লাগিল আশ/আব ভোমরা যাব তোমার পাশ’…

‘রক্তকরবী’-র গান, ‘ওগো দুখ জাগানিয়া তোমায় গান শোনাব’র একটি পরিচিত ও প্রচলিত লাইন, ‘বুঝি আমার ব্যাথার আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক’— কিন্তু এই অভিনয়পত্রীতে আমরা দেখব, পরিবর্তে রয়েছে, ‘বুঝি আমার ‘সুরের’ আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাক’, অর্থাৎ, ‘ব্যথা’ ও ‘সুর’ শব্দ দু’টির মধ্যে পাঠভেদ লক্ষ করা যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাতসারে যে এই পরিবর্তন হয়েছিল তা বলা যায় না, কারণ প্রযোজনার নানা খবর তিনি রেখেছেন, আর অবন ঠাকুরের লেখা ভূমিকা যে স্ব-হস্তে সম্পাদনা করে দিয়েছেন, তা আগেই উল্লখ করা হল। প্রসঙ্গত, ‘The Tagore Dramatic Group’-এর ঠিকানা ছিল পাথুরিয়াঘাটার ১ নম্বর দর্পনারায়ণ টেগোর স্ট্রিট-এ; অভিনয়টি হয়েছিল রাজকৃষ্ণ স্ট্রিট-এর নাট্যনিকেতন মঞ্চে। ১৯৩৪ সালের ‘The Statesman’ পত্রিকায় এই অভিনয় সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়—

‘IN AID OF THE EARTHQUAKE/ RELIEF FUND 6TH APRIL-7 P.M./ RABINDRA NATH’S/ RAKTAKARABI/ at/NATYA NIKETAN, Raja Raj Kissen Street in the immediate presence/of the poet/ Tickets available at/ CO-OPERATIF [sic] BOOK-DEPOT/Ashutosh Building, College Square, Calcutta. Entire Proceeds to go to the Earthquake/ Relief Fund.’

১৯৩১-এ নাট্যনিকেতন মঞ্চ নির্মাণ করেছিলেন প্রবোধচন্দ্র গুহ, পরে শিশির ভাদুড়ী এর নাম পরিবর্তন করে রাখেন ‘শ্রীরঙ্গম’, যা আবার পরিবর্তিত হয়ে ‘বিশ্বরূপা’ থিয়েটার হয়। বর্তমানে এর অবস্থানে জায়গা করে নিয়েছে একটি বহুতল। প্রসঙ্গত, শিশির ভাদুড়ীও এই অভিনয় দেখেছিলেন।

ফিরে আসি, নন্দিনী-রূপী কিশোর জগমোহন মুখপাধ্যায়ের কথায়, যার অভিনয়ে ধাঁধা লাগিয়েছিল রবীন্দ্রনাথের চোখেও। তখন উত্তর কলকাতার পাড়ায়-পাড়ায় শখের থিয়েটার দল। এমনই এক দল, ‘পঞ্চপ্রদীপ’, যার নির্দেশক ছিলেন, স্টার থিয়েটার-এর রাধিকানন্দন মুখোপাধ্যায়। ‘ষোড়শী’ নাটকে এককড়ি নন্দীর ভূমিকায় জগমোহনের অভিনয় জীবনের সূচনা। এই অভিনয় দেখেই মুগ্ধ হয়ে প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর জগমোহনকে টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপে নিয়ে আসেন। নাট্যনিকেতনের ‘রক্তকরবী’র এক বছর আগে অভিনীত হয় রবীন্দ্রনাথের ‘রাজা’; রানির ভূমিকায় জগমোহন। এই অভিনয় দেখেই অবন ঠাকুর ঠিক করেন, জগমোহনকে দিয়েই ‘রক্তকরবী’-তে নন্দিনী করানো যেতে পারে। যেমন ভাবা তেমন কাজ, শুরু হল মহড়া! পাথুরিয়াঘাটার কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ির দালানে মহড়া চলত, নির্দেশনা দিতেন অবন ঠাকুর, গান শেখাতেন দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অদিতি দেবী।

ঠিক হয়ছিল, ১৯৩৪-এর মার্চ মাসে হবে অভিনয়। কিন্তু তা পিছিয়ে যায় নানা কারণে, অবশেষে ৬ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল ‘রক্তকরবী’, একদম প্রথমের সারিতে রবীন্দ্রনাথ। কাগজে এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিলই যে, স্বয়ং কবি আসছেন, সেই কারণে কবির কাছাকাছি বসতে পারার বাসনায় প্রচুর টাকায় টিকিট ব্ল্যাক হয়েছিল সেদিন। এই নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগে রবীন্দ্রনাথ নিজে কলাকুশলীদের নাটক পড়ে শুনিয়েছিলেন, তবে কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন রবীন্দ্রনাথ— তা আগে থেকে জানতেন না, নাটকের অভিনয়পত্রীতেও শুধু অভিনয়-শিল্পীদেরই নামই পাওয়া যায়। বরানগরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর বাড়িতে হয়েছিল সেই পাঠসভা। নাটকটির মঞ্চ পরিকল্পনা করেছিলেন, শিশির ভাদুড়ীর সহযোগী, তৎকালীন মনমোহন নাট্য মন্দিরের আর্ট ডিরেক্টর রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সৌজন্য: সৌরপ্রভ চট্টোপাধ্যায় ও (ডানদিকে) ১ নম্বর দর্পনারায়ণ টেগোর স্ট্রিট-এর এই বাড়িটিই ছিল টেগোর ড্রামাটিক গ্রুপের অফিস

সামগ্রিক অভিনয় রবীন্দ্রনাথের কেমন লেগেছিল, তা স্পষ্ট জানা না গেলেও, সূত্র ছড়িয়ে আছে হেমন্তবালা দেবীকে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে, তাঁর মর্মার্থ, ‘রক্তকরবী’ দেখে শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত মনে জোড়াসাঁকো ফিরে এসেছেন তিনি। তবে এই ক্লান্তি ভিড়ের ক্লান্তি, না প্রযোজনা-দুর্বলতার ক্লান্তি তার কোনও স্পষ্ট নথি আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি। তবে নাটকটির প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান থেকে জানা যায়, অভিনয়ের দিন মঞ্চায়ন-শেষে অবন ঠাকুরকে নন্দিনী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, ‘এই মেয়েটি কাদের বাড়ির অবন?’ অবনীন্দ্রনাথ তাতে মুচকি হেসে উত্তর দেন, ‘এই মেয়েটি হল অভয়পদর ভাগ্নে।’ প্রসঙ্গত, অভয়পদ রায় হলেন সুনয়নী দেবীর জামাই।

তখনকার দিনে কলকাতা কর্পোরেশনের চিফ ইঞ্জিনিয়র বিএন দে নাকি নাটকটির প্রযোজনা দেখে কলাকুশলীদের সঙ্গে পঞ্চাশ টাকা বাজি ধরেছিলেন এই মর্মে, নন্দিনী-র ভূমিকায় যে অভিনয় করেছেন, তিনি কিছুতেই ছেলে হতে পারেন না, বলাই বাহুল্য, বাজিতে হারতে হয়েছিল তাঁকে।

আমরা জানি, ‘রক্তকরবী’র শতবর্ষ চলছে, এই নিয়ে হইচই চারিদিকে। কিন্তু নাটকটির রচনা, প্রকাশকালের সময়-সারণী বলে, ১৩২৩ সালের এমনই এক বৈশাখ মাসে শিলং-এর জিৎভূম-এ ‘রক্তকরবী’ লেখা শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ। অর্থাৎ, কবিপক্ষই ‘রক্তকরবী’ জন্মের মাস! এই নাটক নির্মাণেই বোধহয় এতবার নিজেকে ভেঙেছেন, গড়েছেন তিনি। আরও কোনও রবীন্দ্রসৃষ্টিতে সম্ভবত এতবার ভাঙাগড়ার নিদর্শন নেই। বারবার ভেঙে নতুন করে গড়া তো আদতে নবজন্মই।