‘এ কলকাত্তা শহর, এখানে রাগ করলে, মান করলে, দিখবার কেউ নাই…’

ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’ চলচ্চিত্রের শেষ-দিকের একটি দৃশ্যে, বিজন ভট্টাচার্য অভিনীত মুটে চরিত্রটির মুখে এই সংলাপ শোনা যায়। যে-চরিত্র বা সংলাপের কোনও অস্তিত্ব শিবরামের উপন্যাসে নেই। এমন বহু চরিত্র বা দৃশ্যই উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করলে, চলচ্চিত্রে দেখতে পাওয়া যাবে না, কিন্তু তাতে এতটুকু সরণ হয় না চলচ্চিত্রের মূল্য বক্তব্যে।

বাংলা ভাষায় টেক্সট থেকে চলচ্চিত্রে ‘adaptation’-এর উদাহরণ নেহাত কম নয়। সত্যজিতের ‘পথের পাঁচালী’-তে দুর্গাকে ট্রেন দেখিয়ে দেওয়া বা ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-র স্বতন্ত্র চলচ্চিত্রায়ন চিরন্তন বিতর্কের জন্ম দিলেও, একইসঙ্গে ধ্রুপদী নিদর্শন হয়ে রয়েছে।

কোনও বিশেষ টেক্সটকে চলচ্চিত্রে রূপদান করার সময়ে কতটুকু নেওয়া হবে, কতটুকুই-বা বর্জন করা হবে, এ-বিতর্ক চিরকালের। সবক্ষেত্রেই পরিচালকের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উঠে আসে; প্রশ্ন হল পরিচালক যদি গল্পের কাহিনি অনুযায়ী প্রতিটি ফ্রেম হুবহু সিনেমায় দেখান, তাহলে আর ‘মিডিয়াম’-এর পার্থক্য রইল কোথায়! পাশাপাশি যে-সময়ে গল্পটি লেখা হয়েছে, তা যদি অন্য সময়ে চলচ্চিত্রায়িত করা হয়, সেই সময়ের প্রভাবও তো থাকা উচিত। অবশ্য আজও আমাদের দেশে, যেখানে সিনেমা মানে অনেকের কাছে— শুধু ‘গল্প’-ই, অতিরিক্ত কিছু নয়, সেখানে কোনও টেক্সট-এর স্বতন্ত্র চলচ্চিত্রায়নে যে বিতর্কের বন্যা বইবে, তা আর আশ্চর্য কী!

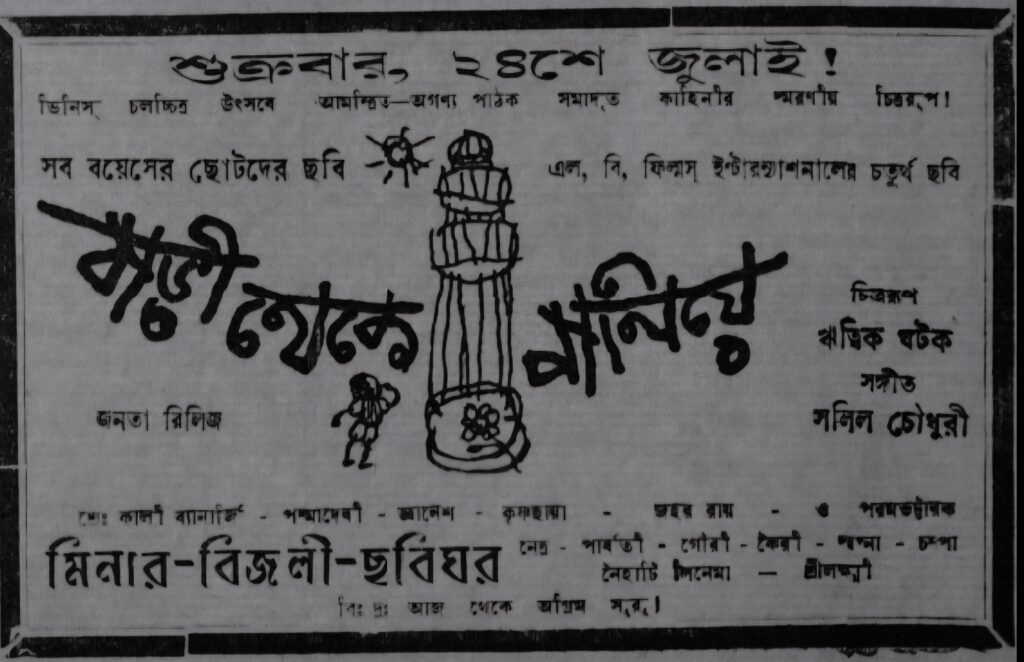

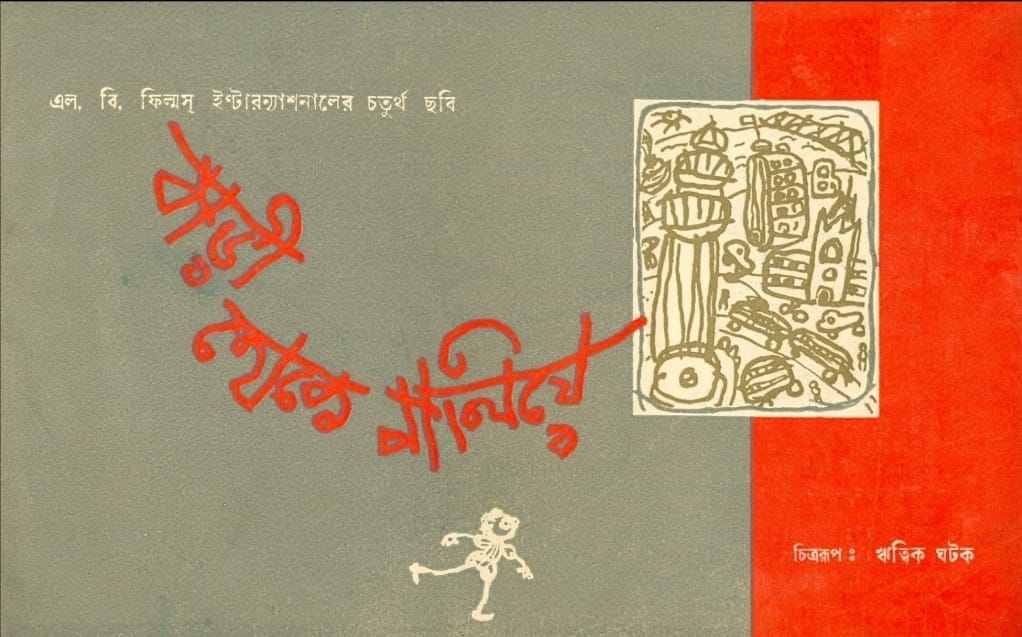

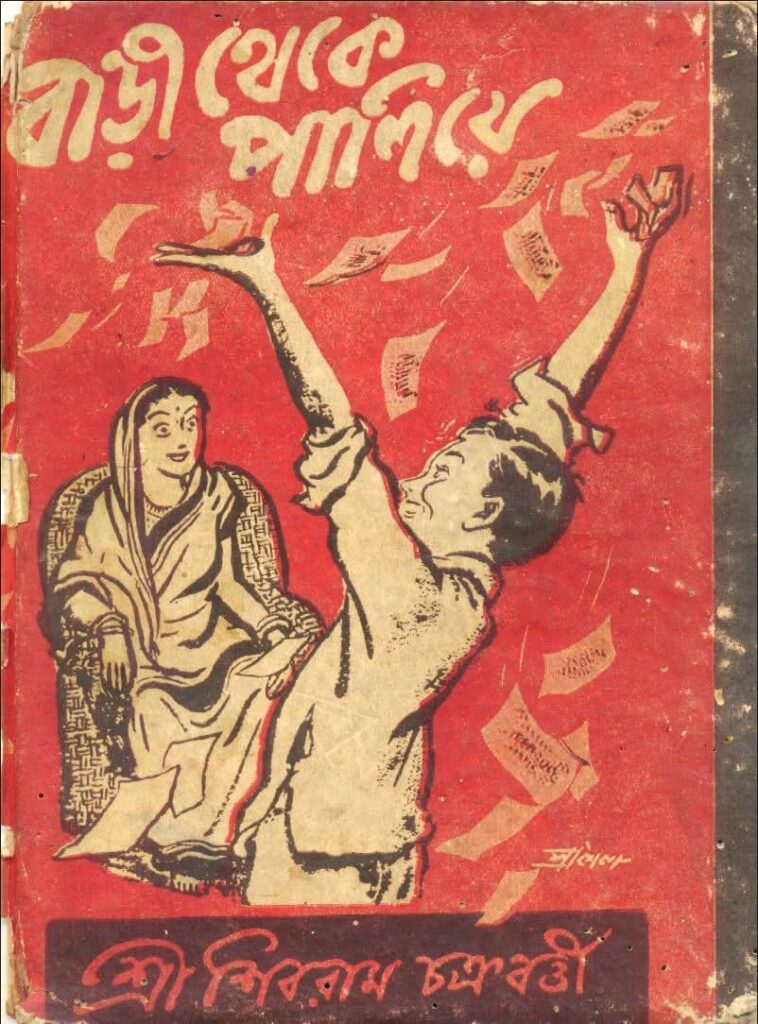

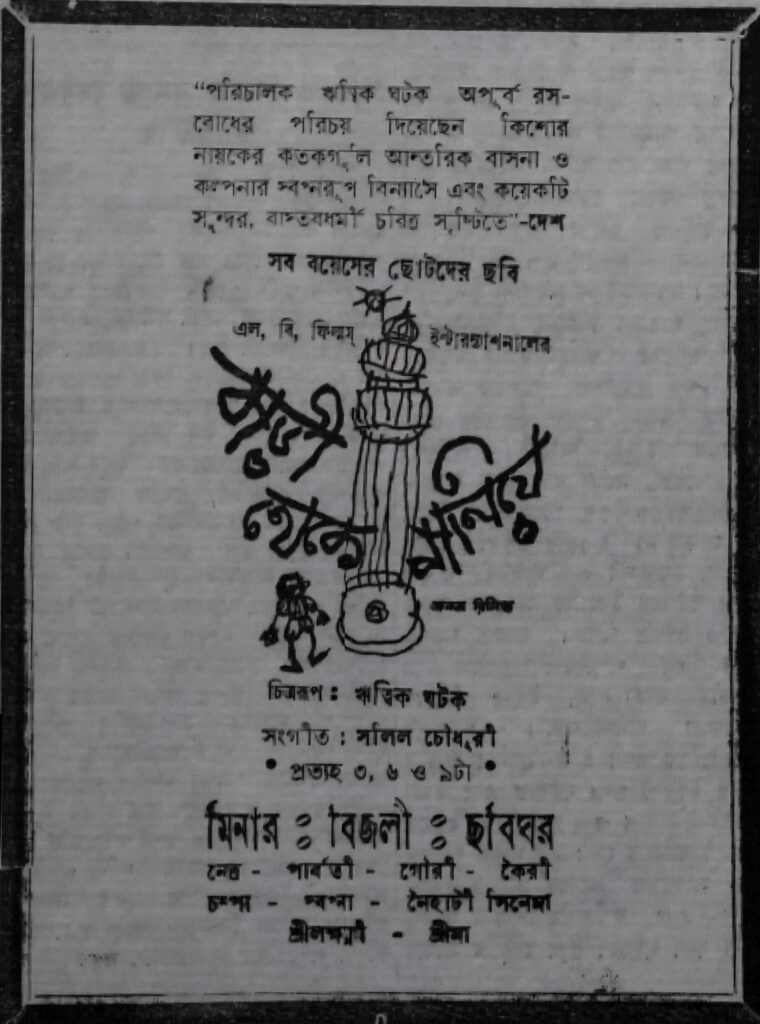

এ-বিষয়গুলি মাথায় রেখেই মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক; ৬৬ বছর আগে ১৯৫৯ সালে, আজকের দিনেই মুক্তি পেয়েছিল ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’।

‘পথের পাঁচালী’ মুক্তির প্রায় চার বছর পর এমন কোনও সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে, সেখানে সিনেমার মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসেবে উঠে আসছে, অপুর মতোই এক কিশোর। এখানে আগ্রহব্যঞ্জক বিষয়, অপু যেমন সমালোচক মহলে উদ্যাপিত, ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’র কাঞ্চন কিন্তু অতটা উদ্যাপিত নয়। কিন্তু দু’জনেই বিস্ময় বালক! নতুনের প্রতি আকাঙ্ক্ষায় আগ্রহের অন্ত নেই। তাহলে? এই উত্তরে আসার জন্য, আমাদের টেক্সট ও চলচ্চিত্রের তুলনামূলক আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে।

আমরা সিনেমায় দেখব, প্রথম দৃশ্যেই কাঞ্চন পাঠ্যবইয়ের মধ্যে লুকিয়ে, সিলেবাস বহির্ভূত ‘এল ডোরাডোর’ গল্প পড়ছে। তার মা আসে, ঘটনাক্রম এগোয় নানা প্রসঙ্গ পেরিয়ে। খেতে বসার সময়ে কাঞ্চন বাবার কাছে মার খায় পুজোর প্রসাদ চুরি করে খাওয়ার অপরাধে; বাড়ি থেকে তাকে বের করে দেন বাবা ইত্যাদি। আমাদের নজর করতে হবে— তার বাবা, মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, মায়ের শহুরে শিক্ষাই— কাঞ্চনের উচ্ছন্নে যাওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। উলটোদিকে মূল উপন্যাসে কোথাও ‘এল ডোরাডো’র প্রসঙ্গ নেই, উপন্যাসের শুরুই হচ্ছে কাঞ্চনের দামালপনার বর্ণনা দিয়ে। তার মধ্যেই একদিন সে বাবার ভয়ে, বাড়ি থেকে পালায়।

কোনও বিশেষ টেক্সটকে চলচ্চিত্রে রূপদান করার সময়ে কতটুকু নেওয়া হবে, কতটুকুই-বা বর্জন করা হবে, এ-বিতর্ক চিরকালের। সবক্ষেত্রেই পরিচালকের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উঠে আসে; প্রশ্ন হল পরিচালক যদি গল্পের কাহিনি অনুযায়ী-ই প্রতিটি ফ্রেম হুবহু সিনেমায় দেখান, তাহলে আর ‘মিডিয়াম’-এর পার্থক্য রইল কোথায়!

কাঞ্চনের মন যে কল্পনার হাত ধরে বহুদূর চলে যেতে চায়, এই নির্মাণকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যই ছবিতে ‘এল ডোরাডো’র আনয়ন। কলকাতাই কাঞ্চনের ‘এল ডোরাডো’। উপন্যাসে আমরা ইঙ্গিত পাব— কাঞ্চনের স্বপ্নের শহর কলকাতা, এই বাক্যে। তবে কি শুধু স্বপ্নকে তাড়া করেই কাঞ্চন বাড়ি ছাড়ে? তা তো নয়। সে বাড়ি ছাড়ে ভয়ে, আতঙ্কে।

আমারা জানি, ঋত্বিক ঘটকের দর্শনে দেশ কেবলমাত্র বিরাট কোনও ভূখণ্ড নয়, ঋত্বিকের দেশ একটা স্বতন্ত্র মনন, যার মধ্যে থেকে যায় ‘নিজের বাড়ি’; নিজের বাড়িই আস্ত একটা দেশ! সেই বাড়ি, ঐতিহ্য ছেড়ে আসা প্রাণগুলোই উদ্বাস্তু।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ঋত্বিক যদি দেশভাগের যন্ত্রনাকেই তুলে আনতে চাইলেন, তাহলে উপন্যাস হিসেবে ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’-কেই বেছে নিলেন কেন? একদল লোক এমনিতেই এটিকে কিশোর পাঠ্য উপন্যাস বলে দাগিয়ে দেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তাই থাকে? লক্ষ করলে দেখা যাবে, বারবার এই উপন্যাসে ‘দেশ’-এর প্রসঙ্গ এসেছে। কলকাতা আসার পর, কাঞ্চনের সঙ্গে প্রথমেই যার সংলাপ বিনিময় হয়, সেই ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করে, তার ‘দেশ কোথায়’? আবার একটি পর্বে যখন কাঞ্চন ফেরিওয়ালার থেকে তার মায়ের জন্য জিনিস কেনে এবং ফেরিওয়ালা যখন তার বাড়ি যেতে চায়, কাঞ্চন বলে, ‘আমাদের বাড়ি? সে আমাদের দেশে’— শিবরাম বর্ণিত এই দেশের সংজ্ঞা কীভাবে সিনেমায় দেখালেন ঋত্বিক?

সিনেমাতে কাঞ্চনের সঙ্গে কলকাতা শহরে প্রথম কথা হয় হরিদাসের; সেও তাকে জিজ্ঞেস করে, তার দেশ কোথায়, বাড়ি কোথায়? উলটোদিকে হরিদাস যখন নিজের কথা কাঞ্চনকে বলে, তখন সে জানায়, দেশে সে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার ছিল; দেশ ভাগ হল, পাকিস্তান হল। তাকেও বাড়ি থেকে পালিয়ে আসতে হল বাধ্য হয়ে। সিনেমা ও উপন্যাস মিলিয়ে আমরা দু’রকমের কারণে ‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ আসা দেখতে পাব; আপাতভাবে দুটো আলাদা হলেও, শেষপর্যন্ত দুই-ই গিয়ে দাঁড়ায় ছেড়ে আসার যন্ত্রনায়, যার মূলে রয়েছে ভয়, আতঙ্ক।

‘কলকাতার পথের মতো বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে বোধহয় আর দ্বিতীয় নেই’

ঋত্বিকের কলকাতা, শিবরামের তুলনায় অনেক রূঢ়। এর কারণ হিসেবে আমরা টাইম-ফ্রেমটিকে চিহ্নিত করতে পারি। শিবরাম বলছেন, তিনের দশকের কলকাতার কথা; (খেয়াল রাখতে হবে, বইটির প্রকাশকাল: ১৯৩৭) রাজনৈতিক পরিমণ্ডল হিসেবে উঠে আসছে— গান্ধীজী, সিআর দাশ ও স্বরাজের প্রসঙ্গ। উলটোদিকে, ঋত্বিকের কলকাতায় উঠে আসছে দেশভাগ পরবর্তী সময়ের চালচিত্র। লক্ষণীয়, শিবরামের উপন্যাসে কাঞ্চনের অনেক সমব্যাথী দেখতে পাওয়া যায়, সিনেমাতে যারা সেই ভূমিকায় অনুপস্থিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হোটেলে খেয়ে কাঞ্চন যখন টাকা দিতে পারে না, তখন এক অচেনা মানুষ তার খাবারের দাম দিয়ে দেয়, কিন্তু সিনেমায় এমনকিছু আমরা ঘটতে দেখি না, বরং দেখা যায় হোটেলের মালিক কাঞ্চনকে প্রহার করে, বের করে দিচ্ছে দোকান থেকে। এই বদল কি রিয়ালিজমের খাতিরেই নয়? আমরা জানি, দেশভাগ পরবর্তী কলকাতা উদ্বাস্তু সমস্যায় কীভাবে জর্জরিত ছিল; খুব স্বাভাবিক ভাবেই, মানুষ প্রশ্ন তুলত অচেনা কাউকে দেখলেই। তারই বহিঃপ্রকাশ ঋত্বিকের ছবির এই পট-পরিবর্তন। এখানে এও উল্লেখ্য, উপন্যাসে স্বরাজ প্রসঙ্গে যে-মিছিলের প্রসঙ্গ আসে, তা এখানে বদলে যায় বাস্তুহারাদের মিছিলে। সেই মিছিলে কাঞ্চন স্লোগানও দেয়।

এবারে ফিরি কাঞ্চনের বিয়েবাড়িতে ভোজ খাওয়ার প্রসঙ্গে। বিয়েবাড়ি থেকে বেরিয়ে কাঞ্চন দেখতে পায়, খাবার নিয়ে মানুষ-কুকুরে সংগ্রাম হচ্ছে। যে মারছে, সে ভিক্ষুক। কেন সে কুকুরটিকে মারছে জিজ্ঞেস করলে কাঞ্চন উত্তর পায়, ‘আদমিকো খানে নেহি মিলতা, কুত্তা খায়েগা?’ এই সংলাপ ও দৃশ্য কিন্তু মূল ছবিতেও অটুট রাখেন পরিচালক। যা সরাসরি দেখানো হয় না, তা কাঞ্চনের আত্মউপলব্ধি। উপন্যাস থেকে সেই অংশটুকু তুলে দেওয়া যাক।

‘কাঞ্চন স্তব্ধ হয়ে গেল। সে ভাবতে লাগল-এত বড়ো শহর, এখানে এত বড়োলোক, লোকের এত টাকা, এমন ভোজ, এমন শোভাযাত্রা, আর এখানেই কিনা মানুষকে কুকুরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করে খেতে হয়। কাকে দয়া করবে-কার পক্ষে সে দাঁড়াবে? কুকুরের, না মানুষের?’

তবে কলকাতার এই চালচিত্র ও কাঞ্চনের অনুভব আরও স্পষ্ট করে, ভিন্ন আঙ্গিকে দেখান পরিচালক। একটি গানের সূত্রে সবটা ফুটে ওঠে। কাঞ্চন হোটেলে মার খাওয়ার পর, এক বাউলকে আমরা গাইতে শুনি, ‘আমি অনেক, ঘুরিয়া, ফিরিয়া, শ্যাষে, আইলামরে কইলকাত্তা।/এই আজব কইলকাত্তা-/এর রকম সকম দেইখ্যা আমার ঘুইরা গেছে মাথা’ সারা কলকাতা শহর ঘুরে এই গানটি গাইতে দেখা যায় এই বাউলকে! যে ইমেজগুলি পরপর দৃশ্য-দৃশ্যান্তরে এগিয়ে চলে, তা যথেষ্ট অস্বস্তি দেয় দর্শকে; গোটা সময় জুড়ে এগিয়ে চলে, উদ্বাস্তু, দরিদ্র মানুষদের চালচিত্র। গানটির পরের লাইনগুলোয় নজর করা যাক— ‘ওই পদ্মাপারের চরে আমার ছিলরে ঘর বাড়ী,/ আর ছিল মা জননী বিঘা দুই ক্ষেতী বাড়ী।/আমি কি দোষে-/ আমি কি দোষে হারাইলাম মাগো/আইলাম সবই ছাড়ি/এখন যেখানে হক কথা কই মা পিঠে পড়ে জুতা।’— গানের এই অংশের মর্মার্থ তো সম্পূর্ণত দেশভাগের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি। আমাদের খেয়াল করতে হবে, যে-দৃশ্যগুলি গানের সঙ্গে এগিয়ে চলে, তা সম্পূর্ণত দরিদ্র-নিরন্ন মানুষের প্রতিফলন। একটি দৃশ্যে যেমন দেখা যাবে, বাউল দাঁড়িয়ে গাইছে, আকাশে উড়ে চলেছে চিল-এর দল… এই যে চিলের ইমেজ তাও কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ করে উল্লেখের দাবি রাখে। চিলের তো নীচে থাকা শিকার ধরাই কাজ, সেখানে এই গানের প্রেক্ষিতে চিলের ইমেজ বিশেষ ভাবে সমাজের দুর্দশার কথা তুলে ধরে। সাহিত্য থেকে চলচ্চিত্রের এই যে পরিবর্তন সেখানে এ-ধরনের দৃশ্য নির্মাণগুলিই স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ঋত্বিকের কলকাতা যদি শিবরামের তুলনায় রূঢ় হয়, তাহলে কাঞ্চনের জীবনে হরিদাস বা মিনির মায়ের চরিত্র কেন আনলেন পরিচালক? আমাদের মনে রাখতে হবে, মিনিকে যেভাবে বিস্তৃত পরিসরে ঋত্বিক দেখান, তা কিন্তু শিবরাম দেখাননি, উপন্যাসে মিনি এসেছে একবারই, কিন্তু ছবিতে অনেকটা অংশ জুড়ে মিনি রয়েছে, উপন্যাস অনুযায়ী যেখান কনক নামের বালকটির থাকার কথা, সেই দৃশ্যগুলি মিনির পরিবারের সঙ্গে যুক্ত করে দেন পরিচালক। ‘আজব শহর কলকেতা’য় কাঞ্চনের সহমর্মী হয়ে উঠে আসে মিনির মা, সে-ও দেশ ছেড়ে এসেছে, তাই বাড়ি থেকে পালিয়ে আসা কাঞ্চনকে তিনি বোঝেন। কিন্তু তার এই ছেড়ে আসা দেশ তো কোনও রাজনৈতিক কারণে সৃষ্ট হওয়া দেশ নয়, এই দেশ কাঞ্চনের মায়ের বাপের বাড়ির গ্রাম, যেখান থেকে সে বিয়ে হওয়ার পর কলকাতায় এসেছিল। আবারও এখান থেকে ঋত্বিকের দেশের সংজ্ঞা স্পষ্ট হয়। যে-দেশ আদপে নিজের শিকড়, তা নিছকই কোনও ভূখণ্ড নয়।

উপন্যাসের প্রেক্ষিতে সিনেমা আমূল বদলে যায় একদম শেষে। উপন্যাসে কাঞ্চন ফেরে, রেসের মাঠের জিতে যাওয়া টাকা নিয়ে। নিয়ে যায় মায়ের জন্য অজস্র জিনিস কিন্তু সিনেমায় দেখব কাঞ্চন ফেরার পথে নিয়ে যায় শুধুমাত্র হরিদাসের দেওয়া ঝোলা ও নকল চুল-দাড়ি; কিন্তু সে নিয়ে তার কোনও খেদ থাকে না। তবে এ-প্রসঙ্গে একটা বিষয় মিলে যাবে, সিনেমা এবং উপন্যাসে দু’ক্ষেত্রেই আমরা দেখব, কাঞ্চন স্বপ্ন দেখে সে একদিন কলকাতা থেকে রোজগার করে তার মা-কে গ্রামে অনেক জিনিস পাঠিয়েছে ডাকযোগে, সেই পার্সেল তার বাবা দেখে হিংসায় জ্বলে যায়। তার হাতে দেওয়া হয় না; পার্সেল কাঞ্চনের মা-ই পায় এবং খুলে দেখে সেখানে রয়েছে অজস্র প্রসাধন সামগ্রী যাকে কাঞ্চনের বাবা দাগিয়ে দিয়েছিল কেবলই বিলাসিতা বলে। সিনেমায় কিন্তু এই স্বপ্নের কোনও বদল হয় না, সেখানে ‘ফেরা’কেই বড় করে দেখান পরিচালক। এই ফেরা প্রসঙ্গেই আর-একটি বিষয় স্মর্তব্য; নৌকো করে যখন কাঞ্চন ফেরে, তখন দূরে এক্সট্রিম লং শটে আমরা দেখব— পালকি করে একদল লোক এগিয়ে চলেছে, বোঝা যায়, তারাও ফিরছে কাউকে নিয়ে, বাংলার আবহমান ফেরার মাধ্যম তো এই পালকিরই রূপক, তাকেই পরিচালক দেখান কাঞ্চনের ফেরার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে; ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’তে ঘর ছেড়েও এই ফেরাই বোধহয় চিরন্তন হয়ে থাকে। সেখানে যে বাবার ভয়ে কাঞ্চন ঘর ছেড়েছিল, তাকেই জড়িয়ে সে বলে ঘরই শ্রেষ্ঠ!

ঋত্বিক ঘটক একটি সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, … “‘বাড়ি থেকে পালিয়ে’ অন্যান্য ছবির থেকে আলাদা। একটি শিশুর চোখে মহানগর।” এই দেখাই শিবরামের দেখার সঙ্গে আলাদা হয়ে, সিনেমায় ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’কে স্বতন্ত্র টেক্সট হিসেবে গড়ে তুলেছে, যেখানে দেশ নতুন ভাবে সংজ্ঞায়িত হয়, দেশ ছাড়ার যন্ত্রণা এক কিশোরের চোখ দিয়ে প্রতিফলিত হয়। সর্বোপরি আজব শহর কলকেতায় ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’ এসেও ফিরে যেতে হয় নিজের দেশেই…