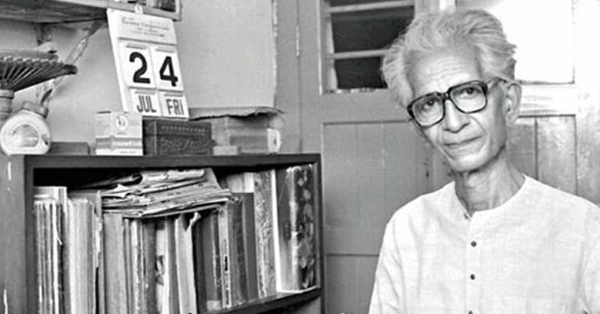

২ নভেম্বর অরুণ মিত্রের জন্মদিন। নিছক জন্মদিন এল, তাই কি তাঁকে নিয়ে ভাবতে বসা! অরুণ মিত্রের কবিতা আমরা কতদিন পড়ি না। কতদিন দেখিনি কলেজ স্ট্রিটের বইয়ের দোকান থেকে কেউ অরুণ মিত্রের ‘শ্রেষ্ঠ কবিতা’ কিনছে। অরুণ মিত্রের উপর লেখালেখিও খুব একটা চোখে পড়ে না আজকাল। অরুণ মিত্রের কোন-কোন বই এখনও ছাপা আছে, পাওয়া যায়— কতজন তার খোঁজ রাখি!

রাখেন হয়তো কেউ-কেউ। কেউ-কেউ, কেননা অরুণ মিত্র সকলের কবি নন, তিনি কারও-কারও কবি। ছন্দের দোলা, অলংকার ব্যবহারের আশ্চর্য চমক কিংবা হঠাৎ রক্ত গরম করে দেওয়া অথবা চেনা ইমোশনের ছোঁয়ায় চোখের কোল ভিজিয়ে দেওয়া কবিতা তিনি বিশেষ লেখেননি। শঙ্খ ঘোষ অরুণ মিত্রের কবিতা সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘… আরেকরকম কবিতা আছে, যার বাইরের কোনো ঠমক নেই, জৌলুশ নেই, অর্ধমনস্ক পাঠককে কাছে টেনে নেবার মতো কোনো বড়োরকমের আড়ম্বর নেই, আছে কেবল কথাবলার একটা মগ্ন স্রোত।’ এমনই কোনও-কোনও মগ্ন পাঠকের পড়ার টেবিলে কোলাহলহীন, নীরবে পড়ে থাকে, জেগে থাকে অরুণ মিত্রের কবিতার বই।

২

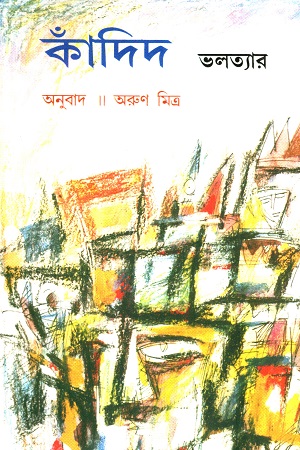

বাঙালি পাঠকের একটা বড় অংশের কাছে আজও অরুণ মিত্রের প্রধান পরিচয় তিনি ফরাসি সাহিত্যের একজন অনুবাদক। এ-কথা সত্যি, ফরাসি সাহিত্যের অনুবাদক হিসেবে অরুণ মিত্রের খ্যাতি ও সাফল্য কম নয়। বিশেষত বাংলা অনুবাদে ফরাসি কবিতা পড়েন যাঁরা, র্যাঁবো-এল্যুয়ার-জাক প্রেভের যাঁদের পছন্দের কবি কিম্বা পড়তে চান ভলতের বা আরাগঁ-র গদ্যরচনা বা সার্ত্রের শেষ সংলাপ, জানতে চান আরাগঁ-র জীবনকাহিনি— তাঁরা অরুণ মিত্রকে সদা স্মরণে রাখেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু থেকে লোকনাথ ভট্টাচার্য— ফরাসি সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছে অনেক। কিন্তু অরুণ মিত্রের মতো এত অজস্র অনুবাদ আর কেউ করেননি। এবং কেবল পরিমাণে নয়, গুণগত দিক থেকেও সেসব অনুবাদ অনন্য। চিন্ময় গুহ, সৈয়দ মুজতবা আলী থেকে ধার করে অরুণ মিত্রের ‘কাঁদিদ’ (ভলতের) অনুবাদকে বলেছিলেন বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের কুতুবমিনার (মুজতবা আলী ফরাসি থেকে অনূদিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ‘ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ’ সম্পর্কে উপমাটি ব্যবহার করেছিলেন)। অনুবাদকের এই সাফল্য কি কবিকে খানিক ঝাপসা করে দিল? কে বেশি বড়— অনুবাদক অরুণ মিত্র না কবি অরুণ মিত্র?

৩

অবশ্য কবি হিসেবে ‘ভিড়ের সমর্থন’ এক সময়ে তিনি পেয়েছিলেন। সে প্রগতি-সাহিত্য আন্দোলনের কালপর্ব। চল্লিশের দশকে বাংলা প্রগতি শিবিরের কবিদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৩৭ সালে প্রগতি-লেখকসংঘ ‘প্রগতি’ নামে যে-সংকলনটি প্রকাশ করে, তাতে ছিল অরুণ মিত্রের একাধিক রচনা— একটি কবিতা এবং অঁদ্রে জিদের একটি প্রবন্ধের অনুবাদ। অরুণ মিত্রের ‘লাল ইস্তাহার’ কবিতা তখন মানুষের মুখে-মুখে ফিরছে—

প্রাচীরপত্রে পড়োনি ইস্তাহার?

লাল অক্ষর আগুনের হল্কায়

ঝল্সাবে কাল জানো!

… …

উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,

কড়া–পড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার;

…

লাল অক্ষরে লট্কানো আছে দ্যাখো

নতুন ইস্তাহার।

আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত ‘আধুনিক বাংলা কবিতা’ গ্রন্থে স্থান পেয়েছিল কবিতাটি। প্রায় একই সময়ে লেখা ‘কসাকের ডাক: ১৯৪২’ কবিতাও তরুণ বামপন্থীদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল—

জান দিয়ে গড়লাম রুশিয়া

সোভিয়েট রুশিয়া

জান দিয়ে রাখব এ দুনিয়া

রাখবই

ভাই হো

তোমাদের দুনিয়াকে রাখব

রুখবই দুশমন রুখব

দোসরের মুখ চাই ভাই হো…

হাতিয়ার।

সাম্যবাদী কবিতা রচনার যে-ধারা, ‘লাল ইস্তাহার’ বা ‘কসাকের ডাক: ১৯৪২’ কবিতাগুলিকে তার পথিকৃৎ বলা যায়। আমরা ভুলে যাই, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অরুণ মিত্রের চেয়ে ১০, ১৫ কি ২০ বছরের ছোট (দিনেশ দাসের জন্ম ১৯১৫, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৯২০)। বিষ্ণু দে ছিলেন অরুণ মিত্রের সমবয়সি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র দু’বছরের ছোট। ‘লাল ইস্তাহার’ কিংবা ‘কসাকের ডাক: ১৯৪২’-এর মতো ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে রচিত বেশ কিছু কবিতা এক করে প্রকাশিত হয় অরুণ মিত্রের প্রথম কবিতার বই ‘প্রান্তরেখা’ (১৯৪৩)। এবং আশ্চর্যের যা, প্রথম পর্বের রচনারীতির এখানেই ইতি, এই প্রথম কাব্যগ্রন্থেই। এই সময়ে অরুণ মিত্রের জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায় যা তাঁর কবিতা রচনার পদ্ধতি ও দর্শনকে এক নতুন মোড়ে ঘুরিয়ে দিল। সে-যাত্রা বিপ্লবীর নয়, দ্রষ্টার।

৪

১৯৪৭ সালে রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি শিল্পসাহিত্যের বিষয় ও রীতি নিয়ে নানান নির্দেশ জারি করে, বেঁধে দেয় সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সীমানা। এই সময়ে এ-বিষয়ে রাশিয়া ও ফ্রান্সের কমিউনিস্ট লেখক-শিল্পীদের বিতর্ক সারা পৃথিবীর শিল্পচিন্তার জগতে আলোড়ন তোলে। অরুণ মিত্র পার্টি-অনুশাসন মেনে কবিতা লেখার নিদানকে মানতে পারেননি। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত বাংলাদেশের বামপন্থী কবিগোষ্ঠীর একজন ছিলেন তিনি। পরে ধীরে-ধীরে নিজেকে একান্ত জগতে গুটিয়ে নেন। যদিও বামপন্থীদের সঙ্গে মনোমালিন্যের কোনও ইতিহাস নেই। আসলে কোনও গোষ্ঠীভুক্ত থাকতে চাননি তিনি, সারাজীবন শিল্পের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেছেন। ১৯৪৮ সালেই তিনি যাবেন ফ্রান্স, তাঁর স্বপ্নের কাব্যভূমিতে, গবেষণার কাজে। ফরাসি সাহিত্যের সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ আত্মীয়তা তাঁর কাব্যজীবনের দ্বিতীয় ধারা নির্মাণে সাহায্য করেছিল।

অরুণ মিত্র সকলের কবি নন, তিনি কারও-কারও কবি। ছন্দের দোলা, অলংকার ব্যবহারের আশ্চর্য চমক কিংবা হঠাৎ রক্ত গরম করে দেওয়া অথবা চেনা ইমোশনের ছোঁয়ায় চোখের কোল ভিজিয়ে দেওয়া কবিতা তিনি বিশেষ লেখেননি।

১৯৫৩-তে দেশে ফিরে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরাসি বিভাগে অধ্যাপনা শুরু করেন; বাকি কর্মজীবনও কাটে সেখানেই। দেশে ফেরার কয়েক বছর পর প্রকাশিত হয় তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ ‘উৎসের দিকে’। ততদিনে ফরাসি কবিদের প্রভাব তাঁর কাব্যদৃষ্টিকে বদলে দিয়েছে অনেক। আর পদ্য বা নিরুপিত ছন্দের দিকে ফিরে যাবেন না তিনি, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকে গদ্যছন্দই তাঁর আশ্রয়। নিরুপিত ছন্দ ও অন্ত্যমিল সম্পর্কে সম্পূর্ণ বদলে যায় তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি। এক সময়ে লিখেছিলেন বড় তীব্র কথা—‘এখন তো আমার ছন্দমিলকে একটা সংস্কার মনে হয়।’ ছন্দমিলের সমস্যা নিয়ে তাঁর এই ধারণা ছিল খুব স্বচ্ছ। বলেছিলেন, ‘… মিল যতখানি সাহায্য ধ্বনি-বিন্যাসে করতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি করতে পারে কবিতার। যে শব্দ ব্যবহারের কোনো প্রয়োজন নেই, সেই শব্দ সে ঘাড় ধরে প্রায়ই ব্যবহার করায়।’ কথা সত্য। তাই অরুণ মিত্র পাড়ি দিলেন গদ্যছন্দ হয়ে ক্রমে টানা গদ্যের দিকে, করলেন কবিতার ভাষা ও ভঙ্গি নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা; যার শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর প্রিয় ফরাসি কবিদের কবিতায়। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই লিখলেন ‘সুকান্ত’র মতো গদ্যছন্দে লেখা কবিতা, যেখানে তাঁর প্রসারিত দৃষ্টি হয়ে উঠেছে অনেক সংহত, গভীর—

… মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত

রোদের দিকে তাকিয়ে কী ভেবেছিল আমাদের সুকান্ত? রোদের একটা

ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত!

পাঠক লক্ষ করুন, এখন কবির দৃষ্টি কেবল বাইরের জীবাণুর দিকে নয়, ভিতরের জীবাণুর দিকেও।

৫

১৯৯৮ পর্যন্ত মোট ১৪টি কবিতার বই প্রকাশ করেছিলেন অরুণ মিত্র। শেষ বই ১৯৯৮ সালে, ‘ভাঙনের মাটি’। নেহাত কম কবিতা তিনি লেখেননি। তবু তাঁকে নিয়ে কম আলোচনার এই কি কারণ, কখনও কোনও গোষ্ঠীভুক্ত তিনি থাকতে চাননি? বেদনাদায়ক এক স্মৃতির কথা জানিয়েছিলেন একবার। এক কাব্য-সংকলন থেকে তাঁর কবিতা বাদ পড়েছিল। সংকলকদের মধ্যে থেকে এক তরুণ অধ্যাপক তাঁকে জানান, ‘মুশকিল হয়েছে এই যে, আপনি স্বীকৃত কবি নন।’ অরুণ মিত্র লিখছেন, ‘…হন্যে হয়ে মনে মনে খুঁজতে লাগলাম কোথায় সেই দফতর যেখানে যথাসময়ে আমার নাম রেজিস্ট্রি করানো উচিত ছিল, কিন্তু বোকার মতো করাই নি।’ সাহিত্যের বেনিয়াবৃত্তি তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ‘… বিজ্ঞাপনদাতারাই দেখি, আজকাল সাহিত্যিক তৈরি করেন।’ রাজনৈতিক শিবির সম্পর্কেও তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্ট, ‘… আমি কোনো দলভুক্ত নই, রাজনৈতিক অথবা সাহিত্যিক।’

৬

তবে রাজনৈতিক গোষ্ঠীর বাইরে থাকলেও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি, বিশেষত বামপন্থী প্রগতিশীলতা আজীবন তাঁর কবিতাকে ছেড়ে যায়নি। চাষ করেন যাঁরা, কারখানায় লোহালক্কড় নিয়ে যাঁদের কাজ, কুলি-মজুর-মুটে যাঁরা, আজীবন তাঁদের কথা লিখে গেছেন অরুণ মিত্র। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দৈনন্দিনের জগৎ তাঁর কবিতায় পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত ‘ঘনিষ্ঠ তাপ’ কাব্যগ্রন্থের ‘রিক্শাওয়ালা’ কবিতায় লিখছেন—

শীতের ঢেউ যে–সব রাস্তায় আছড়ে পড়ে সেই সব রাস্তা দিয়ে রিক্শা

চড়ে আমি অনেকবার গিয়েছি। তখন মানুষটার মধ্যে আগুন গনগন করতে

দেখেছি, মনে হয়েছে তার অস্থিমজ্জা জ্বলছে। আমার গায়ে সেই আঁচ এসে

লেগেছে। তার সুতীর ফতুয়াটা তখন তীব্রভাবে উড়তে থাকে এবং আমার

ভয় হয় আমার গরম জামাকাপড় বুঝি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে।

কী জ্বলন্ত এ-কবিতা! লেখকের শ্রেণিচেতনা অস্পষ্ট হয়ে থাকেনি কোথাও। অথচ বলার ভঙ্গি কী নিরাভরণ! কোথাও হল্লা নেই, ক্রোধ নেই, নেই চিৎকার।

৭

‘আধুনিক কবিতা শূন্যে দোলে’, লিখেছিলেন অরুণ মিত্র। অর্থের সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়ে আর কবিতা লিখতে চাননি তিনি। অর্থ এখন শূন্যে পাড়ি দেয় ইশারার দিকে, ইঙ্গিতের দিকে। ‘বিপ্লবের দেওয়াললিখন’ থেকে সরে এসে তিনি এমন এক গভীর অর্থময়তার দিকে তাঁর কবিতাকে নিয়ে যেতে চান, যা বিমূর্ত। আমাদের মনে রাখতে হবে, তাঁর প্রেরণা সেই ফরাসি দেশ, যেখানে একের পর এক সাহিত্য আন্দোলন কবিতাকে, শিল্পকে নিয়ে গেছে নানা ভাঙা-গড়ার দিকে। তাই ১৯৮৮ সালের ‘যদিও আগুন ঝড় ধসাভাঙা’ কাব্যগ্রন্থে কৃষককে নিয়ে যখন কোনও কবিতা লেখেন তিনি, সে-কবিতায় ‘কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু’ জাতীয় কোনও বিপ্লবী উচ্চারণের বদলে থাকে বিশ্বনাচের কেন্দ্রে নটরাজরূপী এক চাষাকে দেখতে পাওয়ার অভিনব কল্পনা—

কাদামাটি মেখে চলা একেবারে গদ্যহাঁটা অথচ

ওই পা–ফেলা ফেলতেই গুরুগুরু, আমার নটরাজ।

আমাদের স্তম্ভিত করে দেয় এই ‘গদ্যহাঁটা’ শব্দের অ-ভূতপুর্ব প্রয়োগ। কৃষকটি যখন হেঁটে যায়, জমির এবড়োখেবড়ো আলপথে তাঁর হেঁটে যাওয়ার ছন্দকে কবির মনে হয় গদ্যছন্দ। কিন্তু তালে-তালে পা ফেলে যখন সে শরীর বাঁকিয়ে চারা রোপণ করে, বীজ ছড়ায় কিম্বা লাঙল টানে, তখন সে ছন্দপটু নটরাজ—

ছন্দের ঝাঁকানি খানাখন্দে ছন্দ দুভাঁজ করে শরীর নুইয়ে

দেয় চারাগাছ ছন্দ আবার ওঠায় ভাঙা ঢেউয়ে, আমার

নটরাজ।

কী আন্তরিকভাবে এখানে বাক্যের স্বাভাবিক বিরাম, যতি ও পদবিন্যাসকে ধ্বংস করা হয়েছে। আর এই কবিতার শেষে পৌঁছে ফসল হয়ে ওঠে ‘সবুজ বারুদ’ আর নটরাজের তাণ্ডবে মহাজাগতিক বিস্ফোরণ ঘটে যায় গ্রহ-তারকায়, আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে বীজ—

লক্লকে

হল্কা হয়ে সবুজ দশদিকে যখন সবুজের বারুদে

তোমার পা পড়ে নটরাজ তোমার মহাবিস্ফোরণের

ছড়ানো বীজে।

এই মহাজগতিক কবির কবিতাকে আমরা কীভাবে ভুলে থাকি!