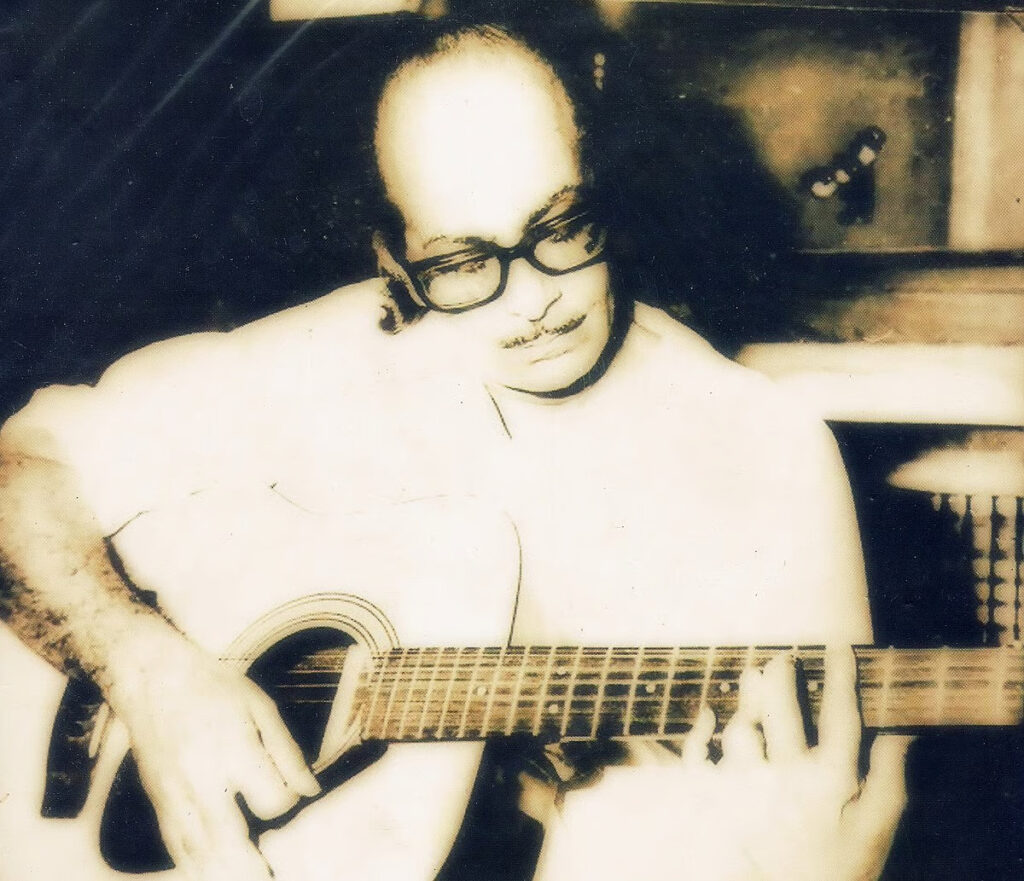

বম্বের (অধুনা মুম্বই) সংগীতজগতে তখন ও পি নাইয়ার, শচীন দেব বর্মণ প্রমুখ কিংবদন্তির রমরমা। এমনই একদিন, বম্বের একটি স্টুডিওতে শচীন দেব বর্মণের তৎকালীন সংগীত-আয়োজক সি রামচন্দ্র এসে দেখেন— একজন তরুণ পিয়ানো বাজিয়ে নিজের গান গাইছেন। রামচন্দ্রর কাছে এই গানের ধরন একেবারে এক নতুন অভিজ্ঞতা। গান শুনে মুগ্ধ হলেন। তরুণকে জিজ্ঞেস করে তাঁর পরিচয় পেলেন— সলিল চৌধুরী।

শতবর্ষ কিংবা শতবর্ষ পরেও, আমরা কেন সলিল চৌধুরীকে শুনতে থাকব? ‘সলিলসংগীত’ শুধু বাংলা বা হিন্দি নয়, দক্ষিণ ভারতের সংগীত-ইতিহাসের পাতাতেও লেখা হয়ে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

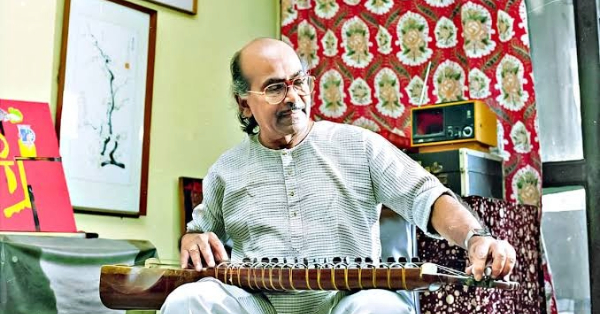

ইতিহাস সাক্ষী, চিরাচরিত প্রথা ভেঙেই, যুগে-যুগে নতুন সৃষ্টির জন্ম হয়েছে। আমাদের দেশে নানা সময়ে, চলচ্চিত্রজগতে যে-সব সুরকার এসেছেন, সলিল চৌধুরী তাঁদের মধ্যে বিশেষ ও আলাদা। ‘সলিলসংগীত’-এ যেমন ব্যাকরণের মজবুত ভিত রয়েছে, আবার প্রথাগত ঘেরাটোপ ভেঙে একদম নতুন এক সাংগীতিক ধারাও গড়ে উঠছে। তাঁর সুরের চলন স্বতন্ত্র। পাণ্ডিত্য, রুচি এবং মেধা— এই তিন গুণ বন্ধুর মতো হাত ধরাধরি করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে সলিলের সংগীত-জীবন।

সলিল চৌধুরী যেভাবে আমাদের দেশের সংগীতের সঙ্গে পশ্চিমি সংগীতের মেলবন্ধন ঘটাতে পেরেছিলেন, তার ফলে সৃষ্টি হয়েছিল একটা ‘তৃতীয় ধারা’। প্রাচ্যের সংগীত ও সুরে, পাশ্চাত্যের প্রয়োগ অনেকেই করেছেন। যেমন, ও পি নাইয়ার অনেক ক্ষেত্রে ফক্সট্রট, পোলকা ঘরানার ছন্দ, চলন ব্যবহার করেছেন। রাহুল দেব বর্মণ ল্যাটিনো সংগীত ব্যবহার করেছেন নিজের কাজে। রামচন্দ্রর ‘ইনা মিনা ডিকা’তে রক অ্যান্ড রোলের প্রয়োগটাই সে-গানের বৈশিষ্ট্য। তবে এঁদের সেই সব সুরে বা অ্যারেঞ্জমেন্টে, নিজস্ব উৎসের উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। এঁদের সংগীতে এই পশ্চিমি সংগীত, ‘প্রয়োগ’ হিসেবেই শ্রোতাদের মন জয় করে। নৌশাদজি-ও পশ্চিমি অর্কেস্ট্রা ব্যবহার করেছেন নিজের গানের মধ্যে। কিন্তু ওঁর গানের সুরে আছে ভারতীয় বিশুদ্ধতা, আর তার সঙ্গে সঙ্গত করে পশ্চিমি অর্কেস্ট্রা। দুই ধারা হাতে-হাত রেখে পাশাপাশি হাঁটে।

সলিলসংগীতের ব্যাপারটা একটু আলাদা। শ্রোতাকে বুঝতেই দেয় না কখনও, কার সঙ্গে কী মিশিয়ে নতুন একটা সুর তৈরি হয়েছে, নতুন এক শব্দের বুনোট পরিবেশন করা হয়েছে।

সলিলের গানে আরও একটা বিষয় হল, আরামদায়ক বা আনন্দদায়ক অঘটন। যেটাকে আমরা ‘সেরেন্ডিপিটি’ বলে থাকি। ‘অঘটন’ এখানে সদর্থক, যা অপ্রত্যাশিত, আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়।

‘মন হারাল হারাল মন হারাল’ গানটার কথাই ধরা যাক। এই গানের সুরের মূর্ছনা যেভাবে এক স্কেল থেকে আর এক স্কেলে অবলীলাক্রমে আনাগোনা করে, তা শ্রোতাদের এক জাদু-দুনিয়ায় নিয়ে যায়। পাহাড়ের পথে যেমন প্রতিটা বাঁকে দৃশ্যের চমক থাকে, এখানেও প্রতিটা স্তবকের মাঝে সুখশ্রাব্য বিস্ময়। অথচ তার মধ্যে কিন্তু কোনও বাহাদুরি নেই, কোনও আরোপিত কিছু নেই।

বিশুদ্ধ ভারতীয় সংগীতেও সলিলের দক্ষতা সমান। ওঁর প্রথম যে জনপ্রিয় গান— ‘বিচারপতি তোমার বিচার’ কীর্তনের সুরে। আন্দামান সেলুলার জেলফেরত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশে তিনি বেঁধেছিলেন এই গান। আবার পরবর্তীতে যখন ‘কাবুলিওয়ালা’র জন্য ‘অ্যায়ে মেরি পেয়ারে ওয়াতন’ মান্না দে-কে দিয়ে গাওয়াচ্ছেন, সেটাও কিন্তু অদ্ভুতভাবে গোটা ছবির জন্য অপরিহার্য বলে মনে হচ্ছে। অর্থাৎ শুধু সুর করে গাওয়ানো নয়, সুরকে গোটা ছবির একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলাতেই সলিলের মুনশিয়ানা।

কিংবা ধরা যাক, ‘না যেয়ো না, রজনী এখনও বাকি’ গানটার কথা। লক্ষ করার মতো বিষয় হল, গানটার প্রথম লাইনের পরেই জয়রাম আচার্যের সেতারের ঝংকার শুরু হয়। এই ধরনের কাঠামো তখনকার দিনে বিশেষ প্রচলিত ছিল না। সলিল করে দেখিয়ে দিলেন। সাধারণত একটা প্রিলিউড হয়ে গান শুরু হয়। তারপর গানের পুরো স্থায়ীটা শেষ হওয়ার পরে ইন্টারলিউড, আবার স্থায়ী, তারপর সঞ্চারী হয়ে আভোগ… কিন্তু সলিল ‘না যেয়ো না’তে এই কাঠামোটা রাখলেনই না। ‘না যেয়ো না’-টুকু যেই না গাওয়া হল, বেজে উঠল সেতার। এবং সেই সেতারের মূর্ছনায় ধ্বনিত হল প্রেমের প্রবল আর্তি।

আবার একই সুর ও সংগীতায়োজনে যখন হিন্দিতে ‘ও সজনা, বরখা বাহার আয়ি’ গানটা বাঁধলেন, সেখানে সেতারের সুরে মিলেমিশে গেল বৃষ্টিধারা। ‘পরখ’ ছবির এই দৃশ্যে, সাধনাকে দেখা যায় তুমুল বৃষ্টির মধ্যে বাড়ির চাতালে দাঁড়িয়ে গানটা গাইতে। শুনতে-শুনতে মনে হয়, যেন সত্যিই বৃষ্টি পড়ছে! সলিল চৌধুরী একটাই সুর দিয়ে, একাধিক অনুভূতিকে যথাযথ এবং নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। আবেগ অক্ষুণ্ণ রেখে, অত্যন্ত স্মার্ট সমস্ত সুর তিনি তৈরি করে গিয়েছেন সারাজীবন।

সলিলের কাজে বাঁশির ব্যবহারও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ওঁর কাজে বাঁশি শুধুমাত্র কাউন্টার নোট কিংবা ফিলার হয়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বাঁশির মেলোডি, সলিল এমনভাবে তৈরি করেছেন, তা স্বতন্ত্র সুর হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি পাশ্চাত্য ধ্রুপদী সংগীতের নোট কম্বিনেশন এমনভাবে করতেন, নতুন এক ‘তৃতীয় ধারা’র জন্ম হত। ‘যারে, যারে উড়ে যারে পাখি’ গানটার কথা ধরা যাক। এই গানের প্রিলিউডে বাঁশির ব্যবহারের পরে, লতা মঙ্গেশকরের গলাও যেন বাঁশির মতোই শোনায়। লতার গলা আর বাঁশির সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় এই নির্মাণে। এই সুরে কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে হলেও, জার্মান সুরকার শুবার্ট ও হেন্ডেলের কাজের আভাস পাওয়া যাবে।

সি রামচন্দ্র এবং তৎকালীন অনেক সংগীত পরিচালক, যন্ত্রসংগীতের জন্য গোয়ানিজ় শিল্পীদের ব্যবহার করতেন। যেহেতু গোয়ানিজ় শিল্পীদের একটা পোর্তুগিজ় সংগীত শেখার প্রেক্ষাপট রয়েছে, তাই ওঁদের গিটারের একটা স্বতন্ত্র সুর ছিল। কিন্তু সলিল সেভাবে গোয়ানিজ় শিল্পীর সাহায্য না নিয়েও, গিটারকে এমনভাবে ব্যবহার করলেন, যেখানে পাশ্চাত্য গিটারের শব্দ-সুর কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ছাড়াও সৃষ্টি হল— ‘ও মোর ময়না গো’র মতন গান। এই গানে গিটার বাজিয়েছিলেন আকাশ রায়।

‘ছায়া’ চলচ্চিত্রে, সলিল বাঁধলেন ‘ইতনা না মুঝসে তু প্যায়ার বড়হা’। গাইলেন তালাত মাহমুদ, লতা মঙ্গেশকর। গানের শুরুতে ফ্লুট কনচের্টোর মতো প্রিলিউড, সঙ্গে শেষের দিকে সমবেত বেহালা, তার মুভমেন্ট কিছুটা বারোক-ধর্মী। গান শুরু হল, একদম তথাকথিত দেশোয়ালি ঢোল-তবলার ঠেকা সহযোগে। গানের সুর মোৎজ়ার্টের ৪০ সিম্ফনি ইন জি মাইনর-এর অবলম্বনে। গানের ইন্টারলিউডে মোৎজ়ার্টেরই সুর, তালের ঝোঁকটা একটু পালটে। কিন্তু গানটা শোনার সময়ে, একবারও মোৎজ়ার্টের কথা মনে হয় না। এ যেন আমাদের দেশেরই গান।

মাঝে-মাঝে বিস্মিত হই এই ভেবে যে, যিনি ফিল্ম-মিউজিকের জন্য এত কালজয়ী সুর তৈরি করলেন, তাঁর গানই আবার একাধারে চালিত করেছে গণনাট্য আন্দোলনকে। আইপিটিএ-র গানের আবাস বাঙালির মনে চিরকালীন। আইপিটিএ-র গানেই, সলিল প্রথম হারমনি ব্যবহার করলেন। কেউ যদি প্রশ্ন করেন, প্রতিবাদী গান কি সমাজ বদলাতে পারে? আমি বলব, না, পারে না। কিন্তু প্রতিবাদী গান, মনের মধ্যে একটা সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে। একটা বদলের ইচ্ছা অন্তত জাগিয়ে দেয়। সলিল সেটা পেরেছেন।

যে-সময়ে আমাদের সমাজে একটা ধাক্কা, একইসঙ্গে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রয়োজন ছিল, সে-সময়ে সলিল চৌধুরী এসেছিলেন তাঁর গান নিয়ে। গণনাট্য আন্দোলনে তাঁর গান সেই সচেতনতার বোধ তৈরির পথ সুগম করে। আবার সলিলের গণসংগীত কিন্তু প্রথাগত গণসংগীতের মতোও নয়। গানগুলো শুনতে সাধারণ হলেও, তার গঠন যথেষ্ট কঠিন। যদিও গানগুলোর অদ্ভুত ক্ষমতা আছে আমাদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে ঢুকে যাওয়ার।

মাঝে-মাঝে বিস্মিত হই এই ভেবে যে, যিনি ফিল্ম-মিউজ়িকের জন্য এত কালজয়ী সুর তৈরি করলেন, তাঁর গানই আবার একাধারে চালিত করেছে গণনাট্য আন্দোলনকে। আইপিটিএ-র গানের আবাস বাঙালির মনে চিরকালীন। আইপিটিএ-র গানেই, সলিল প্রথম হারমোনি ব্যবহার করলেন।

একটা উল্লেখযোগ্য গানের কথা মনে পড়ছে— ‘শ্যামল বরণী ওগো কন্যা’। দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া। গানটি একটি রুশ গানের অবলম্বনে বেঁধেছিলেন সলিল। আইজাক ডুনায়েভস্কির ‘শিরোকা’। কিন্তু সলিল তালটা পালটে দাদরা করে দিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর জাদু।

সংগীতে আরও একটা নতুন রাস্তা দেখিয়েছিলেন তিনি। কোনও বিখ্যাত কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করা। যখন সুকান্ত ভট্টাচার্য বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতা লিখেছিলেন, তখন তো তাঁরা কবিতা হিসেবেই লিখেছিলেন। গান করবেন ভেবে তো লেখেননি! অথচ কী অনায়াস দক্ষতায়, কবিতার বর্ণনাধর্মী জায়গাটা বজায় রেখেই, সলিল তাতে সুর-সংযোজন করলেন।

‘পালকির গান’ কিংবা ‘রানার’-এর মতো গান অন্য কোনও ভারতীয় ভাষায় সৃষ্টি হয়েছে কি না, আমার জানা নেই। ছোটবেলায় পড়া এইসব কবিতা, বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে এসে যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। সলিল শুধু ওইসব কবিতায় সুরই দেননি, পাশাপাশি ছবিও এঁকেছেন। ‘রানার’ গানটির ছন্দে, একটা নির্দিষ্ট চলন আমরা পাই। আবার সুকান্ত ভট্টাচার্যের ‘অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি’র মতো কবিতার ছন্দকে সুরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। সলিল চৌধুরী যেহেতু নিজেও গান লিখতেন, ওঁর মধ্যে একজন কবির গুণাবলিও ছিল। এই কবি-চেতনার জন্যই ওঁর সুরগুলিতে এমন বিস্তীর্ণ ব্যঞ্জনা থাকে। প্রসঙ্গত, বিমল রায় পরিচালিত ‘দো বিঘা জ়মিন’ ছবির কাজে কলকাতা থেকে মুম্বই গিয়েছিলেন সলিল। হিন্দি সিনেমায় তাঁর প্রথম কাজ। এই ছবিতে সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি, চিত্রনাট্যর কাজও তিনি করেছিলেন। ভাবা যায়! হিন্দি ছবিতে সলিল চৌধুরীর প্রথম সুর করা গানে, লিপ সিঙ্ক করছেন বলরাজ সাহানির মতন কিংবদন্তি অভিনেতা।

শেষ করা যাক, গোড়ায় বলা সলিল-রামচন্দ্রর প্রথম আলাপেরই একটা মুহূর্তের কথা বলে। সলিলের কাছে রামচন্দ্রর প্রশ্ন ছিল, ‘আপনি যে এই সুর তৈরি করেছেন, আমি তো ঠিকমতো ধরতেই পারছি না! এত সুরের ঘনঘটা, অথচ শুনতে পুরো দেশজ। এর ভিত্তিটা আসলে কোথায়?’ সলিল উত্তর দিয়েছিলেন, ‘এর পিছনে একটা দীর্ঘ সময়ের উপলব্ধি, জীবনবোধ, গান শোনা, পাশ্চাত্য সংগীত এবং একইসঙ্গে ভারতীয় সংগীতকেও আত্মস্থ করার পথ রয়েছে। সবটা মিলিয়েই এই সুরের ভিত্তি। এটা ব্যাকরণ শিখে হয় না।’