গাড়লরাও জানে, তামাম দুনিয়া দু’ভাগে বিভক্ত, অ্যানালগ আর ডিজিটাল। বোমারও তেমনই দুই শ্রেণি, পারমাণবিক আর অ-পারমাণবিক (আজকের ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীতে যাকে হয়তো ‘অপার মানবিক’ নামেও অভিহিত করা যায়)। এই দুইয়ের মধ্যে আবার অনন্ত বর্ণাশ্রম। হিরোশিমা আর নাগাসাকিকে গুঁড়িয়ে জলছবি করে দেওয়ার জন্য পনেরো কিলোটনের ‘লিটল বয়’, আর একুশ কিলোটনের ‘ফ্যাট ম্যান’-ই ছিল যথেষ্ট, এখন পনেরো-বিশ মেগাটনের কমে কেউ আর ভাঁড়ারে ছুঁচোর গন্ধ করতে চায় না। কিছুদিন আগেই নোলান সাহেবের ছবিতে দেখলাম যে, আশি বছর আগে ওইসব বোমায় মাত্র লাখদুয়েক জাপানি মেরেই ওপেনহাইমারের আত্মগ্লানির চোঁয়াঢেঁকুর ওঠে, তিন ঘণ্টার ছবিতে ওই একবারই জাপানিদের ‘কণ্ঠস্বর’ (তা-ও তেজস্ক্রিয় ধোঁয়া-ধোঁয়া ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে, অবদমিত আর্তচিৎকারের মতো) আমরা শুনি– আর সেই মৃদু কম্পাঙ্ক যাঁর কানে পোঁছয় না, সেই প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান যে এসব ‘ছিঁচকাঁদুনে বাচ্চার’ বিবেক দংশনে বেজায় বিরক্ত হবেন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

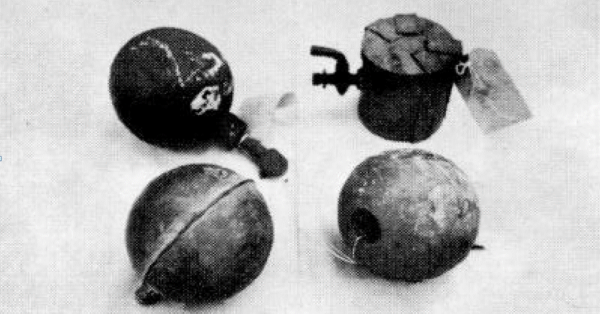

আমরা, মানে বাঙালি ভদ্রলোকরা, অবশ্য অমন অ-বিবেকী নই, গাজায় ইজরায়েলের নিরন্তর বোমাবর্ষণে বিশেষত শিশু, নারী, আর ত্রাণকর্মীদের নিধনযজ্ঞ দেখে আমরা, ব্যর্থ কবি ও শিল্পী-প্রতিভার সৃষ্টিশীল সংযোগে, আমাদের নপুংসক রাগ সঙ্গোপনে হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকে বর্ষণ করে চলি রোজ সকালে। তা বলে এমনও নয়, যে বোমায় বাঙালির অ্যালার্জি। বস্তুত, বোমার সঙ্গে আমাদের বেরাদরি বহুদিনের। শরদিন্দুর ‘তুমি সন্ধ্যার মেঘ’-এ পড়ি, সেই কবেই ঢাকার বজ্রযোগিনী গ্রামের পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্কর, বিক্রমশীলা মহাবিহারের আচার্য থাকার সময়, চৈনিক বৌদ্ধ শ্রমণদের কাছে হাতবোমার আদি প্রোটোটাইপ ‘অগ্নিকন্দুক’ দেখলেন, আর তার প্রযুক্তি-রহস্যের সন্ধানে তিব্বত চলে গেলেন, আর তাঁর ফেরাই হল না।

আরও পড়ুন: জীবনের শেষ কয়েকদিনই দীনেশ গুপ্তর জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ! লিখছেন সন্মাত্রানন্দ…

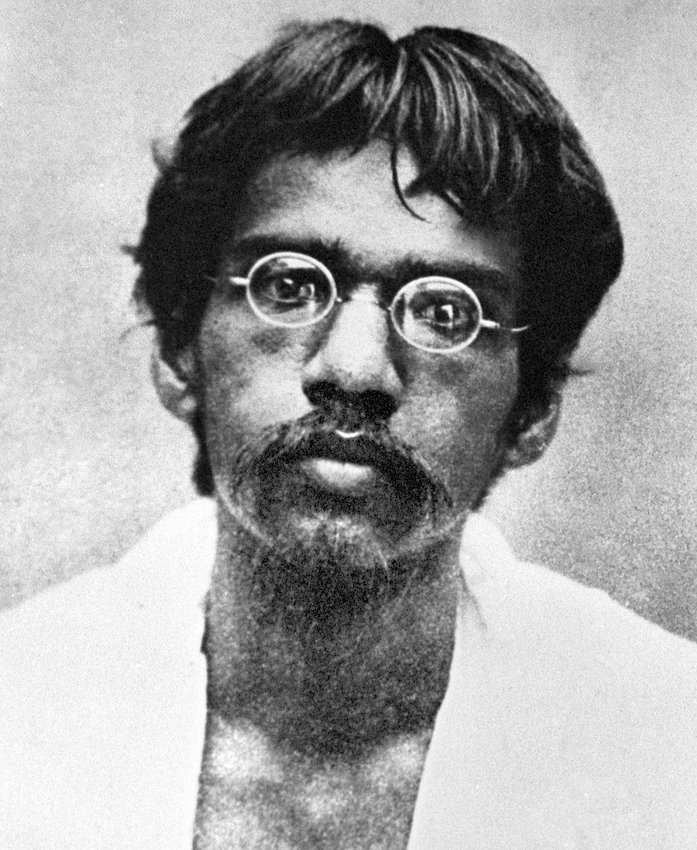

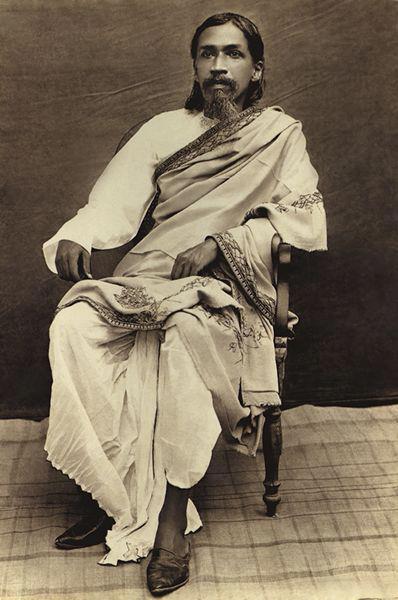

কিন্তু তাতে আমরা থেমে থাকিনি। বিশ শতকের গোড়ার ‘অগ্নিযুগের’ বাংলায় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের দাপটে ব্রিটিশ শাসকরা যখন সন্ত্রস্ত, বোমা-ই তখন হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের অভিজ্ঞান। মাঝে মাঝেই বিপ্লবী যুবকরা দেশান্তরী হতেন, বিদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মীদের সঙ্গে আঁতাত গড়তে, বা নিছকই বোমা বানানোর করণকৌশল শিখতে। যেমন নিজের ঘরবাড়ি বেচে পয়সা জোগাড় করে প্রথমে বিলেত, পরে ফ্রান্সে গেছিলেন মেদিনীপুরের ছেলে হেমচন্দ্র কানুনগো, বোমা বানানো শিখবেন বলেই। শোনা যায় মার্সেই শহরে তাঁর বিস্ফোরকের রসায়ন শেখা, তারপর এক রুশ অ্যানার্কিস্টের লেখা বোমা বানানোর ‘ম্যানুয়াল’ গোপনে সঙ্গে নিয়ে দেশে ফেরা, এবং অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে ‘যুগান্তর’ গোষ্ঠীর বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে যোগদান।

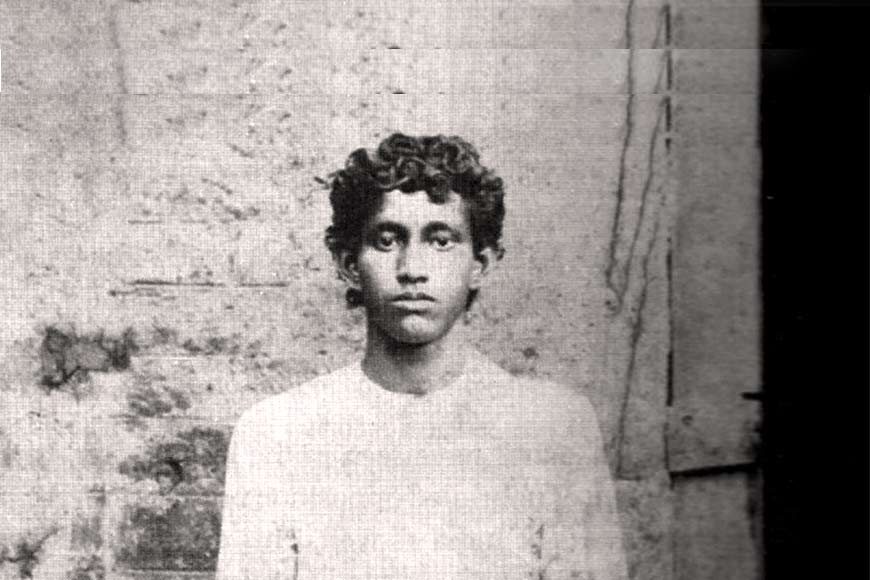

পরের ঘটনাবলি আমরা সবাই জানি। বাংলায় বিপ্লবকাণ্ডের সূচনাপর্বের বোমাগুলি বানালেন তিনিই। একটি চিহ্নিত হল চন্দননগরের মেয়রকে হত্যার জন্য, আর-একটি কলকাতায় ডগলাস কিংসফোর্ডকে প্রেরিত বই-বোমা, যেটির প্যাকেট পুলিশের হাতে পড়ায় নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে গেলেন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট। আর তৃতীয়টি, মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের ওপর নিক্ষেপের ব্যর্থ প্রয়াসের পরিণামে আত্মঘাতী হলেন প্রফুল্ল চাকী, ফাঁসি গেলেন ক্ষুদিরাম। শুরু হল পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও তল্লাশি, ফলে মানিকতলার কাছে মুরারিপুকুরের এক বাগানবাড়ি থেকে উদ্ঘাটিত হল সাহেব মারার জন্য বোমা তৈরির এক ফাঁদালো কর্মকাণ্ড, গ্রেফতার হলেন অরবিন্দ-সহ ৩৭ জন বিপ্লবী, আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট জজের কোর্টে শুরু হল বিখ্যাত আলিপুর বোমার মামলা। সেই মামলার জেরেই বহু বিপ্লবীর জেল– আলিপুরে বা কালাপানি পেরিয়ে আন্দামানে– কারও কারও ফাঁসি, আর বিপ্লব-গুরু অরবিন্দর ঋষি হয়ে ওঠা।

বোমার দুর্জ্ঞেয় মতিগতি সবসময় যে বিপ্লবীরা আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, তা নয়। সাহেবদের দিকে ছোড়ার আগে বোমার ক্ষমতা যাচাই করার জন্য বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আর উল্লাসকর দত্ত-সহ পাঁচ জন বিপ্লবী হাজির হলেন দেওঘরে, সেখানে পরীক্ষামূলক ভাবে ছুড়ে দেখা গেল বোমার মারণশক্তি একেবারে মোক্ষম, কিন্তু ছোড়ার পরেই, মুহূর্তের মধ্যে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে ব্যর্থ হয়ে বেমক্কা প্রাণ হারালেন পঞ্চপাণ্ডবের একজন, প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্তী। এরকম ঘটেছে বেশ কয়েকবারই। হাতে-ধরা বোমা বেকায়দায় ফেটে বিপ্লবীর প্রাণ যাচ্ছে, রেললাইনে পেতে-রাখা বোমা ব্রাহ্মমুহূর্তে ফাটছে না, বইয়ের মধ্যে কাটা ফোকরের প্রকোষ্ঠে চকোলেটের কৌটোয় হলদেটে রঙের পিক্রিক অ্যাসিড আর ডেটোনেটর দিয়ে তৈরি করা বই-বোমা সাহেবের মুখের ওপর ফাটার আগেই পুলিশের হাতে পড়ছে, কিংসফোর্ডকে মারার জন্য ছোড়া বোমায় বেঘোরে মারা যাচ্ছেন দুই নিরপরাধ ব্রিটিশ মহিলা (কাব্যে উপেক্ষিতার মতোই, যাঁদের নাম প্রায় কেউই মনে রাখেনি)– এসব বিপত্তি প্রায়ই ঘটত।

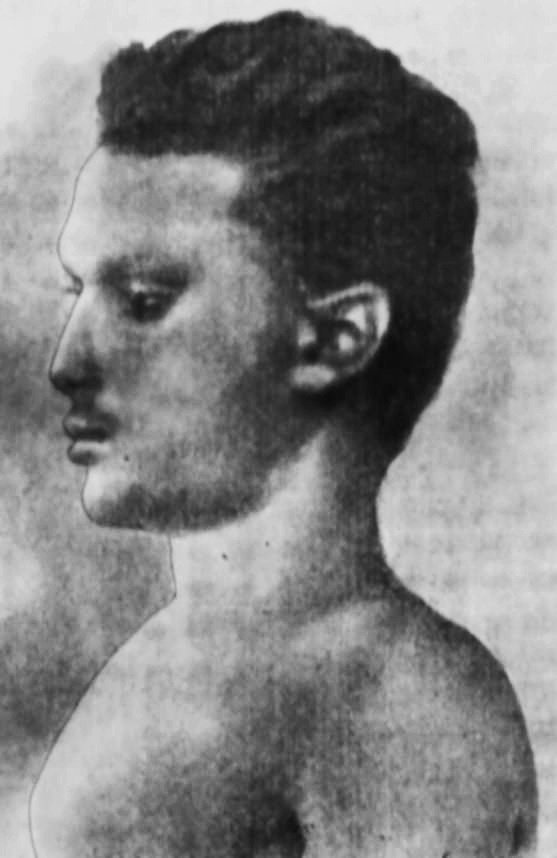

তবু, বাঙালি ভদ্রলোক আর বোমা মিলে তৈরি হয়ে গেল এক আগ্নেয় দ্বিগু সমাস, তার সলতে সততই জ্বলতে থাকল ব্রিটিশের মনের মধ্যে। বালগঙ্গাধর তিলক ১৯০৮ সালেই তাঁর ‘কেসরী’ পত্রিকায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন, বোমাকে সমাজ-বিনাশক এক মারণাস্ত্র বলাটা নিছকই ব্রিটিশ শাসকদের অপপ্রচার, বোমা হল এক মহাজ্ঞান বা ডাকিনীবিদ্যা– দেশপ্রেমের প্রাবল্যই যার অস্থিমজ্জা। এর দু’বছর বাদেই দিল্লিতে খোদ ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ছুড়বেন দুই বাঙালি, রাসবিহারী বসু আর বসন্তকুমার বিশ্বাস। হার্ডিঞ্জ জখম হয়েও বেঁচে গেলেন, আর রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন জাপানে, পরে সেখানেই তাঁর হাত থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজের দায়িত্বভার নেবেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র।

তারপর বোমা বানানোর প্রযুক্তি পালটেছে অনেক। নকশাল আন্দোলনের সময় ‘জনপ্রিয়তা’ পায় কাচের বোতলে বিস্ফোরক তরল, সাধারণত পেট্রল-ভর্তি বোতল-বোমা, ‘মলোটভ ককটেল’, যা ছিল প্রায় গোটা দুনিয়াতেই গণ-অভ্যুত্থান বা রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলনে বহুল-ব্যবহৃত, কম খরচ এবং পরিশ্রমে আয়ত্ত এক দরিদ্রবান্ধব আয়ুধ, যাকে ‘গরিবের গ্রেনেড’ বলা যেতে পারে। নকশালরা চিনের চেয়ারম্যানকে ‘আমাদের’ চেয়ারম্যান বানাতে পারেননি, বিশ্বের ‘বৃহত্তম গণতন্ত্রের’ রাষ্ট্রশক্তির নির্মম বাহুবলের কাছে তাঁরা পরাভূত হন। অতএব, তারপর সেই গণতন্ত্রের নির্বাচনযজ্ঞ চলতে থাকে, চলতেই থাকে নিরন্তর, কেন্দ্রে, রাজ্যে, পঞ্চায়েতে, পুরসভায়। আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলে বোমার ‘জনপ্রিয়তা’, দৈনন্দিনতা, সহজলভ্যতা। সেই কবে চকোলেট বা কেকের টিনে ভরা পিক্রিক অ্যাসিড থেকে শুরু করে পেট্রল-ভর্তি বোতল-বোমা মলোটভ ককটেল হয়ে শনের দড়ির বজ্র-আঁটুনিতে বাঁধা লোহা-পেরেক-খণ্ডকাচের ‘পেটো’— সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। বোমায় নিহত গাজার শিশুদের নিয়ে আমরা নিরন্তর প্রতিবাদ জানাই, কিন্তু ‘দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া’ যে ১৯৯৬ থেকে এই কয়েক মাস আগে পর্যন্ত আমাদের এই রাজ্যে বোমার বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে (‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ও ‘বর্তমান’-কে উদ্ধৃত করে বিবিসি’র প্রতিবেদন অনুযায়ী) প্রায় একশো শিশু, মারাত্মক জখম আরও প্রায় পাঁচশো। ১৯৯৬ সালের মে মাসের এক কালান্তক দিনে ক্রিকেট-বল ভেবে কুড়িয়ে-নেওয়া বোমার বিস্ফোরণে মুহূর্তে প্রাণ হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল সাত বছর বয়সি রাজু দাস আর গোপাল বিশ্বাস, শতাধিক হতশিশুর পথিকৃৎ তারাই।

সুতরাং ‘মন্বন্তরে মরিনি আমরা’, মারী নিয়ে যেমন ঘর করি, তেমনই বোমা নিয়েও। বোমার স্তরভেদ নিয়ে অবশ্য আমাদের উন্নাসিকতা রয়েই গেছে, অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের তৈরি বোমাকে, এমনকী, নকশালদের হাতে-বাঁধা বোমাকেও আমরা যে শ্রদ্ধা দিয়েছি, আজকের নৈমিত্তিক নিক্ষেপের ‘পেটো’-কে তা দিইনি। তবে এখন বুঝি, বিপ্লববাদে যেমন বোমা লাগে, তেমনই গণতন্ত্রেও। তাই তৈরি থাকি, জানি, ফাটবে ঠিক।