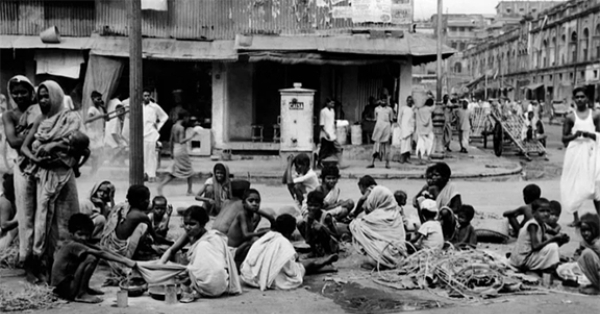

৩১ অগাস্ট, ১৯৫৯, একটা বড় মিছিল কলকাতা ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি, জলমগ্ন রাস্তা, কাদা; সবকিছুকে উপেক্ষা করে প্রায় এক লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছে এবং অনেকেই পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে সচেষ্ট। ঘড়িতে যখন ৭টা ২৫, তখন আশপাশের পুলিশকর্মীরা বীরবিক্রমে লাঠিচার্জ করা শুরু করল, এলাকা চিহ্নিত করে, সমস্ত আলো নিভিয়ে, টিয়ার গ্যাস ও আরও নানা চেনাজানা দমনমূলক পন্থায়। নিরস্ত্র জনতার ওপর এই আক্রমণের ফলে তার পরের দিন দশহাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় জড়ো হয়। তারা নির্ভয়ে এগিয়ে যায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে। হঠাৎ করেই আবারও উপস্থিত পুলিশবাহিনী, শুরু হল ছাত্র-ছাত্রীদের ধরপাকড়। বড়রাস্তা থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া শুধু নয়, খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে প্রত্যেককে, পুলিশ ছুটে চলেছে আশপাশের গলিঘুঁজিতে। কলেজের ছাত্র থেকে স্কুলের ছাত্র, সকলের পিছু নিয়ে লাঠিচার্জ। রিপোর্ট বলছে প্রায় হাজারের বেশি নারী-পুরুষ ও অপ্রাপ্তবয়স্করা কলকাতার রাস্তায় পুলিশ দ্বারা শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়। ১২ জনকে পুলিশ গুলি করে এবং সবই দেহের ঊর্ধ্বভাগে, অর্থাৎ কোনওভাবে প্রতিবাদীদের ঠেকানো নয়, বরং, তাদের মেরে ফেলাই ছিল উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে কলকাতার সমস্ত ট্রাম-বাস, যানবাহন ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এর পরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ত্রিগুনা সেন কালো পতাকা উত্তোলন করবেন তাঁর ক্যাম্পাসে। বঙ্গবাসী কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, সিটি কলেজেও দেখা যাবে শহীদ দিবস পালন, শোকস্তব্ধ গোটা শহর। বেসরকারি রিপোর্ট বলছে পুলিশি হেফাজতে প্রায় আটশোরও বেশি মানুষকে দাহ করা হয়েছিল কয়েকদিনে, কিন্তু এই হাজার নরনারী ও শিশু কলকাতার রাজপথে হঠাৎ এমন বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত হল কেন?

৩১ অগাস্ট, অর্থাৎ আজ ৬৬তম খাদ্য আন্দোলন দিবস। কলকাতার বুকে নিরস্ত্র জনতার ওপরে লাঠিচার্জ, ছাত্রছাত্রী এমনকী, স্কুলের ছেলেদেরও বেধড়ক পিটিয়ে আধমরা করে দেওয়ার কারণ ছিল দেশে চাল নিয়ে হাহাকারের প্রেক্ষিতে গণআন্দোলনের আহ্বান। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ বলছে, ভারতের স্বাধীন সরকার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে বেশ কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেছিল বটে, যেমন একমণ চাল (৩৭ কিলোগ্রাম) বিক্রি করা যাবে সরকার নির্ধারিত ২১ টাকা দামে। কিন্তু চাষিরা বিক্রি করতে বাধ্য হয় পনেরো টাকা দরে আর সাধারণ মানুষ তা কিনেছিল তিরিশ টাকায়। প্রশ্ন উঠছিল, মাঝখানের এই পঞ্চাশ শতাংশ, অর্থাৎ ১৫ থেকে ৩০, প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার যে পরিণতি, তার পিছনে অবশ্যই কালোবাজারি বা আইনবিরুদ্ধভাবে চাল মজুত করার প্রবণতা ছিল।

৩১ আগস্ট, ১৯৫৯, একটা বড় মিছিল কলকাতা ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টি, জলমগ্ন রাস্তা, কাদা; সবকিছুকে উপেক্ষা করে প্রায় এক লক্ষ মানুষ সমবেত হয়েছে এবং অনেকেই পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙতে সচেষ্ট। ঘড়িতে যখন ৭টা ২৫, তখন আশপাশের পুলিশকর্মীরা বীরবিক্রমে লাঠিচার্জ করা শুরু করল, এলাকা চিহ্নিত করে, সমস্ত আলো নিভিয়ে, টিয়ার গ্যাস ও আরও নানা চেনাজানা দমনমূলক পন্থায়। নিরস্ত্র জনতার ওপর এই আক্রমণের ফলে তার পরের দিন দশহাজার ছাত্রছাত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বারান্দায় জড়ো হয়। তারা নির্ভয়ে এগিয়ে যায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দিকে, মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে। হঠাৎ করেই আবারও উপস্থিত পুলিশবাহিনী, শুরু হল ছাত্র-ছাত্রীদের ধরপাকড়। বড়রাস্তা থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া শুধু নয়, খুঁজে খুঁজে বের করতে হবে প্রত্যেককে, পুলিশ ছুটে চলেছে আশপাশের গলিঘুঁজিতে। কলেজের ছাত্র থেকে স্কুলের ছাত্র, সকলের পিছু নিয়ে লাঠিচার্জ। রিপোর্ট বলছে প্রায় হাজারের বেশি নারী-পুরুষ ও অপ্রাপ্তবয়স্করা কলকাতার রাস্তায় পুলিশ দ্বারা শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়। ১২ জনকে পুলিশ গুলি করে এবং সবই দেহের ঊর্ধ্বভাগে, অর্থাৎ কোনওভাবে প্রতিবাদীদের ঠেকানো নয়, বরং, তাদের মেরে ফেলাই ছিল উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে কলকাতার সমস্ত ট্রাম-বাস, যানবাহন ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। এর পরেই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ত্রিগুনা সেন কালো পতাকা উত্তোলন করবেন তাঁর ক্যাম্পাসে। বঙ্গবাসী কলেজ, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, সিটি কলেজেও দেখা যাবে শহীদ দিবস পালন, শোকস্তব্ধ গোটা শহর। বেসরকারি রিপোর্ট বলছে পুলিশি হেফাজতে প্রায় আটশোরও বেশি মানুষকে দাহ করা হয়েছিল কয়েকদিনে, কিন্তু এই হাজার নরনারী ও শিশু কলকাতার রাজপথে হঠাৎ এমন বিধ্বস্ত, রক্তাক্ত হল কেন? ১ আগস্ট, অর্থাৎ আজ ৬৬তম খাদ্য আন্দোলন দিবস। কলকাতার বুকে নিরস্ত্র জনতার ওপরে লাঠিচার্জ, ছাত্রছাত্রী এমনকী, স্কুলের ছেলেদেরও বেধড়ক পিটিয়ে আধমরা করে দেওয়ার কারণ ছিল দেশে চাল নিয়ে হাহাকারের প্রেক্ষিতে গণআন্দোলনের আহ্বান। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ বলছে, ভারতের স্বাধীন সরকার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধে বেশ কয়েকটি উপায় অবলম্বন করেছিল বটে, যেমন একমণ চাল (৩৭ কিলোগ্রাম) বিক্রি করা যাবে সরকার নির্ধারিত ২১ টাকা দামে। কিন্তু চাষিরা বিক্রি করতে বাধ্য হয় পনেরো টাকা দরে আর সাধারণ মানুষ তা কিনেছিল তিরিশ টাকায়। প্রশ্ন উঠছিল, মাঝখানের এই পঞ্চাশ শতাংশ, অর্থাৎ ১৫ থেকে ৩০, প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ার যে পরিণতি, তার পিছনে অবশ্যই কালোবাজারি বা আইনবিরুদ্ধভাবে চাল মজুত করার প্রবণতা ছিল।

আরও পড়ুন : হাজার হাজার শিশুমৃত্যু কি কেবলই সংখ্যা? ‘চোখ-কান খোলা’ পর্ব ১০…

কী করে আটকানো যেত এই ফাটকাবাজি? অবশ্যই আরও বেশি পুলিশি নজরদারি বা রেশনিং-এর সময় উপযুক্ত পর্যবেক্ষক নিয়োগ। কিন্তু সরকারের তৎপরতা গ্রামে গ্রামে, রেশনের লাইনে বা হাটেবাজারে দেখা গেল না, বরং অসম্ভব কর্মদক্ষতার নজির মিলল কলকাতার রাজপথে, শান্তিপূর্ণ ছেলেমেয়েদের ওপর অকথ্য অত্যাচারের ঘটনায়। ৩১ অগাস্টের অনেক আগে থেকেই কিন্তু মেদিনীপুর, গড়বেতা, তমলুক, কাঁথি, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে মানুষের প্রতিরোধ গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ লিখছে যে, কী অভাবনীয়ভাবে কলকাতার মিছিলে বয়স্ক মহিলা ও নাবালকদের দেখা যাচ্ছে সম্মুখভাগে, কিন্তু কেন? গ্রামের মানুষ ভাতের জোগানে নাস্তানাবুদ, তাদের ন্যূনতম খাবার সংগ্রহের পথ আস্তে আস্তে অবরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার জন্য কলকাতা শহরের মানুষ বয়স, ধর্ম, লিঙ্গকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কাতারে কাতারে রাস্তায় নামছে! বামপন্থীদের ডাকা এই মিছিল আর তো শুধুমাত্র পার্টির ঘেরাটোপে আবদ্ধ নেই। কী করে সম্ভব হল?

বহু পত্রপত্রিকায় লেখা হয়েছে, তৎকালীন বাংলার খাদ্যসংকট গ্রাম ও শহরকে আসলে মিলিয়ে দিয়েছিল। ইতিহাসে আমরা পড়েছি যে, ঔপনিবেশিক যুগেও মধ্যবিত্তর লেখালিখিতে কৃষকদের দুর্গতির কথা খুব কমই থাকত। দীনবন্ধু মিত্রর ‘নীলদর্পণ’, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গদেশের কৃষক’ বা অক্ষয়কুমার দত্ত-র ‘পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদিগের দুরবস্থা বর্ণন’ হয়তো ব্যতিক্রম। কিন্তু সেসব টেক্সটেও কৃষকদের ওপর শোষণ নিয়ে অবস্থান কিঞ্চিৎ নড়বড়েও। চাষিদের না খেতে পাওয়া, মড়ক বা বন্যা নিয়ে উনিশ-কুড়ি শতকেও কলকাতার নামীদামি পত্রিকা প্রায়শই নীরব ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে, ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলনের চিত্রটা একটু অন্যরকম। খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে যে, চালের দাম অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ায় আজ বাংলার প্রতিটি মধ্যবিত্ত পরিবার ঋণগ্রস্ত। অনেক চড়া দামেও যে চাল পাওয়া যাচ্ছে তাতে দানা, পাথরকুচি ও ধান মেশানো।

এক্ষেত্রে বলে রাখা ভাল যে, খাদ্য আন্দোলনের সময়কালীন সমস্ত পুলিশ রেকর্ড পরবর্তীতে নষ্ট করে দেওয়া হয়, এই সময় প্রকৃতপক্ষে কী হয়েছিল, তা জানার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় তৎকালীন সংবাদপত্র, পার্লামেন্টের ভাষণ, এবং অল্প কিছু সরকারি নথির ওপর। ‘আর্কাইভ ইজ নেভার ইনোসেন্ট’— এই কথার সত্যতা আমরা অনেকদিন ধরেই পড়ে আসছি। তাই মূলধারার পত্রিকাগুলো সমস্যার কারণ বা দুর্ভিক্ষের খেসারত কারা দিচ্ছে, সেই নিয়ে আলোচনা প্রায় ব্রাত্য রেখেছিল। তাদের লেখা নিবন্ধগুলোর শিরোনাম ছিল ‘plea for peace’, ‘সরকারি বাস আক্রান্ত’, বা ‘কলিকাতায় হাঙ্গামা’। খাবার না পেয়ে মৃত কারা, কেন সরকারি নীতি এই অসম্ভব অভুক্ত দিনে কোনও উপায় করতে পারছে না বা এই জনরোষের কারণ কী, সেসব খুঁজতে গেলে অবশ্যই আমাদের তাকাতে হবে ‘যুগান্তর’, ‘দৈনিক বসুমতী’ বা ‘স্বাধীনতা’ পত্রিকার দিকে। ‘যুগান্তর’ পত্রিকার একটি প্রতিবেদন বলছে যে, গ্রামের বড়লোক চাষি, মহাজন এবং আড়তদাররা আসলে একই শ্রেণিভুক্ত। শহরের বড় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তাদের গভীর আঁতাত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিনা লাইসেন্সে খাদ্যশস্য মজুত রাখার পরিমাণ ১০০ মণ থেকে ৩০০ মণ বাড়িয়ে দিয়েছে, এই পদক্ষেপ আসলে দুর্ভিক্ষের অবস্থাকে আরও বেশি প্রশ্রয় দেয়। এমন ব্যবসায়ী শ্রেণির সঙ্গে সরকারে থাকা দলের আর্থিক লেনদেনের ইঙ্গিত করা হয়েছে ‘যুগান্তর’ বা ‘গণদাবি’ পত্রিকায়। ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’ যখন মধ্যবিত্তর ঋণের কথা বলছিল, সেখানে গ্রামের আকালের কথা ছিল উহ্য। খাদ্য সংকটের প্রাক্কালে তাদের অবস্থা ঠিক কীরকম হয়েছিল, সেটা না সরকারি নথি বলছে, না মধ্যবিত্তর পত্রিকা; আর অন্যদিকে পুলিশ রিপোর্ট তো একেবারে উধাও।

এমন পরিস্থিতিতে আমাদের অন্যতম অবলম্বন বাংলা সাহিত্য। ফিকশন শুধু কল্পনাপ্রসূত গালগল্প নয়, তা যদি আবার মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প হয়, তাহলে বুঝতে হবে নিম্নবিত্ত জীবনের এক নিবিড় পাঠ এক্ষেত্রে পাওয়া সম্ভব।

মহাশ্বেতা দেবীর ছোটগল্প ‘ভাত’-এর প্রধান চরিত্র উচ্ছব (উৎসব) নাইয়া। গ্রামের এক হতদরিদ্র পুরুষ, চেহারাটা বুনো বুনো, কিছু মাস আগে মাতলা নদীর বন্যাতে হারিয়েছে ছেলে, মেয়ে, বউকে; কিন্তু তাতে তার শোক কই! সে বাড়ি বাড়ি শুধু খুঁজে বেড়ায় ভাত। জমিদারের বাড়িতে নিত্যনতুন রান্না, পাঁচরকম চালের ফিরিস্তি শুনে তার চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে। ঝিঙেশাল চালের ভাত দিয়ে সেখানে খাওয়া হয় নিরামিষ ডাল তরকারি, রামশাল চালের সঙ্গে মাছ। পরিবারের বড়কর্তা কনকপানি চাল ভালবাসেন, মেজ আর ছোটবাবুর জন্য পদ্মজালি চাল রান্না হয় আর বাড়ির সমস্ত চাকর-বাকরদের জন্য বরাদ্দ মোটাসাপটা চাল। ভাতের এই বহর দেখে, একদিন উচ্ছব জমিদারবাড়িতে চলে আসে। সারা বাড়ি জুড়ে যজ্ঞ হচ্ছে, বড়বাবু রোগশয্যায়, তাই তান্ত্রিক ডেকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা। উচ্ছব সকাল থেকে কাঠ কাটছে, তারপর সেই কাঠে উনুন জ্বেলে ভাত হবে। আশায় বুক বেঁধে সে স্বপ্ন দেখছে। বাড়ির ঝি বাসিনী তাকে নিয়ে এসেছে, খানিক মুখচোরা পরিচারিকা বাড়ির কুটুম্বদের বলে বসে, ‘তোমার ধান-চালও পাকা ঘরে রেখেছ, চোর ডাকাতে নেবে না, দেশজোড়া দুর্যোগেও তোমার ঘরে রান্না হয়… পেটে ভাত নেই বলে উচ্ছব প্রেত হয়ে আছে, ভাত পেলে সে মানুষ হবে।’

খাদ্য আন্দোলনের সময়কালীন সমস্ত পুলিশ রেকর্ড পরবর্তীতে নষ্ট করে দেওয়া হয়, এই সময় প্রকৃতপক্ষে কী হয়েছিল, তা জানার জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় তৎকালীন সংবাদপত্র, পার্লামেন্টের ভাষণ, এবং অল্প কিছু সরকারি নথির ওপর। ‘আর্কাইভ ইজ নেভার ইনোসেন্ট’— এই কথার সত্যতা আমরা অনেকদিন ধরেই পড়ে আসছি। তাই মূলধারার পত্রিকাগুলো সমস্যার কারণ বা দুর্ভিক্ষের খেসারত কারা দিচ্ছে, সেই নিয়ে আলোচনা প্রায় ব্রাত্য রেখেছিল।

এমন হাজার হাজার অন্নহীন প্রেত আমরা সে-সময়ে গ্রামবাংলার ঘরে ঘরে দেখতে পাই। কেবল তারা বাবুদের নজরে আসে না। জমিদার ও তার বন্ধু ব্যবসায়ীরা ঘরে চাল মজুত রাখে, আর সেই লোভেই নাকি যত কাঙালরা আসে মাছির মতো ভিনভিনিয়ে। যেমন এসেছিল উচ্ছব নাইয়া। কিন্তু তার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে গেল বড়বাবু মারা গেলে। এবার সব ভাত ফেলে দেওয়া হবে, অশুচ বাড়ির খাবার কেউ মুখে তোলে না। উচ্ছব দেখল এটাই শেষ রাস্তা, ঝি বাসিনীর থেকে ভাতের ডেচকি নিয়ে সে ছুটে চলল। স্টেশনের কাছাকাছি এসে ভাতের স্পর্শে পেল সে স্বর্গসুখ। খেয়েদেয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়ল, পরের দিন পুলিশের লোক এসে পিতলের ডেচকি চুরির অপরাধে উচ্ছবকে থানায় ধরে নিয়ে গেল। কারারুদ্ধ অবস্থাতেও একটাই সুখ, ভাত খেতে পেরেছিল সে, শেষবারের মতো।

‘ম্যানিফেস্টো’ পত্রিকায় প্রকাশিত মহাশ্বেতা দেবীর ‘ভাত’ যেভাবে স্বাধীনতা-পরবর্তী আকালকে ধরতে পেরেছিল, তা কোনও সরকারি নথি থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই গল্প শুধু ১৯৫৯ নয়, বরং ১৯৬৬ সালে পুনরায় হওয়া বাংলার খাদ্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটও মনে করিয়ে দেয়। ’৬৬-র আন্দোলনে চাল ও কেরোসিনের দাম বেড়ে শহরের বস্তি এবং গ্রামের নিম্নবিত্তরা ছিল নাজেহাল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের একটি বক্তৃতা এই সময় বেশ নজর কাড়ে। ফরাসি বিপ্লবের আগে নাকি মেরি আতোনায়েৎ বলেছিলেন, ‘রুটি নেই তো কেক খাও’। পরে যদিও ঐতিহাসিকরা বলেছেন, এ কেবলই গুজব, আসলে অভিজাতদের প্রতি তীব্র ঘৃণা থেকে এমন জনশ্রুতি অনেকসময় বিদ্রোহের আগুন হিসেবে কাজ করে। কিন্তু প্রফুল্ল সেনের বক্তব্য রিউমার ছিল না, তিনি বলেছিলেন, ভাত নেই তো কী হয়েছে, রুটি খাও, বাজারে আলু নেই, তবে কাঁচকলা তো আছে। ১৯৬৬-র পর থেকেই বাংলায় কংগ্রেসের ভোট কমতে কমতে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। ‘রুটি নেই তো কেক খাও’ সুলভ আচরণে আসলে শহুরে বস্তিবাসী বা গ্রামের হতদরিদ্র চাষীর প্রতি যে অবজ্ঞা ছিল, তার ফলে রাজনীতির পটবদল হয়। ’৬৬-র পর থেকেই বাংলায় বাম শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, যার পরিণাম ১৯৭৭।

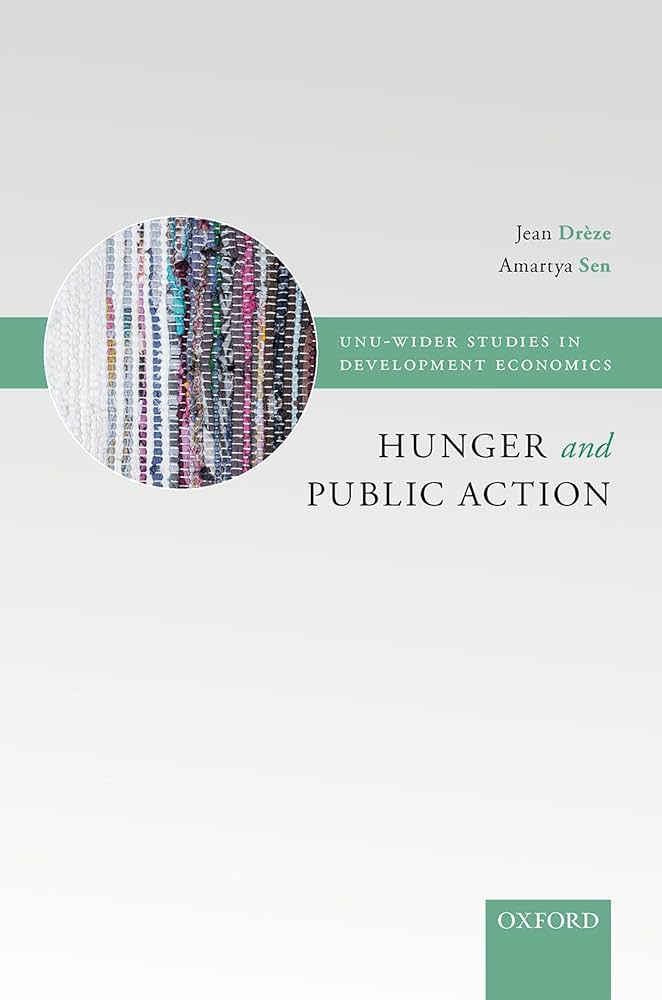

অমর্ত্য সেন ও জঁ দ্রেজের লেখা বই ‘হাঙ্গার অ্যান্ড পাবলিক অ্যাকশন’ বলছে যে, বাম জমানার মধ্যবর্তী সময়টা অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল ছিল। ক্ষমতা বড়লোকদের হাতে থাকলেও একটা ডেভেলপমেন্ট মডেল অনুসরণ করার প্রবৃত্তি দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এই সুখ বেশিদিনের নয়। ২০০১ সালের প্রতীচী রিপোর্ট বলছে, বাংলায় অভুক্ত শ্রেণির (হাঙ্গার গ্রুপস) উপস্থিতি বরাবরই ছিল, পার্থক্য হল, তাদের অদৃশ্য করে রাখা হয়, যেমন বীরভূম ও পুরুলিয়ায় বসবাসকারী বিস্তীর্ণ আদিবাসী সম্প্রদায়। ২০০৪ সালে ঝাড়গ্রামের আমলাশোলে সবর সম্প্রদায়ের পাঁচ জনের মৃত্যু (starvation death) হলে কলকাতার লোকজন বড় অবাক হয়েছিল। ভিখারি নয়, ফেমিন বা আকালের কোনও খবরাখবর নেই, খামকা পাঁচজন শুধু খাবার না পেয়ে মরে গেল! খাদ্য আন্দোলন তখন অতীত, ১৯৫৯, ’৬৬ যেন আগের জন্মের কথা, তাহলে হঠাৎ এই অনাহারের কারণ কী? বলে রাখা ভাল যে, ২০১৮ সালেও শবর সম্প্রদায়ের সাতজন অভুক্ত থেকে মারা যায়; ’৫৯ এবং ’৬৬-র মতোই এখানে আকালমৃত্যুর দলিল-দস্তাবেজ সেভাবে মেলে না, সরকারি ভাষ্যে এগুলি ‘ফোর্জড’ বা ভুয়া। গত দু-দশকে যেভাবে ইন্টারনেট বা সোশ্যাল মিডিয়াকে ক্ষমতার পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে মৃত্যুর নথি বা আকালের প্রমাণ সহজেই পাওয়া যাবে, এই আশা রাখাও যায় না।

একটা ছোট ঘটনা উল্লেখ করি; বিশিষ্ট গবেষক কুমার রাণা, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলার বিভিন্ন গ্রামে কাজ করে চলেছেন, তা একটি আর্টিকলে জানিয়েছেন যে, একবার তিনি জলপাইগুড়ির কাছে ফিল্ড-ওয়ার্কে যান। খারিফ ধান চাষ করছিলেন একটি লোক, তার সঙ্গে আলাপ হওয়ায় জিজ্ঞেস করেন যে, বাড়িতে স্টেপল ফুড বা নিত্যদিনের খাবার হিসেবে কী খায় সেই চাষি পরিবার। এর উত্তরে লেখককে তাঁরা বাড়িতে ডাকেন। কুমার সেই কৃষকের সঙ্গে প্রায় দুই কিলোমিটার হাঁটেন জঙ্গলের ভেতর, তারপর মাটি থেকে একটা বুনো আলু (wild yam বা বুনো রাঙা আলু) তুলে নেন সেই কৃষক। দশ কেজি ওজনের সেই আলু নিয়ে চাষি হাঁটছেন সন্তর্পণে, কারণ তার রস গায়ে লাগলেই চুলকানি, চর্মরোগ বা ফাংগাল ইনফেকশন হতে পারে। বাড়ি পৌঁছে গোল গোল করে সেই আলু কেটে নেয় চাষি-বউ, তারপর চাকতিগুলি ঘরের দেওয়ালে সেঁটে দেয়। কিছুক্ষণ পর ক্ষতিকারক রস বেরিয়ে গেলে নুন জলে ভিজিয়ে রেখে সেগুলো সিদ্ধ করে এবার খাওয়ার পালা। খারিফ ধান চাষ করা মজুরের ঘরে তাহলে আসে বুনো আলু, ওটাই স্ট্যাপল। কুমার রাণা বলছেন, এমন অবস্থা একেবারেই ব্যতিক্রমী নয়, বর্ধমানকে বলা হয় ‘rice bowl of west Bengal’, কিন্তু সেখানকার গ্রামেও অনাহারের ছবি প্রকট।

এত কিছুর পরেও আর একটা খাদ্য আন্দোলনের কোনও অবকাশ আপাতত চোখে পড়ে না, এই নীরবতা কি নয়া উদারনীতিবাদের সঙ্গে অত্যন্ত সাযুজ্যপূর্ণ? কেন ‘আকাল’ বা ‘অনাহার’ শব্দগুলো শুনলে ষাট-সত্তর দশকেই আমরা আটকে যাই, যেখানে বর্তমান পরিস্থিতি অন্য কথা বলছে, এটা নিয়ে হয়তো ভাবার সময় এসেছে।