আমাদের দেশে, বিশেষত বাঙালি সমাজে, স্মৃতিকথার মতো প্রিয় বস্তু আর একটিও নেই। কর্ম নয়, চিন্তা নয়, তথ্য নয়, তত্ত্ব নয়— আমাদের সাধের লাউ হল ‘স্মৃতিকথা’। কারণ ওই লাউটির খোলেই আমাদের আড্ডার ডুগডুগি নিত্য বেজে ওঠে। চিত্তাকর্ষক, রোমহর্ষক স্মৃতির উড়ো খইতে ভরে ওঠে বাঙালির আড্ডার বিস্তৃত উঠান। ওসব স্মৃতিকথার আসল সুবিধেটা হচ্ছে এই যে, ওতে কাউকে কোনও দায়িত্ব নিতে হয় না। কেবলই প্রমোদ, কেবলই উত্তেজনা ও তারই অনিবার্য পরিণতি বিমর্ষতা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়া অধিকাংশ লোক ওই কারণেই এড়িয়ে চলে সেই সব বিরলগোত্রীয় মানুষদের, যাঁরা গভীর কোনও তত্ত্ব নিয়ে ভেবেছেন, লিখেছেন কিংবা নিজ জীবনে প্রয়োগ করার পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন।

আমাদের দেশের মনীষীরাও এই ‘নস্টালজিয়াখোর’দের মর্মান্তিক শিকার হয়ে গেছেন। জাতীয় জীবনে যাঁদের সত্যিকারের অবদান আছে, এমনকী তাঁরাও আজ এই সব আড্ডাধারীদের কল্কের স্মৃতিসুরভিত তামাক। বিগত হাজার বছর ধরে যে-পথে ভারতীয়রা হাঁটছে, তা আসলে স্মৃতি ও কল্পনা-নির্ভর পন্থা। হাজার বছর আগে তত্ত্বচিন্তকের যে জ্ঞানমার্গ ছিল এ দেশে, আজ তা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

আমাদের এই চিন্তার দৈন্যদূষিত অর্ঘ্যে আমরা ভগিনী নিবেদিতাকেও পুজো করতে গেছি। শিক্ষাবিদ নিবেদিতা, মহামারীমধ্যে সেবা ও অভয়ের প্রতিমূর্তি নিবেদিতা, ভারতচিন্তক নিবেদিতা, বিপ্লব-আন্দোলনের জ্বলন্ত প্রদীপ নিবেদিতা, গ্রন্থকর্ত্রী লেখিকা নিবেদিতা— এঁদের কাউকেই আমরা মনে রাখিনি। মনে রেখেছি নিবেদিতার জীবনের দুটো পাঁচটা চিত্তাকর্ষক কাহিনি। আর মনে রেখেছি তাঁর সমকালীন বিশিষ্ট মানুষদের সঙ্গে তিনি কালের রঙ্গমঞ্চে যে-ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তারই কিছু লঘু, দায়হীন, উদ্বায়ী, অপায়ী স্মৃতি।

আরও পড়ুন: কালীর রহস্য তাঁর কবিতায় ধরার চেষ্টা করেছিলেন স্বামী বিবেকান্দন্দ! লিখছেন জয়ন্ত ভট্টাচার্য…

তাঁর কাজকর্মের কথা তবুও কিছুটা মনে রেখেছি আমরা, যেহেতু সেসব কাজের ফল আমাদের স্বার্থপুষ্ট কাজে কর্মে লাগে, যেহেতু সেগুলোর সুফল আজও আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু তাঁর চিন্তা? তাঁর মননের দান? তাঁর অনন্যসাধারণ গ্রন্থগুলি? সেগুলো কি আমাদের মনোযোগ পেয়েছে সেভাবে আজও? নৈব নৈব চ!

অথচ নিবেদিতার স্বল্পায়ু জীবনে রচিত সাহিত্যকর্ম যে-কোনও নিবিষ্ট পাঠকের সারা জীবনের পাঠবিশ্ব রচনা করতে পারে। তাঁর এক-একটি বই একজন পাঠককে অন্য শতাধিক লেখকের রচনার দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাঁর একেকটি চিন্তা, সূত্রাকারে নিবদ্ধ এক-একটি বাক্য খুলে দিতে পারে অবিশ্বাস্য মননের রঙমহল, যার মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকা যায় বহু-বহু বছর ধরে। উদাহরণ? খুবই বিখ্যাত তাঁর সেই কথা, প্রায় একটা ম্যাক্সিমের মতই— To labor is to pray. To conquer is to renounce. Life is itself religion. To have and to hold is as stern a trust as to quit and to avoid. ‘কায়িক শ্রমদান আর মানসিক প্রার্থনা নিবেদনের মধ্যে কোনও মূলগত পার্থক্য নেই। জয় করা আর ত্যাগ করার মধ্যে নেই কোনো ফারাক। জীবন নিজেই ধর্ম। কোনও কিছু পাওয়া ও তা ধরে রাখা যতটা কঠিন, ততটাই কঠিন তাকে ছেড়ে যাওয়া এবং এড়িয়ে যাওয়া।’ ভাবুন, ভেবে চলুন এসব কথার সুনিহিত তাৎপর্য! এমন অভিনব চিন্তা ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তোলে আরও অগণিত চিন্তার কুসুম।

নিবেদিতা লিখেছেন ইংরেজিতে। সেসব বইয়ের সুসম্পাদিত বঙ্গানুবাদও সুলভ। আমি মনে করি, তাঁর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ— ‘ফুটফলস্ অব ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি’। ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় দর্শন ও ভারতের ধর্মচেতনা সম্পর্কে লেখিকার নিবিড় অধ্যয়নের ফল এই বই। পাশ্চাত্য জগতের অধিবাসী যেসব মানুষ তখন ভারতবর্ষ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা পরিচালিত ছিলেন এবং সেসব উন্নাসিক মতাবলম্বীদের উচ্ছিষ্টভোজী আমরা অনেকেই আজও ভারত সম্পর্কে যে-সব ভ্রান্ত ধারণার নেশায় নেশাতুর, তাদেরই ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য নিবেদিতা এই গ্রন্থ রচনা করেছেন। একই সঙ্গে ভারতীয় জীবনযাত্রার মূল সমস্যা কোনগুলি, তাও তিনি গোপন করে যাননি। সেসব সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান তাঁর নিজস্ব চিন্তায় যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

‘কায়িক শ্রমদান আর মানসিক প্রার্থনা নিবেদনের মধ্যে কোনও মূলগত পার্থক্য নেই। জয় করা আর ত্যাগ করার মধ্যে নেই কোনো ফারাক। জীবন নিজেই ধর্ম। কোনও কিছু পাওয়া ও তা ধরে রাখা যতটা কঠিন, ততটাই কঠিন তাকে ছেড়ে যাওয়া এবং এড়িয়ে যাওয়া।’ ভাবুন, ভেবে চলুন এসব কথার সুনিহিত তাৎপর্য! এমন অভিনব চিন্তা ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তোলে আরও অগণিত চিন্তার কুসুম।

‘দ্য ওয়েব অব ইন্ডিয়ান লাইফ’ বইটিতে নিবেদিতা লিখেছেন ভারতবর্ষের মানুষের বহমান জীবনপ্রবাহের কথা। শ্যেনদৃষ্টিতে সমীক্ষা করেছেন ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থান নিয়ে। ব্যবচ্ছেদ করেছেন বর্ণাশ্রম ধর্মের আদি প্রকৃতি ও পরবর্তী বিকৃতি নিয়ে। জন্ম, মৃত্যু ও জীবন সম্পর্কে ভারতীয় ধারণা, তীর্থ-পরিক্রমা, ভারতে বৈদেশিক আগ্রাসনের রূপ তাঁর এ বইয়ের প্রবন্ধগুলিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

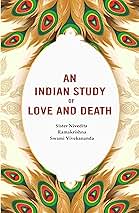

‘অ্যান ইন্ডিয়ান স্টাডি অব লাভ অ্যান্ড ডেথ’ গ্রন্থটি অতি সুগভীর মননে সমৃদ্ধ। এগুলি নিবেদিতার অন্তর্জীবনের সুফল। আত্মনির্যাস বিষয়ে, ভালবাসা বিষয়ে, শান্তি বিষয়ে, অন্তর্গত পূর্ণতা বিষয়ে নিবেদিতার উপলব্ধি এ-বইয়ের প্রাণসার। বই যতই এগিয়েছে ততই আত্মগত উপলব্ধি আবিশ্বসংসারকে আলিঙ্গন করার জন্য প্রসারিতবাহু হয়ে উঠেছে। আত্মসত্তার সঙ্গে চিরপ্রেমাস্পদের ভাবসম্মিলন এ বইটির মুখ্য প্রতিপাদ্য।

নিবেদিতার মৃত্যুচেতনা তাঁর রচনাকৃতিকে চিরকাল অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রভাবিত করে চলেছে। কিন্তু সেই মৃত্যুচেতনা আমাদের নির্জীব স্মৃতিমেদুর মনের তন্দ্রাচ্ছন্ন মৃত্যু-বিমর্ষতা নয়। নিবেদিতার মৃত্যুচেতনা জীবনের অবধারিত পরিণতিকে নির্দ্বিধ চিত্তে স্বীকার করার পর ব্যক্তিজীবনকে সমষ্টির সেবায় উৎসর্গ করার নির্ভয় ও সদর্থক দর্শন। আর এই নির্ভয়তা নিবেদিতা অর্জন করেছেন ভয়ংকরের উপাসনার মধ্য দিয়েই। এখান থেকেই তাঁর বিপ্লব-জীবনের সূচনা। এখান থেকেই তাঁর শিল্পচেতনার জন্ম। ‘ভয়ংকর’ না বলে ‘ভয়ংকরী’ বললেই বোধহয় সুষ্ঠু বলা হবে। ইনিই নিবেদিতার কালী। তাঁর আরক্তভীষণ চিত্তের ধ্রুবমন্দির। স্বগতসংলাপের ভাষায় নিবেদিতা লিখেছেন আশ্চর্য একটি বই— ‘কালী দ্য মাদার’। লক্ষণীয়, ওই একই শিরোনামে স্বামী বিবেকানন্দের একটি সুবিখ্যাত ইংরেজি কবিতা আছে, যার যথাসম্ভব সার্থক অনুবাদ করেছেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সে-কবিতার সমনামীয় এই বইটি নিবেদিতা আরম্ভ করেছেন প্রতীক-তত্ত্বভাবনা দিয়ে। ক্রমশ শিবের দৃষ্টিতে এ জগল্লীলা কী ব্যাপার, জননীর কণ্ঠস্বরে এ প্রপঞ্চ কীভাবে সম্বোধিত, পাশ্চাত্যের একটি শিশুর সঙ্গে মা কালীর কথোপকথন এবং আরও নানা মণিমুক্তায় মণ্ডিত এই ক্ষুদ্রাকার অথচ সুগভীর ভাবব্যঞ্জক গ্রন্থটি। যদি এর সুগভীর আধ্যাত্মিকতার কথা সরিয়েও রাখি (যা সরানো উচিত কাজ নয়), তাহলেও কেবল সাহিত্যমূল্যের বিচারেই এ-গ্রন্থ যে সর্বশ্রেষ্ঠ পদবাচ্য— একথায় কোনও অতিশয়োক্তি অলংকার নেই।

ভারতীয় পুরাকল্পের প্রতি নিবেদিতার আগ্রহ একেবারে তখন থেকেই, যখন তিনি ভারতবর্ষকে জানতে আরম্ভ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাকল্পের মধ্যে বর্ণিত মিথ্-সমূহ আয়ারল্যান্ডের খ্রিস্টীয় যাজক পিতার সন্তান নিবেদিতাকে অনিবার্য শক্তিতে আকর্ষণ করেছিল। এবং সৌভাগ্যক্রমে তিনি তাঁর আচার্য হিসেবে পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দকে, যিনি নিজেই ছিলেন চলমান ভারতবর্ষ। শৈশব, কৈশোরের ধর্মীয় প্রতিবেশ এবং পরবর্তীকালে ভারতাত্মা বিবেকানন্দের সান্নিধ্য নিবেদিতাকে ভারতীয় মিথের প্রতি সবিশেষ আগ্রহী করে তোলে। দেখা যায়, স্বামীজী তাঁকে এমন অনেক পুরাকল্প শুনিয়েছিলেন এবং নিবেদিতাও তাঁর ডায়েরিতে এসব আলোচনার সারমর্ম লিপিবদ্ধ করে লিখেছিলেন।

আমার সৌভাগ্য, আমি বেলুড় মঠের সংগ্রহশালায় নিবেদিতার সেই মূল ডায়েরি স্পর্শ করার ও হাতে নিয়ে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। কাগজগুলো বিবর্ণ হলুদ ও কালি দিয়ে লেখা অক্ষরগুলো বাদামি হয়ে গেছে। যেন কোনও অতীত যুগের পুথি এক, কালের ঝঞ্ঝাবাতাসে তার পাতা উড়ে এসে আমার হাতে লেগেছে।

সে যাই হোক, সেই দিনলিপিতে স্পষ্ট দেখা যায়, ভগিনীর বিপুল আন্তরিকতা ও শ্রমের চিহ্ন। কী অকল্পনীয় আগ্রহ ও শ্রদ্ধা নিয়ে নিবেদিতা নিজেকে ভারতীয় মননে সশ্রমে গড়ে তুলছিলেন, তারই অভ্রান্ত অভিজ্ঞান। ভারতীয় পুরাকল্প সম্পর্কে তাঁর গভীর মননসঞ্জাত সেই কালোত্তীর্ণ বোধ তিনি বর্ণনা করেছেন গল্পচ্ছলে তাঁর একটি সুখপাঠ্য গ্রন্থ— ‘ক্র্যাডল টেলস অব হিন্দুইজম’-এ। এই বইতে নিবেদিতা গল্পকথকের ভূমিকায় অবতীর্ণা। শিব, ব্রহ্মা, রাম, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, সতী, নলদময়ন্তী, বিক্রমাদিত্যের প্রসিদ্ধ কাহিনিসমূহ তিনি অনুপম ভাষায় বলে চলেছেন। কিন্তু তার থেকেও পাঠক হিসেবে আমার যা আকর্ষক বলে মনে হয়েছে, তা হচ্ছে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য পৃথিবী থেকে আগত এক মনস্বিনী, যিনি পূর্বজীবনেই (১৮৯০ নাগাদ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও লেখিকা, লন্ডনের সিসেম ক্লাবের সূত্রে যাঁর চেনাজানার পরিধির মধ্যে ছিলেন জর্জ বার্নাড শ, উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস ও থমাস হাক্সলির মতন সর্বাগ্রগণ্য চিন্তাবিদবৃন্দ, সেই মনস্বিনী নিবেদিতা কীভাবে ভারতীয় মিথ্ এবং পুরাকল্পকে আত্মস্থ করেছেন, সেই ব্যাপারটাই বিশেষভাবে আলোড়িত করে। এ-বই যে-কোনও ভারতীয় বালক-বালিকা ও তাদের পিতামাতার অবশ্যপাঠ্য হওয়া উচিত বলেই মনে করি।

নিবেদিতার সর্ববিখ্যাত বই ‘দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম’ এবং তারপরেই ‘নোটস অব সাম ওয়ান্ডারিংস উইথ স্বামী বিবেকানন্দ’। এই বই দুটি স্বামীজীর উপস্থিতির কারণেই মহার্ঘ হয়ে আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু তা ছাড়াও এই দুটি বই হচ্ছে ভারত ও বহির্বিশ্বের চিন্তাজগতের বিনিময়, সংঘর্ষ ও মিথস্ক্রিয়ার ধারাবাহিক রূপক-ইতিহাস। ঈগল যেভাবে ক্রোধভরে সর্পের দিকে তাকায়, ধরিত্রী যেভাবে দুঃসাহসভরে বজ্রকে আহ্বান করে, প্রলয়কালে অথবা সৃষ্টির সূচনায় অন্ধকার যেভাবে অন্ধকারকে গ্রাস কিংবা উদ্গীরণ করে, এ গ্রন্থদ্বয়ের পংক্তি-পরম্পরার মধ্যে ঠিক তেমনই গুরু ও শিষ্যা— এই দুই আগ্নেয় সত্তার গ্রহণ, বর্জন, আত্মীকরণ ও আত্মবিলয়ের জ্বলন্ত ইতিবৃত্ত বিধৃত রয়েছে।

এ-ছাড়াও রয়েছে ভগিনী নিবেদিতার অন্যান্য প্রবন্ধ, অগণিত পত্র। নিবেদিতা একজন দক্ষ অনুবাদক। একথা ভুললে চলে না যে, রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত তিনটি ছোটোগল্প ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘দেনাপাওনা’ এবং ‘ছুটি’ নিবেদিতাই প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এর মধ্যে ‘কাবুলিওয়ালা’-র অনুবাদটি ১৯১২-তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় (ইলেভেন্থ ভলিউম, নাম্বার ওয়ান, ১৯১২) প্রকাশিত হয়েছিল। অনুবাদটির সঙ্গে অলংকরণ করেছিলেন শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু। তার আগের বছরই নিবেদিতা তাঁর পার্থিব তনু পরিত্যাগ করে গেছেন। এই অনুবাদ এখন অন্তর্জাল-এ সহজেই উপলভ্য।