ইতিহাস বলে, প্রস্তর-স্থাপত্য চাকার ব্যবহারের চেয়ে পুরনো। ভেবে অবাক লাগতে পারে, স্টোনহেঞ্জ বা প্রাচীনতম পিরামিডের পাথর ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে কী অমানবিক পরিশ্রমে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গন্তব্যস্থলে! চক্রযানের আবিষ্কারে সেই আদ্যিকালের শ্রমিকরা নিশ্চয়ই নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

এক সময়ে প্রযুক্তি ছিল দৈহিক পরিশ্রমের বিকল্প। ক্রমে সে-ই স্ব-মহিমায় শিল্পের প্রতিস্থাপক হয়ে উঠতে শুরু করল। এখন যেমন লোকান্তরের ছবি তুলে আনছে মহাকাশচারী রোবো, নিপুণ অঙ্গুলিচালনায় সেরে ফেলছে চিকিৎসকের দূরাগম্য অস্ত্রোপচার, তেমনই গণকযন্ত্র তার বিবর্তিত রূপে লিখতে চেষ্টা করছে পদ্য, আঁকতে চেষ্টা করছে ছবি। হলিউডের ‘পার্টিকল্৬’ স্টুডিও তো এমনকী এআই-নির্মিত অভিনেত্রী টিলি নরউডকে স্টুডিওয় নিয়ে আসছে।

সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তির চেয়ে উন্নততর উৎপাদন ছাড়া, কোনও জীবিকাতেই টিকে থাকা কর্মীর জন্য সম্ভব নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। আগাথা ক্রিস্টির গল্প, ‘উইদিন আ ওয়াল’-এ একজন আঁকিয়ের দুটো পোর্ট্রেটের তুলনা হচ্ছে। প্রথমটা এক অপরূপার নিখুঁত অবয়ব, তার কাপড়ের প্রত্যেকটা ভাঁজ, মুখের প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্য সেখানে হুবহু জ্যান্ত হয়েছে। অন্যটি আর একটি মেয়ের, পেনসিলের রুক্ষ দাগ সেখানে বাস্তবতার অনুকরণ করেনি। কিন্তু ওর মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে মেয়েটির আচরণ, কোনও মানসিক অভিব্যক্তি, মেয়েটির প্রতি আঁকিয়ের মনোভাব। এই প্রশ্ন লেখিকা নিহিত রেখেছেন, ছবি হিসেবে কোনটা বেশি সার্থক। যে-কালে ফোটোগ্রাফ ছিল না, সেকালে অঙ্কনের সঙ্গে বাস্তবের সাদৃশ্যের গুরুত্ব ছিল। সিলভার ব্রোমাইডের ওপর আলো-ছায়ার রেখাঙ্কন যে-দিন আবিষ্কৃত হ’ল, সেইদিন থেকে পোর্ট্রেটের মূল্য শূন্য হয়ে গেল। আজ সাদৃশ্য আঁকতে পারা দক্ষতার পরিচয় হ’তে পারে, প্রয়োজনীয় নয়।

আরও পড়ুন: সম্পর্কে অসুখ বাড়াচ্ছে সন্দেহপ্রবণতা? লিখছেন আদিত্য ঘোষ…

কিন্তু ভেবে দেখলে, সব ছবিই তো বিবর্তিত পোর্ট্রেট মাত্র। ঠিক কোথায় তবে যন্ত্রের কাজ শেষ হয় আর প্রাণের কাজ শুরু হয়? চোখের আড়ালে পোর্ট্রেটের এই যে বিবর্তন— ওয়ার্ডস্ওয়র্থ যাকে ‘নিঃসঙ্গতায় স্মৃতিচারণা’ বলেছেন— বাইরের দু-চোখ থেকে, ইন্দ্রিয়ে ধাক্কা-খাওয়া উপলব্ধির তরঙ্গ থেকে বিবর্তিত হয়ে কবির অন্তর্দৃষ্টিতে বিমূর্ত বোধ হয়ে দেখা দেওয়া— আর্ট তাই-ই। কোনও প্রযুক্তি— এমনকী, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সও— যে অদূর ভবিষ্যতে তা সুচারুভাবে করতে পারবে, সে সম্ভাবনা দেখছি না।

কিন্তু প্রযুক্তি যা পারবে, পারে— তা একটা উদাহরণেই স্পষ্ট হয়ে যাবে: গত বিশ বছরে ক্রিকেটের লাইভ টেলিকাস্টেই নিদারুণ বদল এসেছে। আমার ছোটবেলায় দেখেছি বেশ কয়েকটা ক্যামেরা বিভিন্ন দিক থেকে, সেগুলো ঘুরত মাঝেমধ্যে, ট্রলি বা জুমের ব্যবহার যে কদাচিৎ ছিল না, তা নয়। এবারের বিশ্বকাপের সময়ে বহু বছর পরে টিভিতে খেলা দেখে বিস্মিত হলাম বইকি! বলটার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা তার ফ্রেম আর ফোকাস বদলাচ্ছে, সেই নির্ভুল নৈপুণ্য মানুষের হাতে সম্ভব নয়। ওটা সেন্সরের কৌশল। উইকেট পড়ল কি না, তা নির্ণয় করার অধিকার আম্পায়ারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে বহু উন্নত ক্যামেরায় তোলা ছবি আর তার কম্পিউটার-কৃত বিশ্লেষণ। চলচ্চিত্র-নামক শিল্পমাধ্যমটিতে এইসব প্রযুক্তির ব্যবহার হচ্ছে— বা অদূর ভবিষ্যতে হবেই। ‘টেকনিশিয়ান’-দের প্রয়োজনীয়তা সভ্যতার বিবর্তনের নিয়মে হ্রাস পাবে।

যন্ত্র যেমন মানুষের কাজে হাত লাগাতে পারে, সাধারণ কম্পিউটার প্রোগ্র্যামিং তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারত— এআই তার পরের ধাপ, সে দেবে নির্দেশ আর দেবে পদ্ধতি অবধি বাতলে। কারুশিল্পের দখল এআই পেলে সব রসাতলে যাবে— এমন হাহাকার উঠেছে। উদাসীন পৃথিবীর ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমিতে— যোগ্যতমই যেখানে স্থায়িত্বের অধিকারী— এ মনস্তাপ নিষ্ফল। ম্যাঞ্চেস্টারের যন্ত্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে চরকায় হাতে-বোনা খাদি পারবে কি না— রাজনৈতিক অগ্নিযুগ স্তিমিত হওয়ার পরেও, দীর্ঘ মেয়াদে— তা নিয়ে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের দূরদৃষ্টির বিরোধ ছিল। তেমনি এও বিবেচ্য যে, কোনও নির্মাণের মধ্যে (সেটা নাট-বল্টু থেকে সিনেমা, যাই হোক) নির্মাতার হাতের ছোঁয়াটা জরুরি। মানবসভ্যতার সেইটাই প্রধান এবং সবচেয়ে পুরনো উপাদান— অপরিচিত মানুষের সঙ্গে কাজের মারফত সম্পর্ক-স্থাপন। যে প্রক্রিয়ার এককালে গ’ড়ে উঠেছিল গ্রাম, লেনদেন, সমাজ। সভ্যতার সেই বেসিকস-টা কি ভেঙে পড়বে?

টালিগঞ্জের স্টুডিও মাঝেমধ্যেই শুনশান হয়ে যায়। টেকনিশিয়ান-রা স্ট্রাইক ডাকেন, আর্টিস্টরা তাঁদের ইউনিয়নের দাবি-দাওয়া মানছেন না ব’লে। গিল্ড থেকে নির্ধারিত পারিশ্রমিকে এতজনকে এই এই কাজে নিতে হবে ইত্যাদি— দেখি সে-সব খবরে। আপাতত তথাকথিত ‘টেকনিশিয়ান’-হীন একটি ছবির প্রদর্শনীতে বিশেষ সমস্যা হচ্ছে ব’লে শুনলাম। ভবিষ্যতের ফিল্ম-মেকাররা ফেডারেশনের যন্ত্রবিদদের অনাবশ্যক ভাবার দুঃসাহসটা নাও করতে পারেন।

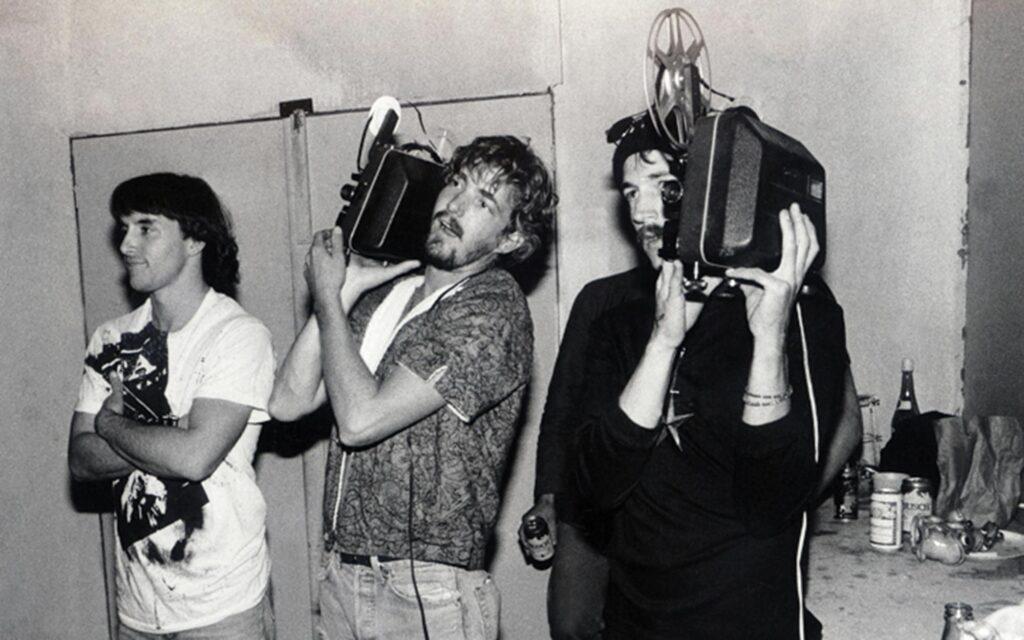

ইস্টম্যান কোডাকের সুপার-৮ ফিল্মে রিচার্ড লিঙ্কলেটার যে তাঁর বন্ধুর সঙ্গে প্রথম ছবিটি বানিয়েছিলেন— তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম বা স্বাধীন চলচ্চিত্র-নির্মাণে প্রায় অদ্বিতীয় যাঁর নাম— টেক্সাসে আপন অস্টিন শহরের পথে পথে ছবি তুলে ফিল্ম বানানো সেই রিচার্ড লিঙ্কলেটার যদি হলিউডের যান্ত্রিকদের ইউনিয়নের কাছে এমনি নাকাল হতেন, তবে চলচ্চিত্রে সরল সাবালক প্রাণপ্রতিষ্ঠার স্রোত ’৬০-’৭০ দশকের গোদারের নবতরঙ্গেই আট্কে থাকত।

ইরানের সরকার যখন জাফর পানাহি আর মুজতবা মিরতাহ্মাসবের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আর তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না কোথাও প্রকাশ্যে বা যথোচিত যন্ত্র ব্যবহার ক’রে চলচ্চিত্রের কাজ করা, দু’জন রূপদক্ষ পানাহির বাড়িতে একত্রিত হয়ে সাধারণ ক্যামেরা আর অংশত আইফোনে তুলেছিলেন ‘ইৎ ফিল্ম নিস্ত্’— ‘টাইম আউট নিউ ইয়র্ক’ পত্রিকার চলচ্চিত্র সমালোচক ক্লেইথ উহ্লিখ যাকে বলেছেন, ‘প্রতিবাদের উত্তুঙ্গ নিদর্শন’। প্রথাগত শিক্ষায় মিরতাহ্মাসব চিত্রগ্রহণের টেকনিক্যাল দিকটা কিছুটা জানতেন, পানাহি ছবির পরিসরেই স্বীকার করেছেন তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। যন্ত্রে অনধিগম্যতায় কিছু আটকায়নি— লুকিয়ে বানানো পানাহির পরের কয়েকটি ছবিতেও।

কবে কোন একটা ব্যতিক্রমী ছবি কোনও যন্ত্রবিদ ছাড়াই বানানো গিয়েছিল, তা যেমন ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’-এর মতো ছবিতে সুদক্ষ টেকনিশিয়ানের ভূমিকাকে মিথ্যা করে দেয় না— তেমনই এর কার্যকারণের বিশ্লেষণ আজকের দিনে টেকনিশিয়ানের অপরিহার্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাছাড়া প্রযুক্তির সেই অবস্থার পরেও একাধিক দশক পেরিয়ে গেছে।

প্রযুক্তি যা পারবে, পারে— তা একটা উদাহরণেই স্পষ্ট হয়ে যাবে: গত বিশ বছরে ক্রিকেটের লাইভ টেলিকাস্টেই নিদারুণ বদল এসেছে। আমার ছোটবেলায় দেখেছি বেশ কয়েকটা ক্যামেরা বিভিন্ন দিক থেকে, সেগুলো ঘুরত মাঝেমধ্যে, ট্রলি বা জুমের ব্যবহার যে কদাচিৎ ছিল না, তা নয়। এবারের বিশ্বকাপের সময়ে বহু বছর পরে টিভিতে খেলা দেখে বিস্মিত হলাম বইকি! বলটার সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরা তার ফ্রেম আর ফোকাস বদলাচ্ছে, সেই নির্ভুল নৈপুণ্য মানুষের হাতে সম্ভব নয়। ওটা সেন্সরের কৌশল।

কর্মসংস্থান নিশ্চয়ই জরুরি— কিন্তু কেউ যদি ভাবেন এইভাবে সময়ের গতিপথে ব্যারিকেড ক’রে দাঁড়ানো যাবে, তবে সেই বাঁধ কয়েক দশক টিকতেও পারে, তারপরে জলোচ্ছ্বাসে তা চৌচির হয়ে যাবেই। যুগের সঙ্গে কাজ বিবর্তিত হয়, ভূমিকা বিবর্তিত হয়। এডিসন যে-ভাবে চলচ্চিত্রকে কল্পনা করেছিলেন, যান্ত্রিক দিক থেকে আজকের সঙ্গে তার মিল সামান্যই। কিন্তু গল্প-বলিয়ের স্বপ্নটা বদলায় না।

বাংলার টেকনিশিয়ানরা কি এর পরিপ্রেক্ষিতে নতুন কিছু শেখা নিয়ে তাঁদের অচলায়তন ভাঙছেন? আজ ক্যামেরা বইতে লাগে না, বুম না ধরলেও চলে, ট্রলি ঠেলা অনাবশ্যক। রিফ্লেক্টরের কৃত্রিম আলো ছাড়া ছবি তুলতে গোদার শিখিয়েছেন, কাজটা কম্পিউটারে সেরে ফেলার পথও তৈরি হয়ে গেছে অনেক দিন আগেই।

মোদ্দায়, সময়-সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না সাঁতরাতে পারলে, শিল্পকৌশলকে সমকালীন যন্ত্রের চেয়ে উচ্চতর পর্যায়ের না করতে পারলে যন্ত্রই জয়ী হয়। মানুষ কীভাবে পা মেলাবে এই স্রোতের সঙ্গে, তা-ই এখন দেখার।