২৯-এর সি

‘হ্যাঁ রে, ব্ল্যাকে মাল বেচি বলে কি মানুস নই! রাত আড়াইটার সময়ে এই সিটের রাতে চেল্লাচ্ছিস!’ শালের আড়াল থেকে দুটো ওল্ড মঙ্কের পাঁইট আমাদের হাতে ঠুসে দিয়ে আধখোলা দরমার দরজা নিঃশব্দে বন্ধ হল। কিয়ৎকালের নীরবতা, তারপর আবার ভবানীপুরের গলির তস্য গলি বেয়ে, যথাসম্ভব অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে শব্দহীন এক দৌড়। পথে জাফরুলের ধাবা থেকে, হাঁড়ি-কড়াই মাজার আগে যা যা কাচিয়ে নেওয়া সম্ভব— সবই ভাঁড়ে ভরে ফেরার শেষ পর্যায়ে কখনও পিছু নিত মারিয়া (ব্ল্যাক মারিয়া— পুলিশের ভ্যান)।

আরও পড়ুন : কালোর দোকান যেন ছিল শান্তিনিকেতনের কফি হাউস! সুশোভন অধিকারীর কলমে মশগুল পর্ব ১৩…

সময়টা নব্বইয়ের গোড়া ও মধ্যভাগ। মোবাইল ফোন আসেনি। শীত পড়ত কলকাতায়। এইরকমই কোনও এক প্রায় মধ্যরাতে বেজে উঠত ফোন— ‘মণিদা এসেছে। নতুন গান। চলে আয়। নীচে সৌমিত্র আছে, টাকা দেওয়া আছে। দুটো তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি…।’ ২৯-এর সি টাউনসেন্ড রোডের দোতলার ঘর জেগে উঠত মধ্যরাতে। রাস্তায় দাঁড়িয়েও শোনা যেত মায়াবী এক উদাত্ত কণ্ঠ, রাতভর বাতাসে ছড়িয়ে দিচ্ছে, ‘রাবেয়া কি রুকসানা…’ আর ‘আমি চাই, ফিরে যেতে সেই গাঁয়…’

জীবনে আড্ডার জন্য কলকাতার শিরা-উপশিরা। মফস্সলের মুখ-পেট-নাভি। বর্ধমান, আসানসোল, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার হয়ে প্রায় তিব্বত অবধি যত পথ হেঁটেছি (ও দৌড়েছি), তা জুটলে হিউয়েন সাংকে চ্যালেঞ্জও করতে পারতাম। তবে যে ক’টা জায়গায় সবচেয়ে বেশি আড্ডা মেরেছি, তার মধ্যে অন্যতম হল এই ২৯ সি। শুধু সময়ের সাপেক্ষে নয়, তার ব্যাপ্তি এবং ব্যাপকতার জন্য আমাদের কাছে ২৯ সি হয়ে উঠেছিল এক তীর্থসম বৈঠকখানা।

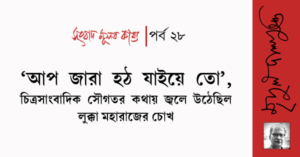

মণিদা (গৌতম চট্টোপাধ্যায়) প্রায়ই আসতেন আড্ডায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সব কাজ সেরে হয় বেশ রাতের দিকে আর নয়তো কখনও মধ্যরাতে নতুন গান বাঁধলে। সেদিন ভোররাত অবধি চলেছিল সেই সুরেলা আড্ডা। গানের কথা নিয়ে, সুর নিয়ে মতামত বিনিময়। ভোরে হাজরা মোড়ে, প্রথম ফোটা চা খেয়ে ওঁকে ট্যাক্সিতে তুলে দেওয়া।

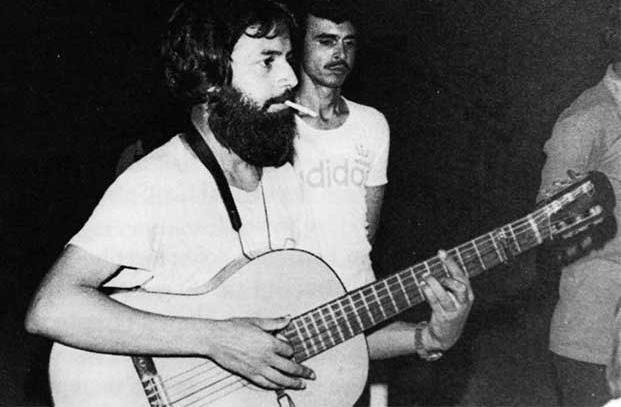

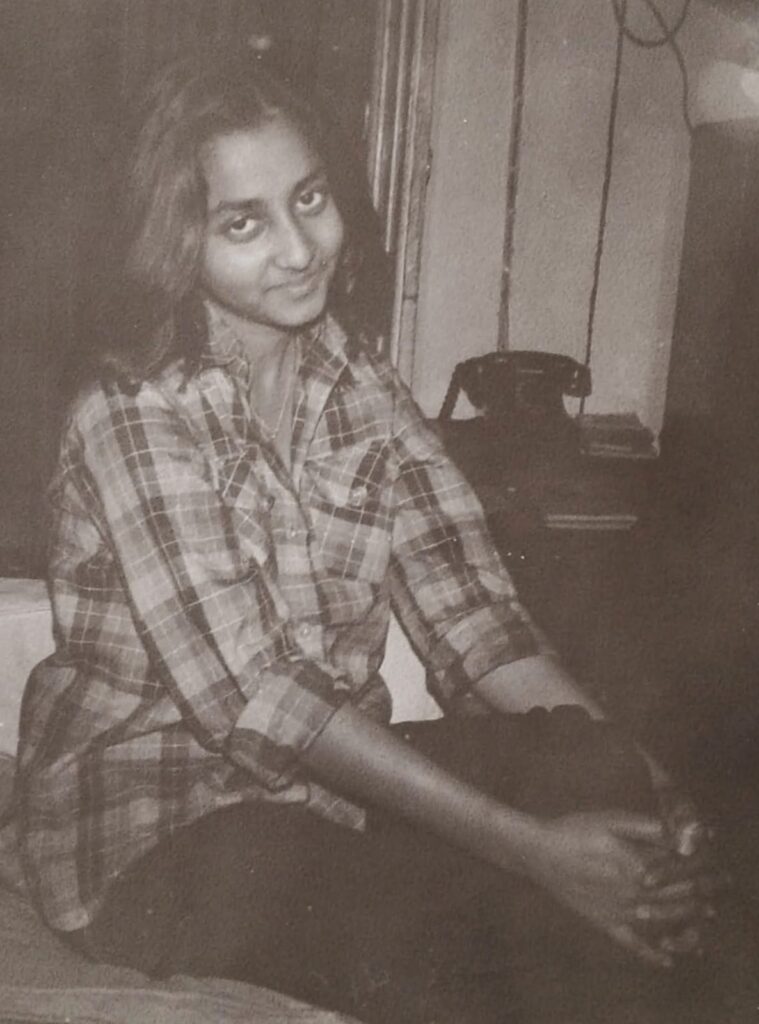

আমাদের পাড়ায় ২৯ সি ছিল— এক দৃশ্যমান অবারিত হগওয়ার্ট স্কুল। আদতে শমীদি আর বাবুদাদের সাবেক সরকার-বাড়ি। যে-বাড়ির আবর্তে দুর্বলহৃদয় ছেলেমেয়েরা ঢুকে পড়লে, তার সুতীব্র আকর্ষণে সে গৃহের মর্মে লালিত পরশমণির স্পর্শ পেতে বাধ্য। ভবানীপুরের সম্ভ্রান্ত রক্ষণশীল অভিজাত সমাজের অন্যতম 29 সি ছিল ব্যতিক্রম। সে অচলায়তনকে তছনছ করে যুক্তি-তথ্য-তর্ক-শিল্প এবং বোধের ভিত্তিতে আমাদের সামনে এঁকে দিয়েছিল এক অন্য স্বাধীনতার দিশা, এক ভিন্ন মুক্তির পথ, খুলে দিয়েছিল এক অজানা জগতের দরজা— যে-জগতের সম্ভার ঐশ্বর্য শক্তি এক উন্মেষের সূচনা করে। সেই তর্ক-শিক্ষা-চিন্তাক্ষেত্রের ধারক যদি শমীদি (অদিতি সরকার) হয়, তাহলে বাহক ছিলাম আমরা। সেই জ্ঞানক্ষেত্রের (কখনও অজ্ঞানও) আচার্য বা উপাচার্য ছিল না। তবে অধ্যক্ষ হিসেবে আমৃত্যু দায়িত্ব পালন করে গেছে রাজাদা (রাজা চ্যাটার্জি) এবং অতিথি অধ্যাপক হিসেবে আমরা যাদের পেয়েছি, তাদের অধ্যাপনার খণ্ডচিত্র এখানে ধরা থাকল…

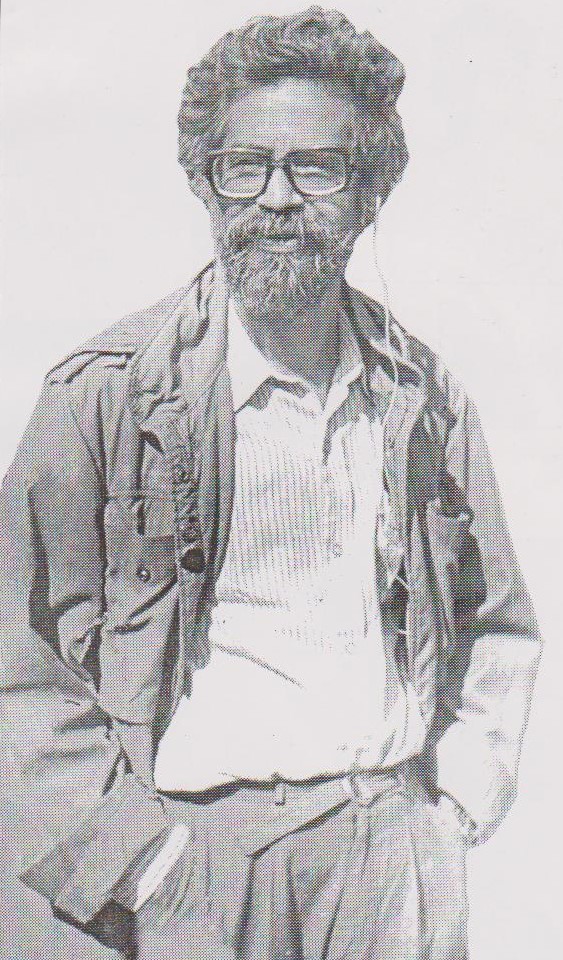

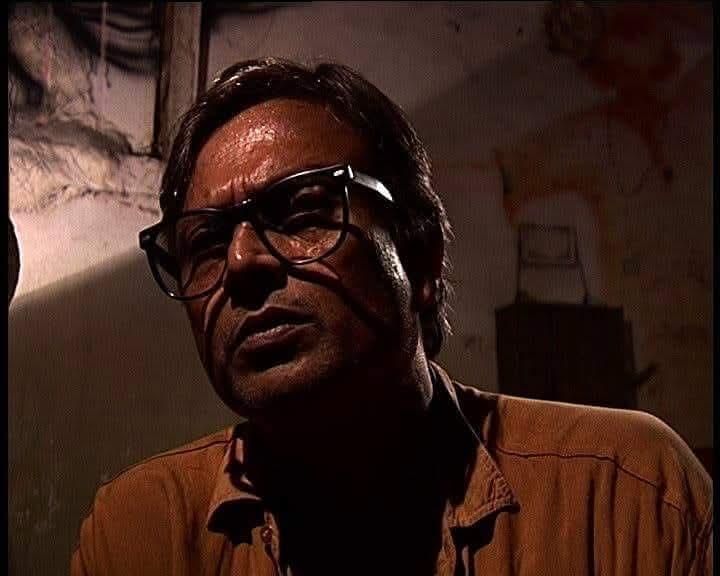

“‘হাংরি অটম’ আর ‘পার’-এর পরে তো একটা ছবিও দাঁড়ায়নি”— বাচ্চুদার (প্রখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার সুব্রত মিত্রের ভাই এবং সহায়ক) এই মন্তব্যের পর ঘরে হোমিওপ্যাথির বড়ি-পড়া স্তব্ধতা। সামনের দেওয়ালে টাঙানো চে-র বিশাল কাট-আউটের দিকে নিষ্পলক, চোয়াল শক্ত করে নিথর, সদ্য ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ পরিচালনা করা সর্বজনবিদিত পরিচালক গৌতম ঘোষ। গোল-গোল কাঠের বিঁড়ে (যাতে এক সময়ে নুন রাখার চল ছিল) থেকে স্টাব করা সিগারেটের ধোঁয়া আরও রহস্যময় জট পাকিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অতৃপ্ত আত্মার মতো। ‘তা, তোমরা কি ভারতবর্ষে নিউ ওয়েভ আশা করছ?’— গৌতমদা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যারিটোন বাতাসে ভাসালেন। ‘কেন? কুরোসাওয়া, ওজু, রায়, ঘটক, সেন, দাশগুপ্ত, স্কট, কিউব্রিক, পোলানস্কি… এরা তো লিনিয়ার লাইনেই না ছড়িয়ে কাজ করে গেছেন। হঠাৎ ডোমের ভূমিকায় বিহারি আনার দরকার তো পড়েনি।’

‘শোনো তৎকালীন সমাজ, সামাজিক চালচিত্র, জাত, পেশা এগুলো নিয়ে পড়াশোনা না করে কথা বলাটা ভুল হচ্ছে বাচ্চুদা…’ তর্ক চলতে থাকে। উজ্জ্বলার গরম চানাচুর হাতে কুট্টুসদা আসতেই, রাজাদা রামের বোতলের দায়িত্ব নিজ হাতে তুলে নেয়। গৌতমদা আর বাচ্চুদার গেলাসে ক্রমাগত জলের পরিমাণ মদের তুলনায় বাড়তে-বাড়তে এক সময়ে সাদা হয়ে যাওয়ায়, গৌতমদা হালকা জড়ানো গলায় বলে ওঠেন— ‘ওহ্ ভদকা! চলবে, আর একটু জল প্লিজ, রাজা…’। রাত এগারোটা নাগাদ যখন দু’জনেই আমাদের বিদায় জানিয়ে বেরোচ্ছেন, তখন একে অপরের কাঁধে হাত রেখে সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে গৌতমদা বলছেন— “নেক্সট ছবিটায় তুমি ক্যামেরা করবে, ইয়েস তুমি! ‘সুহাসিনীর পমেটম’ ইজ আ রিয়েল চ্যালেঞ্জ!” ‘কিন্তু আমি তো ক্যামেরা সেভাবে জানি না গৌতম!’ ‘কোনও ব্যাপার নয়, আমিও ফিল্ম সেভাবে জানি না।’

জোসেফ নিডহ্যাম বা রামনাথ বিশ্বাসের জীবন ও কাজের সঙ্গে আমাদের যিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর নাম দীপক মজুমদার। তিনি কখনও আসতেন একা, কখনও ক্যারলকে সঙ্গে নিয়ে। কখনও সপার্ষদ, যেখানে পবন দাসের

উপস্থিতি ছিল নিয়মিত। বলাই বাহুল্য, পবনদার গানের পর শুরু হত তার কথা। পবনের গান আমাদের যে ঘোর ঘনঘটায় নিয়ে যেত, তারপর ওর অনর্গল কথা আমাদের নিয়ে গিয়ে ফেলত এক সত্যিকারের রূপকথার জগতে। আফগানিস্তানের বামিয়ানে দেখা সেই রুক্ষ পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা শান্ত সমাহিত বুদ্ধ, যাযাবরদের ছাউনি, ২৫ টাকায় গজনি হয়ে হিরাট। ইরান কনস্তান্তিনোপলে ভজন গেয়ে টাকা তোলা, এথেন্স… ঝোলা থেকে ইদ্রিশ শা-র ‘ক্যারাভান অফ ড্রিমস’ বের করে হাতে দিয়ে বললেন, ‘আজ রাত জেগে পড়ে ফেল। কাল সকালে শমী যাবে, নিয়ে যাবে।’ সদ্য কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পা রাখা আমরা বাক্যহারা হয়ে ওঁর হাত থেকে বাড়ানো ছিলিম নিয়ে টান দিয়ে ধন্য হতাম, আর প্রতিবার গঞ্জিকার উচ্ছিষ্ট বীজগুলি উনি মুঠো করে জানলা দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করার পরমুহূর্তেই, নীচে রকে শুয়ে থাকা রিক্সাচালক ভজনলাল ঘুমন্ত অবস্থাতেই দু’তিনবার, ‘ব্যোম ভোলেনাথ, পারসাদ দিয়ে বাবা… ব্যোম ভোলে, পারসাদ দিয়ে…’ বলে নমস্কারান্তে আবার শুয়ে পড়ত।

সেবার সোনামুখীর পর এল গৌরদা (ক্ষ্যাপা)। গান তো হলই, তত্ত্ব হল। জাগতিক, মহাজাগতিক, মনোজগৎ ও শরীর-আত্মার বিশ্লেষণের পর যখন গৌতমদা (চট্টোপাধ্যায়) আর ল্যাডলীদা (মুখোপাধ্যায়) হাতে একটা বিরাট শেকল নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল, তখন সবাই হতবাক। কী ব্যাপার? কীসের জন্য এত বড় শেকল? এর মধ্যে এসে পড়েছে কার্তিক (দাস বাউল)। ফলে শেকলের প্রসঙ্গ ঢাকা পড়ে গেল, শুরু হল গান। সেসবের রেকর্ডিং থাকলে আজকের কোকস্টুডিয়ো ফেল মেরে যেত। গৌড় ক্ষ্যাপা আর গৌতমদা একসঙ্গে গাইছে, ‘বিনা সাধনে’, ‘দুঃখ দাও যে-জনারে’, ‘তুমি জান না রে প্রিয়’… পর পর একটানা। গুবগুবি বাজাচ্ছে গৌরদা, কখনও কার্তিক। খঞ্জিরা ল্যাডলীদা। রাত গভীর হয়, গান থামে। কিন্তু শিকল? কীসের সেই শিকল? গেলই-বা কোথায়? গৌতমদার কাছে জানা গেল, গৌর নতুন একটা গোদরেজের আলমারি কিনেছে। আলমারির লকে ওর ভরসা নেই, তাই গোটাটাকে বাঁধবে বলে এই এত্ত বড় শিকল বড়বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে ভবানীপুর থানায় জমা রেখে আড্ডায় এসেছিল।

থানার ও.সি. শমীদির বাবাকে ফোন করে, বার বার অনুরোধ করায়, আসার পথে ওরা থানা থেকে সেটা নিয়ে এসেছে। কিন্তু কী এমন আছে গৌরের আলমারিতে? সোনা-দানা? টাকা-মেডেল? গৌর হাসে। ক্ষ্যাপার হাসি হেসে ওঠে গৌর। বলে, ‘সাবান রে সাবান… বড্ড চুরি হয়।’ ঐশ্বর্যর কোনও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা নেই মানলাম। কিন্তু সেই মহামূল্যবান প্রায় বিশ কেজির শিকল গেল কোথায়? ‘অত দামি শেকল, এইভাবে খোলা বাড়িতে রাখা যায়? কার্তিককে দিয়ে থানায় ফেরত পাঠিয়েছি। বলেছি, বলবি, ক্ষ্যাপা বলেছে কেউ ভুল করে ফেরত দিয়ে গেছে। সকাল অবধি রাখুন।’ সেই গভীর রাতে ভবিষ্যতের বিখ্যাত বাউল কার্তিক দাস এক সুবিশাল শিকল টানতে-টানতে রাস্তা দিয়ে চলেছিল থানার উদ্দেশ্যে।

সুব্রতবাবু (মিত্র) মাঝে মাঝে আসতেন। কখনও সন্ধের দিকে, কখনও সকালে। ওঁর সামনে আমরা চুপ করে বসে নানা অভিজ্ঞতার কথা শুনতাম। ‘শেক্সপিয়রওয়ালা’র শুটিংয়ে, পোর্টিকোর নীচে গাড়ির চালে আলোর রিফ্লেকশন ন্যাচেরাল লাইটে কীভাবে নেওয়া হয়েছিল, ‘অপরাজিত’র সেই প্রেসের দৃশ্য বা ‘চারুলতা’র বিখ্যাত জানলার খড়খড়ি দিয়ে রাস্তা দেখা, এসব তো ছিলই; কিন্তু যেটা উল্লেখযোগ্য, সেটা হল তাঁর পারফেকশনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গি। অঝোর ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। পান আছে, কিন্তু অনুপান নেই। এই বৃষ্টিতে বেরিয়ে, নিদেনপক্ষে মুদির দোকান থেকে মুড়ি-বাদাম পর্যন্ত আনার উপায় দেখা যাচ্ছে না। ‘বাড়িতে ডিম আছে?’ সুব্রতবাবুর এই প্রশ্নের উত্তরে, জানা গেল আছে (আর না থাকলেও, বাড়িতে মুরগি এনে পাড়িয়ে নেওয়া যাবে)। ‘তাহলে রাজা, হিটারে একটা বড় বাটিতে জল বসিয়ে দাও, আমি যাচ্ছি।’ পাশের বারান্দার এক কোণে, হিটারে জল বসানোর কিছুক্ষণ পরে তিনি গেলেন এবং তারপর প্রায় কুড়ি মিনিট হয়ে যাওয়ায় আমরা উঁকি দিয়ে দেখলাম, রাজাদা এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে, হিটারের সামনে সুব্রত বাবু। হাতে একটা স্টপ ওয়াচ। আগে থেকে নয়, জলে কিছুটা বুড়বুড়ি কাটতেই, অফ হয়েছে হিটার। দেওয়া হয়েছে ডিম, ঢাকা হয়েছে। এবার আঠেরো মিনিট বিশ সেকেন্ডে ঢাকনা খোলা হবে। এগ প্রি হাফ স্টেট ইন স্টিল লিউক ওয়ার্ম ওয়াটার।

শমীদির শুটিং (অদিতি সরকার: ডকুমেন্টারি ফিল্মমেকার) না থাকলে আড্ডা ছিল দৈনিক। কখনও আবার শুটিং থাকলেও খোলা থাকত ঘর। হয় রাজাদা বা ল্যাডলীদা, কোনও সময়ে টুকুলদার (তমোজিৎ, অসাধারণ গায়ক) তত্ত্বাবধানে। আড্ডার যেমন কোনও নির্দিষ্ট পরিসর সেখানে কখনও ছিল না, তেমনই ছিল না আড্ডা মারতে আসা মানুষের কোনও অঘোষিত সংখ্যা বা গ্রহণীয়তার মাপকাঠি। স্বনামধন্য মানুষের পাশাপাশি, সেখানে জায়গা করে নিয়েছিল কত বিচিত্র মানুষ, কত আজব চরিত্র! শহরে পড়তে আসা, পেশার সন্ধানে আসা যুবক-যুবতী, ব্যর্থ সরোদবাদক, পুরী বা কাঠমান্ডুর সস্তা হোটেলের মালিক, রেসের বুকি কাম রেকর্ডের সংগ্রাহক, উঠতি চলচ্চিত্রকার, কাহিনিকার, স্ক্রিপ্ট রাইটার, সেলসম্যান থেকে প্রাক্তন ডাকাত— প্রত্যেকের ঝুলিভর্তি গল্প। নির্মল, রোমহর্ষক, অকল্পনীয়। চাঁদা উঠুক বা না উঠুক, প্রত্যেকের জন্য বরাদ্দ ছিল চা; সঙ্গে কিছু না হলে মুড়ি। যাদের রাত্রে খাবারের ব্যবস্থা কোনও-কোনওদিন হয়ে উঠত না, তাদের খালি মুখে কখনও ফিরতে দেখিনি। যাদের রাত্রে মাথা গোঁজার ঠাঁইয়ের অভাব হত, তাদের উদ্দেশ্যহীন ফিরে যেতেও দেখিনি কখনও।

এইসবের মাঝখানে জানা গেল, বাসুদা অ্যাঙ্গাস আর কানোরিয়া জুট মিলের শ্রমিকদের আন্দোলন যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার একটা উদযাপন প্রয়োজন বলে রসগোল্লা নিয়ে এসেছেন। রসগোল্লা খাওয়ার পাশাপাশি শুরু হল প্রবল বিতণ্ডা।

সেদিন শুরুটাই হয়েছিল গোলমেলে। ঘরভর্তি লোক। নিয়মিতরা ছাড়াও আড্ডায় উপস্থিত সুবলদা (সুবল দাস বাউল), কল্যাণ চ্যাটার্জি (অভিনেতা), সুনীল মুখার্জি (অভিনেতা), শশী আনন্দ (সিনেমাটোগ্রাফার), স্বপন বসু (গায়ক), শ্যামল সেনগুপ্ত (স্ক্রিপ্ট রাইটার), কাঙালিনি সুফিয়া, আবদুর রহমান বয়াতি এবং কল্যাণ গুপ্ত (প্রখ্যাত সেট ডিজাইনার, যাকে কলকাতা ‘কালয়ান’ বলে চিনত)। এই চাঁদের হাটে ‘মেঘদূত’ (স্বরচিত) পাঠ করে শোনাচ্ছে জয়দেবদা (বসু)। সবাই একাগ্র চিত্তে শুনছে। দীর্ঘ কবিতা, ফলে ঘরের এক কোণে, গাঁজা খেলে কেন দুধ খেতে হয়— এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে সুবলদাকে বাধ্য করেছে কয়েকজন। সুবলদা একটা মাটির পাত্রে দুধ ঢেলে (চায়ের জন্য রাখা ছিল) তার মধ্যে ওঁর ছিলিমটি ডুবিয়ে রেখে বলেছেন অপেক্ষা করতে। কয়েক ঘণ্টা পর দুধ কালো হয়ে যাবে আর ছিলাম ঝকঝকে। অন্যপ্রান্তে একটা ক্ষীণ নাক ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নীচে রাস্তায় একটা কোলাহল

সব মিলিয়ে এমনিতেই দীর্ঘ কবিতা পাঠ করার পরিবেশ নষ্ট হয়েছে, এমন সময়ে হাতে রসগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে বাসুদার (বাসুদেব দাশগুপ্ত) প্রবেশ এবং কবিতাপাঠে ইতি। সাহিত্যসভায় ব্যাঘাত ঘটেছে দেখে বাসুদা চুপ। পরিস্থিতি সামাল দিতে অনেকেই ‘অসাধারণ’, ‘ফাটাফাটি’, ‘একটু পরে আবার হোক’ ইত্যাদি বলেছেন। হঠাৎ আনন্দ বলে উঠল, ‘ভেরি গুড ট্রান্সলেশন, তুমি স্যান্সক্রিট জানো?’ কেউ কিছু বলার আগেই ঘুম থেকে উঠে কল্যাণ গুপ্ত বলে দিল, ‘আরে এটা ওর লেখা, ওয়ান্ডারফুল! একটু এডিট করতে হবে।’ এবার জয়দেবদা আর থাকতে না পেরে বলে ফেলল, ‘তুমি তো ঘুমোচ্ছিলে, কিছুই তো শোনোনি!’ কল্যাণদার সটান উত্তর, ‘আরে এই তো বর্ষার মেঘ ট্রাভেল করে গেল, আমি ফিরতি বর্ষার সময়ে শুনে নেব।’

এইসবের মাঝখানে জানা গেল, বাসুদা অ্যাঙ্গাস আর কানোরিয়া জুট মিলের শ্রমিকদের আন্দোলন যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে, তার একটা উদযাপন প্রয়োজন বলে রসগোল্লা নিয়ে এসেছেন। রসগোল্লা খাওয়ার পাশাপাশি শুরু হল প্রবল বিতণ্ডা। একদিকে বাসুদা, সুনীলদা-সহ আরও অনেকে আর অন্যদিকে মূলত কল্যাণ গুপ্ত (পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে), জয়দেবদা (সংসদীয় বামপন্থার দিক থেকে) এবং আরও কেউ-কেউ। এই জঙ্গি আন্দোলন আদৌ কোনও পথ দেখাবে, না সম্পূর্ণ ভুল পথে বামপন্থাকে টেনে নিয়ে যাবে, এই নিয়ে বিপুল হট্টগোলের মধ্যে নীচে রাস্তায় শুরু হল বিরাট চেঁচামেচি। কিছুক্ষণ পরেই বোঝা গেল, বাছা-বাছা গালাগাল ভেসে আসছে আমাদের উদ্দেশে।

এমনিতেই অপসংস্কৃতির আখড়া। তায় সন্ধে থেকে গাঁজা-মদ-মেয়েছেলে। তারপর এখন সহ্যের বাইরে চলে গেছে। পাড়ার ছেলেদের ছিলিম ছুড়ে মারছে! (মিনু চা করতে গিয়ে দুধ খারাপ হয়ে গেছে ভেবে, ওদিকের বারান্দা থেকে অত খেয়াল না করেই দুধটুকু বাটি থেকে নীচে ফেলে দিয়েছিল)। এমনিতেই পরিস্থিতি তেতে ছিল। একদম হইহই করে নেমে গেল নীচে। সর্বাগ্রে রাজাদা। সে তখন সবে বাথরুম থেকে গা ধুয়ে গামছা পরে বেরিয়েছে। ফলে তাড়াহুড়োয় সামনের তারে একটা সাদা বেডকভার শুকোচ্ছিল, সেটাই গায়ে জড়িয়ে নেমে গেছে রাস্তায়; যাতে বাইরের কেউ বাড়িতে ঢুকে পড়তে না পারে, তাই সদর দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে ওরা বিরোধীপক্ষের মোকাবিলা করতে পথে নামার পরে, কিয়ৎকাল কথা কাটাকাটি হতে-না-হতেই গোলমালকারীদের কয়েকজন রাজাদাকে দেখে ‘আরে ফাদার, সরি! সরি! আপনি আছেন!’ বলে পায়ে দিয়ে প্রণাম করে চলে যেতেই বাকিরাও সরে পড়ে। পরে বোঝা যাই, এরা কেউই পাড়ার ছিল না। সব ক’টা পেয়ারাবাগানের ছেলে। পাশেই সেন্ট লরেন্স, ফলে…। যাই হোক, সবাই ওপরে উঠে আসার পর দেখা গেল দু’জন অনুপস্থিত— কল্যাণ চ্যাটার্জি আর সুনীল। অথচ দরজা বাইরে থেকে বন্ধ ছিল, তাহলে? ওরা পিছনের বারান্দার দরজা খুলে, বাগান থেকে উঠে আসা পুরনো বেগেনভিলিয়া বেয়ে নীচে নেমে হাওয়া হয়ে গেছিল। প্রায় তিরিশ বছর আগের সব ঘটনা। কত মাত্রার, কত অভিঘাতের। তবু, ভোলা অসম্ভব। ‘হস্তীর কন্যা’র (শমীদির ডকুমেন্টরি) শুটিঙের সময়ে ঘরে বেশ কয়েকবার গাইতে শুনেছি প্রতিমা বড়ুয়াকে। হাতে প্লেন চারমিনার, গেলাসে জল ছাড়া ওল্ড মঙ্ক। গান যে মানুষ সারা শরীর দিয়ে গায়, গাইতে-গাইতে সে যে হারিয়ে যায় অন্য জগতে, তাল-লয়-মূর্ছনা যে শ্রোতাকেও বাস্তবিক অবস্থানের ঊর্ধ্বে কোথাও নিমেষে নিয়ে যেতে পারে, আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। অনুভব করেছিলাম, শিখেছিলাম। সঙ্গে তাঁর সদা-সহচর ‘কলু’র ঢাক। ঢাকের মাদকতা, মিষ্টতা আর তার প্রকৃত নির্ঘোষ যে কী মন্ত্রমুগ্ধকর, শ্বাসরোধী— সেটা ওর বাজনা না শুনলে বোঝা অসম্ভব। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ড্রামার বাজাচ্ছেন আর ওদের গোয়ালপাড়িয়া গানের তালে-তালে বয়ে চলেছে গদাধর। আমি দেখতে পাচ্ছি…

ছবি ঋণ

অদিতি সরকার, সন্দীপ কুমার, ইন্টারনেট