নানা পথের সফর

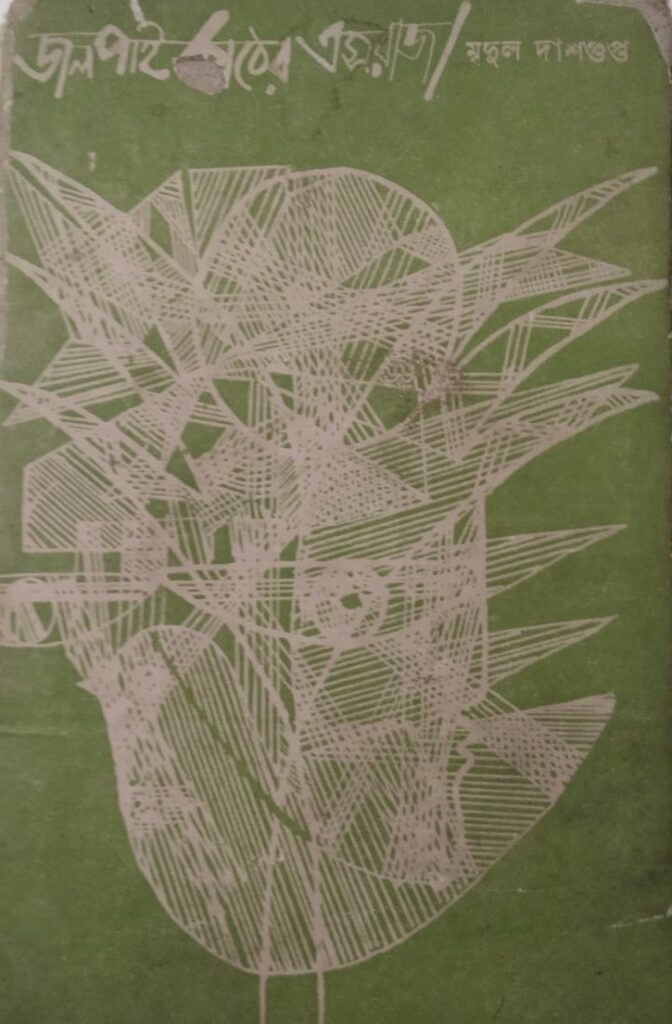

‘জলপাই কাঠের এসরাজ’কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমি আমার বন্ধুবান্ধবদের বইটি দিয়েছিলাম। তবে অগ্রজ বিশিষ্ট কবিদের দিইনি। আগেই বলেছি, তৎকালে আমাদের যে লিটিল ম্যাগাজিনগুলি ছিল, তাতে কেবল আমাদেরই কবিতা ছাপা হত, বড়-বড় কবিদের নয়। যদিও তাঁরা আমাদের স্নেহ করতেন, অগ্রজানুজ সখ্যও ছিল আমাদের। ওই কৈশোর, সদ্য তরুণ বয়সটিই ছিল, অগ্রজদের এড়িয়ে চলার।তবে, এখন জানলে মজা লাগবে অনেকের, শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে রবিবার সকালের জমায়েত হত। আমাদের কেউ-কেউ সেখানে যেতেন। আবার শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও তো ছিলেন বিবিধভাবে আকর্ষণীয়! তাঁর অনুরাগীদলেও ছিলেন আমাদের কয়েকজন। শঙ্খ-র অনুরাগীদের আমরা ‘শাঙ্খ’বলতাম,শক্তির অনুরাগীদের‘শাক্ত’।

তবু একদিন, রানাঘাট থেকে শিয়ালদা ফিরছিলাম, সঙ্গী ছিল রানাঘাটের বন্ধু। উল্টোডাঙা, মানে বিধাননগর আসার মুখে ওই রানাঘাটের বন্ধু বলল, ‘তুমি শঙ্খবাবুকে‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ দেবে না?’বিধাননগরে নেমে গেলাম। শঙ্খবাবুকে বই দিলাম। আর কেবল একবার শঙ্খবাবুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ঢাকা থেকে শামসুর রাহমান কলকাতায় এসে শঙ্খ ঘোষের বাড়ি যেতে চেয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেখানেও মজার কাণ্ড ঘটেছিল একটা। শঙ্খ ঘোষের বাড়িতে গিয়ে দেখি এক ভদ্রলোক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে,অধ্যাপক, শিক্ষক, লেখক-কবিদের বিপরীত মেরুর লোক। তিনি শঙ্খবাবুর বাড়িতে যথেচ্ছ ঘোরাফেরা করছেনএবং শঙ্খবাবুকে তুই-তোকারি করছেন! আমি আঁতকে উঠেছিলাম! শঙ্খ ঘোষকে তুই-তোকারি! প্রতিমা ঘোষ বললেন, ভদ্রলোক শঙ্খবাবুর বাল্যবন্ধু। মানুষটির নাম আমি ভুলে গিয়েছি। কলেজ স্ট্রিট মার্কেটে জুতোর দোকান ছিল তাঁর।

সারারাত জেগে তিন বন্ধু মিলে বানিয়ে ফেললাম পাণ্ডুলিপি! পড়ুন: সংবাদ মূলত কাব্য: পর্ব ২০

আলগাভাবে শঙ্খবাবুর আরেকটি গল্প বলব? ‘মহাপৃথিবী’ পত্রিকা দিতে শম্ভু রক্ষিত গিয়েছিলেন শঙ্খ ঘোষের বাড়ি। সেদিন বিকেলে বৃষ্টি হয়েছিল। শম্ভু পা তুলে বাবু হয়ে বসলেন সোফার ওপর। শঙ্খবাবুর সঙ্গে অনেক কথা বলার পর শম্ভু বললেন, ‘একটা কথা জিগ্যেস করব?’ শঙ্খ উৎসুক হয়ে তাকালেন। শম্ভু জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি গোয়ালা ঘোষ না এমনি ঘোষ?’ কফিহাউসে আমাকে এ-গল্প শুনিয়ে শম্ভুদা বলেছিলেন, ‘জানিস, হো হো করে শঙ্খবাবুর সে কী হাসি!’

দক্ষিণ কলকাতায় কোথায় যেন গিয়েছিলাম। সকালবেলা ১১টা। বাস ধরতে হেঁটে ফিরছি। পথে নির্মল আর সৈকতের সঙ্গে দেখা। নির্মল হালদার-সৈকত রক্ষিতপুরুলিয়ার। ওরা বলল, ‘তুমি প্রণবেন্দুদাকে বই দেবে না? চলো, চলো।’ আমি প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের বাড়ি চিনতাম না। ওরা নিয়ে গেল। আমার ঝোলা ব্যাগে তখন সদ্যপ্রকাশিত ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’সর্বদা থাকত। প্রণবেন্দুদাকে বই দিলাম। ম্যারিঅ্যান কফি খাওয়ালেন। পোষা খরগোশ ঘুরছিল ঘরে। দিন পনেরো পরে আমি প্রণবেন্দুদার একটি চিঠি পেলাম। তিনি ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’ বইটির কবিতাগুলি নিয়ে বেশ বুঝিয়েছিলেন, আমাকে আপন পথটি বেছে নিতে হবে। এই বইয়ের কবিতাগুলিতে আমি নানাপথে হেঁটেছি। নানা ধরনের ব্যাপারে আমাকে সতর্কই করেছিলেন তিনি। তাঁর এসব কথা আমার দারুণ লেগেছিল। আমি ভাবতে বসলাম। সে-সময়ে বিস্তর ভেবেছি।

এটা সত্যিই, যে-সময়কালে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত ১০ বছর, ‘জলপাইকাঠের এসরাজ’-এর কবিতাগুলি লিখেছি, সে-সময় ছিল ঢেউ খেলানো; এখনকার মতো নিস্তরঙ্গ নয়। ১৯৬৮-র সঙ্গে ১৯৬৯ একরকম নয়। ১৯৭১ আর ১৯৭২ এক নয়। ১৯৭৫ আর ১৯৭৬ একেবারেই আলাদা। এ-বিষয়টি আমার সমবয়সি এবং অগ্রজরা বুঝতে পারবেন। ‘জলপাই কাঠের এসরাজ’-এ ওই ছটফটানি আছে। ভাবতে-ভাবতে আমার মনে হল, মানুষ যেন নুয়ে পড়েছে। বিরাট কোনও স্বপ্ন নেই আর। জরুরি অবস্থা বৎসরাধিক থাকেনি। তবে তার ধাক্কা জনসমাজে থেকে গেল। চারদিক নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ হয়ে গেল। বছর দেড়-দুই গড়ালে বোঝা গেল, বামফ্রন্ট বিপ্লবসাধনের জন্য ক্ষমতায় আসেনি।

ওই ১৯৭৯-’৮০-র দিকে গ্রামাঞ্চলে লুথেরান ওয়ার্ল্ড সার্ভিস, অক্সফাম-সহ কয়েকটি বেসরকারি সংস্থা(NGO) জনসেবা, চিকিৎসা-সহ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছিল। এসব NGO-র বেশিরভাগেরই টাকা ও ত্রাণসামগ্রী আসত বিদেশ থেকেই। একসময়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু অভিযোগ তুলে দিলেন, প্যারালাল গভর্নমেন্ট চালাচ্ছে NGO-গুলি। ‘পরিবর্তন’-এর প্রচ্ছদকাহিনির জন্য ধীরেনদা আমাকে আর অজয় বিশ্বাসকে পাঠালেন জেলায়-জেলায়। এক-একজন এক-একটি জেলায়। আমি গিয়েছিলাম হুগলি, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া। ওই সময়টায় ফিসফিসিয়ে এর নামে তার নামে অভিযোগ উঠে যেত, ও সিআইএ-র এজেন্ট। বিখ্যাত লেখক,অধ্যাপকেরা, নামি সাংবাদিকরা এই অপবাদে কলঙ্কিত হতেন। সে-সময়ের সুপরিচিত এক কবি আরেক বর্ষীয়ান কবির জামাতার পত্রিকা (সেটি লিটল ম্যাগাজিন) সম্পর্কে আমাকে বলেছিলেন, ‘আমেরিকা থেকে ওরা ফিরেই পত্রিকা বের করে কেন? কত ঝকঝকে কাগজ, ধবধবে পাতা!’ বিলেত থেকে ফেরা এক কবি পুরুলিয়ার পাহাড়ে অক্সফামে কর্মরত, তিনি বলেছিলেন, ‘ভেবে দেখিস তো, কেন!’

তা আমি নির্মল হালদার, অশোক দত্ত ও সৈকত রক্ষিতকে সঙ্গে নিয়ে, যাকে বলে সদলবলে সিরকাবাদ হয়ে সন্ধে থেকে সারা রাত ধরে হেঁটে ভোরবেলা অযোধ্যা পাহাড়ের টং-এ উঠেছিলাম। সাতসকালে গিয়েছিলাম অক্সফামের অফিসে। এছাড়া চন্দনপুর হয়ে গিয়েছিলাম হুগলির মান্দাড়া গ্রামে। তৎকালীন অবিভক্ত মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামে গিয়েছিলাম আমি। এখন সবিস্তারে বলার প্রয়োজন নেই, সে-সময়ে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর উষ্মার যথেষ্টই কারণ ছিল। সমান্তরাল সরকারের ধাঁচেই গ্রামোন্নয়ন, জনসেবার কাজকর্ম চালাচ্ছিল বেশ কিছু বেসরকারি NGO। কোথাও-কোথাও বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল জেলা প্রশাসন। আবার কোথাও-কোথাও NGO-গুলি জেলা প্রশাসনকে নিজেদের কাজে জড়িয়েও নিচ্ছিল, সমস্যা জাগছিল। ঝাড়গ্রাম সফরটি ছিল চমকপ্রদ।

শিশুবয়স থেকে বালকবেলা— ঝাড়গ্রাম ছিল আমার মামার বাড়ি। আমার দাদু, মায়ের বাবা ছিলেন বাংলাভাগের প্রাক্কালে জমিদারদের ভবনে যে সরকারি প্রশাসক বসানো হয়েছিল সেই পদে। চাকরিজীবনের অন্তকালে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন ঝাড়গ্রাম রাজবাড়িতে। রাজবাড়ির আউট হাউস, যার বারান্দাটি ছিল গোল, সেই বাড়িটিই ছিল আমার মামার বাড়ি। এখন শুনেছি সেটিই সরকারি টুরিস্ট লজ হয়েছে। এখনও আমার মনে আছে, মামার বাড়ির অদূরে এক সাঁওতাল দম্পতি থাকতেন, যুবকটির নাম ছিল হরেকৃষ্ণ। হরেকৃষ্ণ বালক আমাকে নিয়ে শালবনে পাখপাখালি শিকার দেখাতে নিয়ে যেতেন, তাঁর তির-ধনুক ছিল। রাজবাড়ির অংশুমান রায় তখন থেকেই গান গাইতেন, তিনি ছিলেন আমার বড়মামার বন্ধু। আমাকে কাঁধে বসিয়ে অংশুমামা হইহই করে গান গাইছেন, ছায়া-ছায়া মনে পড়ে আমার। কয়েক বছর পর আমার মামার বাড়ির সবাই চলে আসল কলকাতায়। তবে মামার বাড়ি ঝাড়গ্রাম থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় সে-সময়ে বালকমনে খুবই দুঃখ হল। কারণ ঝাড়গ্রাম এখনও সুন্দর শহর, আমার ছোটবেলায় ছিল শালবনের ছায়ার ভেতর অতি সুন্দর শহর। তবে চাকরি থেকে অবসরের আগে আমার বড়মামা বদলি হলেন ঝাড়গ্রাম শহরটিতে। সেখানে একটি বাড়ি কিনেও নিলেন। অবসরের পর ঝাড়গ্রামেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন।

NGO-দের কাজকর্ম দেখতে ঝাড়গ্রামেও চলে গেলাম আমি। উঠলাম বড়মামার বাড়িতেই। বড়মামা গুণেন সেন তখনও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের জমি জরিপের আঞ্চলিক আধিকারিক। সাংবাদিকতার কাজকর্ম সেরে, বড়মামার বাড়িতে দু’একদিন কাটানোর সময়ে আমি গেলাম স্থানীয় একটি প্রেসে (মুদ্রণশালা)। সে-সময়ে যে-কোনও শহরে গেলে আমি সেখানকার ছাপাখানাগুলিতে যেতামই, কারণ এসব প্রেসেই ছাপা হত বলে জানা যেত সেখান থেকে কী-কী লিটল ম্যাগাজিন বের হয়। মামার বাড়ির অদূরে ঝাড়গ্রামের একটি ছাপাখানায় যেতেই তাঁরা তাঁদের প্রেসে সদ্য ছাপা একটি পত্রিকা আমার হাতে দিলেন। পাতা উলটে আমি অবাক হয়ে দেখলাম, তাতে রয়েছে আমার একটি কবিতা, অথচ কবিতাটি আমার লেখা নয়। প্রেস আমাকে এ-বিষয়ে কিচ্ছুটি বলতে না পারলেও, সম্পাদিকার ঠিকানা দিয়ে দিল। রিকশা ছুটিয়ে আমি ওই তরুণী সম্পাদিকার বাড়ি রওনা হলাম। যেতে-যেতে শ্যামলকান্তি দাশের ওপর আমার রাগ হতে লাগল, কারণ আমাদের বন্ধু শ্যামলকান্তি সে-সময়ে মেদিনীপুরের লিটল ম্যাগাজিনগুলির জন্য আমাদের কাছে কবিতা চাইতএবং কবিতা পেয়ে গেলে পত্রিকাগুলিতে বন্টন করত। আমার সন্দেহ হল, আমি কবিতা পাঠাইনি বলে শ্যামলকান্তি নিজেই একটি কবিতা আমার নামে দিয়ে দিয়েছে। তরুণী সম্পাদিকা ও তার সহকারী তরুণ আমাকে খুব খাতির করলেন। বললেন, ‘আমাদের এসডিও সাহেবেরও নাম আপনার নামে, মৃদুল দাশগুপ্ত। এই কবিতাটি এসডিও সাহেবের লেখা!’