নানা মুখের ছবি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অলৌকিক জলযান’ নামে একটি উপন্যাস আছে। গঙ্গাতীরবর্তী জলপ্লাবিত জি টি রোড ধরে ধীরগতিতে বহমান আমাদের ওই আধডোবা ৩ নং বাসটিকে মনে হচ্ছিল সেই অলৌকিক জলযান। মাঝে মাঝেই বাস থামিয়ে কন্ডাকটার ও আরও দু’তিনজন বাসকর্মী জলে নেমে বাসের সামনে আটকে যাওয়া আবর্জনার স্তূপ সরিয়েছিলেন। বার দুয়েক থেমে যাওয়া বাস ঠেলতেও হল তাঁদের। বাসের ভেতরে যেখানে বসেছিলাম, বাসের সেই ভেতরেও মাঝে মাঝে জল ঢুকছিল ঢেউসমেত। বালির পর দক্ষিণেশ্বর ব্রিজ পার হলাম যখন, গর্জনরতা গঙ্গাকে মনে হল বঙ্গোপসাগরকে আঁচলে জড়িয়ে নিয়েছে যেন! প্লাবিত জি টি রোড, বি টি রোড পার করে সেই ৩ নং বাস শ্যামবাজার মোড়ে এসে অনেকটাই ডুবে যায়, আর বেঁকে বাগবাজারে যেতে পারেনি। আমি ভেবেছিলাম, শ্যামবাজার মোড়ে নেমে আরেকটি বাসে ওয়েলিংটনে ‘পরিবর্তন’ অফিসে পৌঁছে যাব। কিন্তু দেখলাম, কোথাও কোনও বাস চলাচল করছে না। হাতিবাগানের দিকটায় ডুবজল। টিপির-টিপির বৃষ্টি হয়েই যাচ্ছিল। দূরে দেখলাম এক গলা জলে ডোবা এক জোয়ান ছেলের মাথায় ঝাঁকা, এক বৃদ্ধাকে বসিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে যাচ্ছে।

৩ নম্বর বাসে আমি অহরহ চলাচল করতাম বলে ড্রাইভার-কন্ডাকটাররা অনেকেই আমার চেনাপরিচিত ছিলেন। সেই বাসটির কন্ডাকটার ছিল মন্টুদা। মন্টুদা আমাকে বলল, ‘আমাদের সঙ্গে থেকে যাও। বিকেলে ফিরব, তখন এই বাসেই ফিরো।’ বাসের সিটে পা তুলে বসে আমি শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে কতিপয় মানুষের জলযুদ্ধ দেখতে লাগলাম। বিধান সরণির মুখে পুলিশের একটা বড় গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। কিছু পরে কোথায় যেন দমকলেরও ঘণ্টি শুনি। দুপুর গড়াতে মন্টুদারা জল ভেঙে কোথা থেকে যেন এক কেটলি চা আর পাঁউরুটি নিয়ে এল, আমাকেও দিল। আবার ওইরকম জল কেটে-কেটে আমাদের ৩নং বাস শ্রীরামপুর ফিরল, রাত হল।

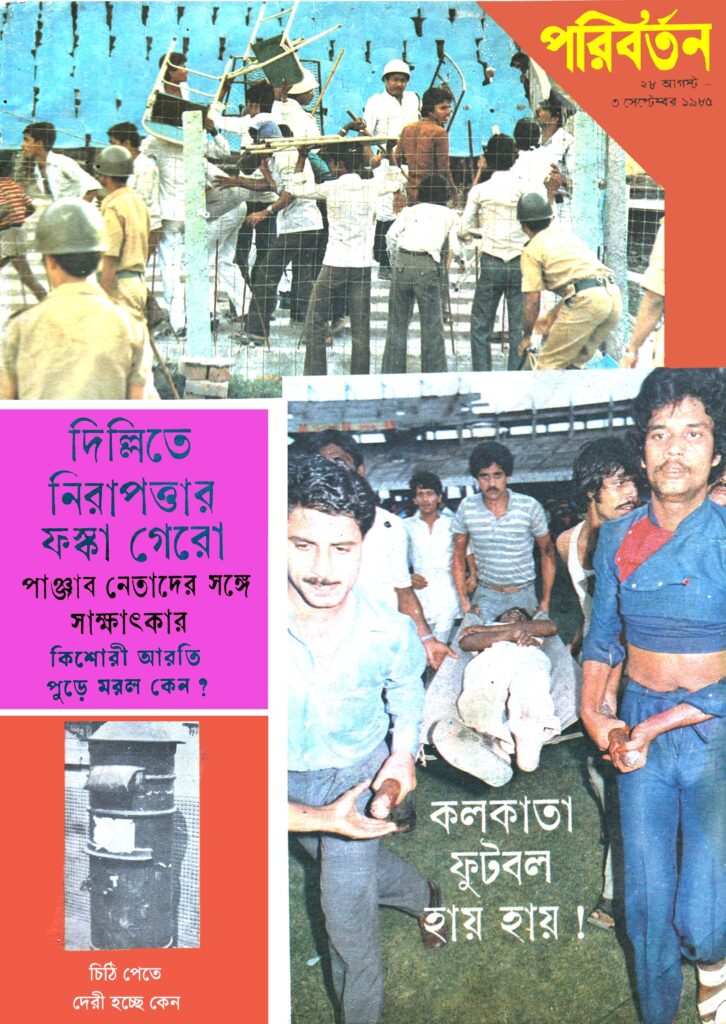

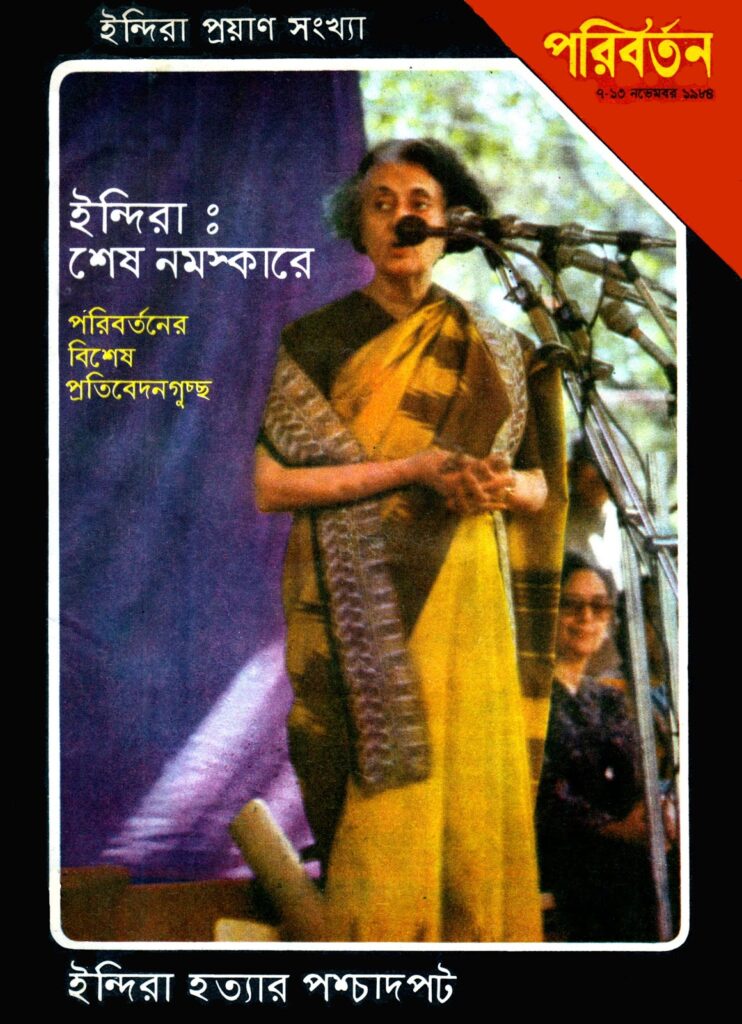

দিন ৩/৪ পর পরিস্থিতির উন্নতি হয়। ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল শুরু হল। সেবার যে ‘পরির্বতন’ বেরোল, তাতে ধীরেনদা আমাদের ‘পরির্বতন’-এর অনেককে দিয়েই লেখালেন এই বন্যায় নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা। আর কপিল ভট্টাচার্যকে দিয়ে লেখানো হল প্রচ্ছদকাহিনি— ‘এত বন্যা কেন?’ দেশের খ্যাতনামা নদী-বিশেষজ্ঞ কপিল ভট্টাচার্য সে-সময়ে ফরাক্কা বাঁধটিকে বন্যার কারণ হিসেবে যুক্তি তুলে হইহই ফেলে দিয়েছিলেন। পরিবর্তনের ওই সংখ্যাটি শোরগোল তুলে দিল। তৎকালে মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা ছিলেন কপিল ভট্টাচার্য, APDR-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তিনি।

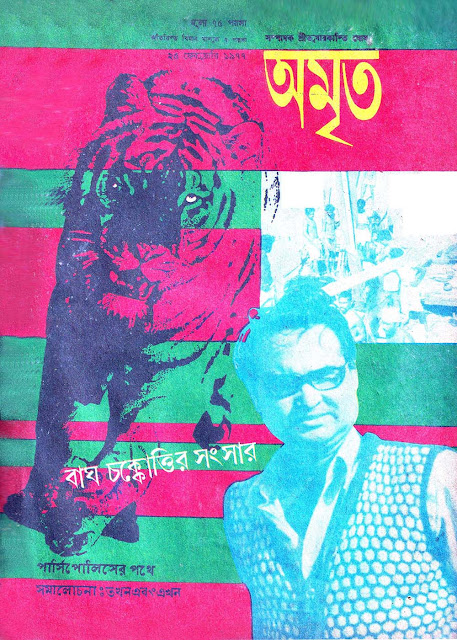

১৯৭৮-এর বন্যা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের শেষে, পুজোর মুখে। দক্ষিণবঙ্গের বহু অঞ্চল বেশ কিছুকাল ছিল এজন্য জলবন্দি। বিভিন্ন মফস্সল শহরে, বিশেষত পল্লি অঞ্চলে, বেশ কিছু পুজোর আয়োজন সেবার করা যায়নি। অনেক জায়গায় নমো-নমো করে পুজো সারতে হয়েছে। বহু মণ্ডপে বালি ছড়িয়ে কাদা ঢাকতে হয়েছে। আমার জীবনে, কলকাতার লাগোয়া এই হুগলি জেলায় ১৯৭৮-এর সেপ্টেম্বরের ওই বন্যা, এবং ২০২০-র মে মাসে আমফান ঘূর্ণিঝড় সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক বিপর্যয়। আমফানের কথা যথাকালে হবে। তবে ’৭৮-এর বন্যার একটি চমকপ্রদ ঘটনা জানাতে ইচ্ছে করছে। ১৯৭৮-এর বন্যার সময়কার ঘটনা হলেও তা আমি জানতে পারি ১৯৮২/’৮৩ সালে যখন আমি ‘যুগান্তর’ পত্রিকায়। ‘যুগান্তর’-গোষ্ঠীর ‘অমৃত’ সাপ্তাহিকটি সম্পাদনা করতেন শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়। ওই দপ্তরে সহকারী ছিলেন বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘অমৃত’-র দপ্তরে শ্যামলদা, গৌরাঙ্গদা (ভৌমিক), কৃষ্ণদা (ধর) সমবেতভাবে আমাকে বিদ্যুতের গল্প শুনিয়েছিলেন, আর বিদ্যুৎ মুচকি-মুচকি হাসছিলেন।

হিন্দমোটরে গঙ্গাতীরে জি টি রোডের আশপাশে বিদ্যুৎদার বাড়ি। ’৭৮-এর ওই বন্যার সময়ে গঙ্গার জলে ভেসে এসেছিল একটি শিয়াল। পূর্ণবয়স্ক নয়, শৃগাল-শাবক। মৃতপ্রায় ওই শিশু শেয়ালটিকে অতীব যত্নে ওষুধপত্র, দুধ এবং তরল খাদ্যে বিদ্যুৎদা সুস্থ করে তোলেন। ক্রমে শাবকটি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এবার গলায় বকলস জুড়ে চেন হাতে বিদ্যুৎদা শেয়ালটিকে নিয়ে বিকেলে বেড়াতে থাকেন। বিদ্যুৎদা হাসতে-হাসতে বললেন, ‘প্রথম-প্রথম পাড়ার কুকুররা বড় জ্বালাতন করত। এখন একসঙ্গে খেলে! মাঝে মাঝে ওকে মুরগির মাংস খেতে দিই। ভোরবেলা হুক্কা হুয়া ডাকে।’ পাড়া প্রতিবেশীরাও প্রথমে শঙ্কিত, বিরক্তির ভাব করলেও, নাচনকোদনে ওই শিয়ালভীতি দূর করে তাঁদের মন জয় করে নিয়েছিল। বিদ্যুৎদা গল্প লিখতেন। বাড়ি হিন্দমোটরে। বহুদিন তাঁর খবর জানি না। এরপর বামফ্রন্ট সরকারের বর্ষপূর্তিতে ‘পরিবর্তন’ পত্রিকার প্রচ্ছদকাহিনি হয়েছিল— ‘বামফ্রন্ট কতটা মার্কসবাদী?’ বিতর্কিত এবং হইচই ফেলা ওই লেখাটি, যতদূর মনে পড়ে, লিখেছিলেন তৎকালে কৃষ্ণনগরবাসী মোহিত রায়।

ধীরেন দেবনাথ ইত্যাদি প্রকাশনীতে যোগ দিয়েছিলেন ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ থেকে। ‘পরিবর্তন’ পত্রিকায় এছাড়া ছিলেন সৌরেন মিত্র। গল্প লিখতেন, খুব ভালো ছবি আঁকতেন, শিল্পী গণেশ পাইনের বাল্যবন্ধু ছিলেন সৌরেনদা; তাঁর বাড়ি ছিল হাওড়ার শিবপুরে। ছিলেন সুব্রত রাহা, বেহালা থাকতেন, কবিতা নিয়ে নানা ভাবনার লেখা লিখতেন তিনি লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে। উত্তরপাড়ার সিদ্ধার্থ দাশগুপ্তের সঙ্গে ‘কালপুরুষ’ নামে চমৎকার একটি লিটল ম্যাগাজিন করতেন সুব্রতদা। ‘জীবনানন্দ’ নামে তাঁর একটি বই আছে। শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন চলচ্চিত্র, নাটক, সং-সংস্কৃতি জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সবদিক সামলানোর একজন ছিলেন সুবাস মৈত্র। আমার সমবয়সি রাণাঘাটের প্রীতিময় দে চৌধুরীও ছিল আমার সহকর্মী। প্রীতিময় ছিল ধীরেনদার শ্যালক। কৃষ্ণনগর-রাণাঘাটে সে-সময়ে আমার খুবই যাতায়াত ছিল। রাণাঘাটে প্রীতিময়ের অগ্রজ কবি নিজন দে চৌধুরী খুবই স্নেহ করতেন আমাদের। নিজনদার বোনের সঙ্গে ধীরেনদার বিবাহ হয়েছিল। রাণাঘাটে থাকতেন কবি গোবিন্দ চক্রবর্তী, তিনিও ছিলেন আমাদের প্রতি খুবই স্নেহশীল। গোবিন্দদার কন্যা বাসবী হলেন ভাস্করদার (চক্রবর্তী) স্ত্রী। অর্থাৎ রাণাঘাট সে-সময়ে ছিল আমাদের কাছে কবিতার একটি হইহই কেন্দ্র। এবং এবং ওই ঝটিকা কেন্দ্র থেকে মাঝে মাঝে কবিতার বাতাসের ঝলক এসে লাগত ওয়েলিংটনে ‘পরিবর্তন’ পত্রিকার গা-য়।

‘পরিবর্তন’ পত্রিকাটি দ্রুত পাঠকমন জয় করে ফেলেছিল। ‘খেলার আসর’ পত্রিকাটির মতোই জনপ্রিয় হয়েছিল; প্রচার সংখ্যাও ১ লাখ ছুঁয়ে ফেলেছিল। ‘পরিবর্তন’ পত্রিকাটি বের হওয়ার বছরখানেক বাদে ‘সপ্তাহ’ পত্রিকা থেকে যীশু চৌধুরী ও ‘লোকসেবক’ পত্রিকাটি থেকে পিনাকী মজুমদার ‘পরিবর্তন’-এ যোগ দেন। ‘লোকসেবক’-এর, সম্ভবত ‘লোকসেবকের’-ই বিশ্বজিৎ সিনহা প্রথম থেকেই ‘পরিবর্তন’-এ লিখতেন। উত্তরবঙ্গের অজয় বিশ্বাস এই সময়েই ‘পরিবর্তন’-এ যোগ দেয়।

আর একজন, তাঁর পদবিটুকুই মনে আছে, করগুপ্ত; আমার থেকে বয়সে বড়, নাম ভুলে গিয়েছি। তুখড় রিপোর্টার ছিলেন, আগে ইংরেজি কোনও সংবাদপত্রে কাজ করেছিলেন, ‘পরিবর্তন’-এ ছিলেন মাত্র মাস তিনেক। লুকিয়ে সিগারেট খাচ্ছি দেখে বলেছিলেন, আমাকেও একটা দাও। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জঙ্গিদের খবর করেছেন ইংরেজি কাগজটিতে, ‘পরিবর্তন’-এও সেসব লিখতেন। এক দুপুরে করগুপ্ত আমাকে নিয়ে গেলেন কাছেই, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-র কফি হাউসে। সেখানে করগুপ্তের জন্য এক কোণের টেবিলে অপেক্ষা করছিলেন দুই নাগা জঙ্গি। এনএসসিএন দলের ওই দুই জঙ্গির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন করগুপ্ত দাদা। ‘পরিবর্তন’ ছেড়ে বোম্বাইয়ের ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ সংবাদপত্রে চলে গিয়েছিলেন করগুপ্ত। তখন ‘পরিবর্তন’ অফিসে দিল্লি-বোম্বাই-মাদ্রাজের অনেকগুলি সংবাদপত্র খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে হত। বছরখানেক পরে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ওই ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ সংবাদপত্রেই এক টুকরো খবরে পেয়েছিলাম; করগুপ্ত দাদার অকালমৃত্যুর খবর।

ধীরেনদা, ধীরেন দেবনাথ কলেজে পড়েছেন কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর কলেজে তাঁর শিক্ষক ছিলেন সুধীর চক্রবর্তী। সুপণ্ডিত, সুরসিক সুধীর চক্রবর্তী ‘পরিবর্তন’-এর সূচনাকাল থেকে নানা বিষয়ে লিখছেন। সংগীত থেকে পুরাকীর্তি, লোকাচার থেকে বাউল-ফকির— নানা বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসু মন ছিল। ‘পরিবর্তন’-এ নিবারণ চক্রবর্তী নামে হাসির মোড়ক দেওয়া পাঠক-আকর্ষণের লেখাতেও তিনি ছিলেন দারুণ। ধীরেন দেবনাথই তাঁকে টেনে এনেছিলেন লেখালিখিতে। ‘পরিবর্তন’-এই সুধীর চক্রবর্তীর লেখালিখির সূচনা হয়েছিল। তখন তিনি ছিলেন মধ্য-যুবা বয়সে। থাকতেন কৃষ্ণনগরে, অধ্যাপনা করতেন চন্দননগর কলেজে। ধীরেনদা তাঁকে ‘মাস্টারমশাই’ সম্বোধনে ডাকতেন। আমি, ‘পরিবর্তন’-এর সকলে সুধীর চক্রবর্তীকে মাস্টারমশাই বলেই ডাকতাম। রবীন্দ্র শতবর্ষের সময়ে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্তে বিভিন্ন জেলা-শহরে সরকার গড়েছিল রবীন্দ্রভবন। পরবর্তীকালে এগুলির কোনও-কোনওটি জিনিসপত্রের গুদাম বা গুচ্ছ বিপণির বাজার হয়ে গিয়েছে, এমন অনুসন্ধানী সংবাদ সংগ্রহে মাস্টারমশাই আমাকে সহযোগী সাংবাদিক হিসেবে কয়েকটি জেলা ঘুরিয়েছিলেন, মনে পড়ছে। মনে পড়ছে এখনও টেরাকোটার কাজ করেন এমনই শিল্পী পরিবারগুলিতে গিয়েছিলাম মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে।

দু-এক বছর ঘুরতে, মাস্টারমশাই লাজুক ভঙ্গিতে দিয়েছিলেন তাঁর একমাত্র কবিতার পুস্তিকাটি। ছাত্র বয়সে লিখতেন কবিতা। তখন আমি সদ্যতরুণ, সে-পুস্তিকা পড়েছিলাম। কিচ্ছুটি হয়নি।