বিভাজন-পূর্ব কালের অখণ্ড পঞ্জাব এবং সিন্ধ প্রদেশের অন্তর দিয়ে বহু নদী বয়ে গেছে দক্ষিণে সাগরের দিকে। সিন্ধু ছাড়াও রয়েছে ঝিলম, চেনাব, রাভি, বিয়াস, শতদ্রু। এইসব নদীর বিস্তীর্ণ অববাহিকায় একাদশ শতকের পরবর্তী সময় থেকে দীর্ঘ ছ’শো বছরে যে-সব সুফি ভাবধারার কবি ও সাধক কাজ করেছেন, তাঁদেরই মধ্যে থেকে নির্বাচিত কয়েকজনের রচনার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলাই আসলে লক্ষ্য।

পাঠক জানেন, এক কথায় সুফি বলি যদিও আমরা, তাঁদের মধ্যে রয়েছে বহু গলিঘুঁজি, নানা পৃথক পথ-নির্দেশ। আবুল ফজলের লেখায় প্রায় চোদ্দ ধরন সুফির কথা এসেছিল— সবগুলি তরিকা পরে অবশ্য টেকেনি। কয়েকটি মিশে গিয়েছে অন্যদের সঙ্গে। এই আলোচনায় সেসব পণ্ডিতি তর্ক আমরা তুলব না। তরিকা-মকাম-নফ্স-রুহ্-এর ধাঁধায় আমরা যাব না। সাধারণভাবে কবি হিসেবে, প্রেমিক হিসেবেই দেখব তাঁদের। এক-আধটা ভারিক্কি কথা, আধিবিদ্যক তর্ক যে ছিটকে আসবে না মাঝে-সাঝে, তা নয়। কিন্তু সেসব অনায়াসে এড়িয়ে যাওয়া যাবে— এই ভরসা আছে। এখানে থাকবে কবিদের কিছু পরিচয়, কিছু যাপন-কাহিনি। আর থাকবে তাঁদের রচিত কথা।

বিদ্বান মানুষদের চোখে অবশ্য এগুলি যথার্থ অনুবাদ নয়। কারণ শুধুমাত্র মূল ভাষা থেকে নয়, প্রায় সব ক’টি ক্ষেত্রেই মূল ছাড়া ইংরেজি ভাষার একাধিক অনুবাদ পাশে রেখে দেখা হয়েছে। আরবি-ফারসি-সিন্ধি-পঞ্জাবি শব্দ এবং প্রকাশভঙ্গির জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে অনেক সময় কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু তবুও, দুই ভাষাতেই সমান দক্ষ লোকের অনুবাদ নয় এগুলি। বরং এগুলিকে বলা যায় অ-যথার্থ অনুবাদ। কিংবা তরজমা। অনুবাদ আর তরজমার মধ্যে নতুন করে ঝগড়া পাকিয়ে তুলতে চাই না, শুধু এইটুকু বলে রাখি, আরবি ‘তরজমা’ কথাটির একটি মানে হল, অর্থ-উপস্থাপন। সাদা বাংলায়, মানে-টুকু বুঝিয়ে বলা।

সিন্ধু নদীর অববাহিকায় জীবন-মরণ বিছিয়ে যাঁরা রয়েছেন, সেই সুফি সাধকদের রচনাবলির সঙ্গে বাঙালি পাঠকের কিছু পরিচয় যদি হয়, বৈষ্ণব পদাবলিতে সিক্ত মনে যদি অর্ধপরিচিত সিক্ত বাতাস এসে মতুন কোনও ইশারা দিয়ে যায় তাতে ক্ষতি নেই। অন্তত এটুকু বোঝা যাবে, তেরো থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত এমন সব মানুষ ছিলেন আমাদের দেশের ওই প্রান্তে, যাঁরা দেশের বাতাসে মিশিয়ে দিয়েছিলেন ভালবাসা, নিবেদন, বেদনার কথা। কখনও কখনও বিদ্রোহের কথাও। বিভাজন-পূর্ব পঞ্জাব, সিন্ধ্ জুড়ে ছিল আরেক সিন্ধু সভ্যতা— যার মূল কথা প্রেম। ঈশ্বরে ও মানুষে। দীন-অভাজনে গভীর প্রীতি সর্বদাই লেগে ছিল তাঁদের কথার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

ভক্তিবাদের এক তরঙ্গ অষ্টম থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের অন্য নানা প্রান্তে যেমন প্রান্তজনের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছিল পাখনা, কতক তেমনই, ভারতের এই অঞ্চলে সব ধর্মের মানুষের কাছে গিয়েছিল সুফিসন্তদের সুর। আজকের ভারতের ঘৃণালাঞ্ছিত রাজনীতির বয়ানে এসব অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। তবু মনে রাখা যাক, তৌহিদে আস্থাশীল সাধকের হাতে রাধা-কৃষ্ণ, সোহ্নি-মেহের, হির-রান্ঝা বড় সমাদরে এসেছিলেন। ইতিহাস খুঁড়ে সর্বদা মসজিদ বা মন্দির নয়, ‘রাশি রাশি দুঃখের খনি ভেদ করে’ প্রায়শই শোনা যায় ‘শত জল ঝর্ণার ধ্বনি।’ তার কিছু রেশ এখনও ঘুরে বেড়ায় হিন্দি-অবধি গানের সুরে। বাংলা ভাষাতেও তার কিছু ভাগ যদি পাওয়া যায়— এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এসেছে এই কলাম— ‘সিন্ধুপারের সুফি’।

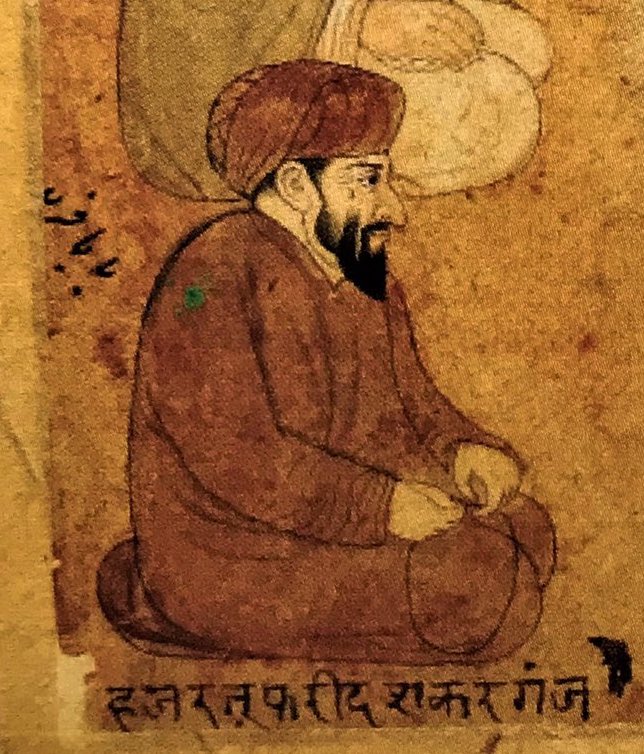

যাঁদের লেখা নিয়ে কথা হবে, যাঁদের লেখার সঙ্গে কথা হবে, তাঁরা হলেন— বাবা ফরিদ (১১৭৩-১২৬৫), মাধো লাল হুসাইন (১৫৩৯-১৫৯৪), সুলতান বাহু (১৬৩০-১৬৯১, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেবের সমসাময়িক কবি), বাবা বুল্লে শাহ (১৬৮০-১৭৫৭), ওয়ারিস শাহ (১৭২২-১৭৯৮), সচল সর্মস্ত (১৭৩৯-১৮২৭)।

বাবা ফরিদউদ্দিন মাসুদ শকর্গঞ্জ

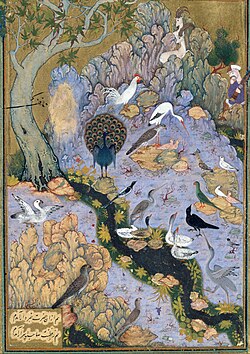

সাতটি রহস্যময় উপত্যকা পেরিয়ে ত্রিশটি পাখির এক দল চলেছে তাদের রাজার খোঁজে। ক্লান্ত হয়ে পড়ছে কেউ-কেউ, কিন্তু তবুও থামছে না তারা। অবশেষে সবাই এসে পৌঁছল এক আয়নাঘেরা বিরাট কক্ষে। কোথায় রাজা? সিমুর্গ নামক রাজার অপূর্ব রূপের কথা শুনে এসেছে তারা, কিন্তু তেমন কেউ তো নেই তাদের সামনে। অবশেষে তারা দর্পণমণ্ডিত সেই বিরাট কক্ষে নিজেদেরই প্রতিবিম্ব দেখে চমকে ওঠে। অদৃশ্য উৎস থেকে কণ্ঠস্বর শোনা যায়, তাদের রাজা আসলে সম্মিলিত তারাই— রাজার নাম সিমুর্গ। ফারসি ভাষায় সি হচ্ছে ত্রিশ, আর মুর্গ মানে যে পাখি, তা তো আমরা জানিই। ফলে সবাই বিস্মিত এবং মুগ্ধ হয়ে বোঝে, তারাই সিমুর্গ, তারাই তাদের রাজা, নিজেরাই নিজেদের গন্তব্য।

এই আখ্যান বিশ্বখ্যাত— মন্তিক–উত্ তায়ের— ‘পাখিদের মহা সম্মেলন’। লিখেছিলেন রুমি-র (১২০৭-১২৭৩) ভারি আদরের কবি ফরিদুদ্দিন আত্তার (১১৪৫-১২২১)। তাঁর নাম স্মরণ করেই কি সেই বালকের নাম রাখা হল ফরিদ? হবেও-বা। কাবুল থেকে চলে এসেছিলেন তাঁর পিতামহ, নতুন আস্তানা হয়েছিল মুলতানে। সেখান থেকে আত্তারের ঠিকানা তো খুব দূরের নয়। ফরিদের জন্মের সময়ে আত্তারের বয়স চল্লিশ পেরিয়েছে, বেশ পরিচিতিও হয়েছে তাঁর কবি হিসেবে, সুফি পণ্ডিত হিসেবে। কবি আত্তারের পাখিদের মতো আত্ম-অনুসন্ধানে আমাদের ফরিদও হেঁটেছেন বহু পথ। অনুসন্ধান থামেনি। তাঁর একটি পদে, বোধ হয় জীবনের শেষ দিকে লেখা, পাচ্ছি এই কথাগুলি,

এই ক্ষুদ্র পায়ে আমি পেরিয়েছি কত

মরুভূমি, পাহাড়ের পথ;

অথচ এখন আজ আমার এই জলের কলস

দূরবর্তী যেন শত ক্রোশ।

কত বিচিত্র পথে হেঁটেছেন ফরিদ। জন্মস্থান থেকে কাবুল গেছেন ধর্মতত্ত্ব পড়তে— তাঁর গুরু ফকির কুতবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি প্রথমে তাঁকে শিষ্য হিসেবে মেনে নেননি, বলেছিলেন আরও লেখাপড়া শিখে এসো বাপু, তবে ছাত্র করে নেব তোমায়। ফরিদ তাই গিয়েছিলেন কাবুল। কিছুকাল পড়াশোনা করে ফিরে আসেন। শিষ্যত্ব মেলে। ফরিদ দিল্লি এসেছেন অনেকবার। গেছেন আজমির। কিছুদিন ছিলেন এখনকার হরিয়ানা রাজ্যের হন্সি নামক জায়গায়। অল্প বয়সেই প্রায় পাঁচ মাস পথ চলে মুলতান থেকে গেছিলেন জেড্ডা। সেখান থেকে কাবা— মক্কা এবং মদিনা। দীর্ঘ সময় নিতান্ত কৃচ্ছ্রসাধন করেছেন একা, অরণ্যে পার করেছেন বছরের পর বছর। সব ঘুরে ফিরে গিয়েছেন ঘরে— ১২৩৫ থেকে অজোধান-এই পাকাপাকি থাকা শুরু হয় তাঁর। সেই জায়গায়, রাভি আর শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অববাহিকায়, আজও রয়েছে বাবা ফরিদের আস্তানা। পরে তার নাম হয়েছে পাকপত্তন। কবি ও সাধক, সারা জীবনই তিনি কাটিয়েছেন নিজের খোঁজে আর আল্লাহ্র অনুসন্ধানে। মক্কার পথে তিনি কিছুদিনের জন্য গিয়েছিলেন জ়েরুসালেমেও। শতকের পর শতক পেরিয়ে ফরিদের একটি মৃদু স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেখানে। ফরিদের সেই আবছা স্মৃতিতে ভর দিয়ে ফিলিস্তিনের আল-আক্সা মসজিদের কাছে গড়ে উঠেছে আল-হিন্দি নামে একটি ছোট সরাইখানা। এইখানে এসেছিলেন বাবা ফরিদ ভাবতে হয়তো ভাল লাগে তীর্থযাত্রীদের।

বাবা ফরিদের জীবনবৃত্তান্ত লিখব না আমরা। মেলা বইপত্র আছে, সেসব অল্প আয়াসে মিলেও যায়। যেমন হয় সচরাচর, মহান সন্ত বা সাধকদের জীবন তাঁদের নিজেদের হাতে থাকে না। সন্তজীবনী রচিত হতে থাকে, আর জীবনী আবছা হয়ে যায়। বিশ্বাসী, ভক্ত বা মুরিদের চোখে, মনে যে-ছায়া থাকে, তা দিয়েই গড়ে উঠতে থাকে মুর্শিদের রূপ, সাধুর মুরত। ফরিদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তাঁর জীবনকথা যা এখন প্রচলিত, তাতে অজস্র অ-লৌকিক ভিড় করে আছে। ছোট-ছোট ‘মিছে-কথা’ দিয়ে ঘেরা মানুষের সামনে বড়মাপের কল্প-কথা কখনও-কখনও আরাম এনে দেয়। সেসব আসলে বানিয়ে-বলা সত্যি। আসলে তেমন ঘটেনি, কিন্তু ঘটেছে ভাবলে ভক্তের মনে জোর আসে। যেমন, অতি ছোট বয়সে, যখন তাঁর বাবা মারা গেছেন, মায়ের নজরদারিতে বেড়ে উঠছেন তিনি, শোনা যায় এমন এক সময়ে তাঁকে নমাজে উৎসাহিত করা হত। শিশু ফরিদ মা-কে জিগ্যেস করেন, কী হবে নমাজ পড়ে? কী পাব আমি? মায়ের উত্তর ছিল চিনি— শকর। রোজই একটু করে চিনির ডেলা দেওয়া হত ফরিদকে নমাজে উৎসাহিত করার জন্য। একদিন ভুল হয়ে গেছে। দেওয়া হয়নি চিনি, ফরিদ নিজেই একটি খোলামকুচি কিংবা পাথরের টুকরোকে চিনি বানিয়ে দেন। সেই থেকে ফরিদের নামের সঙ্গে জুড়ে যায়, শকরগঞ্জ— চিনির মতো মিঠে যার পরিসর। কোন ফরিদ? মিঠে পরিসর-ওয়ালা, মিষ্টভাষ— এই-ই তাঁর গোটা পরিচয় হয়ে ওঠে। অবশ্য অন্য আরও কাহিনি, অর্থাৎ অন্যরকম বিশ্বাসের সূত্রও আছে। আমরা সেদিকে যাব না।

ফরিদের জন্ম ৪ এপ্রিল, ১১৮৮। কোঠেওয়াল/ মুলতান। চিশতি পরম্পরার অনুসারী ছিলেন তিনি। আফগানিস্তানের চিশ্ত গ্রামে গড়ে ওঠা তরিকা বলেই এর নাম চিশ্তি। গড়ে উঠছিল দশম শতক থেকেই, তবে পাকা চেহারা পায় বারো শতকে। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ নাম খাজা মইনুদ্দিন চিশতি (১১৪৩-১২৩৬)। বাবা ফরিদ এবং মইনুদ্দিনের মধ্যবর্তী মানুষটি হলেন ফকির বখ্তিয়ার কাকি। আবার ফরিদের পরম্পরায় তাঁর অনুসারী ছিলেন নিজামুদ্দিন আউলিয়া। এই উপমহাদেশের দুই গুরুত্বপূর্ণ সুফি দরবেশ মইনুদ্দিন আর নিজামুদ্দিন অউলিয়া— দু-জনের সঙ্গেই জড়িয়ে আছেন বাবা ফরিদ শকরগঞ্জ। প্রথম জনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অল্প, মইনুদ্দিন তাঁর শিক্ষকতুল্য। আর ফরিদ নিজে নিজামুদ্দিনের শিক্ষক।

নিজামুদ্দিন আউলিয়ার প্রতি তাঁর পরামর্শ ছিল, সুলতানের কাছে যেয়ো না। বৃক্ষের মতো হয়ে উঠতে বলেছিলেন তাঁকে— যেখানে দরিদ্র-ধনী নির্বিশেষে কিছু আরাম পাবে। মেনেছিলেন নিজামুদ্দিন। একশো বছর আগের আর এক সুফি কবি হাকিম সানাই (১০৮০-১১৩১) গজনীর সুলতান মামুদের প্রখর প্রতাপ অস্বীকার করেছিলেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, রাজার স্তুতি করা কবির কাজ নয়, সে স্বাধীন। তাঁর কথা অন্য একদিন লিখব। হাকিম সানাই-এর মতো মইনুদ্দিন, ফরিদ এবং নিজামুদ্দিন আউলিয়া দরবারের জৌলুস থেকে দূরে থেকেছেন সচেতনভাবে। বন্ধু, সখা, শিষ্য আমির খুস্রৌর কাছেও সেই একই কথা চারিয়ে দিয়েছিলেন নিজামুদ্দিন। তাঁকে ফরিদের মতোই বলেছিলেন, পাণ্ডিত্য লুকিয়ে লিখো। যাতে সরল মানুষ নিজের সামর্থ্যে তোমায় চিনে নিতে পারে, আপনজন ভাবে। লিখতে বলেছিলেন ফারসির বদলে দেশি ভাষায়; বলেছিলেন, গভীর কথাই লিখো, কিন্তু সরল করে লিখো— ধ্রুপদি ফারসি ভাষায় দক্ষ আমির সে-কথা মেনে চলেছিলেন অক্ষরে-অক্ষরে। ফরিদের ভাবসূত্র ভর করেছিল খুস্রৌর মিঠে বুলিতে। ফারসি ভাষার শিল্পী হিন্দ্ভি আর খড়িবোলি মিশিয়ে নতুন লোকবোধ্য এক কাব্য ভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন রেখ্তা বা উর্দুতে প্রথম গজ়ল লিখেছিলেন খুস্রৌই— সে গজ়লের প্রতি দ্বিপদীতে প্রথম চরণটি ফারসি ভাষায় লেখা, দ্বিতীয় চরণ হিন্দ্ভিতে—

জ়িহাল-এ মিস্কিন/ নাকুম তগাফুল/ দুরায়ে নয়নাঁ/বানায়ে বাতিয়াঁ

কি তাব্-এ হিজ্রাঁ নদারম্ অ্যায় জাঁ না লেহু কাহে লগায়ে ছাতিয়াঁ

উপেক্ষা-নজরে তুমি দেখো না এ দীনের যাতনা,

ফিরিয়ে নিও না চোখ, কথায় কথায় আন-মনে।

এমন বিরহদিন সহন না যায় প্রিয় হায়,

কেন যে এখন তুমি বুকে টেনে নাও না আমায়…

ফরিদ নিজেও জনমানুষের মুখের কথাকেই বেছে নিয়েছিলেন নিজের কালাম রচনার সময়। আরবি এবং ফারসিতে সুপণ্ডিত ফরিদ নিজের কবিতার মধ্যে দিয়ে মুলতান এলাকায় প্রচলিত লোকায়ত শব্দভাঁড়ারে দিনানুদিনের অভিজ্ঞতার রস চারিয়ে দিয়েছিলেন।

২

গুরু নানকের (১৪৬৯-১৫৩৯) যাত্রা ও অভিযাত্রা নিয়ে ভারি চমৎকার একটি বই আছে ইংরেজিতে। নানকের সঙ্গে হাঁটা—ওয়াকিং উইথ নানক (২০১৬)। নানক সারা জীবনে এই উপমহাদেশে যেখানে-যেখানে গেছেন, তাঁর পিছু-পিছু যদি আজ আমরা হাঁটি মনে-মনে, তাহলে কেমন হবে সেই ভূখণ্ডের ছবি? কেমন হবে সেই অন্বেষণ, অনুসন্ধান ও অর্জনের মানচিত্র? বিচিত্রভাষী, বহুধর্মের মানুষের কাছে নানক গিয়ে কী বলছেন, কী শুনছেন, কীভাবে অপরের অভিজ্ঞতা ও বেদনার কথা কুড়িয়ে নিচ্ছেন তা খানিকটা বুঝে দেখার চেষ্টা করেছেন গ্রন্থকার হারুন খালিদ। এই ভূখণ্ডের প্রথম সমন্বয়ী ধর্মগ্রন্থের পরিকল্পনা গুরু নানকের এই পরিব্রাজন-অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে এসেছিল কি? তা নইলে মরাঠি ভাষার সন্ত কবি নামদেব, ত্রিলোচনের কবিতা, মুসলমান জোলা কবির দাসের দোহা শিখ ধর্মগ্রন্থে এমন সমারোহে ঠাঁই পাবে কেন? পঞ্জাবি ভাষার আদি কবি, যিনি মুলতানের স্থানীয় ভাষাভঙ্গির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন ফারসি এবং আরবি কাব্যের সম্ভার, কিছু তুর্কির ছাপও ছিল তাতে, সেই ফরিদুদ্দিনের কবিতা গুরু নানকের হাত ধরেই এসে উঠেছিল শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিবের দু-হাত খোলা আতিথেয়তায়। প্রায় তিনশো বছর আগের এক ধূলিমলিন গ্রাম্য খানকায় চলে গিয়েছিলেন নানক— অজোধান-এ। এখনকার পাকিস্তানে তার নাম পাকপত্তন। খবর পেয়েছিলেন তিনি, বাবা ফরিদের এক উত্তরসূরি আত্মীয় এখনও আছেন সেইখানে। গিয়ে দেখলেন, বাবা ফরিদের খানকায় চলে লঙ্গরখানা। দুঃস্থ মানুষজন এসে খায়, প্রতিদিন কেউ-না-কেউ এসে খাবেন এইখানে— এই ভেবে রান্না হয়। বাবা ফরিদের আস্তানায় এখনও সেই লঙ্গরখানা চলে কি না, আমি জানি না। হয়তো চলে। হয়তো চলে না। কিন্তু গুরু নানকজির অনুগামীরা আজও নানকের তীর্থ দর্শনের অভিজ্ঞতা সযত্নে বইছেন। দুঃস্থ লোকের খাবার বন্দোবস্ত করা তাঁদের ধর্মাচারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে গেছে।

তো নানক গেলেন শেখ ইব্রাহিমের কাছে। ফরিদের মৃত্যুর প্রায় পৌনে তিনশো বছর পরে। আছে কিছু ফরিদের লেখা? পাওয়া যাবে? ইব্রাহিমের কাছ থেকে তিনি চেয়ে নিলেন ফরিদের রচনাগুলি। উত্তরসূরি ইব্রাহিম দিলেন সেসব— তাঁর নিজের নামেও একটুখানি ফরিদ জুড়ে ছিল, তিনি পরিচিত ছিলেন দ্বিতীয় ফরিদ নামে। নানকের অনুরোধে ইব্রাহিম তাঁর হাতে তুলে দেন প্রায় ১৩০টি শোলোক। গুরু নানকের যত্নে, সমাদরে ফরিদ চললেন ভারতের মূল ভূখণ্ডে। অনেক পরে গুরু গ্রন্থসাহিব কেতাব যখন পাকাপাকিভাবে সংকলিত হবে, সেখানে থাকবে বাবা ফরিদের শ্লোক। মোট আঠারোটি গান বা শ্লোক গুরু অর্জনদেব জুড়ে দেবেন নিজেদের ধর্মগ্রন্থে। কোন সুদূর কাবুলের মানুষ হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছল মুলতান, আচমকা যোগাযোগ ঘটে গেল বখ্তিয়ার কাকির সঙ্গে— তিনি তখন বাগদাদ থেকে হাঁটছিলেন দিল্লির দিকে। ফরিদও দিল্লি পৌছলেন তাঁর সূত্রে। দিল্লি, মুলতান, বাগদাদ, আজমির-সহ আরও কত জায়গার মানুষ তাদের ভাবনা আর অভিজ্ঞতা জমিয়ে রাখল বাবা ফরিদের গানে।

কেউ-কেউ মনে করেন, পঞ্জাবি সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাসকারও লিখেছেন, ওইসব শ্লোক আসলে বাবা ফরিদের নয়, ইব্রাহিমই সেসবের লেখক, তিনি দ্বিতীয় ফরিদ নামে পরিচিত— এও বলেছেন, ষোলো শতকের পঞ্জাবি ভাষার ধরন ওখানে স্পষ্ট। কিছুতেই তা তেরো শতকের পঞ্জাবি ভাষার মতো নয়। এই বিতর্ক একেবারে মুছে গেছে তা নয়, কিন্তু গুরু নানকের পরবর্তী তিনজন শিখ গুরু বাবা ফরিদের লেখা হিসেবেই সযত্নে রক্ষা করেছেন রচনাগুলি। এবং অবশেষে গুরু অর্জনদেবের সময়ে যখন সংকলিত হচ্ছে তাঁদের আদরের ধর্মগ্রন্থ, এবং যখন তাতে গুরু নানকের বাণীর পাশাপাশি ঠাঁই পাচ্ছে ভারতের অন্য অনেক কবির বচন— যাঁরা কোনওভাবেই শিখ মত অবলম্বন করেননি কখনও, যাঁরা বহু পূর্ববর্তী মানুষ, ভারতের সেই বহু ধর্মাচরণের মানুষজনের সঙ্গে সাদরে, সযত্নে জায়গা করে নেন ফরিদও। সম্ভবত গুরু গ্রন্থসাহিব সারা বিশ্বের একমাত্র বই, যেখানে ভিন্ন মত ও পথের প্রবক্তাদের বাণী নিজেদের ধর্মগুরুর সঙ্গেই এক কাতারে রাখা হয়েছে।

৩

ফরিদের গানে মৃত্যুর কথা এতবার আছে, এত বিচিত্র ও গভীরভাবে আছে যে, তা কিছুতেই চোখ এড়িয়ে যাবে না। মরণকে খুব আদরের সঙ্গে সম্বোধন করেন ফরিদ। তার অপেক্ষায় থাকেন। কেননা মরণ যে বিবাহ। মরণেই প্রাপ্তি। ভয় নয়, সুতীব্র কামনায় মরণ এসেছে তাঁর কবিতায়। বারংবার। ওপর থেকে দেখলে মনে করতে ইচ্ছে হবে হয়তো, এ কি আমাদের রবীন্দ্রনাথের প্রিয় গানের ভেতর যেমন কাতরতা ছিল, তেমন কিছু? ওই যে, ‘মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান?’ যেখানে মরণকে প্রথমে সম্বোধন করা হল বটে, কিন্তু তার পরেই মরণ ছেড়ে শ্যামের রূপ আর গুণের কথায় ভরে উঠল কবিতা— বলা হল, মৃত্যু নামক অমৃত দান করে তোমার ‘তাপবিমোচন করুণ’ কোল। তোমার অভিসারে আমি যাবই, ভয় করবে ঠিকই, কিন্তু থোড়াই কেয়ার করি তাতে, কেননা আমি জানি, সমস্ত ভয়-বাধা নিজেরাই অভয়-মূর্তি ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। ভাল করে খেয়াল করলে দেখা যাবে, ঠিক এক জিনিস নয়— মরণ, প্রেম এবং ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথের গানে এক পঙ্ক্তিতে এসে দাড়িয়েছে। ফরিদের গানে বধূ হিসেবে মরণের সঙ্গে যখন চলে যাবে ‘আমি’— তখন পড়ে থাকা দেহটির একটু বিষণ্ণতাও আছে। একটু পরেই আমরা সে-গানের তরজমা দেখব, কিন্তু তার আগে, সুফি সন্তদের দরগা-মাজারের একটি পরিচিত অনুষ্ঠান উর্স্ নিয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

উর্স্ হল এক বার্ষিক স্মরণোৎসব। বিভিন্ন সন্ত-পির-সাধকের মৃত্যুর দিনটি স্মরণ করার জন্য আয়োজিত অনুষ্ঠান। উর্স্ পালিত হয় আমাদের এই উপমহাদেশের নানা জায়গায়। বাংলার নানা প্রান্তেও প্রতি বছর আয়োজিত হয় উর্স্— বহু মাজার সংলগ্ন স্থানে, বহু দরগায়। একদিকে যেমন এই উৎসব বেদনার— কেননা তা মৃত্যুকে স্মরণ করে, তেমনই আবার খুবই আশ্চর্যের কথা, উর্স্ এক হিসেবে আনন্দেরও বটে। এর অর্থ হল বিবাহ। মিলন। কার সঙ্গে কার মিলন? প্রেমাস্পদর সঙ্গে প্রেমিকের। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর বান্দার। অন্বেষণ যখন অন্বিষ্টে গিয়ে পৌঁছয়, তখন কল্পনা করা হয় একটি বিবাহের রূপক। সেই বিবাহের, সেই মিলনের আবশ্যিক শর্ত হল মরণ।

এইখানে ‘বান্দা’ শব্দটি নিয়েও একটু কথা বলা যাক, একটু মজা আছে এর মধ্যে। আমাদের পরিচিত শব্দ বাঁদী— সকলেই জানি, এটি দাসী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এরই পুরুষ চেহারা হল বান্দা। মানে দাস। ঈশ্বর হলেন প্রভু ও মালিক, আর বিশ্বাসী ও নিবেদনে মত্ত মানুষ তাঁর দাস। বৈষ্ণব ভক্তিসাহিত্যে দাস্যরতি যেমন কৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তের মধ্যে সম্পর্কের একটি স্তর, যা আসলে দাস-প্রভুর আদলে কল্পিত হয়েছে, এও কতকটা তেমন। পরে অবশ্য বান্দা শব্দটি ওই বিশেষ সম্পর্কের ইশারা ছেড়ে অর্থ প্রসারের কৌশলে যে-কোনও মানুষকে বোঝাতেই ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। ভক্ত বিশ্বাসী মনে করেন, সকলেই তাঁর দাস, সকলেই তাঁর বান্দা। এমনকী, আরও এক ধাপ এগিয়ে একে অপরকেও অনেক সময় ‘বান্দা’ হিসেবে চিহ্নিত করতে দেখা যাবে। আমি ঈশ্বরকে স্বীকার না করলেও একজন বিশ্বাসীর দৃষ্টিতে আমিও ঈশ্বরের বান্দা-ই— তিনি মনে করেন, তাঁর সঙ্গে আমার তফাত কেবল এই যে, তিনি সে-কথা জানেন, আর আমি নাদান, আমি সে-কথা জানি না।

সুফি সাধকরা অনেক সময়ে সরাসরি প্রেমে থাকেন না, প্রেমের বাসনাই তাঁরা আসলে চান। ভালবাসায় নয়, ভালবাসবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়। ওই বাসনাতেই তাঁদের তীব্র সুখানুভূতি— এক্স্ট্যাসি। ফলে অস্থিরতাই তাঁদের কাম্য অনেক সময়ে— অস্থিরতা ছেড়ে মিলনের প্রশান্ত স্তব্ধতায় যেতে মন সরে না। ফরিদের বন্ধু এবং শিষ্য নিজামুদ্দিন বলেছেন, একদিন অজোধানে থাকার সময়ে তিনি ফরিদকে মত্ত অবস্থায় নৃত্যরত দেখেন— ফরিদ গাইছিলেন অদ্ভুত কয়েক পঙ্ক্তি। তরজমা করলে খানিক এইরকম হবে—

তোমায় চেয়ে-চেয়েই যেন বাঁচি,

সতত সেই চাওয়ার মধ্যে যেন জীবন কাটে,

তোমার পায়ের তলায় যেন থাকি ধুলোর মতো।

দুই জগতের সমস্ত ত্যাগ করে

তোমায় শুধু চাই;

মরি তোমায় চেয়ে, আমি

কেবল তোমার বাসনাতেই বাঁচি।

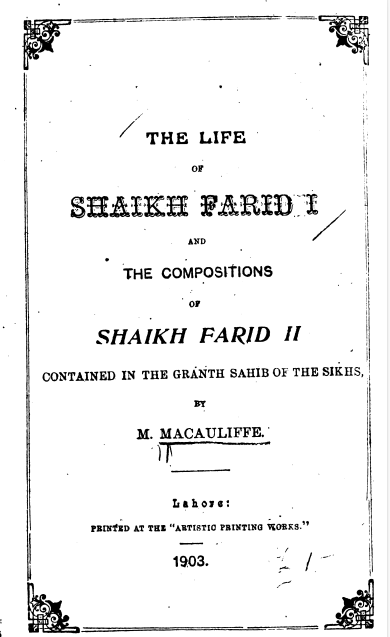

এ-গানের উল্লেখ পেয়েছি ১৯০৩ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত ম্যাকলিফ-এর বইতে। The Life of Shaikh Farid নামক সে-বইটিতেই সম্ভবত বাবা ফরিদের জীবনকথা প্রথমবার ফরিদের ভাষার বাইরে এল। ফরিদের প্রায় সমস্ত কবিতার ইংরেজি অনুবাদও ছিল সেখানে। এর আগে অবশ্য উনিশ শতকের শেষ দিকে, ১৮৭৭ সালে আর্নেস্ট ট্রাম্প শিখ ধর্মগ্রন্থ শ্রীগুরু গ্রন্থসাহিব যখন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, তার অংশ হিসেবে ফরিদের বাণীও অনূদিত হয়। কিন্তু একক ভাবে ফরিদের কাব্য বিষয়ে বাইরের মানুষের কাছেও একটি আগ্রহ তৈরি হয় ম্যাকলিফ-এর বইয়ের সুবাদেই। ম্যাকলিফের অনুবাদটি এইখানে রাখি—

I wish always to live in longing for You.

May I become dust, dwelling under your Feet.

My goal freed of both worlds is only You.

I die for you, just as I live for You.

ফরিদের মৃত্যুর পর নিজামুদ্দিন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি ফারসি ব্যয়ত বা দ্বিপদী রচনা করেছিলেন। চমৎকার সেই শ্লোকটি এখানে উল্লেখ করি—

পির-ই মন পিরেস্ত মওলানা ফরিদ

হাম্চু ও দর সিহর মওলা না ফরিদ

‘মওলানা’ হল শিক্ষক। আর ‘মওলা’হচ্ছে রক্ষাকর্তা, প্রভু। অর্থাৎ, আল্লাহ্। এর আরেকটি অর্থ হচ্ছে বন্ধু। ফারসি শ্লোকটিতে মওলানা এবং মওলা না— এই দুই শব্দে যে মজা করা হয়েছে তা বাংলায় ধরা যাবে না। আমরা এর বাংলা তর্জমা করেছি এইভাবে— শুদ্ধচিত্ত মওলানা ফরিদ আমার পির। সেই ফরিদের মতো আর কাউকে গড়েননি মওলা (আল্লাহ্) আমার। মওলা শব্দটি একদিকে প্রভু আর এক দিকে বন্ধুর ইশারা ছড়িয়ে দেয়—

মওলানা ফরিদ পির আমার।

তাঁর মতো আর কাউকে বানায়নি মওলা আমার।

প্রতিটি ভাষারই কিছু শব্দে মনে হয়, লেগে থাকে কিছুটা কুহক। একাধিক চোরাটান শব্দকে ছুঁয়ে থাকে আলতো। যেমন বাংলার শব্দ ‘চাওয়া’। একই শব্দে দুটি সম্ভাবনা— একটি আকাঙ্ক্ষা আর অন্যটি দর্শন, দেখা। সব দেখাতেই নয় ঠিকই, কিন্তু অনেক দেখার ভিতরে একটুখানি চাওয়া মিশে থাকে। এইখানে ঝপ করে মনে পড়ে যাবে, উর্দুতে এবং হিন্দিতেও, চাওয়ার খুব কাছের শব্দ চাহত্— ভালবাসা।

এই যে আমি চাইছি তোমাকে ঈশ্বর, এইটুকুই শুধু আমি চাই। ‘তোমাকে পেতে চাই’— এ তো অনেকেই বলে। কিন্তু এ বড় কড়া কথা, আস্পদ্ধার কথা। তোমার জন্য আমার চাওয়া যেন কখনও না ফুরোয়। এই চেয়ে-থাকাটি বড় সুখের, বড় মধুর। এই চেয়ে থাকাতেই আমি থাকি। আই ডিজায়ার, দেয়ারফোর আই একজিস্ট। এতেই আমি টের পাই আমি আছি। বিরহেই আমি রই। আমার রওয়া-কে বিশিষ্ট করে বি-রহ। বিরহে আমি বুঝি, আমার এজেন্সি নিয়ে, ইচ্ছা নিয়ে, সক্ষমতা নিয়ে আমি আছি— তোমাকে চাওয়ার ইচ্ছা, তোমাকে চাওয়ার সক্ষমতা। তুমিই এই সক্ষমতা দিয়েছ আমাকে। কিংবা কে জানে, এ আসলে আমারই সক্ষমতা— আমিই গড়েছি তোমাকে, আর তারপর তোমাকে দিয়ে গড়েছি নিজেকে। ‘তুমি’ আসলে আমার নিজেকে গড়ার ছল। তুমি আসলে নেই, আমি-র বেদনা-লাঘবে, কিংবা তাকে প্রসারিত করার স্বার্থে তুমি কেবল রচনা করে চলি।

আমার এই গভীর যাতনা, এই ব্যথা-বিপর্যয়— এসবের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যদি মনে করি, কেউ তো দেখছে নিশ্চয়, আমি ছাড়া অন্য কেউ, তা না হলে আমার এই এতখানি সহন, এত বিপর্যয়, ধ্বংস— এর কোনও সাক্ষী নেই? এর জন্য গোটা পৃথিবীতে কোথাও কেউ কণামাত্র পীড়িত হল না? এত ব্যথা ব্যর্থ হয়ে গেল? আদত ব্যথার চেয়ে এই বেদনা কম নয়। কেউ যদি যাতনা শোনার জন্য না থাকে নিকটে, সে বড় যাতনার ক্ষণ। ফলে আমি সাধ্যমতো কল্পনা করি, কেউ নিশ্চয় দেখলেন, কোথাও কোনও হৃদ্স্পন্দন থম্কে গেল মুহূর্তেক, পুনরায় চলতে শুরু করল তারপর। ওই এক-আধখানি থমকে যাওয়া পলে আমি নামিয়ে রাখি দীর্ঘ নিঃশ্বাস। ওইটি আমার বিরাম-স্থান। ওইটুকুর ভরসায় আমি ফের সইতে পারি আরও দু-এক ক্রোশ পীড়ন। ওইখানে আমি স্থাপন করি তোমাকে, ঈশ্বর। আমার সত্য সন্ধান ওইখানে ঈষৎ জিরিয়ে নেয়। আমি জানি, কেউ কেউ ভাবেন, এতে আমি ঠকাই নিজেকে। কিন্তু এই প্রবঞ্চনার বদলে আমার সহনশক্তি বাড়ে। তা নইলে যে এ বিশ্বের এত নিষ্ঠুরতা সইতে কষ্ট হয়। আবার তারই ফাঁকে নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মাঝে মাঝে, এ অসত্য, বানোয়াট, এ কেবল নিজেরই প্রসারণ।

৪

এসব কথা এখন থাক, উঠে পড়ো ফরিদ, বেরিয়ে পড়ো রাস্তায়, দুনিয়া তোমাকে ডাকছে… নুসরত্ ফতে আলি খান কাওয়ালির ঢঙে একের পর এক দোহা জুড়ে জুড়ে গাইছেন বাবা ফরিদ শকরগঞ্জ-এর গান, ‘উঠ্ ফরিদা সুত্তেয়া, দুনিয়া দেখন যা…’

ক

উঠ্ ফরিদা সুত্তেয়া ঝাড়ু দে মস্ঈত্—

তু সুত্তা রব্ জগ্দা তেরি দাডে নাল পরিত

তুরিয়া তুরিয়া যা ফরিদা, তুরিয়া তুরিয়া যা…

শুয়ে কেন আছ,/ ও ফরিদ ওঠো/ এইবার—

মসজিদে ঝাড়ু দাও তুমি, চলো এখুনি,

তুমি ঘুমচ্ছ, ওদিকে তোমার ঈশ্বর

জেগে রয়েছেন, যাও দ্রুত যাও, জলদি…

ফরিদের অনেকগুলি শ্লোকে এইরকম অপেক্ষমান ঈশ্বরের কথা আছে। তুমি তাঁর কথা ভুলে আছ বুঝি? তিনি কিন্তু তোমাকে মনে রেখেছেন সর্বদা। যেন প্রেমিক তিনি, ত্বরিত তুমি চলো তাঁর কাছে। কিন্তু খেয়াল করব, মসজিদে ঝাড়ু দেওয়ার কথাও রয়েছে একই সঙ্গে, প্রার্থনার সকল সময় তুচ্ছ নয় এইখানে, বরং জরুরি। বাবা ফরিদ কোনওভাবেই মনসুর হাল্লাজ গোত্রের সুফি নন, খোদার মিলিত অবস্থার বিহ্বলতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে না, হাল্লাজের মতো তিনি বলবেন না, আমিই সত্য। বরং তাঁকে সর্বদা পীড়া দেয়, সুখও দেয় এই ভাবনা— তিনি বিরহিত, তিনি চলেছেন মিলনের দিকে।

খ

বির্হা বির্হা আখিয়ে বির্হা তু সুলতান

জিস্ তন্ বির্হা না উপ্জে সো তন্ জাঁ মসান।

দু’টি পৃথক তরজমা পেশ করি— প্রথমটি ছয় মাত্রা সরলবৃত্ত (কলাবৃত্ত) আর দ্বিতীয়টি সামান্য ছাড়প্রাপ্ত, চার মাত্রার মিশ্রবৃত্ত— আগে যাকে অক্ষরবৃত্ত বলা হত।

বিরহ বিরহ/ লোকে বলে কত, / হে বিরহ তুমি/ অধিরাজ

যে-দেহে কখনও বিরহ ফলেনি, সে-দেহ শ্মশান আসলে।

বিরহে বিরহে বলে লোক,

হে বিরহ, তুমিই তো রাজা।

যে কখনও পায়নি হৃদয়ে সেই ব্যথা,

জীবন শ্মশান তার বিরহ ব্যতীত।

এখানে অনুবাদ নিয়ে সামান্য কয়েকটি কথা বলি। ‘আখিয়ে’ হল আখ্যাত, কথিত; যা বলা হয়। ‘আখ্যান’ আমাদের চেনা শব্দ, সেই সূত্রে বোঝা কঠিন নয়। আর ‘উপ্জে’ শব্দটি জড়িয়ে আছে শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে। সাধারণ অর্থ ফলন, শস্য-জন্ম। প্রসারিত অর্থে বোঝায় সৃষ্টি করা, ফলন্ত করে তোলা। সংস্কৃত উৎপদ্য থেকে প্রাকৃত উপ্পজ্জ পেরিয়ে এসেছে উপজ। হিন্দি, মৈথিলি, গুজরাটি, মরাঠিতে বেশ চলে। পুরনো বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়েছে বহুবার। বিদ্যাপতির পদে পাব, ‘হাস গোপত ভেল উপজল লাজ’, আবার কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, ‘লাঙ্গলে উপজিল কন্যা’, ভারতচন্দ্র লিখেছেন, ‘ব্যসদেবে উপজিল ক্রোধ’। এমন অনেক নমুনা পাওয়া যাবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ কিংবা গোলাম মুরশিদ ও তাঁর সহযোগীদের বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধানে। এই হিসেবে উপরের পঙ্ক্তিদুটির অর্থ অনুসন্ধান করা যেতে পারে। গজ়লের এক পুরনো রেওয়াজ, মির্জা গালিবের অসামান্য শেরগুলি খেয়াল করলে সেখানেও এই পদ্ধতি নজরে পড়বে, প্রথম

পঙ্ক্তিতে একটি চমকদার ঘোষণার পরে দ্বিতীয় চরণে তার একটি ব্যাখ্যা, কখনও একটি প্রতিতুলনা, একটি বিস্তৃত উপমান সাজিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম চরণের বিস্ময় নিমজ্জিত হয় পরের পঙ্ক্তির চমকের মধ্যে। এখানেও প্রথম চরণে আভাসিত হয়েছে, লোকে এত তোমার (বিরহ-ব্যথার) কথা বলে, কিন্তু সেইটেই তোমার পরিচয় নয়, তুমি আসলে মহারাজ। এমন অপ্রচল সিদ্ধান্তের কারণটি বলা হয়েছে পরের পঙ্ক্তিতে— যে-শরীর বিরহ জন্ম দেয় না, সে তো শরীরই নয়। দেহ-বোধ যদি বিরহবোধ ফলিয়ে তুলতে না পারে, তবে সেই ‘থাকা’, সেই দেহবোধ আসলে শূন্য— শুধু শূন্য নয়, তা মৃত্যুর ইঙ্গিতবাহী। বিরহবোধ দেহবোধের জাতক। বিরহ কেবল প্রিয়জনের জন্য বেদনার দ্যোতক নয়, তা একপ্রকার অর্জন। এ যদি না পাই, তো দেহই ব্যর্থ।

বিরহ নিয়ে এত কথা হচ্ছে যখন, স্মরণ করি আমাদের দেশের বেশ প্রাচীন এক শোলোক। ধর্মকীর্তির নামে প্রচলিত এই লেখা পাওয়া যাবে সদুক্তিকর্ণামৃত-তে। অবশ্য কবির নাম ছাড়াই রূপ গোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীর মধ্যেও আছে এই চূর্ণ কবিতা। বিরহ আর মিলনের মধ্যে বিরহকে শ্রেয় বলার রেওয়াজ বেশ পুরনো—

সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমপি বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।

সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।।

শব্দ ধরে ধরে অর্থ লিখলে এইরকম হবে কতকটা–

সঙ্গম আর বিরহের বিকল্পে— (তুলনায়) বিরহই শ্রেষ্ঠ (বরম্), সঙ্গম (তার কাছে) কিছুই না। (কারণ) মিলনে সে একা (আমার কাছে) থাকে, (অন্যদিকে) ত্রিভুবনও তন্ময় (তাতেই পরিপূর্ণ) হয়ে থাকে বিরহে।

আর তরজমায় এইরকম—

কাকে বেছে নেবে তুমি মিলন আর বিরহের মাঝে?

বিরহ, বিরহ ভাল মিলনের চেয়ে,

মিলনে কেবল তাঁকে এক স্থানে পাই,

বিরহে ত্রি-ভুবনেই একাকার ও তন্ময় তিনি।

গ

ফরিদা, খাআলক খলক মে, খলক বসে রব্ মাহি

মন্দা কিস্ নো আখিয়াই, জিস্ বিন্ কোয়ি নহি….

‘খাআলক’ হচ্ছে যিনি ‘খল্ক’ অর্থাৎ এই পৃথিবীর রচয়িতা। অর্থাৎ, ঈশ্বর বা স্রষ্টা। উর্দু, হিন্দি, পঞ্জাবি ভাষায় খালেক/খালিক খুব অপরিচিত নয়। এর উৎস আরবি। অন্যদিকে ‘খল্ক’ সমগ্র মানবজগৎ, পৃথিবী কিংবা এক কথায় সৃষ্টিকে বোঝায়। এখানে ‘খাআলক’এবং ‘খল্ক’এক সঙ্গে, পাশাপাশি রাখার তাৎপর্য হচ্ছে, ধারণাদুটির পারস্পরিক নির্ভরতা। স্রষ্টা এবং সৃষ্টি— একে অপরের ওপর ভর দিয়ে আছে। অন্যদিকে ‘রব’ শব্দের অর্থও আমরা জানি,আল্লাহ্, ঈশ্বর। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রভু কিংবা মালিক, রক্ষাকর্তা, পালক হিসেবে ঈশ্বরের ভূমিকাটিই বুঝতে হবে। এরও উৎস আরবি। এমনকি হিব্রুতে এর একটু পরিবর্তিত অর্থ আছে—মহান, প্রচুর ইত্যাদি। হিব্রু ‘রাব্বাই’ শব্দটিও সম্ভবত এসেছে এখান থেকে। কয়েক বছর আগে বেশ পরিচিত হিন্দি ছবি ‘রব্ নে বনা দি জোড়ি’-র সূত্রে মনে পড়বে হিন্দি শব্দভাণ্ডারে অনেকদিন ধরেই রয়েছে এই শব্দ।

এইবার শব্দার্থ পেরিয়ে একটু এগোলে আমাদের এই দ্বিপদীর মজাটি টের পাওয়া যাবে। ফরিদ বলছেন, স্রষ্টা এবং সৃষ্টি যেমন মিলেমিশে আছে, তেমনি রবের মধ্যেই আছে খলক। এই দুইয়ের মধ্যে বেছে নিতে হলে মন্দ বলি কাকে? তিনি ছাড়া কিছুই যে নেই…। ছয় মাত্রায় পড়ব—

জগতের মাঝে মিশে রয়েছেন জগৎ-স্রষ্টা ঈশ্বর,

জগৎটি দেখি আসীন রয়েছে আমার রবের মধ্যে,

কাকে আমি বলি মন্দ,

তিনি ছাড়া আর কিছুই তো নেই, সবই তিনি, সব তিনি…

আমার এই গভীর যাতনা, এই ব্যথা-বিপর্যয়— এসবের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে যদি মনে করি, কেউ তো দেখছে নিশ্চয়, আমি ছাড়া অন্য কেউ, তা না হলে আমার এই এতখানি সহন, এত বিপর্যয়, ধ্বংস— এর কোনও সাক্ষী নেই? এর জন্য গোটা পৃথিবীতে কোথাও কেউ কণামাত্র পীড়িত হল না? এত ব্যথা ব্যর্থ হয়ে গেল? আদত ব্যথার চেয়ে এই বেদনা কম নয়। কেউ যদি যাতনা শোনার জন্য না থাকে নিকটে, সে বড় যাতনার ক্ষণ। ফলে আমি সাধ্যমতো কল্পনা করি, কেউ নিশ্চয় দেখলেন, কোথাও কোনও হৃদ্স্পন্দন থম্কে গেল মুহূর্তেক, পুনরায় চলতে শুরু

করল তারপর।

ফরিদ নিশ্চয় এই গান লেখার সময়ে ভাবেননি, কিন্তু আজ একটি মজার প্রসঙ্গ তাঁরই গানের সূত্রে আমাদের মনে আসতে পারে। গভীর ভক্ত কিংবা নিঃস্বার্থ বান্দার বিশ্বাস অনুযায়ীই শুধু নয়। এমনকী, অধার্মিকের চোখ দিয়ে দেখলেও বোঝা যায়, স্রষ্টার ধারণাটিই দাঁড়িয়ে আছে সৃষ্টির ওপর ঠেস দিয়ে। সৃষ্টি আছে বলেই, তা দেখতে, বুঝতে পারছি বলেই স্রষ্টার দিকে নজর যাচ্ছে। এই ঘুরতি পথে, সৃষ্টির ওপরেই স্রষ্টার নির্ভরতা। এমনকী, ‘রব’ শব্দটিও দাঁড়িয়ে আছে বান্দার ওপর ভর দিয়ে। কেননা, রক্ষা কিংবা পালন করার জন্য আমাকে তোমার দরকার ঈশ্বর। আমি আছি বলেই, আমি নিজেকে বান্দা বিবেচনা করি বলেই, তোমার প্রভুত্ব মেনে নিই বলেই না তুমি মালিক আমার! আমাকে রক্ষা না করলে তোমার রক্ষাকর্তা পরিচয়টি আসবে কী করে? কাউকেই যদি রক্ষা কিংবা পালন করতে না হয়, তবে কীভাবে তোমায় বলা হবে ‘রব’? বিশ্বাসীর মনে এই প্রশ্ন উঠবে না ঠিকই, তিনি হয়তো একটু বিস্মিত ও ব্যথিতই হবেন এই বেয়াদবিতে, কিন্তু তাঁর কাছে মার্জনা চেয়ে বলি, ঔদ্ধত্য নয়, এতে বরং স্রষ্টা ও সৃষ্টির এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথাই ফোটে। তুমি যে ‘রহমান্ উর্ রহিম’, তুমি যে পরম করুণাময় তা প্রতিষ্ঠা পায় কেবল আমার জন্য রহ্ম এবং করুণা বর্ষিত হলে তবেই। তোমার মহত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আমার ক্ষুদ্রত্ব যে জরুরি।

ঘ

গুরু গ্রন্থসাহিব-এর অন্তর্গত ‘সালোক শেখ ফরিদ কে’ শীর্ষক অধ্যায়টির একেবারে গোড়ার দিকেই রয়েছে নিম্নোক্ত পঙ্ক্তিগুলি। পড়ে মনে হয়, এটি কি মৃত্যুর গান? না কি জীবনের? কেন গোড়ার দিকেই থাকবে মৃত্যুর কথা? এ-প্রশ্নের সরাসরি উত্তর পাওয়া মুশকিল। কিন্তু অনুমান করা যায়, এই গানে ফরিদ যে-মৃত্যুর কথা লিখেছেন তা আহ্লাদের জিনিস। তার জন্য কান পেতে রইতে হয়। তা মিলনদিনের মতো সুন্দর। তাতে মৃত্যু বরবেশী, বক্তা নববিবাহিত বধূটি। দেখুন সে-কথন—

পূর্বনির্ধারিত এই দিন, আহা,

বধূকে যেতেই হবে আজ।

শুনেছ কেবল আগে তার কথা,

এই বার দেখা দেবে মালাকুল মউত্, ও যে দূত মরণের;

শুষে নেবে প্রাণবায়ু, ভেঙে যাবে মজ্জা হাড় এক আঘাতেই,

এসবই তো স্থির হয়ে আছে কবে থেকে, তুমি জান—

বর-বেশে মরণের আগমন। বধূ প্রাণবায়ু,

চলে যাবে বিবাহিত। শরীর তোমার

নিজ হাতে বধূকে বিদায় দিয়ে হায়

কার কাঁধে মাথা রেখে লুকোবে ক্রন্দন?

কেশাগ্রের মতো সূক্ষ্ম ধারালো সাঁকোর পথ পার হয়ে তবে

যেতে হয় ওই পারে, শোনোনি কি এই কথা তুমি,

হুঁশিয়ার থেকো হে ফরিদ, যেন কোলাহলে হৃদয় না টলে,

আহ্বান আসে যদি, যেন ভুল না হয় তখন…

দু’টি কথা উল্লেখ করে নিই। এক, ‘মালাকুল মউত’ ইসলামি ধর্মতত্ত্ব মোতাবেক মৃত্যুর দূত বা ফরিশ্তা— যিনি মানুষের মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে যান আল্লাহ্র কাছে। প্রচলিত কথায় এই ফরিশ্তা আজ়রাইল নামে পরিচিত ঠিকই। কিন্তু অনেক গবেষক খেয়াল করিয়ে দেন, কোরআনে আজ়রাইল নামক কোনও দূতের উল্লেখ নেই। অনেকের মতে ওটি ইহুদি কিংবা খ্রিস্টান পরম্পরা থেকে এসেছে হয়তো। তবে এই তর্কে না ঢুকেও দেখা যাবে, কোরআনের অধ্যায় ৩২-এর ১১ নম্বর শ্লোকে (সুরা সজ়দাহ্, আয়াত ১১) রয়েছে, ‘মালাকু আল মউতি’— মৃত্যুর দূতকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সে তোমাদের নিয়ে যাবে তোমাদের প্রভুর (রবের) কাছে। বান্দাকে প্রভুর নিকটবর্তী করার দায়িত্ব যার ওপরে আছে সে কী করে ভয়ানক হবে? ফরিদের কাছে তাই সে যমদূত নয়। সে প্রিয়-সম্মিলনের মাধ্যম। তাকে ‘মালাকু’ বলেছেন ফরিদ। কিন্তু তার সঙ্গে প্রাণ চলে যাওয়ার পরে একা শরীরেরও থাকবে বিষণ্ণতা— এই অংশটুকু কোরআনে অনুপস্থিত, এইটে ফরিদের নিজের কল্পনা— প্রাণ বিদায়ের পর দেহ নিজেরই কাঁধে মাথা রেখে কান্না লুকোচ্ছে— একদিকে মিলনের জন্য উন্মুখ আত্মার ঊর্ধ্বগমন, আর অন্যদিকে দেহের ক্রন্দন-দৃশ্য বাবা ফরিদকে সাধকের পাশপাশি কবি করে তুলেছে। এর পর মূল রচনায় আছে সিরাত্-এর কথা— আবারও ইসলামি বিশ্বাসে তরবারি-সদৃশ এক ক্ষুরধার পথ পার হয়ে যাওয়া, আমাদের তরজমায় সে পথের সূক্ষ্মতা বোঝাতে ‘কেশাগ্র’ ব্যবহার করেছি। আর একটি ছোটো স্বাধীনতা নিয়েছি এখানে, তার জন্য মার্জনা চেয়ে রাখি— মূল লেখার ভাবসূত্রে আছে, কিন্তু উচ্চারিত হয়নি এমন একটি বাক্যাংশ আমরা জুড়েছি এখানে— ‘যেন কোলাহলে না টলে হৃদয়’— এইটি মূলে নেই। সেখানে আভাসিত হয়েছিল কেবল সতর্ক থাকার কথা, যেন ডাক শুনতে ভুল না হয়ে যায়, সেই কথা। দু’টি ইংরেজি তর্জমা এখানে সাজিয়ে দিচ্ছি তুলনা করার জন্য, দু’টিই করেছেন পঞ্জাবি ভাষায় দুই সুপণ্ডিত মানুষ, বাবা ফরিদের কাজ নিয়ে যাঁদের একাধিক বই কিংবা লেখা আছে।

১

The Purasilat is narrower than a hair; with your ears, haven’t

you heard ! hey?

O Fareed, the warning calls are being given; don’t let

yourself be robbed away. (অনুবাদ— গুর্দীপ সিং)

২

On the other side of Death is the bridge, narrower than hair’s breadth, over the chasm of hell, full with deafening cries,

Listen Farid, Terrible will be hubbub there— let not thyself be robbed through thoughtlessness. (অনুবাদ— গুর্বচন সিং তালিব)

গুর্বচন সিং তালিব খুবই মান্য ফরিদ বিশেষজ্ঞ। ‘ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট’ বাবা ফরিদের যে চমৎকার জীবনী এবং কবিতা সংকলন প্রকাশ করেছিলেন ইংরেজিতে, তালিব তার লেখক-অনুবাদক। কিন্তু তবুও বিনীতভাবে বলব, ‘full with deafening cries’— ‘কান-ফাটানো আর্তনাদে পূর্ণ’ কিংবা ‘Terrible will be hubbub there’— ‘সেখানে থাকবে দারুণ হট্টগোল’— এই কথাগুলি ফরিদের মূল লেখায় নেই। কবির চোখ ও মন অনুসরণ করে এগুলি অনুবাদকের সংযোজন। কতকটা এই পথে হেঁটেই আমি জুড়েছি ‘যেন কোলাহলে না টলে হৃদয়’। বাচ্যে নেই ঠিকই, কিন্তু এই ভাব লেখাটির অন্তরে আছে বলেই মনে হয়।

আর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ না বাড়িয়ে, আগামী কিস্তিতে আমরা সরাসরি তরজমায় যাব। কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা মূল রচনাটিকে পাশে রাখব, কয়েকটি কথা বলব মৃদু উচ্চারণে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরাসরি তরজমাটিই কেবল থাকবে।