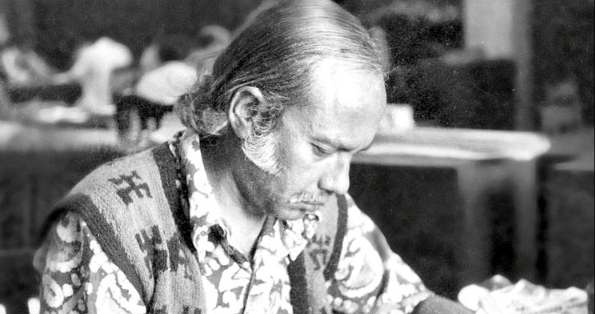

আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন ঝড় কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। হাওয়া কিছুটা উদাসীন। তবু যেখান দিয়ে যাচ্ছেন, সব কিছু তিনি উড়িয়ে-কুড়িয়ে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। আবার ফেলতে-ফেলতেও যাচ্ছেন। জড়ো করেননি। জমিয়ে রাখেননি। তখন জীবনসায়াহ্নে পৌঁছেছেন। জয় গোস্বামী একটি কবিতায় শক্তির সে-সময়টাকে স্থবির সিংহের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন।

‘শক্তি চট্টোপাধ্যায় আছেন?’ জিজ্ঞেস করেছিলাম স্বয়ং শক্তি চট্টোপাধ্যায়কেই। আমি তখন সবে মাধ্যমিক পাশ করেছি। মৃত কবিদের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও জীবিত কবিদের চিনিই না প্রায়। পড়িওনি খুব বেশি। কে যেন বুদ্ধি দিয়েছিল, সাহিত্য করতে হলে নিজেদের একটা পত্রিকা থাকা চাই। সুতরাং পত্রিকার জন্য কবিতাও চাই। নাম শুনেছিলাম শুধু কিন্তু শক্তি কত বড় কবি সেসব না জেনেই হাজির তাঁর বাড়ি। আমাকে দেখলেন কিছুক্ষণ, তারপর ‘দাঁড়াও, ডেকে দিচ্ছি’ এরকম একটা ভাব নিয়ে ভদ্রলোক ঘরের ভিতর ঢুকে গেলেন। মিনিট কয়েক পরে ফিরে এসে বললেন, ‘আমিই শক্তি চট্টোপাধ্যায়। ভিতরে এসো।’ ইনি শক্তি? ইনিই কবি! তাহলে প্রথমে বললেন না কেন! জানা হয়নি। বললেন, ‘কবিতা দেব কিন্তু কয়েকদিন সময় লাগবে। তুমি দিন কয়েক পরে এসো।’ দিন কয়েক পরে আমি আবার হাজির। বললেন, ‘বসো।’ তিনিও মুখোমুখি বসলেন। বললেন, ‘কবিতা কিছুই লিখতে পারিনি। তুমি আবার কয়েকদিন পরে এসো।’ এভাবে কতদিন গিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই। যেতাম। বসে থাকতাম। তারপর উঠে আসতাম। কথা প্রথম-প্রথম খুব কমই হত। কবিতা দিচ্ছেন না তবু কীরকম যেন একটা আকর্ষণ আমাকে তাঁর কাছে, তাঁর বাড়ি টেনে নিয়ে যেত।

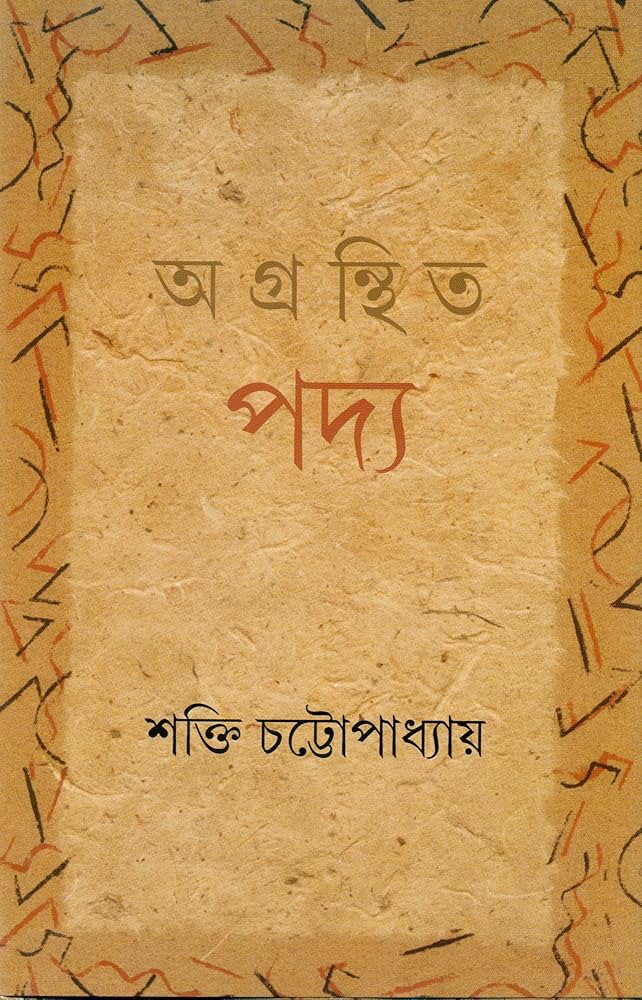

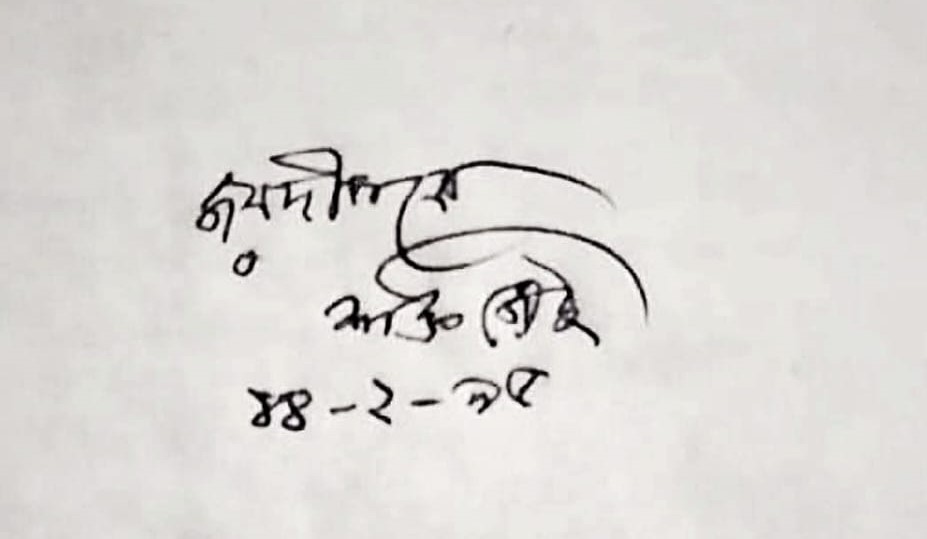

কবিতা পেলাম অনেকদিন পর। কবিতার প্রথম লাইন, ‘এই প্রৌঢ় বয়সে গান শুনে আক্রান্ত যৌবন’। তারপর আরও তিন-চারটে মাত্র লাইন। পরে এই কবিতা এবং আরও কিছু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ-বহির্ভূত লেখা, যা আমার কাছে ছিল, আমি সমীর সেনগুপ্তকে দিয়ে দিয়েছিলাম। যাই হোক, সেইদিন কবিতা পেয়ে, সম্ভবত অসম্ভব খুশিতে আচমকাই সব তালগোল পাকিয়ে গেল আমার। পাগল-পাগল অবস্থা। বললাম, ‘আমার পত্রিকার সম্পাদক তো স্বাভাবিকভাবেই আমি। আপনি সহ-সম্পাদক হবেন?’ শক্তি বিন্দুমাত্র না ভেবে বললেন, ‘বেশ।’ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এরকম অঘটন সম্ভবত ওই একবারই। এক মূর্খ বালক যেন ঈশ্বরকে বলল, ‘আমি যাচ্ছি, তুমি আমার অনুগামী হও, পেছন-পেছন এসো।’ তিনি এলেন। শক্তির দম্ভ, শক্তির তাণ্ডব নিয়ে অনেক গল্প আছে, সেসবের সাক্ষী হয়েছিলাম পরে সামান্যই কিন্তু অবাক করা এক সহজতাও লক্ষ করেছিলাম তাঁর চরিত্রে। শক্তি লিখেছিলেন,

‘খুব সহজেই আসতে পারো কাছে

ওই, যা কিছু বুকের ভিতর আলগা হয়ে আছে।

পাতার ফাঁকে উঠছে শামুক, শিকড় কাটে উই

আমার মতো একলা মানুষ দু’খান হয়ে শুই…’

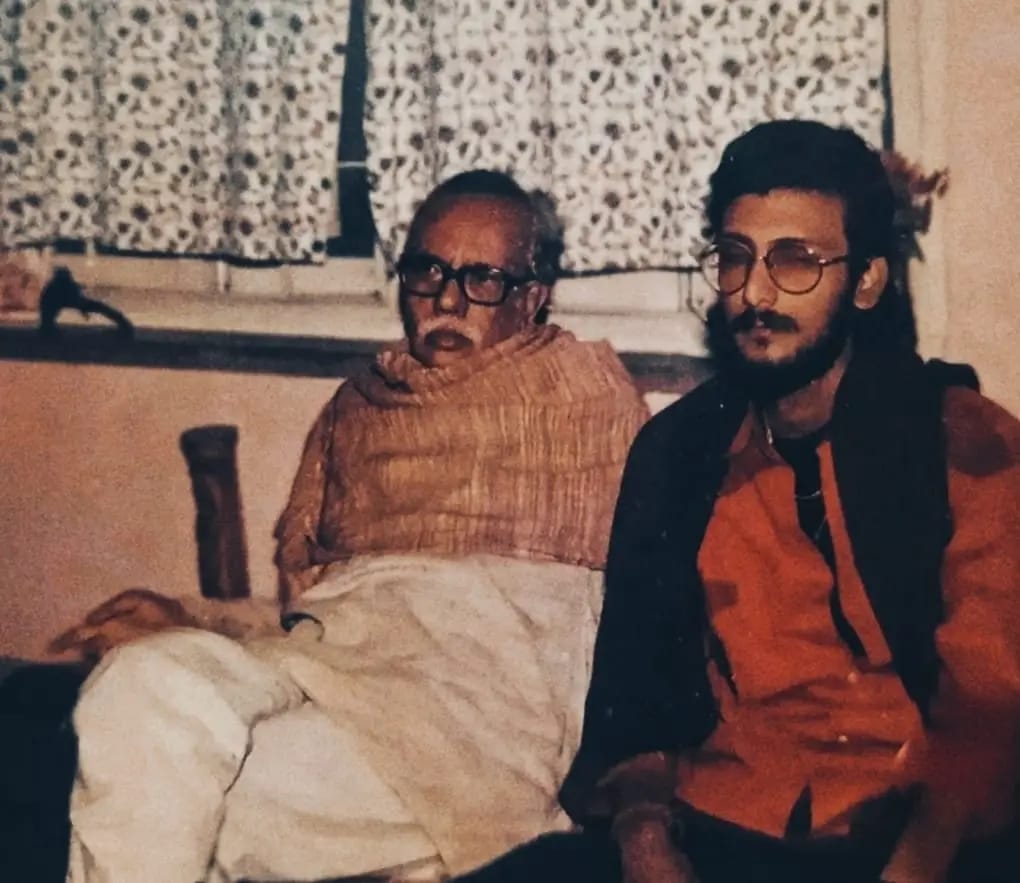

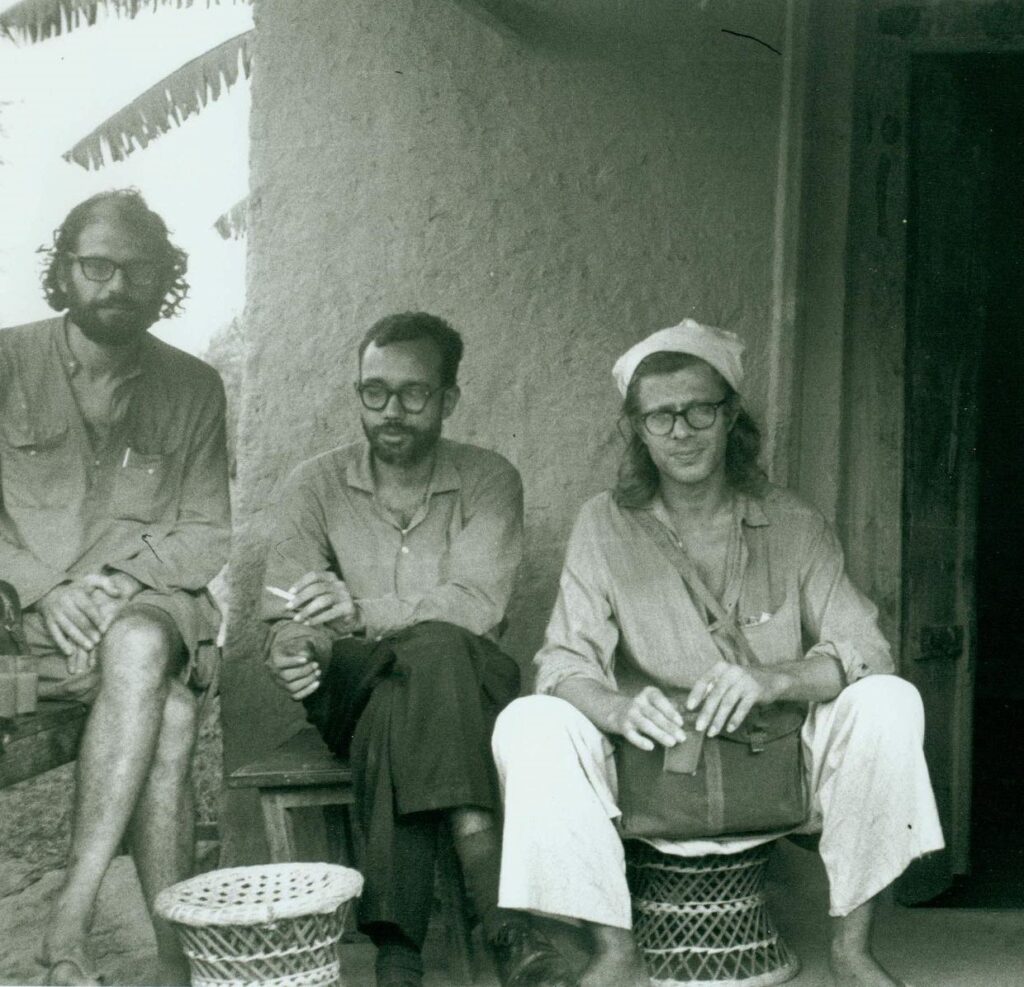

মনে-মনে তাহলে কি তিনি একলা ছিলেন! কেন দু’খান হয়ে শুলেন? নিজেকে নিজেই সাহচর্য দেবেন বলে! কিন্তু তাঁকে ঘিরে থাকার মানুষ তো কম ছিল না কোনওদিন। তাঁর বাড়িতেই আমার পরিচয় হয়েছিল কবি রাহুল পুরকায়স্থ আর প্রবীর ভৌমিকের সঙ্গে। নন্দী-ভৃঙ্গী। শক্তি বড় ভালবাসতেন এই দু’জনকে। আর আসতেন শক্তির প্রিয় সৌমিত্র মিত্র। শক্তি ভালবাসতেন না এমন মানুষও আসতেন অনেক। একবার এক তরুণ কবি এলেন। অল্প বয়সেই তাঁর অনেকগুলো কবিতার বই। সেসব মিলিত হয়ে তাঁর সমগ্র বেরিয়েছে। তিনি দিতে এসেছেন। একবার আড়চোখে দেখে সেই কবিকে বললেন, ‘ওটা ওই টেবিলেই রেখে দাও।’ কবি তাঁর সমগ্র রেখে চলে গেলেন। সেদিন অনেক রাত অবধি ছিলাম। তারপর যখন বাড়ি ফিরব, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘তুমি কি লেকের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরো? আজ একটু জল ঘেঁষে যেয়ো আর ওই কবিতা সমগ্র-টা যাওয়ার সময়ে জলে ফেলে দিয়ো।’ তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ‘ও কী লিখতে পারে সেই সম্পর্কে আমার ধারণা রয়েছে।’

একদিন কোনও ধারণা না নিয়েই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছে চলে গিয়েছিলাম। যা লিখতাম, সেই সময়ের ছাইপাঁশ তাঁকে নির্দ্বিধায় শোনাতাম। বাড়ির বাগানে বেড়াতাম। মাঝে মাঝে ঘুরতেও যেতাম বাড়ির বাইরে। একবার শান্তিনিকেতনেও গিয়েছিলাম। ভাস্কর চক্রবর্তীও ছিলেন সেই ট্রেনে। মনে আছে হোটেলে রুটি-তরকারি আর মদ খেতে-খেতে হঠাৎ আমাকে বললেন, ‘এসো, তোমাকে খাইয়ে দিই।’ যেন খালি গায়ে শ্মশানে বসেছেন বামাক্ষ্যাপা। যা খাচ্ছেন, তা এদিক-ওদিক দু’একজন ভক্তকেও খাইয়ে দিচ্ছেন মাঝেমধ্যে। উচ্ছিষ্ট প্রসাদ হয়ে উঠছে নিমেষের মধ্যে। আমার আর শাক্ত না হয়ে উপায় কী!

আমি তখন কবিতা কী, কবিতা কেমন, কবিতা কেন… প্রাণপণে বুঝে নিতে চাইছি। আমার কবিতার শব্দ কেটে অন্য শব্দ বসিয়ে দিচ্ছেন। মতামত দিচ্ছেন নিজের। প্রতিদিন নানান প্রশ্ন করি। তিনি যা লিখেছেন, তাই নিয়ে প্রশ্ন করি। তিনি যা লেখেননি তাই নিয়েও। ‘অনন্ত কুয়ার জলে চাঁদ পড়ে আছে’। তিনি লিখেছিলেন। এতকাল মাথা উঁচু করে যে-চাঁদ দেখে এসেছি, এইবার তাকে দেখছি মাথা নীচু করে। এতকাল উচ্চতা ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখেছিল যে-চাঁদকে, এখনও গভীরতা তাকে অস্পৃশ্যই রেখেছে। কিন্তু কুয়া কেন! কেন কুয়ো নয়? কী ক্ষতি হত যদি লিখতেন, ‘অনন্ত কুয়োর জলে চাঁদ পড়ে আছে’? শক্তি বললেন, ‘কুয়ো বললে জায়গাটা কেমন যেন ছোট হয়ে যায়, তাই না? কুয়া বললে জল থেকে জ্যোৎস্না উথলে ওঠে।’ আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এভাবেও ভাবা যায়! এভাবে ভাবেন কবি? তবে তাঁর কবিতা নিয়ে প্রশ্ন করলে অধিকাংশ সময়ে চুপ করেই থাকতেন অথবা বলতেন, ‘আমি কি অত বুঝে লিখেছি?’ তারপর হেসে উঠতেন দমকা হাওয়ার মতো।

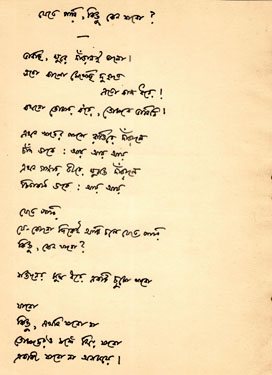

একবার রাহুল পুরকায়স্থ একটা কবিসম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে তাঁর বিখ্যাত সব কবিতা শক্তি পড়ে চলেছেন অনন্য ভঙ্গিতে। ‘যেতে পারি কিন্তু কেন যাব’, ‘অবনী বাড়ি আছ?’ ইত্যাদি-ইত্যাদি। সব শেষে হঠাৎ বললেন, ‘এবার একটা অসম্পূর্ণ পদ্য পড়ি।’

‘তিনি আমার স্বপ্নে কিছু কথা বলেন

তিনি আমার সঙ্গে শুধুই হেঁটে চলেন

তিনি আমার সমগ্রকে ভাঙতে দড়

তিনি আমার অকস্মাৎ ও পূর্বাপর

তিনি আমার অংশবিশেষ, কোলের ছেলে—

তোমরা তাঁকে তন্মুহূর্তে ফেলে এলে!’

চমকে উঠলাম। এর আগের যে-কবিতাগুলো তিনি পড়লেন, সেগুলো ততদিনে পড়ে ফেলেছি। কিন্তু এই কবিতাটি! কী অর্থ এর? কার কথা বলছেন কবি? কোন মুহূর্তে, কাকে ফেলে আসার বিস্ময়মিশ্রিত কষ্ট কবি উচ্চারণ করলেন? ফেরার পথে জিজ্ঞেস করলাম তাঁকে। তিনি তখন আকণ্ঠ পান করে আছেন। বললেন, ‘কী করে জানব তোমরা কাকে ফেলে এলে!’ জিজ্ঞেস করলাম, “কিন্তু এই ‘তিনি’ কে, যিনি সমগ্রকে ভাঙতে দড়?” শক্তি হাসলেন। আবার ওই দমকা হাওয়ার মতো হাসি। তারপর কিছুক্ষণ চুপ। তারপর বললেন, ‘তেমন স্পষ্ট অর্থ নেই কোনও।’ আমি বললাম, ‘কিন্তু অস্থির লাগছে। মনে হচ্ছে, কেন বুঝতে পারছি না সবটুকু!’ তিনি বললেন, “আমিও বুঝিনি। শুধু অই অস্থিরতাটুকুই এই পদ্যের ‘সব’।”

শক্তি বিশ্বাস করতেন, অস্থিরতা না থাকলে কবিতা লেখা যায় না। নিস্তরঙ্গ, স্থবির জীবন কবির জীবন নয়। কিন্তু আমি যে-সময়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে কাছে পেয়েছি, সেই সময়ের শক্তি অনেকটাই শান্ত হয়ে এসেছেন। অপরাহ্নের মায়াময় আলো এসে কপাল ছুঁয়েছে। শক্তি লিখছেন,

‘সকল প্রতাপ হলো প্রায় অবসিত…

জ্বালাহীন হৃদয়ের একান্ত নিভৃত

কিছু মায়া রয়ে গেলো দিনান্তের…’

শেষবারের মতো শক্তি শান্তিনিকেতন যাবেন ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে, তার আগের রাত্রি। শেষ করি সেই দিনটির কথা বলে। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘সাথে যাবে?’ তারপর আরও কাছে ডাকলেন। কপালে একটা ‘চুমো’ খেলেন। তারপর বললেন ‘বড় দীর্ঘ দিন দেখা হবে না তোমার সঙ্গে।’ শান্তিনিকেতন আমার যাওয়া হয়নি। আর কথাও হয়নি কোনওদিন। ‘বড় দীর্ঘ দিন’ শক্তির অসাক্ষাতে আরও বেশি মনে পড়ে তাঁকে…