২০০২ সালে ‘ভিজ্যুয়াল কালচার আর্ট এডুকেশন’ প্রবন্ধে, ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পি ডানক্যাম ঘোষণা করেছিলেন যে, অতীতের যে-কোনও সময়ের চেয়ে এই মুহূর্তে, আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অনেক বেশি ডুবে থাকি দৃশ্যের মধ্যে। মনে রাখতে হবে, ২০০২ সালে তখনও ইন্টারনেট এত সহজলভ্য হয়নি, ক্যামেরা হয়ে ওঠেনি সর্বক্ষণের সঙ্গী। ফলে এই যে সারা দিন চোখ আটকে থাকে ছোট-আয়তাকার পর্দায়, তখনও হয়তো তা ছিল কল্পবিজ্ঞানের আওতায়।

এখন এই ছবির জগৎ বা দৃশ্যমাধ্যম, শুধু আর আর্ট স্কুলে আটকে নেই ; ছবির বই বা মিউজিয়ামে, বরং নিত্য যোগাযোগের প্রায় সব মাধ্যমেই নানা ভাবে, নানা রূপে রয়ে গেছে। ওই একই প্রবন্ধে ডানক্যাম লিখছেন, এই দৃশ্যমাধ্যম কোনও কিছু ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে এক ধরনের স্বাধীনতা বা মুক্তির ডাক দেয়, জরুরি বিষয়গুলোর মধ্যে প্রবেশের অধিকার দেয়, এবং একইসঙ্গে আবার হতে পারে অগভীর, তাৎক্ষণিক, তীব্র আর ক্ষণস্থায়ী। দৃশ্য-সংস্কৃতির এই বদল অনেকাংশেই প্রভাব ফেলেছে গ্রাফিক নভেল, বইয়ের ডিজাইন এবং টেক্সটহীন বইয়ের ওপর।

আরও পড়ুন: স্মার্টফোনে অবিরাম স্ক্রোলিং-ই কি শিশুমনে অবসাদের কারণ? লিখছেন শঙ্খদীপ ভট্টাচার্য…

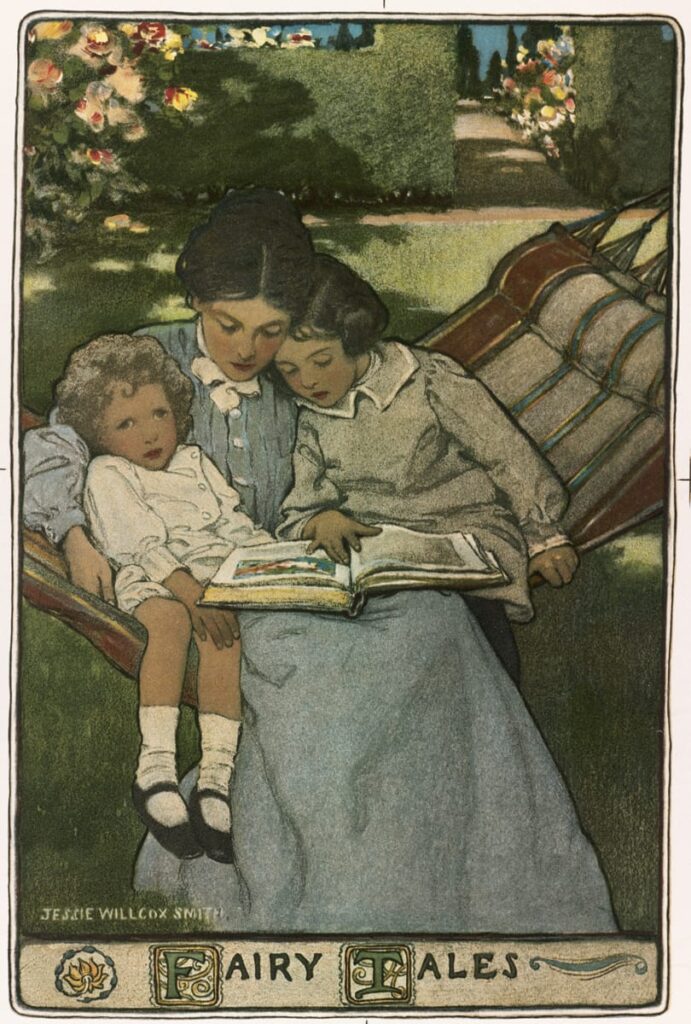

এই যে প্রবণতার কথাগুলো উঠে আসছে, তা কিন্তু অনেকটাই বয়স-নিরপেক্ষ। তবু আমরা যদি আজকের শিশুদের দিকে তাকাই, তাহলে অদ্ভুত এক জটিল প্রহেলিকার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। জন্মের কিছু পর থেকেই, মানবশিশু বড় হতে থাকে দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে, সঙ্গে থাকে নানারকম শব্দ বা আওয়াজ। এই দু’য়ের সমন্বয়ও সে করে ফেলে, অল্প সময়ের মধ্যেই। মোটামুটি দেড়-দুই বছরের মধ্যে সে গল্প শুনে বুঝতে পারে, উপলব্ধি করতে পারে, মজাও পেতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে, শিশুর সঙ্গে থাকতে হবে বয়স্ক কাউকে। এখন বহু ক্ষেত্রেই, পরিবার ছোট হয়ে আসার কারণে, কোনও শিশুকে এতটা সময় দিতে পারেন না অনেকেই। সেক্ষেত্রে, সহজ উপায় হল টেলিভিশনে বা মোবাইলে কার্টুন ধরনের কোনওকিছু চালিয়ে দেওয়া।

দৃশ্য ও শ্রাব্যের এমন আকর্ষক হাতছানির নেশায় মোহিত হয়ে যায় সে। এদিকে বর্ণ-শব্দ-বাক্যের বেড়াজাল টপকে যখন পড়তে শেখে, তখন তার হাতে যে বই-ই তুলে দেওয়া যাক, সে স্কুলপাঠ্য হোক কিংবা নিখাদ গল্প-ছড়া, সে বই কখনওই তার ইতিমধ্যে গড়ে ওঠা অভিজ্ঞতার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

১৮৫০ সাল থেকে আমেরিকায় প্রকাশিত, শিশুপাঠ্য বইগুলির মধ্যে সমীক্ষা চালিয়ে ছিলেন অধ্যাপক জাঁ শ। সেই সমীক্ষার কথা লিখতে গিয়ে, তাঁর বই ‘হিস্টোরিক্যাল সার্ভে অফ থিমস রেকারেন্ট ইন সিলেক্টেড চিলড্রেন’স বুক্স পাবলিশড ইন আমেরিকা সিনস ১৮৫০’-এ বলেন, ‘A survey of children’s books shows the rise and fall of a popularity of stipulated themes. These can be placed against an historical time line indicating political, social, and economic milestones.’

এখানে ‘জনপ্রিয়’ শব্দটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই জনপ্রিয়তাকে দু’ভাবে দেখতে হবে। একদিকে যেমন থাকবে বিষয়ের জনপ্রিয়তা, অন্যদিকে থাকবে একেবারে গোড়ার কথা— বইয়ের জনপ্রিয়তা। খেয়াল রাখতে হবে যে, শিশু বা কিশোররা কিন্তু নিজে থেকে বইয়ের কাছে যায় না, বই নির্বাচনও করে না। সে কী পড়বে, বা সে কী পড়বে না, এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে তার অভিভাবক, শিক্ষক বা চারপাশে থাকা বয়স্কদের ওপর।

এখন শিশু বা কিশোরদের কথা ছেড়ে দিন, আপামর সমাজেই বই পড়ার প্রবণতা নিম্নগামী। অর্থাৎ যেখানে বই বিষয়টিই ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে জনপ্রিয়তা, সেখানে শিশুপাঠ্য বই কি পারে এই প্রবণতার বিপরীত দিকে হাঁটতে? হয়তো পারে, কিন্তু সে-কথায় পরে আসছি।

খুবই লজ্জার সঙ্গে একটি ব্যক্তিগত ঘটনার কথা বলি। অনেকক্ষণ ধরে গাড়িতে করে কোথাও যাওয়ার সময়ে গান শোনার পাশাপাশি, অনেকেই চালিয়ে দেন সানডে সাসপেন্স-এর মতো গল্পপাঠ। গল্প শুনতে-শুনতে কেটে যায় অনেকটা সময়। এই রকমই একদিন চালানো হল এই সময়ে লেখা একটি গল্প। গাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, ‘কী সব এখনকার গল্প শুনব!’ আরেকজন এর প্রত্যুত্তরে বললেন, ‘আরে, এখনকার লেখা তো পড়াই হয় না! এটাই বরং চলুক, শুনে দেখাই যাক না কেমন হয়!’ বুঝতেই পারছেন, এই কথোপকথন একেবারেই প্রাপ্তবয়স্কদের এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বই পড়া হলেও, যে-কোনও কারণেই হোক, নিখাদ সাহিত্যের বই তেমন পড়া হয় না। বাংলা প্রকাশকদের কথায় কান পাতলে, এর সমর্থন আপনি পেয়ে যাবেন।

এর ফলে, একটি সরলরৈখিক ধারণা তো করাই যায় যে, বইয়ের চাহিদা যেখানে কমে যাচ্ছে, সেখানে শিশুসাহিত্যের চাহিদাও কমে যাবে, শিশুপাঠ্য বইয়ের বিক্রিও কম হবে। এইভাবেই আমরা ঢুকে পড়ি দুষ্টচক্রে।

হয়তো আমারই অজ্ঞতা, কিন্তু আমার কাছে বাংলা বই বিক্রির তেমন কোনো প্রামাণ্য তথ্য নেই, যা দিয়ে বুঝতে পারা যাবে, কোনও নির্দিষ্ট সময়কালে, কত শতাংশ বই বিক্রি হয় আর শিশুপাঠ্য বই এর মধ্যে কত শতাংশ!

দিনের পর দিন, এত বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি, দিব্যি কোথাও কোনও ফিডব্যাক কিংবা পরিসংখ্যান জোগাড় করার সামান্যতম ব্যবস্থা বা রিপোর্ট ছাড়াই হয়তো চলছে । যাই হোক, আট বছর আগে, ‘ল্যাংগুয়েজ আর্ট’ জার্নালে প্রকাশিত একটি লেখায়, অধ্যাপক ক্যাথি শর্ট এই নিয়ে কিছু তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, সাধারণভাবে ‘রিডারশিপ’ কমলেও, শিশুপাঠ্য ও কিশোরপাঠ্য বইয়ের বিক্রি বরং বেড়েছে তুলনামূলকভাবে। তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, ই-বুকের চাহিদা বাড়লেও, তা ২৫ শতাংশের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে, অন্যদিকে উইম্পি কিড সিরিজের মতো ছাপাবই বিক্রির পরিমাণ ৯৫ শতাংশ। ‘পিইডব্লিউ রিসার্চ সেন্টার’ জানাচ্ছে, যাঁরা ই-বই কিনছেন, তাঁরা সেই বইয়েরই ছাপাবইও কিনে রাখেন। ৬৭ শতাংশ শিশু, বই হাতে নিয়ে মজা করে পড়তে চায়। এত সব তথ্য থেকে প্রধানত যে প্রশ্নটা উঠে আসে, তা হল এই বিপরীত প্রবণতা সম্ভব হল কীভাবে?

ক্যাথি শর্ট-এর লেখাটির মধ্যে হাইলাইট করা হয়েছে যে বাক্যটি, এখানেও তা উদ্ধৃত করা দরকার: ‘Books with strong visual images hold special appeal and meaning because children are constantly immersed in a visual culture in which images are central to their experiences and interactions.’ এখনকার শিশুরা যে দৃশ্যজগতের মধ্যে বেড়ে ওঠে, সেই অভিজ্ঞতার কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করল শিশুপাঠ্য বই। এই কারণেই, গ্রাফিক নভেলের জনপ্রিয়তা আজ এত ঊর্ধ্বমুখী। এই সংরূপটির সূত্রপাত বোধহয় কমিক্সের হাত ধরে। আমাদের ছেলেবেলায় যে-দু’টি সবচেয়ে জনপ্রিয় পত্রিকা ছিল, সেখানে অল্পস্বল্প উপস্থিতি ছিল কমিক্সের। এক পাতার টারজান, দু’পাতার রোভার্সের রয়, কিংবা টিনটিন, বাঁটুল, হাঁদা-ভোদা এই সব।

দৃশ্যমাধ্যম তখন সামান্য হলেও, বেশ মন জয় করতে শুরু করেছে শিশুকিশোরদের। পত্রিকা হাতে পেয়েই, প্রথমে এক নিঃশ্বাসে শেষ হয়ে যেত এই সব। তখন অমর চিত্রকথায়, রামায়ণ আর মহাভারতের নানা ঘটনা পড়ে, একটা আন্দাজ তৈরি করে নিত তারা। আর ছিল ইন্দ্রজাল কমিক্স। কিন্তু খেয়াল করতে হবে যে, এগুলোর জন্ম হয়েছে কমিক্স হিসেবেই। অথচ শতাব্দী শেষ হতে না হতেই দেখা গেল, যথেষ্ট জনপ্রিয় গল্প বা উপন্যাসকে গ্রাফিক নভেলের সাজে হাজির করা হচ্ছে। যেমন ধরুন, ফেলুদার বেশ কয়েকটা উপন্যাসকে আলাদা করে গ্রাফিক নভেল হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। অথচ এখনও, প্রায় বিনা আয়াসেই পাওয়া যায় বইগুলো।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যাচ্ছে যে, ই-বুকের চাহিদা বাড়লেও, তা ২৫ শতাংশের মধ্যেই ঘোরাফেরা করছে, অন্যদিকে উইম্পি কিড সিরিজের মতো ছাপাবই বিক্রির পরিমাণ ৯৫ শতাংশ। ‘পিইডব্লিউ রিসার্চ সেন্টার’ জানাচ্ছে, যাঁরা ই-বই কিনছেন, তাঁরা সেই বইয়েরই ছাপাবইও কিনে রাখেন। ৬৭ শতাংশ শিশু, বই হাতে নিয়ে মজা করে পড়তে চায়। এত সব তথ্য থেকে প্রধানত যে প্রশ্নটা উঠে আসে, তা হল এই বিপরীত প্রবণতা সম্ভব হল কীভাবে?

তাহলে কি বইয়ের সাদা পাতায়, কালো কালিতে ছাপা গল্প একেবারেই মন টানতে পারছে না শিশুকিশোরদের? ঘটনার দৃশ্যরূপ আর অল্প কিছু টেক্সট দিয়ে পড়ার অনভ্যাসকে পাশ কাটানোর একটা পন্থা কি হয়ে দাঁড়াচ্ছে না এই সব গ্রাফিক নভেল? এখন কি উপেন্দ্রকিশোর থেকে লীলা মজুমদার, সবাই একে-একে হাজির হবেন এই নতুন রূপে?

শুধু কমিক্স বা গ্রাফিক নভেলই নয়, বইয়ের চেহারাতেও বদল এসেছে বিস্তর। এখানে গ্রাফিক নভেলের দ্বিমাত্রিকতাকে ছাড়িয়ে, এমনকী বইয়ের চৌহদ্দিকে অস্বীকার করে, আরও বাস্তব দৃশ্যের কাছে পৌঁছতে চাইল। পৃষ্ঠাকে কেটে, কখনও ভাঁজে-ভাঁজে, নানাদিকে খুলে গিয়ে বই যেন হাজির করছে এক মিনিয়েচার পৃথিবীকে। কখনও বইয়ের মধ্যে এমন কোনও জায়গা থাকছে, যেখানে স্পর্শ করলে বেজে উঠবে কোনও কথা, পশুপাখির ডাক বা আবহ সংগীত। একটি চমৎকার উদাহরণ দেওয়া যাক এ-প্রসঙ্গে। ফরাসি থেকে অনূদিত, শিল্পী হার্ভে তুল্লে-র ‘প্রেস হিয়ার’ (২০১১)। পাঠক বইটি হাতে নিয়ে চাপ দেবে ডটগুলোতে, পাতাগুলো ধরে নাড়াবে বা হেলিয়ে ধরবে। তারপর পাতা ওলটালেই ম্যাজিক! এই বই ঠিক বই নয়, এ যেন খেলনা!

কিন্তু যে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, এই সব শিশুসাহিত্যের মধ্যে সাহিত্য কোথায়? এ-সবই তো সাহিত্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার আয়োজন! কিন্তু এর উত্তর পেতে ফিরতে হবে, জাঁ শ-এর কথায়, ‘popularity of stipulated themes’। যদি কান পাতেন আমেরিকার শিশুপাঠ্য বইয়ের প্রকাশকদের কথায়, তাহলে শুনবেন যে, তাঁরা আর ‘রিডার’ শব্দটি ব্যবহার করছেন না, বলছেন ‘কনজিউমার’, তাঁরা আর ‘বুক’ বলছেন না, বইকে বলছেন ‘কমোডিটি’! এই মুহূর্তে এটাই জনপ্রিয়তম থিম। এরই মধ্যে বড় হয়ে উঠবে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম।