পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটে আমার শিক্ষক ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। তখন আমরা যারা ছাত্র, অস্বীকার করে লাভ নেই, তাদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়ই ছিলেন ঋত্বিক। হবেন না-ই বা কেন? বাংলা ছবির যে তিন স্তম্ভ, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন এবং ঋত্বিক ঘটক— এই তিনজনের মধ্যে নিঃসন্দেহে ঋত্বিকই ছিলেন সবচেয়ে ছকভাঙা ব্যক্তিত্ব। বাংলা চলচ্চিত্রজগতের ‘ইনফ্যান্ট টেরিবল’, মেজাজি, অথচ অসম্ভব তীক্ষ্ণ মগজের অধিকারী, এবং মারাত্মক সব ছবির পরিচালক ঋত্বিক যখন আমাদের মধ্যে শিক্ষক হয়ে এলেন, সেটা একটা ঘটনা ছিল বটে আমাদের কাছে।

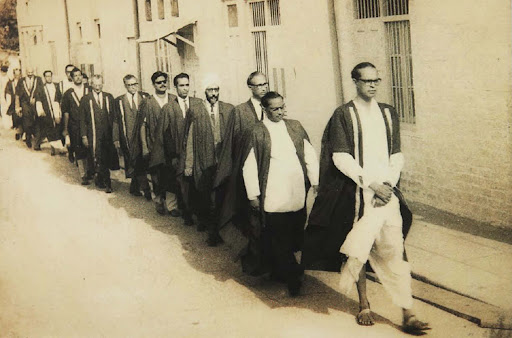

পুনের ফিল্ম ইনস্টিটিউটের ভাইস প্রিন্সিপাল এবং ‘ডিরেকশন’ অর্থাৎ, নির্দেশনা বিভাগের শিক্ষক হিসেবে তাঁর ভূমিকা ভোলার নয়। আমার মনে পড়ে না, কখনও ক্লাসে তিনি তাত্ত্বিকভাবে চলচ্চিত্রকে দেখতে শিখিয়েছেন বলে। ফিল্ম থিওরির চেয়ে সবসময়েই ঋত্বিক জোর দিয়েছিলেন হাতে-কলমে চলচ্চিত্রশিক্ষার ওপর। চলচ্চিত্র নির্মাণের শৈলী শেখানোর ওপর সবসময়েই জোর দিয়েছিলেন তিনি। আমাদের সেই ক্লাস, বা তার একটু অনুজ যারা, যেমন মণি কাউল, কুমার সাহানিরাও যে ক্লাসে বসার সুযোগ পেয়েছে, সেই ক্লাসে চলচ্চিত্রকার তৈরি করা হত। সেই কাজটাই করতেন ঋত্বিক। কখনও তত্ত্বভারাক্রান্ত করেননি আমাদের। কথা যখন বলতেন, আমাদের শেখার কোনও শেষ থাকত না। আমরা ওঁর কথা শুনেই চলচ্চিত্র নির্দেশনার খুঁটিনাটি আবিষ্কার করতাম।

আরও পড়ুন: ঋত্বিকের ছবিতে যা কিছু সুন্দর, তার সঙ্গেই জড়িয়ে কোনও না-কোনও অবিশ্বাসের বাস্তব!

লিখছেন মৈত্রীশ ঘটক…

ক্লাসে বিভিন্ন ছবির মাঝে নিজের ছবিও দেখাতেন ঋত্বিক। চলচ্চিত্র নির্মাতা ঋত্বিক তখন সাময়িক অবসরে। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তিনি যখন তাঁর ছবিগুলি আমাদের দেখাতেন, তখন তাঁর পরিচালক সত্তা ও শিক্ষক সত্তা হাত ধরাধরি করেই চলত। ‘মেঘে ঢাকা তারা’, ‘সুবর্ণরেখা’, ‘কোমল গান্ধার’-এর মতো ছবিগুলির সঙ্গে ওই ক্লাসরুমে যখন আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতেন ঋত্বিক ঘটক, তখন একইসঙ্গে তিনি ব্যাখ্যা দিতেন, কোন দৃশ্য তিনি কেন তুলেছেন, কেন ওইভাবেই দৃশ্যটা তুলতে হত, চলচ্চিত্রের শরীরে ওই বিশেষ দৃশ্যটির প্রয়োজনীয়তা কী। আমরা একজন নির্দেশকের নিজের মুখ থেকে তাঁর চলচ্চিত্রভাবনা জানছি, ব্যাপারটা কেবলই এরকম ছিল না কিন্তু। আমরা একইসঙ্গে তখন শিক্ষার্থীও বটে। চলচ্চিত্রের ব্যাকরণও আমাদের কাছে একটু একটু করে পরিষ্কার হয়ে উঠছে তখন। তবে কেবলই নিজের ছবি নয়, অন্যান্য অনেক ছবিও তিনি দেখিয়েছেন তখন, যার মধ্যে বিশেষভাবে মনে আছে সত্যজিৎ রায়ের ‘অপরাজিত’ ছবিটি দেখানোর কথা। আমরা জানতাম, সত্যজিৎ আর ঋত্বিকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথাটুকুই। কিন্তু এই ছবিটি দেখিয়ে ঋত্বিক যেভাবে প্রশংসায় বুঁদ হয়েছিলেন, তা ভোলার নয়।

তাঁর খানিক বৈঠকী, কিছুটা অপ্রাতিষ্ঠানিক, কিন্তু অসম্ভব রঙিন এবং কায়দার চালচলন আমাদের মুগ্ধ করেছিল তখন। আর এর সঙ্গে জুড়ে গিয়েছিল লোকটার অসম্ভব পাণ্ডিত্য। ওই ক্লাসরুমের অজস্র স্মৃতি। সব হয়তো এখন আর মনে নেই। মনে আছে, সবসময়েই বই সঙ্গে নিয়ে ক্লাসে আসতেন ঋত্বিক। আমাদের বিবিধ লেখকের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছেন তিনি। সাহিত্য যে সিনেমা-শিক্ষার জরুরি অংশ, সেই তখন বুঝেছিলাম।

ক্লাসের বাইরে ঋত্বিকের সঙ্গে দেখা হত না, কথাও হত না। এমনকী, একথা আমি আগেও বলেছি, পরে একবার ঋত্বিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল. উনি আদৌ আমাকে ছাত্র হিসেবে চিনতে পারেননি সেদিন। কিন্তু ঋত্বিক ও তাঁর ক্লাসের অভিঘাত আমার, বা আমাদের জীবনে চিরস্থায়ী।

খুব, খুবই অল্পবয়সে চলে গেলেন ঋত্বিক। অগ্নিশলাকার মতো, দপ করে জ্বলে নিভে গিয়েছিলেন তিনি, আমাদের শোকে নিমজ্জিত রেখে। একথা জোর গলায় বলতে হবে, সিনেমার মাস্টার তিনি। আর কিছু না হোক, কেবল ‘প্যাশন’ এবং সিনেমার প্রতি অকুণ্ঠ নিবেদনের নিরিখে, তিনি আর কোনও পরিচালকের সঙ্গে তুলনীয় নন। সেই নিক্তিতে তিনি সবার ওপরে ছিলেন, তাই থাকবেন আজীবন।