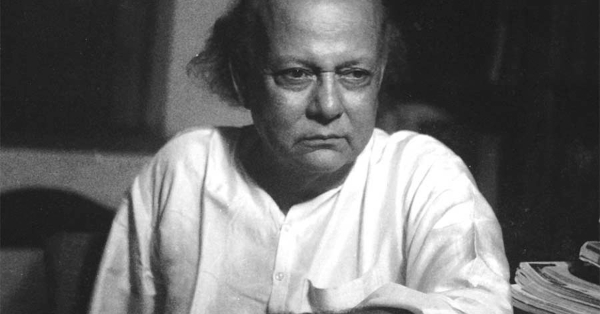

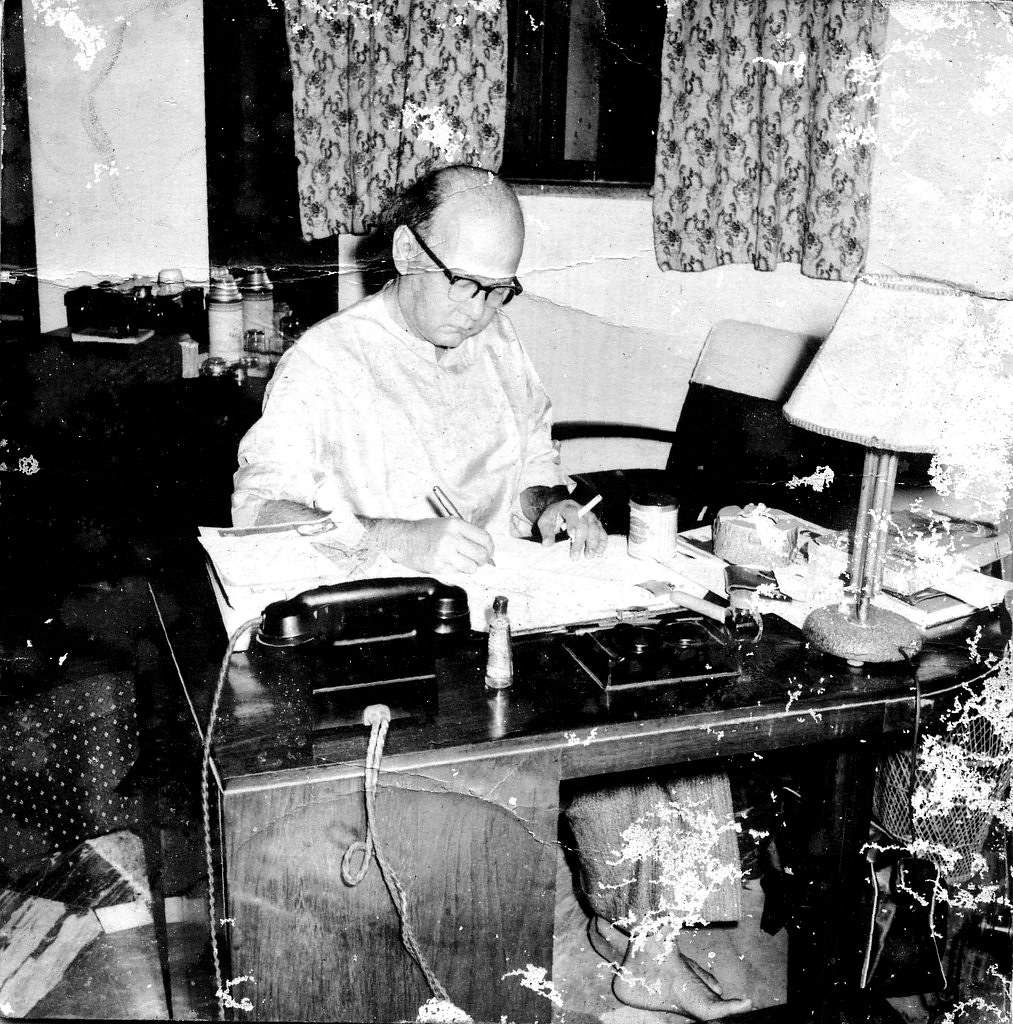

‘বেহেশ্তের বর্ণনাতে ইলিশের উল্লেখ নেই বলে পাঁচ-বখৎ নামাজ পড়ে সেথায় যাবার বাসনা আমার নেই’— এই যাঁর জীবনের মন্ত্র, বোঝাই যায় তাঁর পক্ষে নিছক তত্ত্ব বা কাগুজে পণ্ডিতি করা সম্ভব নয়। কুতুব মিনারের গায়ের কারুকাজই হোক, চার্লি চ্যাপলিন বা তুর্গেনেভ কিংবা নজরুল আর ওমর খৈয়ামই হোক— সবই যেন আড্ডার বিষয়, আড্ডাতেই অবিরল স্রোতের মতো বয়ে চলে সেসব। আড্ডার নিজস্ব সরস তির্যক এক বিশেষ ভাষাভঙ্গি থাকে, যার সঙ্গে হিউমার আর স্যাটায়ারের মিশেলে ব্যাপারটা একেবারে রসসিক্ত হয়ে ওঠে। সৈয়দ মুজতবা আলী লিখতে বসেন যখন, তখন তাঁর সেই লেখা হয়ে ওঠে আড্ডারই লিখিত রূপ।

এই কারণে তাঁর লেখা যে-বিষয় নিয়েই হোক, পাঠক পড়ে আনন্দ পায়, মুগ্ধ হয়, কথা বলার ধরন মনে থেকে যায় বহুদিন। এটাই হয়তো মুজতবা আলীর ইউএসপি। এমনটাই চান যে-কোনও লেখক। এই কারণেই তাঁর নাম উচ্চারণ করামাত্রই পাঠকের মনে প্রাথমিকভাবে মুজতবা আলীর এই উজ্জ্বল ছবিটাই ফুটে ওঠে। আর এখানেই তিনি হয়ে যান বাংলা সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চের এক বিশেষ টাইপ চরিত্র। ভাষার চমক আর রসালো গদ্যের শালপাতা সরিয়ে দিলে তাঁর লেখার আসল রূপ ধরা পড়ে।

আরও পড়ুন : গোদার নেহাত চলচ্চিত্রকার নন, বিশ শতকের সাংস্কৃতিক গ্রাফিত্তি! লিখছেন সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়…

যদি আপনি পড়েন মুজতবা আলীর ‘ভাষার জমা খরচ’ লেখাটি, তাহলে আপনার মনে থাকবে সিলেটি ইডিয়ম, ‘হাতির লগে পাতি খেলতায় গেছলায় কেন?’ অর্থাৎ, বড়লোকের সঙ্গে টক্কর দিতে গিয়ে গরিব লোকের পর্যুদস্ত হওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে। বিভিন্ন আড্ডায় আপনি হয়তো এই লেখা থেকে বেছে বেছে রসিকতাগুলো বলে জমিয়ে দেবেন, কিন্তু আপনি খেয়ালই করবেন না যে কোন ফাঁকে তিনি বলে দিচ্ছেন গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো, “পুব-বাংলার লেখকরা ভাবেন, ‘ক’রে’ শব্দকে ‘কইরা’ এবং অন্যান্য ক্রিয়াকে সম্প্রসারিত করলেই বুঝি বাঙাল ভাষার প্রতি সুবিচার করা হয়ে গেল। বাঙাল ভাষার আসল জোর তার নিজস্ব বাক্যভঙ্গীতে বা ইডিয়মে— অবশ্য সেগুলো ভেবেচিন্তে ব্যবহার করতে হয় যাতে করে সে-ইডিয়ম পশ্চিমবঙ্গ তথা পুব-বাংলার সাধারণ পাঠক পড়ে বুঝতে পারেন।”

একটু আগে যে ‘ইডিয়ম’টি উল্লিখিত হল, সেখানে পাতি খেলা বলতে যে আসলে পোলো খেলা বোঝায়, তা হয়তো জানে খুব মুষ্টিমেয় কিছু লোক। এর ফলে ইডিয়মটি যথেষ্ট রসোত্তীর্ণ হল না। একসময় কলকাতায় প্রচুর পরিমাণে পুব-বাংলার লোক চলে আসায়, একই সঙ্গে চলে আসে সেখানকার অব্যর্থ বাকভঙ্গিমা। পশ্চিম বাংলার লোকেদের কথার মধ্যে সেইসব ছড়িয়ে পড়বে এবং এর নতুনত্বে মুগ্ধ হয়ে এখানকার লেখকরা সাহিত্যে ব্যবহার করবেন, এটা তাঁর মতে ভাষার জমার দিক।

কিন্তু এর উল্টোদিকও আছে। কলকাতার লোকরা সাধারণভাবে আড্ডায় বা কথার ছলে যে ঘরোয়া এবং নিজস্ব শব্দ বা বাক্যভঙ্গি ব্যবহার করত, পুব-বাংলার লোকের সামনে সচেতন হতে গিয়ে কমিয়ে দিচ্ছেন এই ঘরোয়া শব্দ-বিন্যাস। একেই তিনি ভাষার খরচের কথা বলেছেন। মজা আর রসিকতায় ভরা এই লেখাটি কিন্তু সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের আদত প্রবণতাকেই ব্যাখ্যা করে। দু’টি ডায়ালেক্ট যখন কাছাকাছি আসে, তখন কীভাবে একে অন্যকে প্রভাবিত করে এই লেখাটি তা নিয়েই।

তাঁর পাঠকের আকর্ষণ যে ঠিক কোথায়, সে-কথা নিজেই বলেছেন ‘ন্যাকামো’-র পাদটীকায়, ‘আমার প্রতি অকারণ সহৃদয় পাঠক, যাঁরা আশকথা পাশকথা শুনতে ভালোবাসেন, …।’ ধরুন এই লেখাটি শুরু হয়েছিল সরাসরি প্রাথমিক শিক্ষার এবং শিক্ষকের ‘দুরবস্থা’-র কথা বলেই। বিষয়টি বোঝানোর জন্যই তিনি নিয়ে এলেন কিপটে শ্বশুরের জামাইষষ্ঠী করার উপমা। কিন্তু এই বেশ কিছুক্ষণ তিনি মজে রইলেন উপমা নিয়েই। তিনি যতই বলুন, ‘তুলনাটা টায়-টায় মিললো না’, আমার কিন্তু মনে হয়েছে অব্যর্থ এই তুলনা। এখন এই জামাইষষ্ঠীর প্রসঙ্গের মুখরোচক স্বাদ পাঠকের মুখে লেগে থাকবে বহুক্ষণ। কিন্তু এতেও তৃপ্ত হন না মুজতবা আলী, তিনি আরও তীক্ষ্ণ শরযোজনা করেন, এমন একটি প্যারাগ্রাফ লেখেন, যা আপনার আমৃত্যু মনে থাকবে এবং বিভিন্ন জমায়েতে অ্যানেকডোটের মতো ব্যবহার করবেন।

খেয়াল করে দেখুন, মূল বিষয়ের সঙ্গে এই প্যারাগ্রাফটির তেমন যোগ নেই: “পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমি কি নিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, আর কোথায় এসে পৌঁছলুম। বুঝিয়ে বলি। এ লেখাটি যখন আরম্ভ করি তখন ভীষণ রৌদ্র, দারুণ গরম। তারই সঙ্গে তাল রেখে আমি রুদ্র তথা ব্যঙ্গরসের অবতারণা করি। কিন্তু দু’লহমা লেখার পূর্বেই হঠাৎ অন্ধকার করে নামলো ঝমাঝম বৃষ্টি। তারপর মোলায়েম রিমঝিম। তারপর ইলশেগুঁড়ি। সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ররসের অন্তর্ধান। বাসনা হল আপনাদের সঙ্গে দু’দণ্ড রসালাপ করি, একটুখানি জমজমাট আড্ডা জমাই। ইতিমধ্যে আবার চচ্চড়ে রোদ উঠেছে। ফিরে যাই রুদ্ররসে।” এই সব ভয়ংকর আকর্ষণীয় কথাবার্তার মজা নিয়ে এবং একই সঙ্গে পাশ কাটিয়ে যদি পৌঁছনো যায় লেখাটির মর্মস্থলে তাহলে দেখা যাবে সেখানে রয়েছে শিক্ষার নিদারুণ এক সমস্যার ছবি।

শিল্প বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আকার আর পরিমাণের যথাযথ উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি জোর দিয়ে বলতে চান তাঁর ‘ত্রাহি বিশ্বকর্মা’ লেখায়। ‘সর্বকলাসৃষ্টির একটা বিশেষ পরিমাণ আছে— মহাভারত অষ্টাদশপর্ব হতে পারেন কারণ তিনি এপিক, কিন্তু, মেঘদূত অষ্টাদশপর্ব হতে পারেন না, এবং মহাভারতও মেঘদূতের আকার ধরতে পারেন না। তাজমহলকে আরও দশগুণ বড় করে বানালে তার মাধুর্য সম্পূর্ণ লোপ পাবে; মার্বেলে তৈরি যে ক্ষুদে ক্ষুদে তাজ লোকে ড্রয়িংরুমে সাজিয়ে রাখে তার থেকে আসল তাজের কোনো রসই পাওয়া যায় না।’

মুজতবা আলী লিখেছেন, “মুসলমান আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু … গেল মুসলমান শাসন-কর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, ‘ধর্মবতার, হুজুর!— দেশ—’ বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে হুজুর কি ‘দেশ’ শব্দটা জানেন?… তাই ‘দেশ’ বলে থমকে গিয়ে বললে ‘মুল্লুক’…।” অতএব, শেষ পর্যন্ত তার শব্দটা দাঁড়ালো, ‘দেশ-মুল্লুক’। এই রকম অনেকগুলো উদাহরণ তিনি দিলেন— রাজাবাদশা, হাসিখুশি ইত্যাদি। আবার ধরুন কেউ এই ‘যাবনিক’ শব্দকে দেশি শব্দের মতো রপ্ত করেছে, কিন্তু বাড়িতে তখনও সে শব্দের প্রচলন হয়নি।

এই যে তিনি সাহিত্য এবং স্থাপত্য থেকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন সার্থক শিল্পের একেবারে গোড়ার কথাটি, এর নেপথ্যে রয়েছে গান্ধিমূর্তি স্থাপনের এক ভয়ংকর পরিকল্পনা। দিল্লি শহরে ১৪০ ফুটের এমন গান্ধীমূর্তি তৈরি হবে যার ভেতরে নাকি থাকবে চারতলা একটা ইমারত। গান্ধির মাথার ভেতরে নাকি ধরে যাবে গোটা একটা লাইব্রেরি, কারণ লাইব্রেরিকে থাকতেই হবে মাথার ভেতরে। এমন করে যদি মিলিয়ে মিলিয়ে সব রাখা হয়, তাহলে দুষ্টুমি ভরা দু’-একটি প্রশ্ন উঠতেই পারে, এবং সে প্রশ্ন তিনি তুলেছেনও। কিন্তু সমসময়ের এই ঘটনা ছাড়িয়ে তিনি বোধহয় যেতে চান অন্য একটি দিকে। দিল্লি শহরে প্রাচীন শৈল্পিক কারুকাজের যথাযথ বিন্যাস যেভাবে মুগ্ধ করে রাখে, সেই মুগ্ধতা ধাক্কা খায় ‘ইংরেজের বর্বরতা’য়। ঔপনিবেশিক আমলে স্থাপিত কাজগুলিকে, সুশীল পাঠকের কাছে ক্ষমা চেয়ে তিনি দেগে দিতে চান ‘গর্ভস্রাব’ বলে। ইংরেজ চলে যাওয়া পর এল এই দানবিক গান্ধীমূর্তি স্থাপনের কাল। খেয়াল করুন সেই ভয়ংকর মূর্তির কথা তখন ভাবলেও স্থাপন করা হয়নি। আজ কিন্তু অক্লেশে দানবিক চেহারার মূর্তি স্থাপিত হচ্ছে, কিন্তু মুজতবা আলীর মতো করে কেউ বলছেন না।

তাঁর লেখাটি তিনি শেষ করেছেন যথারীতি তাঁর মতো করেই। সেই দু’টি বাক্য এখানে রাখা থাক, পরে হয়তো কাজেও লাগতে পারে: ‘আমার মনে হয় এ মূর্তি গড়া হলে ইংরেজ পর্যন্ত আমাদের অভিসম্পাত না করে হুইস্কি স্পর্শ করবে না। কিংবা লণ্ডনে বসে মূর্তিটার ছবি দেখেই যে ঠাট্টা অট্টহাস্য ছাড়বে তার শব্দ আমরা ভারত-পাকিস্তান সর্বত্র শুনতে পাবো।’

এই লেখাটির একেবারে শেষে রাখতে চাই ‘পঞ্চতন্ত্র’ দ্বিতীয় পর্বে থাকা ‘ভাষা’ লেখাটি। লেখাটির বিষয় এক বিশেষ ধরনের সমাস। যেমন মান-ইজ্জত, দেশ-মুলুক ইত্যাদি। তিনি খেয়াল করেছেন, একই অর্থের ভিন্ন দু’টি শব্দের জুড়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ‘যাকে বোঝাতে যাচ্ছি তার ভাষা আসে পরে’। যেমন মুজতবা আলী লিখেছেন, “মুসলমান আগমনের কিছুকাল পরে কোনো হিন্দু … গেল মুসলমান শাসন-কর্তার কাছে বিচারের আশায়। বললে, ‘ধর্মবতার, হুজুর!— দেশ—’ বলেই থমকে দাঁড়ালো। ভাবলে হুজুর কি ‘দেশ’ শব্দটা জানেন?… তাই ‘দেশ’ বলে থমকে গিয়ে বললে ‘মুল্লুক’…।” অতএব, শেষ পর্যন্ত তার শব্দটা দাঁড়ালো, ‘দেশ-মুল্লুক’। এই রকম অনেকগুলো উদাহরণ তিনি দিলেন— রাজাবাদশা, হাসিখুশি ইত্যাদি। আবার ধরুন কেউ এই ‘যাবনিক’ শব্দকে দেশি শব্দের মতো রপ্ত করেছে, কিন্তু বাড়িতে তখনও সে শব্দের প্রচলন হয়নি। তখন আবার উলটে যাবে, তার বেশি চেনা শব্দটা আগে আসবে, তারপর বাড়ির লোকের চেনা শব্দ। যেমন খাতির-যত্ন। ইংরেজদের সময়েও ঘটল একই ব্যাপার। আগে এক উকিল, তারপর এল ব্যারিস্টার— হল উকিল-ব্যারিস্টার, বিড়ি-সিগারেট। ফ্ল্যাট কথাটা যার কাছে মাতৃভাষার মতো, হয়তো তার ঠাকুমা এই শব্দটি তেমন জানেন না। তখন কিন্তু হবে ‘ফ্ল্যাট-বাড়ি’। শব্দদ্বৈত বা সমাস তো আমরা কতই পড়েছি, সারাক্ষণ ব্যবহারও করে চলেছি, কিন্তু মুজতবা আলীর মতো করে কি আর লেখা হবে ব্যাকরণ বইয়ে!

পঞ্চাশ বছরেরও বেশি হল সৈয়দ মুজতবা আলী আর আমাদের মধ্যে নেই। এই বহুভাষাবিদ, প্রাবন্ধিক, গল্পকার-ঔপন্যাসিক, অনুবাদক, ভ্রামণিক মানুষটিকে আমরা শুধু মনে রাখলাম তাঁর রসিকতাগুলোকে, আর কিছুটা মনে রাখলাম তাঁর তৈরি ‘যাবনিক’ শব্দ মেশানো নিজস্ব এক ভাষাভঙ্গিকে। সন্দেহ নেই যে সেগুলি মুগ্ধ করার মতোই, কিন্তু অজস্র গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়ে গেল সেই চমকপ্রদ অনর্গল ভাষাস্রোতের গভীরে। সেই সব মণিমুক্তো যদি আমরা তুলে আনতে চাই তাহলে ডুবুরির মতো মন নিয়েই তলিয়ে যেতে হবে তাঁর রচনাবলির মহাসমুদ্রে।