আমার মোবাইলে ভিডিও-তে যখন দেখি, আমার অনেকদিনের প্রিয় বন্ধু রতন থিয়ামের মরদেহ ইম্ফলের কোরাস রেপার্টরি কোম্পানির নাট্যক্ষেত্র দ্য শ্রাইনের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন যেমন মনে পড়ে যায় শেষ যে-বার ইম্ফলে গেছি ২০১৩ সালে, মহারাজকুমারী বিনোদিনী দেবীর স্মৃতিতে প্রথম স্মারক অভিভাষণ দান করতে, তখন শ্রাইনের নীচে, তার বাঁদিকে বাইরে বসে রতনের সঙ্গে গল্প করেছি, ওর নিজের কাজের ঘরে ঢুকে ওর সাম্প্রতিকতম শিল্পকর্ম দেখেছি; তেমনই আবার মনে পড়ে কী কষ্টে, কী প্রাণপাত অধ্যাবসায়ে ওই জমিটুকু বর্ষার পাহাড়ি জলপাতের তোড়ের মুখে বারবার বিপর্যয়ে বিনষ্টি থেকে পুনরুদ্ধার করে শেষ পর্যন্ত ওই সুঠাম স্থাপত্যের বনেদিয়ানায় স্থিতি দিয়েছে রতন ও তার অনুগত গুটিকয় সহযোগী।

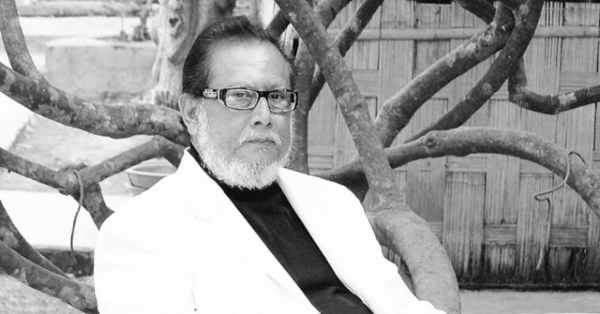

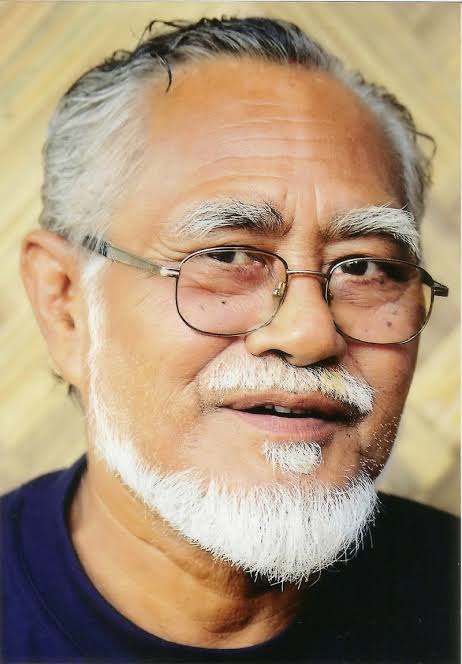

১৯৭৩ থেকে ২০১৩, এই চল্লিশ বছরে প্রতি বছরই মণিপুরে গেছি, মহারাজকুমারী বিনোদিনী দেবী, অরিবম শ্যাম শর্মা, হেইসনাম কানহাইলাল ও সাবিত্রী, রতন থিয়ামের বন্ধুত্বের টানে, থিয়েটারে-সিনেমায় এক অন্য সংস্কৃতির সংকল্প-সাধনায় তাঁদের সমূহ কার্যক্রমে মাথা-মন-হাত অকাতরে যুক্ত করে কৃতার্থ হয়েছি, দেখেছি কীসব আশ্চর্য স্ফুরণ কী ঘোরতর বিভীষিকার মধ্যে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের নিত্য দাপটের মধ্যে সভ্যতাকে সর্বসত্তা দিয়ে রক্ষা করে তার লালনে রত থেকেই এঁরা প্রত্যেকেই জীবন যাপন করেছেন। এঁরা একে-একে চলে যেতে বড় একা হয়ে গেলেন ‘ঈমাগি নিংথেম’-‘ইশানু’-র স্রষ্টা অরিবম শ্যাম শর্মা।

১৯৮৪ সালে প্রযোজিত রতন থিয়ামের ‘চক্রব্যূহ’ নাটক আজ আধুনিক ভারতীয় থিয়েটারের একটি শিখর-প্রতিম ক্লাসিক রূপে গণ্য। ভাষা ও অবস্থানের প্রসাদে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারা থেকে স্বতন্ত্র মনিপুরী সংস্কৃতিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত রাজন্যশাসনে উপত্যকার মেইতেই ও চারপাশের নয় পাহাড়ের কুকি-জো আদিবাসীদের (রতনের একটি নাটকের নামই ‘নয় পাহাড়, এক উপত্যকা’) পুরাণ-সংস্কার-অভিকরণের মিলমিশে থিয়েটার, নৃত্য, চিত্রকলা ও চলচ্চিত্রের যে অপরূপ বিকাশ ও বিস্তার গত শতকের তিন দশক ধরে দেশের এক সম্পদ রূপে আদৃত হয়েছে, তাকে কিন্তু ক্রমাগত লড়তে হয়েছে ভারত রাষ্ট্রের পাশবিক সামরিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে (পাঠকদের মনে থাকবে, এই শতাব্দীর শুরুতেই মণিপুরী নারীরা প্রতিবাদে শামিল হয়ে নগ্ন হয়ে ভারতীয় সৈন্য শিবিরের সামনে সারিবদ্ধ হয়ে সমবেত কণ্ঠে, ফেস্টুনে ধ্বনি তুলেছিলেন, ‘রেপ্ আস, ইন্ডিয়ান আর্মি!’) তার আগে ভারতীয় সৈন্যরা নির্বিচারে প্রতিবাদী মণিপুরি পুরুষদের হত্যা করেছে।

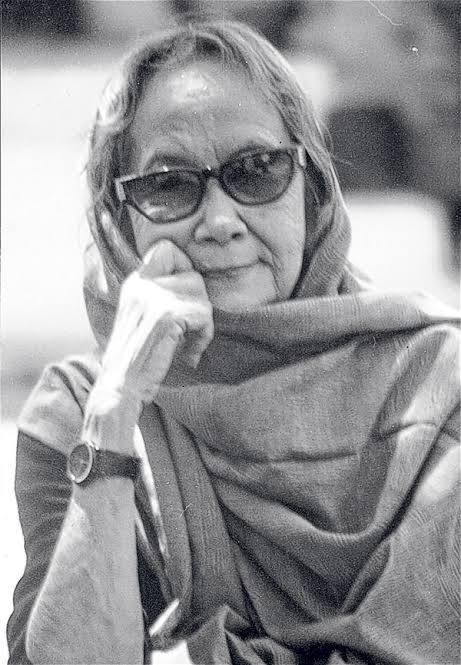

সেই তাড়িত মণিপুরী অস্মিতার আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছিল হেইসনাম কানহাইলাল ও রতন থিয়ামের থিয়েটারে। কানহাইলাল তাঁর মঞ্চকে শুদ্ধ নিরাভরণতায় প্রতিষ্ঠা করে থিয়েটারের আলো-আঁধারির জাদুকে প্রায় বর্জন করে মানবশরীর— বিশেষত তাঁর অসামান্যা অভিনয়পটীয়সী স্ত্রী সাবিত্রীর মানবশরীরকে— যন্ত্রণা ও প্রতিরোধের বাহনে পরিণত করেছিলেন। মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের নাট্যায়নে সাবিত্রীর অতুলনীয় অভিনয়ের স্মৃতি আজও আমাদের ঘুম কেড়ে নেয়।

মণিপুরীর যৌথ সংস্কৃতিতে প্রবহমান রাস, থাংতা, পুংচলম, পেনা, শঙ্খ-করতালের বিচিত্র ধ্বনিবৈভব, সমরাস্ত্রের নৃত্যপর আস্ফালন ও চর্চার সম্পদকে থিয়েটারের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়ে দৃশ্যকলা, সংগীত ও নৃত্যের সুচারু জটিল অথচ মায়াবী সংশ্লেষে রতন থিয়াম তাঁর অননুকরণীয় নাট্যভাষা নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর সবল জাদু ছিল, দৃশ্যধ্বনির মোহিনী মায়ায় দর্শকসমুদয়কে প্রায় আচ্ছন্ন-অভিভূত করেই পুরাণ-কাহিনি কিংবা কোনও ধ্রুপদী নাটকের গভীরে হঠাৎ ব্যঙ্গ-পরিহাস-কূট সমালোচনার ঝাঁঝে দর্শকের মায়াসুখকে ভেঙে চুরমার করে দেন। যেমন ‘চক্রব্যূহ’-র মহাভারতীয় কাহিনির আত্মপ্রকাশে সামরিক দর্পের প্রত্যাশী আস্ফালন ভেঙে মহাভারতীয় কুশীলবদের চক্রান্তের জালে দ্রোণ, দুর্যোধন, শকুনির মন্ত্রণানাট্যের জৌলুস চূর্ণ করে পতাকাবাহীরা বলে ওঠে: ‘জাতীয় পতাকার সমাবেশ রাজনীতিরই মূর্তায়ন। কুরুক্ষেত্রের পবিত্র প্রান্তরে এই আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেছে ক্ষমতার লড়াই। এ যুদ্ধ পতাকার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ক্ষমতা লুঠেরাদের যুদ্ধ।’ মণিপুরী দর্শকেরা— আমরাও— সঙ্গে-সঙ্গেই চিনে নিই মণিপুরে অন্তহীন যুদ্ধের মহড়ার আবহ। সেই আবহের মধ্যেই কোভিডে নির্বলীকৃত, ক্যানসারে জীর্ণ রতন কী যন্ত্রণার মধ্যেই জীবনের শেষ তিনটে বছর কাটিয়ে গেলেন, ভাবতেও মাথা নত হয়ে আসে, কষ্টে, লজ্জায়।