ক্যাচেস উইন ম্যাচেস’ ক্রিকেটের প্রাচীন প্রবাদ। মতি নন্দীর ‘দ্বাদশ ব্যক্তি’ গদ্যটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানবেন, মতি পঞ্চাশের দশকে কলকাতা ময়দানের হাইকোর্ট মাঠে একটা ম্যাচে টুয়েলফথ ম্যান হিসেবে খেলতে নেমে একটি ক্যাচ ফসকান। ফলত সে-ম্যাচটি তাঁরা হেরে যান। জিতলে দল সেকেন্ড ডিভিশনের চক্কর ছাড়িয়ে ফার্স্ট ডিভিশনের কৌলীন্য পেতে পারত— প্লে-অফ খেলে প্রথম সারিতে আসার সম্ভাবনা নষ্ট হয় মতি সেই ক্যাচটি ফসকানোয়। কেবল এই ক্যাচ ফেলার সূত্রটুকু মাত্র ধরে তিনি ১৯৬০-এর দোল সংখ্যা ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় লিখে ফেলেন ‘দ্বাদশব্যক্তি’ উপন্যাসটি। মতির এই উপন্যাসের চরিত্র তারক সিংহ কি তিনি নিজেই? আত্মজীবন আর লেখার চরিত্র কি এক? মতির উত্তর ছিল— না, তারক কল্পনায় গড়া। কিন্তু লেখকের কল্পনা কোনও বলগাহীন ঘোড়া নয়। নিজের চেনাজানা, অভিজ্ঞতা, মেলামেশা থেকেই গড়ে ওঠে সেইসব কাল্পনিক চরিত্ররা। লিখনে এই ট্রান্সফরমেশন ঘটে। মতি লিখনপ্রক্রিয়ায় এই রূপান্তর সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তিনি লিখছেন— ‘এটা আমার কাছে অ্যাডভেঞ্চারের মত। যতক্ষণ সে [চরিত্র] সক্রিয়, ততক্ষণ আমিও নিজের অভ্যন্তরে। আমার অভিজ্ঞতাগুলোকে জড়ো করে অনুসন্ধানে ব্যস্ত থেকেছি। এ জন্য আমার যে-কোন লেখা সম্পূর্ণ করতে সময় লাগে। এক-একটা গল্প তিন-চার মাসও আমাকে খাটিয়েছে। তারক সিংহের মধ্যে গোলমালটা কোথায়? কিভাবে তা এল? এই অনুসন্ধান কাজ যে-কোন শিল্পীরই নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। এর থেকে প্রাপ্ত ফল পাঠককে জানাবার জন্যই কলম ধরা।… অনুসন্ধান করে এগোতে এগোতে চরিত্ররা এক সময় কানা গলির মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় হয়ে পড়ে। ঐখানে আমাকেও থামতে হয়। কোন একটা সিদ্ধান্তে এসে এগিয়ে যাবার পথ বাতলে দিতে বাণী উচ্চারণ, আমার পক্ষে এখনো অসাধ্য ব্যাপার।’

নিজের সাহিত্যভাবনা সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন, যে-কোনও আবেগে ধরা দিতে কিংবা তৈরি করা প্লটে তাঁর বিশ্বাস নেই। লেখায় নির্জ্ঞান মনের গুরুত্বও তিনি অস্বীকার করেন না। কিন্তু সজ্ঞান মন তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়— ‘যখন সমগ্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে একাগ্রভাবে লেখক কাজ করে তখন তার মনের সজ্ঞান অংশটিই দ্বন্দ্ব সংঘাতের মীমাংসা করে এবং একই সময়ে তার দুই দিকে চলার চেষ্টাকে রুখে দেয়।’

১৯৫৭-র এক বসন্ত দিনে ‘আনন্দবাজারে’ ছাপা হয় ‘ছাদ’, মাসখানেকের ব্যবধানে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় ‘চোরা ঢেউ’, আর সে-বছরই ‘পরিচয়’-এর যুগ্ম সম্পাদক মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় পুজো সংখ্যার জন্য গল্প চেয়ে চিঠি দিলে ছাপা হয় ‘বেহুলার ভেলা’। সেই শুরু, শেষ (সম্ভবত) ১৪০০ সনের শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকার জন্য লেখা ‘বুড়ো এবং ফুচা’। প্রায় চল্লিশ বছরের গল্পকার জীবনে গল্পসংগ্রহ, শ্রেষ্ঠ গল্প জাতীয় বই বাদ দিলে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচ। এর কারণ কেবলমাত্র বাণিজ্যের পাটিগণিত নয় বলেই মনে হয়, এমনকী ‘দেশ’ পত্রিকায় সেভাবে লেখার ডাক না পাওয়াও নয়। বস্তুত লেখকের সজ্ঞান মনের চলনই এর জন্য দায়ী। সারাজীবন প্লট না বানিয়ে জৈবিকভাবে গড়ে তোলা মোট গল্পের সংখ্যা ছেষট্টি (স্কোরবোর্ড সত্যিই নির্বোধ!)। মানিক, সতীনাথ, বনফুল, অমিয়ভূষণ, অরূপরতন বসু, উদয়ন ঘোষ তাঁর পূর্বাপর পছন্দের লেখক (যদিও গল্প-উপন্যাসের জীবনানন্দ আর কমলকুমার মজুমদার এই তালিকায় আশ্চর্য বর্জন)। কিন্তু বিবেকবন্দি এই লেখক আবার মনে করিয়ে দেন তৃতীয় বিশ্বের অশিক্ষিত গরিবগুরবো মানুষের জন্য সার্ত্র-এর মতো উপন্যাস লেখার কোনও মানে হয় না। তাই তিনি পরামর্শ দেন শরৎচন্দ্র পড়তে, বিমল কর, শংকর প্রমুখেরা তাঁর ভাবনার বিষয় হন।

মতি নন্দী ঠিক ক-জন লেখক? যে-মতি নন্দী ‘জীবন অনন্ত’ লেখেন, ‘স্টপার’, ‘স্ট্রাইকার’, ‘কোনি’, ‘কলাবতী’ লেখেন, তিনিই কখনও ‘নক্ষত্রের রাত’ (তখনও জানি না ওটাই ‘ধুলোবালির মাটি’ নামে মানিক স্মৃতি পুরস্কার পেয়েছিল) লিখতে পারেন, কিংবা ‘সাদা খাম’, ‘বিজলিবালার মুক্তি’, ‘পুবের জানালা’; আবার ‘শবাগার’, ‘নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান’-এর মতো গল্প! এটুকু ব্যক্তিগত সংকট কবুল করা দরকারি মনে হয়। কেননা আমার মতো অনেকের কাছেই মতি নন্দী এভাবেই পৌঁছেছেন। একটা কথা সাহিত্য-সমালোচক মহলে ইতিউতি শোনা যায়— মতি খুব পাওয়ারফুল লেখক, যদিও আনঅফিসিয়ালি! বাংলা ভাষায় ছোটগল্প নিয়ে গ্রাম্ভারি কেতাবগুলোর দৌড় এখনও মতি অবধি নয় বলেই মনে হয়। মতির আক্ষেপ ঝরে পড়েছে একাধিক সাক্ষাৎকারে, তাঁকে কিশোরতোষ রচনায় পারঙ্গম বলে দেগে দেওয়ার বাণিজ্য-প্রবণতায়। তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে ‘লেখক’ হিসাবেই দেখতে চেয়েছেন, সেই লেখক— যিনি ছোটদের জন্যেও লিখে থাকেন।

পূর্ণেন্দু পত্রী একবার লিখেছিলেন, মতির গল্পের ভুবনে উত্তর কলকাতার কানাগলির অনিবার্যতার কথা— ‘সেখানকার জীবনপ্রবাহ থেকেই মতির সৃজনের যা কিছু রসদ।’ উত্তর কলকাতা মতি নন্দীর গল্পের ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর নয়। তিনি রচনা করেছেন নিম্নমধ্যবিত্তের কান্না অভিমান আশা প্রতিশোধস্পৃহার দিন ও রাত্রি। পুরোনো কলকাতার ভারী বাতাস সে-গল্পে প্রবলভাবেই আছে— কখনও উত্তর কলকাতা তার সমস্ত সীমাবদ্ধতা নিয়ে, ভাদ্দুরে রোদে বেপরোয়া ঘুড়ির উড়াল নিয়ে আস্ত এক চরিত্রও হয়ে উঠেছে। একবার মনে করুন ‘নায়কের প্রবেশ ও প্রস্থান’ গল্পটি (পরে উপন্যাস)। যে-ধূসর অ্যাম্বাসাডার ঘোষপাড়া লেনে আসে তার উপস্থিতি গল্পের সূচনায় সচকিত করে ঘোষপাড়া লেনকে কিন্তু শেষপর্যন্ত গল্পের তোড়ে ভেসে যায় নায়ক। পড়ে থাকে নিম্নমধ্যবিত্তের গলি আর তার জীবনপ্রবাহের আবাহন-বিসর্জন। শেষমেশ যখন কারেন্ট আসে, কৃত্রিম আলোয় লেখক শুধু এই তথ্যটুকুই পরিবেশন করেন ‘সেই গাড়িটা কখন চলে গেছে।’ পাঠকও এই প্রথমবার আবিষ্কার করেন যে আমাদের অভিনিবেশ অনেকক্ষণ সেই নায়কে নেই। তবে এ-গল্পের নায়ক কে?

তিনি হঠাৎ করে সম্পাদকের চাহিদা অনুযায়ী লেখাও শুরু করতেন না। যতক্ষণ না চরিত্রগুলো পারম্পর্য পাচ্ছে, ততক্ষণ লেখা চলত মনে-মনে। গল্পের শেষটা আগে থেকে ভেবে নিয়ে শুরু করতেন এমনটাও নয়। হয়তো একটা আবছা ধারণা থাকত, কিন্তু কাগুজে নোটস বা কোনও ছকে তাঁর কোনও আস্থা ছিল না।

আবার ‘বয়সোচিত’ পরিণত মানুষের মানবিক সংকটের গল্প। পবিত্র নাগ এক প্রৌঢ়, ছেলে ডাক্তারি পাশ করলেও রোজগার করে দাঁড়াতে কয়েক বছর বাকি, এক মেয়ের বিয়ে হলেও আরেকটির বাকি। এমন সময়ে আপিসের কর্তা প্রতাপ জানার পক্ষাঘাত হওয়ায় প্রতাপের ছেলে সন্দীপ বড়কর্তা হয়ে আসে। সে আর বুড়োহাবড়াদের এক্সটেনশন দিতে রাজি নয়। স্ত্রীর পরামর্শে পবিত্র চুলে কলপ দিয়ে ছেলের প্যান্ট পরে নতুন বুটজুতো পায়ে দিয়ে অফিস যেতে শুরু করে। কিন্তু বিড়ম্বনা হল অফিস স্পোর্টসের ওয়াকিং রেস নিয়ে। সন্দীপের সামনে পবিত্র নিজেকে শারীরিকভাবে সক্ষম প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগে, দৌড়ে হলেও ওয়াকিং রেসে সবার আগে ফিনিশিং লাইনের ফিতেয় বুক ছোঁয়ায়। কিন্তু পরদিন আর ছেলের প্যান্ট পরে আফিস যায় না পবিত্র। দুপুরে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে বলে— ‘আর রিটায়ার করাতে পারবে না। রিজাইন দিয়ে এলুম।’ চাকরিতে অবসর অনেক ক্ষেত্রেই মানুষটির সক্ষমতা হঠাৎ করে কমিয়ে দেয়। মধ্যবিত্তের কাছে তাই রিটায়ারমেন্ট এক বিভীষিকা। কিন্তু পবিত্র আবিষ্কার করেছে বয়সের মাধুর্য, যখন মন আর চালাকিতে সায় দেয় না।

নিজের ছোটবেলার কথা বলতে গিয়ে বাড়ির বাইরের ঘরে টাঙানো তাঁর বাবার ছবির নীচে একটি বাঁধানো সার্টিফিকেটের কথা লিখেছেন মতি নন্দী। বাবা মতির এক বছর বয়সে মারা যান, তিনি ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আই এম এস। তাঁর মায়ের ধারণা ছিল ওই সার্টিফিকেটে ছাপা পঞ্চম জর্জের সইটা রাজার নিজের হস্তাক্ষর। মতি মনে করতেন ওটা মায়ের ভুল ধারণা। তাই একদিন কাচ খুলে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হন যে সেটা নিখাদ রবার স্ট্যাম্প। মায়ের জন্য তাঁর করুণা হয়। কিন্তু মনোগঠনে যে তিনি বাস্তবতা-ব্যবচ্ছেদকারী, বাস্তবের পরত খুলে-খুলে দেখায় তাঁর যে বিশেষ রুচি, তা পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না।

আরও পড়ুন : আবেগের সম্পর্ক থেকেই বারবার সম্পর্কে জড়িয়েছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়…

ময়দানি খেলাতে মতির আগ্রহ কারুর অবিদিত নেই। গড়ের মাঠে যাতায়াত শুরু ক্লাস সেভেন থেকে। কিন্তু খেলার স্পিরিটটা জীবনে এসেছে প্রায় আদর্শবাদের মতো। জীবনের নানা চ্যালেঞ্জ সামলেছেন খেলোয়াড়ি কায়দাতেই। সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশে সেভাবে সাহায্যের হাত এগিয়ে আসেনি ‘দেশ’ পত্রিকা থেকে। মনে অভিমান ছিল। সেই ‘দেশ’ পত্রিকার পাতাতেই লিখে জানিয়েছিলেন— ‘দেশ সাপ্তাহিকে গত ১৯ বছরে আমার তিনটি মাত্র গল্প প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয়ের পর তৃতীয়টি ১২ বছরের ব্যবধানে। কে যেন বহুকাল আগে আমায় বলে, ‘দেশ’-এ না লিখলে নাকি লেখক স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। মনে মনে বলেছিলাম— তাই নাকি! কথাটাকে চ্যালেঞ্জের মত মনে হয়েছিল। যখনই লিখতে বসি, মনে রাখি, আমার পাঠক অল্প। ‘দেশ’ আমার প্রভূত উপকার করেছে অলক্ষ্য অবদান দ্বারা। চ্যালেঞ্জ আমি প্রার্থনা করি। সহজ প্রতিষ্ঠা ঘুণ ধরায়। বস্তুত পত্রিকারা শুধু, কারুর লেখা অবিরত ছাপিয়ে ছাপিয়ে অজ্ঞদের মাত্র এই ধারণাটা তৈরী করিয়ে দিতে পারে যে এই লোকটি লেখক। আসলে, যে লেখক সে নিজেই হয়ে ওঠে। আমার ক্ষেত্রে প্রকাশের সুযোগ দিয়েছিল ‘পরিচয়’। তারপর আনন্দবাজার পত্রিকায় রমাপদ চৌধুরী।’

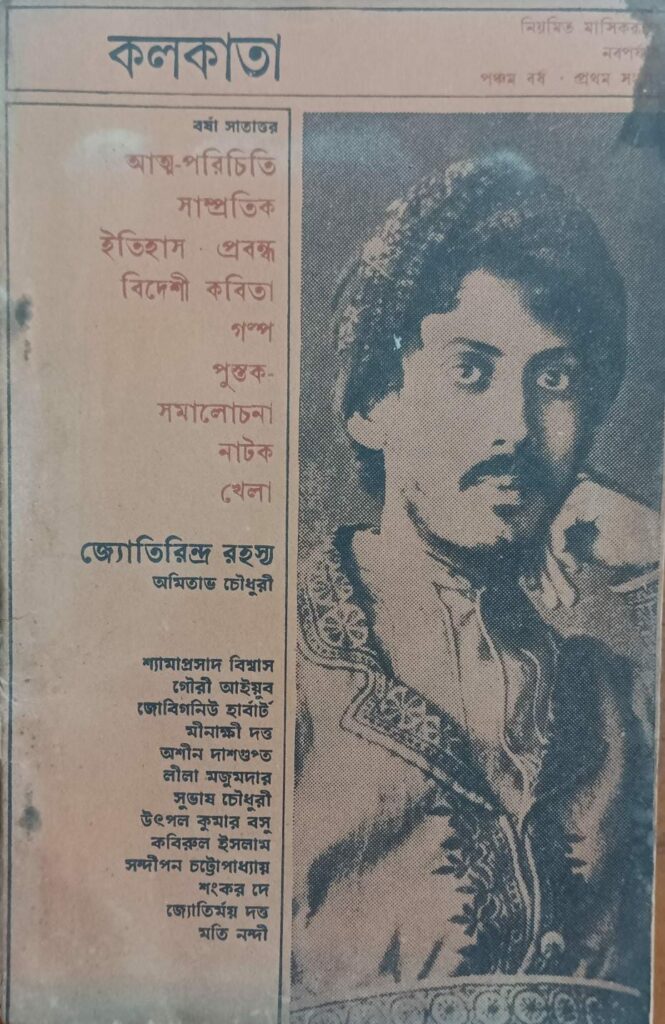

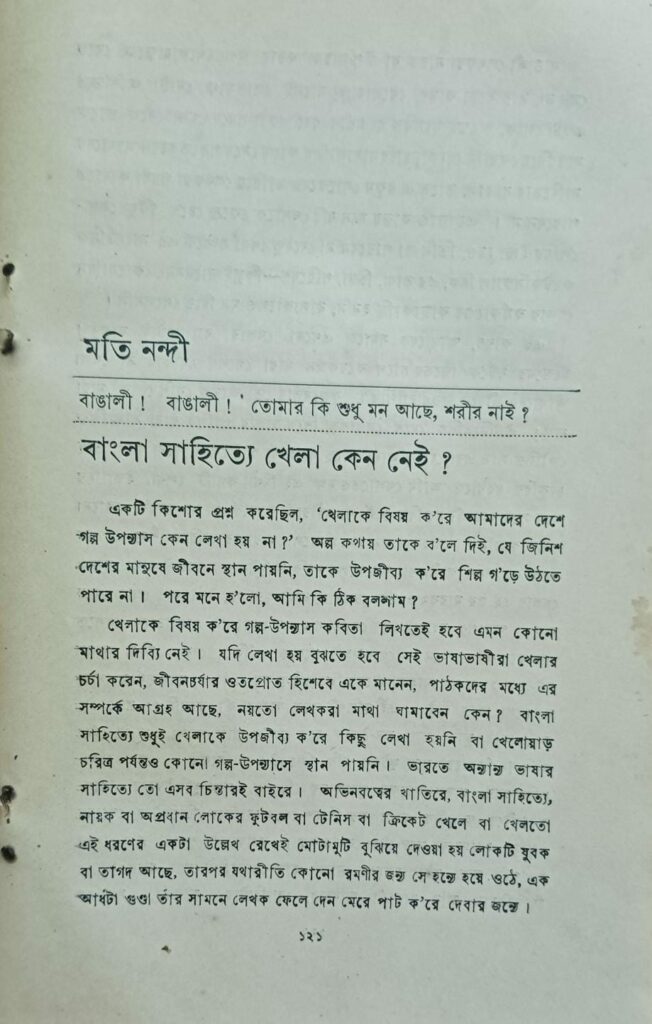

এমন চ্যালেঞ্জের কথা তোলা এই লেখক যে অগাস্ট ১৯৭৭ সালে ‘কলকাতা’ পত্রিকায় ‘বাংলা সাহিত্যে খেলা কেন নেই?’ শিরোনামে একটি নিবন্ধ রচনা করবেন, তাতে বোধহয় বিস্মিত হওয়ার কারণ নেই। সেই ১৯৬১-র ২৯ ডিসেম্বর সংখ্যার ‘অমৃত’ পত্রিকায় ‘শূন্যে অন্তরীণ’ থেকেই খেলাকে গল্পের বিষয় করে এসেছেন। লিখেছেন ‘বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতা’র মতো অনন্য গল্প।

তিনি হঠাৎ করে সম্পাদকের চাহিদা অনুযায়ী লেখাও শুরু করতেন না। যতক্ষণ না চরিত্রগুলো পারম্পর্য পাচ্ছে, ততক্ষণ লেখা চলত মনে-মনে। গল্পের শেষটা আগে থেকে ভেবে নিয়ে শুরু করতেন এমনটাও নয়। হয়তো একটা আবছা ধারণা থাকত, কিন্তু কাগুজে নোটস বা কোনও ছকে তাঁর কোনও আস্থা ছিল না। সজীব গল্পে তেমনই হওয়ার কথা। চরিত্রগুলি নিজেরাই নিজেদের রাস্তা তৈরি করে নেয়। রাশটা লেখকের হাতেই থাকে, কিন্তু কর্তৃত্ববাদীর মতো চরিত্রগুলোকে দাসত্ব করিয়ে মারেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন— ‘ভাল লেখা দুর্ঘটনা ক্রমে হয় না। ওটা বারংবার লেখারই ফল। একই লেখা বার বার লেখার বাতিক আমার আছে এবং ছাপতে দেবার আগে আবার ফিরে লিখি।’

উদাহরণ হিসেবে তাঁর ‘বেহুলার ভেলা’ বইয়ের ‘সূর্যাস্তের প্রতিবিম্ব’ গল্পটির কথা ধরা যায়। সম্ভবত সাতের দশকের মাঝামাঝি লেখা গল্পটি ১৯৯৮ সালে দে’জ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত তাঁর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’-র দ্বিতীয় সংস্করণে ছাপা হল ‘সূর্যাস্তে’ নামে। গল্পের মধ্যেও কখনও শব্দ বদল হয়েছে, কোথাও বাক্য জুড়েছে। এক জায়গায় ‘জন্মসালটা’ হয়েছে ‘জন্মমাস’। আবার কলেজ স্ট্রিটের একটি স্টুডিয়োয় আঠারো বছর আগে তোলা ফটোর সন্ধানে আসা উদয় ও সেই ফটোগ্রাফার চিন্ময়ের কথোপকথনে উভয়েরই একটি করে সংলাপ নতুন করে জুড়েছে— ‘চিন্ময় মাথা নাড়ল, “অনেক খুঁজতে হবে, খরচও পড়বে।” “তা দেব।” ’

লেখাটার মধ্যে কোথাও একটা নিরীহ ‘বা’ শব্দ বাহুল্য মনে হওয়ায় ছেঁটে ফেলেছেন। আঠারো বছর আগে কলেজে টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ন হওয়া উদয় অফিস ক্লাবে শেষমেশ প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলতে রাজি হয়ে যাওয়ার যে-বিবরণ আছে, সেখানে অফিস কলিগদের একটি সংলাপ নতুন করে সংযোজিত হয়েছে— ‘তাহলে ওই কথাই, দশ নয় দাশগুপ্তকে প্রত্যেক গেম সাতের কমে নিতে হবে। নয়তো উদয়দা চা খাওয়াবেন না।’ তথ্য হিসেবে জানিয়ে রাখা যাক উদয় ম্যাচটা যেতে না। এমনকী অফিস টুর্নামেন্টের দিন সে ওই অফিসে দেড় বছরের চাকরিতে প্রথমবার কামাই করে।

এই যে দু-দশক বাদে নিজের লেখা সংশোধন করা তা বোধহয় অনেক লেখক ভাবতেও পারেন না। এখানেই মতি নন্দী অনন্য। নিজের লেখার সুপার এডিটর। অবিশ্যি তাঁর প্রেরণা আরেক লেখক-সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘বাঙ্গলার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’ রচনার বারোটি সূক্তের পঞ্চমটি হল : ‘যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না। কিছু কাল ফেলিয়া রাখিবেন। কিছু কাল পরে উহা সংশোধন করিবেন। তাহা হইলে দেখিবেন, প্রবন্ধে অনেক দোষ আছে। কাব্য নাটক উপন্যাস দুই এক বৎসর ফেলিয়া রাখিয়া তারপর সংশোধন করিলে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। যাঁহারা সাময়িক সাহিত্যের কার্য্যে ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে এই নিয়ম রক্ষাটি ঘটিয়া উঠে না। এজন্য সাময়িক সাহিত্য, লেখকের পক্ষে অবনতিকর।’ মতি নন্দী কোনও অটোমেটিক রাইটিং-এ বিশ্বাস করতেন না। নিজেকে ক্রমাগত সংশোধন করাই তাঁর অন্বিষ্ট ছিল।