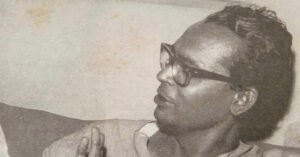

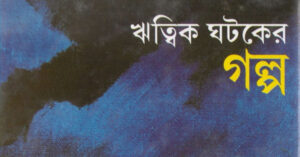

ঋত্বিক ঘটকের দৃশ্যপট

‘‘ঘটক তাঁর নিজের সৃষ্টিতে নিয়ে এলেন এক বিপ্রতীপ ঝোঁক। গৌতম বুদ্ধের দেশে বিশ্বচরাচরকে গতিময় পরিবর্তনশীল রূপে দেখাই সহজাত। বস্তুকে ‘as it is’-এর পরিবর্তে ‘in becoming’-এ দেখতে পাওয়াই প্রাচ্যের বাস্তব।’’

‘‘ঘটক তাঁর নিজের সৃষ্টিতে নিয়ে এলেন এক বিপ্রতীপ ঝোঁক। গৌতম বুদ্ধের দেশে বিশ্বচরাচরকে গতিময় পরিবর্তনশীল রূপে দেখাই সহজাত। বস্তুকে ‘as it is’-এর পরিবর্তে ‘in becoming’-এ দেখতে পাওয়াই প্রাচ্যের বাস্তব।’’

“‘রামকিঙ্কর’ তিনি নিজে শেষ করে যেতে পারেননি, কিন্তু ফুটেজগুলির থেকে যে-কাঠামোটা আজ দাঁড়িয়েছে, সেটা দেখে বোঝা যায় যে, তিনি তথাকথিত তথ্যচিত্রের এ-দেশে অনুশীলিত চেনা ফরম্যাট ও আঙ্গিকগুলোর বাইরে বেরিয়ে, রামকিঙ্করের শিল্পীসত্তার ব্যক্তিগত অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন।”

‘আপাতদৃষ্টিতে বিভ্রান্ত, অনিশ্চিত এবং পরস্পর-বিরোধিতায় জর্জরিত এই ছবির কেন্দ্র-চরিত্র নীলকণ্ঠ বেশ কিছু মূল্যবান প্রশ্ন তুলছে। যিনি এক অর্থে ব্রাত্য, আবার প্রতিবাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।’

‘ধরা যাক, কোনও শটে ক্যামেরার ফোরগ্রাউন্ড-এ একটা মুখ আছে, কিন্তু সেটুকুই ফ্রেমটার বৈশিষ্ট্য নয়; দেখা যাবে, দূরে ব্যাকগ্রাউন্ড-এও কোনও একজন চরিত্র, কোনও কাজে লিপ্ত। একইসঙ্গে ফোরগ্রাউন্ড-ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করে, ফ্রেমে গতিময়তা আনতেন ঋত্বিক।’

এটিও খেয়াল করার যে, পাঁচ ও ছয়ের দশকে রিফিউজি পরিবারগুলি ক্রমে কলকাতায় আসার প্রাবল্যে মহানগরের ভেঙে-পড়া ব্যবস্থায় সংসারের হাল ধরতে বাড়ির বউকে বা বোনকে চাকরি খুঁজতেই হয়। কিন্তু শরণার্থী প্রায় প্রতিটি পরিবারের যে-নীতা, সে তার থেকেও অন্যতর কিছু। সে-ই টুকরো করে দেওয়া বঙ্গভূমি, বিখণ্ডিত বঙ্গবালা। আর অন্যদিকে সে-ই বাপের আদরের মেয়ে। বাবা এখন সম্বলহীন।

‘হয় তাঁর গল্পে কাহিনি গৌণ হয়ে জ্বলজ্বল করছে কোনও একটা আবেগ বা প্রতীতি; নয় এমন এক সামাজিক ক্ষত বা প্রতিরোধের গল্প শানানো হচ্ছে, যার সম্ভাব্যতা অতিনাটকের কাঁচা চেহারার প্রোমোশনের সমগোত্রীয় কিছু হতে বসে।’

‘ঋত্বিক এখানে পুনর্জন্মবাদকে স্বীকৃতি না দিলেও, জীবনের যে-প্রবহমান নীতি, তা একপ্রকার অবিকৃতই রেখেছেন। কারণ তার উৎপত্তি কোনও ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পৃথক কণা থেকে নয়, এ এক পারমার্থিক সত্য, যা অদ্বৈত মতে নাম, রূপ, স্থান ও কালের অতীত।’

“‘স্মৃতি’কে এপিক ফর্মের মাধ্যমে ছুঁতে চান ঋত্বিক। আমাদের মনে করাতে চান বিকল্প এক ‘আধুনিকতা’-র অবয়ব। মৃত্তিকালগ্ন অবয়ব। আত্মবীক্ষা আর আত্মশক্তির ‘আধুনিকতা’।”

‘প্রথমদিনের কাজে যখন আলাপ হল, আমার কাজ দেখে খুব আপন করে নিলেন। আমাকে ডাকতেন ‘ম্যাজিশিয়ান’ বলে। সব সময়ে লক্ষ করতাম কাজের সময়ে কী আশ্চর্য তাঁর মনোযোগ। অন্য সময়ে বেহিসেবি জীবন, মদ্যপান এইসমস্ত দিক থাকলেও, কাজের সময়ে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ! কিন্তু কাজে যদি একবার মন বিগড়ে যায়, তখন আবার অন্য রূপ।’

এই ছবির মূল কাহিনি ঋত্বিকের নয়, চিত্রনাট্য তাঁর। চিত্রনাট্য রেসিপি হতে পারে, কিন্তু রান্না, অর্থাৎ ছবির ট্রিটমেন্টের ওপরেই সবটা নির্ভরশীল। সেই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ক্যামেরার অবস্থান ও চলন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ। এই ছবিতে ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ক্লোজ আপ, আশ্চর্য সব ক্লোজ আপ শট।

“আগুনের বর্ণমালায় যখন লক্ষ কোটি মানুষের ললাটে ‘র্যাড্ক্লিফ লাইন’-এর রক্তক্ষরণ শুরু হল, তখন থেকেই পদ্মার চর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। নাটকে বৃদ্ধের চরিত্রে প্রধান অভিনেতা ভৃগু, আর-এক দলের অনসূয়াকে নিয়ে নতুন মঞ্চায়নের পরিকল্পনা করে। ইতিমধ্যে শিবনাথ-অভিনীত কোকিলকূজন সমন্বিত দৃশ্যে ডেকে উঠল অনেকগুলো ব্যাং।”

“ধীরে-ধীরে উভয়েই ঈষৎ টলোমলো পায়ে এগিয়ে এলেন ‘কলের বাঁশি’র দিকে। অন্য রিক্সায়, সেই মুভিক্যামেরাতে তখন তোয়ালের সাদা আবরণ খসিয়ে দিয়ে, ছবি নেওয়ার প্রস্তুতি চলেছে।”

This Website comprises copyrighted materials. You may not copy, distribute, reuse, publish or use the content, images, audio and video or any part of them in any way whatsoever.

©2026 Copyright: Vision3 Global Pvt. Ltd.