ঋত্বিক ঘটকের ছবি যখন প্রথম দেখি, তখন আমি যথেষ্ট ছোট; সেই ছবির নাম ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’। সে-সময়ে একে-একে ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’, ‘পথের পাঁচালী’— এ-ধরনের ছবিগুলোও দেখেছিলাম। তখন কলকাতা শহর অনেক বেশি সজীব ছিল; নানা জায়গায় সিনেমামোদী মানুষের উদ্যোগে, ফেস্টিভ্যাল হত। সে-রকমই এক ফেস্টিভ্যাল-এ, ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’ দেখেছিলাম। প্রথমবার দেখে, সেই বয়সে অন্যরকম অনুভূতি হয়েছিল তো বটেই, কিন্তু শিবরাম চক্রবর্তীর উপন্যাসটা পড়ে, সেটা অনেক বেশি ভাল লাগে। তখন ছবিটা ভাল না লাগার কারণ, মূলত অভিনয়। ‘সিনেমার অভিনয় কেমন হবে’— এই নিয়ে একটা ধারণা মনের মধ্যে প্রোথিত ছিল, কিন্তু পরে উপলব্ধি করেছি, এ-ধরনের অভিনয় একটা স্বতন্ত্র ফর্ম, যা অনেক সময়েই শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে।

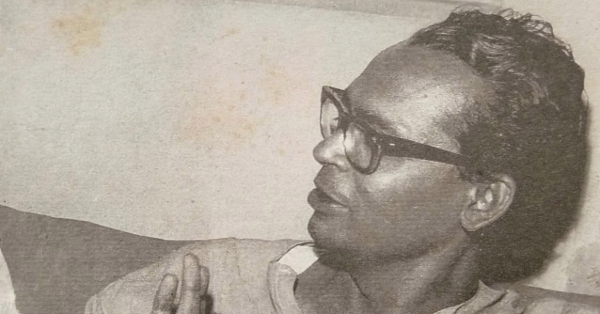

তারপরে, ঋত্বিক ঘটককে দেখা, বোঝার সূচনা— ফিল্ম ইন্সটিটিউটে যাওয়ার পর। আমাদের ‘ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশন’ ক্লাসে।‘মেঘে ঢাকা তারা’ দিয়ে এই ‘জানা’র সূত্রপাত। আমাদের ক্লাস নিতেন সতীশ বাহাদুর; ওঁর ক্লাসের ধরন-ই ছিল, বারবার ফিল্ম দেখিয়ে ক্লাস নেওয়া, সিন ধরে-ধরে আলোচনা করা; সিনেমা যে শুধুই— দেখে ছেড়ে দেওয়ার বিষয় নয়, সেখানে প্রতিটা ফ্রেমিং-কম্পোজিশনের ব্যঞ্জনার্থ কী, সেটাই বারবার মনে গেঁথে দেওয়া।

‘মেঘে ঢাকা তারা’য় যখন প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে, সুপ্রিয়া ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, সেই দৃশ্যায়নে সুপ্রিয়ার একটা বিগ ক্লোজআপ রয়েছে; চোখের তলা দিয়ে ট্রেনটা বোঝা যাচ্ছে, আর কখনও শুধু চোখ দুটো; সেখানে যে সুপ্রিয়াকে, অবচেতনে দুর্গার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এই ব্যাখ্যাগুলোই আমাদের বোঝানো হত। পুনেতে, ‘মেঘে ঢাকা তারা’ নিয়ে বিশেষ সেশনে, পরপর তিনবার ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রথমবার এমনি দেখা, তারপর বিশেষ শট-ফ্রেমিং-কম্পোজিশন নিয়ে কাঁটাছেঁড়া করা— একইভাবে তৃতীয়বারও তাই। এর ফলে, একটা বিশেষ জায়গায় এসে, আমি আর ছবিটাকে কাঁটাছেঁড়া করার জায়গা থেকে দেখতে পারি না, একাত্ম হয়ে যাই।

ঋত্বিক ঘটকের ফ্রেমিংয়ের যে অন্তর্নিহিত অর্থ, সেই প্রয়োগ তো এখনকার ছবিতে দেখাই যায় না, অনেকেই মনে করতে পারেন, অন্তর্নিহিত অর্থ অনেক সময়েই— পরিচালকের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়োগ হয় না। তা পরবর্তীকালে দর্শক, কিংবা সমালোচকের চাপিয়ে দেওয়া। কিন্তু আমার মনে হয়, সিনেমার ব্যঞ্জনার্থ নিয়ে আলোচনা করার এই স্পেসটুকুই, তাকে কালোত্তীর্ণ করে রাখে।

এভাবেই একে-একে ফিল্ম ইন্সটিটিউটে থাকাকালীন, ‘সুবর্ণরেখা’, ‘আমার লেনিন’, ‘কোমল গান্ধার’ দেখেছিলাম। মনে আছে, ‘নাগরিক’ ছবিটা দেখেছিলাম তখনকার টেলিভিশনে, একদমই ভাল লাগেনি, নাটকীয় লেগেছিল খুব। তবে নাটকীয় মানেই কি খারাপ ছবি? তা কিন্তু নয়। ঋত্বিক ঘটকের অন্য ছবিতেও তো নাটকীয়তা এসেছে, কিন্তু সেগুলো এসেছে ছবির অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে।

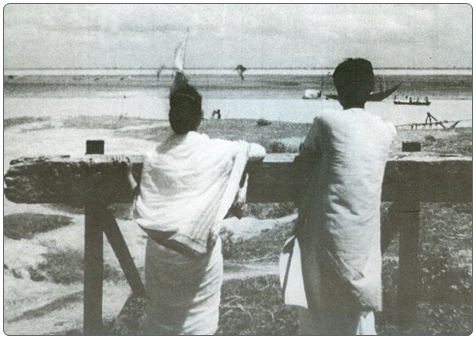

তবে আমার কাছে, ঋত্বিক ঘটকের সিনেমাতে ওঁর শ্রেষ্ঠত্বের জায়গা— ‘সিনে কম্পোজিশন।’ কী অসাধারণ সমস্ত ফ্রেম নির্মিত হয়েছে ঋত্বিকের স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায়। এরকম ফ্রেমিং কিন্তু শুধুমাত্র সিনেমাটোগ্রাফারের কৃতিত্বে হয় না, সেখানে পরিচালকের আত্মনিয়োগ থাকা আবশ্যক। বিশেষত যেখানে ওঁর নানা সিনেমায় বারবার চিত্রগ্রাহকও বদলেছেন, (বেবী ইসলাম, দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দীনেন গুপ্ত প্রমুখ;) সেই সিনেমাগুলোতেও, ঋত্বিকীয় ভঙ্গিমায়— অসাধারণ সমস্ত ফ্রেমিং-এর নির্দিষ্ট ধাঁচ বজায় থেকেছে। ফোরগ্রাউন্ড-ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করে— একটা দারুণ কম্পোজিশন রেখে, কিছুক্ষেত্রে ডিপফোকাস লাইটিং করে ফ্রেমগঠন— ওঁর একচেটিয়া নির্মাণরীতি ছিল। পাশাপাশি একটু লো-অ্যাঙ্গেল, টপ-অ্যাঙ্গেল ব্যবহার করা, সম্পাদনার দৃষ্টিকোণ থেকে, লং শট-এর সঙ্গে ক্লোজ শট ব্যাবহার— এগুলোই দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল আমাকে। পাশাপাশি উল্লেখ্য — ওঁর গতিশীল ন্যারেটিভ স্টাইল-এর কথাও; সেখানে সম্পাদনা মানে, পরপর শট সাজিয়ে জুড়ে দেওয়া নয়, তার মধ্যে কতগুলো অন্তর্নিহিত যুক্তি কাজ করছে; সেই যুক্তি হল— ‘ইন্টারনাল লজিক অফ ড্রামা’; এটাই শটের মধ্যে, নাটকীয়তার অতিমাত্রা ও সিনে কম্পোজিশনের সামঞ্জস্য বজায় রেখে উপস্থাপিত হয়েছে।

ধরা যাক, কোনও শটে ক্যামেরার ফোরগ্রাউন্ড-এ একটা মুখ আছে, কিন্তু সেটুকুই ফ্রেমটার বৈশিষ্ট্য নয়; দেখা যাবে, দূরে ব্যাকগ্রাউন্ড-এও কোনও একজন চরিত্র, কোনও কাজে লিপ্ত। একইসঙ্গে ফোরগ্রাউন্ড-ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যবহার করে, ফ্রেমে গতিময়তা আনতেন ঋত্বিক। পাশাপাশি টপ-অ্যাঙ্গেল, লো-অ্যাঙ্গেল-এর ব্যবহার তো রয়েছেই। ঋত্বিক অনেক সময়ে, ক্লোজশটের ক্ষেত্রেও ‘লো-অ্যাঙ্গেল’ ব্যবহার করেছেন। ক্লোজ আপ ব্যবহার মানেই যে— ‘আই লেভেল’-এ গিয়ে শট নেওয়া নয়, তা ঋত্বিক প্রতিষ্ঠা করলেন। এই নির্বাচনগুলোই সম্পাদনার গতিময়তায় স্বতন্ত্রতা এনে দিয়েছে।

‘সুবর্ণরেখা’-র ক্ষেত্রে এরকম কিছু দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। মাধবীর সঙ্গে তার দাদার কথোপকথনের সময়ে যে-প্রেক্ষাপট, যেখানে মাধবীকে দেখতে এসেছে, কিন্তু মাধবী দেখতে যেতে চায় না ছেলেটিকে, সেই দৃশ্যে মাধবী প্রথমেই ক্লোজশট-এ ঘুরে তাকায়, তারপরে মিডশট, তারপরে, মিড-লংশট। এই গোটা বিষয়টাকে কম্পোজ করে, একই অ্যাক্সিস-এ কাট করে, নাটকীয়তার নির্মাণ— ঋত্বিক ঘটকের মুনশিয়ানার জায়গা। ফলে বলা যেতে পারে, কোনও নির্দিষ্ট ইমোশন ব্যবহার করার জন্যই যেন, নির্দিষ্ট প্রযুক্তি ও পদ্ধতির ব্যবহার সিনেমার আলাদা বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠছে। সিনেমাটিক প্রযুক্তির সমান্তরাল ব্যবহার— ইমোশনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন ঘটক। বিশেষ কোনও অনুভূতির প্রকাশের সময়ে, অন্য আনুষঙ্গিক বিষয়ের থেকে— সিনেমাটিক পদ্ধতির প্রয়োগই প্রধান হয়ে উঠেছে।

‘কোমল গান্ধার’-এও দেখা যাবে, যখন ‘দোহাই আলি’-র সেই বিখ্যাত দৃশ্য হচ্ছে, খালি ট্র্যাকের ওপর দিয়ে— ট্র্যাকশটটা যায়, এবং তারপর ঝপ করে একটা কালো পর্দা আসে, এবং একইভাবে সেই ‘দোহাই আলি’ শব্দটাই ব্যাবহার হয়, যখন সুপ্রিয়াকে সিঁড়ির কাছে দেখা যায়, সেখানে তার ওপর দিয়ে ট্র্যাক শটটা হয়। এই শব্দ, পদ্ধতি ও সম্পাদনার সামগ্রিক অতিনাটকীয় প্রয়োগই, নির্মাতা হিসেবে ওঁকে অন্য স্তরে নিয়ে গেছে। এই ‘অতিনাটকীয়’ ভঙ্গিমা ওঁর সিনেমার জন্য অতিরিক্ত নয়, ‘আবশ্যক’।

বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয়ই হোক, কিংবা ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’-তে যে-সমস্ত ঘটনা আমরা দেখি, সেগুলো কাহিনি অনুযায়ী কাকতালীয় হলেও, একবারেও জন্যও মনে হয় না, ‘নন সিনেম্যাটিক’। অতিনাটকীয়তাকে ব্যবহার করে, সিনেমাটিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, আজও আধুনিক সময়ে পরিচালকদের মধ্যে বিরল। প্রথমত এখানে কেউ অতিনাটকীয়তা ব্যবহারই করতে পারেন না এবং করলেই, তা কেমন যেন জোলো হয়ে যায়।

শোনা যায়, ঋত্বিক-এর চিত্রনাট্যে নাকি সেই অর্থে পূর্বপরিকল্পিত বিষয় থাকত না, এখন সত্যিই যদি এমন হয়, তাহলে একই অ্যাক্সিস-এ রেখে, তিনটে আলাদা-আলাদা শট নেওয়া যে কী বিস্ময়কর মেধার কাজ, তা স্পষ্ট হয়। সিনেমার ভাষায় বলা হয়, ‘ইম্যাজিনারি লাইন’ জাম্প করা উচিত নয়, করলে সাংঘাতিক ধরনের একটা ভুল ধরা পড়ে। কিন্তু ঋত্বিক স্বচ্ছন্দে ১৮০ ডিগ্রি জাম্প করতেন, এবং এই ব্যাকরণ ভাঙা এবং তার অতিনাটকীয় পরিবেশন, খারাপ তো লাগেই না, উলটে স্বতন্ত্রতা এনে দেয়।

বিজন ভট্টাচার্যের অভিনয়ই হোক, কিংবা ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’-তে যে-সমস্থ ঘটনা আমরা দেখি, সেগুলো কাহিনি অনুযায়ী কাকতালীয় হলেও, একবারেও জন্যও মনে হয় না, ‘নন সিনেম্যাটিক’। অতিনাটকীয়তাকে ব্যবহার করে, সিনেমাটিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, আজও আধুনিক সময়ে পরিচালকদের মধ্যে বিরল।

আরেকটা বিষয় এখানে লক্ষণীয়; ঋত্বিক-এর ছবিতে, একটা দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যে যাওয়ার ক্ষেত্রে, প্রচুর ‘ডিজল্ভ’-এর ব্যবহার। এখনকার সময়ে সিনেমা বানালে, এই ডিজল্ভ-এর ব্যাবহার কতটা করতেন ঋত্বিক, তা নিয়ে সংশয় আছে। অন্তর্বর্তী শটের মাঝে, এই ট্রানজিশন একটা সময়-পর্বের ব্যাপার। আজকের দিনে, ‘ফেড ইন’ বা ‘ফেড আউট’ যাও-বা দেখা যায়, ডিজল্ভ-এর প্রয়োগ একদমই বিরল। এর কারণ হতে পারে, ডিজল্ভ-এর ব্যবহারটা কেন করা হয়, এটা এখনকার নির্মাতারা ধরতে পারছেন না। মূলত ‘কালক্ষেপ’ বোঝাতে, বিভিন্ন শটের মাঝে— চমৎকার ভাবে ডিজল্ভ-এর প্রয়োগ করেছেন ঋত্বিক। এমনকী সত্যজিৎ রায়ের প্রথমদিকের কিছু ছবিতে, (‘পথের পাঁচালী’, ‘অপরাজিত’) প্রচুর পরিমাণে ডিজল্ভ-এর প্রয়োগ রয়েছে, যার কিছু-কিছু দেখলে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ঋত্বিক-এর ছবিতে ‘কালক্ষেপ’ বোঝাতে— সঠিক সময়ে, যেভাবে ডিজল্ভ ব্যবহৃত হয়েছে, তা যথাযথ।

ঋত্বিক-এর ছবিতে সংগীতেরও চমকপ্রদ, অতিনাটকীয় প্রয়োগ দেখা যায়, যা সাহিত্যরসকেও সিনেমায় ভাষায় প্রয়োগের নামান্তর। কখনও বাদাদুর খাঁ, কখনও সলিল চৌধুরীর সাংগীতিক প্রয়োগ আমরা দেখি; ওঁর ছবিতে, বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে, মিউজিক-আন্ডারলাইনও করা থাকত। কোনও দৃশ্যস্থিত ইমোশন বোঝানোর জন্য— উনি যেভাবে দৃশ্যর সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে দিতেন, তা সত্যিই অভাবনীয়, এবং এটাও সম্ভব হয়েছিল সংগীত সম্পর্কিত নানা বিষয়ে ওঁর জ্ঞান ও তার সৃষ্টিশীল প্রয়োগের জন্যই।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, ‘মেঘে ঢাকা তারা’-র চাবুক মারার দৃশ্য। সুপ্রিয়া দেবী সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন, আর মিউজিকের সঙ্গে একটা অদ্ভুত চাবুকের আওয়াজ চলেছে। এখন চাবুক তো কোনও বাদ্যযন্ত্র নয়, কিন্তু এখানে ‘হৃদয়ে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে’— এই ব্যঞ্জনাটুকু প্রকাশের ক্ষেত্রে কী বিস্ময়কর প্রয়োগ! এটাই তো চট করে মনে প্রভাব ফেলে, এবং খুব সহজেই বোঝা যায়, উনি কী বলতে চাইছেন।

ঋত্বিক ঘটকের ছবি যে শুধুই ‘দেশভাগের যন্ত্রণাময় দলিল’; এরকম একটা ব্যাকরণ সমালোচকরা বেঁধে ফেলেন। কিন্তু আমার তা মনে হয় না। এই দৃষ্টিকোণ বড়ই একপেশে। আমার মনে হয়, দেশভাগ-যন্ত্রণার পাশাপাশি, ঋত্বিক-এর ছবিতে উঠে এসেছে, ‘বাড়ি কোথায়?’ এই প্রশ্নটাও। এই প্রশ্ন ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’তেও ভীষণভাবে প্রতিফলিত। কাঞ্চন যখন বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল, সেখানেও তো ‘বাড়ি’ই অন্যতম চরিত্র ও সন্ধান। ‘বাড়ি কী?’ ‘কাকেই-বা বাড়ি বলব?’ এইটাই ওঁর নানা ছবিতে, ফিরে-ফিরে এসেছে। ‘সুবর্ণরেখা’য় যে ‘নতুন বাড়ি’র উল্লেখ আমরা পাই, সেটাই বাড়ি, নাকি দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যে নতুন জীবনের সন্ধান, সে-ও এক ধরনের বাড়ি? ‘ছিন্নমূল’-এর প্রতি সমবেদনাই কি এই প্রয়োগের কারণ? কিন্তু ছিন্নমূল মানুষ তো— এক জায়গা ছেড়ে এসে, নতুন জায়গায় ঘর বাঁধছে; কী সেই ‘নতুন বাড়ি সংজ্ঞা’ এ-প্রশ্নই আজীবন খুঁজে চলেছেন ঋত্বিক।