১৩২১ বঙ্গাব্দে, বড় মেয়ে মাধুরীলতা দেবী বা বেলা-কে চিঠি লিখছেন রবীন্দ্রনাথ। চৈত্র দিনের খরতাপ সর্বাঙ্গে— শিলাইদহ থেকে লিখছেন কবি— ‘শরীরটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে পড়েছিল… একেবারে ভেঙে পড়েছিলুম। তাই তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সমস্ত ফেলে একেবারে এক দৌড়ে পদ্মার কোলে এসে আশ্রয় নিয়েছি। যেমনই এসেছি অমনি আমার সেই ভয়ংকর ক্লান্তি কোথায় দূর হয়ে গেছে। পদ্মা আমাকে যেমন করে শুশ্রূষা করতে জানে এমন আর নেউ না।’

রবীন্দ্রনাথ চাইছেন স্থির হয়ে পদ্মার কলধ্বনিতে কান পেতে চুপচাপ পড়ে থাকতে। ছিন্নপত্রাবলীতে ইন্দিরা দেবীকে লিখছেন— ‘যদি জীবনটা সেই দিন থেকে ফিরে পাই! আর একবার পরীক্ষা করে দেখা যায়… কবির গান গলায় নিয়ে পদ্মার বুকে ছিপছিপে ডিঙিতে জোয়ারের বেলায় ভেসে পড়ি।’ পদ্মাপাড়ের কত নাটকের সাক্ষী থেকেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাতাসের শব্দ, দুটো-একটা করে কাশফুল ফোটার উপক্রম, শরতের আকাশ, ‘নদী তরঙ্গের ভিতরকার একটি অবিশ্রাম সঘন কম্পন’।

আরও পড়ুন: ঋত্বিকের দেশভাগ-ত্রয়ীর সূত্র ছিল ‘বাড়ী থেকে পালিয়ে’-তেই! লিখছেন শ্রুতি গোস্বামী…

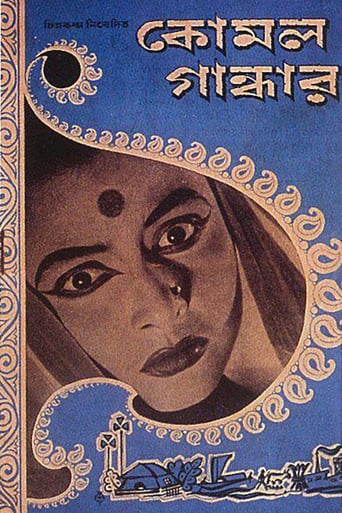

‘কোমল গান্ধার’ (১৯৬১) ছবির আরম্ভেই নাট্যারম্ভ। সেই নাটকের চরিত্র এক বৃদ্ধের সংলাপে আমরা শুনি— ‘ক্যান যামু? বুঝা আমারে, এমন কোমল দ্যাশটা ছাইড়া? আমার নদী পদ্মারে ছাইড়া যামু ক্যান?’ নিজের কন্যার কলকাতা-বিষয়ক কৌতূহল লক্ষ করে এর পরই শোনা যাবে বৃদ্ধের সেই অবিমিশ্র মর্মব্যথার কথা— ‘আমার কপালপুইড়া, আমার বাপ কপালপুইড়া। আমার চোদ্দপুরুষ কপালপুইড়া। যে কয়েটারে জন্ম দিইছি সবকটা কপাল পুইড়া। নইলে আমি পদ্মার পারে জন্মাইলাম ক্যান?’

আগুনের বর্ণমালায় যখন লক্ষ কোটি মানুষের ললাটে ‘র্যাড্ক্লিফ লাইন’-এর রক্তক্ষরণ শুরু হল, তখন থেকেই পদ্মার চর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। নাটকে বৃদ্ধের চরিত্রে প্রধান অভিনেতা ভৃগু, আর-এক দলের অনসূয়াকে নিয়ে নতুন মঞ্চায়নের পরিকল্পনা করে। ইতিমধ্যে শিবনাথ-অভিনীত কোকিলকূজন সমন্বিত দৃশ্যে ডেকে উঠল অনেকগুলো ব্যাং। ভৃগু তখন শান্তাদির কাছে কাতর নিবেদন জানায়, এভাবে নাট্য-সম্ভাবনা যেন অচিরে বিনষ্ট না হয়। ভৃগু অনসূয়াকে বলে— নাম রেখেছি কোমল গান্ধার মনে মনে, রবীন্দ্রনাথের এই কবিতায় একটি মেয়ের বর্ণনা। চারপাশের প্রচণ্ড ঝড়ঝাপটার মধ্যেও করুণ মিষ্টি সুরের একটি মেয়ে। অনসূয়া বলে— ঠিক যেমন আমাদের বাংলাদেশ, ঠিক অমনি একটি মেয়ের মতো। ক্রমশ দেখা যায়, ‘শকুন্তলা’ মঞ্চায়নে উদ্যোগী ভৃগু। ততদিনে জয়েন্ট প্রোডাকশনে ইতি টানা হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি, অনসূয়ার প্রেমিক থাকে ফ্রান্সে। তার নাম সমর হলেও অনসূয়া ডাকে তাকে ফার্দিনান্দ বলে।

আগুনের বর্ণমালায় যখন লক্ষ কোটি মানুষের ললাটে ‘র্যাড্ক্লিফ লাইন’-এর রক্তক্ষরণ শুরু হল, তখন থেকেই পদ্মার চর ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ। নাটকে বৃদ্ধের চরিত্রে প্রধান অভিনেতা ভৃগু, আর-এক দলের অনসূয়াকে নিয়ে নতুন মঞ্চায়নের পরিকল্পনা করে। ইতিমধ্যে শিবনাথ-অভিনীত কোকিলকূজন সমন্বিত দৃশ্যে ডেকে উঠল অনেকগুলো ব্যাং।

পদ্মা নদীকে কাছে পেয়ে গগন (বিজন ভট্টাচার্য) চোখমুখ ভিজিয়ে নিচ্ছেন পদ্মার জলে। বংশী প্রশ্ন করে— ‘পদ্মা মাকে কাছে পেয়ে মাথায় ঠেকাচ্ছেন?’ এর পরই গানের শতজলঝরনার ধ্বনি। পদ্মার বুকে পাল তোলা নৌকা ভাসে। বাতাসে ভাসে গগনের গান— এপার পদ্মা-ওপার পদ্মা রে— মাঝে জাগনার চর,… তারি পরে বইস্যা আছেন শিব সদাগর…’। ক্রমশ ‘আমের তলায় ঝামুর ঝুমুর/ কলাতলায় বিয়া/ আইলেন গো সোন্দরীর জামাই/ মটুক মাথায় দিয়া…’। এ যেন এক মহাসমারোহ। পদ্মার সান্নিধ্যে জেগে উঠেছে নাট্যদলের সকলে। অনসূয়া ভৃগুকে বলে, সে জানত না এই জলপ্রবাহ প্রকৃতপ্রস্তাবে পদ্মা নদী। ভৃগুরও দেশের বাড়ি ওপারেই। গঙ্গা-বিধৌত সমভূমির যে বিকল্প প্রস্তাব রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই কাজ সিনেমা নামক আরও আধুনিক মাধ্যমে বিস্তারিত করলেন ঋত্বিককুমার ঘটক। বাঙালির সংস্কৃতি যতটা গঙ্গাতীরবর্তী, ঠিক তেমনই পদ্মা নদীর প্রতি বাঙালির টান। একথা মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর উত্তরসূরি ঋত্বিক।

এরপর তো সেই বাফার শট। বিয়োগচিহ্ন। আর তার পরেই ‘দোহাই আলি’ আর্তনাদ। যাঁরা ভিটেমাটি ছেড়ে এসেছিলেন এদেশে উদ্বাস্তু হয়ে, পদ্মা নদীর সঙ্গে ছিন্ন হয়ে গেল তাবৎ যোগসূত্র। অন্যদিকে ‘শকুন্তলা’ মঞ্চায়নের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে ভৃগু। সেও এক নির্জন তপোবনের কাহিনি। ‘নিশ্চিন্দি’ শব্দটাই বুঝি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ভৃগুর হাতে অনসূয়া তুলে দেয় তার মায়ের ডায়রি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে বলে— তুমি আমার মায়ের ছেলে।

ঋত্বিককুমার ঘটক লিখছেন— একটা জীবনপ্রণালী মানুষের এক বিচিত্র প্রবাহ। এখন সব অলীক। দুগ্গা পূজা, মুসলমান চাষাদের বাঁ পায়ে পিতলের মল করে শারীগান, এমন কত কিছু। এগুলো প্রাণময়, উদ্দাম। তিনি কবি হলে, চিত্রকর হলে উপাদান আহরণে সমস্যা হত না। কিন্তু তিনি যে ছবি তোলেন। ক্যামেরার সামনে সৃষ্টি হয় অজস্র নাট্যমুহূর্ত। এই সকল প্রণোদনা সার্থক হত যা দেখেছেন তাই যদি দেখাতে পারতেন। বাস্তব থেকে কি রূপকথা তৈরি করা যায়! প্রতিচিত্রণকে সিনেমার প্রধান কাজ ভাবেননি ঋত্বিক, তবুও তাঁরই কণ্ঠে শোনা যায় মর্মন্তুদ বেদনার ভাষা। সেই বেদন-বাঁশির সুর বুনে দেন ‘কোমল গান্ধার’ ছবি জুড়ে। অনসূয়া-ভৃগু-গগন প্রমুখ যে রূপসী বাংলার শরিক সে ভূখণ্ড তখন মারের সাগর পাড়ি দেওয়ার আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত।

আজ দেশ-বিদেশে যে ঋত্বিক-চর্চা, তার অন্যতম পুরোধা সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় ‘কোমল গান্ধার’-কে বলেছেন ‘এদেশে প্রথম চলচ্চিত্রায়িত প্রবন্ধ’। ‘কোমল গান্ধার’ ভাষাগত স্তরে ‘অর্থের নিশ্চলতার অবসান ঘটিয়ে উন্মোচন ও সম্প্রসারণশীলতায় নিবদ্ধ’। এই সিনেমা আখ্যান বর্জন করেছে এমন মনে করেন না ঋত্বিক-তান্ত্রিক। বরং আখ্যানের সীমান্তকে মুক্ত করে বহুবিধ সম্ভাবনা প্রস্তুত করে। যে জীবনপ্রণালীর বিচিত্র প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঋত্বিকের এত হাহাকার, সেইসব হারিয়ে যাওয়া স্মৃতিমালা ছড়িয়ে পড়ে গানে গানে, গীত হয়ে। বিয়োগচিহ্নের সামনে ভৃগু-অনসূয়ার উপস্থিতিতেই ঋত্বিক জুড়ে দেন শত শত শব্দমালা। বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গত করে প্রাকৃত উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি। জাহাজঘাটার মানুষের কোলাহল, বাজারের শব্দ, এমন আরও কত কী। ‘দোহাই আলি’-র শব্দে কেবল অতীতের কান্না ধ্বনিত হয় না, ভবিষ্যতের বিবিধ দুঃখ-বেদনার প্রবর্তনাও ঘটান চিত্রপরিচালক। আজকের পৃথিবীজুড়ে মানুষের বায়ুভুত নিরাবলম্ব পরিস্থিতি স্মরণ করায় ‘সুবর্ণরেখা’ ছবির সেই সংলাপ— ‘কে উদ্বাস্তু নয়!’। ঋত্বিকের মতো শিল্পী চিরদিনই পথে বেরিয়েছেন কাঁধে ফকিরের ঝোলা নিয়ে। তাই কেউ কেউ তাঁকে দেখতে পান মহানগরীর ফুটপাতবাসীর সঙ্গে খাবার ভাগ করে খেতে— যেমনটা দেখেছিলেন নবারুণ ভট্টাচার্য।

‘ছেলে ভুলানো ছড়া’ লেখায় রবীন্দ্রনাথ বলেন— এইসব ছড়ার রসাস্বাদনে মিশে থাকে অতীতের বহু স্মৃতি। তিনি স্বীকার করেন, এইসব ছড়ায় মিশে আছে তাঁর আত্মকথনের কিছু কিছু অংশ। ঋত্বিকও এক জায়গায় বলেন, তাঁর ছবিগুলি তাঁর আত্মজীবনীর অংশবিশেষ। সুরমা ঘটকের লেখা সূত্রে আমরা জানি, ঋত্বিক তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন তাঁর মা ইন্দুবালা দেবীর ডায়রি। ‘কোমল গান্ধার’-এর গান ও ধ্বনিপটে তাই স্মৃতিকথা রচনার এত আয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধটা যে এই ছবির প্রধান একটি ভরকেন্দ্র, তা বুঝতে সময় লাগে না। অনসূয়া তাঁর দয়িতকে সম্বোধন করে ফার্দিনান্দ বলে। ‘শকুন্তলা’ প্রবন্ধেও তো দুষ্মন্ত-শকুন্তলা মিরান্দা-ফার্দিনান্দের কাহিনি নিয়ে আলোচনা করেন রবীন্দ্রনাথ। স্পষ্টই বলেন, ফার্দিনান্দের সঙ্গে প্রণয় ব্যাপারেই মিরান্দার প্রধান পরিচয়। অন্যদিকে ‘শকুন্তলা’-র পরিচয় আরও অনেক ব্যাপক। প্রণয়ী রাজা দেখা না দিলেও, তার মাধুর্য ‘কত বিচিত্রভাবে প্রকাশিত’ হয়েছে। ‘তাহার হৃদয়লতিকা চেতন অচেতন সকলকেই স্নেহের ললিতবেষ্টনে সুনদ্র করিয়া বাঁধিয়াছে’। অনসূয়ার এই ললিতবেষ্টনে ধরা দেয় ভৃগু। তবে যে অনসূয়া বলেছিল – তুমি আমার মায়ের ছেলে? সেই গল্পভারতীর যুগ থেকেই ঋত্বিক প্রণয়িনীর মধ্যে মাতৃভাব অনুসন্ধান করেন। রোম্যান্টিক যুগলের পরিবর্তে ভাই-বোনের সম্পর্ক-বিন্যাস বদলে নেন নিজের মতো করে। তাই মায়ের চোখ-জোড়া অনসূয়া ফিরে পায় ভৃগুর দু’নয়নে। রুদ্রপ্রতিম ভৃগুর অব্যক্ত ক্রোধ ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে অনসূয়ার আকুল ক্রন্দনে। সেই যে অনসূয়া সামলে রাখতে পারল না নিজেকে। ভেঙে পড়ে সে তৃণভূমিতে। শেষে নিজেই লজ্জিত হয়ে তার কান্নাভেজা আলুথালু অবস্থা সম্বরণ করতে চায়— ‘কী একটা হয়ে গেল… ও কিছু না’। তার দেশের স্মৃতি, মায়ের কথা, সব মিলিয়ে অনসূয়া অস্থির। সে কীকরে বুঝবে শকুন্তলার মর্মব্যথা!

ঋত্বিক এক লেখায় স্পষ্ট লেখেন, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ নিয়ে হাজারো কথা বলা যায়। এর মধ্যে অতীতটিই একমাত্র সুনির্দিষ্ট। ভবিষ্যতের কথা ভেবে অতীতকে বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত করার উদগ্রীব প্রয়াস মানুষের চিরকালীন।

অনসূয়া নাট্য-নির্দেশক ভৃগুকে জিজ্ঞাসা করে, নিবিড় বনানীতে ঘেরা তপোবনের কথা কীকরে সে জুড়ে নেবে এই মঞ্চপ্রযোজনায়! মঞ্চ-ব্যাকুল অনসূয়াকে ভৃগু দেখিয়ে দেয় এক পথশিশুকে। যে পরিসরে তাদের কথপোকথন তার পাশ দিয়ে মিছিল চলেছে জোরালো স্লোগান তুলে। মহানগরের রাজপথে যখন অধিকার বুঝে নেওয়ার প্রবল দাবিতে সোচ্চার মানুষ, এহেন পরিস্থতিতে ভৃগু বলে ওঠে— এটাকেই ভাবো তোমার তপোবন। আর ওই পথশিশুটি তপোবনে পালিত হরিণ-শিশুর একটি। এর পরের কথা কি বলে শেষ করা যায়! অনসূয়া দেখে, শিশুটি তার আঁচল ধরে ভিক্ষা করছে আহার্য কেনার দুটো পয়সা। সেই মুহূর্তেই সমস্ত শব্দকে খানখান করে দিয়ে বেজে ওঠে শিশুটির হাতের খেলনা গাড়ি। অতীতের কথা বর্তমানে নিবেদনের এহেন উদ্যোগ আর দেখেছি কি আমরা!

পদ্মায় সেই নৌকা বাওয়ার দৃশ্য প্রসঙ্গে এক মহাজনের বাক্য উল্লেখ করি। ঋত্বিকের সমবয়সি বাদল সরকার বলতেন— আমি নাটক দেখেছি কম, সিনেমা দেখেছি প্রচুর। বিদেশে থাকাকালীন প্রতিদিনই প্রায় একটি ছবি দেখতাম। ‘কোমল গান্ধার’-এর ওই নৌকা বাওয়া দেখার পর কেমন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর বন্ধু বারীন সাহা বুঝিয়েছিলেন, এডিটিং-এর গতি কমিয়ে বাড়িয়ে এই কারুকৃতির নির্মাণ পটভূমি। বাদল সরকার বলতেন, বারীন এসন কত কী বুঝিয়েছে আমি হাঁ করে চেয়ে থাকতাম ছবির দিকে, অপলক। শোনা যায়, বসুশ্রী সিনেমা হল-এ কারা যেন চেয়ার ছুঁড়ে মেরেছিলেন পর্দার দিকে। কমিউনিস্ট পার্টিও প্রবল সমালোচনা করেছিল এই ছবির। ঋত্বিক নিজেই নিবিড় বন্ধনে যুক্ত ছিলেন গণনাট্য সংঘে। তার ছায়াও আমরা দেখতে পাই ‘কোমল গান্ধার’-এ। কমিউনিস্ট পার্টির ভবানী সেন তখন ‘রবীন্দ্র গুপ্ত’ – এই অভিধার আড়াল থেকে নিয়মিত আক্রমণ করেন রবীন্দ্রনাথকে। এমনই এক সময় প্রগতি সাহিত্য, গণনাট্য সংঘের সদস্যরা ঋত্বিককে ঘিরে ধরে প্রশ্ন করেন, কী পেতে পারেন তাঁরা রবীন্দ্র রচনাবলীর পাতায়! ঋত্বিক ঘটকের সটান জবাব— সব কিছু। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ঋত্বিকের একান্ত অভীপ্সা। তাঁর বিভিন্ন লেখা, ছবি বা ছবির ধ্বনিপট জুড়ে এই ইচ্ছার উদ্ভাসন। পরবাসী ঋত্বিক, ঘরে ফিরুন। আমরা তাঁর জন্য আসন পেতে রাখি।

গ্রন্থ ঋণ :

১) রবীন্দ্র রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, সুলভ সংস্করণ

২) ‘কৈশোরক’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সম্পা: লীলা মজুমদার, বিশ্বভারতী

৩) ‘ছিন্নপত্রাবলী’, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী

৪) ‘চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরো কিছু’, ঋত্বিককুমার ঘটক, দে’জ

৫) ‘সাক্ষাৎ ঋত্বিক’ (সাক্ষাৎকার সংকলন), দীপায়ন প্রকাশনী

৬) ‘ঋত্বিক’, সুরমা ঘটক, অনুষ্টুপ

৭) ‘ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস’, সুরমা ঘটক, অনুষ্টুপ

৮) ‘অন্যান্য ও ঋত্বিকতন্ত্র’, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, চলচ্ছবি, কলকাতা

৯) ‘চিত্রভাষ’, কোমল গান্ধার বিশেষ সংখ্যা, সম্পা: জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র ও মলয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

১০) ‘কোমল গান্ধার’ পত্রিকা, প্রথম সংখ্যা, সম্পা: শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়