আমেরিকা, ১৯৭৮। একটা ফেরত আসা চিঠি পড়ে আছে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয়ের পার্কিং লটে। প্রফেসর বাকলে, আপনি কি সম্প্রতি চিঠি লিখেছিলেন কোথাও? না। কিন্তু এ যে আপনারই ঠিকানা! সকালবেলাতেই, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে পুলিশ অফিসার এসেছেন সত্বর! টেরি মার্কার। হাতে চিঠির খাম। খোলামাত্র একটা দারুণ বিস্ফোরণ! চব্বিশ দিন পরে আরও একটি বিস্ফোরণ। সিগারেটের বাক্সে। আহত এক ছাত্র। তারপর আরও একটি বিস্ফোরণ। তারপর আরও। তারপর আমেরিকা, এফবিআই এবং আমেরিকার সমস্ত সিক্রেট এজেন্সিকে তাড়া করবে একটিমাত্র শব্দ— ‘ইউন্যাবম্বার’। অপরাধ জগতে মেল-বম্বিং ততদিনে খুব ট্রেন্ডিং!

আনকোরা বিস্ফোরক চিঠিগুলো পাঠিয়েছিল কে? টেড সেজেনস্কি। তিনটি খুন সে করেছিল। তেইশজন আহত হয়েছিল বোমায়। সম্ভবত মানুষ খুনের কোনও অভিপ্রায় সেজেনস্কির ছিল না। সে চেয়েছিল একটা বিদ্রোহ। একটা অ্যানার্কি। একটা ম্যানিফেস্টো জ্বলজ্বল করুক ‘নিউ ইউর্ক টাইমস’-এর প্রথম পাতায়— শিল্পবিপ্লব আদতে মানুষের সর্বনাশ করেছে। প্রকৃতি-বিচ্ছিন্ন করেছে। প্রতিনিয়ত আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে একটা পচাগলা সিস্টেম। অ্যান্ড দ্য রিফর্মেশান অফ দিস সিস্টেম ইজ ইমপসিবল! ‘সারোগেট অ্যাক্টিভিটি’ আমাদের একমাত্র মোক্ষ! প্রযুক্তির পিছনে ছুটব। মস্তি লুটব। ক্ষমতার অনাদি বুলডোজারে মরব এবং মারব। ফলে একদিন নিশ্চিত ভুলে যাব আমরা স্বাধীন। মানুষের স্বাধীনতা চাইলে, গোড়াতেই ঘেঁটে দিতে হবে যান্ত্রিক সভ্যতা। অতএব, বোমা। গুপ্তহত্যার মতো, রাষ্ট্রের অজান্তেই, রাষ্ট্র-নির্মিত চৌখুপিতেই একটা অমোঘ বিস্ফোরণ!

ঠিক এই মুহূর্তে, অনিবার্যভাবেই, মনে পড়ছে মিখাইল বাকুনিন। সোভিয়েত রাশিয়ার নৈরাজ্যবাদী বিপ্লবী। একটি প্রবন্ধে বাকুনিন লিখছেন: যে-কোনও বিদ্রোহই আসলে কেওটিক। ধ্বংসাত্মক। সহজাত। জনগণ ও ব্যক্তি— উভয়েরই সম্পত্তি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রভূত। তবুও একজন সাধারণ মানুষ, একটা ‘মাস’ বিদ্রোহ করে কেন? কেন প্রয়োজন বোধ করে একটা বোমার? কারণ তাদের হারানোর কিছু নেই আর। সে জানে, জগৎ সংসারের যা-কিছু, সবই ক্ষমতাশীলের। এরপরই বাকুনিন লিখলেন, দীর্ঘদিন ধরে লাথি খেতে-খেতে-খেতে, দে ডেভলপ আ প্যাশন ফর ডেস্ট্রাকশন! হে পাঠক, এই ‘প্যাশন ফর ডেস্ট্রাকশন’ একদিন বাংলা কবিতার শরীর পেয়েছিল। আশ্চর্য হয়ে দেখছিলাম, কবিতার দাঁতনখ। ধারালো। বারুদঠাসা। মলোটভ ককটেলের মতো ফাটছে। চতুর্দিক মেতে উঠছে আগুনে। আর যেন বিস্ফোরণের স্যাক্রেড ধোঁয়ার ভেতর থেকে বিপুল চক্রবর্তী লিখছেন:

‘পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাবুকের দাগ যেন থাকে

এমন ভাবে মারো

দাগ যেন বসে থাকে বেশ কিছু দিন

এমন ভাবে মারো

এমন ভাবে মারো

তোমার মারের পালা শেষ হলে

আমাকে দেখায় যেন ডোরাকাটা বাঘের মতন’

সিস্টেমই বলি, ক্ষমতাশীল অথবা রাষ্ট্রযন্ত্র বলি, কোনও ইন্টেল থাকে না এ-জাতীয় বিস্ফোরণের। যেহেতু বিপ্লব কখনও বেণীমাধব শীলের পঞ্জিকা দেখে আসে না। দেখুন, সকলেই বেজায় রেগে থাকছে। গঙ্গার নীচে মেট্রোয়, বিরিয়ানির দোকানে, ফেসবুকে কিংবা ব্যারাকপুর-শ্যামনগর রুটের অটোয়— দলা-দলা রাগ ছিটকে পড়ছে। রাজ্যের সরকার দুর্নীতির আঁতুড়ঘর। কেন্দ্রের সরকার পে লোডারে করে ছুড়ে-ছুড়ে ফেলছে মানুষ। কিন্তু হারবার্ট সরকার? বোধ করি মনে নেই! যে-কারণে আমরা জড়ের মতো অপেক্ষা করছি একটা বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের। আমরা ভেবেছি, আমাদের মস্তিষ্কে পুষেছি এক গোপন বোমা। অথচ সে-বোমা ধারণ করার কথা ছিল শরীরে। যখন হারবার্টের মৃতদেহ চুল্লিতে প্রবেশ করেছে, অগুনতি বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল তখনই। আমরা পড়ি, ‘গত দুই দশক ধরে এই বিস্ফোরক সমাহার তোষকের মধ্যে শীতঘুম ঘুমোচ্ছিল যা চুল্লির উত্তাপে জেগে ওঠে… হারবার্টের রক্তহীন মৃতদেহ দাহ করার সময় যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল তা অবধারিতভাবে এই ইঙ্গিতই দিয়ে চলে যে কখন, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে।’ অত্যন্ত পরিকল্পিত বিস্ফোরণ নয়। অপ্রত্যাশিত। তাৎক্ষণিক। বিপ্লব আসে এভাবেই। রাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে। শুধু প্রস্তুতি, দীর্ঘ সময়ের। মিখাইল বাকুনিন যেমন লিখেছিলেন!

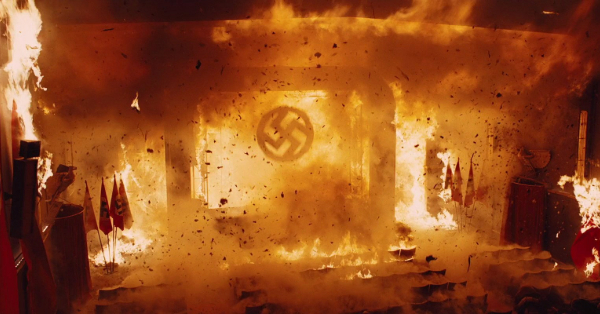

কোয়েন্টিন তারান্তিনোর ছবি, ‘ইনগ্লোরিয়াস বাস্টার্ডস’-এর কথা বলি। নাৎসি অকুপায়েড ফ্রান্স। প্যারিসের একটি সিনেমাহল। জার্মান প্রোপাগান্ডামূলক ছবি দেখানো হবে। নাম, ‘নেশনস প্রাইড’। উপস্থিত হিটলার। গোয়েবেলস। সিনেমাহল উপচে পড়ছিল গর্বিত জার্মানে। ‘নেশনস প্রাইড’ যখন ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছল, পর্দায় ভেসে উঠতে শুরু করল একটা মেয়ের মুখ। অপাপবিদ্ধ। পরির মতো করুণ। পাশাপাশি, তারান্তিনোর ক্যামেরা ফোকাস করছে আরও দু’টি বিধ্বংসী দামাল ছেলের শান্ত মুখ। যাদের পায়ে বাঁধা টাইম বোমা। মেয়েটি বলছে, একজন ইহুদি আজ হত্যা করবে হাজার-হাজার জার্মান। আমরা দেখি, তৎক্ষণাৎ স্ক্রিনের পেছনে জ্বলে ওঠে একগুচ্ছ নাইট্রেট ফিল্ম। সম্পূর্ণ থিয়েটার উড়ে যায় দু’টি বিস্ফোরণে। তারান্তিনো এ-ছবি তৈরি করেছেন ২০০৯ সালে। কী প্রয়োজন ছিল? আসলে ইহুদিদের নিপীড়নের ইতিহাস, যদি বলি অপরায়নের ইতিহাস, তারান্তিনো পড়তে চেয়েছেন দুর্দান্ত এক রেভোলিউশনারি কায়দায়। সিনেমাহলের অপেরা-বক্সে স্বয়ং হিটলার খুন হয়েছেন। সেইখানেই ঘটছে একটা ধুঁয়াধার বিস্ফোরণ! অর্থাৎ ফ্যাসিবাদের এখনও জানতে বাকি আছে, ‘প্যাশন ফর ডেস্ট্রাকশান’ মরে না কখনও!

তবু দেখুন, রাষ্ট্র একশো আট রকমের ফিকির তৈরি করে। একটা বোমা ডিফিউজ করবে বলে। আর আমরা পুঞ্জীভূত ক্রোধের বমি করি ফেসবুকে। শান্ত হই। নাম্ব হই। বোমার মতো ফেটে পড়তে পারি না কোথাও। বজরং দলের সামনে দাপটে চুমু খেতে পারি না। ভাবেশ যোশির মতো একটা ভিজিল্যান্টি সুপারহিরো হতে পারি না। ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’ ছবির সিদ্ধার্থ চৌধুরির মতো টেবিল উলটে দিয়ে বলতে পারি না, ‘আমরা কি জানোয়ার?’ শুধু বেহায়ার মতো অপেক্ষা করি একটা বৈপ্লবিক বিস্ফোরণের।