রবীন্দ্রনাথের ‘ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া বালক ও ভারতীতে’ প্রকাশিত হয়েছিল বলে বইয়ের গোড়ায় জানিয়েছেন তিনি নিজেই। ইউরোপে ‘শারাড’ (charade) নামক একপ্রকার নাট্যখেলা প্রচলিত আছে। সেগুলো অনুসরণ করেই কবির এই নাট্যপ্রয়াস। এর মধ্যেকার হেঁয়ালি রক্ষা করতে গিয়ে মূল লেখা কিছুটা সংকুচিত হয়েছিল বলেও জানিয়েছেন কবি। এরপরেই আশা প্রকাশ করে রবীন্দ্রনাথ লেখেন— ‘আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না।’ বাদবাকি কথাগুলো সোজাসাপটা— ‘বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য’ তাঁর মসি ধারণ করা।

‘Charade’ শব্দের অধুনা অর্থ যা দাঁড়ায়— absurd pretension-এর মাধ্যমে respectable appearance ধারণ। যাঁরা রক-সংগীত শোনেন, তাঁদের Pink Floyd-এর ‘Pigs (Three Different Ones)’ গানটির কথাও মনে পড়তে পারে— ‘Big man, pig man,/ Ha-ha, charade you are…’। আপাতত charade বা farce প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা মুলতবি রেখে ফিরে যাই রবীন্দ্রনাথে।

মনে রাখতে হবে, হেঁয়ালির সন্ধান করতে পাঠককে বিরত থাকতেই বলেছিলেন কবি। ১২৯২ বঙ্গাব্দের শরৎ মেঘের আনাগোনার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন ‘চিন্তাশীল’। প্রথমেই বলা হচ্ছে— ‘চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে। মা মাছি তাড়াইতেছে।’ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মা বলছেন— অত ভাবলে মাথায় ব্যামো হবে বাছা। ‘বাছা’ শব্দটি শোনামাত্র নরহরি প্রশ্ন করে— আচ্ছা মা, বাছা শব্দের ধাতু কী বলো দেখি। অপারক জননী জানিয়ে দিলেন— কী জানি বাপু! চিন্তাশীল নরহরি বলে চলেছে— যত ভাববে, ততই ভাবনার শেষ হবে না। মা বলে চলেন— অত ভাবনার দরকার কী বাপ! ভাত যে শুকায়। এর পর চিন্তামগ্ন নরহরিকে নিবৃত্ত করতে তার শিশু ভাগিনেয়টিকে উপস্থিত করে তার মা। তখনও চলে অর্থবিচার।

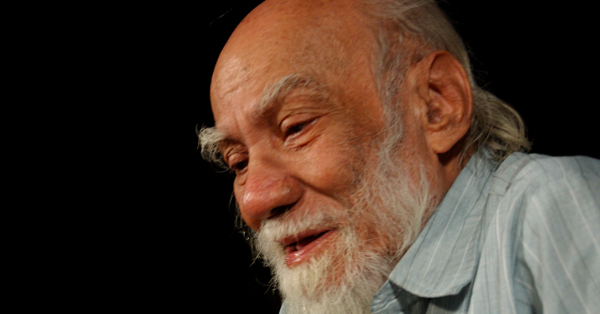

আরও পড়ুন : বাদল সরকারের কাছে থিয়েটারের প্রশিক্ষণ নেওয়ার মানে ছিল আসলে কমিউনিটিকে বুঝতে শেখা!

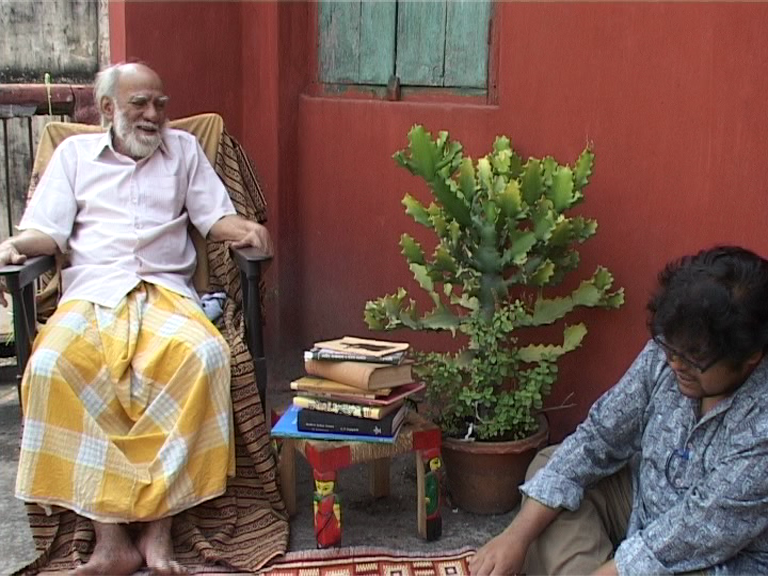

লিখছেন পার্বতী বাউল…

আমরা প্রবেশ করছি বাদল সরকারের ‘শনিবার’ নাটকে। এ-নাটক বাদলবাবুর বিচারে দিবাস্বপ্নের বৃত্তান্ত। নাটক শুরু হয় সুগঠিত সুঠাম খেলোয়াড় নবেন্দুর প্রবেশের মধ্য দিয়ে। নবেন্দুকে ধাওয়া করে আসেন তার মা। হাতে একগ্লাস দুধ। গ্লাসটি ঢাকা আর-একটি ডিশ দিয়ে। এবার নবেন্দুর ভেতরে যাওয়া, আর মায়ের দুধের গ্লাস নিয়ে দৌড়াদৌড়ির মধ্যে মা-ও হয়ে ওঠেন খেলোয়াড়। মায়ের বিশেষণ হিসেবে বাদলবাবু ব্যবহার করলেন ‘স-গ্লাস মা’। মায়ের অস্তিত্বের সঙ্গেই জুড়ে গেল দুধের গ্লাসের উপস্থিতি।

এই নাটকটি রচিত হয় ১৯৫৯ সালে। এর কাছাকাছি সময় বাদল সরকারের দেশজানিত নাটক ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’। বহুরূপী নাট্যপত্রিকায় শম্ভু মিত্রের আগ্রহে প্রকাশকাল ১৯৬৪-’৬৫ নাগাদ। আর রচনাকাল সম্পর্কে বাদলবাবু এই প্রতিবেদককে জানান, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর রচনাকাল ভারি গোলমেলে— ’৫৬, ‘৫৭, ’৫৮; ধরো তারও আগে, ’৫৪-তেও। প্রবাসে তখন বাংলা বইয়ের ভীষণ অভাব। যা পড়ছেন, সবই পড়ছেন ইংরেজিতে। অতি কষ্টে দুটো বাংলা বই সঙ্গে নিয়ে গেছেন— ‘সঞ্চয়িতা’ ও ‘গীতবিতান’। অঞ্জলি বসুকে লেখা চিঠিতে জানাচ্ছেন— রবীন্দ্রনাথের অক্ষম অনুকরণ চলছে। এমনই একসময় লিখে ফেলছেন ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর সেই বিখ্যাত কবিতা :

আমি বিভক্ত, আমি অণুখণ্ডিত,

গুঁড়ো দিয়ে গাঁথা জটিল ঐক্যতান।

বুড়ো শতাব্দী আজও পেতে আছে কান,

চূর্ণ পৃথিবী এখনো অপরাজিত।

ভাষার অস্তিত্ব বহু-প্রাচীন। তাই আমাদের বাক্যবিন্যাসও ক্ষত-বিক্ষত। এ-কথার মধ্যে সে-কথা, সে-কথার মধ্যে এ-কথা। Charade-এর আদলে লেখা রবীন্দ্রনাথের ওই যে মায়ের মাছি তাড়ানো শেষ পর্যন্ত কাশীবাসী হওয়ার ইচ্ছেয় গিয়ে ঠেকে। এই সম্ভাবনা যেন আঁচ করেই ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর লেখক প্রথম অঙ্কের গোড়াতেই লিখে দিলেন— ‘লেখক লিখছে। অনেকক্ষণ থেকে লিখছে। মাসীমা এলেন। মাসীমা বলা শুধু নাম দেবার জন্য। মা হতে পারেন। পিসীমা, কাকীমা, বড়-বৌদি— যেকোনো একজন হওয়া চলে… কিছু বুঝে উঠতে না পারা মাসীমাদের ধর্ম।’ লেখক বলছেন, মা-মাসি-পিসি যে-কেও হতে পারে। মাসিমার ধর্ম আর মায়ের ধর্মে নিকটবর্তিতা ভালই বুঝেছিলেন ‘হাস্যকৌতুক’-এর লেখক।

বাদল সরকার জানিয়েছেন, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ অনেকাংশেই তাঁর private piece of writing। ডায়েরি বা আরও গোপন কিছু, যেগুলির বিষয়ে জানতেন কেবল অঞ্জলি বসু। বহুকাল পরে ‘প্রবাসের হিজিবিজি’ বইতে হদিশ মিলল বাদল সরকার–অঞ্জলি বসুর নিবিড় সংলগ্নতার অজস্র মুহূর্ত। একজন লন্ডনে, আর-একজন কলকাতায়। কখনও মজা করে লিখছেন— ‘মনু, বর্তমানে খুব দুঃখে আছি। একবার অন্তত আহা বোলো।’ কয়েকদিন পরই লিখছেন— ‘অপরিসীম নিঃসঙ্গতায় বিদেশে দিন কাটছে। স্বীকৃতি অস্বীকৃতি চেতনা অজ্ঞানতা বঞ্চনা— সব কিছুর মধ্যে একঘেয়ে সুরে শুধু আমি আর আমি।…’ আরও বলছেন— ‘ইওরোপ থেকে তিনটে চিঠি পেলাম কাজকর্ম সংক্রান্ত। তোমার চিঠি নেই দেখে চটে গিয়েছিলাম প্রচণ্ড।’ তারুণ্যে এক সময় বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে কাশী গিয়েছিলেন, মনু আছে বলে। এসব কথা লিখে ফেললেন যখন, সে-সময় তিনি বর্ষীয়ান, দেশে-বিদেশে সংবর্ধিত, কিংবদন্তিরও অধিক। রবীন্দ্রনাথের ‘লিপিকা’-র সেই কথাগুলো মনে পড়বে— “আমি বললেম, ‘আমার আর তো সব জীর্ণ হয়ে গেল, কিন্তু তোমার গলায় আমার সেই পঁচিশ বছরের যৌবন আজও তো ম্লান হয় নি।’ আস্তে আস্তে সেই মালাটি নিয়ে সে আমার গলায় পরিয়ে দিলো।”

মা-মাসি-পিসির গল্প ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর গোড়াতেই শেষ করলেন বাদলবাবু। হেঁয়ালির অনুসন্ধান করে অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার না করার যে পরামর্শ দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, সেই নিষেধের সীমানা পার হতে চান কেউ কেউ। মা-মাসিদের ধর্ম বা স্বভাব ‘শনিবার’-এও যেমন, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এ আরও স্পষ্ট। আর এই পর্বে লেখা হচ্ছে ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর এক-একটি খসড়া। বাদলদা বলছেন, ডায়েরির মতো করে লেখা, একান্ত নিজের কথা। এইসব নানা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা অণুখণ্ডিত নিজের অস্তিত্বের প্রকাশগুলোকে জুড়ে জুড়ে হয়ে উঠল ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’। কোনও কোনও সমালোচক দাবি করেছেন, ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ সাজিয়ে-গুছিয়ে শম্ভু মিত্রর হাতে অর্পণ করার ফলেই ‘বহুরূপী’-তে দেখা গেল সেই বসন্তদিনের মালা। বাদলদার আকুল প্রশ্ন— কী করে বোঝাই ওদের! পরে রসিকতা করে বলতেন— এবার ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর রয়্যালটি চাইবে!

দেখা না-দেখায় মেশা এই জগতের হাজারও হেঁয়ালি নিয়েই তো বাদলবাবুর লেখাজোখা। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর লেখক বাদল সরকার। আবার নাটকের এক চরিত্রও লেখক, যে বলে ওঠে, তার নাটকের কোনও শুরু নেই, কোনও শেষ নেই। এ-নাটক কোনওদিন লেখা হবে না, সম্পূর্ণ হবে না। লেখকের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে অজানা কিছু কণ্ঠস্বর বলে ওঠে— ‘বকের আশ্চর্য প্রশ্ন যুধিষ্ঠির বুঝেছিল ঠিক,/ বাস্তবিক—/ অবশ্য মৃত্যুর ছন্দে খুঁজে ফেরা তালের বিচ্যুতি,/ অনির্বাণ জীবনের অলীক আকুতি/ এর চেয়ে বিস্ময়প্রয়াস/ এখনো লেখেনি মর্তে মানুষের স্বল্প ইতিহাস।’ এই কণ্ঠস্বর কার, আমরা জানতাম না। এর পরে সেই কণ্ঠস্বরে যোগ দেয় মানসী নিজেই। ইন্দ্রজিৎ, মানসী এবং লেখক এমনই অজানা অচেনা আবর্তে ঘূর্ণায়মান। লেখক তো বলেছিল, যদি ওদের বিয়ে হয়, ওরা ঘুরবে। আর যদি না হয় তাহলেও ঘুরবে।

ইন্দ্রজিৎ এবং মানসীর প্রেম নাটকের একটি সমস্যাপট। মানুষের জীবনধারণ, মানুষের শ্রম— সে-কথার বিস্তারও রয়েছে নাটকে। বিমল লেখককে জানিয়েছে, তার বিয়ে হয়েছে। বিবাহের অব্যবহিত পরিণাম, ছেলে হয়েছে। বিমলকে চলে যেতে হচ্ছে রাঁচিতে। যাওয়ার আগে লাস্ট মিনিট শপিং করতে সে নিউ মার্কেটে উপস্থিত হয়েছে। কোন জগৎ বা কোন পরিসর আমাদের চেনা? ইন্দ্রজিৎ আর মানসী ঝাঁকড়া গাছের নিচে দিনান্তের রং গায়ে মেখে পরস্পরের সংলগ্ন হয়। বিমল নিউ মার্কেটে শপিং করে। আপাতভাবে মনে হয়, দুটোই। ইন্দ্রজিৎ মনের চোখে দেখে নেয় অ্যাটম বোমার বিভীষিকা। লেখক ব্যস্ত হয়ে উঠছে ইন্দ্রজিৎ আর মানসীর সম্পর্কের বিন্যাস বুঝতে। কোনটা অলীক কোনটা বাস্তব, ঠাহর করতে ব্যর্থ লেখক প্রশ্ন করে— কার প্রাণ? যে প্রাণের উদ্ধত অধিকারকে কলমবন্দি করতে চেয় সে, তা কি কেবল অমল-বিমল-কমলের প্রাণ? না কি ইন্দ্রজিৎ, মানসী আর লেখকের প্রাণের আর্তি? সময়ের হিসেব কাকে বলে? কিংবা পরিসর? কমলও তো দুঃখ করেছিল, একদা মাউথ অর্গানে শতজলঝরনার ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারত সে। আজ আর পারে না। দু’জন মানুষের প্রণয়ের ব্যক্তিগত পরিসরকেও লেখক জেনে নিতে চাইছে প্রত্যক্ষতায়। অথচ সে মানসীকে বলে— যতবার আমি ঘটনার মধ্যে আমার লেখাকে নিয়ে আসতে চাই, সে ঘটনার ঊর্ধ্বে চলে চায়। ঘটনার মধ্য দিয়ে যতবার লেখক চায় তার আখ্যানবৃত্তের বিস্তার, ততবারই সব কিছু ছিটকে পড়ে এক উৎকেন্দ্রিকতায়। কিছুতেই যেন কোনও ভরকেন্দ্রে নিয়ে আসা যায় না কোনও কিছু। লেখকের কণ্ঠস্বর, মানসীর গলা, ইন্দ্রজিৎ-এর হাহাকার— এসব নিয়েই কি শুধু নাটক হয়? লেখক জানে না এ-প্রশ্নের উত্তর। একটি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে যায় আর-একটি ঘটনা। তার পর দুই ঘটনার দ্বন্দ্বসমাস। অজস্র ঘটনা এক অনির্দিষ্ট গতিতে ঘুরেই মরে, ঘুরেই মরে। লেখক শুধু বলে যায়— ঘুরছে আর ঘুরছে, কিন্তু মরছে না অবাধ্য একগুঁয়ে স্বপ্নটা।

বিশু পাগলকে নন্দিনী বলেছিল, দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে রঞ্জন তাকে তুফানের নদী পার করে দেয়, বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে তাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়। ‘লাফ দেওয়া বাঘের ধুই ভুরূর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। নাগাই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে।’ এও কি কোনও ঘটনা? কোন আখ্যানবর্ণন ধরতে পারে নন্দিনী আর রঞ্জনের এই খেলা ভাঙার খেলা! মা-মাসিমা, ঘর-সংসারের গপ্পো কখন নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। মকররাজা নন্দিনীকে বলে— ‘তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায়, সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানিনে। নন্দিন, তুমি তো আমাকে ফাঁকা ছুটির খবর দিলে, মধু কোথায় পাব?’ তার পরে আবার বলে— ‘তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা।’ সেই চুলের মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল রাজা।

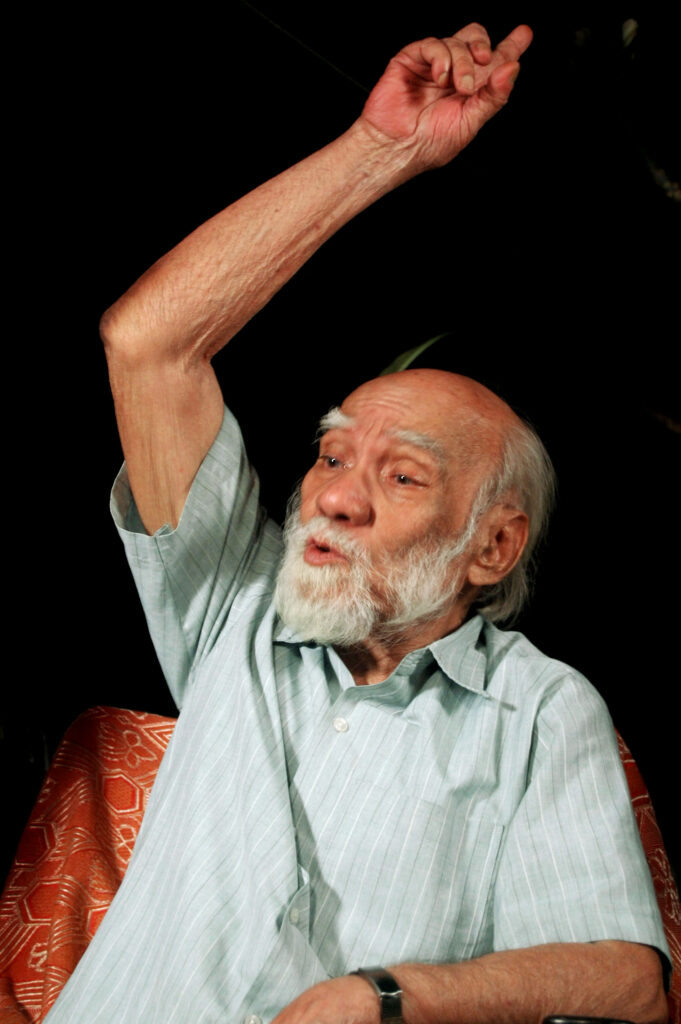

‘সারা রাত্তির’ নাটকেও হঠাৎই ঘটনাপরম্পরা তোলপাড় হয়ে যায়। ওই যে ‘সাত এক্কে সাত, সাত দুগুনে চোদ্দ’ প্রভৃতি হিসেব-নিকেশ ম্লান হয়ে যায় যখন বৃদ্ধ স্ত্রীলোকটিকে বলে— ‘সব কবি কি কবিতা লেখে? আমি তো কবি, কিন্তু লিখি না তো? শুধু বলি।’ লিখতে গেলেও তার প্রকাশ চাই। কেমন করে খুলে যাবে কাব্য-বিশ্বের দুয়ার? এই প্রতিবেদককে স্পষ্ট বলেছিলেন বাদল সরকার যে, ওই বৃদ্ধ তিনি নিজেই। এই সুবাদে আমরা স্মরণ করি, আধুনিকতার আর-এক স্তম্ভ শার্ল বোদলেয়ারকে। সব কবি কি কবিতা লেখে— এই প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছিলেন ‘পাপের ফুল’-এর কবি। বলেছিলেন— ‘I sincerely believe that the best criticism is the criticism that is entertaining and poetic; not a cold analytical type, […] but since a fine painting is nature reflected by an artist, the best critical study […] will be the one that is that painting reflected by an intelligent and sensitive mind. Thus the best accounts of a picture may well be a sonnet or an elegy.’১

তবে কি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বিন্যাসে সনেট-এলিজির বদলে নাটকই রচনা করলেন বাদলবাবু? নাহলে ‘রক্তকরবী’ কেন বারবার প্রবেশ করে তাঁর নাট্য-আখ্যানবৃত্তে! বৃদ্ধ সনেট বা এলিজি লেখে না, কিন্তু সামান্য পাটিগণিতের হিসেব নিয়ে ছড়ার ছন্দে বলে যায় কত কথা! এসব কথা ওই পুরুষটির ভাল লাগে না। তখনই আসে তাস-খেলার কথা, যে-খেলার আদি-মধ্য-অন্তে বিন্যস্ত এক চলন আবশ্যিক। পরিণাম যাই হোক, ‘দুমড়ে মুচড়ে পিষে থেঁৎলে চটকে’ ফেলেও পরিণাম দেওয়া চাই।

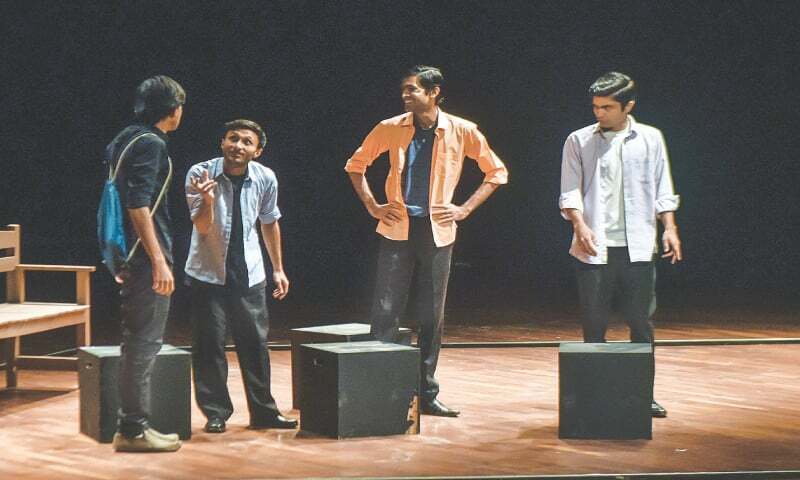

২০২৩-এ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নাট্য বিদ্যালয়ের প্রযোজনায় ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’; পরিচালক বাবর আলি…

মকররাজের রাজ্যে সেই যে দুই ভাই অনুপ আর উপমন্যু। তারা তো নন্দিনীর গাঁয়ের লোক। দুই ভাই যেমন লম্বা, যেমন তাদের শক্তি, তেমনই লম্বা তাদের মাথা। লোকে বলত— ‘তাল তমাল’। কে তাদের অমন দশা করল? প্রহরীরা তাদের নিয়ে আসছে। বিধ্বস্ত হয়ে মিশে গেছে মাটির সঙ্গে, পালোয়ানের হাতে পড়ে। বিশু পাগলের কপালেও তো চাবুকের আঘাত। ‘সারা রাত্তির’ নাটকে হঠাৎই এসে পড়ে রঞ্জন। মাঝরাত্তিরে বৃদ্ধ আহ্বান করে স্ত্রীলোকটিকে। মেয়েটি প্রশ্ন করে, আকাশের তারা কি মাটির ফুলকে ভালবাসে? রঞ্জনের প্রতিক্ষায় সেই বৃদ্ধ এক সময় বলে, সে নিজেই রঞ্জন। প্রেমের কাহন হতে হবে কারণহীন, যুক্তিহীন, সর্বগ্রাসী, সর্বাঙ্গীণ। যুক্তিবিন্যাস স্খলিত হয়। স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে, রঞ্জনকে সে সব দেবে। পুরুষটি দেখে তার স্ত্রীর ঘন কেশদামের মধ্যে প্রবেশ করেছে বৃদ্ধের মুখ। পুরুষটি জানতে চায়, কেন তার ঘর ভাঙল বৃদ্ধ। বৃদ্ধ পুরুষটিকে জানায়, কারও ঘর ভাঙে না। তার সঙ্গে মেয়েটি সংরাগও ভাঙতে পারে না এই সংসার-নির্মিত কারও ঘর। সে তো বজ্র-আঁটুনি। মোড়ল, প্রহরী, সর্দাররা সদা জাগরূক। অন্যদিকে মেয়েটিকে বৃদ্ধ বলে, সুখ-শান্তি আনন্দ এরা পরস্পরের শত্রু। সুখ-শান্তির মূল্য দিয়ে আনন্দ পেতে চেয়েছিল মেয়েটি।

বাদলদা নিজেকে বলতেন— আমিই বৃদ্ধ। রঞ্জন যেন আমার উত্তরপুরুষ। দুনিয়ার বড় মামদোবাজির নাম রবীন্দ্রনাথ। এসব ব্যাখ্যাতীত। কেবল আলো আর অন্ধকার বললে হেঁয়ালি শোনায়।

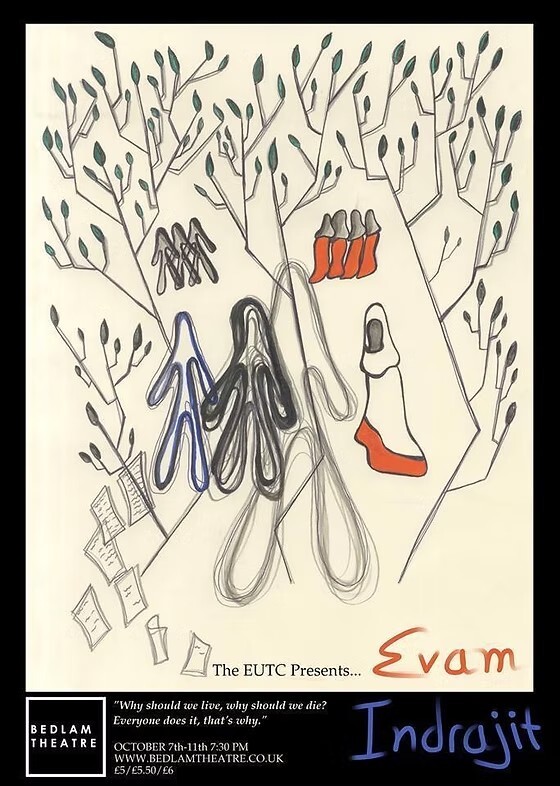

‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর পোস্টার…

বাদল সরকারের ‘বীজ’ নাটকেও মাটির নিচে শুয়ে আছে কে এক অচেনা জন। সে জাগলেই দৈত্যপুরীর চারদিকে বেজে উঠবে হাড়-মড়মড় শব্দ। বীজ কি কোনও একক অস্তিত্ব? না কি কল্পনায়, চিন্তায় মিশে সেও রূপ নিয়েছে রঞ্জনের! বীজ যখন জেগে ওঠে, মেয়েটি তাকে কাছে টেনে নেয়। মেয়েটির সঙ্গে তার মিলন হল। আর সেই মুহূর্তে বেজে উঠল তার মৃত্যুঘণ্টা। যে এসেছিল মেয়েটির বাহুপাশে ধরা দিতে, তার অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দৈত্যরা। ‘রক্তকরবী’-র শেষেও দেখা যায়, পড়ে আছে রঞ্জন। পাকা ফসল তখন ঝরে পড়েছে ধুলার আঁচলে। মাটিতে লুটনো রঞ্জনকে দেখে নন্দিনীর যুদ্ধ-ঘোষণা। রঞ্জনের প্রতীক্ষায় ছিল বলে যক্ষপুরীর হাজারও বিধিনিষেধ, নজরদারির মধ্যেও নিজের আনন্দে বিভোর হয়েছিল নন্দিনী। ‘সারা রাত্তির’-এর মেয়েটিও তার ঘর-সংসার উপেক্ষা করে পেতে চেয়েছিল রঞ্জনকে। রঞ্জন! রঞ্জন! রঞ্জন!

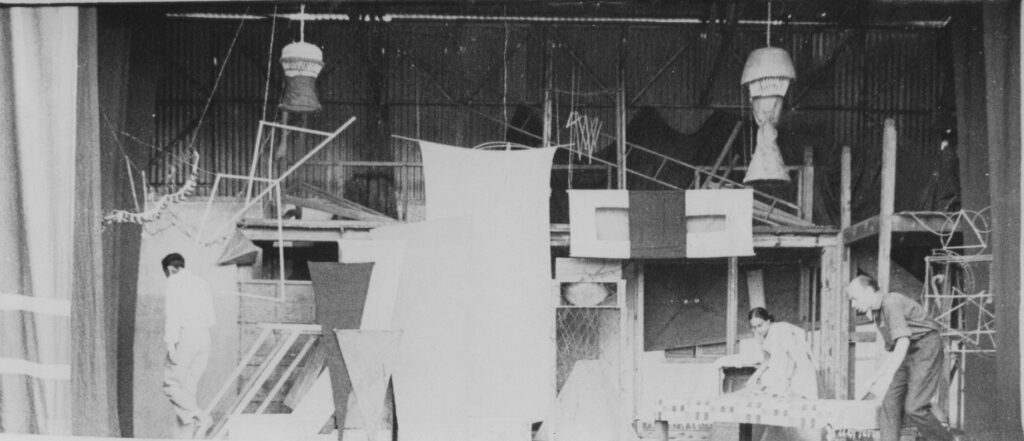

‘রক্তকরবী’ রচনার শতবর্ষ। বাদল সরকারেরও একশো স্পর্শ করা। তবে এখানে কোনও সমাপতন নেই। দীর্ঘদিন ধরেই রঞ্জনের উত্তরপুরুষের মতো তিনি কাজ করেছেন। নাহলে ‘মিছিল’-এ কী করে প্রবেশ করে সর্দারের দল! ওই যে একদা ‘গীতবিতান’ সম্বল করে সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে বিদেশ যাত্রা করেছিলেন? সেই যাত্রার শেষ হয়নি কোনওদিনও। তিনি তো পরে নিয়েছেন ফকিরের আলখাল্লা। সঙ্গে কেবল ঝোলাটুকু সম্বল। ‘রক্তকরবী’-কে তিনি নিয়ে যেতে চান মাঠে-প্রান্তরে। শম্ভু মিত্রের ঐতিহাসিক প্রযোজনার প্রতি আভূমিনত হয়েও তিনি চাইলেন এই ঐতিহ্যের বিস্তার।

ইন্দ্রজিৎ বলে— সামনে তাকিয়ে দেখছি দুটো লাইন অনেক দূরে গিয়ে একটা বিন্দুতে মিশছে। যতই হাঁটছি, বিন্দুটা সরে সরে যাচ্ছে। পিছনেও যা, সামনেও তাই। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’-এর শেষেও সমবেত কণ্ঠস্বর বলে— তীর্থ নয়, তীর্থপথ আমাদের, মনে যেন রয়। ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ নাটকের যেমন শুরু-শেষ নেই, তেমনই ‘রক্তকরবী’-র লেখক জানান— রাজমহলের জালে জানলার বাহির বারান্দায় যা হচ্ছে তাই নিয়েই নাট্যঘটনা। ভেতরে কী হচ্ছে, তার অতি অল্পই আমরা জানতে চাই। বিশু পাগল বলেছিল— ‘একদিকে ক্ষুধা মারছে চাবুক। তৃষ্ণা মারছে চাবুক। বলছে কাজ করো। অন্যদিকে বনের সবুজ মেলেছে মায়া। ওরা নেশা ধরিয়েছে। বলছে ছুটি, ছুটি।’

এই ছুটির বার্তা বহন করে ক্ষুধা-তৃষ্ণার দেশে যাত্রা করলেন বাদল সরকার, শ্রমের উদযাপনে। তাদের মধ্যে তাঁকে শোনাতে হবে ভোমার কাহিনি। সেই দার্ঢ্যের সঙ্গেই তাঁর নতুন নাট্য আন্দোলনের খসড়া রচনা। তাঁর সঙ্গী হন তিনি, যিনি পান্থজনের সখা।

১) ‘What is the Good of Criticism’, The Salon of 1846, Charles Baudelaire.

Charles Baudelaire: Selected Writings on Art and Literature, translated by P. E. Charvet, Penguin Classics.