পুরুলিয়া বলতে আমরা ঠিক কী বুঝি? লেখায়, চলচ্চিত্রে, ছবিতে, বা ভ্রমণ-কাহিনিতে কোন পুরুলিয়াকে আমরা পাই? আমরা পাই পলাশ, ছৌ নাচ, ঝুমুর আর আদিবাসী সমাজ। বহু ব্যবহারে এই পুরুলিয়া বেশ জনপ্রিয় তাই বিপণনযোগ্য।

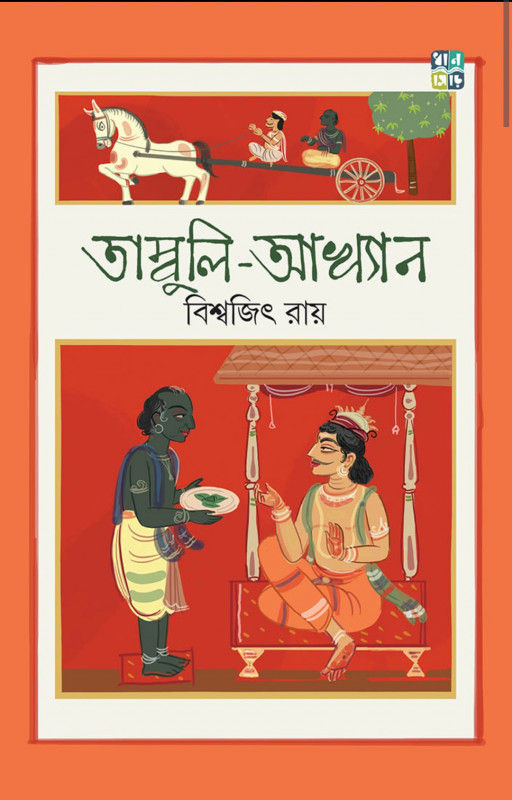

‘তাম্বুলি-আখ্যান’ উপন্যাসে লেখক বিশ্বজিৎ রায় খুব সচেতন ভাবে এই পুরুলিয়াকে এড়িয়ে গেছেন। ভূমিপুত্র লেখক সহজ সিদ্ধির প্রলোভনে পা না দিয়ে, তুলে ধরেছেন অন্য পুরুলিয়ার কথা। শুধুমাত্র এই কারণেই তিনি লেখার শুরুতে ধন্যবাদার্হ।

পুরুলিয়ার ইতিহাসে তিনটি সময় ধরে এই আখ্যানের বিস্তার— ইংরেজদের সঙ্গে স্থানীয় রাজাদের দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও স্বাধীনতা পরবর্তী সংগ্রাম। কিন্তু এই সময়পথ লেখক সরল বিন্যাসে উপস্থিত করেননি। অতীত ও বর্তমানের সমান্তরাল সমাবেশে একটি নাটকীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন তিনি।

আরও পড়ুন: মেনস্ট্রিমের প্রতি উন্নাসিকতার কারণেই কি আজও ব্রাত্য অনুপকুমার?

যে-চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে মল্লভূমের রাজপরিবারের অন্দর ও বহির্মহলের রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত— তিনি রাজসভার কথক। রাজসভা, রাজা বা রাজার প্রিয় কথক বলতে যে সুদর্শন সুপুরুষ চেহারা সাহিত্যে সিদ্ধরস সম্মত লেখক সেটিও প্রথমেই ভেঙেছেন। কথক ও তাম্বুলি বড়ায়িনন্দন, যা তার নিজের নেওয়া নাম, তার চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—

‘দাড়ি আর মাথার কেশে পাক ধরেছে। উচ্চতায় বামনাবৎ। চলনে ভেকের গতি। দূর আকাশ থেকে দেখলে মনে হবে একটি মাকড়সা বুঝি ধীর লয়ে চলেছে।’ অথচ এই কুরূপ মানুষটির কথকতায় মজেছেন রাজা সিংহদেব। শুধু কথকতা নয়, রাজ্য পরিচালনায় রাজার প্রধান পরামর্শদাতা তিনি। একে কুরূপ তায় নিম্নবর্ণ, তাই ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিসেব-রক্ষক কাত্যায়নের দু’চোখের বিষ তিনি। কাত্যায়ন সৎ ব্রাহ্মণ নন। মোদকদের খাজনার হিসাবে কারচুপি করে তিনি নিজেও সম্পদ বৃদ্ধি করেন। রাজদরবারে রাজনীতির প্রথম অংশ আবর্তিত হয় এই শাসন ও বর্ণ ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে। বড়ায়িনন্দনের পরামর্শে কাত্যায়ন দেশ থেকে বিতাড়িত হলে সেই ছিদ্রপথে প্রবেশ করে ইংরেজ। বড়ায়িনন্দন যখন বোঝেন এই দ্বন্দ্বে তার প্রাণ সংশয় হতে পারে, তখন দত্তক পুত্র বেণুমোহনকে তাঁর সব সম্পত্তির উত্তরাধিকার করে গচ্ছিত রাখেন, বন্ধু, সৎ ব্রাহ্মণ নীলাম্বরের কাছে। বড়ায়িনন্দন চেয়েছিলেন বেণুমোহন শুধু জাগতিক সম্পদ নয়, তাঁর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারও বহন করে চলবে। কিন্তু কালের গতিতে ইচ্ছা থাকলেও তা আর হয়ে ওঠে না। এই বেণুমোহন ও তাঁর সন্তান পতিতপাবনের পরম্পরায় ইতিহাস এগিয়ে যায় স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের দিকে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন, স্বাধীনোত্তর কংগ্রেস সরকার, নকশাল আন্দোলন প্রমিত ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার দ্বন্দ্ব বা বাম সরকার সবই আখ্যানের পরিধিতে চলে আসে।

এত গেল ইতিহাসের উপরিতল। এই ইতিহাস উপন্যাস হয়ে ওঠে চরিত্রগুলির অভিনব উপস্থাপনায় ও মনস্তত্ত্বে। রাজা সিংহদেব রানিদের মাঝে পেতে চান তার মহিয়ষী মাকে, যে রাজ্য পরিচালনায় দক্ষ ছিলেন। পান না। তাই তার প্রেম ও দেহজ কামনা অতৃপ্ত থেকে যায়। কামনায় অনিচ্ছুক রাজা হয়তো এই নিঃসঙ্গতার কারণেই আশ্রয় নেন, বড়ায়িনন্দনের প্রণয় আখ্যানে যা উঠে আসে সহিত্যের পাতা থেকে। ইতিহাসের এক সংকট মুহূর্তে তিনি যেন হঠাৎ করেই আবিষ্কার করেন তার সেই কাঙ্ক্ষিত রমণীকে ছোট রানির মধ্যে, যে তার ব্যক্তিত্ব ও রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতা নিয়ে রাজার পাশে দাঁড়ায়। এতদিনে প্রেম ও কামনার রুদ্ধ দরজা খুলে যায়। এইভাবে নর-নারীর প্রেম, পিতা-পুত্রের বা ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্ক, সাংসারিক জীবনের খুঁটিনাটি, পাড়ার পরিবেশ নিখুঁত বাস্তবতায় নির্মাণ করেছেন লেখক, যার মধ্যে দিয়ে পাঠক আবিষ্কার করে এক অজানা পুরুলিয়াকে।

ইতিহাস আশ্রিত বা ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে গেলেই প্রথম যে বাধার সামনে পড়তে হয়, তা হল ভাষা। সময়টাকে ধরতে গিয়ে অনেক লেখক-ই একটা আড়ষ্ট, কৃত্রিম ভাষার ফাঁদে পড়ে যান। বিশ্বজিৎ সেই ফাঁদে পা দেননি। প্রাবন্ধিক বিশ্বজিৎ রায়ের ভাষার সঙ্গে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত। তা এক কথায় সহজ-সরল রচনা, প্রাঞ্জল প্রসাদগুণে ভরা। দেখন পাণ্ডিত্য বর্জিত। উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তবে যেহেতু প্রবন্ধ নয় উপন্যাস তাই স্বাভাবিকভাবেই এই ভাষার চলার ছন্দ আলাদা। এক দীর্ঘ কাল-পরিসর জুড়ে উপন্যাসের ঘটনা প্রসারিত, তাই সময়-পর্ব আনুসারে ভাষাও পালটে যাবে এটাই স্বাভাবিক। মল্লরাজ ও বড়ায়িনন্দনের কথার মধ্যে রয়েছে বৈষ্ণব পদচর্চিত শব্দ ও রূপকথার আমেজ। যখন বর্তমান সময়ের কথা বলছেন, তখন তার কথনভঙ্গি আলাদা। কিন্তু বাক্য গঠনে ও ক্রিয়াপদ ব্যবহারে দুয়ের মধ্যে এমন একটা সমন্বয় সৃষ্টি করছেন যে চলাচলে কোনও কৃত্রিম যান্ত্রিক বিভাজন তৈরি হচ্ছে না। পাঠক বাধাহীন গতিতে আখ্যানটি পড়ে ফেলতে পারবেন।

নতুন বিষয় নিয়ে সুলিখিত উপন্যাসটি ইতিমধ্যেই পাঠকের সমাদর লাভ করেছে আশা করি।

তাম্বুলি-আখ্যান

ধানসিড়ি

৪৫০ টাকা