রাজেন তরফদার, আমাদের রাজেনদাকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করতাম, অসম্ভব শিল্পী মন ছিল ওঁর। নিজে আর্ট কলেজের স্নাতক এবং পাঁচের দশকের গোড়ায় উনি প্রচুর বাণিজ্যিক কাজের অলংকরণ করেছেন। কিন্তু মাথায় তো ওই প্রজন্মের স্রোত বয়েই, একটা ফিল্মের পোকা ঢুকেছিল, আন্তর্জাতিক সিনেমা দেখার পর এবং ফিল্ম সোসাইটি মুভমেন্ট— সব মিলিয়ে উনি সিনেমায় চলে এলেন। আমার সৌভাগ্য ছিল, রাসবিহারীতে বসে, চায়ের দোকানে আমরা এক-এক সময়ে আড্ডা মারতাম। সেই সময়েই ওঁর মননের পরিচয় পেতাম।

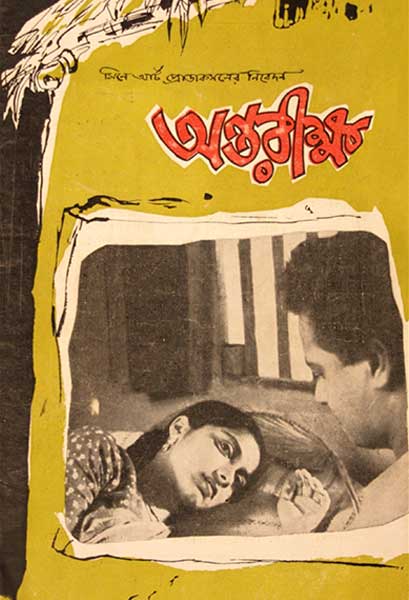

উনি প্রথম ছবি করলেন ‘অন্তরীক্ষ’। ওই ছবিতে হিচককিয়ান একটা ব্যাপার উনি আনার চেষ্টা করেছিলেন। আমি অবশ্য পরবর্তীতে দেখেছি ‘অন্তরীক্ষ’। সেই সময়েই, ওঁর ছবি দেখে সিনেমাবোদ্ধাদের মনে হয়েছিল, একজন সম্ভাবনাময় পরিচালক আসছেন।

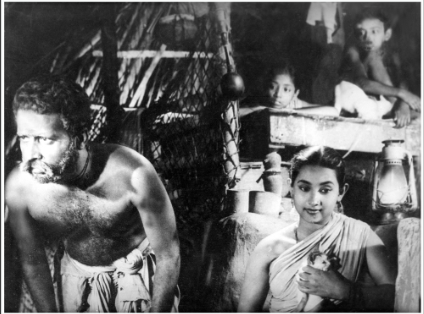

তার পরেই সমরেশ বসুর উপন্যাস অবলম্বনে, রাজেনদার ‘ম্যাগনাম অপাস’— ‘গঙ্গা’। ‘গঙ্গা’ রাজেনদা নির্মিত বিরাট মাপের ছবি। পাশাপাশি সলিলদা (সলিল চৌধুরী) অসাধারণ সব সংগীত রচনা করেছিলেন ছবিটার জন্য।

আরও পড়ুন : রাজা মিত্রর ছবিগুলি সংরক্ষণ করাই এখন সময়ের দাবি!

লিখছেন গৌতম ঘোষ…

ডিজিটাল মাধ্যম হয়ে যাওয়ার কারণে আজকালকার ফিল্মমেকাররা যথেচ্ছ পরিমাণে শুটিং করে। আমাদের সময়ে, মানে আমরা যখন ফিল্ম ডিসিপ্লিনের ছাত্র ছিলাম, তখন 3:1 এক্সপোজ করা যেত। সত্যজিৎ রায় থেকে মৃণাল সেন হয়ে ঋত্বিক ঘটক হয়ে আমরা সকলে এভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করেছিলাম, যে এর বেশি শুট করা যাবে না। কারণ সিনেমা ফিল্ম বা সেলুলয়েড অনেক ব্যয়সাপেক্ষ।

কিন্তু রাজেনদা, ‘গঙ্গা’ ছবিতে ইমেজের এমন প্রেমে পড়ে গেলেন (উনি তো সর্বোপরি একজন ভিজুয়াল আর্টিস্ট)— শুটিংয়ের পর শুটিং করে গেলেন। তারপর হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় বেশ কিছুটা স্যালভেজ করেন। অত ফুটেজ থেকে কীভাবে একটা পূর্ণদৈর্ঘ্যর সিনেমা দাঁড় করানো যাবে— এটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল চ্যালেঞ্জ। উনিই ছবির এডিটর হিসেবে কাজ করেন, এবং আমাকে ওঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট অরবিন্দ ভট্টাচার্য বলেছিলেন, রাজেন তরফদার এত ভাল-ভাল শট তুলেছেন, কিন্তু হৃষিদা বললেন, ‘আমাকে বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হবে। আমি তো পাঁচ ঘণ্টার ছবি করতে পারব না।’ কিন্তু ‘গঙ্গা’ বাণিজ্যিকভাবে খুব সাফল্য লাভ করেছিল।

রাজেনদা খুব বেশি ছবি করেননি। তার মধ্যে ‘জীবন কাহিনী’ ছবিটা খুবই সুন্দর। ‘অগ্নিশিখা’-র কথা বলা যায়। পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রযোজিত রাজেন তরফদারের শেষ ছবি ‘নাগপাশ’। ওঁর মৃত্যুর বছরে মুক্তি পায় সেই ছবি।

রাজেনদা নিজে ছিলেন রাজশাহীর লোক। বাংলাদেশে গিয়ে রাজেনদা করেছিলেন ‘পালঙ্ক’। নিজে অভিনয়ও করেছিলেন সেই ছবিতে। উৎপলদা, উৎপল দত্তও অভিনয় করেছিলেন সেই ছবিতে। ওঁর খুব গুরুত্বপূর্ণ ছবি সেটি। আরেকটা খুব আগ্রহব্যঞ্জক ছবি ছিল ‘আকাশ ছোঁয়া’, অভিনয় করেছিলেন দিলীপ মুখোপাধ্যায়। মরণকূপে খেলে যারা, তাদের কেন্দ্রে রেখে বানানো ছবি।

রাজেন তরফদার খুব বড় অভিনেতাও। ওঁকে অভিনেতা হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন মৃণালদা, মৃণাল সেন। মৃণালদার ‘আকালের সন্ধানে’-তে ওঁর অভিনয় ভোলার নয়। ‘খণ্ডহর’-এও ছিলেন রাজেনদা। অভিনেতা হিসেবে ওঁর মুনশিয়ানার প্রমাণ দিয়েছিলেন রাজেন তরফদার, এই দু’টি ছবিতে। ওঁর অভিনয় নাটকীয় ছিল না একেবারেই, যথেষ্ট সিনেম্যাটিক অভিনয় করতেন।

লেখনীশক্তি খুব জোরদার ছিল রাজেনদার। তাই তরুণ মজুমদার, যিনি কিনা নিজের চিত্রনাট্য নিজেই লিখতেন, সেই তিনিও, দুটো ছবির— ‘সংসার সীমান্তে’ ও ‘গণদেবতা’— চিত্রনাট্য লিখিয়েছিলেন রাজেনদাকে দিয়ে। দুটোই জটিল কাহিনি। একটি প্রেমেন্দ্র মিত্রর, অন্যটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপুল প্রেক্ষাপটে লেখা আখ্যান। রাজেনদাকেই এই দুই কাহিনি থেকে নির্মিত ছবির চিত্রনাট্য লেখার জন্য যোগ্য মনে করেছিলেন তরুণ মজুমদার।

রাজেনদা আমার ‘দখল’, ‘পার’— এই ছবিগুলি দেখেছিলেন। প্রভূত প্রশংসা করেছিলেন। ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ দেখে যেতে পারেননি রাজেনদা। রাজেন তরফদারের মতো মানুষকে নিয়ে চর্চা খুবই কম হয়। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, রাজেন তরফদারের ছবিগুলো আর পাওয়া যায় কি না। ডিজিটাল আসার পর তো ল্যাবগুলো বন্ধই হয়ে গেল। স্টেট আর্কাইভ, ন্যাশনাল আর্কাইভের গুরুদায়িত্ব— এই ছবিগুলোর সংরক্ষণ করা। চলচ্চিত্র-গবেষকদের কাছে সেগুলো সম্পদ হয়ে থাকবে। ইউটিউবে ছবিগুলোর যে প্রিন্ট পাওয়া যায়, তা থেকে কোনওদিনই বোঝা যাবে না, রাজেনদা সিনেমাকে কীভাবে দেখতেন।