নন্দলাল বসুর (১৮৮২-১৯৬৬) সারা জীবনের শিল্পসাধনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে এটাই যে, তিনি ছিলেন প্রবলভাবে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী। ব্রিটিশ প্রবর্তিত অ্যাকাডেমিক স্বাভাবিকতাবাদী আঙ্গিকের চর্চা থেকেই ভারতের শিল্পকলায় আধুনিকতার সূচনা। এটাই ছিল আমাদের আধুনিকতার প্রথম প্রকল্প বা ‘প্যারাডাইম’। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে এর অভিঘাত ছিল অত্যন্ত প্রবল। এর কোনও বিকল্প ছিল না। আমরা জানি, আধুনিকতার এই বৈদেশিক ভিত্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ব্যক্ত করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও প্রথম জীবনে স্বাভাবিকতাবাদী আঙ্গিকেই অত্যন্ত দক্ষ শিল্পী ছিলেন। কিন্তু ১৮৯৫-এর পর থেকে স্বাদেশিকতার আবহমণ্ডলে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, কেন আমাদের শিল্পের আধুনিকতা আমাদের দেশীয় ঐতিহ্যের ভিত্তি থেকে গড়ে উঠবে না। ১৮৯৭ সালে শেষ করা তাঁর ‘রাধা-কৃষ্ণ’ চিত্রমালার মধ্য দিয়ে এই বিকল্প পথের প্রথম সম্ভাবনা দেখা দিল। একে বলা যেতে পারে ‘নব্য-ভারতীয় ঘরানা’-র উন্মেষের সূচনাবিন্দু। এটি ছিল সারা ভারতে সর্বপ্রথম একটি সংগঠিত শিল্প-আন্দোলন, যার আদর্শগত ও আঙ্গিকগত দৃঢ় ভিত্তি ছিল। অবনীন্দ্রনাথের পর এই ‘নব্য-ভারতীয় ঘরানা’ বিকশিত হয়েছিল তাঁরই শিষ্য-পরম্পরার চর্চার মধ্য দিয়ে। নন্দলাল বসু ছিলেন এঁদের মধ্যে প্রধান।

তাঁর দীর্ঘ জীবনে, তাঁর ছবি পর্ব থেকে পর্বান্তরে নানা ধারায় বিকশিত হয়েছে। অজন্তাভিত্তিক ধ্রুপদি ভারতীয় রূপরীতি থেকে লৌকিক পর্যন্ত বহু আঙ্গিক নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। কিন্তু কখনও বৈদেশিক স্বাভাবিকতাবাদ বা অন্যান্য পাশ্চাত্য ধারার আঙ্গিক থেকে গ্রহণ করেননি। ভারতীয় জীবনধারা, এর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক ঐতিহ্যের উপর তাঁর যে গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা, এ থেকে সারা জীবনে কখনও এতটুকু বিচ্যুত হননি। তিনি গড়ে তুলেছেন ভারতীয় আত্মপরিচিয়দীপ্ত আধুনিক এক চিত্রভাষা, যা রূপবিন্যাসের নানা দিগন্তে প্রসারিত। ভারতের আধুনিক চিত্রকলায় এটাই তাঁর প্রধান অবদান। এবং এটাই সারা জীবনের সাধনার তাৎপর্য।

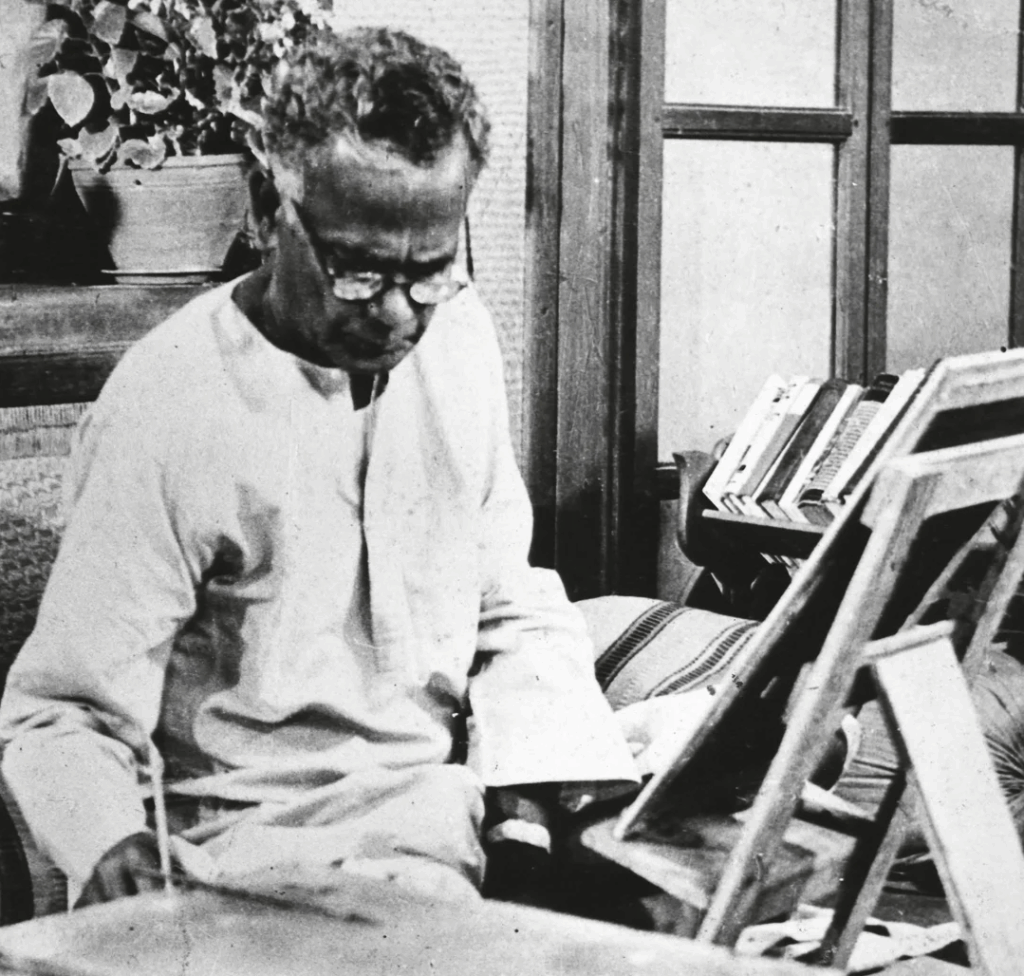

নন্দলাল বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮২ সালের ৩ ডিসেম্বর বিহারের মুঙ্গের জেলার খড়গপুরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর পিতা পূর্ণ চন্দ্র বসু, মা ক্ষেত্রমণি দেবী। ১৮৯৮ সালে পনেরো বছর বয়সে তিনি কলকাতায় আসেন। স্কুল ও কলেজ শিক্ষা শেষ করে ১৯০৫ সালে তিনি কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর শিল্পশিক্ষা শুরু হয় এখানে অবনীন্দ্রনাথের কাছে। অবনীন্দ্রনাথ তখন এই আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষ। প্রথম জীবনে মধ্যমেধার এই তরূণটির জীবনে বিপুল রূপান্তর এল এই পর্যায় থেকে। শুধু শিক্ষক নন, অবনীন্দ্রনাথ সন্তানের মতো স্নেহ করতেন তাঁকে। প্রথম জীবনে নন্দলালের শিল্প-সাধনার প্রধান আশ্রয় ছিলেন তিনি। কিন্তু লক্ষণীয়, অবনীন্দ্রনাথের ছবির সঙ্গে নন্দলালের ছবির এতটুকু মিল ছিল না কখনও। প্রথম পর্বে সামান্য প্রভাব অবশ্য ছিল। নন্দলাল আর্ট স্কুলের শিক্ষা শেষ করেন ১৯১০-এ।

ছাত্র অবস্থাতেই তিনি অজন্তার ছবির অনুলিপি তৈরির কাজে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান লেডি হেরিংহামের নেতৃত্বে। অজন্তার অভিজ্ঞতা থেকেই নন্দলাল উপলব্ধি করেন, কেমন করে রেখার ছন্দে ছবির দ্বিমাত্রায় ফুটিয়ে তুলতে হয় ভাস্কর্যের ত্রিমাত্রিকতা। এই ছন্দের বোধই তাঁর ছবিতে ভারতীয়তা সম্পৃক্ত আধুনিকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য। অজন্তার অভিজ্ঞতার আগে তাঁর যে-ছবি, তাতে রৈখিক ছন্দে সমৃদ্ধ আয়তনময় ভাস্কর্যগুণ ছিল না। ১৯০৭-এর ওয়াশ ও টেম্পারার ‘সতী’ বা জলরঙের ‘গান্ধারী’ অবনীন্দ্র-প্রভাবের মধ্যে সীমিত। কিন্তু একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় ও উল্লেখযোগ্য যে, আর্ট স্কুলে শিক্ষা শুরুর আগে ১৯০৪ সালে মাত্র ২২ বছর বয়সে আঁকা তাঁর তিনটি ছবি আছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া ও আলবার্ট মিউজিয়মে, যার ভিতর অবনীন্দ্রনাথ বা অজন্তার কোনও প্রতিচ্ছায়া নেই। এই তিনটি ছবির বিষয় এরকম: ‘নববিবাহিত বর বধূ সহ বরযাত্রা’, ‘প্রস্ফুটিত ফুল সহ একটি পলাশ গাছ’ আর ‘একটি ঘুমন্ত মেয়ে’। এই ছবি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ এ-কারণে যে, প্রকরণগত শিক্ষায় তৎকালীন ভারতীয়তা দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে পরিবেশ প্রভাবিত তাঁর কৈশোর শিল্পীচেতনা বাস্তববোধের এমন কতগুলি মূলসূত্রকে ছুঁয়ে যেতে পেরেছিল, যে-বোধের পূর্ণাঙ্গ স্ফুরণ আমরা দেখব তাঁর পরিণত বয়সের সমস্ত সফলতার মধ্যে।

এই সমস্ত প্রাথমিক অনুশীলন ছাড়িয়ে এই তরূণ শিল্পী প্রকৃত নন্দলাল নয়ে ওঠেন ১৯১৬ সালের পরে। ১৯০৯ সালে তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে আসেন ‘চয়নিকা’ অলংকরণ প্রসঙ্গে। ১৯১৪ সালে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শিলাইদহ যান নন্দলাল। পদ্মার চরে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের সেই কিছুদিন নন্দলালের জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে ছিল। সেই সময়ের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে বলেছেন তিনি: ‘আমাদের কাছে কল্পলোকের দরজা খুলে দিয়েছেন।… কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশ দেখা চোখ দিয়ে আমাদের মন্ত্র দিলেন প্রকৃতিকে দেখবার।’ এর পর থেকে নন্দলালের ছবি পৌরাণিক জগৎ থেকে এল দৈনন্দিন মানুষের জগতে। ১৯১৫ সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল ‘বিচিত্রা’। বিচিত্রায় নন্দলাল শিখিয়েছেন, নিজেও চর্চা করেছেন। এর পরে শিলাইদহ-পর্ব।

এখান থেকেই শুরু নন্দলালের রূপরীতি ও জীবনবোধের বিবর্তন। প্রবহমান জীবনের কাছাকাছি এলেন। এই পরিবর্তনই পরিপূর্ণতা পেল শান্তিনিকেতনে এসে। ১৯১৭ সালে ‘বিচিত্রা’ বন্ধ করে দেওয়ার পর ১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর বিদ্যালয়ের অঙ্গ হিসেবে ‘কলাভবন’ প্রতিষ্ঠা করেন। নন্দলালকে তিনি আহ্বান করেন কলাভবনে শেখানোর জন্য। তখন নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের নির্দেশে ‘ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট’-এ শিক্ষকতা করছেন। অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে ছাড়তে চাননি। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে একটি চিঠি লেখেন নন্দলালকে চেয়ে। এর পর অবনীন্দ্রনাথ আর নন্দলালকে আটকাননি। নন্দলাল পাকাপাকিভাবে কলাভবনে শিক্ষকতায় যুক্ত হন ১৯২০ থেকে। ১৯২৩-এ তিনি কলাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে অবসর গ্রহণের আগে পর্যন্ত তিনিই ছিলেন এর সর্বময় নিয়ন্ত্রক।

কলাভবনে নন্দলাল শিল্পশিক্ষার একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর ছাত্রদের উপর কখনও তথাকথিত অর্থে মাস্টারি করতেন না তিনি। স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতেন তাঁদের। রামকিঙ্কর বলেছেন তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে: ‘আমরা কাজ করতাম নিজেদের ইচ্ছা মতোন। নন্দবাবু নিজের কাজ করতেন। একবার করে ঘুরে যেতেন। বিশেষ কিছু ইন্সট্রাকশন দিতেন না। … তবে হ্যাঁ, একটু আধটু যা না বললেই না, তা কি আর বলতেন না? কিন্তু নিজে কিছু ইমপোজ করতেন না। পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।’ নন্দলালের নিজের চর্চা ও শিক্ষকতার দর্শনের একটি মূল মন্ত্র ছিল। জাপানি মণীষী ওকাকুরার অনুসরণে তিনি বলতেন— স্বভাব, পরম্পরা ও স্বকীয়তা (নেচার, ট্র্যাডিশন ও অরিজিনালিটি), এই তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গসুন্দর আর্ট।

কলাভবনে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শিল্পের মুক্তি। শিল্প অতীত ভারতীয়তার মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। তা আত্মস্থ করবে আবিশ্ব ঐতিহ্যের সারাৎসার। এজন্য তিনি এখানে এনেছিলেন অনেক বিদেশি তাত্ত্বিক ও শিল্পীদের। স্টেলা ক্রামরিশ তাঁদের মধ্যে একজন। ক্রামরিশ কলাভবনে বক্তৃতা দিয়েছেন পাশ্চাত্য শিল্পের বিবর্তন নিয়ে, গথিক থেকে কিউবিজম পর্যন্ত। নন্দলালের শিক্ষকতায় কলাভবনে যে-প্রধান শিল্পধারা গড়ে উঠেছিল, তা ছিল ‘নব্য ভারতীয় ধারারই’ অন্য এক প্রসারণ। কিন্তু রাবীন্দ্রিক আদর্শের প্রভাবে এখানে কয়েকজন শিল্পী গড়ে উঠেছিলেন, যাঁরা দেশীয় আত্মপরিচয়কেই বৈশ্বিক মাত্রায় প্রসারিত করেছিলেন। এই ধারার প্রধান দুজন হচ্ছেন: বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় ও রামকিঙ্কর। নন্দলাল আর এই দুই শিল্পী মিলে শান্তিনিকেতনে উদ্ভূত হয়েছিল আধুনিকতার এক বিশেষ পর্যায়, যাকে বলা হয়েছে ‘কন্টেক্টসচুয়াল মডার্নিজম’ (Contextual modernism)।

নন্দলালের প্রজ্ঞার অন্যতম নিদর্শন তাঁর করা ম্যুরালগুলি। অজস্র ম্যুরাল করেছেন তিনি শান্তিনিকেতনে ও দেশের অন্যান্য জায়গায়। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য শ্রীনিকেতনের ‘হলকর্ষণ’ (১৯২৮), চীনা ভবনে ‘নটীর পূজা’ (১৯৪২), বরোদার কীর্তিমন্দিরে মহাভারত অবলম্বনে করা ম্যুরালগুলি (১৯৪৬)। এ-সমস্ত ভিত্তিচিত্রে পাওয়া যায় তাঁর ধ্রুপদি বোধের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। পাশাপাশি লোকায়ত চেতনারও অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে তাঁর ছবিতে। এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ১৯৩৭-এ করা ‘হরিপুরা পোস্টার’ চিত্রমালা। অবনীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের পর যে মনীষীর আদর্শ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল, তিনি মহাত্মা গান্ধী। ১৯৩৮ সালে গুজরাটের হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশন হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধী তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন অধিবেশন মণ্ডপ ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সাজিয়ে তোলার জন্য। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে দ্রুত করেছিলেন এই ছবিগুলি। ভারতীয় আধুনিকতারও দিকচিহ্নস্বরূপ হয়ে আছে এই চিত্রমালা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য রেখা ও পরিসরে লৌকিক সারল্যের বিন্যাস। ১৯৩১ সালে রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে তিনি শিশুপাঠ্য ‘সহজ পাঠ’ বইয়ের জন্য লিনোকাট মাধ্যমে ছবি আঁকেন। এর সারল্য ও মাধুর্য অতুলনীয়। গ্রন্থচিত্রণের এক নতুন দিগ্দর্শন তৈরি হয়েছিল এর মধ্য দিয়ে। একদিকে ‘সহজ পাঠ’-এর ছবি আর এক দিকে ‘হরিপুরা পোস্টার’— এই রূপায়ণ আধুনিক চিত্রকলার ক্ষেত্রে দুটি মাইলফলক বলে চিহ্নিত হতে পারে।

নন্দলাল বসুর ধ্রুপদি ও লৌকিক সৌন্দর্যসাধনা কখনওই বাস্তব জীবনের নির্মমতাকে উপেক্ষা করেনি। প্রয়োজনে তিনি গভীরভাবে জীবনসচেতন ও প্রতিবাদী হয়েছেন। এরই কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২০ সালে ওয়াশ মাধ্যমে আঁকা একটি ছবি ‘কুরুক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী’। ধ্রুপদি রীতিতে আঁকা এই ছবিতে যুদ্ধবিরোধী প্রতিবাদী চেতনার যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি, সারা বিশ্বে তার দৃষ্টান্ত বিরল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্রের রুধিরব্যাপ্ত ভূমিতলে পদতল স্থাপন করে দাঁড়িয়ে আছেন ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী। তাঁদের পায়ের নিম্নাংশ শুধু দৃশ্যমান। ধৃতরাষ্ট্রের হাতের লাঠিটি স্থাপিত রক্তের উপর। গভীর বিতৃষ্ণায় গান্ধারীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটি একটুখানি তুলে রাখা।

১৯৪৩ সালে যখন মন্বন্তরে বিধ্বস্ত সারা বাংলা, চল্লিশের শিল্পীরা এঁকে যাচ্ছেন ক্ষুধা ও মৃত্যুর সেই ভয়ংকর দৃশ্যাবলি, তখন নন্দলাল আঁকেন তাঁর ‘অন্নপূর্ণা’। শীর্ণ শিব নৃত্য করছে। পিছনে মলিন নেত্রে অন্নপূর্ণা। ছবির তলায় লেখা রয়েছে: ‘অন্নপূর্ণা যার ঘরে/সে কাঁদে অন্নের তরে/এ বড় মায়ার পরমাদ’। ধ্রুপদি ভাষায় এরকম প্রতিবাদী ছবি কমই দেখা যায়। ক্ষুধার আর একটি রেখাচিত্র তিনি এঁকেছিলেন ৬.৪.১৯৪৬ তারিখে। মাঝখানে শীর্ণ নদী। ওপাশে বনে পিকনিক করছে ধনী ও সম্ভ্রান্ত ছেলেমেয়েরা। এপারে কয়েকটি ক্ষুধার্ত শিশু করুণ শরীরে তাকিয়ে আছে সেদিকে। এই হলেন নন্দলাল, যিনি আদর্শ ও বাস্তবকে মিলিয়েছিলেন তাঁর শিল্পযাত্রায়।

জীবনের একেবারে প্রান্তে পৌঁছে নন্দলাল একেবারে সহজ ও নিরাভরণ হয়েছেন। এঁকেছেন কাগজ ছিঁড়ে-ছিঁড়ে ছোট-ছোট কোলাজধর্মী ছবি আর পোস্টকার্ডে অজস্র ড্রয়িং করে গেছেন। নানাজনকে উপহার দিয়েছেন। এক মহৎ শিল্পীপ্রাণ সারল্যের মধ্যে মহাবিশ্বের সৌন্দর্যকে স্পন্দিত করেছেন। ২৭.৫.১৯৫৪ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে কানাই সামন্তকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘আমি ক্ষুদ্র হলেও মহাসত্তারই প্রাণস্বরূপ একটি কেন্দ্র, যার বিহনে মহাসত্তার অস্তিত্বই থাকে না।’ (‘দৃষ্টি ও সৃষ্টি’, পৃ. ২৮৮)। এই রাবীন্দ্রিক চেতনাতেই নন্দলাল তাঁর শিল্পকে সীমার মধ্যে অসীমের ব্যঞ্জনায় অভিষিক্ত করেছেন।

সমকালীন চিত্রকলার কয়েকটি ধারায় কলাভবনের শিক্ষা তথা নন্দলালের উত্তরাধিকার প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। এই উত্তরাধিকারকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল। ১. বাস্তবতা সম্পৃক্ত প্রাচ্য ধ্রুপদি বিন্যাস, ২. বাস্তবতা নিরপেক্ষ আদর্শায়িত সৌন্দর্যরচনা প্রবণতা, ৩. লোকায়ত সরলতায় আদর্শায়িত সৌন্দর্যবিন্যাস ও ৪. পাশ্চাত্য প্রকরণে স্বাভাবিকতাবর্জিত আদর্শায়িত রূপায়ণ। তাঁর অজস্র ছাত্র সারা দেশে ও বিশ্বে ছড়িয়ে গেছেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হীরাচাঁর দুগার, ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণ, কৃষ্ণ রেড্ডি, সত্যজিৎ রায়, কে. জি. সুব্রহ্মণ্যন, রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকে। সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, নন্দলালের কাছে না শিখলে তিনি ‘পথের পাঁচালী’ করতে পারতেন না।

পরবর্তী প্রজন্মের শিল্পীদের তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন একদিকে যেমন দেশাত্মবোধে, অন্যদিকে সৌন্দর্যের আদর্শায়িত সত্তাকে উপলব্ধি করতেল। নন্দলাল বসুর শিল্প সাধনার মহনীয়তা ও তাৎপর্য এখানেই।