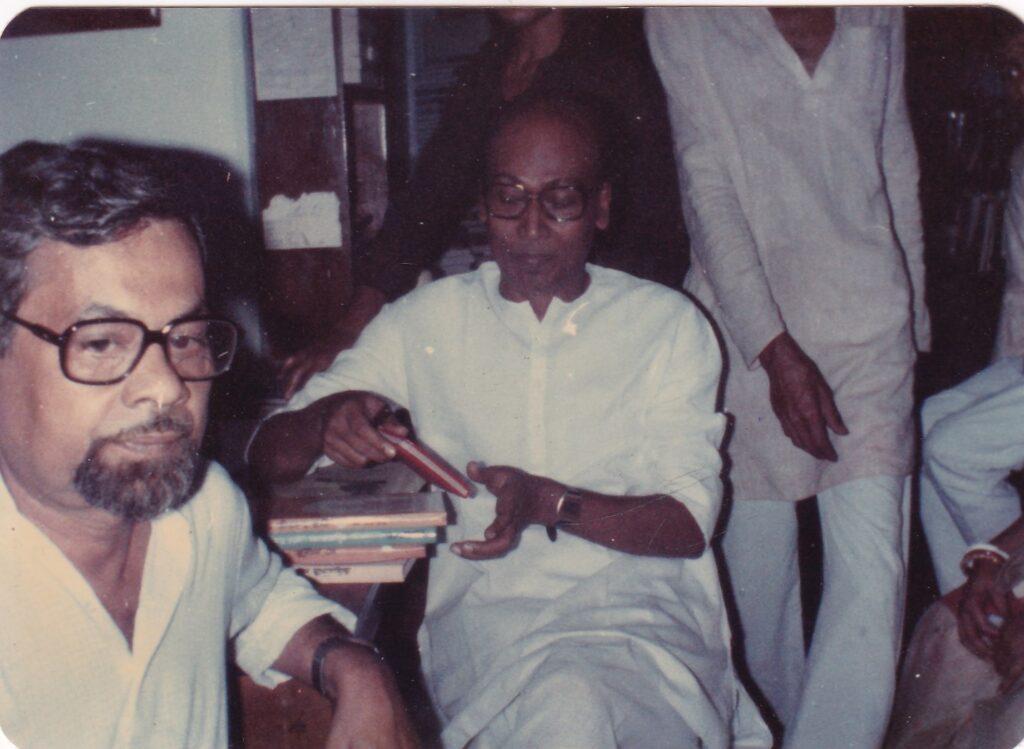

কোভিডের পর পর প্রাগের চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার দুটো বক্তৃতা দেওয়ার ছিল। প্রাগ বলতে যদি কিছু প্রাক-কথন থাকে আমার জীবনে, তা মানববাবু, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমাদের তুলনামূলক সাহিত্যের ডিপার্টমেন্টাল লাইব্রেরিতে ‘গিফটের আলমারি’ বলে একটা সংগ্রহ আছে। মানববাবু পৃথিবীর যে-প্রান্তেই যেতেন, সেখান থেকে আনা বই বিভাগের ছাত্রদের জন্য সেই আলমারিতে দিতেন। কোন শহর থেকে কেনা হয়েছে— প্রতিটি বইয়ে সেটা লেখা থাকত। সে-রকমই একটা বইয়ের প্রথম পাতায়, বাঙালি বুদ্ধিজীবী হাতের লেখায় ‘মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাহা’ লেখা আছে দেখেছিলাম। সেই প্রথম জানা প্রাগ নয়, প্রাহা। তবে লজ্জা কাটিয়ে কোনওদিনই আর প্রাগের বদলে প্রাহা উচ্চারণ করে ওঠা হয়নি, স্বীকার যাই।

এহেন প্রাহায় পুরনো টাউনের কবলস্টোন পথে খানিক ইতিউতি হেঁটে চমকে থেমে যাই। ডানদিকে একটা রেস্তোরাঁর গায়ে একটা ছবি দেখে তীব্র একটা দেজা ভ্যু গোছের অনুভুতি হয়। একটা হৃষ্টপুষ্ট প্রকৃতির লোক বন্দুক নিয়ে মিলিটারি ইউনিফর্মে ব্যাটলফিল্ডে, তারই একটা টুপিপরা হ্যাপি মুখছবি ঢোকার দরজার ওপরে। বহু বছরের তামাদি স্মৃতির পাতা ফরফর করে ওলটাতে ওলটাতে খুঁজে পেয়ে যাই, আরে এ তো শোয়াইক! আমাদের পুরনো এমএ সিলেবাসে নির্দিষ্ট কিছু টেক্সট পড়ানো হলেও সব কোর্সেই পাশে পাশে আরও খানছয়-সাত লেখক ও তাদের লেখার নাম থাকত, উদ্দেশ্য ছিল অন্য কোনও বছর সেখান থেকে অন্য কিছু পড়িয়ে স্বাদ বদল হবে। আর পাশে নাম দেখলে ছাত্ররাও সেই সময়ের বিস্তৃত সাহিত্যজগতের লেখার ঠাহর পাবে। ইওরোস্লাভ হাসেক-এর ১৯২১-’২৩ সালের শ্লেষাত্মক ডার্ক কমেডি ‘ভালোমানুষ যোদ্ধা শোয়াইকের মহিমময় অ্যাডভেঞ্চার (দ্য ফেটফুল অ্যাডভেঞ্চার অফ গুড সোলজার শোয়াইক)’ সেইখানেই লেখা দেখে একদা বইটার কিছুটা অংশ পড়েওছিলাম মনে পড়ে। এই ছবি সেই বইতে দেখেছিলাম বটে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে মানববাবুকে শত সেলাম ঠুকি। উনিই হাসেকের এই ডার্ক কমেডি সিলেবাসে রেখেছিলেন। না-হলে সেই জমানায় আমার পক্ষে হাসেকের নাম জানা দুঃসাধ্য শুধু নয়, অসম্ভব ছিল। এই প্রাগ, সরি, প্রাহার সুপ্রাচীন রাস্তায় চেক সাহিত্যের চরিত্রের ছবি দেখে যেন কত দিনের পুরনো দোস্তের সঙ্গে মোলাকাত হল, মনে এমন ফুর্তির ভাব যে কী অসম্ভব ঘটনা— তা নিশ্চয়ই আপনারা সম্যক বুঝতে পারছেন।

শুধু অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরিয়ার লেখক হাসেকই না, কাফকা থেকে মিলান কুন্দেরা, স্তানিস্লাভ লেম থেকে বরিস পাস্তেরনাক— এইসব মহতী নাম আমরা আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যের সিলেবাসেই পেয়েছিলাম, তাদের কিছু লেখা ক্লাসরুমেই পড়তে পেরেছিলাম। এরকম সৌভাগ্য জীবনে সহজে আসে না। যেমন, তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে বাংলা সাহিত্যকে ইঙ্গ-কেন্দ্রিক আধুনিকতার বাইরে ফরাসি-জার্মান কবিতার দিকে নিয়ে গেছিলেন বুদ্ধদেব বসু আর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, গ্রিক ট্র্যাজেডির দিকে নিয়ে গেছিলেন শিশিরকুমার দাশ ও আর লাতিন মহাকাব্যের দিকে ফাদার আতোয়াঁ, সেই উত্তরাধিকারেই মানববাবু

আধুনিক ইউরোপের ওলনদড়িকে তার পশ্চিমি টাল থেকে সরিয়ে উত্তর ইউরোপ ও পুবে স্লাভিয় দেশগুলির সাহিত্যের দিকে নিয়ে গেলেন।

মনে রাখতে হবে, মানববাবু তুলনামূলক সাহিত্যের মধ্যে এই টেক্সটগুলি নিয়ে আসছিলেন সেই সাতের দশকের শুরু থেকেই। যখন ঠান্ডা যুদ্ধের ফলে রাশিয়ার আওতায় থাকা পূর্ব-ব্লকের ইউরোপের স্লাভিয় দেশগুলি আমেরিকার সঙ্গে যুক্ত পশ্চিমা ব্লক থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। জার্মানির ও তার পরে ইউরোপের পুনর্সংযুক্তির আগে পর্যন্ত যে বিরাট সময়কাল জুড়ে এই স্লাভিয় দেশগুলি বাকি পৃথিবীর যে কোনও সাধারণ জ্ঞানের বাইরে ছিল, সেই সময়ের জটিল পরিস্থিতিকে ও সাধারণ মানুষের জীবনকে বুঝতে পোল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া-রোমানিয়া, হাঙ্গেরি— এই দেশগুলির সাহিত্য এক একটি বিরাট আর্কাইভ। যেমন বলা যায়, হাসেক একদিকে ফ্যাসিজম, অন্যদিকে কমিউনিজমকে ছেড়ে চেকোস্লোভাকিয়ায় বসে মার্কিনি উদারপন্থীদের অনুসরণ করছিলেন, এই সূত্র বাদ দিয়ে কি আর শোয়াইক-এর কাহন পড়া যায়? প্রসঙ্গত, ন্যারাটিভ বুঝতে মানববাবুই ‘কাহন’ শব্দটিকে আমাদের দিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে এই শোয়াইকের সিক্যুয়েল ‘শোয়াইক গেল যুদ্ধে’ লেখেন ব্রেখট, ১৯৪৩-এ, নাজি জার্মানি থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় নির্বাসনে বসে। এই খবরটি আমাদের বাঙালি দর্শকদের জানা।

ঠান্ডা যুদ্ধের কালে, বিশেষত, বিশ শতকের পাঁচ-ছয়ের দশকে এশিয়ার নানা দেশের নানা অঞ্চলে রাষ্ট্রসীমার বাইরে দেশ-অতিরেকী সাহিত্য-সমাজভাবনার নেটওয়ার্ক কী চেহারা নিয়েছিল, এটি গত দশ বছরে খুব গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন মনে হয়, মানববাবুর পূর্ব ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে বাঙালি তরুণ প্রজন্মের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে সেই নিরিখে তার ধারবাহিকতায় পড়ার দরকার আছে। ব্রিটেনের প্রাক্তন কলোনি হিসেবে আমাদের মনে ইংরেজির যে স্বাভাবিক মহিমা, জ্ঞান ও জানার জগৎকে তার বাইরে নিয়ে আসার জন্য মানববাবু তুলনামূলক সাহিত্যের জ্ঞানশৃঙ্খলার পরিধিকে যেভাবে প্রসারিত করেন, তা একটি দৃষ্টান্তের মতো। সেই সময়ে ইউরোপকে তার সামগ্রিক জটিলতায় বুঝতে এমন একটি পাঠ্যসূচির কল্পনা করা দুঃসাধ্য শুধু নয়, তাঁর জন্য প্রয়োজন ছিল এক অনন্য মেধা। এবং সাহিত্য বলতে এক মরমি বোধের। মানববাবু আমাদের কাছে মেধা ও মননের এক অন্যতর দৃষ্টান্তই নন, সাহিত্য পাঠ ও সাহিত্য গবেষণা-সমালোচনা যে আদতে অপরের কণ্ঠস্বর শোনার জন্য এক সহমর্মী রাজনৈতিক প্রস্তুতি, সেটি মানববাবু তুলনামূলক সাহিত্যের পঠনসূচির মধ্যে আনার ও চর্চার উদ্যম দেখিয়েছিলেন।

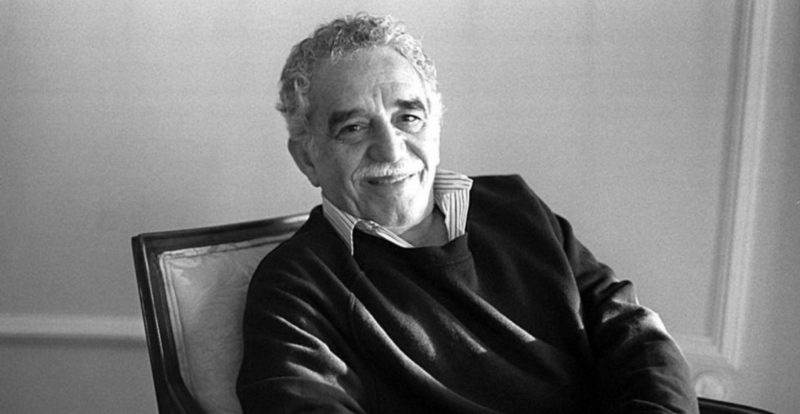

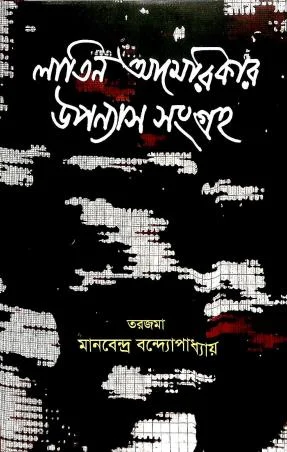

এটা যাদবপুর ক্যাম্পাসে কোনও প্রচলিত মিথই হবে। শঙ্খ ঘোষ নাকি একবার বলেছিলেন যে, মানববাবু যে লেখকদের লেখা অনুবাদ করেন, তাঁরা আসলে কোথাও নেই। কিন্তু কয়েক বছর পরে দেখা যায়, তাঁরাই নোবেল পাচ্ছেন। এই কথার কারণ ছিল। মানববাবু যখন গার্সিয়া মার্কেজের ‘হানড্রেড ইয়ারস অফ সলিচিউড’ পড়াতে শুরু করেন, সেটা ১৯৭১ সাল, মার্কেজের নোবেল পাওয়ার পাক্কা এগারো বছর আগে। শুধু ‘হানড্রেড ইয়ারস…’-ই নয়, মানববাবুর অনুবাদে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যের একটা সামগ্রিকতার বোধ বাঙালি পাঠকের সর্বাধিক হাতের নাগালে এসেছে। বাংলা ছাড়া আর কোনও ভারতীয় বা এশীয় ভাষা মনে পড়ে না যেখানে আটের দশক থেকে লাতিন আমেরিকার সাহিত্য থেকে টানা এত এত লেখক ও কবির লেখা অনুবাদ হয়েছে। তাও আবার একজনের একক প্রচেষ্টায়। মার্কেজ (কলম্বিয়া) তো বটেই, কোন গদ্যকার নেই মানববাবুর অনুবাদ তালিকায়, হুয়ান রুলফো (মেক্সিকো), আলেহো কারপেন্তিয়ের (কিউবা), হোরহে লুই বোর্হেস (আর্জেন্টিনা), পাবলো নেরুদা (চিলি), কার্লোস ফুয়েন্তেস (মেক্সিকো), হুলিও কোর্তাসা (আর্জেন্টিনা), হোরহে আমাদো (ব্রাজিল), মারিও ভারগাস লোসা (পেরু)।

নয়ের দশকের লিটল ম্যাগাজিনগুলিতে ছাপা হওয়া গদ্যে লাতিন আমেরিকার জাদুবাস্তবতার যে একধরনের ছায়া ও ছাপ দেখা যায়, সে নিয়ে আমরা কোনও আলোচনা করি না বটে, কিন্তু আজ মনে হয়, সেই ছাপ তৈরি হয়েছিল মানববাবুর অনুবাদে এই বিরাট লাতিন আমেরিকার সাহিত্য-সম্ভার বাংলা ভাষায় আমাদের কাছে আসার গতিতে। বাংলা অনুবাদের বইগুলি সুলভে পাওয়া যেত। ইংরেজি বই তখন কলকাতায় সহজে পাওয়া যেত না, স্প্যানিশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ আরও কম। আর যা পাওয়া যেত, দাম দেখে আমাদের তো চক্ষু চড়কগাছ। মানববাবু অনেক অনেক অনুবাদ করেছিলেন, এই সংখ্যার অভিঘাত পেরিয়ে তাঁর উদ্যমকে বি-উপনিবেশিকরণের একটা বিরাট প্রক্রিয়া বলে দেখলে, আজ মানববাবুর পড়ানো ও অনুবাদের পারস্পরিকতা, যুক্তি ও তার প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে সুবিধে হবে।

কেউ কেউ বলে থাকেন যে মানববাবু তো সেরকম স্প্যানিশ জানতেন না। সালিশি করার ঢঙে বলছি না, কিন্তু সব কিছুর একটা সময়ের পরিপ্রেক্ষিত থাকে। আমাদের মতো দেশে সেই সময়ে ‘সেই রকম’ স্প্যানিশ জেনে অনুবাদ করতে যদি আরও দশটা বছর লেগে যেত, আমরা পেতাম এতগুলি অনুবাদ? আর আমাদেরও পড়ার সময় পেরিয়ে যেত না? মুলের সঙ্গে সহগ অনুবাদ, না বাংলায় একটু বক্র করে দিয়েছেন মানববাবু— চাইলে সেই নিয়ে দু’-চারটে গবেষণা হোক না, তাতে অনুবাদ-তত্ত্বেরই উপকার। কিন্তু এখানে মানববাবুর অবস্থানকে খেয়াল করতে হবে। ননী ভৌমিক বা অরুণ সোম থাকতেন মস্কোয়। তাই তাদের পক্ষে এই দশকগুলি জুড়ে সরাসরি রাশিয়ান থেকে বাংলায় অনুবাদ যতটা সম্ভব হয়েছিল, কলকাতায় বসে সেই সময়ে ইংরিজি আর ফরাসি ছাড়া আর কোনও ইউরোপীয় ভাষার চর্চা তত সহজ ছিল না। পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে জানলাবিহীন ছোট একটা ঘরে বসে শহর, গ্রাম, মফসসল থেকে আসা ছাত্রদের কাছে বিশ্বসাহিত্যের দুয়ার খুলে দেওয়ার জন্য যা করার ছিল, মানববাবু ঠিক সেটাই করেছিলেন। সে এক অর্থে বৈপ্লবিক বটে।

সে-সময়ে অন্য ভাষা থেকে বাংলায় অনুবাদে রীতি এটাই ছিল। ফারসি, ফরাসি, কন্নড় জেনে ওই ভাষা থেকে হাফিজ, হার্জ বা গিরিশ কারনাডকে অনুবাদ করা হত না। বাংলায় নানা দেশের ও ভারতের নানা ভাষার সাহিত্যের একটা বিরাট প্রাচুর্য তৈরি করার প্রয়োজন অধিক গুরুতর ছিল। অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা ভাষাসাহিত্যকে আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে যুক্ত করার দরকার ছিল। আমাদের মধ্যে যারা আট ও নয়ের দশকে ইশকুলের উঁচু ক্লাসে পড়েছে বা সবে কলেজে গেছে, যাদের পড়াশোনা মূলত বাংলায়, ইংরেজি সাহিত্যকে ইংরেজি ভাষায় ততটা না জানলেও ইংরেজির বিশ্ব ছাড়াও যে ভিন্ন এক দুনিয়া আছে, ভিন্ন ভিন্ন দুনিয়া আছে, সেই ভিনদুনিয়ার আন্তর্জাতিকতা মানববাবুর অনুবাদ মারফত আমাদের কাছে এসেছিল। এ-কারণে আমাদের প্রজন্ম মানববাবুর কাছে চিরঋণী হয়ে থাকবে। আর এক-জনের নাম মানববাবুর উস্তুম্ভে না করে রাখলেই নয়, তিনি সুধীন্দ্রনাথ রাহা। যিনি ‘দেব সাহিত্য কুটীর’-এর প্রকাশনায় ইউরোপের সাহিত্য কিশোর বয়সিদের জন্য অনুবাদ করেছিলেন।

এই কথা তুলে বেশি দূর যাওয়া যাবে না যে, ইসাবেল আইয়েন্দে বা ক্ল্যারিস লিসপেক্টারের লেখা কেন মানববাবু অনুবাদ করেননি। উনি যদি সবই করে দিয়ে যাবেন, তাহলে পরের প্রজন্ম করবেটা কী? প্রসঙ্গত, মানববাবুর এত অনুপ্রেরণাতেও ইসাবেল আইয়েন্দে-র একটা ছোটগল্প সংগ্রহ ছাড়া এতদিনে তাঁর লেখা থেকে আর কিছু বাংলায় অনুবাদ হয়েছে বলে তো মনে হয় না। এখানে অবশ্যই নবনীতা দেবসেনের বচনসাহিত্য অনুবাদের কথা আবার বলে রাখতে হবে। ‘শতেক বচন’ বইটিতে তিনি কন্নড়ভাষী গবেষকের একসঙ্গে বসে ১০১টি বচন অনুবাদ করেছিলেন। এই কোল্যাবরেটিভ অনুবাদ ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে সবচেয়ে জরুরি, তা এখন সবচেয়ে গৃহীত অনুবাদের প্রক্রিয়া।

কিন্তু এই আন্তর্জাতিকতার স্বরূপ কেমন? কোন যুক্তিতে দেশ এবং সেখান থেকে লেখকদের চয়ন করছিলেন মানববাবু? ১৯৮৬-তে ‘স্পেনের গৃহযুদ্ধ: পঞ্চাশ বছর পরে’— মানববাবু সম্পাদিত এই বইটি বাঙালী বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে স্পেনের সাহিত্য ও রাজনীতিকে যোগ করে। তখনও পশ্চিমবঙ্গ থেকে বামপন্থী বুদ্ধিজীবিতার আন্তর্জাতিকতা (এখানে অবশ্যই পার্টি অফিস-নিবেদিত রাজনীতির কথা বলা হচ্ছে না) একেবারে উবে যায়নি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্রাংকো-র নির্দেশে হত, বামপন্থার দিকে স্পষ্ট ঝুঁকে থাকা ফেদেরিকো গার্সিয়া লোরকার কবিতা অনুবাদ করেন মানববাবু। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায়ও লোরকা ফিরে আসেন। এর সঙ্গে সঙ্গে আসে ‘লাতিন আমেরিকার নিঃসঙ্গতা’ বইটি। মার্কেজের নোবেল ভাষণের (১৯৮২) শিরোনামে বইটির শিরোনাম । এদিকে তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগে এমএ পর্যায়ে এরিয়া স্টাডিজ হিসেবে লাতিন আমেরিকা ও আফ্রিকার সাহিত্য নিয়ে দু-বছরের কোর্স পড়ানো শুরু হয়। রাজনৈতিকভাবে উপদ্রুত মহাদেশের-দেশের-অঞ্চলের অভিজ্ঞতা—বিপুল এক প্রেক্ষাপটে এত বিবিধ উপনিবেশিত জীবন, প্রতি-আখ্যান, গত শতকের চারের দশক থেকে ঔপনবেশিক শাসন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন রাষ্ট্র গড়ার উত্তেজনা, আংস্ট, দুর্নীতি, সৃজনশীলতা ও বিরোধাভাস— সেই সবকে পড়ার একটা রাজনৈতিক ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি হয় পঠনপাঠনের মধ্যে। এ-সবই হয় মানববাবুর উদ্যমী নেতৃত্বে। ইংরেজি, ফরাসি ছাড়া অন্য ভাষায় (লাতিন আমেরিকা, স্পেনীয়) বিশ্বসাহিত্যের এই রকম কার্নিভ্যাল আট-নয়ের দশকে বাংলা ছাড়া খুব কম ভাষাতেই আছে, এ হলফ করে বলা যায়। যেমন হলফ করে বলা যায়, গ্লোবাল নর্থের বাইরের সাহিত্যে এমন বিস্তৃত অভিনিবেশ ভারতের যাদবপুরে তুলনামূলক সাহিত্য ছাড়া আর কোনও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হয়েছে বলে মনেও হয় না।

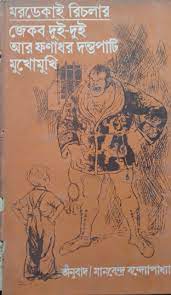

শিশু-কিশোরদের জন্য লাতিন আমেরিকার ও আফ্রিকার দেশগুলি থেকে একাধিক অনুবাদ সংকলন আছে মানববাবুর। বলাই বাহুল্য, তা বয়স্কদের অনেক কিছু শিখিয়ে বুঝিয়ে নিতে পারে, নির্বাচন এমনই। এডওয়ার্ড লিয়র-এর লিমেরিক ও মরডেকাই রিচলারের লেখাও এই সিরিজে আছে। হান্স আন্ডেরসেন-এর লেখা ও ‘ঘণ্টা বাজে দূরে’ নামে এক নিবিড় মরমি জীবনী, লা ফঁতেন-এর ফেবল পদ্যভাণ্ডার ‘হাতি ইঁদুর প্যাঁচার ছানা তাদের আজব কাণ্ড নানা’, হোরহে আমাদু-র কাহন ‘এক পাখি দোয়েলা আর এক বেড়াল হুলো’ যে এখনও পড়েনি, তার জীবন কিন্তু বৃথা হয়ে যেতে পারে।

এই প্রশ্নগুলি ধরে অনুবাদতত্ত্বে চমকপ্রদ আলোচনা করা যায় বটে যে, এই যে বিপুল অনুবাদ, তারা কি অনুবাদ-সাহিত্য বলে আলাদা কোনও একটি উপ-ভাগ, না কি তারা মূল ভাষা-সাহিত্যেরই অঙ্গ হয়ে ওঠে? অনুবাদের ফলে কি ভাষার নিহিত বিভব, বৈভব ও ক্ষমতার প্রসার ঘটে? কথার খেলায় পটু মানববাবু অনুবাদ নয়, পছন্দ করতেন তরজমা কথাটি। কারণ হিসেবে রসিকতা করে বলতেন, অনুবাদে বাদ পড়ে যায়, আর তরজমায় আছে জমা। মানববাবুর অনুবাদের দিকে তাকালে সেই জমার পরিমাণে শিহরিত হওয়া ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না। সে কবি-সাহিত্যিকদের তালিকা ধরে— যেমন, নিকানোর পাররা (চিলি), গাব্রিয়েলা মিস্ত্রাল (চিলি), হোসে মার্তি (পেরু), সিজার ভ্যালেহো (পেরু), হোসে লেসামা লিমা (কিউবা) লাতিন আমেরিকার বিরাট সংখ্যক কবি ছাড়াও আছেন চেসোয়াভ মিউশ (পোল্যান্ড) ও মিরস্লাভ হলুব (চেক)।

এবং মানববাবু এক অনন্য ভাষা-কারিগর, ওস্তাদ বুজুর্গ। তাঁর বাংলা ভাষার মেধা, রম্যতা, শ্লেষ ও রগড় অননুকরণীয়। লেখার ঝোঁকে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য, ভাষাবন্ধের বাক্য সংগঠনের ধাঁচা ও শব্দ ব্যবহারের গভীরতা, চাতুর্য ও স্মার্টনেস নিবিষ্ট মনে লক্ষ করার, স্বাদ নেওয়ার ও উপভোগ করার। না, আমি শুধু অনুবাদের কথাই বলছি না। বলছি অনুবাদ-সংকলনগুলিতে মানববাবু দীর্ঘ প্রবন্ধগুলির কথাও, যা আমাদের কাছে অনূদিত কবি বা লেখকের দেশকাল, পরিপ্রেক্ষিত ও লিখনশৈলী ও রাজনীতির নিবিড় সংবাদ ও বিশ্লেষণ নিয়ে আসে। মানববাবুর প্রকল্প একজন কবি বা লেখককে অনুবাদ যেমন, তার সঙ্গে সাহিত্যিক গ্রহণ-প্রতিগ্রহণ ও সাহিত্যের মধ্যে জীবনকে খুঁজে নেওয়ার বৃহৎ পটভূমি নিহিত। প্রাবন্ধিক লিখনের নিগূঢ় সংবেদনকে খেয়াল করার।‘বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব: লাতিন আমেরিকার সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য’ এই বইটির স্বাদু লিখন ও ও ঋদ্ধ বক্তব্য বাংলা ভাষার অতি দুর্দিনে আমাদের ভেসে থাকার, পার হওয়ার নৌকো ও স্থিত থাকার নোঙর— দুই-ই হতে পারে।

শিশু-কিশোরদের জন্য লাতিন আমেরিকার ও আফ্রিকার দেশগুলি থেকে একাধিক অনুবাদ সংকলন আছে মানববাবুর। বলাই বাহুল্য, তা বয়স্কদের অনেক কিছু শিখিয়ে বুঝিয়ে নিতে পারে, নির্বাচন এমনই। এডওয়ার্ড লিয়র-এর লিমেরিক ও মরডেকাই রিচলারের লেখাও এই সিরিজে আছে। হান্স আন্ডেরসেন-এর লেখা ও ‘ঘণ্টা বাজে দূরে’ নামে এক নিবিড় মরমি জীবনী, লা ফঁতেন-এর ফেবল পদ্যভাণ্ডার ‘হাতি ইঁদুর প্যাঁচার ছানা তাদের আজব কাণ্ড নানা’, হোরহে আমাদু-র কাহন ‘এক পাখি দোয়েলা আর এক বেড়াল হুলো’ যে এখনও পড়েনি, তার জীবন কিন্তু বৃথা হয়ে যেতে পারে।

আর বাংলার কথা কী বলি, মরডেকাই রিচলারের ‘জেকব দুই দুই’-এ খলনায়ক ‘The Hooded Fang’ বাংলায় যে ‘ফণাধর দন্তপাটি’ নাম নিয়ে বসতে পারে সে কি কেউ আমরা কল্পনা করতে পেরেছিলাম? বা হোরহে আমাদু-র ‘এক পাখি দোয়েলা আর এক বেড়াল হুলো’–তে যখন দোয়েলের প্রেমে পড়া হুলোকে খেদিয়ে দেয় দোয়েলার জ্ঞাতিগুষ্টি, পরের অধ্যায়ে হতোদ্যম নিরাশ একাকী হুলো গভীর রাতে যখন একা একা ঘুরে বেড়ায়, সেই অধ্যায়ের শিরোনাম— ‘এই তারা হরা নিঃসীম অন্ধকারে’। এই হৃদয় মোচড়ানি দেওয়ার স্ট্র্যাটেজি অবিশ্বাস্য!

হয় কী, একটা পরিচিতির আড়ে অন্যগুলো ঢাকা পড়ে যায়। আজ এই লেখাটা লিখতে বসে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা মানববাবুর লেখা কবিতা খুব একটা গরজ করে পড়েছি বলে মনে পড়ছে না। অথচ যিনি এরকম পর্যায়ে বরেণ্য কবিদের কবিতা বিশ্বমানের মেধায় ও সৌন্দর্যে অনুবাদ করেছেন, যাতে প্রতিটি অনুবাদই চূড়ান্ত স্বচ্ছন্দ ও রসোত্তীর্ণ কবিতা হয়ে উঠেছে, তাঁর নিজের কবিতাও তো খুব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর লেখা অন্য জঁর-এর বইগুলিও অনুবাদক ও প্রাবন্ধিক মানববাবুর ছায়ায় পড়ে গেছে।

শেষ অবধি সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার থাকে ‘বাস্তবের কুহক কুহকের বাস্তব’ বইয়ের প্রাক-কথন ‘ভবিষ্যতের জন্য পিছুটান: লাতিন আমেরিকার কথাসাহিত্যের ভূমিকা’ যেখানে শেষ করছেন সেই অংশটি। সেখানে তাঁর লেখা জানান দেয় যে আমাদের— পাঠক-লেখক সাধারণ মানুষের কী করার থাকে আর, স্মৃতি সংগ্রহ আর স্মৃতি উদ্ধার ছাড়া? আবার ফিরে আসি অপরের সঙ্গে সীমার ওপারের মানুষের সঙ্গে মরমি সংযোগের কথায়, যা সাহিত্যের পাঠকের দায়িত্ব হিসেবে মানববাবু বিশ্বাস করেছিলেন। সেখানে মানববাবু নিয়ে আসেন পাবলো নেরুদার ‘মাচু পিচুর শিখর’ কবিতা-র অনুবাদ। বলেন,

হতাশায় তলিয়ে যেতে-যেতে, পাহাড় বেয়ে এই উঠে আসা, পতন আর উত্থানের এই চিত্রকল্পের মধ্যেই, যতই উঠে এলেন পাবলো নেরুদা ততই ঢুকে পড়লেন নেমে পড়লেন শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে অতীতে। এই আশ্চর্য মিশ্রণ যেখানে কেউ উঠে আসে নিরাশা থেকে আশায়, বর্তমান থেকে ফিরে যায় নেমে যায় অতীতে, এই ধাপ-ধাপ পাথরের ওপর পা ফেলেই কেউ এসে পৌঁছোয়, মানুষী উষার সেই সুউচ্চ শৈলশ্রেণীতে, আর ফের সেখান থেকে হঠাৎ সব চোখের ধাঁধা কেটে যাবার পর ফিরে আসে কেউ বর্তমানে, আশায়, আস্থায়, জীবন্ত ও রক্তাক্ত, আর আমরা ভবিষ্যতের জন্যে এই পিছুটানের মধ্যেই আবিষ্কার করে বসি বর্তমানেরই মন্ত্র, বর্তমানেরই কর্মসূচি। যেন সেই মুহূর্তে ‘ধ্বনিল আহ্বান’ গভীর ও গম্ভীর:

আমার সঙ্গেই তুমি উঠে এসো জন্মের ভেতর, আমার আপন সহোদর।

তোমার দুঃখের বীজে বোনা সব রসাতল থেকে

আমাকে তোমার হাত দাও।

তুমি তো এই পাহাড়ের দ্রুতবেগ থেকে আর ফিরবে না।

তুমি তো আর উঠে আসবে না পাতাল-সময় থেকে।

তোমার গমগমে স্বরও আর ফিরে আসবে না,

অথবা কোটর ফুঁড়ে কখনও বেরিয়ে আসবে না তোমার চোখের তারা।

আমার দিকে তাকাও তুমি, মাটির গভীর থেকে,

তুমি— চাষী, তাঁতি, চাপাস্বভাব রাখাল,

টোটেমের মতো গুয়ানাকোর সহিস,

বেইমান ভারার ওপরে ওঠা রাজমিস্ত্রি,

আন্দেসের চোখের জলের তুয়ারমানুষ,

আঙুল-থেৎলে-যাওয়া মণিকার,

অঙ্কুরের মাঝখানে উদ্বেগে-ভরে-যাওয়া চাষী,

কাদামাটির তালের সামনে নিষ্ফল কুমোর

এই নতুন জীবনের পেয়ালায় ভরে দাও

তোমার যত গোর-দেওয়া প্রাচীন দুঃখশোক।

আমাকে দেখাও তোমার যত রক্ত আর বলিরেখা:

আমাকে বিশদ বলো: এইখানেই আমাকে চাবকানো হয়েছিল

কেননা এখানে একটা মণির জেল্লা ফোটেনি, কেননা জমি

এখানে সময়মতো দিতে পারেনি তার শস্য-পাথরের শুষ্ক।

আমাকে দেখিয়ে দাও সে কোন পাথরের ওপর তুমি থুবড়ে পড়েছিলে বেটা,

আমাকে দেখিয়ে দাও সে কোন কাঠে তুলে ওরা তোমার দেহ ক্রুশে দিয়েছিলো।

সেকেলে-সব চকমকি ঠুকে

জ্বালো তুমি পুরোনো বাতিগুলোকে, যাতে আলো হ’য়ে যায়

শতাব্দীর পর শতাব্দী তোমার ক্ষতের ওপব এঁটে আছে যে-সব চাবুক,

আলো করে দাও সব কুঠার যা চকচক ক’রে উঠেছে তোমারই রক্তে।

আমি তোমাদেরই মৃত মুখের হ’য়ে কথা বলতে এসেছি।

সমস্ত পৃথিবী ব্যেপে আজ সব মৃত ওষ্ঠাধর জুড়ে যাক,

পাতালের মধ্যে থেকে আমাকে বুনে দাও এই দীর্ঘ রাতটাকে

যেখানে আমি যেন ছুটে এসে তোমাদেরই সঙ্গে নোঙর বেঁধে রয়েছি।

আর বলো, বলো আমাকে, সবকিছু, বলো শেকলের পর শেকলে,

কড়ার পর কড়ায়, পদপাতের পর পদপাতে, ধাপে-ধাপে;

যে-সব ছুরি লুকিয়ে রেখেছিলে তাতে শান দাও,

বসিয়ে দাও আমার বুকে, তুলে দাও আমার হাতে,

রৌদ্র ফেটে যাওয়া ঝলসানির বন্যার মতো,

যেন কবরচাপা শার্দুলদের এক আমাজোন,

আর আমার জন্যে রেখে যাও চীৎকার: ঘণ্টা, পল, দিন ও বৎসর,

অঙ্গ সব যুগ, তারাদের সব শতাব্দী।

আর স্তরূতা দাও আমাকে, দাও জল, আশা।

আমাকে সংগ্রাম দাও, লোহা দাও, দাও অগ্নিগিরি।

চুম্বকের মতো আজ সমস্ত শরীর এসে লেপ্টে যাক আমার শরীরে।

সত্বর শিরায় এসো, ধমনীতে, আমার এ-মুখে।

কথা বলো আমার ভাষায়, কথা বলো আমার রুধিরে।

ভবিষ্যতের জন্যে পিছুটানের মানে, তবে, এই-ই। তা-ই আমাদের দেবে কর্তব্যের বোধ, সংহতির সংজ্ঞা, আর বলে দেবে সামনে পড়ে আছে সে-কোন কর্মসূচি।

পুনশ্চ: মানববাবুকে নিয়ে লেখায় তাঁর চে গ্যেভারা লেখা টকতকে লাল টি-শার্ট, খাকি কর্ডুরয়ের ট্রাউজার, মাছি-পেছলানো গাল ও আঙুলে ধরা চুরুট দেখে আমাদের হাঁ হয়ে যাওয়ার কথা না বললে খুবই অপরাধ হয়ে যাবে।