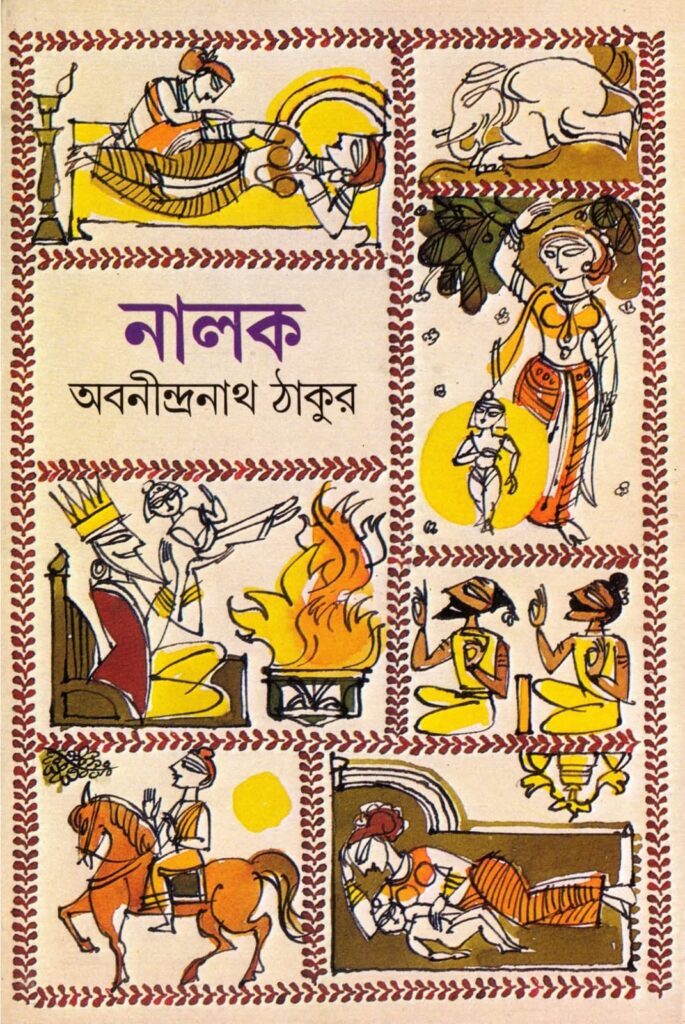

‘নালক’ এক আশ্চর্য আখ্যান। দুখিনী মায়ের সন্তান, পাঠশালার পোড়ো ছোট্টো নালক ধ্যানে বসে দেখতে পায় বুদ্ধের জন্ম। মাকে কাঁদিয়ে একদিন ঘর ছাড়ে সে। দেবল ঋষির সঙ্গে পা বাড়ায় সন্ন্যাস জীবনে। দিন কাটে। সিদ্ধার্থের বয়স বাড়ে, তিনিও ঘর ছাড়েন। মুক্তির আশায় পথে-পথে ঘুরে বেড়ান। শেষে উরাইল বনের ধারে অঞ্জনা নদীর তীরে এক বটগাছের তলায় বুদ্ধ হন তিনি। সেই বনের প্রান্তে, নদীর তীরে যে গ্রাম তারই মেয়ে সুজাতা। পালিত মেয়ে পুন্না আর বটেশ্বরের কাছে পুজো দিয়ে পাওয়া ছেলে মনুয়াকে নিয়ে তার সংসার। গ্রামদেবতার মতো সিদ্ধার্থের জন্যে রোজ ফল পাঠায় সুজাতা। তারপর বছরের শেষ দিন ভোররাতে পায়েস রান্না করে সে যায় পুন্না আর মনুয়াকে নিয়ে দেবতার কাছে। সঙ্গে যায় গ্রামের কিশোর সোয়াস্তি। ধ্যানে এইসব দেখতে পায় নালক। আর অপেক্ষা করে গৌতম বুদ্ধের জন্য। আমরা নালককে দেখি দেবলঋষির সঙ্গে ঋষিপত্তনের কাছে বরুণা নদীর ধারে এক গভীর তপোবনে। জীবনভর তপস্যায় বুদ্ধের জীবনকেই দেখেছে নালক আর অপেক্ষা করেছে তাঁর জন্য। সেই বুদ্ধদেব আসছেন ঋষিপত্তনের দিকে। এতকালের সাধ বুঝি পূরণ হয়। অথচ মায়ের জন্য মনকেমন করে নালকের। ভরা আষাঢ়, নদীর জল দু-কূল ছাপিয়েছে। কোনদিকে যায় নালক! দেবতার জন্য অপেক্ষা করবে না কি মায়ের জন্যে পথে নামবে। একটা সাদা বক সারাদিন নদীর এপার-ওপার করে, কোন পাড়ে বাসা বাঁধবে ঠিক করতে পারে না। নালকও সারাদিন অস্থির হয়ে ভাবে, কোন দিকে যাবে সে। শেষমেশ দেবলঋষির অনুমতি নিয়ে সন্ধেবেলা চেপে বসে দেশে যাওয়ার শেষ নৌকায়।

আরও পড়ুন: আরবি-ফারসি বাদ দিলে বাংলা ভাষাই থাকে না, বলেছিলেন প্রমথ চৌধুরী! লিখছেন অনল পাল…

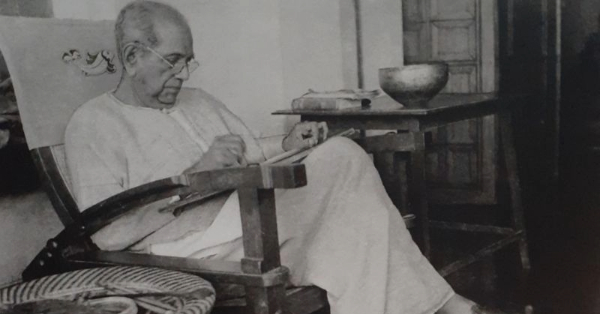

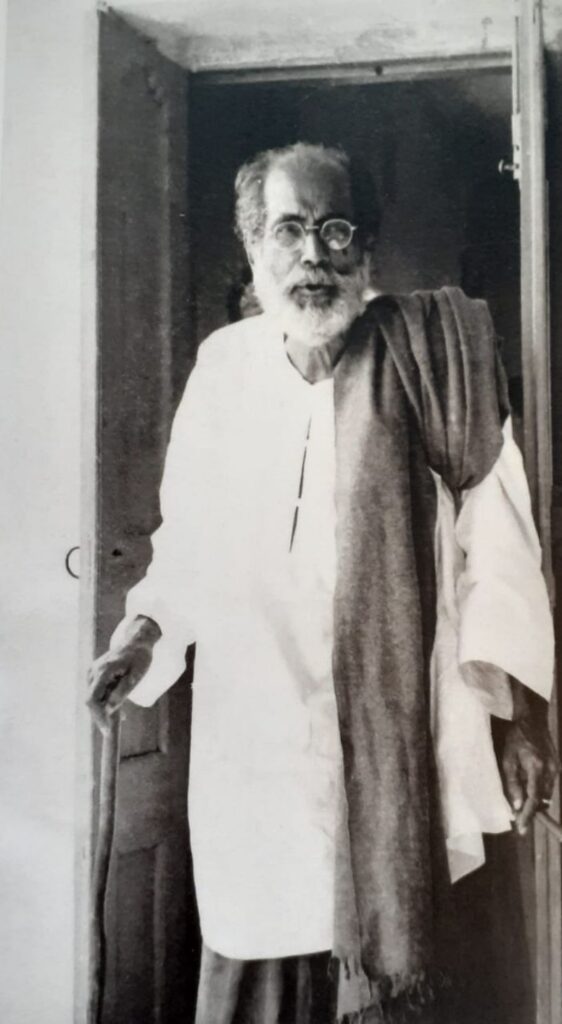

জীবনের প্রায় শেষ কুড়ি বছর যাত্রাপালা আর পুঁথি লেখাতেই ব্যস্ত ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে হঠাৎ করে শেষ হয় আরব্য রজনী সিরিজের ছবি আঁকা। অতঃপর পালা-পুঁথি পর্বের সূচনা। অবনীন্দ্রনাথের পুঁথির ভিত্তি পুরাণ ও মহাকাব্য। যেমন ‘মারুতির পুঁথি’, ‘চাঁইবুড়োর পুঁথি’ বা মহাবীরের পুঁথি। এই পুঁথিগুলি পুরাণ ও মহাকাব্যের আখ্যানকে নতুনভাবে বর্ণনা করে না। বরং আখ্যান থেকে বিচ্যুতি আর পৌরাণিক সংস্কারের অন্তর্ঘাত পুঁথির আখ্যানকে ক্রমাগত অসংলগ্ন করে তোলে। অবশ্য এই কৌশল পুঁথিগুলোর ভেতর তৈরি করে একের-পর-এক মজার মুহূর্ত। এই মুহূর্তনির্মাণই হয়তো পুঁথিগুলোর লক্ষ্য। একই কথা যাত্রাপালা সম্পর্কেও খাটে। পালার বিষয় পুরাণ, লোককথা এমনকী সমকালের জনপ্রিয় গল্প। যেমন ‘ক্রৌঞ্চ ক্রৌঞ্চী পালা’, ‘গোল্ডেন গুজ পালা’ বা ‘লম্বকর্ণ পালা’। পুঁথিগুলো লেখা হয়েছে কথকতার জন্যে আর সংলাপময় পালাগুলো অভিনয়ের জন্য। অবশ্য পালাগুলোতেও অসংলগ্ন কৌতুক-মুহূর্তের পরম্পরাই লক্ষ্য করি আমরা। অবনীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘দশ-এগারো বছর ছবি আঁকিনি। আরব্য উপন্যাসের ছবির সেট আঁকা হলে ছেলেদের বললুম, ‘এই ধরে দিয়ে গেলুম। আমার জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।’ ব্যস, তার পর থেকেই ছবি আঁকা বন্ধ। কী জানি কেন মন বসত না ছবি আঁকতে। নতুন নতুন যাত্রার পালা লিখতুম; ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম তাদের সাজাতুম নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটো ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম। বেশ দিন যায়।’ পালা দেখতে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ। জসীম উদ্দীনের সাক্ষ্য অনুসারে পালা দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন—‘নাটক জমেছিল খুব। কিন্তু এলোমেলো সব ঘটনা, একে অপরের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন, পরিণামে যে কী হল; বুঝতে পারলাম না।’ শুনে অবনীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়া, ‘এটাই তো নাটকের বৈশিষ্ট্য। নাটক যখন জমেছে, তখন কী যে হল, নাই বা বুঝা গেল।’

অবনীন্দ্রনাথ যে হঠাৎ করে পালা ও পুঁথিসাহিত্যেই এমনটা ঘটালেন তা নয়। যাকে বলে গুছিয়ে গল্প বলা, মান্য সাহিত্যে আমরা যেভাবে আখ্যানকে দেখতে অভ্যস্ত, তেমন করে অবনীন্দ্রনাথের শেষ লেখা ‘নালক’। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ‘ভারতী’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ‘নালক’ প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রায় একই সময়ে লেখা ‘ভূতপত্রীর দেশ’-এ দেখি আখ্যান ক্রমশ শিথিল হয়ে এসেছে। মাসির বাড়ি থেকে পালকিযোগে পিসির বাড়ি যাওয়ার গল্পে গোঁজা আছে আরব্য রজনীর কিস্সা, উড়িয়া রামায়ণের ভগ্নাংশ আর বাংলা লোকছড়ার কোলাজ। যথারীতি সেই কিস্সা-মহাকাব্যেও অন্তর্ঘাত ঘটান অবনীন্দ্রনাথ। ফলে কখনও তৈরি হয় কৌতুকমুহূর্ত, যা সময়বিশেষে পরিণত হয় কৃষ্ণকৌতুকে, কখনও-বা তৈরি হয় অদ্ভুত রস।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩২৮ বঙ্গাব্দের মধ্যে প্রকাশিত হয় অবনীন্দ্রনাথের আরও তিনটি লেখা ‘আলোর ফুলকি’, ‘খাতাঞ্চির খাতা’ ও ‘বুড়ো আংলা’। অবনীন্দ্রনাথের অনুবাদে বিদেশি রচনাগুলো তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় থেকে বিচ্যুত হয়ে বাংলার গ্রামীণ জীবনের আখ্যান হয়ে ওঠে— লোককথার আদর্শে যে আখ্যানের কেন্দ্রে থাকে মানুষ ও মনুষ্যেতর প্রাণী। এখানেও দেখি ছড়া, প্রবাদ, যাত্রা, উপকথা, পুরাণ এমনকী লেখকের আত্মপ্রক্ষেপে অন্তর্ঘাত ঘটে আখ্যানের বাস্তবধর্মী কথনে। অবশেষে ‘হানাবাড়ির কারখানা’-য় আখ্যানের কাঠামো প্রায় ধ্বসে পড়ে। এটিও প্রকৃতপক্ষে বিদেশি গল্পের অনুবাদ। কিন্তু অনুবাদে রচনার চরিত্রই বদলে দেন অবনীন্দ্রনাথ। শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘দাদামশায় বলতেন, এগুলো পড়তে হলে শুধু গল্পের মতো একটানা পড়ে গেলে হবে না। এগুলো আসলে কবিতা—ঠিক ছন্দ রেখে ঠিক সুরে এগুলো পড়লে তবেই এর রস পাওয়া যাবে।’ হানাবাড়ি কবিতা কি না তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে। কিন্তু নীরব পাঠের তুলনায় এটি যে অনেক বেশি পরিবেশনযোগ্য তা নিয়ে সন্দেহ নেই। একই কথা প্রযোজ্য ‘বাদশাহী গল্প ও চটজলদী কবিতা’ প্রসঙ্গে, যেখানে স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথ হয়ে ওঠেন গল্পের অন্যতম চরিত্র। তাঁকে কেন্দ্র করে ভিড় জমায় পাঁচ নম্বর বাড়ির নিম্নবর্গীয় চরিত্ররা। ‘চটজলদী কবিতা’-য় অবনীন্দ্রনাথের নাতি-নাতনি আর ভৃত্য-মালির দল কখনও শ্রোতা কখনও-বা কথক।

অবনীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের রচনাগুলো মূলত আত্মজৈবনিক। ‘মাসি’ তো কথক অবুর প্রায় নাটকীয় একোক্তি, যে একোক্তিতে ফিরে-ফিরে আসে হারিয়ে যাওয়া পাঁচ নম্বর বাড়ি আর তার চরিত্রদের কথা। মান্য সাহিত্যের নন্দনতত্ত্ব আমাদের বস্তুনিষ্ঠতা আর নৈর্ব্যক্তিকতার পাঠ দেয়। শেখায় রচনা আর রচকের দূরত্বের কথা, পইপই করে বলে লেখক ও চরিত্রদের অনাত্মীয়তার মন্ত্র। অবনীন্দ্রনাথের রচনা ক্রমান্বয়ে সেই নৈর্ব্যক্তিকতাকে মুছে দেয়, রচনার মধ্যে লেখক শুধু নিজেই ঢুকে পড়েন না, চরিত্রদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা, আবেগ ও ভালবাসার কথা জোর গলায় জানিয়ে দেন।

এর ফলে মুশকিলে পড়ি আমরা, মান্য নন্দনতত্ত্বের ইস্কুলে পড়া ছাত্ররা। কিন্তু মুশকিলে পড়লেও বুঝতে পারি পালা-পুঁথি সাহিত্যের ‘অরাজকতা’ আকস্মিক নয়, বরং এক দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরিণতি। অবনীন্দ্রনাথ আখ্যানের বাঁধা সড়ক থেকে মুক্তি চান। তাই তিনি আখ্যানের শৃঙ্খলাকে শিথিল করে দেন। স্থানকালের মাত্রাকে মাঝেমধ্যে গুলিয়ে দেন। আখ্যানের মধ্যে এনে হাজির করেন লোককথা, লোকপুরাণ, কিস্সা, ছড়া প্রবাদের মতো উপাদান। তার ভাষা হয়ে ওঠে বিচিত্র জাতের শব্দের সমাহার। আখ্যান-কথকের গম্ভীর কণ্ঠস্বরকে ভাসিয়ে দিতে প্রায়শই হাজির করেন মজা, ঠাট্টা, বিদ্রুপ। মাঝেমধ্যে তিনি নিজেই হাজির হন ঘটনাপরম্পরার মাঝে। তাঁর এই আয়োজনে হয়তো প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত থাকে বাংলার পাঁচালির সুর, ব্রতকথার গল্প, নক্শার বর্ণনা, জেলেপাড়ার সঙের তির্যকতা।

অবনীন্দ্রনাথের সামনেও যেন দু’টি পথ ছিল। কীভাবে লিখবেন তিনি— মান্য সাহিত্যের রীতিকে শিরোধার্য করে, যেমন করে লিখে এসেছেন এতদিন, না কি লোকায়ত-জনপ্রিয় সংস্কৃতির আত্মাকে সঙ্গী করে।

পশ্চিমি নন্দনতত্ত্বের প্রেরণায় বাংলা মান্য সাহিত্যের যে কাঠামোটি তৈরি হয়েছিল, তিনি হয়তো তার থেকে বেরতে চাইছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ব্যবহার করতে চাইলেন আমাদের লোকায়ত ও জনপ্রিয় সংস্কৃতিকে। হয়তো সেই কারণেই পালা ও পুঁথিসাহিত্যে তিনি গ্রহণ করলেন কথকতা ও যাত্রার আঙ্গিক। বিষয়টা আরও স্পষ্ট হয় পালা-পুঁথিসাহিত্যের সমকালীন তাঁর ‘কৃষ্ণমঙ্গল’ ও ‘কবিকঙ্কণ চণ্ডী’ সিরিজের দিকে তাকালে। এই দু’টি সিরিজের ছবির বিষয় লোকপুরাণ আর আঙ্গিক ছিল লোকায়ত পটশৈলী।

দেশবিদেশ ঘুরে নালক যখন গ্রামের ঘাটে এসে পৌঁছয় তখন শ্রাবণ মাস। অঝোর ধারে বৃষ্টি পড়ছে। নালক যখন তাদের ঘরখানা দেখতে পায় তখন তার মা দাওয়ার বসে ভিখারি গায়কের গান শুনছে—‘এরে ভিখারী সাজায়ে তুমি কি রঙ্গ করিলে!’ বাস্তবিক ‘নালক’-এ দুটি গল্প রয়েছে। একটি বুদ্ধের গল্প, যে গল্প নালকের চোখ দিয়ে দেখা। অন্যটি স্বয়ং নালকের গল্প যা অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শোনা। বুদ্ধের গল্পটি পৌরাণিক আর নালকের গল্পটি লোকায়ত। নালক দাঁড়িয়ে আছে পৌরাণিক আর লোকায়তের মাঝখানে। কোনদিকে যাবে সে? বকের মতোই অস্থির তার মন। শেষ পর্যন্ত দ্বিধাগ্রস্ত নালক একটি পথ বেছে নেয়। অবনীন্দ্রনাথের সামনেও যেন দু’টি পথ ছিল। কীভাবে লিখবেন তিনি— মান্য সাহিত্যের রীতিকে শিরোধার্য করে, যেমন করে লিখে এসেছেন এতদিন, না কি লোকায়ত-জনপ্রিয় সংস্কৃতির আত্মাকে সঙ্গী করে। অবনীন্দ্রনাথ অপেক্ষাকৃত নিশ্চিত। তাঁর দ্বিধা নেই।