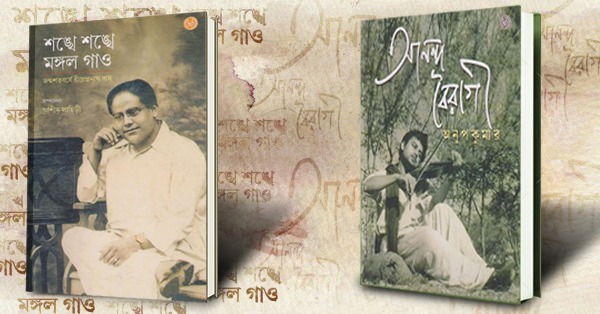

আত্মঘাতী বাঙালিকে আত্মহনন থেকে বারে-বারে অনেকেই বাঁচিয়েছেন; আর-একবার বাঁচালেন ‘আনন্দবৈরাগী অনুপকুমার’ ও ‘শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও’ বই দুটির সম্পাদক এবং প্রকাশক। বই দুটি অনুপকুমার এবং তাঁর বাবা, গায়ক-অভিনেতা ধীরেন দাসের জীবনের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত এক সময়ে আলোকপাত করেছে। ‘আনন্দবৈরাগী’-র হাত ধরে ইতিহাস যে আলপথ দিয়ে হেঁটেছে, তার একদিকে মেনস্ট্রিম সিনেমা, পেশাদারি থিয়েটার, অন্যদিকে গণনাট্য সঙ্ঘ আর সমান্তরাল সিনেমার মূল চিত্র। দ্বিতীয় বইটি হল গোড়ার কথা। বিশ শতকের প্রথম ভাগের সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সামাজিক প্রেক্ষিত তুলে ধরে।

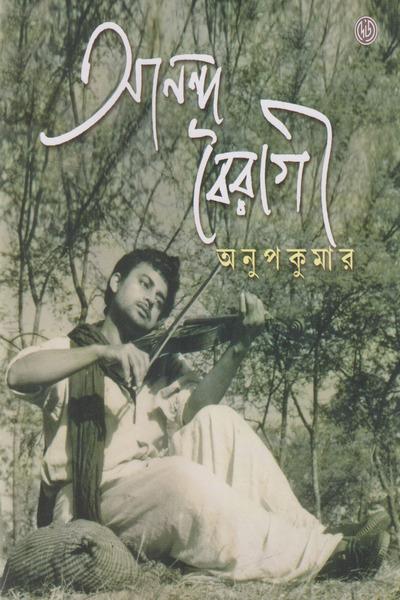

অনুপকুমার অতি পরিচিত নাম এবং মুখ। সে-মুখের অনেকটাই অপরিচিতির আড়ালে লুকনো তা ‘আনন্দবৈরাগী’ না বেরলে অজানা থেকে যেত। বাংলা চলচ্চিত্রে এক সময়ের কৌতুক-অভিনেতাদের চাঁদের হাটে অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র অনুপকুমার এ-কথা আমরা সবাই জানি। যা অনেকেই জানি না, তা হল পাঁচের দশকে যখন কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ হল, তখন কমিউনিজমের দীক্ষায় তিনি দীক্ষিত হয়েছিলেন; গণনাট্য সঙ্ঘর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন, মৃণাল সেন সম্পর্কে তাঁর জামাইবাবু; বাংলা ছায়াছবির জগতে সংরক্ষণ ও তার সূত্র ধরে অভিনেতৃ সঙ্ঘ বিভক্ত হওয়ার মতো ঐতিহাসিক আন্দোলনের পুরোধাও তিনি। মৃণাল সেনের বিখ্যাত ছবি ‘জেনেসিস’ বন্ধ হতে বসলে টাকা জোগাড় করে সুদূর রাজস্থান পাড়ি দিয়েছিলেন এমন আরও অনেক কিছু।

আরও পড়ুন: বিজ্ঞাপন কি মেয়েদের দেখায় পুরুষের চোখ দিয়েই? লিখছেন অর্পণ ঘোষ…

তাঁর অভিনয়ে আসা নাটকের হাত ধরে। নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর কাছে প্রায় বালক বয়স থেকে তিনি অভিনয় শিখে একরকম অর্থাভাবের জন্যই সিনেমায় আসেন। যাত্রা, বেতার, নাটকের পরিচালনা সব কিছুতেই তাঁর ছাপ রেখে গেছেন। তবে তাঁকে নিয়ে খুব বেশি চর্চা হয়নি। বাংলা সিনেমার ‘কমেডিয়ান’ হিসেবেই তিনি আপামর জনসাধারণের কাছে রয়ে গেছেন। সেটা খারাপ কিছু নয়। সফল কমেডিয়ান হওয়া সফল নায়ক হওয়ার থেকে কম সোজা কাজ নয়। তবে দুঃখের কথা, এত বড় জীবনে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কাজের যথোচিত মর্যাদা না পাওয়া।

বইটিতে লেখা সংগ্রহ ও নির্মাণ সহজে হয়নি, কারণ এতে লেখেননি হেন মানুষ নেই; পবিত্র সরকার, মৃণাল সেন থেকে শুরু করে গায়ক, নেতা, ডাক্তার, খেলোয়াড়, ছোটবেলার বন্ধু, সমসাময়িক অভিনেতারা সকলেই রয়েছেন এ-তালিকায়। এঁরা এক ব্যাপারে সম্পূর্ণ সহমত; তা হল মানুষটার উদার হৃদয়। পরিবারের প্রতি নিজেকে নিঃশেষ করে দায়িত্বপালন, যে-কোনও পরিচিত দুঃখী মানুষের পিঠে তাঁর ভরসার হাত।

বাংলা সিনেমায় অনুপকুমারের ভূমিকা, ভারি সুন্দর করে দুলেন্দ্র ভৌমিক রান্নায় হলুদগুঁড়োর সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রয়োজন অল্প হলেও অবিভাজ্য উপাদান। মাথার ওপর মস্ত পরিবারের দায়িত্ব নিয়ে অভিনয়কে পেশা করতে গেলে নিজের ইচ্ছেমতো চলা যায় না। শিবরামের অতুলনীয় উক্তি, নাটক লিখে পেট চালাতে গেলে শহিদ হয়ে যেতে হয়। অসিত বসু, সন্ধ্যা রায়, অমল রায়, গীতা সেন, অজিত লাহিড়ী এবং প্রায় সকলের লেখা পড়ে মনে হয়, অনুপকুমার তাঁর শিল্পীসত্তাকে জলাঞ্জলী দিয়ে সাংসারিক যে দায়ভার মাথায় তুলে নিয়েছিলেন, তা বাস্তবিক শহীদ হওয়ার-ই সমতুল্য। এ-প্রসঙ্গে রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন যে, অনেক ছবির নাম তিনি ভুলে গিয়েছেন অথচ অনুপকুমারের চরিত্র ও অভিনয় তাঁর মনে আছে। এর থেকে বেশি প্রাপ্তি একজন অভিনেতার আর কি-ই বা হতে পারে? মেডেল বিক্রি করে সংসার চালানোর মর্মস্পর্শী খতিয়ান মেলে তাঁর সহোদর হিমাদ্রী দাসের লেখায়। নির্মল ধরের সৌজন্যে ‘ওঁরা বলেন’-এ আমরা পেলাম এক অনন্য অনুপকুমারকে।

সত্যি অর্থে আয়নায় মুখ দেখলে বাঙালির জাতিসত্তায় যা উঠে আসে, তা হল বুদ্ধিমত্তার আত্মাভিমান। সত্যির অহংকার যদি সত্যির থেকে বড় হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে আসল সত্যি ভস্মীভূত হয়। যাঁরা তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, যাঁরা তাঁর পরিচালনায় কাজ করেছেন, যাঁদের পরিচালনায় তিনি কাজ করেছেন তাঁদের আলোচনায় এই ভস্মীভূত সত্যি বার বার উঠে এসেছে এই বইয়ের পাতায়।

পাঁচের দশকে যখন কমিউনিস্ট পার্টি করাটাই সরকারের চোখে অপরাধ, তখন তিনি শুধুমাত্র পার্টিই করেননি, উত্তরপাড়ার মতো মফস্সল শহরে নাটকের মাধ্যমে প্রচারের জন্যে, আশেপাশের মানুষকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে ‘ভদ্রকালী নাট্যচক্র’ গড়ে তুলেছেন। ‘গণনাট্য সঙ্ঘ’-র সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন এবং সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালনের জন্য ‘টিপিকাল’ অনুপকুমারীয় ঢঙে মেনস্ট্রিম ছবিতে কমেডিয়ানের অভিনয় চালিয়ে গেছেন। এই মেনস্ট্রিমের প্রতি বাঙালির উন্নাসিক মনোভাবের জন্য, সত্যিই অনুপকুমার ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছেন। সেবাব্রত গুপ্ত, অসিত বসু, দুলেন্দ্র ভৌমিকের মতো আরও অনেকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন, অনুপকুমার শিল্পী হিসেবে অবহেলিত, আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে অনামী, পরিচালক হিসেবে অনাদৃত। এর কারণ তাঁর গায়ে মেনস্ট্রিম ছবির কমেডিয়ানের তকমা। একদিকে থিয়েটার পাড়ার প্রতি নব্য বুদ্ধিজীবিদের অবজ্ঞা অন্যদিকে সমান্তরাল ছবির পরিচালকদের উদাসীনতা মিলিয়ে মানুষটার উৎসর্গীকৃত জীবনটাই জনগণের কাছে অজ্ঞাত থেকে গেছে। তরুণ মজুমদারের মতন কয়েকজন ব্যতিক্রমী পরিচালক পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে একরকম যুদ্ধ করেই তাঁর শিল্পীসত্তাকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

তাঁর নিজের কথায় এবং সমসাময়িক অনেকের লেখায় মানুষটার মধ্যে একলব্যের মতো পবিত্র নিষ্ঠার সন্ধান মেলে। এ-প্রেক্ষিতে তাঁর বাবার অবদান অনস্বীকার্য। শিশির ভাদুড়ীর কাছে তাঁর অভিনয়ের হাতেখড়ি। তবে কিনা প্রয়োজন তো শিল্প মানে না। সে-সময়ে শিশির ভাদুড়ীর ‘শ্রীরঙ্গম’ ভাল চলছিল না। অভিনয়শিক্ষা চললেও স্টেজে পার্ট তেমন পাচ্ছেন না অনুপকুমার। টাকাকড়িও নিয়মিত পান না। ডাক এল ‘মিনার্ভা’-য় ‘ক্ষত্রবীর’ বলে একটা নাটকে স্বয়ং অহীন্দ্র চৌধুরীর কাছ থেকে। আড়াইশো টাকা মাইনে, পোস্টারে নাম। ধীরেন দাস শুনলেন এবং বুঝলেন তাঁর মেজোপুত্রের প্রতি ভাগ্য সুপ্রসন্ন। শিশির ভাদুড়ী তাঁর বাবাকে জানিয়ে দিলেন তিনি রাজি নন। অনুপকুমারের হাত ধরে বললেন আমাকে ছেড়ে যাস নে। অনুপকুমার ঠিক একলব্যের মতোই গুরুক্ষিণা দিলেন। তাঁর স্মৃতিচারণে উঠে আসে সে-দিন সাজঘরে বসে চোখের জল বাঁধ মানেনি। কিছু হারাবার শোকে নয়, গুরুর আশীর্বাদ পাওয়ার আনন্দে। এই আবেগ, নিবেদন, উৎসর্গের অনুপকুমার বইটি না বেরোলে অধরাই থাকত।

অসামান্য প্রয়াসে অনুপস্থিত কিছু সংযোজনের কথা সততই মনে আসে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন অনুপকুমার। এ বই প্রকাশের সময়ে তিনি নেই। কিন্তু অনেক লেখাই নেওয়া হয়েছে অনুপকুমারের অভিনয়ের পঞ্চাশ বছরপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত লেখা থেকে। সেখানেও যদি না থাকে, তাহলে তাঁর ইন্টারভিউ বা বিবৃতিতে পাওয়া অনুপকুমার সম্পর্কে কিছু কথার অভাব অনুভূত হয়। পেশাদারি অভিনয়, কমিউনিস্ট কমরেডশিপ, বাংলা ছবির ঐতিহাসিক আন্দোলন এবং ব্যক্তি অনপকুমারের সঙ্গে সৌমিত্রর সম্পর্ক কালিদাসের বন্ধুর সংজ্ঞা অনুযায়ী দুর্ভিক্ষ, রাজদ্বার থেকে রাষ্ট্রবিপ্লব ও শ্মশান পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এছাড়া সমসাময়িক অনেকেই, যাঁরা এখন পরিণত ও তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁদের লেখাও এর পরের সংস্করণে পাওয়ার আশা পাঠকের থাকবে বলে আশা রাখি।

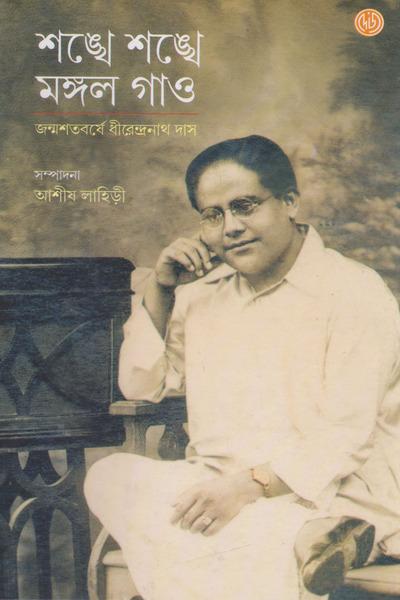

অনুপকুমারের বাবা সেকালের এক বিখ্যাত নট, যিনি একইসঙ্গে গায়ক-অভিনেতা ছিলেন। আমরা দুঃখজনকভাবে সে সম্পর্কে বিস্মৃত। ধীরেন দাসের বাবা রানিগঞ্জ অঞ্চলের বেঙ্গল কোল কোম্পানির সমৃদ্ধ চাকুরে ছিলেন। সংগীতের ওপর তাঁর অগাধ দখল ও প্যাশন ছিল। নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন। আশপাশের উৎসাহীদের নিয়ে একটি কনসার্ট দলও গড়ে তুলেছিলেন। ছেলেমেয়েদের সে-দলে আসতে না দিলেও, নিয়ম করে কয়েকটি ভক্তিগীতি শিখিয়ে একসঙ্গে বিশেষ-বিশেষ দিনে গান গাওয়াতেন। পারফর্মিং আর্ট, সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং ইচ্ছে যে পরবর্তী দু’পুরুষেই বহমান তা শ্রীপার্থিব, সুধীর চক্রবর্তী, কল্যাণী কাজি, দেবনারায়ণ গুপ্ত প্রমুখের লেখায় সুস্পষ্ট। এক কথায় তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বেতার, মঞ্চ, চলচ্চিত্র এই তিন মাধ্যমেই ছিল তাঁর অবাধ গতি। তিনি ছিলেন একাধারে গায়ক, অভিনেতা, গীতিকার, সুরকার এবং সংগঠক। তাঁর প্রথম দু’টি আগমনী গান ‘শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও’ ও ‘আজ আগমনীর আবাহন’ লোকের মুখে-মুখে ফিরত। গণেশ মুখোপাধ্যায় লিখছেন বাউল ও ভিখারিরা এই গান গেয়ে ভিক্ষে করত। লোকপ্রিয় হওয়ার এহেন নজির বড় একটা নেই। তিনটি কোম্পানি ঐ একই গানের রেকর্ড তাঁকে দিয়ে করিয়েছিল। তাঁর প্রথম গাওয়া রবীন্দ্রসংগীত ‘সন্ধ্যা হল গো’ আর ‘ওগো তোরা কে যাবি পারে’ আবারও শ্রোতাদের মন মাতালো। ১৯৩৮-এ রেকর্ড করলেন দেশাত্মবোধক, ‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে’ আর ‘ও আমার দেশের মাটি’। এ-সম্পর্কে শ্রী স্বপন সোমের লেখাটি আমাদের বিশদ তথ্য দেয়।

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র আর হীরেন বসুর সঙ্গে মিলে ‘বেতার নাটুকে’ দল তৈরি করেছিলেন। সেকালে ধীরেন-বীরেন-হীরেন প্রথম বেতার নাটক সম্প্রচার করে এই মাধ্যমটিতে পরবর্তী যুগের সূচনা করেছিলেন বলা যায়। প্লে-ব্যাকের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল তাঁরই হাতে। মঞ্চসফল নাটক রেকর্ড করে বিক্রি করা হত। তিনিই প্রথম একই চরিত্রে অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় এবং গায়ককে দিয়ে গান গাইয়ে অভিনব প্রথায় রেকর্ডিং চালু করেন। তিনি যখন প্রায় অবসর জীবন কাটাচ্ছেন তখন গড়ে তোলেন তাঁর সাধের দল ‘শিল্পায়ন’।

নজরুল ঘনিষ্ঠ ধীরেন দাস গ্রামোফোন কোম্পানির সঙ্গে নজরুলের বনিবনা না হওয়ায়, জিতেন ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে ‘মেগাফোন’ কোম্পানি খুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যেমন দিনু ঠাকুর নজরুলের তেমন ছিলেন ধীরেন। স্নেহভাজনকে নজরুল কখনও বলতেন গান-ধারী, কখনও শ্রুতিধর। নজরুলের গানে তিনিই প্রথম সুর সংযোজন করার অনুমতি পান। তৈরি হয় অমর শ্যামাসংগীত ‘কালোমেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন’। অন্য দিকে গণি মিঞা নামে ইসলামিক গানের রেকর্ড শুনে নজরুল অভিভূত হন। ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের লেখায় এই যে চিত্রটি উঠে আসে, তা হল, শিল্প সেকালে জাতধর্মের ঢের ওপরে ছিল।

সেকালে ধীরেন-বীরেন-হীরেন প্রথম বেতার নাটক সম্প্রচার করে এই মাধ্যমটিতে পরবর্তী যুগের সূচনা করেছিলেন বলা যায়। প্লে-ব্যাকের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল তাঁরই হাতে। মঞ্চসফল নাটক রেকর্ড করে বিক্রি করা হত। তিনিই প্রথম একই চরিত্রে অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় এবং গায়ককে দিয়ে গান গাইয়ে অভিনব প্রথায় রেকর্ডিং চালু করেন। তিনি যখন প্রায় অবসর জীবন কাটাচ্ছেন তখন গড়ে তোলেন তাঁর সাধের দল ‘শিল্পায়ন’।

বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে শ্রী স্বপন সোমের লেখায় সংযোজিত, নজরুলের স্বহস্তে ধীরেন দাসের জন্যে লেখা কবিতার প্রতিলিপি। তাঁকে উদ্দেশ্য করে তৎকালীন বিখ্যাত গীতিকার শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতাও এই লেখায় পাওয়া যায়। শুধুমাত্র প্রতিভা নন, তিনি যে মানুষ হিসেবেও সকলের প্রাণের মানুষ ছিলেন বোঝা যায়। তবে প্রতিভাবান এবং জনপ্রিয় মানুষটির অর্থাভাব ছিল তা অনুপকুমারের জীবনবৃত্তান্ত থেকে জানা যায়। সেকালে শিল্পীরা মা লক্ষী বিমুখ হলেও সরস্বতীরই সাধনা করে যেতেন।

বেশ কিছু ছবি এবং গানের তালিকা বইটিতে অন্য মাত্রা যোগ করেছে। প্রকাশনার কাজে দে’জের মান নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। ঝকঝকে ছাপা, আঁটোসাঁটো বাঁধাই, মনকাড়া প্রচ্ছদ। তবে কিছু বানান ভুল (যা সম্ভবত টাইপজনিত) চোখে পড়ে। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল। কাব্যে উপেক্ষিত পিতাপুত্রের প্রতি সম্মান জানিয়ে এই বই দুটি আমাদের সম্পদ হয়ে থাকবে এর অপরিসিম ঐতিহাসিক গুরুত্বের

কারণে। তাই উর্দু প্রবাদ অনুসরণ করে বলা যায়, ‘দের আয়ে দুরুস্ত আয়ে।’

আনন্দবৈরাগী অনুপকুমার

সম্পাদনা: অরবিন্দ দাস

মূল্য:৫৯৯

শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও

সম্পাদনা: আশীষ লাহিড়ী

মূল্য:৩৯৯

দে’জ পাবলিশিং