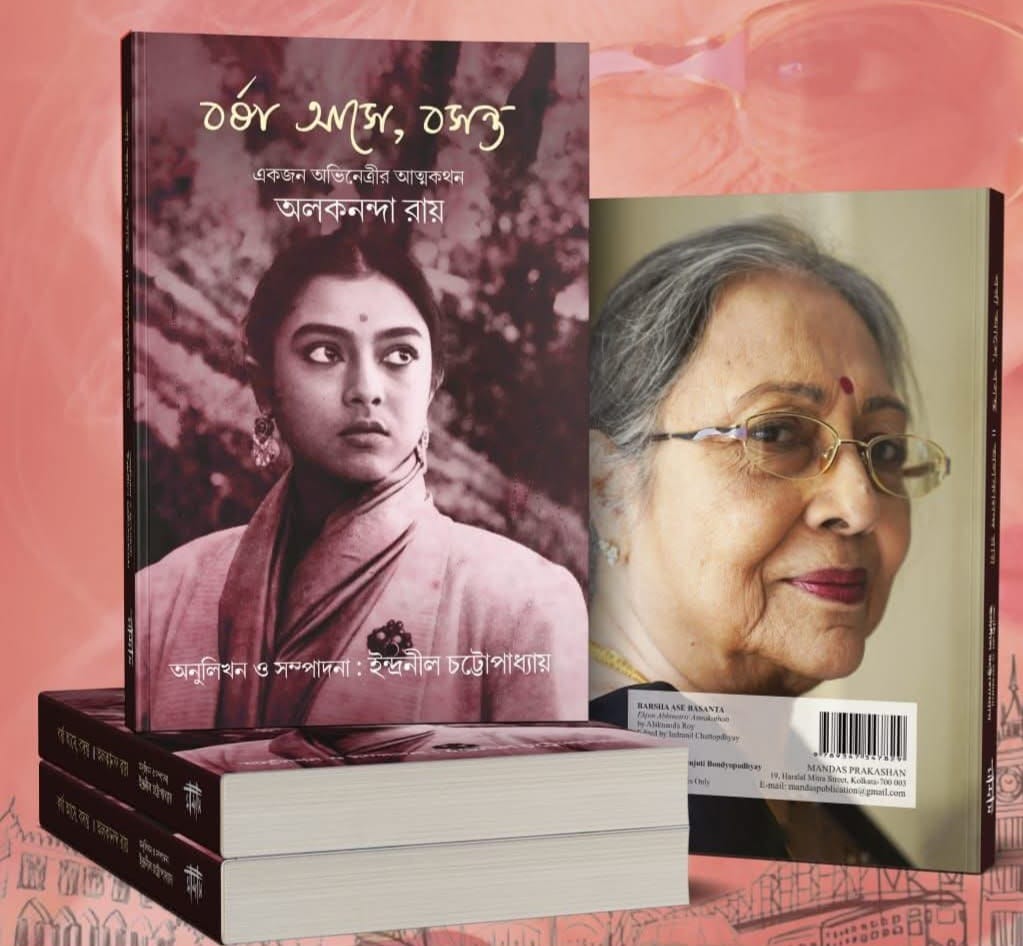

সদ্যই প্রকাশিত একটি আত্মকথার মলাট দেখে স্মৃতিকাতর হয়ে পড়লাম। বইটির নাম বেশ ছিমছাম— ‘বর্ষা আসে, বসন্ত’— একজন অভিনেত্রীর আত্মকথন— এই অবধি সব ঠিকই ছিল, কিন্তু চোখে পড়ল লেখকের নাম, আর মলাট-ছবিতে শাড়ির ওপর কোট পরা দীঘল চোখের তরুণী অলকনন্দা রায়। কানের ঝোলা দুলটা সেই ‘ব্যানার্জি’র দেওয়া অনেক উপহারের একটি— উপহার দিয়ে ভুলে গেলে নারীর যে অসম্মান হয় তা অলকনন্দার ওষ্ঠাধরে আঁকা আছে।

সত্যজিৎ রায়ের নিজের লেখা গল্পে প্রথম ছবি। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ শুরুর খানিক পরেই দার্জিলিংয়ের মল রোডে রেলিংয়ের পাশে বঙ্গবাসীর ইতিহাসের ছাত্র অশোকের সঙ্গে প্রেসিডেন্সির ইংরেজির ছাত্রী যে-মনীষার প্রথম দেখা হল, সেই ‘মনীষা’ অলকনন্দা রায় বাস্তবে প্রেসিডেন্সিরই ইংরেজি অনার্সের ছাত্রী ছিলেন। ছবিতে যেমন সে সামনেই পরীক্ষা বলে বই-খাতাপত্র নিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছিল, (পড়া অবশ্য তেমন সুবিধের হয়নি), ১৯৬১ অক্টোবরে যখন ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র শুটিং চলছে তার ঠিক পরের মাসেই ছিল অলকনন্দার কলেজে টেস্ট পরীক্ষা, পরের বছর এপ্রিলে বিএ ফাইনাল। ১৯৬২-র মে মাসে রূপবাণী-ভারতী-অরুণা-তে মুক্তি পায় ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’।

‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র ক্রেডিট টাইটেলের সঙ্গে ছোট্ট বাচ্চাটির গলায় পাহাড়ি লোকসংগীতের সুর যখন ভাসতে শুরু করে, তখনই মনে-মনে আমাদের পাহাড়যাত্রার শুরু। সত্যজিতের ফেলুদা থিম-সুর মোবাইলের রিংটোনের দৌলতে যেমন বারোয়ারি পুজোর মতো হয়ে গেছে, এ-সুর তেমন নয়। ব্যক্তিগত, শুদ্ধ। সত্যজিৎ অনেক ভেবেচিন্তেই এটা প্রয়োগ করেছিলেন। শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায় ১৯৬৪ সালে, ছবিটি মুক্তি দু-বছর পরে, ‘আবহসংগীত প্রসঙ্গে’ প্রবন্ধটিতে লিখেছিলেন—‘‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র কাহিনি বাংলাদেশের একটি শ্রেণি বিশেষকে কেন্দ্র করে। এই শ্রেণির পোশাকেআশাকে চলায় বলায় ইঙ্গবঙ্গ উচ্চমধ্যবিত্তের ছাপ সুস্পষ্ট। কাহিনির ঘটনাস্থল হল দার্জিলিং শহর। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে ইঙ্গবঙ্গ ভাব— এই দুটি মূল সূত্র থেকে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র আবহসংগীতের উদ্ভব। পাহাড়ি লোকসংগীতের সুর ইচ্ছামতো ভেঙে দেশি ও বিলাতি যন্ত্রে একক ও সমবেতভাবে বাজিয়ে এ ছবির মেজাজ আনবার চেষ্টা করা হয়েছিল।’

ইঙ্গবঙ্গ উচ্চমধ্যবিত্তের বাড়ির মেয়ে হিসেবে অলকনন্দাকে ছবিতে পাওয়ার জন্য কম কসরত করতে হয়নি সত্যজিৎকে। বাড়ির কারুর ইচ্ছে ছিল না অলকনন্দা ছবিতে অভিনয় করুন। যদিও তাঁর মা এবং মাসিরা প্রায় সকলেই আইপিটিএ-র স্কোয়াডে গান করেন, অভিনয় করেন, এমনকী অলকনন্দা নিজেও ‘দক্ষিণী’র অনুষ্ঠানে ‘শেষরক্ষা’ নাটকে অভিনয় করেছেন। কিন্তু পুববাংলার ফরিদপুর থেকে আসা এই ব্রাহ্ম পরিবারে সকলেই কৃতবিদ্য হলেও পারিবারিক অনুশাসন জোরালো ছিল।

অলকনন্দার বড় জ্যাঠামশাই অকৃতদার প্রমোদনাথের কথা আমরা মনে রাখিনি। প্রমোদনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম দিকের ছাত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছিলেন গ্লাসগো-তে। প্রায় একই সময়ে তাঁর মামাতো ভাই হিমাংশু-ও লন্ডনে পৌঁছোলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। কিন্তু ‘কী ছিল বিধাতার মনে’ কে জানে, দুই ভাই মেতে গেলেন বায়োস্কোপের নেশায়। ঠিক করে ফেললেন দেশে ফিরে বায়োস্কোপই হবে তাঁদের কাজের জায়গা। ধীরে-ধীরে তৈরি হল বম্বে টকিজ। হিমাংশু বিয়ে করলেন দেবিকারানী চৌধুরীকে। হিমাংশু রায়-দেবিকারানীর কথা অনেকেই জানেন। কিন্তু বম্বে টকিজের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী প্রমোদনাথ তখনই সামনে এলেন, যখন ঠিক হল তাঁরা বাংলায় ব্যাবসা করবেন। প্রমোদনাথ সেই দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায় আসেন। বি এন সরকারের সঙ্গে মিলে তৈরি হয় নিউ থিয়েটার্স। প্রমোদনাথ ছিলেন নিউ থিয়েটার্সের প্রথম ম্যানেজার। পরে নিউ থিয়েটার্স ছেড়ে টালিগঞ্জের গ্লফ ক্লাব রোডে তৈরি করেন নিজের প্রতিষ্ঠান ফিল্ম সার্ভিসেস। ‘বর্ষা আসে, বসন্ত’ বইয়ে অলকনন্দা লিখছেন— ‘বোধ হয় এক বিঘা জমির উপর তৈরি হল তাঁর নিজস্ব অফিস আর বাসস্থান। মূল বাড়ির নীচতলায় অফিসের নানা ঘর, আর প্রজেকশন রুম। বর্তমানে যা ডাবিং রুম, তা বোধ হয় পরে তৈরি হয়, কারণ প্রথম দিকে তো ‘ডাবিং’ নামক কাজটির প্রয়োজন হত না, অভিনেতাদের মুখের মূল সংলাপ রেখে দিতে হত। ফিল্ম সার্ভিসেস প্রধানত ছিল এক পরিস্ফুটন কেন্দ্র। শুটিং-এর পর নেগেটিভ সেলুলয়েড রিলগুলো ক্যানবন্দী করে এনে এখানে পরিস্ফুটন করে পজিটিভ করা হত, যাতে তা পর্দায় দেখানো যায়। এর পাশাপাশি সেই পজিটিভ রিলগুলো সাবধানে রাখারও ব্যবস্থা করেছিলেন প্রমোদনাথ। তখনও এয়ার কন্ডিশনার ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু তিনি নিজের এঞ্জিনিয়ারিং জ্ঞান থেকে একটি বিশাল ঘরের তাপমাত্রা খুব নীচে নামিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। এর ফলে অন্য কিছু প্রযোজক তাঁদের তৈরি ভাল ভাল ফিল্মের পজিটিভ প্রিন্ট-এর ক্যান এখানে রাখার জন্য পাঠাতেন আর এই ঘরে রাখা থাকত অসংখ্য ছবির ক্যান, যাতে এই গরম দেশে সেগুলি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।’

প্রমোদনাথ অকৃতদার ছিলেন। তাঁর ভালবাসার মানুষ ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী লীলা দেশাই। তবে বাঙালি ব্রাহ্ম প্রমোদনাথের সঙ্গে গুজরাটি হিন্দু লীলার সম্পর্ক বিয়ে অবধি গড়ায়নি। ভালবাসা অস্বীকার না করেই দু-জনে জীবন কাটিয়েছেন। মাঝেমাঝে লীলা দেখা করতে আসতেন প্রমোদনাথের সঙ্গে এবং ১৯৫৯-এ প্রমোদনাথের মৃত্যুর পর লীলার আসাটা অলকনন্দার বেশ মনে আছে।

প্রমোদনাথ নিজে সিনেমার জগতের লোক হলেও, তাঁর ইচ্ছে ছিল না বাড়ির কোনও সদস্য অভিনয়ে আসুক। তাই স্বাভাবিকভাবেই সত্যজিৎ যখন অলকনন্দাকে নিয়ে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ করার কথা ভাবলেন, তখন অলকনন্দার বাবা প্রাথমিক আপত্তির পর— গাড়ি চালিয়ে নিজেই সত্যজিৎকে নিয়ে যান তাঁর মেজদা তরুণকুমার রায়ের কাছে। তরুণকুমার ব্রাহ্মসমাজের লোক হওয়ায় সুকুমার রায়কেও চিনতেন। সত্যজিৎকে বলেছিলেন— ‘তুমি তো তাতাদার ছেলে, তুমি এই প্রফেশনে আসতে গেলে কেন’— যাবতীয় ভর্ৎসনা হজম করে সত্যজিৎ বাড়ির লোকজনেরদের রাজি করিয়ে অলকনন্দাকে ছবিতে নেন। অলকনন্দার বয়ানে— ‘দার্জিলিং যাবার আগে মানিকদা আমাদের বাড়িতে এসে আমাকে স্ক্রিপ্ট শুনিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু স্ক্রিপ্ট দিয়ে যান নি। বলেছিলেন, ‘তুমি এখন ছাত্রী, তোমাকে স্ক্রিপ্ট দিলেই তুমি মুখস্থ করে ফেলবে। কিন্তু আমি সেটা চাইছি না। তুমি আপাতত শুধু মনীষা চরিত্রটা নিয়ে ভাবো।’ ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ওঁর প্রথম রঙিন ছবি। তাই রং নিয়ে ভীষণ সচেতন ছিলেন। পোশাক কী রঙের হবে, উনি আর বিজয়া রায় আগেভাগে দর্জির দোকানে গিয়ে সব বেছে রেখে দিয়েছিলেন। বম্বেতে হিন্দি ছবিতে তখন এমন সব রং, মনে হত রঙের দাঙ্গা লেগেছে। কিন্তু শিল্পী সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে রঙের স্নিগ্ধতা ছিল। উনি আমার মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, চৌরঙ্গীতে দর্জির কাছে কাপড় বেছে রাখা আছে আমাকে নিয়ে গিয়ে মাপটা দিয়ে এলে ভাল হয়। ওঁর এমন ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান আমার খুব ভালো লেগেছিল।’ ছবিতে রঙের কথা যখন উঠেই গেল তখন ১৯৭২-এ ‘দেশ’ বিনোদন সংখ্যায় লেখা সত্যজিতের ‘রঙিন ছবি’ প্রবন্ধটার কথা মনে পড়ে যায়। ওই প্রবন্ধে তিনি ছবিতে রং ব্যবহারের পরিমিতি বোধ হারালে কী কাণ্ড ঘটতে পারে, সে-কথা বলতে গিয়ে— ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র শুটিংয়ের দিনগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করে লিখছেন— ‘অবিশ্যি এই রঙেরই অমিত প্রয়োগ যে কী বিভীষিকার সৃষ্টি করতে পারে, আজকের যে-কোনও হিন্দি ছবিতেই তার প্রমাণ মিলবে। হিন্দি ছবিতে রঙের ব্যবহার গ্ল্যামারের উদ্দেশ্যে। বিষয়বস্তুর দৈন্য গোপন করার জন্যই এই বহুবর্ণ মোড়কের প্রয়োজন। গ্ল্যামারের কথা চিন্তা করেই হিন্দি ছবির প্রযোজক প্রাকৃতিক পরিবেশে দৃশ্য গ্রহণের কাজটা ঝলমলে রোদে ছাড়া করেন না। অথচ মেঘলা দিনের বিষণ্ণ গাম্ভীর্য চমৎকারভাবে রঙিন ছবিতে প্রকাশ করা যায়। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, দার্জিলিঙে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির দৃশ্য গ্রহণকালে সেই একই সময়ে একই জায়গায় একটি হিন্দি ছবির শুটিং-এর কথা। নভেম্বর মাসের প্রাকৃতিক অবস্থার কথা চিন্তা করে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র চিত্রনাট্যে মেঘ, রোদ, কুয়াশা সবরকম অবস্থার উপযোগী দৃশ্যের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। হিন্দি পরিচালক তুলছিলেন একটি গানের দৃশ্য। ছাব্বিশ দিন শুটিং-এ দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রাকৃতিক অবস্থার সদ্ব্যবহার করে ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-র কাজ শেষ হল, আর এই ছাব্বিশ দিন ধরে কেবলমাত্র রোদের আশায় বসে থেকে এই একটিমাত্র গানের শুটিং-ও শেষ করতে পারলেন না হিন্দি ছবির পরিচালক।’ অলকনন্দা তাঁর লেখায় জানিয়েছেন ছবিটি ছিল শাম্মি কাপুর অভিনীত ‘প্রফেসর’, পরিচালক ছিলেন লেখ ট্যান্ডন।

আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে অলকনন্দা মানেই ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ হলেও বাস্তবে তো তা নয়। তিনি আরও অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন— চলচ্চিত্র, নাটক, টেলিভিশনে। আর ‘বর্ষা আসে, বসন্ত’র প্রথম চৌষট্টি পাতা জুড়ে তাঁর পরিবারের যে চালচিত্র তিনি এঁকেছেন তা সত্যিই মুগ্ধ করার মতো।

তবে যে পারিবারিক অনুশাসনের কথা এই বইতে তিনি লিখেছেন, তাতেই বোঝা যায় কেন তাঁর ফিল্মোগ্রাফিতে ১৯৬২-র ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’র পরের ছবিটি ১৯৮৮-তে বুদ্ধদেব দশগুপ্ত-র ‘ফেরা’। ১৯৬৩-তেই মুক্তি পেয়েছিল রমাপদ চৌধুরীর কাহিনি নিয়ে গুরু বাগচীর ছবি ‘দ্বীপের নাম টিয়া রং’। সে-ছবিতে, পরিচালক অলকনন্দাকে নেওয়ার কথা ভাবছেন সত্যজিৎ জানালেও, বাড়ির আপত্তিতে তাঁর অভিনয় করা হয়নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাক ছবিটির চিত্রনাট্য ছিল ঋত্বিককুমার ঘটকের।

এই বইয়ের ‘প্রথম প্রেম’ অধ্যায়টি যেমন মায়াময়, তেমনই সংসার আর পিতৃতান্ত্রিকতার চাপে নীল। প্রেম, বিয়ে, মধুচন্দ্রিমার শেষে যখন বাইরে কাজে যাওয়ার প্রসঙ্গ উঠল, তখনই শুরু হল হাজারও আপত্তি-অবরোধ। কলেজে পড়ানো হল না। কেন্টাকি ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার প্রস্তাব নাকচ হল। সুবোধ সেনগুপ্ত-র কাছে পিএইচ ডি করার প্রস্তাবও নাকচ হল রোজ ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে যেতে হবে বলে। অথচ তাঁর শ্বশুরমশাই দুটো বিষয়ে ডক্টরেট করেছিলেন। তারপর সন্তান এল জীবনে আর অলকনন্দা আটকে গেলেন গেরস্থালিতে। সন্তানের মুখ দেখে মায়ের সুখ পেলেন বটে। কিন্তু তিনি লিখছেন— ‘আমার বিপ্লবী হওয়া হলো না’।

১৯৭৯ সাল নাগাদ তাঁর স্বামী দিলীপ তাঁকে নিজের ব্যাবসার কাজে খানিকটা জায়গা দিলেন। কিন্তু সে অলকনন্দার পক্ষে বড়ই সামান্য। এমনকী যখন নিজের মতো করে বাংলায় নতুন আসা ‘জেরক্স’ মেশিন নিয়ে কাজ শুরু করলেন, তাও বন্ধ করে দেওয়া হল। সে-সময়ে তাঁকে মুক্তির দিশা দেখিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে তিন বছরের সিনিয়র এবং তাঁর এক সময়ের গৃহশিক্ষক, প্রখ্যাত চিন্তক ও সম্পাদক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন সিগাল বুকসের সঙ্গে কাজ করছেন। অলকনন্দা যোগ দেন সিগালের কাজে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁকে হাতে ধরে শেখান বই-পত্রিকা সম্পাদনার কাজ। এমনকী সে-সময়ে সিগালের বিখ্যাত ফিল্ম স্ক্রিপ্ট রিকনস্ট্রাকশনের কাজও করেন তিনি। মৃণাল সেনের ‘আকালের সন্ধানে’, শ্যাম বেনেগালের ছবির স্ক্রিপ্টের কাজ করেন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সিগালের ‘স্প্লাইস’ পত্রিকার সহ-সম্পাদকও হিসেবেও নির্বাচন করেন এবং তাঁরই কথায় অলকনন্দা পুনের এফটিআইআই থেকে করেন ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের সামার কোর্স। সিগালের পরে তিনি নাট্যশোধ সংস্থানেও কাজ করেছেন। তাঁদের পত্রিকা ‘রঙ্গবার্তা’ সম্পাদনা করেছেন। এরপরে ১৯৯৩ সালে যখন তৈরি হল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চলচ্চিত্র বিভাগ, সে-বিভাগের প্রধান তখন অধ্যাপক মিহির ভট্টাচার্য— অলকনন্দার প্রেসিডেন্সিবেলার বন্ধু, মিহির ভট্টাচার্যের ডাকে তিনি সে-বিভাগে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে পড়িয়েছেন।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাঁকে হাতে ধরে শেখান বই-পত্রিকা সম্পাদনার কাজ। এমনকী সে-সময়ে সিগালের বিখ্যাত ফিল্ম স্ক্রিপ্ট রিকনস্ট্রাকশনের কাজও করেন তিনি। মৃণাল সেনের ‘আকালের সন্ধানে’, শ্যাম বেনেগালের ছবির স্ক্রিপ্টের কাজ করেন। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে সিগালের ‘স্প্লাইস’ পত্রিকার সহ-সম্পাদকও হিসেবেও নির্বাচন করেন এবং তাঁরই কথায় অলকনন্দা পুনের এফটিআইআই থেকে করেন ফিল্ম অ্যাপ্রিসিয়েশনের সামার কোর্স। সিগালের পরে তিনি নাট্যশোধ সংস্থানেও কাজ করেছেন। তাঁদের পত্রিকা ‘রঙ্গবার্তা’ সম্পাদনা করেছেন।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত-র ‘ফেরা’ ছবিটি অলকনন্দার ক্ষেত্রে সার্থকনামাই বলতে হয়। এই ছবি দিয়েই তাঁর রুপোলি পর্দায় ফেরা। সে-সময়ে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর কথোপকথনের একটা বিবরণ দিয়েছেন অলকনন্দা। সত্যজিৎ সকাশে গেলে তিনি বলেন— ‘‘বেশ তো সংসার-টংসার করছিলি আবার এসব কেন?’ আমি বললাম, ‘সে কী আপনি আমাকে টেনেটুনে সিনেমাতে নিয়ে এলেন, আর আপনি এ কথা বলছেন?’ মানিকদা একটাই কথা বললেন, ‘সব ইউনিট তো আমার ইউনিটের মতন নয়, তাই বললাম।’ এত বড় মাপের একজন মানুষের মধ্যে কতটা পিতৃসুলভ স্নেহ থাকলে এ কথা বলতে পারেন। ওঁর কী দরকার ছিল এই কথা বলার, যে যাচ্ছে যাক, সে বুঝে নেবে এমনটাই তো হয়ে থাকে, কিন্তু উনি তা করলেন না। ওঁর এই কথা যদি কোনোভাবে বুদ্ধদেববাবুর কানে যায় তাহলে হয়তো অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হবে এমনটা জানা সত্ত্বেও আমার ভালোর জন্য এমন পিতৃসুলভ উপদেশ দিয়েছিলেন।’ কিন্তু ততদিনে জীবনের নানা টানা-পোড়েন দেখে ফেলা অলকনন্দা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জানান— ‘না মানিকদা, আমার ও তো অনেকটাই বয়স হল, আমি ঠিক সামলে নেবো। আপনি চিন্তা করবেন না।’’

সত্যিই সামলে নিয়েছেন অলকনন্দা। জীবনটাকেও। নানা সময়ে প্রভাত রায়, ঋতুপর্ণ ঘোষ, অপর্ণা সেন, অঞ্জন দাস, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যাম বেনেগাল থেকে মৈনাক ভৌমিকের ছবিতে আমরা দেখেছি তাঁকে। আর নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও।

রুপোলি পর্দার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চে যখন তিনি বেশ ব্যস্ত। এদিকে জীবনের রঙ্গমঞ্চে ঘটল একটা বড় বদল। পুরোনো সম্পর্কে ভার কেটে নতুন একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন এবং সেটাও যথেষ্ট আত্মমর্যাদার সঙ্গেই। ‘বর্ষা আসে, বসন্ত’য় তিনি লিখেছেন— ‘অবশেষে একজন এলেন আমার জীবনে, যাঁর ভরসাতে আমি এই দম-বন্ধ করা সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে পারলাম। অসীম ব্যানার্জী। আমার বর্তমান স্বামী। তখন উনি কানাডার মন্ট্রিয়ল শহরে থাকতেন। নিজের কোনো কাজে কলকাতায় এসেছিলেন অল্প কদিনের জন্য, একটা পার্টিতে দেখা হয়েছিল। দুদিন পরে ফিরে গেলেন। তখনকার দূরপাল্লার টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। আর একবার দেশে এসেছিলেন, তখন কিছুদিন সময় কাটালাম তাঁর সঙ্গে, তার পর মন ঠিক করে ফেললাম, তাঁর প্রস্তাবে আমি রাজী হয়ে গেলাম। দিলীপ এবং আমার ছেলে, মেয়ে আর বউমাকে ডেকে সামনে বসিয়ে জানালাম যে এই সম্পর্ক থেকে আমি মুক্তি চাই।’

ডিভোর্সের পর কিছুদিন মন্ট্রিয়লে থাকলেও শেষে অলকনন্দার ইচ্ছেকে মর্যাদা দিয়ে অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরে আসেন আমাদের এই শহরে, কলকাতায়। তারপর তাঁর কাজ চলছে। যাঁর আত্মজীবনীর নাম ‘বর্ষা আসে, বসন্ত’— তাঁর জীবনে রৌদ্র-ছায়া খেলে যাবে এ আর আশ্চর্য কী।

এমন একটা চমৎকার বই উপহার দিলেন ‘মান্দাস’ প্রকাশন সংস্থা। গোটা কাজটা সম্পাদনা করেছেন ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়। অলকনন্দা ভূমিকায় জানিয়েছেন, এ-বইয়ের খানিকটা তাঁর নিজের লেখা হলেও বেশ খানিকটা ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়ের অনুলিখন। সমস্যা হল নিজের লেখা আর অনুলিখনে কিছুটা ফারাক তো থাকবেই। বইয়ে সেই জোড়ের দাগটা বোঝা যায়। মন ভরে না ‘রুপোলী পর্দায় আমার দ্বিতীয় অধ্যায়’ পড়ে। বড়ই অল্পে শেষ করা হয়েছে যেন। বইয়ের ভেতরে রোনাল্ড জফের ‘সিটি অফ জয়’ ছবিতে ওম পুরী আর শাবানা আজমির অলকনন্দার বাড়িতে আসার সুন্দর বর্ণনা আছে। ‘সিটি অফ জয়’ ছবিতে খুব ‘সামান্য’ চরিত্রে অলকনন্দা অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু বইয়ের শেষে সংযোজিত তাঁর অভিনীত ছবির তালিকায় ‘সিটি অফ জয়’ চোখে পড়ল না। চরিত্র যত ছোটোই হোক নামটা দেওয়া উচিত ছিল বলেই মনে হয়। এ-বইয়ের ছবিগুলিও চমৎকার। তবে পরের সংস্করণে নিশ্চয় বানানে একটা সমতা আনার চেষ্টা হবে। ‘ভাঙলো মিলন-মেলা’ অধ্যায়ে লেখা আছে— ‘আজ থেকে ষাট বছর আগে, ছেলের বউ এসে যাবার পরেও, আমি ডিভোর্স চাইলাম।’— এখানে ‘ষাট বছর’ নিশ্চয়ই হবে না। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন পাস সাবজেক্ট সংস্কৃত পড়তে গিয়ে যে–অলকনন্দা অধ্যাপকের সঙ্গে তর্ক করেন নিজের নাম ‘অলকনন্দা’ শব্দটির ব্যাকরণগত শুদ্ধতা নিয়ে, রাগ করে সেই অধ্যাপকের ক্লাসে যাওয়া বন্ধ করেন, তাঁর আত্মজীবনীর স্পাইনে ‘অলকানন্দ রায়’ বড়ই দৃষ্টিকটু। আর যদিও বইটির নামে কোনো উদ্ধৃতি চিহ্ন নেই, তবু ভাবতে ইচ্ছে করে এটি রবীন্দ্রনাথের গানেরই লাইন থেকে নেওয়া— সেক্ষেত্রে বাড়তি কমা-টি না থাকলেও চলত।