ধরুন, আজ থেকে মোটামুটি ১৭৫ বছর আগে কলকাতা শহরের এক সপ্তমীর সন্ধে, ঠাকুরদালানের পাশে কোনও এক বাবুর বৈঠকখানায় উথলে উঠছে বেসামাল হুল্লোড়, পুজোর আয়োজক থেকে সহকারী সকলেই আমোদে আচ্ছন্ন; কর্মকর্তার দেখা নেই, কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিমন্ত্রিতরা মানে-মানে কেটে পড়ার পথ খুঁজছেন। এই পরিস্থিতিতে ‘খিল্লিবাজ’ হুতোম লিখছেন, ‘কর্ম্মকর্ত্তার ব্যাভার দ্যেখে প্রতিমে পর্যন্ত অপ্রস্তুত হন।’ এতগুলো বছর পর এই বিপাকে পড়ার পীড়া, এবারেও বেশ টের পাওয়া গেল, তা অবশ্য দুর্গাপুজোয় অভ্যাগত হিসেবে নয়, দুর্গাপুজো বিষয়ক একটি বই পড়তে গিয়ে। এ-বছর অর্থাৎ ২০২৫-এ প্রকাশিত কলকাতার বারোয়ারি পুজো নিয়ে লেখা একখানা বইয়ের পাতা ওলটাতে গিয়ে এই অধম সমালোচক, লেখকের ‘ব্যাভার’ দেখে একেবারে যারপরনাই ‘অপ্রস্তুত’!

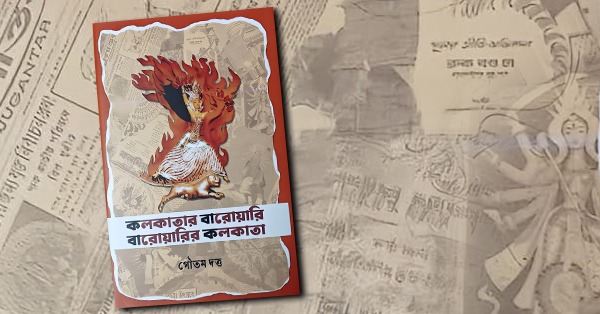

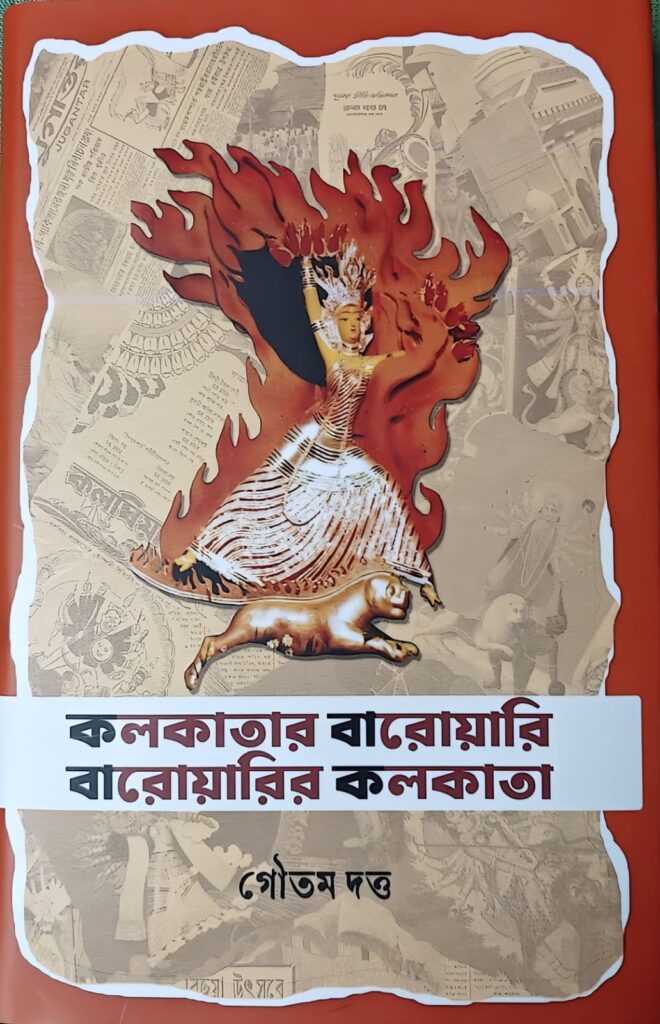

কিন্তু সমালোচকের তো আর মানে-মানে কেটে পড়ার জো নেই, পুরো কথাটা তাকে পাড়তেই হল। এই ‘গবেষণাগ্রন্থ’ পড়তে গিয়ে পদে-পদে পিলে চমকে ওঠার যে-গল্প, তা নাহয় প্রথম থেকেই খুলে বলি। ২০২৫ সালের বইমেলায় ‘বৈদেশিক’ নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে একখানা বই বেরিয়েছে, যার নাম ‘কলকাতার বারোয়ারি বারোয়ারির কলকাতা’। লেখক গৌতম দত্ত। আখ্যাপত্রে জ্বলজ্বল করছে বইয়ের, লেখকের ও প্রকাশনা সংস্থার নাম। তার সাথে উপশিরোনামের জায়গায় বইটির সম্পর্কে একটি বিষম খাওয়া বিবরণ— ‘কলকাতার দুর্গাপুজো— একচালা থেকে ‘শুদ্ধ সূচী, সুস্থ রুচি’ ধারাবাহিক পরিক্রমায় বই আর সংবাদপত্র খুঁড়ে দেখার এক দলিল।’ এখানে ভাববেন না যেন এই ‘শুদ্ধতা’র মাপকাঠি নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ আছে, অর্থ ব্যখ্যায় যাওয়ার দরকারই নেই, আপাতত বানানটুকু খেয়াল করুন। বানান অনুসারে মানে যা দাঁড়ায়, তা হল, বইটিতে যেন শুদ্ধতার সঙ্গে কোনও ‘সূচী’পত্র সংযুক্ত রয়েছে, যা নাকি অত্যন্ত সুস্থ রুচির! কিন্তু লেখক যে তা বোঝাতে চাইছেন না, তা নিয়ে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না, কারণ বইটিতে কোনও সূচিপত্রই নেই! আসলে পুজোর ‘শুচিতার’ কথা বলতে গিয়ে বানানটা এমনই ‘অশুচি’ করে ফেলেছেন যে, যার কারণে ‘শুদ্ধ শুচি’ হয়ে গেছে ‘শুদ্ধ সূচী’!

আরও পড়ুন: দুর্গাপুজোর মূলস্রোতের আড়ালে চাপা পড়ে যায় বহু স্থানীয় উৎসবের আলো! লিখছেন মাধবেন্দু হেঁস…

আখ্যাপত্রের ভ্যাবাচ্যাকা পর্ব কাটিয়ে এবার ভেতরে প্রবেশ করা যাক। আর যাই হোক, বই আর সংবাদপত্র ঘেঁটে এমন বিশ্বাসযোগ্য দলিল তৈরি করেছেন লেখক, তা নিশ্চয়ই একটি ভাবগম্ভীর ও তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ দাবি করে। সেই ধারণাকে পুষ্ট করতে শুরুতেই হাজির ‘ভূমিকা’ অংশ। এটি লিখেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলার সহ অধ্যাপক চৈতালী ব্রহ্ম। নিছকই সাদামাটা একটা ভূমিকা, এতে বইয়ের আদ্যোপান্তের সাথে-সাথে খানিক ইতিহাসের আলোচনাও রয়েছে। কিন্তু বইটিকে ‘গবেষণা’র ফসল হিসেবে উল্লেখ করা, লেখকের প্রতি প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয়।

যেহেতু সূচিপত্র নেই, তাই বইটির বিষয়বিন্যাস সম্পর্কে শুরুতেই কিছু আঁচ করা যায় না। পড়তে-পড়তে বিষয়ক্রম স্পষ্ট হওয়ার কথা, কিন্তু তা সবক্ষেত্রে হয় না। বইটিতে কোনও অধ্যায় বিভাজন নেই, এটি বহু পরিচ্ছেদে বিভক্ত একটি দীর্ঘ রচনা। আঠারো শতকের বাংলার পুজো দিয়ে লেখাটির শুরু। তাই বলে আশা করবেন না যেন যে, কলকাতার দুর্গাপুজো বিষয়ে বেশ একখানা ধারাবাহিক মনোজ্ঞ রচনা পড়তে চলেছেন তাও আবার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বইয়ের সাক্ষ্যসমেত। বইটি আসলে মৌলিক রচনা না কি কোনও সংকলনগ্রন্থ, সেটিই এক সময়ের পর বোঝা দায় হয়ে পড়ে। বইটির প্রায় আশি শতাংশ উদ্ধৃতি, বাকি কুড়ি শতাংশ লেখকের নিজস্ব রচনা। তার মধ্যেও লেখকের নিজস্ব বক্তব্য হাতে-গোনা অংশে পাওয়া যায়। এলোমেলোভাবে উদ্ধৃতি ব্যবহার ও টুকরো ইতিহাসের খাপছাড়া বর্ণনায় পাঠক ক্রমশই খেই হারাতে থাকেন। সবচাইতে বড় সমস্যা হল, উদ্ধৃতিগুলো শেষ হওয়ার পর সেগুলো নিয়ে লেখক প্রায়শই কিছু লেখেননি। ফলে লেখকের প্রতিপাদ্যে এই উদ্ধৃতিগুলোর ভূমিকাটি ঠিক কী বা এর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়, সেটা পাঠকদের নিজেদের মতো করে ধরে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকে না।

তবে হ্যাঁ, উনিশ ও বিশ শতকের প্রায় দশোধিক বা তারও বেশি সংবাদপত্রের পুজো সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও বিজ্ঞাপন জোগাড় করা ও তার মধ্যে প্রায় অনেকটাই বইয়ে সরাসরি তুলে দেওয়া যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য কাজ এবং তার জন্য লেখক প্রশংসার দাবি রাখেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় ঘুরে এত বিপুল তথ্য উদ্ধার করতে যে নিরলস পরিশ্রম লাগে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। শুধু সংবাদপত্রই নয়, স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, ভ্রমণকাহিনি থেকেও পুজো বিষয়ক উদ্ধৃতি তুলেছেন লেখক; যা লেখকের এই বিষয়ভিত্তিক বিস্তর লেখাপড়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লেখকের এই পরিশ্রম সার্থক হত, যদি এই উদ্ধারকার্য যথাযথভাবে করা হত। পুরোপুরি মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করা যায় না, কারণ কোনও উদ্ধৃতিরই উৎস নির্দেশ করা হয়নি। পৃষ্ঠাসংখ্যা বা প্রকাশকাল এইসব বিশদ তথ্যের কথা নাহয় বাদই দিলাম, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই মূল রচনার শিরোনাম এমনকী লেখকের নামের পর্যন্ত উল্লেখ নেই! উদ্ধৃতিচিহ্ন শুরু হয়ে আর শেষ হয়নি বেশ কিছু ক্ষেত্রে।

পুজো বাঙালির নস্টালজিয়া, এই হুজুগে মাততে বাঙালি ভালবাসে। আর সেই সুযোগে বইপাড়ায় হু-হু করে বিকোয় পুজো বিষয়ক ভাল-মাঝারি-মন্দ সবরকমের বই, সোশ্যাল মিডিয়ায় থিকথিক করে মিথ্যে বা অর্ধ সত্য পোস্ট। উক্ত বইটিও লেখকের কলকাতার পুজোকে ঘিরে আপ্লুত আবেগের অসংলগ্ন প্রকাশ। বইটি নিঃসন্দেহে বাঙালির পুজো-প্রেমকে উস্কে দেবে, কিন্তু মনোজ্ঞতায় ও বিশ্বস্ততায় এটির মান তলানিতে। তাই সমাজ মাধ্যমের মতো বইবাজারেও চোখ-কান খোলা রাখুন। নইলে নস্টালজিয়ার আরামদায়ক কুয়াশার ঘেরাটোপে প্রকৃত ইতিহাস যে কখন ‘মিথ’ হয়ে যাবে, ধরতে পারবেন না!

‘সমাচার দর্পণ’, ‘সংবাদ প্রভাকর’, ‘সংবাদ দর্পণ’, ‘সোমপ্রকাশ’, ‘অমৃতবাজার’, ‘বেঙ্গল স্পেকটেটর’, ‘যুগান্তর’ প্রভৃতি পত্রিকা থেকে প্রতিবেদন ব্যবহার করেছেন লেখক। শ্রীপান্থ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সৌদামিনী দেবী, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহেন্দ্রনাথ দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অমৃতলাল বসু প্রমুখ লেখকদের মূল্যবান লেখাকে স্পষ্ট উৎস নির্দেশ ছাড়াই দু’মলাটের মধ্যে এলোমেলোভাবে জড়ো করার ফলে বইটি তথ্যের ভারে ন্যুব্জ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠক কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না।

তবে তথ্যের ভার আছে বলেই যে সেই সব তথ্য অভ্রান্ত এমনটা একেবারেই নয়। ভয়ংকর সব তথ্যপ্রমাদে পাঠক-সমালোচক আঁতকে না উঠে পারেন না। ছোটখাট ভুলকে নাহয় মুদ্রণ-প্রমাদ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু এই ‘ভ্রান্তিবিলাস’ এক সময়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছয় যে তাতে ‘সমাচার দর্পণ’ পত্রিকাটির সময়কাল হয়ে যায় আঠারো শতক আর পুজোর আবেগে মশগুল লেখক লিখে ফেলেন ‘হুতোম অর্থাৎ প্যারীচাঁদ’! এমনকী বইয়ের শেষে একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জিতেও ‘হুতোম প্যাঁচার নকশা’র লেখক হিসেবে উল্লিখিত হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের নাম!

এই সব কিছু হজম করেও যদি আপনি পড়া চালিয়ে যান, তাহলে হয়তো আপনার হতাশা খানিকটা কমতে পারে। বিশ শতকে এসে লেখক তুলনামূলক গুছিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখাটিকে। প্রায় প্রতিটি বছর ধরে-ধরে ‘যুগান্তর’-এ প্রকাশিত পুজো সংক্রান্ত প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই অংশে আচমকা উদ্ধৃতির পরিবর্তে বেশ কিছু জায়গায় লেখক নিজে কলম ধরেছেন, যেটি তুলনামূলক সুখপাঠ্য। অন্তত উনিশ শতকের তুলনায় বিশ শতকের পুজো বিষয়ক আলোচনায় কিছুটা হলেও ধারাবাহিকতা খুঁজে পাবেন।

বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গও এই অংশে উঠে আসে। যেমন কুমোরটুলি সর্বজনীনের পুজোয় নেতাজির যোগদান, ১৯৫৩-র দুর্ভিক্ষপীড়িত কলকাতায় মৃত্যু ও আমোদের সহাবস্থানের মর্মস্পর্শী ছবি, প্রতিমার তৈরির ধরনের ক্রমবিবর্তন, সুভাষচন্দ্রের নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার খবর, ১৯৪২-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার পুজো ইত্যাদি প্রসঙ্গ আপনাকে কৌতূহলী করবে নিশ্চিত। বিশেষত কলকাতায় ১৯১০ থেকে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে শুরু হওয়া বারোইয়ারি পুজোগুলোর একখানা খাসা তালিকা করেছেন লেখক। যেটতে চোখ বোলাতে মন্দ লাগে না। কথা বলেছেন বিভিন্ন সময়ের উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্পী ও তাদের প্রতিমাসজ্জার ধরন নিয়ে। এছাড়া বিশ শতকে প্রতি বছরের পুজো চলাকালীন কোন প্রেক্ষাগৃহে কোন ছবি চলছে, কোন থিয়েটারে কোন নাটক চলছে, নিয়ম করে তার ফিরিস্তি দিয়েছেন লেখক। তথ্য হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু এই ‘পুজো রিলিজ’গুলো নিয়ে লেখকের ন্যূনতম বক্তব্য নেই। প্রতি বছরের পুজো বৃত্তান্তের শেষে এই ক্লান্তিকর তালিকা পড়ে মনে হয় লেখক যেন বই নয়, পরীক্ষার্থীর মতো দায়বদ্ধতায় তথ্যে ঠাসা উত্তরপত্র সাজাচ্ছেন।

বইতে ছবির ব্যবহার প্রচুর। বিভিন্ন বছরের প্যান্ডেলের, প্রতিমার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছবি রয়েছে। একখানা চিত্রসূচি থাকলে ভাল হত। তবে তা আশা করে লাভ নেই, কারণ প্রচুর অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর ছবিও রয়েছে। মাথার তেল, হেলথ ড্রিংক, সাবান, টায়ার, ঝরনা কলম, বনস্পতি প্রভৃতি বস্তুসামগ্রী ছাড়াও বাংলা সিনেমা ও নাটকের বিজ্ঞাপনের ভিড় গিজগিজ করছে বইটিতে। মানছি এর মধ্যে বেশির ভাগটাই পুজোর সময়ে প্রকাশিত, কিন্তু তাতে অনেক ক্ষেত্রেই কোনও শারদ প্রসঙ্গ নেই। কাজেই এই অবাঞ্ছিত ভিড়ের ঠেলায় বইটিকে আচমকা শুধু বিজ্ঞাপন বিষয়ক কোনও বই বলে ভেবে বসবেন না যেন!

এসব ছাড়াও লেখকের বিরুদ্ধে একটি ‘সিরিয়স’ অভিযোগও রয়েছে। বইটিতে লেখক নিজের ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসকে সরিয়ে রাখতে পারেননি। বইয়ের শুরু হয়েছে ‘চণ্ডীস্তোত্র’ দিয়ে। আর ‘সোমপ্রকাশ’-এ পুজো উপলক্ষে প্রকাশিত শুভেচ্ছাবার্তা নিয়ে কিছু কথা বলতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করে বসেছেন, ‘যে হিন্দুরা ছিল বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি…’, কোনও বিশেষ ধর্মসম্প্রদায় সম্পর্কে লেখকের এহেন পক্ষপাত একটি ‘গবেষণাধর্মী’ বইতে অন্তত কখনওই কাঙ্ক্ষিত নয়।

পুজো বাঙালির নস্টালজিয়া, এই হুজুগে মাততে বাঙালি ভালবাসে। আর সেই সুযোগে বইপাড়ায় হু-হু করে বিকোয় পুজো বিষয়ক ভাল-মাঝারি-মন্দ সবরকমের বই, সোশ্যাল মিডিয়ায় থিকথিক করে মিথ্যে বা অর্ধ সত্য পোস্ট। উক্ত বইটিও লেখকের কলকাতার পুজোকে ঘিরে আপ্লুত আবেগের অসংলগ্ন প্রকাশ। বইটি নিঃসন্দেহে বাঙালির পুজো-প্রেমকে উস্কে দেবে, কিন্তু মনোজ্ঞতায় ও বিশ্বস্ততায় এটির মান তলানিতে। তাই সমাজ মাধ্যমের মতো বইবাজারেও চোখ-কান খোলা রাখুন। নইলে নস্টালজিয়ার আরামদায়ক কুয়াশার ঘেরাটোপে প্রকৃত ইতিহাস যে কখন ‘মিথ’ হয়ে যাবে, ধরতে পারবেন না!