‘দ্য অ্যাপার্টমেন্ট’

কিছু ছবি আছে, যার বিপুল জনপ্রিয়তা তার নিজের বিরুদ্ধে কাজ করে।

বিলি ওয়াইল্ডারের ‘দ্য অ্যাপার্টমেন্ট’ একটা সহজ সরলরৈখিক প্রেমের গল্প (‘আ ডার্টি ফেয়ারিটেইল’), ব্যঙ্গাত্মক ও সেন্টিমেন্টাল, মনস্তত্ত্বের গহিন গোপন সুড়ঙ্গে আলো না-ফেলা, সারা বিশ্বে চলতে থাকা সিনেমার ভাষা নিয়ে সমকালীন নানা দুঃসাহসী পরীক্ষা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উদাসীন। তার সঙ্গে যোগ হওয়া পাঁচটা অস্কার, দুটো বাফটা, পাঁচখানা গোল্ডেন গ্লোব, ভেনিসে গোল্ডেন লায়ন-সহ অজস্র পুরস্কার এবং বিশ্বব্যাপী তুমুল ব্যবসার কারণে এর সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকতে সুবিধা হয়।

পরে অবশ্য পুরনো মদের মতো এর কদর বেড়েছে। ‘সাইট অ্যান্ড সাউন্ড’ একে পৃথিবীতে তৈরি হওয়া শ্রেষ্ঠ ছবির তালিকায় ১৪ নম্বরে রেখেছে (‘লা দলচে ভিতা’-র সঙ্গে)। বিবিসি-র ‘হান্ড্রেড গ্রেটেস্ট আমেরিকান ফিল্মস অফ অল টাইমস’-এর তালিকায় এর র্যাঙ্ক ২৪। এবং উল্লেখযোগ্যভাবে, রাইটার্স গিল্ড অফ আমেরিকা, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যের তালিকায় এই ছবিটাকে ১৪ নম্বর স্থানে রেখেছেন।

‘I have ten commandments. The first nine are, thou shalt not bore. The tenth is, thou shalt have right of final cut.’

আরও পড়ুন: শিশুকন্যার নিগ্রহ ও আমাদের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে ‘দ্য টেল’! লিখছেন চন্দ্রিল ভট্টাচাৰ্য…

বিলি ওয়াইল্ডারের ছবি বানানোর প্রাথমিক শর্ত মনোরঞ্জন ও জনপ্রিয়তা। কিন্তু শেষ কম্যান্ডমেন্টটি সবার চোখ এড়িয়ে যায়।

“If you’re going to tell people the truth, be funny or they’ll kill you.”

তিনি হলিউডের স্টুডিও সিস্টেম থেকে উঠে আসা, তার ওপর আস্থা রাখা লোক। আবার সেই স্টুডিও সিস্টেমের শব ব্যবচ্ছেদও তিনি করেছেন সানসেট বুলেভার্ডে। এই দোটানা পপুলার ফর্মে কাজ করা একজন কথকের নিয়তি। ‘দ্য অ্যাপার্টমেন্ট’ ছবিটিও এর ব্যতিক্রম নয়। কর্পোরেট বৃহৎ পুঁজির আমেরিকা, তার নৈতিকতা এবং মানুষের মনের অন্দরমহলে তার কর্তৃত্বের কথা বলতে গিয়েও এক পুরনো আটপৌরে জগতের মরালিটির টান তিনি ছাড়েন না। এতে তাৎক্ষণিকভাবে গ্রেট আর্টের যা যা প্রাথমিক শর্ত, অর্থাৎ প্রত্যাখ্যান ও পুনর্নির্মাণ, তার ব্যত্যয় হয়তো হয়, ফলে ওয়াইল্ডারের নম্বর কমে। ছবিটি এত তরতরিয়ে চলে, সেই গতি অনেক সময় তরলতার সূচক বলে মনে হয়। হল থেকে বেরিয়ে একটা ভাললাগা থাকে, কিন্তু সেই ভাললাগাটার অনুপুঙ্খ পর্যালোচনা করতে মন চায় না। যেটা মনে থাকে, সেটা ছবির বহিরঙ্গ।

ইনশিওরেন্স অফিসের ৩১,২৫৯ জন কর্মীর মধ্যে কাজ করা এক নিঃসঙ্গ জুনিয়র ক্লার্ক সি.সি. ব্যাক্সটার ( বাড)। তার এক-বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টটি চাপে পড়ে তার বসেদের অবৈধ প্রেমের জন্য ব্যবহার করতে দিতে বাধ্য হয়। সঙ্গে সঙ্গে তার কাজের জায়গায় তার কিছু সুবিধা হতে শুরু করে। ফলে সেই চক্র থেকে সে আর বেরতে পারে না। তারপর একদিন জানতে পারে, তার অফিসের লিফট অপারেটর ফ্র্যান কুবেলিক (শার্লি ম্যাকলেইন), যাকে সে মিস কুবেলিক বলে ডাকে গোটা ছবি জুড়ে, যার প্রতি তার এক গোপন অনুরাগ সে বহুদিন ধরে লালন করে চলেছে, সেই মিস কুবেলিক তারই বসের সঙ্গে প্রতি সপ্তাহে তারই অ্যাপার্টমেন্টে এসে শোয়।

এইটুকুই মনে থাকে। মনে করে দেখবেন, এই ছবিটির যে ভারতীয় সংস্করণটি আমরা দেখেছি (অনুরাগ বসুর ‘লাইফ ইন আ মেট্রো’-র অনেকগুলির মধ্যে একটি ছোট গল্প) তাতে শুধু এই অংশটিরই ভারতীয় একটি অনুবাদ করা হয়েছে। জনপ্রিয়তার একটা বড় খেসারত হল এই, প্লটের বাইরে অনেক কিছুই মানুষ ভুলে যায়।

“The origin of THE APARTMENT was my seeing the very fine picture by David Lean, BRIEF ENCOUNTER [1945]. It was the story of a man who is having an affair with a married woman and comes by train to London. They go to the apartment of a friend of his. I saw it and I said, ‘What about the guy who has to crawl into that warm bed…?’ That’s an interesting character.”

এইটা হচ্ছে ছবিটার শুরুর বিন্দু। ‘What about the guy who has to crawl into that warm bed…?’ এইটা ধরলেই বোঝা যায়, ছবির প্লট ওয়াইল্ডারের মূল উদ্দেশ্য নয়। আবার প্লটের সম্পূর্ণ বাইরে কিছু করাও তার পক্ষে অসম্ভব। এটা হলিউড। তার এক হাত বাঁধা।

ওয়াইল্ডারের উদ্দেশ্য কী, সেটা বোধহয় এখন পেছনে তাকালে আরও পরিষ্কার হয়। পাঁচের দশকের শেষ, মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আমেরিকার প্রাচুর্যের একেবারে শিখর বিন্দু। শাঁ শাঁ করে জিডিপি বেড়েছে, কনজিউমারিজম বেড়েছে, মধ্যবিত্তের জীবনের মান রকেট গতিতে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, দেশে তৈরি জিনিসপত্র সারা বিশ্ব জয় করেছে। আমেরিকার কোম্পানি এখন আর শুধু আমেরিকার নয়। তারা সারা বিশ্ব শাসন করে। তার হাত ধরে বৃহৎ নগরায়ন হয়েছে দেশ জুড়ে। তৈরি হয়েছে ফ্রি ওয়ে। তা বেয়ে বেয়ে ছোট ছোট শহরের ছোট ছোট মানুষেরা শহরে এসে অদ্ভুত প্রাচুর্যের মুখ দেখেছে। আর বড়লোকদের জন্য তৈরি হয়েছে সাবার্ব। তলায় হাজারও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে হয়তো, কিন্তু তা এখনও সামনে আসেনি। মানে মেনস্ট্রিম মিডিয়ার নজরে পড়েনি। (অবশ্য কিছু বছরের মধ্যেই, গোটা ছয়ের দশক জুড়ে, এই সমস্ত অসন্তোষ তীব্রভাবে ফেটে বেরবে, গোটা আমেরিকা জুড়ে)। পাঠক কিছু কিছু মিল পেতে পারেন, সেই নিয়ে এখানে আলোচনার সুযোগ নেই।

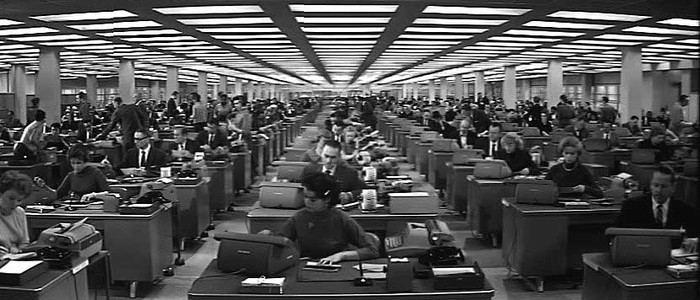

সাদা আমেরিকার জন্য এর থেকে সুখের সময় খুব বেশি নেই। এই সেই ‘গ্রেট’, যার ‘এগেইন’-এর টানে সাদা আমেরিকা ডোনাল্ড ট্রাম্পের পায়ে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। সেই ‘ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন গ্রেট অ্যামেরিকা’-র এক নগণ্য ইনশিওরেন্স কেরানির ভাষ্য দিয়ে ছবিটা শুরু হয়। নিউ ইয়র্কের স্কাইলাইনের একটি এরিয়াল নিউজ রিল ফুটেজ, জানা যায়, সেখানে ৮০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বসবাস করে। তাদের মধ্যে ৩১,২৫৯ জন প্রতিদিন কনসলিডেটেট লাইফ (বিলি ওয়াইল্ডার রসিকতার কোনও সুযোগ ছাড়েন না) নামে এক ইনশিওরেন্স কোম্পানির বহুতল বিল্ডিংয়ের ভেতরে সেঁধিয়ে যায়। তার উনিশ তলায় বসে সি.সি ব্যাক্সটার (বাড)-রূপী জ্যাক লেমন। অর্ডিনারি পলিসিটি ডিপার্টমেন্ট, প্রিমিয়াম একাউন্টিং ডিভিশন, সেকশন ডাব্লিউ, ডেস্ক ৮৬১।

টাইটেল সিকুয়েন্স ধরে মাত্র দু-মিনিট যেতে না যেতেই ছবির নায়ক যে ৮০ লক্ষ লোকের মধ্যে একটি সংখ্যা মাত্র, এইটুকু আমরা বুঝে যাই। বাডকে যখন প্রথম দেখি, প্যানাভিশন ক্যামেরার নতুন ডিসটর্শন-ফ্রি ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্সে শুট করা একটা অনন্ত-অবধি বিস্তৃত অফিস ফ্লোরের মিড গ্রাউন্ডে তাকে দেখা যায়। বড় পর্দায়, অনুমান করতে পারি, এই রকম একটি বিশাল অফিস ফ্লোর এবং তাতে একত্রে বহু শত কর্মী একসঙ্গে বসে থাকার যে অভিঘাত তৈরি হয়, তা কেমন লাগতে পারে। এইটা তৈরি করতে ওয়াইল্ডার, তার ক্যামেরাম্যান জোসেফ লেশ্যাল ও আর্ট ডিরেক্টর আলেকজান্দ্রে ট্রনার একটা বিশেষ ফোর্সড পারস্পেক্টিভ টেকনিক তৈরি করেন। ফোরগ্রাউন্ডে স্বাভাবিক সাইজের ডেস্ক রেখে তারপর ক্রমশ ডেস্কের সাইজ ছোট করে , তাতে বামন এবং একেবারে শেষের দিকে একেবারে ছোট্ট চেয়ার ও টেবিলে বাচ্চাদের বসানো হয়। ফলে কম জায়গা একটা বিশালাকার স্পেসের ভ্রম তৈরি হয়। ছবির অর্ধেক এই Consolidated Life-এর অফিসে শুট হবে। সেই পরিসরে কোথাও ছায়া পড়ে না। একটা ইউনিফর্ম হাই-কি ঔজ্জ্বল্য চারিদিক ঘিরে রাখে। অপর প্রান্তে একটু পরে যখন বাড তার অ্যাপার্টমেন্টে ফিরবে, সেই বাড়ির লাইট noir ছবি অনুপ্রাণিত। তাতে উজ্জ্বল অংশ কম, বেশিরভাগই কালো ও ধূসরের নানা স্তর।

বাড তার ডেস্কে রাখা ফ্রিডেন ক্যালকুলেটরের ছন্দোময় ক্লিকে মাথা নেড়ে যায়। পরে জানতে পারব, সে cha-cha-cha নাচের তালিমপ্রাপ্ত, কিন্তু তার জীবনে নাচার সঙ্গী নেই। বোঝা যায়, তার অফিসের যা কাজ, তাতে ছন্দের হেরফের কম। ঘড়িতে পাঁচটা কুড়ি বাজলে এক নিমেষে অফিস খালি হয়ে যায়। তখন ওই বিশাল স্পেসের মধ্যে বাড একা বসে থাকে। এবং আমরা ছবির প্রথম প্লট পয়েন্টে ঢুকি। তার বাসাটি ভাল, কিন্তু চাইলেই সেখানে সে ফিরতে পারে না।

তার অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরে এক মধ্যবয়স-উত্তীর্ণ স্যুটপ্যান্ট পরা লোক বেরিয়ে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব। সঙ্গের অল্পবয়স্ক মহিলাটি বিরক্তির সঙ্গে জানতে পারেন, ছেলেটিকে কথা দেওয়া হয়েছে আটটার মধ্যে ঘরটি ছেড়ে দিতে হবে। মহিলা জানেন না, ছেলেটি কে। তাকে জানানো হয়— Some schnook in the office!

বিলি ওয়াইল্ডার ইহুদি। হলোকস্টের সময় অস্ট্রিয়া থেকে আমেরিকা পালিয়ে আসেন। ছবিতে আমেরিকার কর্পোরেট দুনিয়ার ভাষার (sales-wise, projection-wise, percentage-wise) উল্টোদিকে যে জীবনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত আছে, তার গ্রাফ তৈরি হয় বিলির নিজের ভাষা Yiddish-এ। ‘Schnook’ তেমনই একটি শব্দ। যার বাংলা মানে বোকা-হাঁদা। গোটা ছবিতে বহু সমান্তরাল যাত্রা কাজ করে। তার মধ্যে একটি ভাষার। বাডের schnook হয়ে nebbish (ক্ষুদ্র) থেকে mensch (একজন দায়িত্বশীল আত্মসম্মানওয়ালা মানুষ) হয়ে ওঠার গল্প।

নিজের বাড়ির সামনে লুকিয়ে থেকে ব্যাক্সটার লক্ষ করে, তার অফিসের সিনিয়র এই মেয়েটিকে ট্যাক্সি ভাড়া দিতেও ইতস্তত করছে। মেয়েটি নাছোড়বান্দা। সেও ভাড়াটা হাতিয়ে নেবেই। লোকটি বিরক্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, সব মেয়েরা Bronx-এ থাকে কেন, কে জানে! মেয়েটি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে, তুমি কি এখানে অন্য মেয়েদেরও আনো নাকি? লোকটি বলে, অবশ্যই না! I am a happily married man!

বিলি ওয়াইল্ডারের ছবিতে কিছুই ফেলা যায় না। এই ছোট্ট সংলাপটি গোটা ছবিতে সমস্ত মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি ছোট্ট প্রিলিউড হয়ে দর্শককে তৈরি করে রাখে। যে প্রেক্ষিতে এই কাহিনিটি দেখতে হবে, তার একটা পরিষ্কার আন্দাজ আমাদের মনে গেঁথে যায়। বিলি যে টেকনিকটিকে বারবার ব্যবহার করেন, তার হলিউডি ধ্রুপদী নাম, setup and payoff. অর্থাৎ আমি অজান্তে ছোট্ট একটা অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য হিসেবে শুরুতে যেটা রেখে যাব, সেটাকে নানাভাবে বিভিন্ন সময় ছবিতে ঘুরপথে দর্শকদের অবচেতন ব্যবহার করে ফিরিয়ে আনব। কাহিনি বলার ক্ষেত্রে এর অন্যতম সুবিধা হল কোনও ঘটনা বিশ্বাসযোগ্যতার বাইরে থাকে না, কারণ দর্শকদের মনের কোনও একটা ফাইলিং ক্যাবিনেটে এই ঘটনার বীজটি বপন করা আছে। আর দর্শকও এই যোগসূত্রটা সময়মতো নিজে আবিষ্কার করে। তার মনে হয় না, এটা তার ওপরে জোর করে কেউ চাপিয়ে দিয়েছে। সমস্ত ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য অজান্তে দর্শককে প্রস্তুত করে রাখার কাজটি ক্লাসিক্যাল হলিউড স্ক্রিপ্টের একটি অন্যতম গুণ।

বিলি ওয়াইল্ডার একজন মাস্টার গল্প-বলিয়ে। এই গোটা ছবি জুড়ে প্রায় ব্যাকরণ বইয়ের উদাহরণের মতো গল্প বলার প্রাথমিক টেকনিকগুলির প্রদর্শনী তৈরি করে গেছেন তিনি। চাইলে খুব সহজেই একজন শিক্ষানবিশ তাঁর কাছ থকে এগুলি ধার করতে পারেন। জায়গার অভাবে সেগুলো একটু ছোট করে দেখে নেওয়া যাক। যদিও ছবিটা দেখা থাকলে তবেই এই অংশগুলোর কোনও মূল্য পাঠকের কাছে থাকবে। তাই আগেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। তবে ছবিটি সহজলভ্য। তার একটি রিমাস্টার্ড ভার্সান নেটে পাওয়া কঠিন নয়।

১

Setup and Payoff

এর কথা একটু আগেই বললাম। তার আরও তিনটে দুর্দান্ত উদাহরণ এখানে উল্লেখ করছি। তার বসের ফেলে রাখা মদের বোতলগুলো বাইরে রাখতে গিয়ে সিঁড়িতে তার প্রতিবেশী ডক্টর ড্রেইফুসের সঙ্গে ব্যাক্সটারের সাক্ষাৎ হয়। ডাক্তার কথা প্রসঙ্গে জানান, তার ফিরতে অনেক রাত হল কারণ কোনও একটা রেস্তোরাঁয় কোনও এক গর্দভ টুথপিক সমেত স্যান্ডুইচটা গিলে ফেলেছিল। প্রায় অপ্রাসঙ্গিক তথ্য। কিন্তু ছবির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে স্লিপিং পিলস খেয়ে নেওয়া ফ্র্যানকে যখন এই ডাক্তারই বাঁচান, তখন আমাদের সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য লাগে না।

আবার এর কিছু পরেই রাতে ১১টার কিছু পর শুয়ে পড়ার ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাক্সটারের ফোন বেজে ওঠে। সে উঠে গিয়ে ফোনটা ধরে আবিষ্কার করে, উল্টোদিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মিস্টার ডোবিটৎশ তাকে একটা বার থেকে ফোন করে কিছুক্ষণের জন্য তার অ্যাপার্টমেন্টে ব্যবহার করার অনুমতি চাইছে। ব্যাক্সটার স্বাভাবিকভাবেই নানারকম অজুহাত খাড়া করে। কিছু না পেরে, সে রাগের মাথায় বলে যে, সে কিছুক্ষণ আগেই একটা ঘুমের ওষুধ খেয়েছে। ছোট্ট তথ্য। কথার তোড়ে নজরও পড়ে না। পরে ছবির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ব্যাকস্টারের অ্যাপার্টমেন্টে ফ্র্যান কুবেলিক যখন ওই ঘুমের ওষুধের শিশিটি আবিষ্কার করে সুইসাইড করার কথা ভাবে, তখন আমাদের সেটা চাপানো, গায়ের জোয়ারি লাগে না, কারণ আমাদের মনের কোথাও একটা ওই স্লিপিং পিলের তথ্যটি গুঁজে রাখা আছে।

খাবার গরম করে টিভি দেখতে বসে সোফায় কিছু একটা খোঁচা খেয়ে ব্যাকস্টার হাত দিয়ে একটা চুলের ক্লিপ আবিষ্কার করে। তার প্রতিক্রিয়া দেখে বোঝা যায় যে, নানা মেয়েদের এইরকম নানান ফেলে যাওয়া জিনিস সে ফ্ল্যাটে এসে খুঁজে পায়। পরবর্তীতে যে ভাঙা আয়নাটি সে আবিষ্কার করে এবং যা গল্পের মোড় সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেয়, তারও প্রস্তুতি করে রাখা থাকে এই ছোট্ট ডিটেলে।

বিলি ওয়াইল্ডার একজন মাস্টার গল্প-বলিয়ে। এই গোটা ছবি জুড়ে প্রায় ব্যাকরণ বইয়ের উদাহরণের মতো গল্প বলার প্রাথমিক টেকনিকগুলির প্রদর্শনী তৈরি করে গেছেন তিনি। চাইলে খুব সহজেই একজন শিক্ষানবিশ তাঁর কাছ থকে এগুলি ধার করতে পারেন।

২

চরিত্র তৈরি, প্রগ্রেশন ও চরিত্র সম্বন্ধে দর্শকদের ধারণা

ছবিতে একটি মানুষ ও তার পরিবেশ সম্বন্ধে তথ্য যদি মুখে না বলে দর্শকরা নিজে ছোট ছোট টুকরো জুড়ে আবিষ্কার করতে করতে যান তার অভিঘাত অনেক গভীর হয়। ব্যাক্সটার অফিসে একধরনের এনার্জি ও উৎসাহ নিয়ে ছুটে বেড়ায়। রাতে বাড়ি ফেরার সময় তার চলাফেরার ভঙ্গি সম্পূর্ণ পাল্টে যায়। অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে ঘরদোর পরিষ্কার করতে করতে তার বস ও প্রেমিকার ফেলে যাওয়া খাবারের টুকরো, পড়ে থাকা মদের শেষটুকু মুখে দিতে তার অসুবিধা হয় না। সে রেডি টু ইট ডিনারের প্যাকেট গ্যাসের ওভেনে গরম করে খায়। টিভিতে সিনেমা দেখতে গিয়ে সে রোমান্টিক কমেডি খোঁজে, বিজ্ঞাপনের ঠেলায় দেখে উঠতে পারে না। প্রত্যেকটা চ্যানেলে ওয়েস্টার্ন চলছে দেখে তার মাথা গরম হয়ে যায়।

এই ব্যক্সটারই একমাত্র লোক যে লিফটে ওঠার সময় মিস কুবেলিককে দেখে টুপি খোলে। মিস কুবেলিক সম্বন্ধে কুরুচিকর কথার মৃদু হলেও প্রতিবাদ করে তার বসের মুখের ওপর। আবার প্রোমোশনের লোভ দেখালেই তার সমস্ত প্রতিরোধ উড়ে যায়। সে একা, দুর্বল, উদ্দেশ্যহীন, কিন্তু বুকের ভেতরে একটা নিঃসঙ্গ ভালবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই কথাগুলো কোথাও না বলা হলেও, ছবির প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই দর্শকের মনে স্পষ্টভাবে গেঁথে দিতে পারেন ওয়াইল্ডার। আবার এই ব্যাক্সটারের চরিত্রের ওপরেই যখন তার প্রতিবেশীরা ভুল সন্দেহ করে, এবং সে জেনেও প্রতিবাদ করতে পারে না, তখন অজান্তেই দর্শকরা তার সঙ্গে মানসিকভাবে জড়িয়ে যান। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই যেটা মূল শর্ত, সেটা হল সংক্ষিপ্ততা। সেটা অ্যাকশনের হতে পারে, আবার সংলাপেরও। ফ্র্যান কুবেলিক, যখন একবার বলে, “When you’re in love with a married man, you shouldn’t wear mascara.” তখন এই একটি সংলাপ হাজারটি বাজে দৃশ্যের উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে তার আসল কাজটি সেরে ফেলে।

এইরকম আরেকটি সংলাপের উদাহরণ এখানে দিলাম। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

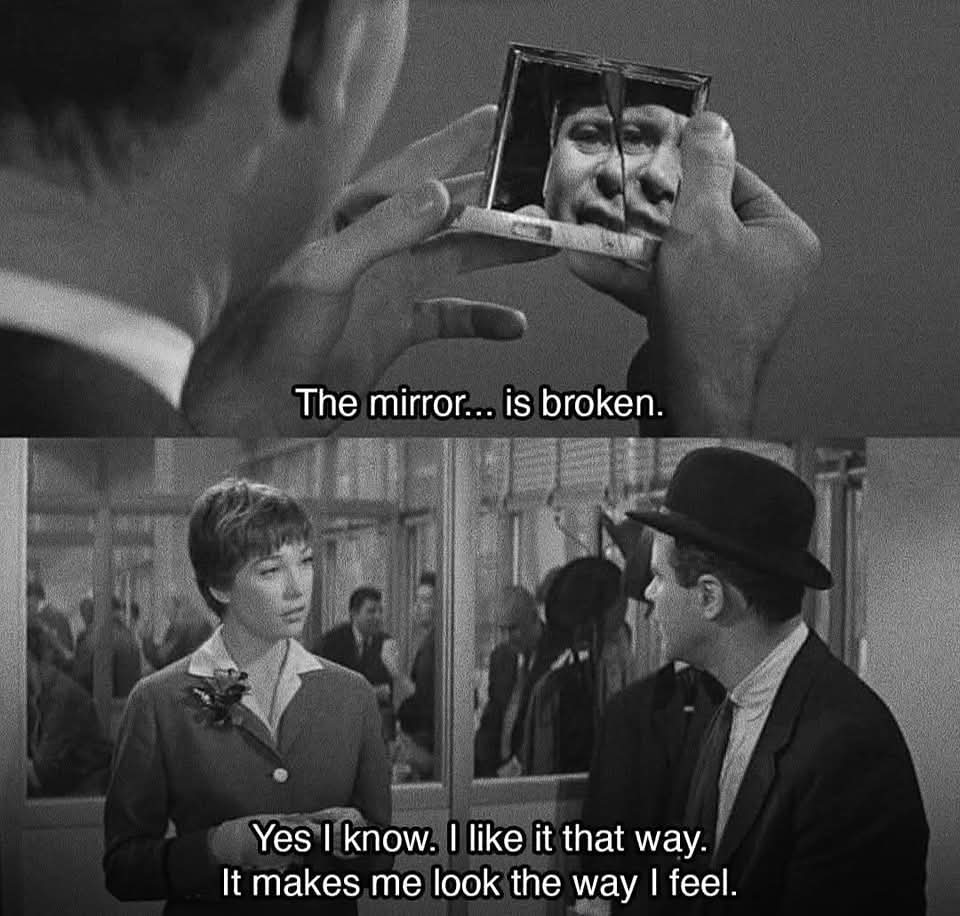

C.C. Baxter: The mirror… it’s broken.

Fran Kubelik: Yes, I know. I like it that way. Makes me look the way I feel.

অফিসের মিস্টার কার্কেবি যে ভাষা ব্যবহার করেন, (sale wise, effeciency wise, percentage wise) সেই ভাষা যে মুহূর্তে আমরা ব্যাক্সটারের মুখে শুনতে পাই, আমরা বুঝতে পারি, কর্পোরেটের মায়া-অঞ্জন তারও চোখে লেগেছে। অর্থাৎ, ছোট সংলাপ যেমন চরিত্রের লক্ষণ হয়ে ওঠে, তেমন চরিত্রের পরিবর্তনেরও সূচক হিসেবে কাজ করে ।

ব্যাক্সটার ফ্র্যানকে পছন্দ করে। কিন্তু বলতে সাহস পায় না। সে যখন প্রোমোশনের উত্তেজনায় উদগ্রীব হয়ে শেলড্রেকের চেম্বারে যাচ্ছে, ফ্র্যান শুভেচ্ছা হিসেবে তার ইউনিফর্মে একটা ফুল গুঁজে দেয়। দেয় বলেই শেলড্রেকের চেম্বার থেকে বেরিয়ে, শো-এর টিকিট হাতে ব্যাকস্টার তার জন্য অফিস শেষে অপেক্ষা করার সাহস পায়। লক্ষ করলেই বুঝব, এই দৃশ্য একাধারে যেমন গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায়, একই সঙ্গে তার ভেতর দিয়ে চরিত্রও পরের ধাপে যায়। ঘটনা ও চরিত্র আলাদা আলাদা এগয় না। হাত ধরে চলে। ফলে সেই অগ্রগতি লুকিয়ে রাখা যায়। এবং ওয়াইল্ডারের ভাষায়, দর্শক বোর হয় না।

চাইনিজ রেস্তোরাঁয় ফ্র্যান ও শেলড্রেকের কথোপকথন। ঢোকার আগের মুহূর্তে পিয়ানোর বাদকের পাশে দাঁড়িয়ে ফ্র্যান হাসিমুখে বাজনা শোনে। হাসি দেখেই বোঝা যায়, পিয়ানো-বাদক তার পূর্বপরিচিত। এইখানে সে নতুন নয়। দর্শকের পূর্বনির্ধারিত সন্দেহ ক্রমশ সত্যি প্রমাণিত হতে থাকে। তারপর টেবিলে বসে তাদের কথোপকথন শুরু হয়। সেখানে তাদের সংলাপ ও চরিত্র-র লুকনো ইচ্ছা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। শেলড্রেক সম্পর্ক ফিরে পেতে উদগ্রীব। সে কাতর স্বরে অনুনয় করে। উল্টোদিকে ফ্র্যান নিস্পৃহ। কিন্তু তাঁদের সংলাপ এই ছন্দে চলে।

Sheldrake: I see you went ahead and cut your hair!

Fran: That’s right.

Sheldrake: You know I liked it better long.

Fran: I know. You want a lock to carry in your wallet?

Sheldrake: How long has it been Fran? A month?

Fran: 6 weeks, but who’s counting!

এই কয়েক লাইনে এই সম্পর্কের ডায়নামিকে কে ক্ষমতায় আর কে তার অসহায়তা লুকোচ্ছে, বুঝতে সমস্যা হয় না। চরিত্র বোঝা যায়। তার থেকেও বোঝা যায় (সেট আপ ও পে-অফের রুলে) এর পরিণতি কী হতে চলেছে।

৩

দর্শককে চরিত্রদের থেকে এগিয়ে রাখা

এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন হিচকক, তার সাসপেন্স ও সারপ্রাইজের বিশ্লেষণে। যদিও এর ব্যবহার শুধুমাত্র থ্রিলারের ক্ষেত্রে সীমিত নয়। ছবি থেকে কয়েকটা উদাহরণ দেখা যাক।

শেলড্রেকের অফিসে প্রোমোশনের আশায় যাওয়া ব্যাক্সটারের অনেক আগেই দর্শক বুঝে যায়, কী হতে চলেছে। দৃশ্যের শেষে ব্যাক্সটার যদিও ভাবে যে, সে জিতে গেছে এবং তার প্রোমোশন নিশ্চিত, দর্শক আন্দাজ করতে পারে, এর ফল ভাল হতে যাচ্ছে না। তার পরের দৃশ্যেই যখন ব্যাক্সটার ফ্র্যানকে ‘মিউজিক ম্যান’ দেখার আমন্ত্রণ জানাতে গিয়ে জানতে পারে, ফ্র্যান তার প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে আজ দেখা করতে যাবে, দর্শক যোগাযোগটা আগেই তৈরি করে ফেলে। সেই সন্দেহ সত্যি হলে দর্শকের মন বলে, ‘ঠিক জানতাম’। এই ‘জানতাম’ মুহূর্ত গল্পের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে দর্শক গল্প বলিয়ের সঙ্গে ফ্রন্ট প্যাসেঞ্জারের সিটে বসে পড়ে। সে এখন সহযাত্রী, কো-পাইলট। অর্থাৎ, গল্প বলিয়ে তাকে পাকড়াও করে ফেলেছেন।

উল্টোদিকে এই একই ইনফর্মেশনের কারণে থিয়েটারের লবিতে দাঁড়ানো ব্যাক্সটারের অধীর অপেক্ষা দর্শকের কাছে অদ্ভুত এক ট্র্যাজি-কমিক রস সৃষ্টি করে। দর্শক এখন থেকে ছবির প্রধান চরিত্রকে অনেক বেশি মায়া নিয়ে দেখবে। চরিত্রের থেকে দর্শক এগিয়ে থাকলে, একটা ওপর থেকে দেখার অনুভূতি তৈরি হয়। ফলে একাত্মবোধ যেমন তৈরি হয়, তেমনি তার পরিণতির প্রতিও দর্শকের কমিটমেন্ট তৈরি হয়। এবং এখন যেহেতু দর্শক কো-প্যাসেঞ্জার, তাই এই গল্পের দায় এখন তারও। আমরা যেটাকে ‘টেম্পোরারি সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ’ বলে এসেছি, তার রান্নাঘরটি এইরকম দেখতে।

অল্প কিছু পরে ছবির দুটো মর্মান্তিক দৃশ্য পরপর ঘটে যায়। ফ্র্যান কুবেলিক জানতে পারে, শেলড্রেকের অতীত। ব্যাক্সটার সামনে থেকেও বুঝতে পারে না। বোঝে দর্শক। আর কয়েক মুহূর্ত পরে ব্যাক্সটার আবিষ্কার করে ভাঙা আয়নাটা কার। তখন ব্যাক্সটারের মনে পড়ে, কিছুদিন আগে এই আয়নাটা শেলড্রেককে ফেরত দিতে গিয়ে এই আয়নার মালকিন সম্বন্ধে শেলড্রেকের ধারণা। কিন্তু ফ্র্যান সামনে দাঁড়িয়েও ধরতে পারে না তার সম্বন্ধে ব্যাক্সটার কী ভাবছে। ধরে দর্শক।

৪

পরিপ্রেক্ষিত

ছবিটা না দেখে শুধুমাত্র এই লেখাটা পড়ে মনে হতে পারে, এটা বোধহয় ভয়ানক করুণরসের একটি ছবি। বাস্তবে ওয়াইল্ডার যেটা করেন, কখনও একজায়গায় আবেগকে স্থির রাখেন না। নিরন্তর ঢেঁকির মতো তার ওপর-নিচ করতে থাকেন। একটু কাছে এগিয়ে এলেই ট্র্যাজিক লাগে বিষয়টি, মুহূর্তে দূরে গেলেই কমিক। এইটা ধ্রুপদী ওয়াইল্ডার। প্রায় লেন্স চেঞ্জ করার মতো ছবির সুর পাল্টাতে পাল্টাতে যান। কিন্তু এর শিক্ষা তিনি পেয়েছেন চ্যাপলিন থেকে। ‘Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.’

ওয়াইল্ডারের গুণ হচ্ছে, যে কোনও জিনিসের প্রত্যাশিত যে চেহারা, তার ঠিক উল্টো ফর্মে তাকে পেশ করা। ব্যাক্সটার তার চূড়ান্ত হতাশার মুখে, ক্রিসমাসের রাতে একটা বারে আর একজন একাকী মহিলাকে খুঁজে পায়। দু-জনেই মদ্যপ। এটি একটি টিপিক্যাল পিক-আপ সিন। যে কোনও চিত্রনাট্যকার এই সিনটা কীভাবে লিখবেন, তার একটা আন্দাজ আমাদের মনে আগেই তৈরি হয়ে যায়। ওয়াইল্ডার লেখেন এইভাবে। (অবশ্য ছবিতে এইটা অভিনয় করার সময় অভিনেত্রী যে সুরে এবং ভঙ্গিতে কথা বলেন, তাতে এই সংলাপগুলো আরেকটা মাত্রা তৈরি করে)

Girl: You like Castro? I mean, how do you feel about Castro?

Baxter: What is Castro?

Girl: You know. That big shot down in Cuba! With the crazy beard!

Baxter: What about him?

Girl: ’Cause as far as I am concerned, he is a no-good fink! Two weeks ago, I wrote him a letter. Never even answered me!

Baxter: That so!

Girl: All I wanted him to do was let Mickey out for Christmas!

Baxter: Who’s Mickey!

Girl: My husband! He is in Havana! In jail!

Baxter: Mixed up in that revolution?

Girl: Mickey would do nothing like that! He’s a jockey. They caught him doping a horse!

৫

গল্পের চালচিত্র

বলছেন কর্পোরেট আমেরিকায় একটি ট্র্যাজি-কমিক প্রেমের গল্প। কিন্তু সেই গল্পে প্রায় সব কিছুর অবারিত দ্বার। পিক-আপ সিনে যেমন কাস্ত্রো ঢুকে পড়েন, তেমনই অস্পষ্টভাবে আসা-যাওয়া করে কালো মানুষরা। এমনভাবে করে যে, ঠিক ১৯৬০-এ কর্পোরেট আমেরিকায় তাদের অবস্থাটা বুঝতে এক মুহূর্তর বেশি লাগে না। সাদা আমেরিকার বাইরে আবছায়ায় নানা অভিবাসীদের আমেরিকা ঢুকে যায়। প্রতিবেশী ইহুদি ডাক্তার, ফ্র্যানের ট্যাক্সিচালক জামাইবাবু, চিনা রেস্তোরাঁর পিয়ানিস্ট। কোনওটাই আঙুল দিয়ে দেখানো নেই, মন্তব্য করা নেই। কিন্তু গল্পের নেপথ্যে, যে মরাল ল্যান্ডস্কেপে গল্পটা রাখেন বিলি ওয়াইল্ডার, যেখানে মানুষের মনোজগৎ ও তার আচরণের নীতিমালা সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে (Live now! Pay Later! Diner’s Club!), সেই ধূসর নিসর্গে এরা আবছা বসে থাকে, ঠিক যেভাবে সাদা আমেরিকা এদের দিকে তাকায়।

ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডের মতো ছবির ফোরগ্রাউন্ডেও নানান ঘটনা ঘটান ওয়াইল্ডার। ছবিতে ব্যবহৃত নানা প্রপ গল্পের অগ্রগতির সঙ্গে তাদের বস্তুসত্তা ছাড়িয়ে যায়। অবশ্য এটা কোনওটাই রূপক অর্থে পেশ করা হয় না। কিন্তু দর্শক তার মতো করে একধরনের যোগসূত্র তৈরি করতে করতে যান। প্রথম উদাহরণ অবশ্যই চাবি। এই অ্যাপার্টমেন্টের চাবি দিয়ে যত গণ্ডগোলের সূত্রপাত। আবার একজিকিউটিভ ওয়াশরুমের চাবি পাওয়ার জন্যই ব্যাক্সটার তার পরিচয় হারায়। আবার এই চাবি প্রত্যাখ্যান করেই সে mensch হয়। দ্বিতীয়, আয়না। সেই ভাঙা আয়না ফ্র্যানের। কিন্তু অজান্তে তাতে নিজের মুখ দেখে ফেলে ব্যাক্সটার। সেই দেখে ফেলা তার চোখে নিজেকে এবং তার প্রেয়সীকে একত্রে পাল্টে দেয়। তৃতীয়, র্যাকেট। র্যাকেট দিয়ে অপেরা গাইতে গাইতে মহা কায়দায় ফ্র্যানকে ইমপ্রেস করার জন্য স্প্যাগেটি ছেঁকে দেখায় ব্যাক্সটার। বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় দেখে সেই র্যাকেটে এখনও একটা স্প্যাগেটির সুতো লেগে আছে। চতুর্থ, তাস। তাস খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল ফ্র্যান। সেই অসমাপ্ত খেলাই ছবির শেষে তাঁদের সম্পর্কের সূচক হিসেবে ফিরে আসে।

এরকম শত শত ডিটেলের মোজেইকে পট ভরিয়ে তোলেন বিলি ওয়াইল্ডার। এই ছোট পরিসরে তার সবটা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ কম। যেমন এখানে সুযোগ হল না জ্যাক লেমন ও শার্লি ম্যাকলেইনকে নিয়ে লেখার। তাঁদের জন্য একটা আলাদা লেখা বরাদ্দ থাক। শুধু একটা কথা বলে শেষ করা যাক। একটি প্রেমের গল্পের শেষে যখন নায়ক-নায়িকা একত্র হয়, সেটাকেও ঠিক মিলন হিসেবে দেখান না ওয়াইল্ডার। ছবির শেষে তারা চুমু খায় না। তাস খেলে। আর ব্যাক্সটারের প্রেমের প্রলাপ থামিয়ে ফ্র্যান বলে, Shut up and deal!

যা প্রত্যাশিত, বিলি ওয়াইল্ডার তার বিপরীতে হাঁটবেন। সবসময়।

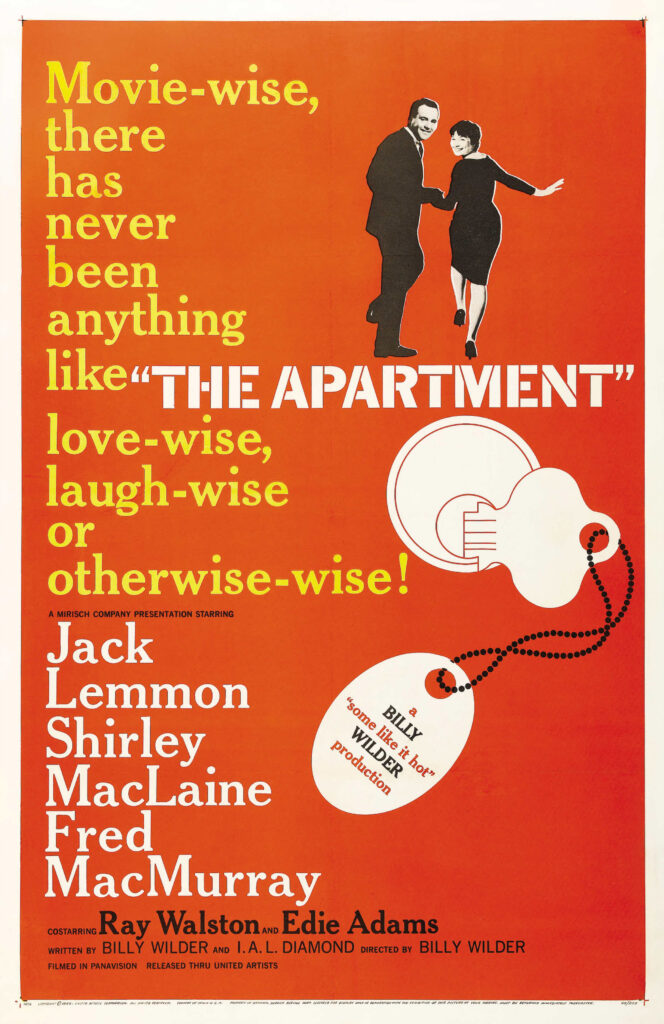

‘দ্য অ্যাপার্টমেন্ট’ (বিলি ওয়াইল্ডার, ১৯৬০)

জ্যাক লেমন, শার্লি ম্যাকলেইন, ফ্রেড ম্যাকমারে

পরিচালক: বিলি ওয়াইল্ডার

প্রযোজক: বিলি ওয়াইল্ডার

চিত্রনাট্য: বিলি ওয়াইল্ডার, আই.এ.এল ডায়মন্ড

সিনেম্যাটোগ্রাফার: জোসেফ ল্যাশেল

আর্ট ডিরেক্টর: আলেকজান্ডার ট্রনার

সম্পাদক: ড্যানিয়েল মানডেল

সংগীত: অ্যাডলফ ডয়েচ

চলচ্চিত্রের সময়: ১২৫ মিনিট