স্মৃতির শোভাযাত্রা

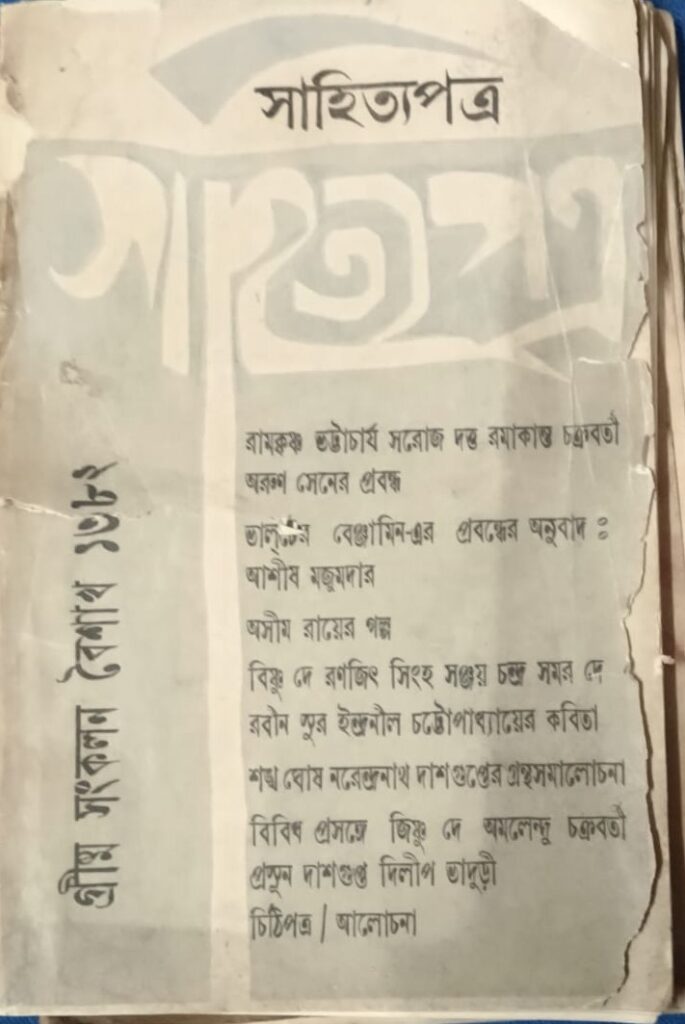

সেই দিনটা একেবারে পরিষ্কার মনে করতে পারি। বাবা এবং বাবার বন্ধুদের মধ্যে সাজো-সাজো রব। নতুন একটি প্রবন্ধ সেদিন পড়ে শোনাবেন অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। যাঁরা শুনছিলেন, তাঁরা সব গুরুগম্ভীর মানুষ। অরুণ সেন, সুনীল ঘোষ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার ডাকসাইটে অধ্যাপক পদ্মনাভ দাশগুপ্ত, পিনাকী মুখোপাধ্যায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, আমার বাবা আশীষ মজুমদার, কবিরুল ইসলাম আর সমর দে। একটু দেরিতে এসেছিলেন কবি ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়। আমি স্পষ্ট যেন দেখতে পাই। প্রবন্ধের নাম ‘এস্টাবলিশমেন্ট কাকে বলে’। সালটা সম্ভবত ১৯৭৪। এটা একটু ব্যাক ক্যালকুলেশন। কেননা, ‘সাহিত্যপত্র’ বৈশাখ ১৩৮২ (১৯৭৫) সংখ্যায় একেবারে গোড়ার প্রবন্ধ হিসেবে জ্বলজ্বল করছে এই নাম।

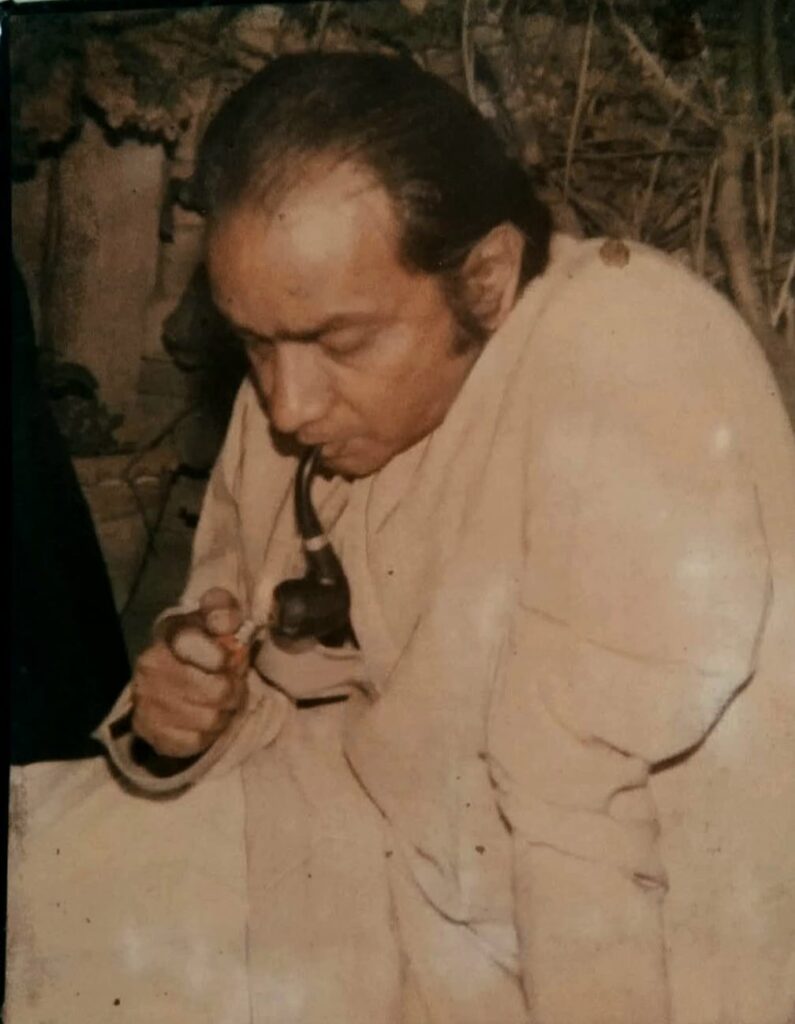

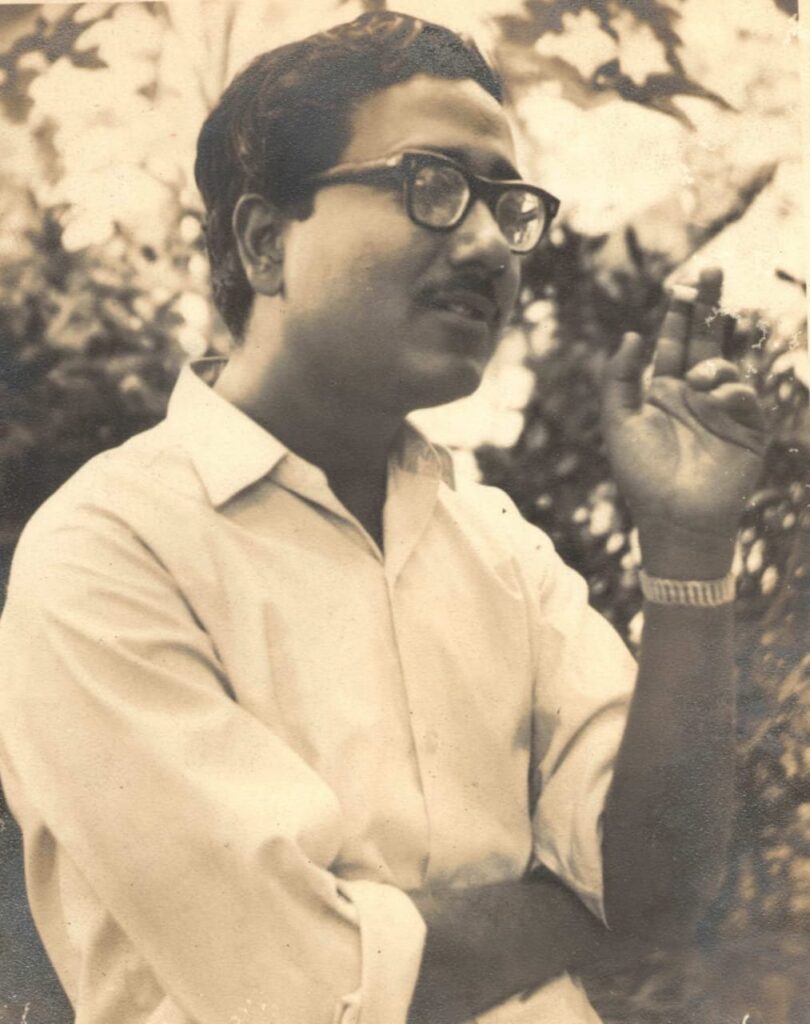

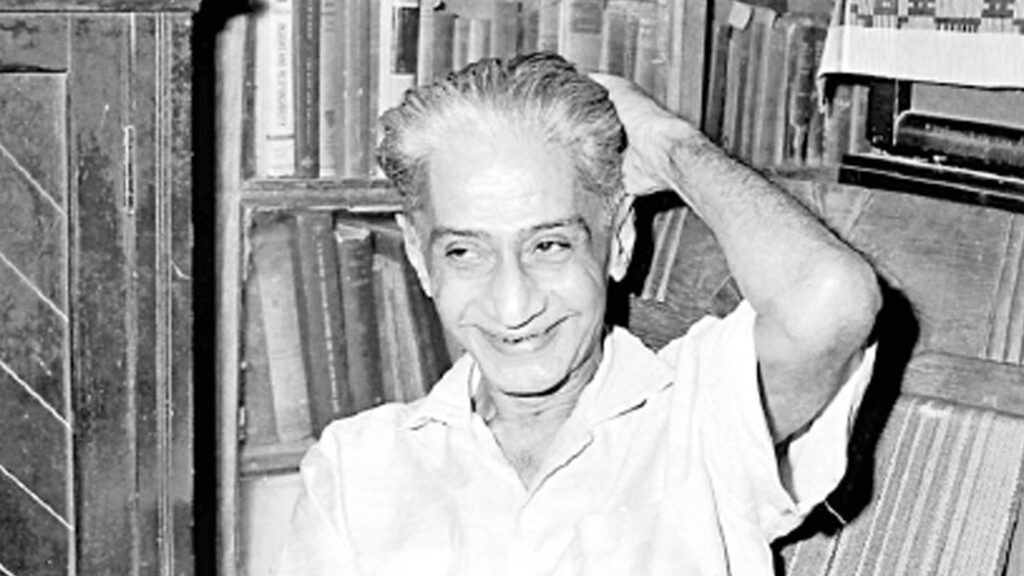

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, আমি যাঁকে বলতাম ‘রামকৃষ্ণকাকা’— তাঁকে নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে শেষ হবে না। তাঁর প্রয়াণের পর সে-বিষয়ে দীর্ঘ স্মৃতিচারণ করেছি। হাই-পাওয়ার চশমার নীচে দুটো উজ্জ্বল চোখ, মধ্যমা আর অনামিকার মাঝে সিগারেট রেখে মুঠি পাকিয়ে টান দেওয়ার অননুকরণীয় ভঙ্গি, বুদ্ধিদীপ্ত, কথায় তুখোড়, নানা বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য, গল্প বলায় জুড়িহীন, মোল্লা নাসিরুদ্দিনের চুট্কি তাঁর মুখেই প্রথম শুনেছি, দাবা খেলায় ওস্তাদ, নানা ধাঁধা নিয়ে প্রশ্ন করেন— যার একটা হল— ‘কে সেই শয়তান/ নাকে বসে ধরে কান?’ উত্তর হবে, ‘চশমা’— সিটি কলেজ সান্ধ্যবিভাগের ইংরেজির খ্যাতনামা অধ্যাপক। লেখেন মূলত বাংলায়। এঁরা এবং আরও অনেক চিন্তাবিদ, কবি, লেখক সপ্তাহে দু’দিন বসেন আমাদের বাড়ির একতলার একটি ঘরে, যেখানে একটি ঢালাও তক্তাপোশ, গোটা চারেক চেয়ার, দু-তিনখানা মোড়া, একটা লম্বা বেঞ্চি, দুটো টুল আছে। পুরনো বই, চটা-ওঠা দেওয়াল, সিগারেট, চা, পান, বিড়ি— সব মিলিত একটা সোঁদা-মিঠা গন্ধ আছে। পরশুরামের গল্প থেকে ধার করা যেন। বাড়ির ঠিকানা— ৯ কাশী ঘোষ লেন। কলকাতা ৬। আমার জন্মের আগে থেকে আজ পর্যন্ত এ-বাড়িতে কত যে বিখ্যাত-অখ্যাত-অর্ধখ্যাত মানুষজন এসেছেন, এসে চলেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। সম্প্রতি আমি একটা আত্মজীবনীর দিকে এগোচ্ছি, ঠিকানার সুরে সুর মিলিয়ে তার নাম রাখব ভেবেছি— ‘নয়-ছয়’। সেই স্মৃতিকথার প্রথম সোপানে থাকবে আমার বাবা, বাবার অত্যুজ্জ্বল বন্ধুবর্গ আর ‘সাহিত্যপত্র’।

আরও পড়ুন: কফি হাউসে শুরু, বার বার সংঘ ভেঙেও ষাট বছর ধরে বহাল ‘অনুষ্টুপ’-এর আড্ডা! লিখছেন অনিল আচার্য…

কবি বিষ্ণু দে-র উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই পত্রিকা বেশ কয়েক হাত তথা সম্পাদক ঘুরে এসে থিতু হল ওই ৯ কাশী ঘোষ লেনে। বাবা ছিলেন প্রকাশক। একইসঙ্গে সম্পাদকমণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। কোনও-কোনও সংখ্যার প্রচ্ছদশিল্পী। লেটারিং নিয়ে বাবার গভীর আকর্ষণ ছিল। নিজের মনে বাতাসে আঙুল ঘুরিয়ে, ‘সাহিত্যপত্র’ লিখতেন আটের দশক-নয়ের দশকেও। আমার বহু আগ্রহই আসলে বাবার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। যে-সংখ্যায় ‘এস্টাবলিশমেন্ট কাকে বলে’ প্রকাশিত হল, সে-সংখ্যাতেই বাবা অনুবাদ করেছিলেন ভালটের বেনিয়ামিনের বিশ্ববিখ্যাত প্রবন্ধ ‘ছাপাখানা, রেকর্ড, ক্যামেরা, জনতা এবং শিল্প’ নামে। [মূল প্রবন্ধ: ‘Art in the age of Mechanical Reproduction’] আমার পুত্রের মুখে শুনি, তাদের হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগে এই প্রবন্ধ নিয়ে আজও চর্চা চলে। পঞ্চাশ বছর আগে, বাংলায় এই প্রবন্ধকে নিয়ে আসা কি কম কথা! সত্যি বলতে কী, বাবা আর বাবার বন্ধুদের প্রভাবেই হয়তো শিল্পসাহিত্যের একটা মায়াময় জগতে ঢুকে পড়লাম আর দেখতে-দেখতে কেটে গেল শৈশব-যৌবন। এই বৃষ্টি-রৌদ্র-কুয়াশা-তমসার জীবন।

এই আড্ডার দু’জন নিয়মিত সদস্য, যতদূর জানি, এখনও বেঁচে আছেন। প্রথমজন সুদীপ্ত বসু, বাবার অনুজ আর প্রায় বাবার সমবয়সি অজয়কাকা, লেখক অজয় গুপ্ত। মাঝখানে আর-একজন তুলনায় অনিয়মিত সদস্য ফোন করেছিলেন, কবি শুভাশিস গোস্বামী। বলে রাখা ভাল, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য যখন ওই প্রবন্ধ পড়ছেন, শেষে প্রশংসা এবং আলোচনা হচ্ছে তুমুল, তখন একটি বালক ওই ঘরের কোণে বসে আছে। ক্লাস থ্রি। হেয়ার স্কুল। বয়স বছর নয়েক। আজ সেই ঘরে এলায়ে পড়েছে ছবি!

বাংলা সাহিত্যের কত বিশিষ্ট কলমধারীদের বাড়িতে সহজে যাওয়া-আসা করতে দেখতাম। দেবেশ রায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বর সেন, অমিতাভ দাশগুপ্ত, শুভ বসু, রণজিৎ সিংহ, যুগান্তর চক্রবর্তী, আফসার আহমেদ, শিবশম্ভু পাল প্রমুখ। সে-যুগে রাত সাড়ে বারোটায় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে দরজায় কড়া নেড়ে সবাইকে জাগিয়েছিলেন সিদ্ধেশ্বর সেন। ‘আশীষ, আমার এবারের কবিতার তৃতীয় লাইনে একটা কমা আর পাঁচ নম্বর লাইনে একটা হাইফেন বসাতে হবে ভাই! পড়ে দেখলাম খাতাটা। মানেটা একদম পালটে যাচ্ছে। আবার কপি করে এনেছি।’ বাবা আর্তনাদ করে উঠলেন— ‘প্রেসে তো কম্পোজ হয়ে গেছে ওই ফর্মা। বোধহয় ছাপা চলছে!’ ‘না ভাই, এটা করে দিতেই হবে। নইলে খুব মুশকিল হবে…। সে-জন্যই ছুটে এলাম।’

এঁরা সকলেই ছিলেন তৎকালীন সিপিআইপন্থী মেধাজীবী। ফলে, কোনও-কোনওদিন দোতলার লম্বাটে ঘরে ‘কৃষক সমাবেশ’-এর বা অন্য কোনও মিছিল-মিটিংয়ের পোস্টার লেখা চলত। উপকরণ অতি সামান্য। তুলি বা কাঠির মুখে ন্যাকড়া জড়ানো, নারকোলের মালায় রং হলে— ‘ব্রিগেড চলুন’, কাগজ বলতে নেমন্তন্ন বাড়িতে আগে ক্যাটারার সংস্থা যেমন কাগজের রোল বিছিয়ে দিতেন, তেমন রোল থেকে স্কেল বসিয়ে কেটে নেওয়া। তখন বোধহয় ফাইভে পড়ি। চোখে লেগে আছে, তিনজন পিতৃবন্ধু তিন ধরনের নিজস্ব লেটারিং-এ পোস্টার লিখছেন। একজন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, একজন পূর্ণেন্দু পত্রী, একজন অজয় গুপ্ত। আমি ভাবতাম, ওইরকম ‘ব’ যেদিন অনায়াসে লিখতে পারব, সেদিন জীবন ধন্য হবে। আমি পরবর্তী জীবনে রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক নানা উপলক্ষ্যে অন্তত হাজার দুয়েক পোস্টার লিখেছি। কিন্তু, ওই তিনজনের হরফচর্চার ধারেকাছেও যেতে পারিনি!

আমার মা, প্রতিমা মজুমদার ছিলেন এসব কর্মকাণ্ডের নেপথ্য শক্তি। কখনও দিস্তে-দিস্তে রুটি বানানো হচ্ছে আন্দোলনকারীদের জন্য, কোনও-কোনওদিন স্কুল থেকে ফিরেই টিফিন বানানোর তৎপরতা, কেননা, সিউড়ি থেকে আসবেন কবিরুল ইসলাম, কবিরুলকাকা। সাহিত্যপত্রীদের জন্য নানা খাদ্য এবং মুহুর্মুহু চায়ের ব্যবস্থাও মায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হত। কয়েকজনের ক্ষেত্রে পারিবারিক হয়ে গিয়েছিল সাহচর্য। এসব বৈঠকের দশক দেড়েক পরে যুগান্তর চক্রবর্তীর পুত্র ঋজুরেখ বাবার ছাত্র হয়ে নিয়মিত আসা শুরু করবে আমাদের বাড়িতে, আর, আমার অনুজ বন্ধুবৃত্তের একজন হয়ে উঠবে অচিরেই। বন্ধুতার রেশ গড়িয়ে যাবে পরের প্রজন্ম পর্যন্ত। বাবার অতীব ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরুণ সেনের মেয়ে নন্দিনী এবং পুত্র নীলের ক্ষেত্রেও কথাটা বেশ খানিকটা সত্যি। এছাড়া অবশ্যই অমলেন্দু চক্রবর্তীর ছেলে প্রিয়দর্শী, পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সিরাজ— যোগাযোগ থেকেই গেছে বছর-দশেক পেরিয়ে।

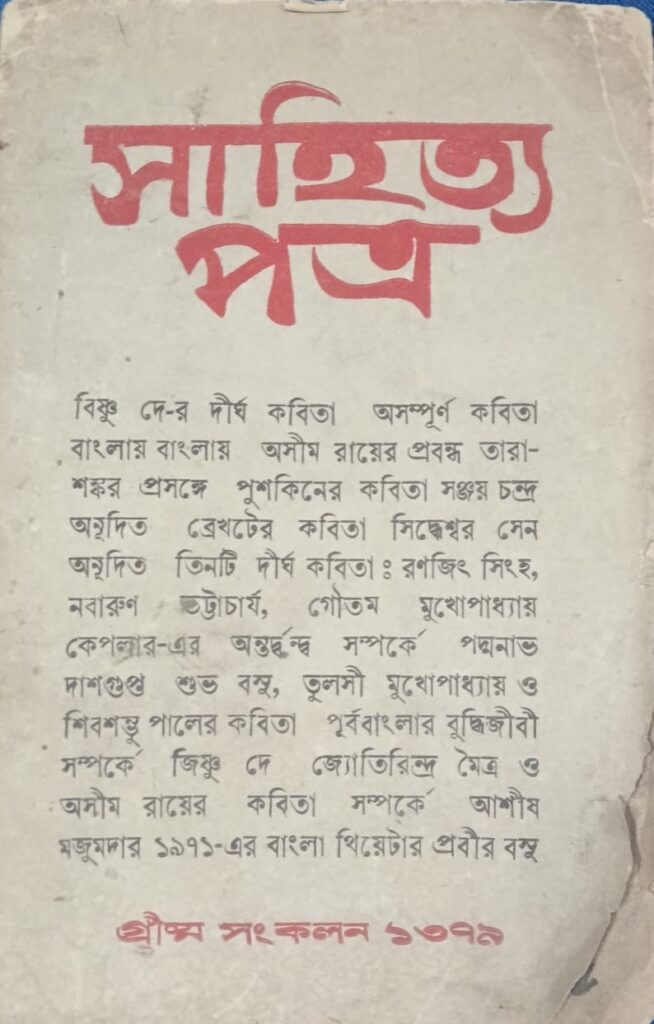

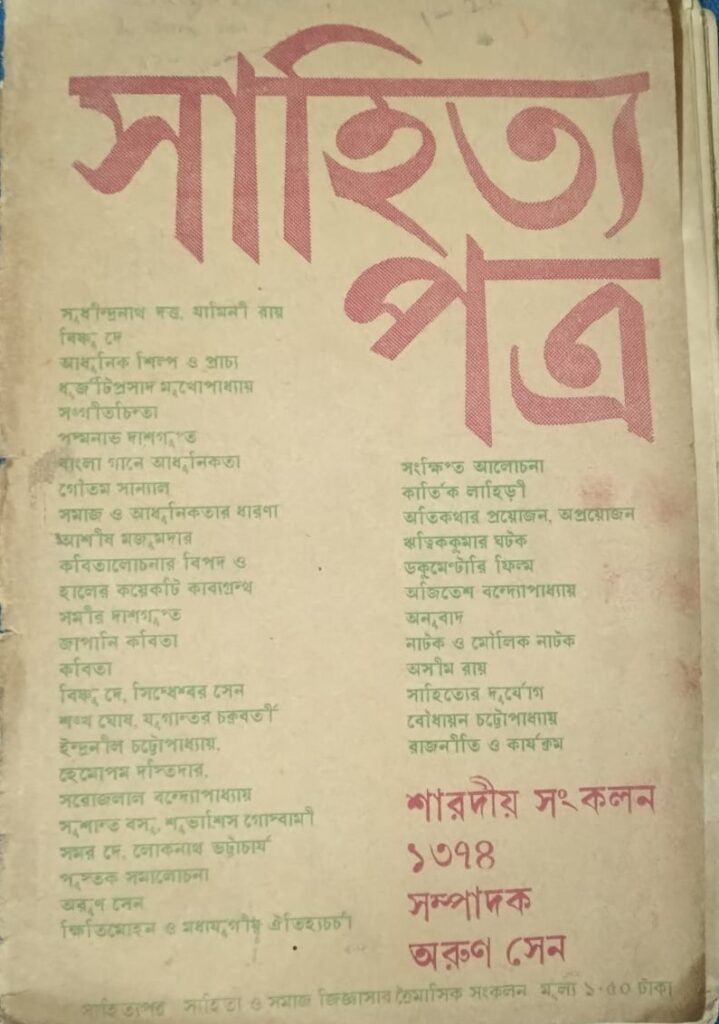

অসামান্য সব লেখা প্রকাশ পেত ‘সাহিত্যপত্র’-এর বিভিন্ন সংখ্যায়। আমার কাছে, অনেক খোঁজাখুঁজির পর সাকুল্যে গোটা দশেক বাবাদের সম্পাদনাকালের সংখ্যা সংগৃহীত আছে। আমার পিতৃদেব একেবারেই গোছানো লোক ছিলেন না। এলোমেলো এবং উদাসীন। যতদূর শুনেছিলাম, অরুণকাকার কাছে সব ক’টি সংখ্যা সংরক্ষিত আছে। কোনও নির্বাচিত ‘সাহিত্যপত্র’ সংকলন হয়েছে বলে জানি না। যদিও প্রবীরগোপাল রায় সম্পাদিত ‘সাম্প্রত’ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল এর নির্বাচিত সূচি। সেও অনেককাল আগের কথা। এসব কালোত্তীর্ণ সম্পদ ক্রমে বিস্মৃতিতে তলিয়ে যাবে। দু-একটা নমুনা পেশ করি। ১৩৭৭ বর্ষা সংখ্যায় নীহার বড়ুয়া লিখছেন ‘হস্তীকন্যার কাহিনী ও মাহুতের গান’, ডেভিড ম্যাককাচ্চিয়ন ‘বাংলার পোড়ামাটির মন্দির’ আর পূর্ণিমা সিংহ ‘বরাহভূমের লোকসংগীত ও মার্গসংগীতের বিবর্তনের সূত্র’। ওই সংখ্যাতেই ভজনিসেনিস্কির কবিতা অনুবাদ করছেন সঞ্জয় চন্দ্র আর মীরা মুখোপাধ্যায় নিবন্ধ লিখছেন ‘ঢোকরা’ বিষয়ে। আমার বাবার করা প্রচ্ছদে চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় বেরোচ্ছে নবারুণ ভট্টাচার্যের কবিতা— ‘এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না’। ‘তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে’ লিখছেন অসীম রায়! ১৩৭৪ পৌষ-ফাল্গুন সংখ্যায় শম্ভু মিত্র লিখছেন ‘আজকের বাংলা নাটকের অবস্থা ও ভবিষ্যৎ’, শর্বরী রায়চৌধুরী লিখেছেন ‘রামকিংকর’ আর ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন ‘রুশী সোভিয়েত কবিতার একাল’; সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ‘যামিনী রায়’ ইংরেজি প্রবন্ধটি তর্জমা করেছেন আমার বাবা আশীষ মজুমদার। ১৩৭৪ সালের শারদীয় সংকলনে। খুবই তারিফ করেছিলেন বিষ্ণু দে। অনুবাদে সুধীন দত্তীয় বাংলা এবং তাঁর টিপছাপ-শব্দাবলি ব্যবহার করে মূলের একটা আমেজ-আন্দাজ ধরতে চেয়েছিলেন বাবা।

এই সংখ্যাতেই ‘ডকুমেন্টারি ফিল্ম’ শীর্ষক নিবন্ধ লিখেছেন ঋত্বিককুমার ঘটক, ‘অনুবাদ নাটক ও মৌলিক নাটক’ বিষয়ে সুচিন্তিত বক্তব্য পেশ করেছেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা গানে আধুনিকতা’ নিয়ে পদ্মনাভ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ, জাপানি কবিতার সরেজমিন বিশ্লেষণে সমীর দাশগুপ্ত। ইয়েভতুশেঙ্কোর দীর্ঘ কবিতা অনুবাদ কোনও সংখ্যায় করেছেন ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়, ‘রবীন্দ্রসংস্কৃতির ভারতীয় রূপ ও উৎস’ নামক পম্পা মজুমদারের গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের সমালোচনা করছেন শঙ্খ ঘোষ। পিনাকী মুখোপাধ্যায় লিখছেন ‘মার্টিন লুথার কিং ও অন্য আমেরিকা’, হিমেনেথের প্লাতেরোকে নিয়ে কবিতা তরজমা করছেন কল্যাণ চৌধুরী। মনন এবং সাহিত্যচর্চার এই মহাভোজ, আক্ষেপের বিষয়, নজরের আড়ালে চলে গেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, পরবর্তীকালের ‘বারোমাস’ এবং সাম্প্রতিককালের ‘কলকাতা ২১’ ধরনের পত্রিকার পূর্বসূরি হল ‘সাহিত্যপত্র’। শঙ্খ ঘোষের ‘নট টু বি প্রিন্টেড’ ছাপমারা ‘আপাতত শান্তিকল্যাণ’ কবিতাটি ছেপেছিল ‘সাহিত্যপত্র’। এ-কথার সমর্থন আছে ‘কবিতার মুহূর্ত’ গ্রন্থে। অরুণকাকা এবং বাবার হয়তো, একাল হলে, জেলযাত্রা নিশ্চিত ছিল। রাষ্ট্রবিরোধিতার এই ঐতিয্য তো ধরে রাখার অঙ্গীকার করতেই হয়।

দুর্ঘটনা অবশ্য আটকানো যায়নি। পুলিশ-মিলিটারির নকশাল দমনের যৌথ অভিযানে, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে হার্টফেল করে মারা যান আমার ঠাকুমা। আমার একার চোখের সামনে। অন্য একটি ঘরে বাবা তখন ঠাকুর্দাকে নিয়ে বোঝাচ্ছিলেন, ‘সাহিত্যপত্র’ পত্রিকা আর বিষ্ণু দে-র ‘সংবাদ মূলত কাব্য’ ডাঁই করে রাখা, সেগুলি কোনও ‘রেডবুক’ বা ‘সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ বিষয়ক বইপত্র’ নয়। পল্টনের মুখপাত্ররা কিছুতেই বুঝতে চাইছিলেন না এবং গ্রেপ্তার করবেন বলছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা জানতে পেরে, বাবাকে সহমর্মিতা জানিয়ে দীর্ঘ চিঠি লেখান কবি বিষ্ণু দে। ‘সংবাদ মূলত কাব্য’ বইটির প্রকাশক ছিল ‘সাহিত্যপত্রগ্রন্থ’। প্রকাশক হিসেবে আশীষ মজুমদার আর ঠিকানা ৯, কাশী ঘোষ লেন।

এই ঘটনা ঘটছে ১৯৭১ সালের ২২ জুলাই। তার তিন-চার বছর পরে শঙ্খ ঘোষের ওই কবিতা ছাপতে পিছ-পা হননি প্রকাশক এবং সম্পাদক। ইতিহাসে অনুল্লেখিত এইসব প্রসঙ্গ, লজ্জার মাথা খেয়ে, এতদিন পর আমাকেই শোনাতে হল। জেগে থাকা, শঙ্খ ঘোষ যেমন বলেছেন, সেও এক ধর্ম। ঝুঁকি নিতে শেখা-ও।

ইতিহাসের কথা যখন উঠলই, তখন, কালপর্ব চিহ্নিত না করলে কথার খেলাপ হবে। আজকাল আবার কেউ তথ্যকণ্টকিত বাক্যবিবৃতি ছাড়া কিছু বিশ্বাস করেন না। অথচ আমাদের মোকাম কলিকাতায় গুজব, রচা কথা, রটনা, কিংবদন্তি, ফুস্ফাস্ এবং সত্যের সম্পর্ক বেশ গলায়-গলায়। যাই হোক, ১৩৮২ সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন অরুণ সেন। ‘সাহিত্যপত্র-এর ২৬ বছর’। সেই প্রবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, এক ‘বিকল্প’ সন্ধানের তাগিদে এই পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিষ্ণু দে। ১৩৫৫ সনের শ্রাবণে (১৯৪৮ সাল) এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা। ‘… বস্তুত অনেকেই বলতে চেয়েছেন, সাহিত্যপত্র বুঝি ব্যক্তিপূজায় সমর্পিত। আসলে এটা ঐ অর্থে ব্যক্তির কোন ব্যাপারই নয়— এর সঙ্গে জড়িত একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা মতাদর্শ রূপায়ণের একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি।… আরো সাহস করে বলা যায়, দেশের আধুনিক শিল্পসাহিত্যের ইতিহাসের একটি পর্বে যাকে বলা হয় প্রগতিশীল শিবির, সেইখানে সাহিত্যপত্র-এর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে।’

কথাটা অরুণকাকার, কিন্তু তার প্রয়োগ সত্যিই দেখেছি আমাদের একতলার ঘরে। দর্শন, সাহিত্য, কবিতা, সংগীত, সিনেমা, চিত্রকলা, ইতিহাস, দেশ-বিদেশের সমাজ-সংস্কৃতি, থিয়েটার, লোকভুবন, রাজনীতি— সে নিয়ে চুলচেরা বিচার, তর্ক এবং আলোচনা— সন্ধের পর সন্ধে জুড়ে যেন এক নেশার মতো হয়ে উঠেছিল। কোনওদিন হয়তো এসে গান গেয়ে গেলেন অজিত পান্ডে, কোনওদিন কবিতা পড়ে শোনালেন গৌতম মুখোপাধ্যায় বা শিবশম্ভু পাল। এসেছেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, কমল গাঙ্গুলী-ঊষা গাঙ্গুলী, কুমার রায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়। এসেছেন কেয়া চক্রবর্তী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মায়া সেন। সরগরম আলোচনার তার যে কত উঁচুতে বাঁধা যেতে পারে, তাঁর দৃষ্টান্ত ছিল এঁদের কথাবার্তা। তথ্য, বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য, ধারালো ব্যাখ্যা, ঝকঝকে বিশ্লেষণ আর মত-সংঘাতের শাণিত ভাষা— আমার শেখার কোনও শেষ ছিল না। অনেক প্রসঙ্গ বুঝতেই পারতাম না, শুধু অবাক হয়ে শুনে যেতাম। মার্কসবাদী শিল্পবিচারের নানা ঘরানা, তার অপপ্রয়োগ, যান্ত্রিকতা, উর্দিহীন শিল্পবিচারের পথ, ব্যক্তি আর সমাজের সম্পর্ক, বিমূর্ততা এবং জনরুচি, ভাষা এবং প্রান্তজনের ভুবন— এইসব নানা বিষয়।

আষাঢ়-ভাদ্র ১৩৭৫ সংখ্যায় এক দীর্ঘ প্রবন্ধ ‘সাহিত্যপত্র ও আমরা’। সেখান থেকেই জানা যাচ্ছে, এই সম্পাদকমণ্ডলী মোটামুটি ১৩৭৪ অর্থাৎ ১৯৬৭ সালে ‘সাহিত্যপত্র’ পরিকল্পনা এবং প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়েছে। প্রায় দশ বছর চলেছিল এই পর্ব। তারপর নবারুণ ভট্টাচার্য আর সুদীপ্ত বসু উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতায় নিয়ে গেলেন পত্রিকা। ১৯৭৬ বোধহয়। কারণ কী ছিল, আমি জানি না। ধীরে-ধীরে বন্ধ হয়ে গেল বৈঠক। বাবা এবার আড্ডার খোঁজে, লেখালেখির আর মননের চর্চার অন্য বৃত্তে চলে গেলেন ‘পরিচয়’ দপ্তরে, তারপর একইসঙ্গে ‘প্রতিক্ষণ’ পত্রিকায়। একতলার ঘরভর্তি শূন্যতা। মনে পড়ে, তর্ক-বিতর্কের মণিকণা। যেখানে সমালোচনা ছিল কিন্তু কুৎসা ছিল না। ব্যক্তি নিয়ে মতবিরোধ ছিল, সৃষ্ট শিল্প নিয়েও, কিন্তু কদর্যতা বা অশালীনতা ছিল না।

‘সাহিত্যপত্র’ আর তার বিবর্ণ পাতার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারি, এসব স্মৃতিভার ভাগ করে নেওয়ার লোকও ক্রমে বিলুপ্ত হচ্ছে। কালের গর্ভে এসব বিলীন হবে। আগলে বসে রইব কত আর?