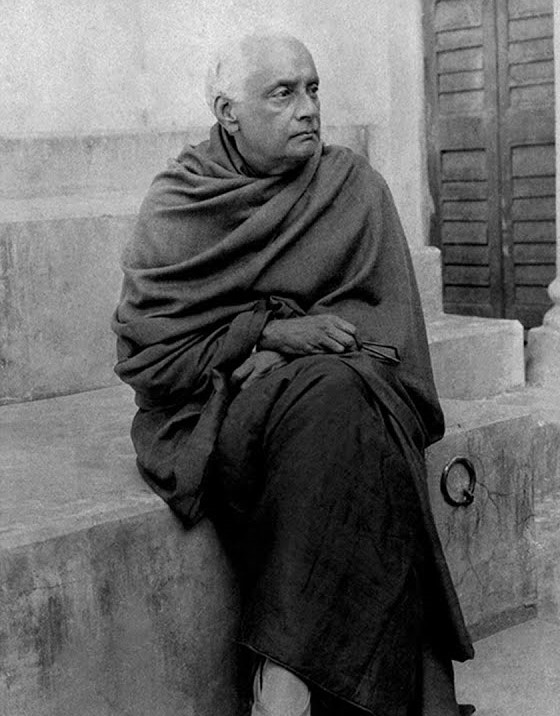

শিল্পকলার জগতে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর চিরকাল একটু আড়ালে রয়ে গেলেন। খানিকটা তাঁর নিজস্ব ধরন বা ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে আর খানিকটা পরবর্তী সমকালীন শিল্প-গবেষকদের ঔদাসীন্যে। হয়তো, আর একটা কারণ রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের যৌথ গরিমার আলো। অথচ চিত্রকলার চৌহদ্দিতে তাঁর এক ধরনের ভিন্ন সাধনার দীপ্তি সহজেই লক্ষ করা যায়।

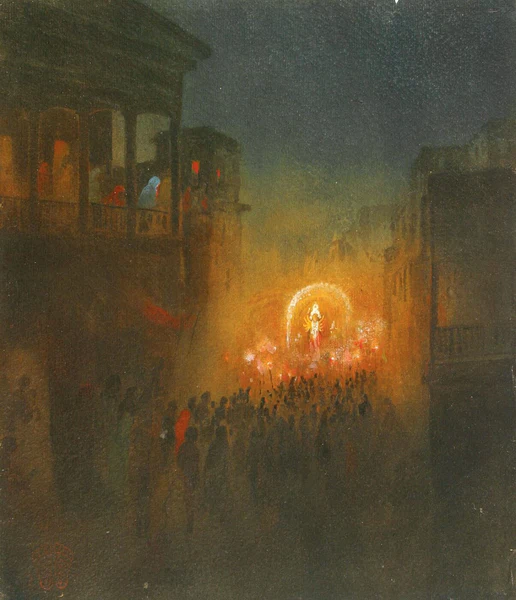

এত কথার প্রস্তাবনা করছি তাঁর ‘প্রতিমা বিসর্জন’ নামক চিত্রটিকে কেন্দ্রে রেখে। লিখছি বটে, তবে প্রথমেই পাঠকের কাছে মার্জনা চাইছি। কেননা, মূল ছবিটি আমি দেখিনি। দেখেছি প্রিন্ট। মুদ্রণে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যমে। শিল্প-সমালোচনার ক্ষেত্রে যাঁরা শিক্ষকতুল্য তাঁরা এই অগভীরচর্চায় তর্জন এবং তিরস্কার করবেন, আমি জানি। সে-কাজ সংগত, এ-কথাও নতশিরে মেনে নেব। তবে, ছাত্র বা ছাত্রতুল্য তরুণদের নির্দেশমূলক উপরোধও অনেক সময়ে বাধ্যবাধকতা তৈরি করে। পরিস্থিতি সামাল দিতে যোগ্যতার বাইরে গিয়ে কখনও-কখনও কাজে লিপ্ত হতে হয়।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মেছিলেন ঠাকুর পরিবারে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রয়াত হন ১৯৩৮ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। চিত্রকলার পাশাপাশি তাঁর অমিত নৈপুণ্য ছিল কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও। ভারতীয় এবং বঙ্গদেশীয় চিত্রকলার, বিশেষত বিশ শতকের ইতিহাস যাঁরা জানেন, তাঁদের আলাদা করে গগনেন্দ্রনাথের পরিচয় না দিলেও চলে। মনে রাখা ভাল, শান্তিনিকেতন কলাভবন (১৯১৯) প্রতিষ্ঠার আগে নিজেদের বাসগৃহে, জোড়াসাঁকোর ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে, গগনেন্দ্র-অবনীন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন ‘বিচিত্রা’ ক্লাব। একদিকে চিত্রকলা আর অন্যদিকে সংগীত-সাহিত্যের সমবেত চর্চা। নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, মুকুল দে প্রমুখ চিত্রীবৃন্দ এই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। চিত্রকলা এবং ব্যঙ্গচিত্রের সৃষ্টিশীলতায় গগনেন্দ্রনাথ একক এবং অনন্য। প্রায় তাঁর সমসাময়িক সাগরপাড়ের তুলুস লোত্রেক (১৮৬৪-১৯০১) ভিন্ন ঘরানায়, কৌশলে এবং পদ্ধতিতে একই ধরনের প্রবণতা প্রতিষ্ঠা করেন।

গগনেন্দ্রনাথের প্রয়াণের পর তাঁর স্মৃতির সূত্রে রবীন্দ্রনাথ একটি ছোট কবিতায় লিখেছিলেন, ‘গগনেন্দ্রনাথ,/রেখার রঙের তীর হতে তীরে/ ফিরেছিল তব মন,/রূপের গভীরে হয়েছিল নিমগন।/গেল চলি তব জীবনের তরী/রেখার সীমার পার/অরূপ ছবির রহস্যমাঝে/অমল শুভ্রতার।’ রচনার তারিখ ১৯.০৮.১৯৩৮। রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি কবিতাটিতে বস্তুত গগন ঠাকুরের অভিব্যক্তি এবং প্রকাশের মূল কেন্দ্রটি উন্মোচিত করেছে। সে-কথায় পরে আসা যাবে।

‘প্রতিমা বিসর্জন’ চিত্রটি রক্ষিত আছে, তাঁর অন্যান্য বহু কাজের সঙ্গে, রবীন্দ্রভারতী সোসাইটিতে। ‘ঠাকুরবাড়ির চিত্রকলা’ (আর পি জি ও দে’জ পাবলিশিং। কলকাতা ৩০০ উপলক্ষে। ১৯৯১। সম্পাদনা: শংকর) গ্রন্থে এর একটি প্রিন্ট ছাপা আছে। ছাপা ছবিটি বেশ বিবর্ণ, রেজোল্যুশন কম। কয়েকটি গুগুল সাইটে তুলনায় একটু ভাল একটু প্রতিরূপ দেখা যায়। সেও চলনসই গোছের।

ছবিটি জলরঙে আঁকা। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে। প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২২ সালে। এ সবই ইন্টারনেটের তথ্য। ছবিটির দিকে একটু তাকানো যাক। ছবিটি উল্লম্বভাবে তিনটি স্তরকে স্পর্শ করে আছে। প্রথমটি মাটি বা জমি। তারই সম্প্রসারণে জনতা এবং দেবীমূর্তি। অন্ধকার থেকে আলোর বৃত্ত এবং অবয়বের স্পষ্টতা। তারপর, আধো আলো-আঁধারিতে দ্বিতল-ত্রিতল বাড়ি এবং বারান্দায় দাঁড়ানো নারীমূর্তি। তারপর, তৃতীয় স্তরে চাঁদ-সহ আকাশ। এই আলো-আঁধারের অতুলনীয় নির্মাণ গগনেন্দ্রনাথের নিজস্ব টিপছাপ। এখানে পাশ্চাত্য-প্রাচ্যের সম্মিলনে তৃতীয় মাত্রা উদ্ভাসিত হয়। আকাশের আলো-আঁধারি নির্মাণে জাপানি ওয়াশ পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে শিখেছিলেন গগন ঠাকুর হিশিদা এবং টাইকান, দুই জাপানি শিল্পীর কাছে। কখনও-কখনও প্রতিতুলনায় মনে পড়ে যেতে পারে টার্নারের ছবির কথাও।

গগনেন্দ্র কত আশ্চর্যভাবে নিজ মৃত্তিকার সঙ্গে সংলাপ চালান, সে-কথাও স্মর্তব্য। আমি সেই বিষয়টি নিয়ে দু-চার কথা বলব। উত্তর কলকাতার ছাতুবাবু বাজার এবং হেদুয়ার মাঝে বিডন স্ট্রিটে আমার আজন্ম বসবাস। ওই রাস্তা দিয়ে প্রায় সব উত্তর-মধ্য কলকাতার প্রতিমা ভাসানের শোভাযাত্রা গঙ্গা অভিমুখে যায়। ফলে, আত্মঅভিজ্ঞতার নিরিখে বলতে পারি, এ-ছবি আমার একান্ত বাস্তবের। হুতোমের কলকাতা, গগনের কলকাতা এবং আমার কলকাতা যেন এ-ছবিতে প্রায় দেড়শো বছরের চিত্রকল্প বুকে নিয়ে আছে।

ছবি অবশ্য বাস্তবের আলোকচিত্রের থেকে বেশি ইশারা দেয়। একটু লক্ষ করলে দেখা যাবে পুরো ছবিতে একটা রহস্য আছে, আছে দূরগামিতার বিষাদ। দানব আকৃতির শহুরে বাড়িঘর যেন ক্রমে সত্য হয়ে থাকবে; তুলনায় ছোট থেকে আরও ছোট হয়ে মিলিয়ে যাবে প্রতিমামূর্তি, আলোর রোশনাই, উৎসবের রেশ, স্মৃতি। আলো আর আঁধারের আততি বা টেনশনে, বাড়ির বারান্দা আজ ঘর-কার্নিশের কেজো-কেঠো অবয়বে— নগর আর আনন্দোৎসব সংঘর্ষে গতি পায়। বাস্তব আর অলৌকিক বিরুদ্ধতায় বিষাদ উৎপাদন করে। ছবিটিতে সেই বিষাদ যেন ছড়িয়ে থাকে। রঙে-রেখায় তো বটেই, এমনকী অনুপুঙ্খ বা ডিটেলেও।

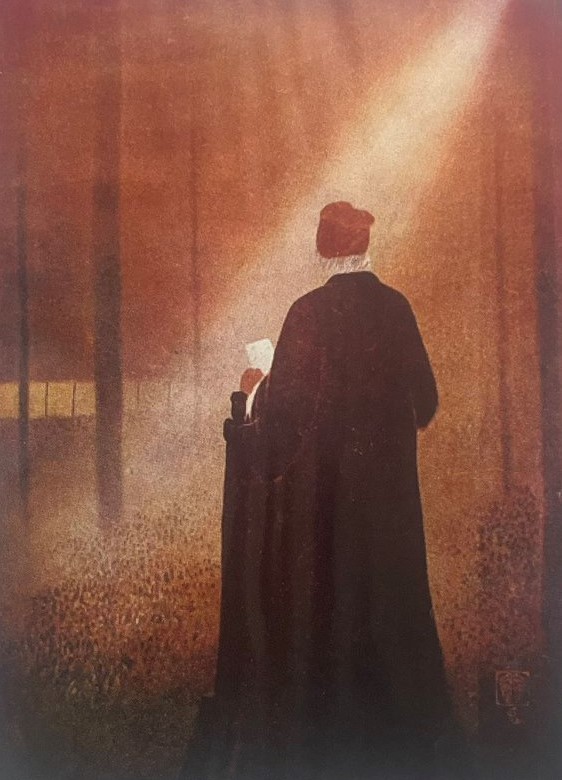

মনে রাখতে হবে, গগনেন্দ্রনাথ বহুবার রবীন্দ্রনাথের নাটকের আলোকশিল্পী হিসেবেও অবতীর্ণ হয়েছেন। এখানও কিন্তু সেই মঞ্চের স্পটলাইটের ব্যবহার যেন প্রতিমার অংশে স্পষ্ট হয়ে আছে। সেই আলো চমকপ্রদ দক্ষতায় মিশে গেছে আকাশের সঙ্গে। আরও লক্ষণীয়, আকাশের ঘনায়মান অন্ধকার আর নগরীর গৃহ-সংলগ্ন, পথ-সংলগ্ন অন্ধকার একরকম নয়। অন্ধকারের এত মাত্রানির্মাণ আমরা সে-সময়ের অন্য কোনও চিত্রশিল্পীর কাজে পাই না। একইভাবে গগনেন্দ্রনাথের আরেকটি ছবি, ভাষণরত রবীন্দ্রনাথ, পিছন থেকে আঁকা। রবীন্দ্রনাথের মাথায় টুপি। সামনে শ্রোতার আভাস। পুরো ছবিতে অকল্পনীয় মুনশিয়ানায় একটা আলোর বিম বা স্তম্ভের ব্যবহার আছে। সেই আলোক-স্রোতটি অন্ধকারের মাত্রা এবং রবীন্দ্রনাথের রহস্য বহুগুণ বাড়িয়ে তোলে। এখানেও, আলো-আঁধারের সেতু পুরো ছবিটিকে বাস্তবের রূপনির্মাণ থেকে ক্রমে বেদনা-দীর্ঘশ্বাসের বিমূর্ত অনুভূতির দিকে আমাদের ঠেলে দেয়। ছবি যেন রূপলোককে নির্ভর করে অরূপের ইঙ্গিত টেনে আনে। ঘটনা থেকে এগিয়ে যায় অনন্ত-অনিঃশেষের দিকে। কাঠামোবদ্ধ থেকে মহাজগতে। শূন্যতার মহাসাগরে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ঠিক ভাবনাই ছিল। রূপের গভীরে নিমগ্ন হয়ে অরূপ রহস্যের দিকে অভিযাত্রাই গগন ঠাকুরের সাধনা। তাঁর অমোঘ নিজস্বতা। ধ্বনিবাদী বা রসবাদীদের সঙ্গে এখানেই তিনি তাঁর চিত্রকলার মাধ্যমে সংলাপ চালান। এ-ছবিতে সুদূরবর্তী ম্লান চাঁদের আভাসটুকু সেই অপার আকাশগঙ্গাকে প্রতিভাত করে।

এ-ছবি নিয়ে আলোচনা শেষ হবার নয়। তবে, সাধারণ দর্শকের এসব অগভীর কথায় বিশেষজ্ঞরা প্রসন্ন হবেন না। বলবেন, থামলে বাঁচি। অগত্যা নীরবতাই শ্রেয়। আলো-আঁধারের এই অপরূপ রূপকারকে আবার প্রণাম। মান্য শিল্পতাত্ত্বিকতরা আমার কথায় রেগে উঠে যদি দু’কথা লেখেন, শিখতে পারব। অলমতি।