ধূসর আকাশের নীচে বিদ্যুৎবাহী খুঁটির দীর্ঘ সারি। কোথায় শুরু আর কোথায় শেষ, বোঝার উপায় নেই। রোপওয়ে দিয়ে ট্রলি বয়ে চলেছে। সেগুলোতে কী আছে, তা দেখা যায় না। হয়তো খনিজ আকরিক। কিন্তু কোনও খনি বা খনিশ্রমিক, কিছুই আমাদের চোখে পড়ে না। অসীমের দিকে প্রসারিত এক অন্তহীন জপমালার মতো সে-সব বয়ে চলেছে অবিরাম, যেন বিশুদ্ধ সময়-পরিসরের এক নিটোল প্রতিচ্ছবি। তবুও ঠিক সে-মুহূর্তেই কিছু একটা ঘটে যায়।

ট্রলিগুলো যখন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, ক্যামেরা তখন উলটো দিকে পিছোতে শুরু করে। পর্দায় উলম্ব কালো রেখা ফুটে ওঠে। জানালার ফ্রেম; তারপর একটি কালো অন্ধকার-পিণ্ড পর্দাটিকে আড়াল করে দেয়। ধীরে-ধীরে তার অবয়ব স্পষ্ট হয়। জানালার ওপাশে স্থির দাঁড়িয়ে থাকা একটি মানুষ। আমরা শুধু তার মাথা আর কাঁধের পেছনের অংশটুকু দেখি। তখনই পুরো দৃশ্যপটটি আমাদের কাছে বদলে যায়। ধূসর আকাশের নীচের ওই দীর্ঘ অবিরাম জপমালাটি আসলে এই মানুষটিই তার জানালা দিয়ে দেখছে।

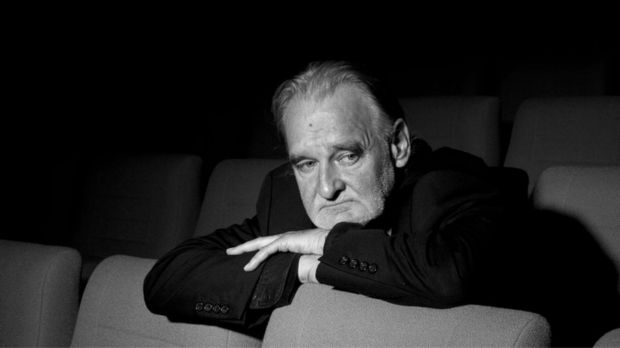

‘ড্যাম্নেশন’ (১৯৮৭)-এর শুরুর এই দীর্ঘ শটটি নিয়ে লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, এ যেন এক অদ্ভুত সমাপতন! লাজলো ক্রাস্নাহোরকাই-এর নোবেল প্রাপ্তি নিয়ে যখন সারা বিশ্বে অসংখ্য লেখালিখি চলছে, তখন আমাদের আবারও ফিরে তাকাতে হচ্ছে, তাঁরই দীর্ঘদিনের বন্ধু ও সহযোগী বেলা টার-এর শিল্পসৃষ্টির দিকে! কী এক বিষণ্ণ পূরবী, চলচ্চিত্র-উৎসাহীদের মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলছে! ‘স্লো সিনেমা’-র রাজপুরুষ বিদায় নিয়েছেন, এবং সিনেফাইলদের জন্য রেখে গেছেন এই দৃশ্যটির মতো তাঁর নিজস্ব শৈলীর অমোঘ স্বাক্ষর। একদিকে থাকে গতির প্রবাহ, আর ক্যামেরা চলে ঠিক তার উলটো দিকে; দৃশ্য ও ক্যামেরার এই ধীর সরণ আমাদের নিয়ে যায় সেই দর্শকটির কাছে, যে দৃশ্যটি দেখছে; এই মানুষটি, বেলা টারের বিভিন্ন সিনেমায় বার-বার ফিরে আসে, নানা বেশে। কখনও তিনি ‘শাতান্ট্যাংগো’ (১৯৯৪)-র সেই ডাক্তার, যিনি ছবির শুরুতে আর শেষে মগ্ন হয়ে তাঁর প্রতিবেশীদের ওপর নজরদারি করেন, কিংবা কখনও ‘দ্য ম্যান ফ্রম লন্ডন’ (২০০৭)-এর শ্রমিক ম্যালোঁ, যে তার সিগনাল বক্সের কাচের আড়াল থেকে দেখে, জাহাজের ডেক থেকে ফেলে দেওয়া একটা সুটকেস এবং এক সহযোগীর খুন হওয়ার দৃশ্য। আবার কখনও তা ‘দ্য তুরিন হর্স’ (২০১১)-এর শেষ-দৃশ্যের সেই জানালার কাচ, যা শুরুতে পুরোপুরি অন্ধকার থাকলেও, ক্যামেরার পিছু হটার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সামনে ফুটিয়ে তোলে ঝোড়ো পাহাড়ি দিগন্তে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ন্যাড়া গাছ; এবং সেই সঙ্গে দেখা যায় টুলের ওপর বসে, নুয়ে পড়া একজন মানুষকে, যিনি এই জনশূন্য প্রান্তর কিংবা আস্তাবলের দরজায় কবরের পাথরের মতো আটকে থাকা ওই ক্লান্ত ঘোড়াটির কাছে আর কোনও প্রত্যাশা রাখেন না।

ফ্লব্যেরের সময় থেকেই আমরা জানি, শৈলী মানে নিছক সাজানো শব্দগুঁড়োর কারুকার্য নয়। শৈলী দেখার একরকম বিশেষ ভঙ্গি, অর্থাৎ কী দেখা হচ্ছে এবং সেই দেখার যে-অনুভূতি, তার লিপিকরণকে চূড়ান্ত রূপ দেয়। প্রথাগত গল্প বলার ঢঙের বিরোধিতা করে। অবশ্য, একজন লেখকের কাছে ‘দেখা’ শব্দটির একাধিক অর্থ থাকতে পারে। একজন কথাসাহিত্যিক দৃশ্যকে ‘দৃশ্যমান’ করে তোলেন। কিন্তু তিনি যা লেখেন, আর যা দেখেন, তার মাঝে ফাঁক রয়ে যায়। এই শূন্যস্থান থেকেই সাহিত্যের জন্ম। একজন চলচ্চিত্র স্রষ্টার ক্ষেত্রে বিষয়টি আলাদা। তিনি যা দেখেন, অর্থাৎ ক্যামেরার সামনে যা থাকে, দর্শকও ঠিক তা-ই দেখে। তবে চলচ্চিত্র-নির্মাতার কাছেও দেখার দু’টি পথ খোলা থাকে। একটি আপেক্ষিক, যা দৃশ্যকে শুধু গল্পের প্রয়োজনে ব্যবহার করে; অন্যটি পরম, যা দৃশ্যকে তার নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু দেয়। বেলা টারের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এই দ্বিতীয়টি ঘটে। আসলে চলচ্চিত্র এমন কোনও শিল্প নয়, যেখানে শব্দ ও দৃশ্যের সমাহার শুধু কাহিনি বলে। চলচ্চিত্র পরিসরের মাঝে শরীরকে প্রদর্শন করে; এমন সব শরীর, যারা একে অপরের সান্নিধ্যে কথা বলার মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রকাশ ঘটায়, এবং কথার প্রয়োগ কীভাবে তাদের ওপর প্রভাব ফেলে, সেই প্রক্রিয়াকেও মূর্ত করে তোলে।

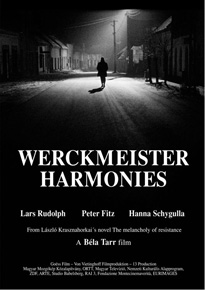

চুলার অঙ্গার নিভিয়ে ক্লান্ত বারটেন্ডার মাতালদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলে ওঠে, এখুনি সবাই দূর হও! কিন্তু মাতালরা বলে— না, এখনও একটা শেষ কাজ বাকি আছে। ঠিক তখনই এসে পৌঁছয় জ্যানোস। তরুণ। চোখ দুটো তার মহাবিশ্ব নিয়ে সরল বিস্ময়বোধে ভরা। সে তিনজন মাতালকে সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ হতে বলে। তাদের ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দুলিয়ে-দুলিয়ে নৃত্য শুরু করায়। সূর্য আলো ছড়াচ্ছে, পৃথিবী ঘুরছে। হঠাৎই জ্যানোস সবাইকে থামিয়ে দেয়: যেন সূর্যগ্রহণের ছায়া পৃথিবীর ওপর নেমে এসেছে, সূর্যরশ্মিকে ঢেকে দিয়েছে চাঁদ, আর পুরো ঘরটা রহস্যমেদুরতায় থমকে গেছে। জ্যানোস বলে, এরপরই চাঁদ সরে যাবে, সূর্যের আলো ফিরে আসবে, এবং তারা সবাই অন্ধকারের ভার থেকে রক্ষা পাবে। অলৌকিক মুহূর্তটি ওই উৎসন্নের দল, ক্লান্ত মাতালদের আবার নাচে টেনে আনে; তারা ঘোরে, তারা দোলে, এবং দু’-এক মুহূর্তের জন্য কল্পনা করে— কীভাবে তাদের ধ্বংসপ্রায়, বিবর্ণ জীবনটাও কখনও-কখনও অপরূপের সংস্পর্শ পেতে পারে। এভাবেই যেন চলচ্চিত্র-স্রষ্টা বেলা টার-এর ‘ভার্কমাইস্টার হারমোনিজ’ (২০০০)-এর শুরুটা হয় শেষের মধ্য দিয়ে।

গল্পটি শুঁড়িখানার সূর্যগ্রহণ-দৃশ্য থেকে শুরু হয়ে অনুসরণ করে ডাকপিয়ন জ্যানোসকে। সে ঘুরে বেড়ায় তার ছোট শহর জুড়ে। শহরে সার্কাস এসেছে। সার্কাস চুম্বকের মতো তার চার পাশে টেনে নেয় একদল বর্বর-বিক্ষুব্ধ পুরুষকে। তারা এসেছে ‘প্রিন্স’ নামের এক খুদে মেগালোম্যানিয়াকের ভাষণ শুনতে, সে বিশৃঙ্খলার ধর্মকথা প্রচার করে। কিন্তু জ্যানোসের চোখ আটকে যায় সার্কাসের মুখ্য আকর্ষণের দিকে। একটি বহুদিনের মৃত, পুঁতিগন্ধময় তিমি। তিমিটিকে লোহার পাতের বাক্সে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে পৃথিবীর বৃহত্তম।

জ্যানোস সেই বিশালাকৃতি দেহটির দিকে তাকিয়ে থাকে, বিশেষ করে মুগ্ধ হয়ে যায় তিমিটির কাচের মতো চোখের দিকে চেয়ে থেকে। তার মনে হয়— ওখানে মৃত্যুর অন্ধকার যাবতীয় কস্মিক-শূন্যতার ভেতর থেকে তাকিয়ে আছে। ক্যামেরা ট্রেলারের ভেতরে জ্যানোসের পেছন-পেছন ঘুরে বেড়ায়। জ্যানোসের মতোই ক্যামেরার লেন্স তিমির খসে পড়া জীর্ণ চামড়া, ঝুলে থাকা দাঁতের ঝাঁক, পাথুরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পাখনার উপর দীর্ঘক্ষণ অবলোকন করে। বস্তুটার নিছক উপস্থিতিই জ্যানোসকে বিস্মিত করে তোলে। জলের অতল গভীর থেকে তার নিজের শহরে এসে পৌঁছেছে, এই জিনিসটি তার কাছে ঈশ্বরের অদ্ভুত ও ব্যাখ্যাতীত প্রতিভার প্রমাণ। কর্দমাক্ত, ভগ্নপ্রায় একটা শহরেও তার মতো কেউ যে মহাবিশ্বের ঐশ্বরিক কারিগরির স্পর্শ পেতে পারে। এ-ব্যাপারটা অভিভূত করে জ্যানোসকে, ঠিক যেমন ল্যাবরেটরি ও কলকারখানা ভ্লাদিমির মায়াকোভ্স্কি-সহ তরুণ কবিসমাজকে উত্তেজিত করেছিল।

জ্যানোস, তার নিষ্পাপ-দৃষ্টি দিয়ে, এমন অনেক কিছুই দেখে যা অন্যরা দেখতে পায় না। কিন্তু সার্কাসের ভিড় ক্রমে অস্থির হয়ে উঠছে, এবং, ইতিমধ্যে, প্রিন্স প্রস্তুতি নিচ্ছে তার শেষ, সর্বনাশা ভাষণের জন্য। সে ওই অস্থির জনতাকে ব্যবহার করে জ্যানোস ও তার নগণ্য শহরের ওপর হিংসা ছড়াবে। হিংসা যখন তীব্রতম পর্যায়ে পৌঁছোয়, তখনও এই অবক্ষয় থাকে এক অদ্ভুত মোহময়ী রূপে। আমাদের তাকাতে বাধ্য করে সেই স্বর্গীয় পরিসরের দিকে, এবং ভাবতে শেখায়: এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র বস্তুবাদ নেই; আছে আরও অন্য কিছু।

চলচ্চিত্রটির আখ্যানের কাঠামো জটিল। সমাজমাধ্যমের রিল্স, ওয়েব সিরিজ ও ছন্দহীন গতির বিভ্রমে আক্রান্ত দর্শককে ‘দেখা’-র প্রস্তুতির নিতে হয়। মূলধারার চলচ্চিত্রের আঙ্গিক ও শৈলীর চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত হানলেও, সাদা-কালো দীর্ঘ শটগুলো চিত্রিত করেছে কমিউনিজমের পতনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা একটা প্রান্তিক শহরের নাগরিক জীবনে ভ্রাম্যমাণ সার্কাসের প্রভাব।

আন্দ্রেই তারকোভ্স্কির মতোই বেলা টার বিমূর্ত ও মেটাফিজিকাল জিজ্ঞাসাগুলোকে স্থাপন করেন আবর্জনাময়, বিষণ্ণ, দূরবর্তী প্রান্তিক পরিসরে। ক্রাস্নাহোরকাইয়ের প্রায়-পূর্ণচ্ছেদহীন, দীর্ঘ, প্রবহমান বাক্যগুলোর মতোই তাঁর বিরামহীন দীর্ঘ শটগুলি সময়ের ক্যানভাসে চরিত্র নির্মাণ এবং ক্ষোভ জমা করে চলে। সেখানে তিনি সৌন্দর্য ও দুর্নীতি, নিষ্কলুষতা ও নৈরাশ্য, দুর্বলতা ও ক্ষমতার পারস্পরিক দ্বন্দ্বকে কাটাছেঁড়া করেন একজন শল্য-চিকিৎসকের মতোই।

দূরের মানচিত্রে যার খোঁজ পাওয়া যায় না— এইসব জায়গাগুলোকে আখ্যানের পটভূমি করে বেলা টার বোঝাতে চান, যে-কোনও মহত্তম সত্য তুচ্ছ মানুষের জীবনেও প্রযোজ্য। চরিত্ররা প্রায় সবাই অসহায় নির্দোষ মানুষ, কিছুটা উন্মাদগ্রস্ত। তারা চিরকাল তাড়া খায় পৃথিবীর নিষ্ঠুর, পশুসুলভ বাস্তবতার কাছে, হোক তা গলির অন্ধকারে ওঁত পেতে থাকা খুনি কিংবা ধর্ষক, বা, ঘরের উপর পড়তে থাকা অবিরাম বৃষ্টির পচন, বা, মেঝেতে লেগে থাকা কাদা। তারা বিশ্বাস করে এক মহাবিশ্বের কথা, যেখানে সবকিছুই বিস্ময়কর, মানবজীবন-সহ। কাহিনির মধ্যে তারা তৈরি করে নেয় এক স্বর্গীয় পরিসর, যেখানে সৌন্দর্য ও অলৌকিকতা সহাবস্থান করে।

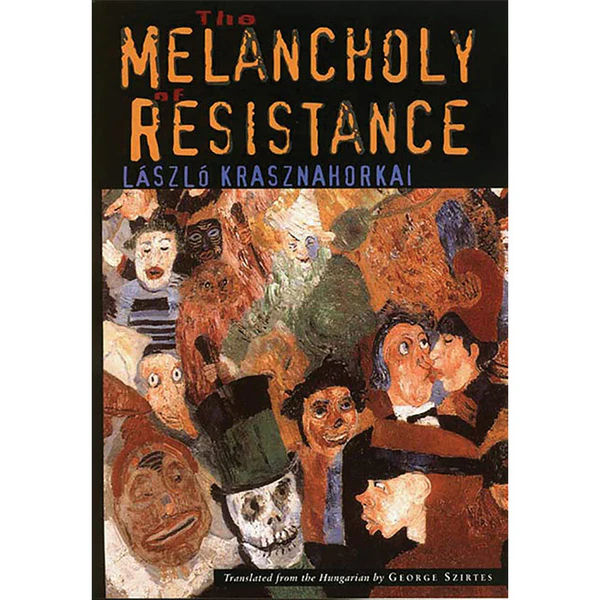

এখানে উল্লেখ্য, ক্রাস্নাহোরকাইয়ের ‘দ্য মেলানকলি অফ রেসিসট্যান্স’ গোগোলীয় ব্যাপ্তির এক সাহিত্যকীর্তি। চরিত্র থেকে চরিত্রে, প্রান্তিক সমাজের সম্পূর্ণ ক্ষয়িষ্ণুতার পরিধি তুলে ধরেছে। ‘ভার্কমাইস্টার হারমোনিজ’ অর্থাৎ সিনেমা সংস্করণটির চিত্রনাট্যে, ক্রাস্নাহোরকাই নিজে বেলা টার ও পেটার ডোবাই-এর সঙ্গে মিলে উপন্যাসটির আখ্যানকে সীমিত করেছেন ডাকপিয়ন জ্যানোসের গল্পে, যে নিজের কর্তব্য পালন করে, পরিচিতজনদের খোঁজে, এবং তার চার পাশে বাস্তবতার কাঠামোকে ভেঙে পড়তে দেখে। এতে ‘ভার্কমাইস্টার হারমোনিজ’-এ এক ধরনের মসৃণ প্রবাহ তৈরি হয়, দীর্ঘ সময়সীমার সঙ্গে তীব্র বৈপরীত্য দেখা দেয়। জ্যানোস যখন তার দৈনন্দিন কাজের পথে হাঁটে, বা যখন ক্যামেরা, শহরের মানুষদের জীবনে উঁকি দেয়, কিংবা যখন ক্রুদ্ধ জনতার অগ্রযাত্রার সঙ্গে-সঙ্গে চলে, তখনও ক্যামেরা খুব কমই স্থিরভাবে দাঁড়ায়—ডলি, প্যান, ট্র্যাক, জুম-এর কৃৎকৌশলে সহজ ভঙ্গিতে এক দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যটিতে চলে যায়। এভাবে পুরো শহরের অভিজ্ঞতাকেই ধারণ করে। এক ধরনের গতির প্রণোদনা তৈরি হয়, যা উপন্যাসে অনুপস্থিত ছিল; কিন্তু এর ফলাফল হয়ে ওঠে একই সঙ্গে বিস্তৃত ও অন্তরঙ্গ, মহাকাব্যের মতো।

আসলে বেলা টার-এর সিনেভাষা ক্রাস্নাহোরকাই-এর অবিস্মরণীয় উপন্যাসগুলোর চলচ্চিত্রায়ণে বারেবারেই ফুটিয়ে তুলেছে যতিচিহ্ন হিসাবে কমা-ড্যাশ্-সেমিকোলনের তুলনারহিত ব্যবহার। সৌভাগ্যবশত, যাদের হাতে সাড়ে সাত ঘণ্টা সময় আছে, তারা কিংবদন্তিতুল্য ‘শাতান্ট্যাংগো’ দেখতে পারেন। সুবিস্তৃত সময়সীমা জুড়ে, এই সিনেমাটি, ক্রাস্নাহোরকাই-এর প্রথম উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠা চিত্রায়িত করেছে। একটি সমবায় খামারের বাসিন্দারা প্রস্তুতি নিচ্ছে তাদের নষ্ট, জরাজীর্ণ জমি বিক্রি করার, ঠিক তখনই খবর আসে, অশুভ ইরিমিয়াস মৃত্যুর পর ফিরে এসেছে।

বারোটি অধ্যায় জুড়ে ক্যামেরা সহবাস করে খামারের বহু বাসিন্দার সঙ্গে, তাদের নোংরা ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়ায়, ঝড়ের ঝাপটায় ক্ষতবিক্ষত দেওয়াল ধরে ট্র্যাক করে, ঝোড়ো হাওয়ায় তাদের পিছু নেয় রাস্তায় ও কর্দম মাঠ-প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে, সময়দোলনা সামনে-পিছনে দুলতে থাকে যতক্ষণ-না ইরিমিয়াসের আগমনের মুহূর্তটি আসে। এই দীর্ঘ বিলম্বিত আগমনের মধ্যেই ক্রমশ সমাজের চূড়ান্ত পতনের প্রস্তুতি লক্ষ করি আমরা। ওই পরিবেশে একটু-একটু করে নিমজ্জিত হই। বাসিন্দাদের মুক্তির সম্ভাবনাও শেষ পর্যন্ত অবাস্তব মনে হয়। তারপর আমরা উঠে আসি চোখ জ্বালা করতে-করতে, যেন ভূগর্ভস্থ অন্ধকার থেকে হঠাৎ আলোয় টেনে তোলা হয়েছে আমাদের।

দূরের মানচিত্রে যার খোঁজ পাওয়া যায় না— এইসব জায়গাগুলোকে আখ্যানের পটভূমি করে বেলা টার বোঝাতে চান, যে-কোনও মহত্তম সত্য তুচ্ছ মানুষের জীবনেও প্রযোজ্য। চরিত্ররা প্রায় সবাই অসহায় নির্দোষ মানুষ, কিছুটা উন্মাদগ্রস্ত। তারা চিরকাল তাড়া খায় পৃথিবীর নিষ্ঠুর, পশুসুলভ বাস্তবতার কাছে, হোক তা গলির অন্ধকারে ওঁত পেতে থাকা খুনি কিংবা ধর্ষক, বা, ঘরের উপর পড়তে থাকা অবিরাম বৃষ্টির পচন, বা, মেঝেতে লেগে থাকা কাদা। তারা বিশ্বাস করে এক মহাবিশ্বের কথা, যেখানে সবকিছুই বিস্ময়কর, মানবজীবন-সহ।

এই যাত্রাপথে, ‘শাতান্ট্যাংগো’ বার-বার থেমে থাকে ভেঙে পড়া বিশ্বের বস্ত্রবয়নে। আমরা অনুভব করি সিনেমার স্পর্শযোগ্যতা, বেদনাময় চূড়ান্ত মুহূর্তগুলো। জানালার কাচ বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে, ধুলো জমে থাকে চিলেকোঠায়, পুরনো দেওয়ালের রং-পলেস্তরা খসে পড়ে, একটি বিড়ালকে ধীরে-ধীরে বিষপ্রয়োগে মেরে ফেলা হয়। কাদা ও অন্ধকার সবকিছুকে ঢেকে ফেলে অস্পষ্ট করে তোলে। কোট, জুতো, মেঝে… ইমেজপ্রবাহের স্লোনেস্ আমাদের সময় দেয় সবকিছু শোষণ করে নিতে। দক্ষভাবে কোরিওগ্রাফ করা দৃশ্যগুলো অনুসরণ করে চরিত্র, বিচ্ছিন্ন খুঁটিনাটি, এমনকী অদৃশ্য উপাদানকেও, যখন তারা দেওয়ালের আড়ালে বা অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলে যায়। সিকোয়েন্সগুলো যথার্থভাবে সিনেম্যাটিক আকারে তুলে ধরে ক্রাস্নাহোরকাই-এর সুদীর্ঘ, ঢেউ-খেলানো বাক্যগুলির ধারা।

এই সব প্রবাহিত-মুহূর্ত প্রকৃত উত্তরণের ক্ষণিক আশ্রয়; কিছু সময়ের জন্য হলেও, কাদা, বৃষ্টি ও রক্তপাতের ভিড়কে সরিয়ে দেয়। তবু রয়ে যায় সেই বিষণ্ণ সচেতনতা; যে সব নিষ্কলুষতাই একদিন নিশ্চিহ্ন হবে, আর প্রতিটি সুন্দর জিনিসই আঘাতপ্রাপ্ত হবে, তাতে ক্ষয়রোগ ধরবে, যেমত ভ্যান গখের সূর্যমুখীকে দেখায় ব্যথিত, এবং স্বর্গ একদিন নেমে আসবে নরকের দুয়ারে। কোলরিজ যেমন ‘কুবলা খাঁ’-য় দেখিয়েছেন কল্পনার বাইরে পৃথিবীতে স্বর্গ বানাতে অক্ষম মানুষ।

‘দার্শনিকও হিম হয়— প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা হবে না মলিন?’— বেলা টার ঘোষণা করেছিলেন, ‘দ্য তুরিন হর্স’ তাঁর শেষ কাজ, এবং এই ঘোষণায় আমরাও বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর দীর্ঘ শিল্পজীবন এবার কফিনের হিমস্পর্শ পেতে চলেছে। ২০১১ সালে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথমবারের জন্য প্রদর্শিত হল ‘দ্য তুরিন হর্স’। সাদা-কালো, সময়দৈর্ঘ্য দু’ঘণ্টা ছাব্বিশ মিনিট, মাত্র তিরিশটি শট। কঠোর সংযমের একটা গল্প ঊনবিংশ শতাব্দীর কৃষক সমাজের ক্ষয় প্রক্রিয়াকে তুলে ধরেছে এক প্রকার সিনেমার নিজস্ব প্রলয় হিসাবে। একজন পিতা ও তাঁর কন্যা বাস করে একটা পাথরের বাড়িতে, চারপাশ জনমানবহীন, রাতগুলো তুষার নিমগ্ন, তারা সেদ্ধ আলু খায়, ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে প্রতিদিন কুয়ো থেকে জল তোলে মেয়েটি; আর প্রত্যক্ষ করে, তাদের রোজনামচা একই, একটা দিনের সঙ্গে অন্য দিনের পার্থক্য বোঝা যায় না, কিন্তু অলক্ষে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে জীবন। তাদের বৃদ্ধ ঘোড়াটির মতো তারাও সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল মহাবিশ্বের অব্যাখ্যাত নিয়মনীতির দয়ায়, নির্বাক আত্মসমর্পণে মেনে নেয় তাদের জীবনে নেমে আসা প্রতিটি আঘাত। কিন্তু এখানেও কোনও স্বর্গীয় আবির্ভাব নেই, নেই কোনও হস্তক্ষেপ, নেই কোনও বিস্ময়, নেই বেঠোফেনের দ্বিতীয় সিম্ফনি। কিছু উন্মাদ পথিক আসে মাঝেমধ্যে দেখা করতে, মাত্র এই। আমরা, দর্শকরা, বন্দি হয়ে থাকি তাদের জগতে। দেখতে থাকি সেই জগৎটা কীভাবে ধীরে-ধীরে মরে যাচ্ছে। অবশেষে নিভে যায় অন্তিম আলোটুকুও।

বেলা টার একজন ‘সময়’-এর ভাস্কর। তাঁর চলচ্চিত্রগুলো আসলে সময়-স্ফটিকের সমষ্টি, সেখানে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে ‘মহাজাগতিক’ চাপ। অন্য কোনও স্রষ্টার সৃষ্টিকর্মের চেয়েও তাঁর এই দৃশ্যগুলো অনেক বেশি ‘সময়-চিত্র’ হয়ে উঠেছে। দৃশ্যগুলোতে সময়ের ব্যাপ্তি বা স্থায়িত্ব পুরোপুরি মূর্ত হয়ে ওঠে, আর তা দিয়েই বোনা হয় সিচুয়েশন কিংবা চরিত্রের মতো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। সুতরাং, রবের ব্রেসঁ তাঁর অভিনেতাদের কাছ থেকে চরিত্রের বিভিন্ন বহুমুখী বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলো সংগ্রহ করতেন এবং মন্তাজের মাধ্যমে ক্যানভাসের ছবির মতো সাজাতে চাইতেন, বেলা টার-এর সৃজনের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে কোনও বিচ্ছিন্নতা নেই, নেই মন্তাজের কোনও জাদুকরি কারসাজি। যেমন, ‘ড্যাম্নেশন’-এ আমরা দেখি, ক্যামেরার ধীর লয়ের নড়াচড়া কখনও স্তূপ করে রাখা কাচের গ্লাস, কখনও টেবিল বা কোনও এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে শুরু হয়; এরপর তা উপরে উঠে আসে জানালার শার্সির দিকে, দৃশ্যমান করে তোলে জানালার ওপারের একদল মদ্যপায়ীকে, ডান দিকে সরে গিয়ে বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়দের ছুঁয়ে যায়, আবার ফিরে আসে বসে থাকা সেই মদ্যপায়ীদের কাছে, এবং সবশেষে তাদের পাশ কাটিয়ে গিয়ে স্থির হয় একজন অ্যাকর্ডিয়ন বাদকের ওপর। এই মুভমেন্টগুলোই আসলে সিনেমার এক-একটি ঘটনা, চরাচরের এক খণ্ড মুহূর্ত; ঠিক যেভাবে মার্সেল প্রুস্ত বলতেন, একত্রিত মানুষের সহাবস্থানের এক অনন্য ক্ষণ, যেখানে অবিরাম বারিধারা, কুয়াশা আর কাদার ওই ‘মহাজাগতিক’ চাপে জন্ম নেওয়া তীব্র অনুভূতিগুলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, কখনও তা রূপান্তরিত হয় কথোপকথনে, কখনও সুরের মূর্ছনায়, কখনও ভাঙা কণ্ঠস্বরে, আবার কখনও-বা শূন্যে হারিয়ে যাওয়া কোনও অপলক দৃষ্টিতে।

টার বার-বার আমাদের মনে করিয়ে দেন— তাঁর চলচ্চিত্র জীবনের কোনও একটি পর্যায়কে শুধুমাত্র সামাজিক চলচ্চিত্র আর অন্য পর্যায়কে মেটাফিজিকাল কিংবা আঙ্গিকবাদী চলচ্চিত্র হিসেবে আলাদা করা সম্ভব নয়। তিনি আসলে আজীবন একই চলচ্চিত্র নির্মাণ করে গিয়েছেন, একই বাস্তবতার কথা বলে গেছেন; শুধু প্রতিবার সেই বাস্তবতার আর-একটু গভীরে প্রবেশ করেছেন। তাঁর প্রথম চলচ্চিত্র থেকে শেষটি পর্যন্ত, সবই মূলত একটি ভগ্ন প্রতিশ্রুতির গল্প। এক ধরনের যাত্রার গল্প, যেখানে ঘুরেফিরে আবার সেই শুরুর বিন্দুতেই ফিরে আসতে হয়, এবং তার মধ্যেই তিনি দেখিয়ে চলেন— কীভাবে কসাইখানার ঘোড়ারা দৌড়ে যায় নিঝুম শহরের চত্বর পেরিয়ে, কীভাবে একটি ছোট মেয়ের মৃতদেহ ভেসে ওঠে হাওয়ার স্রোতে, কীভাবে একজন মানুষ হঠাৎই কুকুরের মতো ঘেউ-ঘেউ করে ডাকতে শুরু করে, কিংবা কীভাবে একটি পরিবার মৃত্যুর পাহারায় অন্তিম দিনগুলো অতিক্রম করে। এই সমস্ত অবাস্তব, বিকৃত দৃশ্যাবলির মিছিল, এবং সরল ও নিষ্পাপ চরিত্রদের যাতায়াতই বেলা টার-এর চলচ্চিত্রে এনে দিয়েছে এক ধরনের মহত্ত্ব, এমনকী, রাজসিক ঐশ্বর্যপূর্ণ গাম্ভীর্যও।