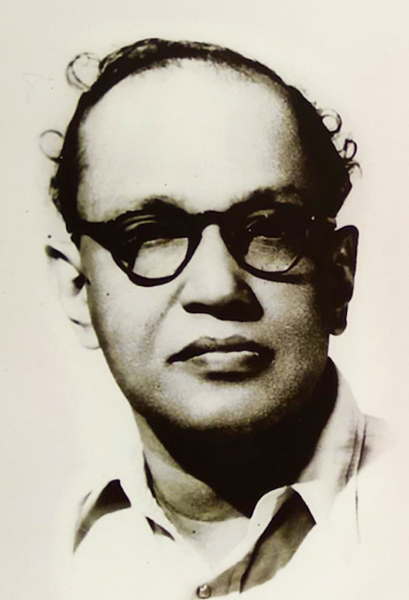

আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতীয় সিনেমার স্বীকৃতির কথা উঠলে, প্রথমেই আমাদের মাথায় আসে সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, বা আদুর গোপালকৃষ্ণণ প্রমুখ নাম। তবে, এঁদের সকলের প্রায় কয়েক দশক আগেই আরও এক বাঙালি, ভারতীয় সিনেমাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন বিশ্বের দরবারে। সম্ভবত তিনিই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা, যাঁর কাজ সেই সময়ে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল, ভারতীয় চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে তিনিই প্রথম আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। পাশাপাশি তাঁর হাত ধরেই এসেছে দেশের প্রথম ‘সিলভার জুবিলি’। ভারতীয় সিনেমায় প্রথম কৃত্রিম আলোর ব্যবহার থেকে শুরু করে আবহ সংগীতের প্রয়োগ, সবেতেই তিনি পথিকৃৎ। তিনি আর কেউ নন, একমেদ্বিতীয়ম দেবকীকুমার বসু।

১৮৯৮ সালের ২৬ নভেম্বর (মতান্তরে ২৫) বর্ধমানের অকালপৌষ গ্রামে মামার বাড়িতে দেবকীকুমার বসুর জন্ম। পেশায় আইনজীবী মধুসূদন কাজের সূত্রে বর্ধমানে আসতেন। তিন ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে তিনি মায়ের অষ্টম গর্ভের সন্তান বলে, নাম রাখা হয়েছিল ‘দেবকীনন্দন’। গ্রামের স্কুলেই দেবকীর পড়াশোনা শুরু। সেখানকার পাট চুকিয়ে, কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর কলেজে থেকে আইএ পাশ করেন এবং ইতিহাস ও ইংরেজিতে লেটার পান। ইতিমধ্যেই তাঁর পরিচয় হয়েছে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে। তাঁর পরিচালনায় ১৯১৯ সালে ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল-এ, ‘সোহরাব রুস্তম’ নাটকে সেনানায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেন দেবকী। এর পরে ‘মেবার পতন’ নাটকে মহব্বৎ খাঁয়ের চরিত্রে অভিনয় করেও প্রশংসা পান। দেবকী বসু লিখছেন, ‘যখন অভিনয়ের জন্য মঞ্চে প্রবেশ করছি, আমার পায়ের স্যান্ডেলের ফিতেটা যে কোন ফাঁকে খুলে গেছে তা লক্ষ্যও করিনি। শিশিরবাবু হঠাৎ থামতে বললেন। আমাকে কোন কিছু বলবার বা করবার সুযোগ না দিয়েই হাঁটু গেড়ে নিজেই আমার খোলা ফিতেটা লাগিয়ে দিলেন। জানি না এমন নাট্যশিক্ষক ভবিষ্যতে আর কোন ছাত্র পাবে কিনা।’

আরও পড়ুন: রবি ঘোষের অভিনয়ে পরিমিতিবোধ কমেডিকেও অন্য উচ্চতা দিত! লিখছেন সৌগত বসু…

এদিকে, অসহযোগ আন্দোলন তখন তুঙ্গে। বিএ পড়া শেষ না করেই, দেবকী ঝাঁপিয়ে পড়লেন আন্দোলনে যোগ দিতে। এই সময়ে, বর্ধমানের শক্তিগড়ে ‘শক্তি’ নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনাও করতে শুরু করেছেন তিনি। কিন্তু সরকারবিরোধী কাজের জন্য, বাবার আদেশে তাঁকে জমিদার বাড়ি ছাড়তে হল। চরম অর্থকষ্টে পড়ে, কখনও গেটের কাছে গামছা বিক্রি করে, কখনও কয়লার ব্যবসা করে আবার কখনও বিভিন্ন রেল স্টেশনে, সাহেবদের ম্যাজিক ল্যান্টার্ন প্রোজেক্টরে ছবি দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করা শুরু করলেন।

এমন সময়ে, কিছুটা কাকতালীয়ভাবেই তাঁর আলাপ হল বাংলা চলচ্চিত্রের ‘ডি.জি’ অর্থাৎ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে। পুরনো সিনেমা সংস্থা থেকে অপমানিত ডি.জি তখন সদ্য তৈরি করেছেন ‘দ্য ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন ফিল্ম কোম্পানি’। নতুন সিনেমার জন্য টাকার সন্ধানে তিনি গিয়েছিলেন বর্ধমানে এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানেই আলাপ হল, বছর তিরিশের এক যুবকের সঙ্গে। বাবরি চুল, নম্র স্বভাব, কথা বলেন ধীরে, কিন্তু যুক্তিপূর্ণভাবে। সিনেমা নিয়েও চর্চা বিস্তর। সবচেয়ে বড় কথা, যুবক প্রবল পরিশ্রমী। জহর চিনতে ভুল হয়নি জহুরি। দেবকীকে নিয়ে এলেন কলকাতার ২১ নং মোহনলাল স্ট্রিটের বাড়িতে। দুই কিংবদন্তির যুগলবন্দিতে শুরু হল বাংলা সিনেমার জয়যাত্রা।

ডি.জি-র প্রযোজনায় ১৯৩০ সালে ‘পঞ্চশর’ সিনেমায় পরিচালক হিসাবে প্রথম আবির্ভাব দেবকীর। যদিও আগের বছরই নায়ক রূপে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল ‘কামনার আগুন’ বা ‘ফ্লেমস অব ফ্লেশ’ ছবিতে, এই ছবির কাহিনি এবং চিত্রনাট্যের ভারও ছিল তাঁর ওপর। এরপর একটি চলচ্চিত্র তোলেন লখনঔ-তে গিয়ে। পরের বছর তিনি যুক্ত হলেন প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে এবং বড়ুয়া ফিল্ম ইউনিটের প্রথম নির্বাক ছবি ‘অপরাধী’-র (১৯৩১) কাহিনি, চিত্রনাট্য ও পরিচালনার কাজ করে যথেষ্ঠ খ্যাতি পেলেন৷ এই ছবি ইতিহাসের বিচারে স্মরণীয়, কারণ এই সিনেমাতেই প্রথম কৃত্রিম আলোর ব্যবহার করেন দেবকী। সেকালের রিভিউ থেকে জানতে পারা যায় যে, ক্যাফে ও ল্যাবরেটরির ছবি খুব সুন্দরভাবে তোলা হয়েছিল। তাঁর তৃতীয় নির্বাক ছবি ‘শ্যাডোজ় অব ডেড’ মুক্তি পায় ওই বছরই, চতুর্থ ও শেষ নির্বাক ছবি ‘নিশির ডাক’।

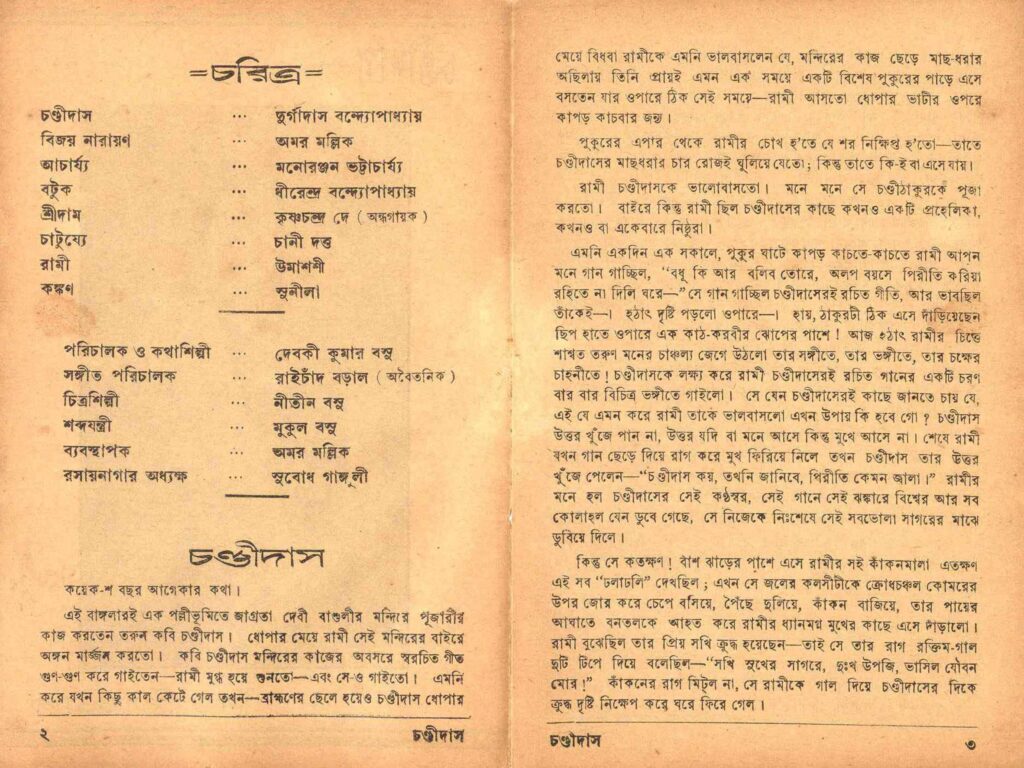

এর মধ্যেই সিনেমা জগতেও একটা পরিবর্তন আসছে। নির্বাক থেকে ক্রমশ সবাক হয়ে উঠছে চলচ্চিত্র। নতুন শিক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করলেন দেবকী। বুঝলেন, নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ শেষ। সিনেমা তৈরি করতে হলে শুধু আলো-ছবি নয়, তাকে সাজিয়ে দিতে শব্দ, সুর আর ছন্দের লাবণ্যে। ‘চণ্ডীদাস’ ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে তিনি দেখা করলেন নিউ থিয়েটার্সের বীরেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে। বীরেনবাবু তাঁকে পাঠালেন চিত্রগ্রাহক নীতিন বসুর কাছে। বীরেন সরকার নিউ থিয়েটার্স শুরু করলেও, ব্যবসা তখনও তেমন জমেনি। ফলে সিনেমার ব্যবসা আদৌ চালানো যাবে কিনা, তা নিয়ে সন্দিহান ছিলেন তিনি নিজেও। কিন্তু দেবকী বসুর ‘চণ্ডীদাস’ সব সমীকরণ বদলে দিল!

১৯৩২ সালে মুক্তি পেল তাঁদের প্রথম সবাক চলচ্চিত্র ‘চণ্ডীদাস’। কী নেই সেই ছবিতে? দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর উমাশশীর অভিনয়, বাইচাঁদ বড়াল কর্তৃক প্রথম আবহ সংগীতের ব্যবহার, সংলাপের মুনশিয়ানা। দর্শক মোহিত হয়ে গেল সবাক সিনেমার চূড়ান্ত রূপ দেখে। একইসঙ্গে এটি ছিল ভারতের প্রথম ছবি, যা ‘সিলভার জুবিলি’ অর্জন করে। ওই বছরই হিন্দিতে মুক্তি পেল তাঁর ছবি ‘পুরাণ ভগৎ’। জনপ্রিয়তার একেবারে শীর্ষে পৌঁছে গেলেন দেবকী। ‘শনিবারের চিঠি’-তে সজনীকান্ত দাস লিখছেন, ‘সেই সময় বাংলার ঘরে ঘরে উচ্চারিত হত তিনটি নাম— নেতাজী সুভাষ বসু, মোহনবাগান আর দেবকী বসু!’

অন্যদিকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত ‘নিউ থিয়েটার্স’-কেও দাঁড়াতে সাহায্য করলেন শক্ত জমিতে। ‘হিট’ বলতে কী বোঝায়, তার প্রথম নমুনা ছিল ‘চণ্ডীদাস’ ও ‘পুরাণ ভগৎ’। কৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ হয়েই, বীরেন্দ্রনাথ সরকার বলেছিলেন, ‘দেবকীবাবুর কাছে আমরা ‘গ্রেট-ফুল বোথ ইন বেঙ্গলি অ্যান্ড হিন্দি মার্কেট। তিনিই আমাদের ওভারঅল ইস্টাবলিশড করে দিয়ে গিয়েছিলেন।’

‘চণ্ডীদাস’ নিয়ে তিনের দশকের বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, ‘এই ছবিতেই বাংলা তথা ভারত প্রথম দেখতে পেল, যথার্থ সবাক চলচ্চিত্র কাকে বলে এবং প্রথম শুনল আবহসংগীতের সম্যক প্রয়োগ দ্বারা ছবিকে যথার্থ দ্রুত গতিশীল করে তোলা যায়, তা এই ‘চণ্ডীদাস’-এই প্রথম প্রত্যক্ষ করা গেল।’ ‘চণ্ডীদাস’ প্রসঙ্গে সেকালের পত্রিকা ‘বাতায়ন’ (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২) লিখেছিল, ‘নিউ থিয়েটার্সের নবতম অবদান ‘চণ্ডীদাস’ বাংলার ছায়াছবি-শিল্পে এক অপূর্ব বস্তু। ‘চণ্ডীদাস’-এও যে ভুল নেই, একথা বলি না৷ কিন্তু ‘চণ্ডীদাস’ দেখে আমাদের মনে হয়েছে, বাংলা দেশের শিল্পীদের কৃতিত্ব সমগ্র ভারতের গৌরবের সামগ্রী। ‘চণ্ডীদাস’-এ নীতিন বসুর চিত্র-যন্ত্রের কাজ যে বিদেশির সমকক্ষ হয়েছে, একথা একবাক্যে আমরা স্বীকার করব৷ শব্দযন্ত্রী মুকুলবাবুকে আমাদের প্রশংসা জানাতে বাধ্য হচ্ছি৷ কারণ তাঁরই কৃতিত্বে কৃষ্ণচন্দ্রের গানগুলি এত মনোরম হয়ে ফুটে উঠেছে৷’

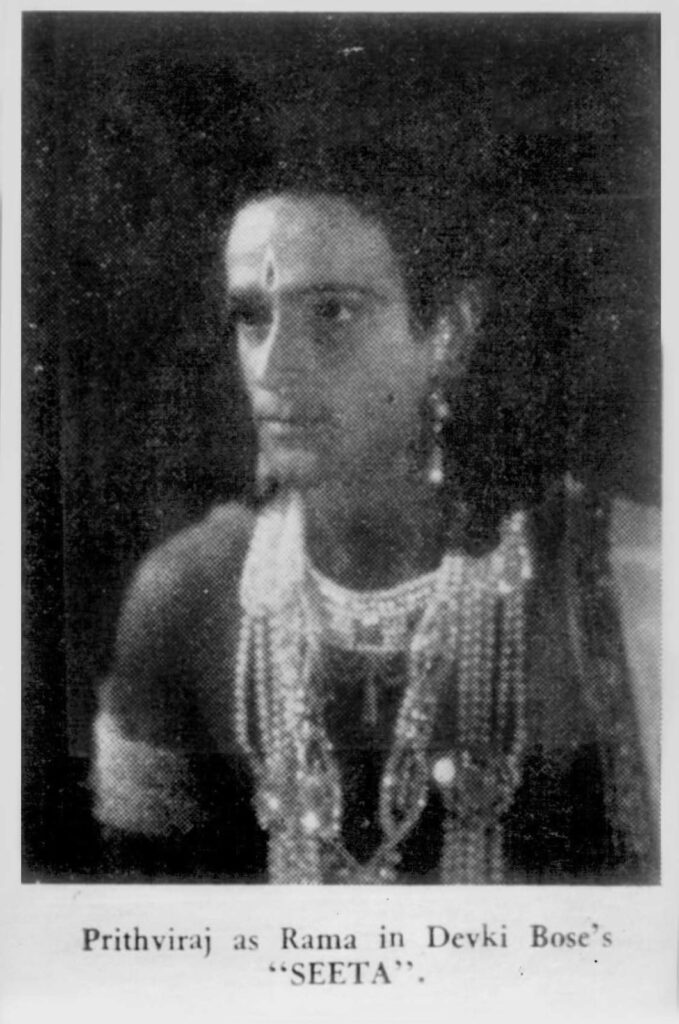

এরপর নিউ থিয়েটার্সের জন্য দেবকী বসু পরপর ছবি করতে থাকেন। তিনিই বাংলা তথা ভারতীয় সিনেমায় নিত্যনতুন প্রযুক্তির সফল ব্যবহার শুরু করেছিলেন। ‘অপরাধী’ ছবিতে প্রথম চিত্রগ্রহণের কাজে কৃত্রিম আলোর ব্যবহার, ‘চণ্ডীদাস’ ছবিতে প্রথম আবহ সংগীতের ব্যবহার আর ‘পুরাণ ভগৎ’-এ ভারতীয় সিনেমায় নেপথ্যে থেকে অভিনেতাদের জন্য গান গাওয়া বা প্লে-ব্যাক প্রযুক্তির ব্যবহার করেন। ১৯৩৪ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানির হয়ে দেবকী বসু তৈরি করেন ‘সীতা’ ছবিটি। সেই বছরেই হিন্দি ভাষার এই ছবি ভারতীয় সিনেমাকে পৌঁছে দেয় আন্তর্জাতিক দরবারে। ‘সীতা’-ই প্রথম ভারতীয় ছবি, যা কোনও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত হয়, শুধু তাইই নয়, পুরস্কারও পায়। ১৯৩৪ সালে দ্বিতীয় ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ‘অনারারি ডিপ্লোমা’ পুরস্কার পায় ছবিটি। দেবকী বসুই প্রথম ভারতীয় পরিচালক যিনি আন্তর্জাতিক মঞ্চে উঠে নিজের ছবির জন্য পুরস্কার নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, ছবিটি ‘মুসোলিনি কাপ’ পুরস্কারের জন্যও মনোনীত হয়েছিল। ফিরে দেখলে দেখা যাবে ১৯৩৪ সালে ‘সীতা’ ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ‘মুসোলিনি কাপ’-এর জন্য লড়েছিল ফ্র্যাঙ্ক কাপরার ‘ইট হ্যাপেন্ড ওয়ান নাইট’, রবার্ট ফ্ল্যাহার্টির ‘ম্যান অফ অ্যারঁন’, জর্জ কিউকারের ‘লিটল ওম্যান’ ও জেমস হোয়েলের ‘ইনভিজ়িবল ম্যান’-এর মতো ছবির সঙ্গে। ১৯৫৯ সালে নবম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেবকী বসু ফের হাজির হয়েছিলেন, তাঁর ‘সাগর সঙ্গমে’ ছবিটি নিয়ে। এই ছবি সে বছর গোল্ডেন বিয়ার পুরস্কারের জন্যও মনোনীত হয়। প্রতিযোগিতা বিভাগে তাঁর ছবির পাশাপাশি, আকিরা কুরোসাওয়া ‘দ্য হিডেন ফোর্ট্রেস’ ও সিডনি ল্যুমেট ছিলেন ‘দ্যাট কাইন্ড অফ ওম্যান’ ছবি নিয়ে।

দেবকী বসু আঞ্চলিক ছবির গণ্ডি ছাড়িয়ে, আন্তর্জাতিক দুনিয়ার এক বিশিষ্ট চলচ্চিত্রকার হয়ে উঠেছিলেন সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিকের অনেক আগেই। ১৯৫২ সালে ইডেন গার্ডেনে প্রথম যে চলচ্চিত্র উৎসব হয়, তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন দেবকী বসু। সে-কালের টালিগঞ্জের ইন্দ্রলোক স্টুডিয়োয়, বিদেশি অভ্যাগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক কাপরা। উৎসবের উদ্বোধন করেছিলেন দেবকী বসু। দেশের ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সঙ্গেও তাঁর আত্মিক যোগাযোগ ছিল। তিনিই প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্রকার, যিনি বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রকে শিল্পের মর্যাদা দিয়েছিলেন, যাকে বলে শিল্পরস বা শিল্পসুষমা, তা তিনিই উপলব্ধি করেন ও করে দেখান। নীতিন বসুর কথায় ছবির ‘রস’ দেবকী বসুই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন।

দেবকীকুমার বসু সারা জীবনে মোট চারটি নির্বাক ও বত্রিশটি সবাক ছবি তৈরি করেছিলেন। যার মধ্যে একুশটি বাংলা, বারোটি হিন্দি, একটি মারাঠি (‘আপনা ঘর’), একটি তামিল (‘রত্নদীপম’) ও একটি উর্দু (‘দুলারি বিবি’)। তাঁর নিজের প্রযোজনা সংস্থার নাম ‘চিত্রমায়া’। দুঃখের বিষয়, সংরক্ষণের অভাবে মাত্র পাঁচটি বাংলা আর একটি হিন্দি ছবি বাদে তাঁর বাকি ছবিগুলি আমরা আর কোনওদিনও দেখতে পাব না। ‘চণ্ডীদাস’, ‘বিদ্যাপতি’, ‘সীতা’ ও ‘সাগরসঙ্গম’-এর পরে অন্য যে ছবিটি বাংলার দর্শককে মোহিত করেছিল, সেটি ‘ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য’। দেবকীবাবুর দু’টি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার, ‘চিরকুমার সভা’ ও ‘নবজন্ম’। উত্তমকুমার লিখছেন, ‘দেবকীবাবুকে আমি শুধু সার্থক চিত্রস্রষ্টা হিসেবেই চিনিনি, জেনেছি খাঁটি দার্শনিক হিসেবেও।’

তিনের দশক থেকে পাঁচের দশক, দেবকীবাবু মহীরুহের মতো অবস্থান করেছেন বাংলা ছবির দুনিয়ায়। ছবি পিছু তাঁর পারিশ্রমিক ছিল আড়াই লক্ষ টাকা, সে-যুগে যা ছিল কল্পনাতীত। এখানে বলে রাখা ভাল, বিভূতিভূষণের ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের চিত্রস্বত্বও কিন্তু কিনে রেখেছিলেন দেবকী বসু। পরে নিজেই সেই স্বত্ব তুলে দিয়েছিলেন সত্যজিতের হাতে। ছবি তৈরি হওয়ার পর দেবকীবাবুকে বিশেষ প্রদর্শনে আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন সত্যজিৎ। ছবি দেখার পর দেবকী বসুর মন্তব্য ছিল, ‘পরাজয় যে এত মধুর হয়, তা আগে জানতাম না।’ ভারতীয় সিনেমায় প্রমথেশ যুগের পর সূচনা হয় দেবকী যুগের। আর ১৯৫৫ সালে ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তি পায়, দেবকী যুগের অবসানে শুরু হয় সত্যজিৎ যুগ।

১৯৫৯ সালে তাঁর ‘সাগর সঙ্গমে’ রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে, সম্মানিত হয় সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারেও। তিনি পদ্মশ্রী সম্মানের পাশাপাশি অর্জন করেন ‘চলচ্চিত্র ভারতী’ উপাধি। প্রায় তিন দশকব্যাপী ‘মেঘদূত’, ‘কৃষ্ণলীলা’, ‘কবি’, ‘রত্নদ্বীপ’, ‘আপনা ঘর’, ‘চন্দ্রশেখর’-এর মতো অসামান্য সব সিনেমা বানিয়ে, সাড়া ফেলে দিয়েছিলে দেশজুড়ে। তাঁর পরিচালনার গভীর অনুরাগী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, ‘জানাবে প্রণতি ভাবী ভারতের/ যারা লয়ে তব নাম/ তাহাদের সাথে নিবেদিত হয়ে/ রহিল মোরও প্রণাম।” নজরুলের ভবিষ্যৎবাণী ফলে গেছে অক্ষরে-অক্ষরে। ভাবীকালের চলচ্চিত্রের পথনির্মাণ করে গেছিলেন তিনি। তাই বলাই যায়, ভারতীয় সিনেমাকে সবদিক থেকে পরিপূর্ণ করে যথার্থ ‘আধুনিক’ করে তোলার অন্যতম রূপকার ছিলেন দেবকীকুমার বসু।